当前养老方式与未来养老意愿的关系研究

2014-05-02蔡玲

蔡 玲

(湖北省社会科学院社会学所,湖北 武汉,430077)

一、引言

自改革开放以来,随着中国经济的快速发展与教育水平的不断提高,中国社会的人口结构和家庭结构都发生了巨大的变化,居民养老问题面临着诸多问题和挑战。在当前家庭养老功能逐渐弱化,社会化养老保障体系尚未健全的背景下,研究当前的养老方式及养老意愿间的关系,对于探索最大限度满足居民需求的养老制度、促进社会老年人安享晚年,具有重要意义。

实际上,奉养老人一直是中国家庭制度的基本功能,其最具体的作法即为老年父母同已婚成年子女同住,同时由子女提供老年父母的日常生活所需要的经济支持。因此探索关于老年人的居住安排方式可以被视为考察家庭结构变迁的具体指标(伊庆春,1998)。然而随着社会变迁与传统家庭观、价值观的改变,加之因上学、工作的变动等因素导致的城乡迁移,使得父母同子女同住的家庭制度与功能开始发生变化,也造成了越来越多的成年子女与老年父母在态度上并不期望一定要一起居住,双方更乐意倾向于以经济供给的方式来照顾老年父母(章英华,1994)。也就是说,成年子女虽然依旧认为奉养老人是自己不可推卸的责任,但是在对老年父母的居住安排上开始出现了与以往社会不同的变化。

本研究旨在延续以往对养老问题的讨论,以实证调查获得的量化与质化资料验证老年父母与已婚子女同住的影响因素,并进一步审视当前实际的养老方式对否会对未来养老方式的态度产生影响。本文将从两方面呈现上述研究结果:第一部分从两个维度——居住安排和经济奉养,提出当前养老的实际情况以及未来由父母、由子女和由自己年老时等三种立场所表达的态度;第二部分则是以个人年老时居住安排和经济需求计划来表达未来养老的态度,并考察个人、家庭目前实际的养老方式对此的影响。此研究将分析当前实际养老行为的习惯与未来可能发展趋势二者之间的具体关系,且在一般性的父母或子女立场的态度之外,加入个人层面的态度,以试图质化材料协助探讨家庭结构变迁的内部运作情形。

二、研究假说

传统的中国家庭制度是父子世系群,而西方社会是夫妻家庭型,因此中国社会中的“家”和西方社会的“family”具有本质上的差异。但是,自改革开放三十多年来,中国社会在经济变迁的影响下,传统的家庭结构也发生了一定程度上的变迁,我们今天使用西方家庭的分类方法,如核心家庭、主干家庭、扩展家庭、联合家庭等也大致能概括目前社会的家庭结构形式。

当家庭的经济组合由过去的劳动集中转变为薪资集中的模式后,包括扩展家庭和联合家庭等传统大家庭形式逐渐失去了其原有的重要性,核心家庭和主干家庭则被视为当今中国社会主要的家庭类型,这使得家庭成员不一定需要住在一个家户中,只要能够对家庭的经济有所贡献,尤其是对老年父母给予经济上的支持即可。因此,在现代经济环境与劳动力市场的背景下,大家庭的经济共生与居住方式实际上也已经失去了其存在的必要性(Thornton et al.,1994)。由此,本文研究提出以下假说:

假说1:对于老年父母同住固然是最为重要和直接的奉养方式,但是其他形式的经济奉养也逐渐成为重要的奉养模式。

教育扩张和城市化是造成家庭结构变迁的两个主要因素。由于当今教育的不断普及,年轻的一代同他们的父辈相比,往往具有更高的教育水平,同时他们也更容易和愿意接受新的讯息和观念。这些都将直接或间接的使得年轻的一代人比起他们的父母具有更为专业的知识和技能,也就造成了他们挑战父母权威的可能性,年长的父母也因此不太能依照他们的意志行使权利(Caldwell,1982)。此外,教育程度的增加,也导致了拥有较高的人力资本,促使年青一代在劳动力市场中拥有更多的工作机会和潜在的较高收入水平,这些都使得当年轻一代拥有自己的经济控制权或相对家庭经济有贡献时,他们的自主权也会相应增高(Thornton et al.,1994)。

在社会变迁的过程中,工业化与城市化往往相互伴随着产生,经济发展的结果将会导致工作机会集中在某些地区,是故为寻求工作机会而导致的地理性迁移或城乡迁移的可能性也增多,而迁移的结果显然又会导致父母和子女无法一起居住的可能性产生。那么在教育程度、专业性工作增加,个人的经济获得能力明显提高的同时,会不会也影响到个体对年老父母奉养方式的态度?因此,本文研究提出如下假说:

假说2:城市化、教育等人力资源因素对个人的未来年老奉养态度有明显影响,城市化程度和受教育程度越高,越会倾向于现代的奉养方式——不与已婚子女居住在一起、父母提供较好的物质生活条件以实现经济奉养。

实际上,我们在谈论父母和成年子女合住的情况时,成年子女的婚姻状态是不可忽视的一个因素。因为在中国,父母与未婚子女同住是一件广为接受的规范行为,而同已婚子女的居住安排才能正确的透露出对年老父母的奉养方式。因此,年老父母的奉养主要包括两方面即居住安排和经济奉养,而后者多受到经济能力的影响,且成为对居住安排态度的决定因素之一。

在传统中国家庭传承制度中,女儿是不能像儿子那样参与财产的分配,因此奉养老人的责任一般皆有分的财产的所有儿子分摊。但是随着社会观念的转变,女儿包括出嫁的女儿都可能分得部分财产,侍奉老人由过去认为仅仅是儿子义务的观念也逐渐转变为儿女共同承担的责任,那么这一观念的转变是否也将明显的影响已婚子女对其父母提供经济奉养的行为表现?因此,本文研究提出如下假说:

假设3:经济收入越高者,越倾向于现代的奉养方式。

假设4:当今社会奉养老人已经成为子女共同的责任和义务。

此外城乡差异所带来的家庭结构对奉养方式的差异也不容忽视。城市居民,先多是以个人或小家庭的形式生活,其家庭结构以核心家庭为主要形态,扩展家庭基本不存在也不容易形成;而在相对传统的农村地区则较为倾向于大家庭形式,不少地区依旧保留有共生产、共生计的家庭结构,这些都会造成城乡居民在对待老年父母居住安排和经济奉养方式上的不同。

Caldwell的代际福利流动关系理论指出,家庭核心化是导致生育率下降的主要原因,同时家庭核心化的结果将使得家庭福利流动的净效果集中到子女身上,父母无法像过去预期成年子女对待其老年生活的回馈,因此借由高生育率并维持扩展家庭的形式,可能是父母预期较为可能获得生活保障的形式。综上分析,本文提出如下假说:

假说5:生活在城市较易产生现代的奉养方式。

假说6:生育率越高,父母预期未来从子女所处获得的经济回馈和生活经济保障越多,越倾向与传统的奉养方式。

在《后形而上学思想》一书中,哈贝马斯(2001)提出“情景理性”概念。他指出,人类的理性总是嵌入在具体情境中的,并随着情境的变化而变化。借用这一概念,笔者以为个人的养老意愿也是嵌入在具体情境中的,这种具体情境有可能是社会变迁的大背景,也可以是周边生活的小环境。那么个体当前同父母同住的生活经验和对父母的奉养方式是不是也会对个人未来的奉养方式产生一定的影响呢?由此,本文提出如下假说:

假说7:目前与父母同住的家庭生活经验和实际对父母经济奉养的方式将对个人未来年老时奉养方式的偏好产生影响。

三、研究设计与方法

(一)资料来源

本文材料取自2011年湖北省课题“湖北省养老问题研究”,包括抽样调查和个案访谈两种不同形式的资料,在具体选定样本时限定为已婚且配偶健在的样本。抽样调查样本中,女性限定为23-64岁的已婚女性,采取三阶段等概率抽样,共获取478个有效夫妻配对样本,其中89个配对样本夫妻同时接受访谈;另外再抽取277位有效已婚女性样本。研究包括六场个案访谈,其中四个在城市(武汉市、宜昌市、荆门市、枝江市)进行;两个在农村地区(建始县花屏镇和黄梅县孔垄镇)。为了使调查对象能具有一定的代表性,城市的访谈考虑了性别、年龄、教育程度的差异而区分成不同的讨论组合,农村地区则针对老年人及土家族选择参与讨论。

(二)研究变量

本研究的研究目的是为了呈现中国社会在经历经济与社会变迁过程中,年老父母奉养问题所受到的冲击与变化。本文通过了解成年子女对待年老父母提供的实际奉养方式,以及成年子女对于年老父母的奉养态度来了解实际年老父母的奉养方式与未来奉养态度之间的关系。因此本研究将从居住安排方式和经济奉养方式两个维度代表年老父母奉养方式,并作为后续实证分析的依变量。

1.依变量

(1)居住安排。为了解一般人对于年老父母和自己未来步入老年阶段后居住安排的态度,使用的是包括“站在为人子女立场”、“站在为人父母立场”和“当自己年老时”三种向度的问题以了解调查对象对父母与已婚子女在居住安排上的想法。为了区别传统与现代的态度,以及了解这些态度是如何受社会变迁的影响,在答案的分类上主要分为三类,包括“与已婚子女同住”、“未与已婚子女同住”、“其他安排方式”。“与已婚子女同住”主要包括固定与长子同住、与已婚儿子轮住、与已婚子女或女儿同住等,基本属于较为传统的居住安排模式;“未与已婚子女同住”则包含父母自己居住和与未婚子女同住两种情形;“其他安排方式”则是包括了受访者很多不同的想法,如居住疗养院、不同子女同住但是住在附近、依据自己身体情况而定,当身体好的时候自己住,身体不好的时候与子女同住。

(2)经济奉养。除了考虑实际经济来源为子女承担、自己承担和依靠政府三个来源外,还询问了受访者对于生活费用安排的三类不同立场的态度:为人子女、为人父母和自己未来的规划。受访者答案的处理方面同样分为三类“由子女承担”、“生活费自理”、“由政府承担”,其中“子女承担”部分则包括儿子与女儿分摊、儿子分摊或固定为一子等情况。

2.自变量

(1)个人特质。主要从年龄、性别、教育程度、工作类型等对于老人奉养态度的影响。其中年龄与教育被视为连续变量;性别、户籍和工作类型属于类别变量,将用虚拟变量,其中女性作为对比组,;工作类型分为正式工作、非正式工作(主要指没有正式签约合同的工作)、无工作、退休等,经处理后成为两个虚拟变量,即没有工作作为对比组。

(2)家庭特质。主要包括家庭结构、子女总数、家庭总收入和居住地都市化程度四部分。家庭结构主要分为核心家庭、主干家庭、扩展家庭三个类型,以核心家庭作为对比组;子女总数将被作为生育率的proxy,以验证其对老年父母奉养态度的可能影响;家庭收入分为四个等级,包括年收入2万元以下、2万元~5万元、5万元~10万元和10万元以上,并以2万元以下家庭年收入作为对比组;受访者居住地都市化程度分为城市和农村两类,以农村作为对比组。

(三)分析方法

首先,本研究将以频次和百分比方式对当前中国社会中家庭结构与老年人口的实际赡养状况,以及一般人尤其是已婚人口对年老父母奉养方式的看法与未来预期进行描述分析;其次,采用多类别逻辑回归模型了解分析个人特质、家庭因素以及相关社会环境对年老安养的影响模式,并以概率的方式陈述各种老人的可能奉养模式。此外量化分析结果也将配合个案访谈得质化资料加以探讨。

四、研究结果

(一)当前年老父母奉养方式与对年老父母奉养方式的态度

本研究所采用的家庭结构是类似于西方社会的家庭分类模式,而非传统的中国社会对“家”的概念,前者是一种客观认定,后者则是主观认定。曾有学者对目前中国社会的家庭组成进行主、客观分析,研究结果显示一般人对于家的主观看法其实极具弹性,对家人的定义范围可能是从最亲近的配偶、子女、父母到公婆、岳父母、兄弟姊妹,甚至关系较远的叔伯表亲等,构成父系加母系的双系家庭结构(Yi and Lu,1996)。因此,在使用典型同住家人所构建的家庭类型作为分析单位的同时,若能进一步审视人们对于家庭结构,对于老年父母同住与否的主观态度,将有利于对家庭变迁的动力和未来可能发展的趋势提供重要的参考。

在个案访谈中,研究发现年龄、教育程度、出生的家庭结构、都市化程度等相关因素确实会影响一般人对于家庭的主观判定,并且随着时间变迁,对家人的看法也可能会随之改变。下面两位受访者对家人的组成就表达出了两种不同的看法:

“你问我谁算是我的家人?那我之前可能会觉得我老公和我的小孩吧,但是最近由于我公公年纪比较大了,快90了,我爸爸身体也不怎么好,所以我有时候会开始从新觉得,我应该把他们也算进来,要多多关心他们才是,所以你现在问我,我会觉得我父母、公婆加上一个没有结婚的妹妹,都应该是家人,嗯,可能是因为我年纪大了……”(孔垄镇)

“我自小接受的是比较西式的教育,长大后也可能会比较西化,所以我觉得我的家人就应该是这个小小家庭里面的人,毕竟人长大后就是要和父母分开,成立一个自己独立的小家这样。我的家…我觉得包括我的爸爸和妈妈,还有我的女儿,要是家人的话,我觉得就是这三个人。我老公,他不是我的家人,他是我的爱人,而他的家人是他的家人,不一定是我的。”(武汉市)

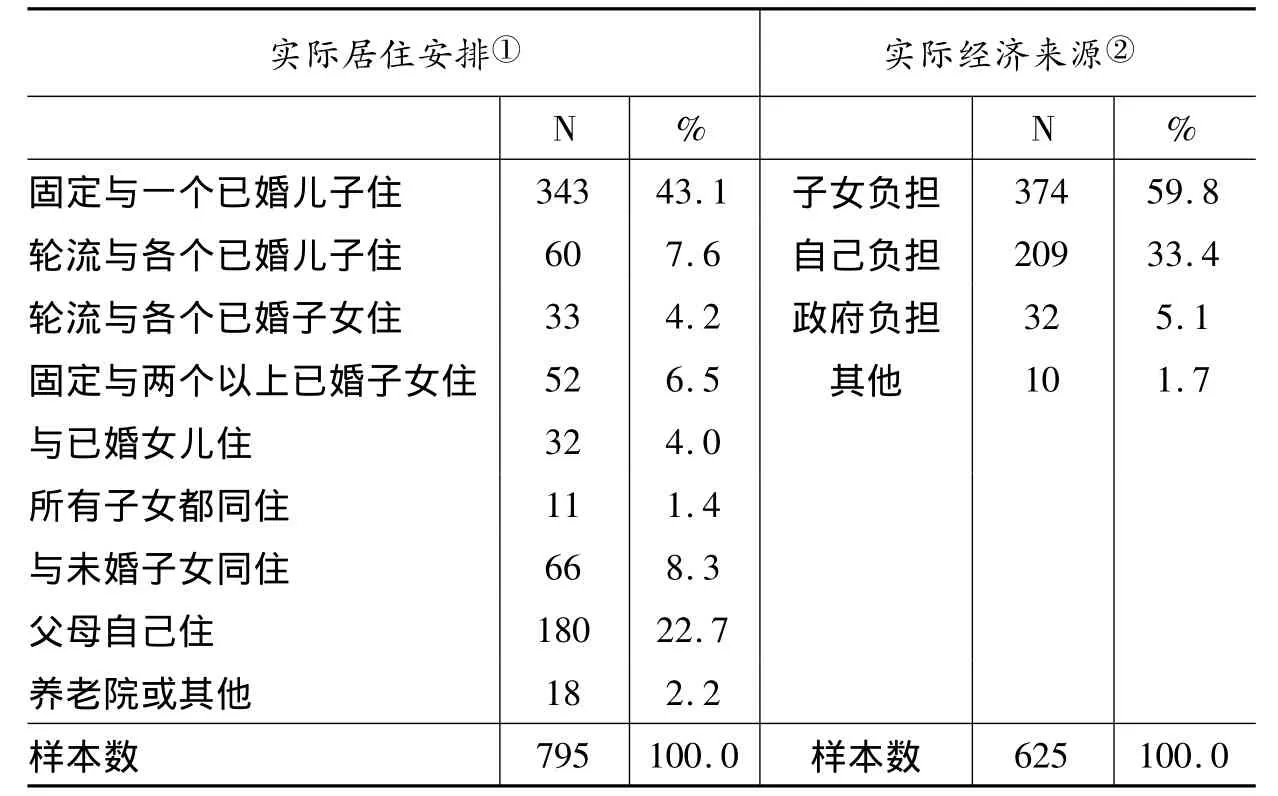

表1 当前老年父母的奉养方式:实际居住安排与经济来源

① 由于本部分资料属于夫妻配对样本,因此居住安排部分仅适用妻子样本,这样即同时涵盖了自己父母与公婆的相关资料,避免了丈夫样本的资料重复,只要妻子样本自己的父母和公婆健在即可纳入,因此该部分分析共包括自己父母(382)与公婆(413)共计795人次资料。

② 本部分由于优先询问自己父母的实际奉养方式,因此妻子样本与丈夫样本资料同时纳入分析当中,即夫妻配对样本个别受访者的父母以及另外300已婚女性的父母或公婆,结果共625人次资料。

很明显,老年父母辈认定为家人的界限,不仅可能会延伸至父系和母系的长辈,也同样可能随着家庭生命阶段而消长。因此,年老父母的居住安排以及与子女同住的问题,未来也许也会受到主观家人的定义而发生改变。

表1显示的是当前年老父母的奉养方式,包含“实际居住安排”和“实际经济来源”两方面。从实际居住方式来看,目前有高达65.4%的老年父母正与其已婚子女同住,其中半数以上的是固定与一个已婚儿子同住(43.1%),轮流与各个已婚儿子、已婚女儿同住的比例占11.8%,与已婚女儿同住的较少,只有4%。这样的结果显示,如果以父母同住的情况来描述家庭结构,则与人口学家所强调的当今中国社会是以折中家庭为主的家庭结构一致。其他如固定与两个已婚儿子同住(6.5%)或所有子女同住(1.4%)的大家庭或扩展家庭类型在本次抽样的样本中所占比例不显著。

然而在本次调查的样本中,只有19.3%的受访者被归属在折中家庭的类别——即当前正与自己的父母或公婆其中之一居住在一起,且同住的理由大多为丈夫是长子或独子。这一结果显示当所有成年子女结婚后,很可能由长子或其中一个儿子与父母同住,其他已婚儿子则自己再成立另外的核心家庭。调查中,约有两成多(22.7%)的父母目前是与配偶同住或独居,并未与任何已婚或未婚子女同住,这也充分显示出老年夫妇家庭或老年独居的显著性。另外有很少部分父母会选择不定期的与子女同住,或是在养老院居住。因此,根据这些年老父母实际的居住安排,社会学者对于家庭核心化的推论将获得部分支持。特别是在当今中国社会经济与社会变迁的社会背景下,加上上学、就业等因素造成的城乡迁移,城市地区的家庭类型几乎不可避免的将逐渐走向小家庭。个案访谈所获得的资料也显示出工业化、城市化所造成的父母与子女无法同住的处境。

“我老家是在沙洋县,父母现在还住在老家那,不过一般五一、十一的过节就会来我这里住几天。我还有一个弟弟,但是在云南昆明,很远的,一般过年的时候那边天气比较舒适,父母就会去弟弟那边过年,也是住一阵子就回来了。我们两兄弟目前的房子都面积不大,因此父母都不大可能和我们一起久住,不过父母年纪越来越大了,独自住在老家让我们兄弟俩也是蛮担心的。”(武汉市)

“母亲去世后,就父亲一个人,一般夏天就住在乡下,那边没城市这么热,冬天就会来我这里,我这冬天取暖设备好些”。(宜昌市)

“我有两个儿子,现在我们两老就住在建始老家,我马上就要去城里帮着大儿子带孙子,老头子在乡下家里种几分地,过年过节的就来儿子家一起过个节。”(建始县)

由此可见,无论是父母去已婚子女家中做短暂停留,还是轮流在老家和都市子女家中居住,都市环境似乎都不利于年老父母与已婚子女同住。然而,在乡村由于受到了就业机会等方面的限制,也无助于大家庭的维持,而年老父母反而承担起为在都市谋生的已婚子女看护幼儿的角色。

对于当前年老父母的经济奉养方面,表1的分析结果显示,当前有59.8%受访者的父母其生活费用来自于子女,另外38.5%的年老父母生活费用没有依赖子女,6.8%的老年父母目前依赖政府或其他方面提供用以日常生活费用。另外有33.4%的受访者父母或者继续工作或者依赖其他财产收入来源,由自己承担生活费用。由于本研究的受访者限制在已婚有配偶、年龄层分布在23-64岁的样本,因此部分年纪较轻的受访者父母很可能还没有到退休的年龄,依旧在工作岗位上,因此并不需要子女的经济支持。上述各项经济奉养模式在质化资料上得到了进一步的佐证——虽然子女乐意提供父母金钱奉养,但是父母却并一定会完全接受;也有受访者对于经济奉养提出了个人不同的看法:

“很多时候,我想给家里的父母寄些钱过去,但是他们总是说不要,说知道我们在城市里生活很不容易,房价很贵、养育孩子也很贵。”(武汉市)

“所以说‘可怜天下父母心’啊,做父母都是希望自己的孩子有所发展,能过得好些,因此我们做老人的不是万不得已,是不会伸手向孩子要的。看他在城市里打工也很辛苦,不容易啊,我们能自己刨食的时候就靠自己”。(孔垄镇)

“我觉得父母的身体状况类的,只有和他们生活在一起,接触常的话才会知道……我们这一代什么都赶上了,房价贵、工作难找、物价贵,结婚几年了,想生个孩子都不敢,生不起啊!所以说,拿钱给家里,我们自身都难保,怎么给呢?再说他们自己也有钱的,我们不伸手要就是了。到了父母这个年纪,其实更重要的是关心他们才是,多看望、多打电话、叫他们开心最重要。”(武汉市)

表2呈现的是受访者从为人子女、为人父母的不同立场对待年老父母的奉养态度,以及自己未来年老时的居住安排与生活费用来源的偏好。结果显示,一般人对于年老父母居住安排的态度更多地受到传统家庭与孝道观念的影响,整体而言,当受访者站在为人子女的立场上,考虑年老父母与已婚子女的居住安排方式时,多倾向于父母无论是采取固定和某个儿子居住(29.7%)还是轮流与已婚儿子(18.1%)居住,都应该和子女,尤其是和已婚儿子居住。相反,赞成父母自己居住(8.1%)的比例则较低。相对而言,当受访者站在为人父母的立场考虑这个问题时,赞成年老父母以任何形式与子女同住的比例都开始下降,而认为年老父母可以自己居住的比例则显著上升至23.5%。当从个人角度考量时,值得注意的是,有高达45.4%比例的受访者对于自己未来老年生活的居住安排倾向于与配偶同住,其次是固定与一位已婚儿子同住占23.1%,其他与子女同住的形式所占比例明显减少。

在年老父母的生活费用方面,以子女立场看,超过八成的受访者认同应该由子女承担,其中尤其是以所有儿子共同承担为主(45.9%),其次是由所有子女共同承担(32.8%);相对应的只有14.9%的受访者认为应由父母自己承担其生活费用。随着西方社会福利观念以及国家养老政策的深入,也有5.3%的受访者认为年老父母的生活费用应由政府承担。与居住安排类似的是,当受访者被要求以父母立场做选择时,虽然依旧以儿子(34.6%)和子女分摊(21.0%)占绝大多数比例,但是同意父母自理生活费用的比例迅速升至38.8%,而认为政府承担的占5.4%。当论及自己年老时经济负担偏好时,生活费用不依赖子女的比例(59.2%)甚至高过了由儿子(20.1%)和由子女(11.3%)共同分担的比例,而政府负担的比例也上升至9.3%。

由此可见,表2的分析结果显示出无论是居住安排还是经济奉养,受访者所站的立场不同,在态度偏好上就会产生较大的差异。一方面,子女奉养父母的传统观念尚未受到挑战,但同时在父母和子女间却又有值得注意的发现:一是父母表达出不依赖子女的意愿(不与子女同住、不靠子女承担经济费用)比子女赞成此态度者高;二是在同住与分摊生活费用的比较下,子女显著偏好经济面向的奉养态度,父母则只是略高一点。这样的结果与之前台湾学者章英华(2004)调查的结果相吻合,即指出子女表现出更强烈的奉养责任,而父母则展示出了不必依靠子女的自主意愿。孝道观念的实行,也似乎逐渐强调可以由经济奉养的方式为主,未必一定要坚持年老父母与已婚子女同住的方式了。除了代际差异的一般性态度外,当问到自己未来奉养方式的偏好时,无论同住或是分摊生活费用,受访者都表示出独立自主的态度,且比例高于传统的依赖已婚子女,这一结果再次说明了对于家庭居住安排上一般性态度与个人性态度之间可能存在着差异,而政府承担一定比例的出现,也指了随着较为完善的社会福利环境的构建,所可能产生出的未来发展趋势。在个案访谈中,受访者对于年老奉养的态度也富含了诸多丰富的信息。

表2 对年老父母的奉养态度:三种维度的比较① 本部分采用的是全部受访者的样本,共计1233人,包括妻子样本755人和丈夫样本478人。

“我现在是这么看的,父母如果说身体还不错,我觉得还是他们自己居住的比较好。毕竟我们两代人,想法和做事的方式都太不一样了,很多价值观也相差太多,在一起矛盾和摩擦也会很大。我们年轻人有空多回去看看他们。比如我母亲现在年纪大了,身体不好了,需要我们跟在一起照顾,所以就接过来一起住了,但是我发现她住的也不是很开心,因为和我们,和我孩子的话题都说不到一起去,我们也不知道她感兴趣什么。所以,我个人看法就是父母身体状况比较好的时候,就分开住,这样对彼此都好,这不是说不孝顺。”(宜昌市)

“我是觉得,不应该就一定必须老大奉养父母吧,这种事情应该是子女一起承担的啊,也不是说父母只有养育了老大啊,大家都应该对父母有所报答的,当然如果老大自己乐意独自承担,那就算了,可是其他子女,无论是儿子还是女儿我觉得都还是应该承担一些对父母照顾的责任的。”(枝江市)

此外,由于传统观念的改变,部分受访者也表示出父母与已婚女儿同住的可能性,但是由于年龄、都市化程度的不同,受访者对于和女儿同住持有相当不同的态度。

“我发现,身边的朋友啊结婚买房子的时候很多都是选择距离老婆娘家近的地方,当然不是说和岳父母一起住,但一定会是附近,可能这会是一个未来的趋势。婆媳自古矛盾和问题多多,但是很少听说岳母会和我们之间有啥问题,俗话说‘丈母娘看姑爷,越看越喜欢’。”(武汉市)

“我觉得要是对方是独生女,那就没有办法,可是如果有其他兄弟的话,我觉得奉养老人这个事情还是不应该叫女儿来承担的,毕竟在中国嘛,传统的东西还是要遵循的。”(建始县)

“和女儿一起住?那不合理啦!那样的话,和媳妇就会更难以相处了。一般都是婆媳关系很不好,才会考虑和女儿、女婿一起住。其实主要问题就是和女儿一起的话,彼此之间说话可以比较随便,谁也不会心理记恨谁,但是和媳妇就不一样了,有些话就不能说啦,彼此之间要客气点才能和气。”(枝江市)

由此可见,传统孝道关键的影响对于城市和农村都一定程度的存在,那些认为父母身体好就可以分开住的受访者也不得不有所顾虑的说明,因此尽管对各个儿子奉养父母、同女儿一起居住等方式表现出了不排斥的态度,却似乎也很难成为未来年老父母奉养的主要模式,这些情况远远不如父母自主的可能性大。

(二)影响未来年老父母赡养安排态度的因素

基于上述分析可知,随着考虑立场的不同,加之传统观念和社会规范的制约,使得一般人对于究竟何种才是奉养老年父母最为理想的方式有着不同的态度。由于以往较少有学者对个人年老时的奉养方式的进行研究,且本研究的初步资料也显示出其与由父母、由子女立场的一般性态度存在一定的差异,因此本研究中,将以受访者对于自己年老时的居住安排方式以及生活费用来源的态度作为依变量来验证假说7。此外,生育率的高低同样将带入到分析中,以验证生育行为是否会对个人年老时奉养方式的偏好产生影响。

由于样本的年龄主要分布在23-64岁,因此会有部分较为年轻的受访者父母当前仍有工作,不需要子女的经济奉养。且实际的经济奉养类别涵盖了父母目前尚有工作、父母完全依靠子女以及其他来源等,可见模式与年龄有较高相关(r=0.335)(平均受访年龄分别为33岁、46岁、42岁),为了避免共线关系,以及探讨实际经济奉养方式对个人未来态度的影响,在分析中将首先删去父母仍依赖自己工作收入作为生活来源的年轻样本群,保留依靠子女和不依赖子女两种对照组,最后删去父母或公婆已经去世的受访者。最终分析样本数为529人(其中妻子样本325人,丈夫样本204人)。

依变量的居住安排(与已婚子女同住、不与已婚子女同住、其他居住安排)和生活费用来源(由子女分摊、父母自理、由政府承担)上,为了突出价值观念的变迁,研究将分别以传统的“与已婚子女同住”和“由子女分摊”作为多类别逻辑回归分析中的参考组。

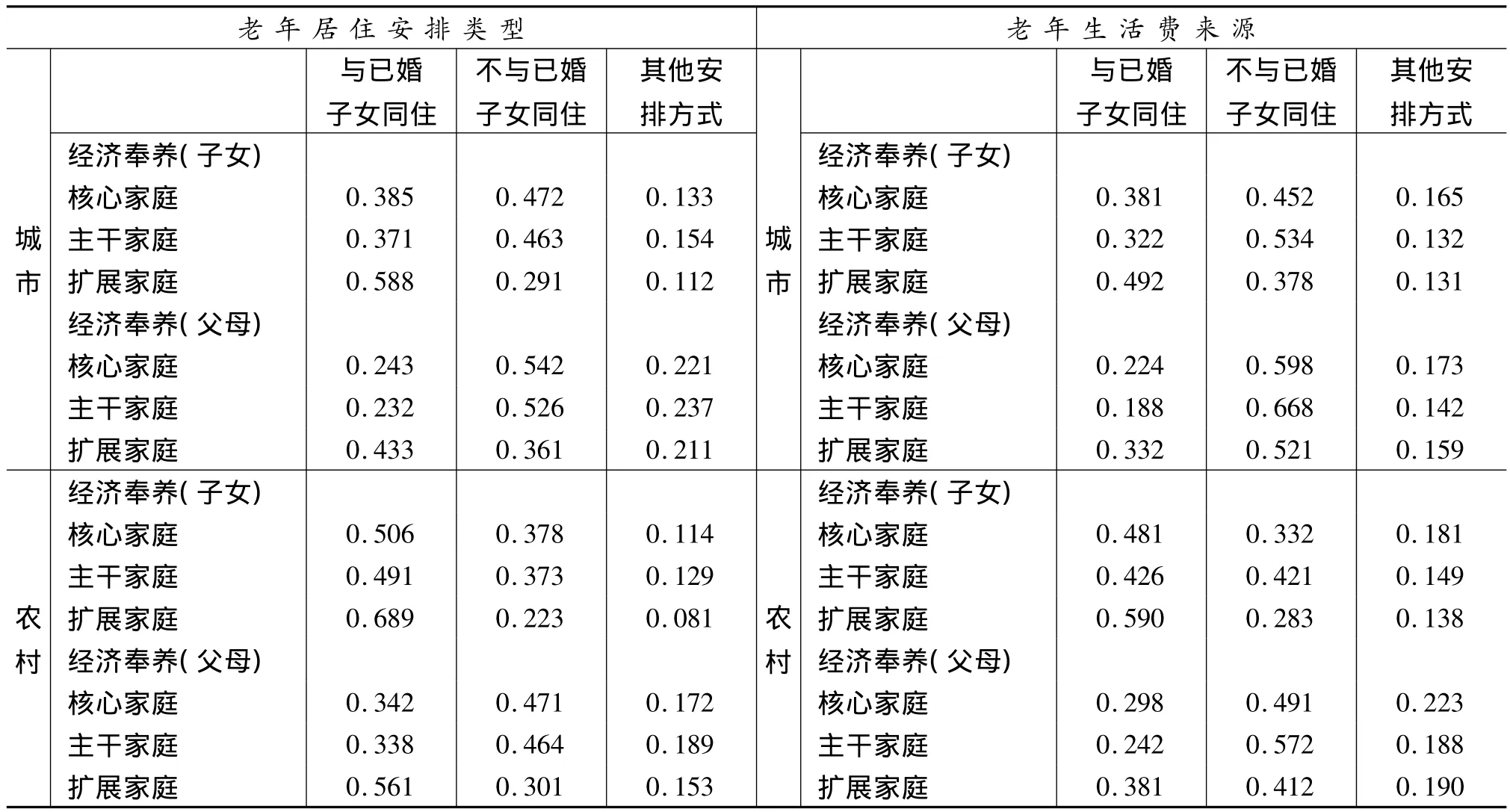

表3即显示个人与家庭等相关因素对受访者个人未来老年居住安排态度的多类别逻辑分析结果(包括整体模型的适合度检验和用以说明自变量与依变量之间不同比较组别的对数成败比(Odds Ratio))。就整体模型的卡方检查结果看,变量对于三组依变量的影响具有统计意义的显著差异。在第一组(P2/P1)中,比较父母不与已婚子女同住和父母与已婚子女同住的对照组时发现,核心家庭的居住方式、父母自理生活费、子女数越少、家庭年收入越高以及居住在城市的受访者较为倾向于父母与已婚子女分开的安排;而比较其他居住安排的意愿时发现,相对于父母与子女同住,父母自立的经济安排、子女数较少、生活在城市将显著影响受访者偏好其他具有弹性的老年居住安排,例如住在附近但不住在一起、有时住在一起,有时分开住、住在养老院等。此外,如年龄、性别、教育程度、当前工作状态等对个人的奉养态度没有产生显著的效果。

表4呈现的是个人未来生活费用来源的态度,从分析结果看以未来自理生活费相对于由子女分摊老年生活费两种模式比较之下,教育程度越高、自己父母目前生活费用自理、子女数越少以及住在城市的受访者,往往表达出未来经济自立的意愿;相类似的,教育程度较高、目前父母自理生活费、子女数量较少也会显著的影响未来选择由政府承担年老生活费用,而非依靠子女。

表3 影响未来年老居住安排相关因素的多类别逻辑回归分析

① p1倾向于与已婚子女同住几率(参考组),p2倾向不与已婚子女同住的几率,p3其他安排几率。

由此可见,受访者当前年老父母的奉养方式确实会对自己未来年老时的奉养态度产生显著影响,尤其是经济奉养的实际经验的影响效果更为显著。此外生的孩子越多确实与较为传统的奉养方式——与已婚子女同住、由子女分摊生活费用有显著相关,由此证实假设。同样,生活在城市中也会比较容易产生非传统的奉养方式,从而证实假设。此外,由于年龄、教育程度、子女数和家庭收入等属于连续性资料或等级性资料,在多类别逻辑回归分析中容易以对数成败比说明依变量当中不同类别的比较关系,但是对于类别性质的变量则不适合直接以对数成败比对依变量的不同组别进行比较,因此在后面的分析中,这些显著的类别变量对于个人年老奉养的影响,将转为几率分布予以说明其影响关系。

表4 影响未来年老生活费用预期相关因素的多类别逻辑回归分析

① p1倾向于与子女分担生活费的几率(参考组),p2倾向由父母自理生活费的几率,p3倾向于由政府负担年老生活费的几率。

表5展示的是对受访者的实际父母奉养方式——家庭结构与经济奉养——以及城市居住经验对其未来年老奉养态度的影响。由于城乡迁移对家庭居住形态可能会造成一定的影响,因此将城市和农村分别做比较分析。根据表5的几率分布,可以看出在未来年老居住安排的态度上,对于城市地区,无论目前父母经济上是依赖子女还是靠自己,生活在核心家庭和主干家庭者,较有可能会倾向未来不与子女同住,而其中又以父母自理生活费用者(0.54,0.53)高于由子女分摊费用者(0.47,0.46)。扩展家庭的居住经验则表现出未来与子女同住的倾向,且较为传统的经济奉养方式(0.59)比较现代的奉养方式(0.43)几率高。在农村地区,值得注意的是,无论当前是何种家庭结构,由子女分摊生活费用的传统经济奉养方式与父母/子女同住之间都存在密切的关系。在父母可以自理生活费用的农村居民中,只有当前是扩展家庭者,较为清楚的倾向于未来与子女同住(0.56)。当家庭结构是核心或主干家庭时,那些经济奉养方式较为现代的农村居民,倾向于选择未来与子女分开居住。

也就是说,在年老居住安排的态度上,城市的受访者较为受当前家庭形态的影响,核心和主干家庭的经验会导致他们偏好于未来父母/子女分开居住;农村的受访者则容易受到当前经济奉养方式的影响,其中由子女负担的经验会导致他们偏好未来与子女同住,而当前父母自理生活费用者则会较为倾向于未来分开居住。

在未来老年生活费用的奉养态度上,表5显示出与未来居住安排态度相类似的结果,简单来说,即城市居民当前父母无论是何种奉养方式,均较为偏好未来生活费用自理,对于当前父母靠子女奉养且生活在扩展家庭的受访者则可能会倾向于由子女分摊生活费用(0.49)。对于农村居民则呈现出了当前经济奉养方式对未来生活费用的影响作用,即当前受访者的父母若是靠子女奉养,则也会偏好未来也有子女分摊生活费用;而当前父母经济自立且属于主干或核心家庭时,会倾向于未来自己也自理生活费用(0.57,0.49)。

表5 奉养方式、都市化程度对未来年老居住安排与生活费用来源态度的预测几率① 上述几率推算出家庭结构与居住地都市化是以实际受访者情景带入多类别逻辑回归方程计算外,其他的自变量则是以平均数带入方程式乘以母数推估值,全部累加之后获得的Log odds值,再经由此数值转换为三种可能几率。

此外,一个较为有趣的发现是在未来其他居住安排方式和政府承担年老生活费用方面,虽然获得的预测几率不高,但是无论何种家庭结构,城市还是农村,较为父母自理的这种现代的经济奉养方式均比较为传统的由子女分摊的方式在接受上有更高的可能性。

五、结论

曾有研究家庭世代关系的学者指出,世代间的奉养关系需要利用多层面的探讨方式才能对这个主题有全盘的了解。在外界关系的研究方面,应该检验个人、家庭与社会制度、系统之间的互动,同时必须进行长期的历史分析以了解其相互影响关系;在内部研究方面,应了解个人、家庭成员以及较不亲密的亲属间的互动关系。唯有整合两个部分的研究才能对家庭这个最古老、最重要的社会制度有充分的了解,才能预测其未来可能的发展趋势(Hareven,1996)。

本文即试图由家庭成员个人当前父母奉养方式的经验来探讨对未来年老父母奉养态度的关系。尽管成年子女对于年老父母的奉养绝不仅仅局限于实际的居住安排和经济奉养,还有诸如情感支持、工具性日程生活的协助以及个人照看等诸多方面,但是研究中所考量的居住安排方式基本上也在一定程度上涵盖了上述范畴。因此,本文的主要研究目标是以家庭内部的互动,加之具体的家庭经验(家庭结构与经济奉养方式)为依据对不同居住和生活安排以及经济费用来源等方面的可能影响。对于未来奉养态度的考察,包括了除由父母立场、子女角度作为一般性态度外,还加之自己年老时对奉养方式偏好的个性化态度。由于个性化态度较为倾向于非传统的模式,与一般性态度存在一定的差异,且以往研究不多,因此本文以此面作为奉养态度的考察目标,审视在受到个人和家庭因素的影响下,当前父母奉养经验对未来年老奉养态度上的作用。

研究结果显示,对于已婚受访者的父母而言,奉养方式从居住安排的角度上看,父母与已婚子女同住,尤其是固定的与一位已婚儿子住的主干家庭占多数,自己住或与未婚子女同住的占30%左右;从经济奉养角度看也类似,由自己负担的为主要方式,经济自立次之。在对年老父母奉养态度上,当从子女立场上考量时表现出较为赞成父母与已婚子女同住且接受子女的经济奉养的倾向;当从父母立场回答时则表现出较为强烈的分开居住和经济自立的态度。尽管这样的结果显示出为人子女者比父母更认同传统孝道的典型安排,同时父母也有过半倾向于传统奉养方式,但是当问及个人年老时奉养方式时,不与已婚子女同住和自理生活费用的方式却首次高于传统的奉养安排。此发现说明随着个人社会资源的提高、社会制度的不断进步以及孝道观念的弹性实施,未来不必依赖子女奉养年老生活的可能性也在不断加大。

研究结果也显示出,个人未来年老时奉养方式的偏好与当前父母奉养经验具有相关性。从对居住安排的态度上看,核心家庭、父母生活自理的受访者更倾向于不与已婚子女同住;从对经济奉养的态度上看,当前父母经济自立者,自己对未来的经济奉养也偏好于同样的模式。研究发现诸如教育等人力资源因素和城乡背景对个人的未来年老奉养态度显著相关,由此证实假说。值得注意的是,拥有越多子女的人,越倾向于未来与已婚子女同住且接受传统的由子女经济奉养态度,这也就间接地支持了Caldwell的代间福利流动关系理论,即生育率与父母预期未来从子女所处获得的经济回馈和生活经济保障有显著关系。

由于受到传统价值观念的影响,个人经济能力的限制以及社会福利环境尚未成熟的社会大背景下,大多数老人年还是愿意与子女同住和接受经济上奉养。但随着教育程度的不断提高和个人经济能力的增加,偏好独居以及经济独立的老人生活方式将会逐渐增多。由于老人时期的经济依赖,实际是一个贫穷化的过程,此过程既是自然生命周期的现象也是社会环境的产物,因此个人在青壮年时期经济能力的差异,将会延续到老年时期对于奉养方式的选择。

总之,本研究通过对居住安排和经济奉养两方面的分析来审视其与未来代际间奉养的关系,试图通过实际的奉养经验和选择性的重要影响因素,考察对未来年老时不同奉养方式的态度。结果基本证实了个人未来的奉养态度同个人的社会资源、生育子女数目显著相关,且质化资料也指出了城乡间的差异和对年老父母奉养方式弹性作法和潜在态度,这对了解代际间奉养关系的未来发展具有一定的参考价值。

[1]伊庆春:《西方社会科学理论的移植与应用》,79~82页,香港,香港中文大学出版社,1998。

[2]章英华:《变迁社会中的家户组成与奉养态度——台湾的例子》,载《国立台湾大学社会学刊》,1994(23)。

[3]Thronton,Arland,T.Fricke,L.S.Yang,and J.S.Chang,Theoretical Mechanisms of Family Change,Chicago:The University of Chicago Press.1994:88 -115.

[4]Caldwell,John C,Theory of Fretility Decline,New York:Academic Press.1982:37 -49.

[5]哈贝马斯:《后形而上学思想》,上海,译林出版社,2001。

[6]Yi,Chin - Chun and Yu - Hsia Lu,The Composition of Family:Subjective versus Objective Analysis.The conference of Population History.Taiwan,1996.

[7]章英华:《台湾家户形态的变迁》,载《思与言》,2004(4)。

[8]Hareven,Tamara K,A Historical and Cross- Cultural Perspective,New York:Walter de Gruyter.1996:1 -12.