气相色谱技术及在粮油食品检测中的应用分析

2014-04-29周玮

周玮

摘要:粮油食品是民生之本,因此其质量检测工作直接关系着人民群众的生活安全,具有无可比拟的重要性。气相色谱技术在近些年来于粮油食品的检测系统中大放异彩,得到了愈发广泛的应用。本文将分析气相色谱技术在粮油食品的检测过程中的具体应用,以期对相关工作人员有所帮助。

关键词:气相色谱技术 食品检测 粮油食品

中图分类号:TS207 文献标识码:A 文章编号:1672-5336(2014)06-0048-02

气相色谱技术目前已经普遍应用于食品的质量检验工作中,其技术的理论基础是惰性气体在特定条件下产生的颜色变化,将相关样品用气相色谱仪进行分析,然后和色谱表加以比照,得出必要的分析结论。这种技术对粮油食品的质量检测有非常好的效果,能够确保相关质检系统的顺利运作。

1 气相色谱技术的技术特征

气相色谱技术在选择性方面是非常优秀的,这一技术在剖析各种恒沸混合物或者沸点相近的混合物时相当有效,即使是性质非常相近的物质也能成功进行分离。而分析的效率高、速度快,和检测量较大的粮油食品检测间有很好的适性。

粮油检测时,样品取量和检测灵敏度呈反比,所以选取的粮油样本应尽可能地少,这样才能取得较高的检验效果,进而获取高检测质量。具体来说,气体样品取用不得超过1毫升,液体样品则要控制在0.1微升即可。此外,还需要选用具有较高灵敏度的检测仪器,注重检测环节的精细化,这样才能令杂质的检测精度获得提升。气相色谱技术能够分析易挥发的有机物质、特殊性质的固体、高沸点液体等诸多难以分离的物质,因此可以胜任复杂精细的粮油食品检测工作。

2 气相色谱技术应用于粮油食品检测的关键点

气相色谱技术应用分类的依据是被检测物质的自身结构与存在位置,在粮油食品的安全检测范围内主要可以分为六种。

2.1 食用油的脂肪酸成分

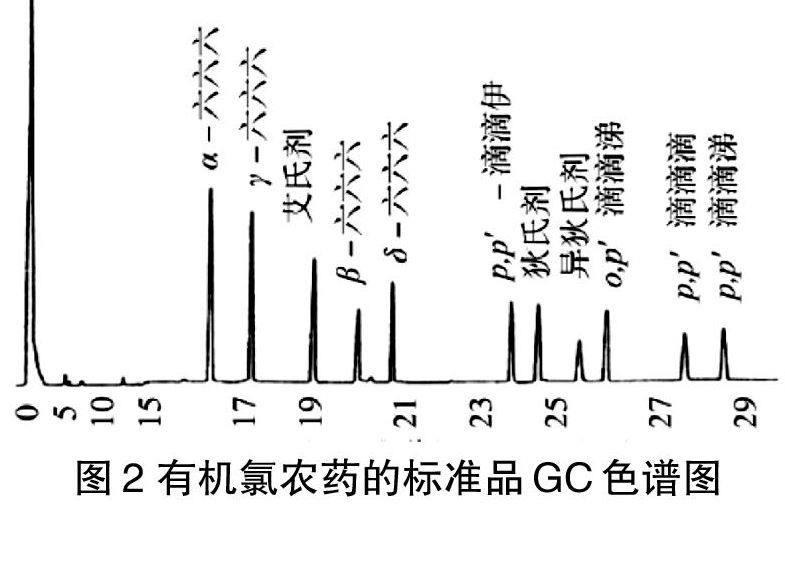

植物类的食用油中某些脂肪酸一旦超标就会对人体产生很大的不良影响,比如芥酸,这种成分的超标会危害食用者的营养状况,对生长发育有所抑制,更严重的还会造成甲状腺肥大之类的副作用。在分析测定食用油中的脂肪酸成分时,通常使用的是GC/FID法,该种方法可以检测出的脂肪酸数量多达30种以上,能够将这些不同种类的脂肪酸加以分离,然后再进行精确的检测,确认食用油中各类脂肪酸的含量是否超标。如图1为脂肪酸标准品的GC分析色谱图片,1号到33号的各个峰均代表各种不同的饱和脂肪酸或不饱和脂肪酸,其中23号峰即为前文提到的芥酸。

2.2 食用油的溶剂残留量

我国针对浸出型食用植物油曾订立过明确的卫生指标,其中溶剂的残留量每千克食用油不得高于50毫克。溶剂残留物会严重危害人体建刚,只要长期接触就会对皮肤的屏障功能造成损伤,严重的情况还会麻痹呼吸中枢,妨害神经功能与造血功能,甚至有可能导致食用者死亡。溶剂的种类有很多,需要根据不同溶剂沸点的区别选择不同的样品平衡温度,还要依照溶剂极性的不同选用适当的气相色谱柱,表1中列出了常见溶剂的沸点与极性指数,其中极性指数的数值越大说明极性越大,极性指数的数值越接近0说明非极性越大。不过除了较为复杂的多碳烃类混合物外,绝大多数的残留溶剂都可以用顶空气相色谱法检测出来。该种检测方法不但所花时间短,而且检出限低,检测效果也非常好,除了无法检测出柴油、汽油之类的溶剂残留外,基本没有什么其他的缺点。

2.3 粮食的残留农药

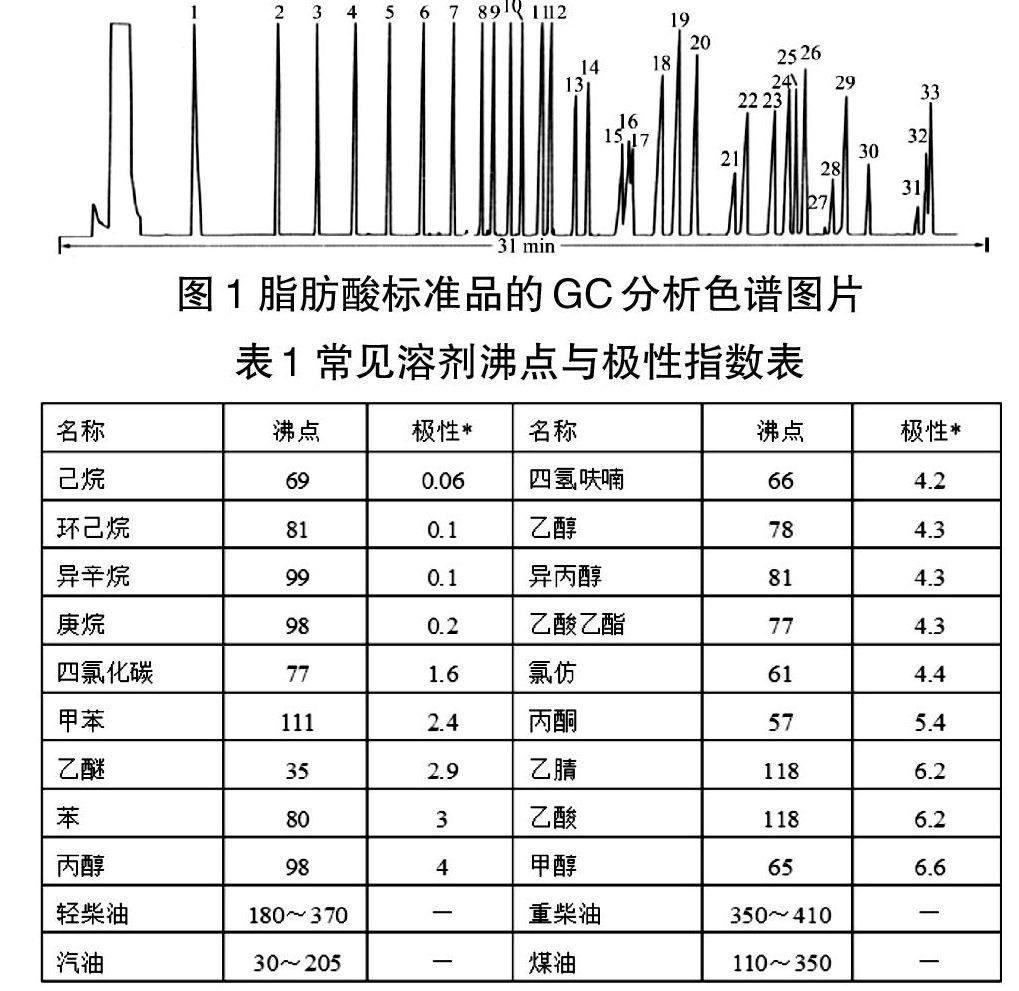

尽管绿色粮食、绿色农业在近几年来为人们所青睐,但粮食生产中对农药的使用依然占了主流。粮食生产中残留的农药对人们威胁极大,而气相色谱技术可以实现对粮食中残留农药的快速检测。首先精制出粮食样品的提取液,然后添加除水剂、净化剂,将提取液中多余的杂质与水分除去,然后对净化液实行离心处理。以上前置工作完成后,即可用气相色谱法进行检测。该方法适用于全部容易气化,但汽化后却不分解的农药,能够一次性将多种农药完全分离、定性和定量。如图2为多种有机氯农药的GC色谱图。

2.4 食品的贮藏毒素

粮食中有相当一部分在贮藏的过程中会由于缺氧等原因而发生化学变化,进而生成毒素,常见的会发生这种现象的粮食包括淀粉类、坚果类、土豆类、谷类、豆类等。这种现象中需要检测的物质主要是因真菌生长而生成的霉菌,霉菌中的霉菌毒素毒性与耐热性都很强,危害性大又难以消除。在使用气相色谱技术检测霉菌含量时,需要先做好前置工作,对溶解的残留物进行充分洗涤,然后使用10毫升的离心管对溶解残留物进行离心分层,将分层后的下层液以0.45微米级的微孔滤膜进行过滤,之后得到的滤液才能用于色谱测定。不过由于这个前置处理过程比较复杂,需要专门的检测仪器与技术人员,因此气相色谱技术通常只能用于小批量粮食的霉菌含量检测。

2.5 食用油的抗氧化剂含量

为了能长期贮存食用油,使用油中往往会加入一定量的抗氧化剂。因为阳光、空气、水、热量、微生物等都会促成食用油的水解反应或氧化反应,破坏食用油中的色素、维生素、香味物质,反之生成各种有机物质和有毒物质,大大危害食用油的质量与安全,因此在食用油中添加能延缓这种现象的抗氧化剂无可避免。但目前使用的抗氧化剂本身就具有毒性,如果含量超标,反而会对人体造成比变质的有毒物更严重的伤害。常见的抗氧化剂包括BHA、BHT、TBHQ等,用气相色谱技术对食用油中这些抗氧化剂的含量进行测定时同样需要进行样品前处理,不过为了令测定结果更为准确,我们可以对样品前处理的方法进行优化,优化方法要根据相关因素和水平来决定。此外还有一点需要注意,由于检测的目标是抗氧化剂,这种物质本身非常容易被氧化,所以在配制检测需要的标准溶液时应谨慎考察其稳定时间,标准溶液8小时内峰面积的变化应控制在5%以下,这样才不会影响实验结果,否则需要重新配制符合指标的标准溶液。

2.6 面粉的过氧化苯甲酰

过氧化苯甲酰常用作面粉的改良剂,主要作用是增白面粉,但这种物质对人的呼吸器官和皮肤都有刺激作用,更严重的甚至具有致癌性。因此面粉中的过氧化苯甲酰用量必須严格控制。在使用气相色谱技术测定面粉里过氧化苯甲酰的含量时无法直接测定,需要先用碘化钾对酸性条件下的过氧化苯甲酰进行还原反应,令其生成苯甲酸,之后对苯甲酸进行气相色谱分析,再从苯甲酸的含量反向推断出过氧化苯甲酰的含量。其前置处理可以将前面提到的生成的苯甲酸用有机溶剂进行提取,然后使用检测固定液和玻璃柱对其进行分离,实现时间上的定性与峰面积上的定量,这种方法处理后的气相色谱分析能得出的检出限非常精确,具有良好的检测效果。

3 结语

气相色谱技术在近些年来获得了很高的应用度,技术也获得了一定的提升,更高效的开管柱与更灵敏的检测器都已经被研制出来。研究成员应注意与实际的粮油食品检测工作相结合,加强对色谱定性分析与定量分析的研究,掌握其规律,这样才能将气相色谱技术的检测精度与检测时间进一步优化,为我国的粮油食品安全提供更可靠的技术保障。

参考文献

[1]汪海峰,鞠兴荣,杨晓蓉等.食用植物油中残留溶剂的高位预空气相色谱分离与测定[J].食品科学,2006(2).

[2]林景雪.气相色谱技术在食品安全检测中的应用及进展[J].化学分析计量,2008(6).

[3]徐剑宏,祭芳,陆琼娴等.谷物真菌毒素的控制策略[J].江苏农业学报,2007(6).

[4]荀锡斌.气相色谱法检测面粉中过氧化苯甲酰[J].光谱实验室,2003(5).

[5]袁毅,汪海峰.食用油中溶剂残留测定的若干影响因素分析[J].中国油脂,2006(9).