《世界睡眠医学杂志》对汪卫东教授的采访

2014-04-24

《世界睡眠医学杂志》对汪卫东教授的采访

采访者:汪教授,您作为《世界睡眠医学杂志》的主编,提议从现在起就中国睡眠研究的新进展开辟若干专栏加以介绍,请问作为第一期专栏“睡眠与心理”的执行主编,您有哪些设想?

汪卫东教授:《世界睡眠医学杂志》是由世界中医药学会联合会主办,《世界睡眠医学杂志》编辑委员会主编的一本面向世界睡眠医学界的学术性期刊。《世界睡眠医学杂志》(ISSN2095-7130,CN10-1207/R)由国家中医药管理局主管,世界中医药学会联合会主办的世界中医药学会联合会睡眠医学专业委员会会刊,是中国第一本面向国内外公开发行的睡眠医学综合性学术期刊。杂志主要发表世界各国睡眠医学研究的论文及学术报告,特别是介绍中国睡眠研究者在睡眠研究领域所取得的成果经验,重点介绍各级各类科研基金资助课题的研究成果及有独特见解的学术论文。该刊被中国知网、万方、维普数据库全文收录,目前,已经出版了4期杂志,从这一期开始,将设立若干专题,就有关睡眠问题邀请国内外知名专家及学者进行系统的讨论,为我国睡眠科学工作者提供研究参考。

采访者:这一期,作为“睡眠与心理”的主题,就请你从个人的角度谈一下睡眠与心理的关系。

汪卫东教授:“睡眠是人类最自然的生理心理现象之一”,人类不能只有清醒状态而没有睡眠状态。睡眠过程不仅仅是一个生理过程,也是一个心理过程,睡眠不仅仅是一个生理需求,也是一个心理需求。比如,人在睡眠前的一个哈欠,在打哈欠的时候自言自语地说一句“哎呀,我要睡觉了!”过去,生理学认为,这只是一个睡眠生理过程的开始,是一种生理需求。但从另一个角度来看,这也是一个心理过程,包含着心理需求,还包含着典型的“自我催眠”过程。从生理上看,睡眠过程中的速度、时间、效率、梦境等无一不与心理相关,而病理状态下的失眠、嗜睡、睡眠行为障碍等也不与心理无关!生理需求是心理需求的基础,心理需求常常又影响生理需求。对此,过去的医学和生理学的认识是不够的。因为这两个过程几乎如影随同、不可分开。就这一点来看,恰恰是睡眠医学与心理学的兴起、发展、相互影响和整合的过程所带来的科学认知。人的一生中有三分之一左右的时间是在睡眠中度过,人的心理活动不仅在清醒时发生,同时也可以在睡眠中发生,人的白天学习、生活、工作、情感等一切行为均是生理心理活动的外在表现,而人的夜晚睡眠过程中的一切行为则也是生理心理活动的外在表现。不敢设想,如果在这三分之一的人类睡眠过程中,如果没有心理活动的主动与被动参与,睡眠现象是否可以正常完成?如果认为可以正常完成,那可以怀疑,这个睡眠过程还是不是人类的睡眠现象?当然,人类睡眠过程中的心理现象,比起清醒过程中的心理现象而言更加难以研究,所以,有关这方面研究进展总是非常缓慢。

采访者:请您从临床病理的角度,谈谈睡眠与心理相关性问题。

汪卫东教授:从临床角度来分析,心理因素可以影响睡眠,睡眠健康也可以影响心理,睡眠与心理的相关度非常之大,已经毋容置疑。但在实际的研究中,又常常被临床学家所忽略,这是因为,睡眠医学专家并不一定都具备扎实的临床心理学知识,常常导致一些与心理因素相关的睡眠障碍被误诊误治。除了失眠与心理因素关系密切之处,根据我们的观察,即使是嗜睡、睡眠行为障碍、发作性睡病等相关疾病无不与心理因素相关。当然各个系统的疾病如心血管疾病、呼吸系统疾病、脑血管疾病等与睡眠障碍相关性当中,其中相当一部分也是与人的精神与心理因素相关的。甚至呼吸睡眠暂停综合症等一些疾病除了先天的畸形以外的因素以外,后天由于肥胖、代谢性疾病等引起的,从本质上看,也与某些心理的和行为的因素密切相关,但在这方面的研究尚未引起重视而已。关于这方面的研究进展情况,本期也有专门的文章介绍,这里不再论述。

采访者:我们常常在电视看到各种催眠演示,您能给我们讲讲“催眠与睡眠”的关系吗?

汪卫东教授:催眠疗法在我国依然还是一个比较神秘的话题。催眠是通过特殊的诱导使人进入类似睡眠而非睡眠这样一种从清醒到睡眠的中间状态的技术,在此种状态下,人的意识进入一种相对削弱的状态,潜意识开始活跃,因此其心理活动,包括感知觉、情感、思维、意志和行为等心理活动都和催眠师的言行保持密切的联系,就象海绵一样能充分汲取催眠师的指令。所以催眠并不是睡眠,催眠是直接而有效的使我们与潜意识进行沟通的一种方式。催眠是通过抑制大脑心表层思维活动,唤起潜意识,可以达到了解、沟通、调整和分析治疗对象的目的。催眠状态中只是意识弱化了,无意识就会冒出来的状态。从这个角度来看,催眠并不神秘,人的睡眠都是从清醒状态过度到睡眠状态的,每一个人的睡眠都必须经历这个状态,只不过是催眠师用暗示和诱导的方法把被催眠者人为地控制在这样一种特殊的中间状态并进行各种精神与心理疾病包括失眠的治疗。因此,如果抛弃各种神秘因素,人人都可以自我催眠,人人都可以被人催眠,人人也都可以给别人催眠,人的一生中都被别人催眠过,人的一生中也都催眠过别人,只是是否掌握催眠的方法与技巧以及运用暗示诱导技术的熟练程度不同罢了。

例如我的来访者在接受催眠过程中,可以清晰的听到我的声音,以及外界的声音,甚至有人轻轻走路的脚步声、咳嗽声、叹气声等,可是从表面看,他很放松的在那里,似乎进入了睡眠状态,但是大家都知道,在良好的睡眠中,是听不到外面的声音的。

而在临床上,我们通常都是通过催眠治疗以后,让被催眠者解除了紧张、恐惧和焦虑情绪,特别是那些具有一定的强迫性人格倾向的患者失眠,往往都有强迫性失眠的特征,我们主要在催眠过程中解决这些问题,让他回家上床后能够顺利进入睡眠状态。我们这种催眠技术包括催眠状态下(在我们的疗法中称为“低阻抗状态”,也可以按中国传统习惯称为“气功状态”)的六种技术如环境适应技术、信心增强技术、情绪睡眠剥离技术和认知技术,睡眠再体验技术、减药技术等,临床效果良佳。

采访者:中国中医科学院广安门医院心理科睡眠与心理研究团队在本领域做了哪些工作?取得了哪些进展?围绕TIP睡眠调控技术研究的整体思路是怎样的?

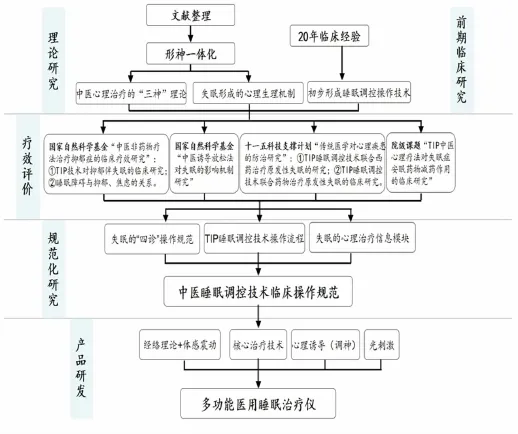

汪卫东教授:中国中医科学院广安门医院心理科睡眠与心理研究目前在国内可能是进行这个方面研究的主要团队之一。除了在嗜睡、发作性睡病、双相情感障碍和精神分裂症等相关睡眠疾病和精神疾病伴发睡眠障碍的心理治疗做了一些研究以外,其主要工作主要体现在以下失眠与心理的临床研究方面:一、关于失眠与心理的理论研究突出:如关于失眠发生机制的中医“三神失调理论”,失眠发生发展的中国式心理理论模型;二、开创了一套以中医理论为背景,结合心理、气功、催眠技术而形成的具有中医特色的心理治疗理论。该理论经过长期的临床实践,逐步规范化,形成了中医睡眠调控技术。三、为了研究中医睡眠调控技术的临床疗效,进一步规范化技术流程,深入研究该技术的生理心理机制,依托国家自然基金、国家“十一五”科技支撑计划、中国中医科学院自由探索等多项课题支撑,在临床开展了一系列的疗效评价试验,严格按现代医学科研过程对睡眠调控技术进行疗效评估;四、在研究过程中睡眠调控技术的操作流程得以进一步规范化,并制定了一系列失眠相关规范,如国家中医药管理局失眠症协作组诊疗方案、临床路径和世界中医药学会联合会中医心理学专业委员会“失眠心理诊疗规范”;对治疗诱导过程制定“诱导词编写规范和治疗师录音规范”,并进行数据化、程序化的软件制作,结合现代音乐体感振动对人体背部肌肉与诸“阳经”(引阳入阴)的影响与“光诱导睡眠波技术”,并在现代工业技术的支持下,研制了“多功能睡眠治疗仪”,体现中医治疗失眠的“形神一体化”的实践过程,并为进一步开发产品、走向市场奠定了研究基础;五、获得国家专利一项;六、在失眠的临床治疗方面形成了较大的优势与特色,每年门诊量达60000以上,其中大多数都是精神、心理疾病伴睡眠障碍的患者;七、形成了主任医师、副主任医师、主治医师、医师的睡眠临床医师团队和以博士、硕士为主体的科研队伍;八、形成一系列睡眠与心理研究的相关成果,在国内外睡眠医学杂志发表了较多的高水平学术论文,组织编写了《睡眠障碍的中西医结合基础与临床》;九、创办了中国第一本睡眠医学学术期刊《世界睡眠医学杂志》;十、先后成立了世界中医药学会联合会中医心理学专业委员会和世界中医药学会联合会睡眠医学专业委员会,这两个学会都挂靠在广安门医院;召开了若干次国际中医心理学和睡眠医学学术大会和海峡两岸中医心理学和睡眠医学论坛。围绕TIP睡眠调控技术研究的整体思路可以通过图1全面反映。

采访者:我们已经了解了您关于失眠研究的上述思路,那您的低阻抗意念导入疗法睡眠调控技术即TIP睡眠调控技术是怎么形成的?多功能睡眠治疗仪又是怎么形成的?

汪卫东教授:我曾经是针灸与气功专业的研究生,尽管气功专业研究生对很多人来说并不了解,但进入气功专业以后,经过一段时间的心理学学习,发现中国传统气功与西方催眠术有某些相似的地方,但也有很多不同的地方,于是开始致力于气功与催眠的理论与临床研究,这个艰难的临床探索正是从失眠的治疗开始的。经过二十多年的临床摸索,在气功诱导与催眠心理治疗过程,把分析领悟与认知疗法进行某种结合,逐步把几十年的治疗失眠与各种精神与心理疾病的过程与经验进行总结、规范,形成了所谓“低阻抗意念导入疗法”的理论、方法与技术体系,睡眠调控技术又有若干个分技术。所谓“低阻抗”是指“低阻抗状态”,实际上就是气功状态或者催眠状态,但叫气功状态在当时有某些不妥,叫催眠状态又是国外的称呼,而且我也认为中国气功比国外催眠的理论、方法与技术要丰富得多,为了回避气功和催眠这两个字眼,取名为“低阻抗”,这种状态从心理治疗的本质来看,就是让患者“不加批判地接受某种观点”,实际上是降低了治疗阻抗,这是非常科学的。所谓“低阻抗意念导入疗法”,就是在降低阻抗的状态下进行心理治疗,本质上也可以叫“气功心理疗法”。

“多功能睡眠治疗仪”正是在中医“形神一体化”思想指导下形成的。既然已经形成了TIP睡眠调控技术,而且非常规范,但在临床上仅仅进行这种特殊的中医心理治疗又似嫌不够,有的患者有失眠的同时有严重的躯体焦虑,需要放松治疗,因此找到了音乐体感振动这个特殊的技术,它可以在音乐诱导下振动人体背部的肌肉、神经与经络,使人体很快放松;在这种放松状态下,进行“意念导引式”催眠;再结合人在睡眠时,脑波会发生改变,通过引进先进的现代物理学的“光诱导”技术,在催眠过程中进行睡眠波的“光诱导”。把这三个特殊的技术有机地整合起来,给失眠患者提供一个舒适的内外环境,从而形成了“多功能睡眠治疗仪”的构想,这是一台复合性物理心理治疗技术,正符合了中医治疗的“形神一体化”思想。现在看来,有中医传统理论的指导,长期的临床治疗实践,不排斥并且引进现代科技手段,正是这种新型医疗设备诞生的三大基础。

采访者:请您就我国目前在睡眠与心理研究现状与西方相比存在的差距,以及未来研究重点与发展思路,谈谈您个人的看法?

汪卫东教授:从总体上看,中国的睡眠与心理研究与国外相比,还存在较大差距,中国至今还没有一本关于睡眠心理学的专著,这与我国的睡眠医学与临床心理学研究的总体水平有关。首先,我国的睡眠医学起步相对较晚,总体发展水平与西方睡眠医学相比,无论从研究队伍与人员的数量与水平、研究条件、研究资金方面都与西方存在着一定的距离,也与我国人口众多和睡眠障碍相关疾病的发病率不相符合;虽然在中国的某些地区,如中国广州精神卫生中心潘集阳教授等人在睡眠心理方面做了一些有益的工作。还有上海复旦大学医学院药理系黄志力教授率领的睡眠药理研究团队等研究队伍在我国的睡眠药理学基础实验研究方面,实验室建设水平及某些研究方面达到了国际水平,我国的睡眠药理学的基础研究及设备等方面,我国与国外相比差距不大,但我们在创新睡眠药物研究方面还没有突破性进展。如第三军医大学神经生物学睡眠研究室的胡志安教授所带领的团队,在促觉醒研究方面也做了大量的工作。但有关睡眠基础研究的整体实力距离较大,这一点可以从国内外杂志发表的论文数量与质量、从每年的睡眠学术大会演讲与学术论文发表方面看,大多数还是在借鉴西方的理论、方法与技术,还没有形成我国自主的睡眠基础研究思路与创新成果;另一方面,我国的临床心理学虽然在改革开放以后发展较快,但与西方临床心理学的发展速度、发展水平相比也依然存在很大差距。特别是临床心理学在中国的发展本土化水平不高,更加影响了中国临床心理学的快速发展。需要指出的是,由于中医学是我国传统自然科学与人文社会科学的综合体,中医学理论本质上与临床心理更加密切或接近,所以未来中国临床心理学本土化的主要方向应该是中医心理学。

从以上分析来看,中国睡眠与心理的研究,无论是基础研究,还是临床研究,强化研究者的精神与心理学水平,强化心理研究在基础研究中的地位,强化睡眠基础研究中生理与心理的相关研究应该成为未来的重点;而对于睡眠与心理的临床研究,也必须加强各种睡眠障碍与心理的相关性研究,加强睡眠障碍治疗过程中心理与行为医学的参与,加强中国本土临床心理疗法与技术开发,特别是加强中医心理学理论与技术在睡眠障碍治疗中的地位与应用,应该成为未来我国睡眠与心理研究发展的重点。

采访者:感谢您作为主编,接受编辑的专访,期待这一期很有光彩,也能给我国的睡眠心理学的研究带去一束曙光。

汪卫东教授:让我们齐心协力把《世界睡眠医学杂志》办的更好!