转型视野下山西社会保障改革方向

2014-04-20琚鹏飞

琚鹏飞

(山西财经大学,山西 太原 030006)

一、山西省社会保障待遇

(一)社会保障待遇的涵义

社会保障待遇是衡量社会保障性质的一个重要指标,它反映一定时期内一国或地区社会成员享受社会保障待遇的高低程度。西方国家一般把社会保障总支出占GDP的比重作为衡量社会保障待遇的主要指标。计算公式如下:

社会保障待遇=社会保障支出总额÷GDP×100%

我国的社会保障支出较为复杂,除涵盖社会救助、社会保险、社会福利、社会优抚支出及外,还涉及行政事业单位职工退休费、医疗卫生支出。

需要指出的是,社会保障待遇实际上是由一系列指标来反映的,不应把社会保障待遇等同于社会保障待遇指标。注意到山西省社会保障为政府主导型社会保障这一事实,本文还建立了社会保障的财政支出比重,即财政社会保障支出总额占财政总支出的比重,以衡量政府对社会保障投入状况的水平指标。

(二)山西省社会保障支出占国内生产总值比重

依据山西省政府收支科目体系,山西省社会保障支出主要涉及三类支出科目,分别为社会保障和就业支出、社会保险基金支出以及医疗卫生支出。

表1 山西省社会保障支出占国内生产总值比重(%)单位:亿元

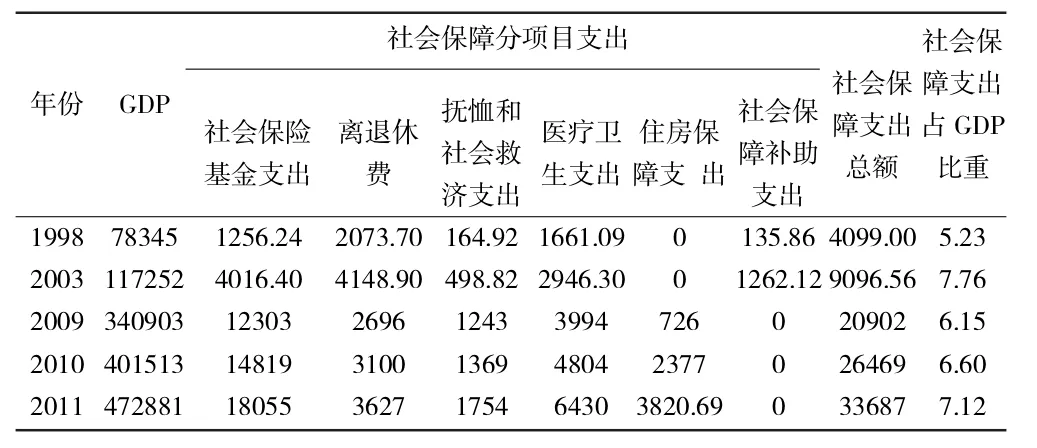

同期我国社会保障支出占国内生产总值比重如表2所示。

表2 我国社会保障支出占国内生产总值比重(%)单位:亿元

(三)山西省财政社会保障支出水平

表3 山西省财政社会保障支出占财政支出比重(%)单位:亿元

(四)山西省社会保障待遇的特点

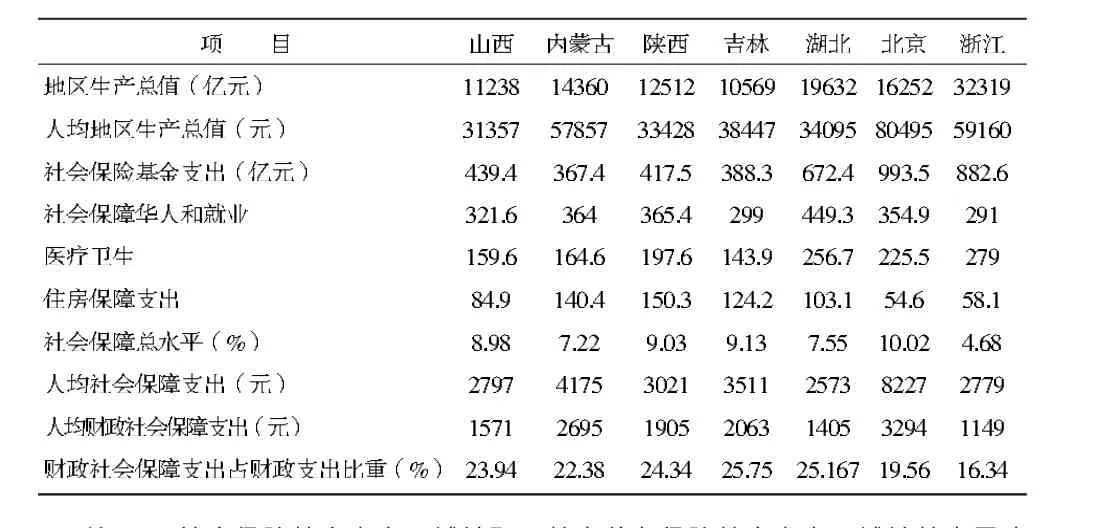

选择与山西省社会经济发展水平相近的内蒙古、陕西省、吉林省、湖北省加以比较,以确定山西省社会保障在同类地区的发展水平;选择社会经济发展水平高于山西省的北京市、浙江省加以比较,以确定山西省社会保障待遇与发达地区的差距以及进一步改革完善的方向。考虑到可比性、资料可得性等因素,选择2009年、2010年、2011年为样本年份;社会经济发展水平选择人均GDP加以判断。考虑到人口因素,社会保障待遇比较时,增设人均社会保障支出和人均财政社会保障支出两个指标。

表4 我国财政社会保障支出占财政支出比重(%)单位:亿元

与我国平均水平和选择的省份相比较,山西省社会保障支出水平呈现“两高一低”的特征:

1.社会保障支出占地区生产总值比重总体上呈现不断增长的趋势。山西省社会保障支出从1998年的63.49亿元增加到2011年的889.88亿元,年均增长21.92%,比同期地区生产总值增长率高7.1个百分点,从而使山西省社会保障支出占地区生产总值的比重从1998年4.27%提高到2011年的8.80%,提高了106%。山西省2011年的这一比重高于同期全国同年的7.12%水平(见表1),高于东部地区的北京市和浙江省,在中部省份中也处于较高水平。

2.社会保障的财政支出比重高于全国平均水平,高于东部地区的北京市和浙江省,在中部省份中也处于较高水平。山西省财政社会保障支出从1998年的7.83亿元增加到2011年的566.1亿元(见表3),年均增长38.84%,远高于同期22.10%的山西财政支出增长速度,从而使财政社会保障支出占财政支出的比重从1998年4.76%提高到2012年的21.68%。山西省2011年的财政社会保障支出比全国高2.13个百分点,与周边省份基本持平,在中部地区处于较高水平(见表5)。

表5 地区间社会保障待遇比较(2011年)

3.人均社会保障支出低于样本省市平均水平,人均财政保障支出低于样本省市平均水平。社会保障支出的大幅增长并没有改变山西省人均社会保障待遇低下的状况。2011年,山西省人均社会保障支出和人均财政社会保障支出分别为2 797元和1 571元,低于周边地区和中部地区水平(见表5)。

造成“两高一低”特征的原因很复杂,但下面因素有可能是理解这一特征的重要线索:其一,山西省产业结构以二次产业为主,资本有机构成高,规模以上企业多,因而纳入保障覆盖范围的职工比例多,需要较多的保障支出。而像资本有机构成低的浙江、湖北等,在私企工作职工多、灵活就业者比例大,纳入社会保障范围的职工比例相对低,需要的保障支出相对少。其二,山西省社会政策和财政政策更为注重社会公平,较多财政资金解决贫困问题和社会保障问题。其三,山西省人均地区生产总值在样本省份处于较低水平,但保证支出需求量大,迫使国民收入和财政资金更多地用于社会保障。

二、山西省社会保障项目结构与城乡保障结构

(一)社会保障项目结构

山西省主要社会保障项目为社会保险、行政事业单位离退休金、医疗卫生、住房保障和社会救助。山西省社会保障分项目支出水平结构见表6、表7。

表6 山西省主要社会保障项目支出单位:亿元

表7 山西省主要社会保障项目支出比重单位:%

从主要保障项目构成及各项目支出增长状况看,山西省社会保障支出结构呈现出如下特征:

1.除失业保险之外,多数保障项目呈逐年增长态势。其中增长最快的项目为基本养老保险支出、机关事业单位离退休费、基本医疗保险支出和医疗卫生支出年递增22%左右。住房保障支出异军突起。由此带动主要社会保障支出从2009年的495.32亿元大幅增长到2011年的817.73亿元,年递增28%以上。

2.城镇职工基本养老保险支出为最大支出项目。养老保险支出数额的变动直接决定着总支出水平的大小。2009—2011年3年间,山西社会保障支出增加了322.49亿元,其中养老保险支出增加了110.1亿元,占增加总额34.15%。2011年山西省养老保险支出与行政事业单位离退休费用总和占社会保障支出总额的51%。这两项支出比重与2009年的57.44%的比重有所下降。但下降的原因并非绝对额增长速度下降,而是由于从2010年起新增加了住房保障项目。受人口老年化的影响,养老支出在未来一段时期内会对社会保障形成较大的需求压力。

3.健康与医疗卫生支出增加较快。2011年城镇基本医疗保险支出和医疗卫生支出合计为248.6亿元,与2009年相比增加了92.3亿元,增加了59.5%。两相支出合计数占主要社会保障项目总支出的30.39%,仅次于养老金支出。

4.失业、工伤、生育保险有所发展,但仍存在波动性,需要不断规范和完善。

5.抚恤和社会救助支出平稳增长,低保制度不断完善。抚恤和社会救助支出从2009年的39.8亿元增加到2011年的48.61亿元,增加了22%。城乡低保标准不断提高。山西省城市最低生人均月标准从2009年1月的160元,提高到2013年1月的234元,提高了74元;农村最低生活人均月标准从2009年1月的58元,提高到2013年1月的126元,提高了68元,城乡困难居民应保尽保基本实现。

(二)山西省城乡社会保障结构

山西省长期实行城乡有别、重城市轻农村的社会保障政策和制度,其结果是城市与农村社会保障机制运行特点呈现出明显差异。

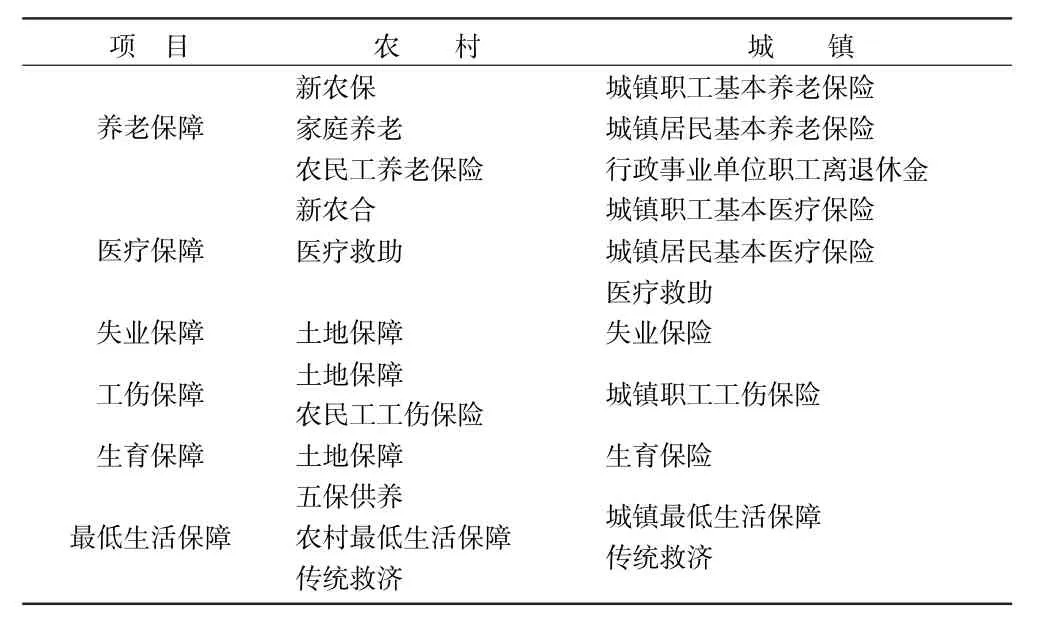

1.山西省城乡社会保障项目比较。表8显示,山西省城乡保障项目结构有如下特点:一是城镇与农村居民实行两套社会保障制度,二元特征明显。二是农村居民社会保障社会化程度低,家庭保障和土地保障占据重要地位,自我保障地位突出,乡土气息浓厚;城镇居民社会保障社会化程度高,社会成员互助性强,政府责任突出。三是农村社会保障项目体系残缺,农民一旦丧失土地,基本生活难有保障,而城镇居民社会保障项目体系较为齐全,基本生活保障能力强。

表8 山西省城乡社会保障项目结构

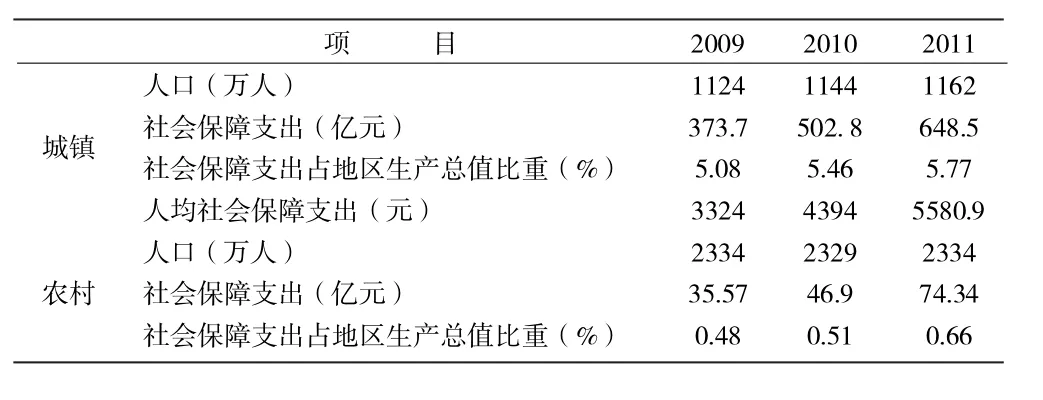

2.山西省城乡居民社会保障待遇比较。山西省城乡社会保障待遇差异很大,农村社会保障待遇相当低下。

从表9中数据可以看出,2011年,农村居民人均保障支出为310元,为城镇居民人均保障支出的1/18;从社会保障待遇看,农村社会保障待遇为0.66%,不及城市社会保障待遇的10%。与城市居民相比,农民享有的社会保障福利着实微不足道。严重的问题是农民社会保障问题,这一问题至今没有得到较好解决,亟需破解。

表9 山西省城乡社会保障待遇比较

三、山西社会保障制度改革与发展的方向

(一)增强制度的公平性、统一性与可持续性

山西省统一性、公平性明显不足,可持续性也存在多重挑战。为此,现阶段增强社会保障的公平性、统一性和可持续性。应以社会公平理念为导向,以缩小群体间保障待遇差距为目标,加快制度衔接与整合,完善社会保障体系。

按照先易后难的路径,山西省应率先将农村社会养老保险制度与城镇居民社会养老保险制度整合成为城乡居民社会养老保险制度,并参照各市县最低生活标准和物价水平,大幅提高基础养老金水平,可以考虑将每月55元的基础养老金提高到150元左右。

其次,整合党政机关、事业单位养老金,改革企业职工基本养老保险制度,将三者置于一个共同的新型制度——公民基础养老金和个人账户养老金制度之中。建议在维持基础养老金替代率不变的情况下,将公职人员养老金总替代率保持在70%左右。这一替代率与目前85%的养老金替代率相比降低15个百分点,但高于企业职工53%的替代率水平。为此,需要单位和个人分别按照职工工资总额3.2%缴费率,增加对个人账户的缴款。

最后是推进基本医疗服务均等化。应承认并维护公立医院公益性特征,政府应为公立医院的公益行为买单,为公立医院行政运行、科学研究和医生工资提供财力保证,尤其要保障基层公共医疗机构运行的财力需要。尽快将农村合作医疗制度与城镇居民基本医疗保险制度整合成为城乡居民社会医疗保险制度,稳定地提高政府补助标准和筹资标准,并稳步提高保障待遇,力争使山西城镇居民医保、新农合与城镇职工医保水平看齐,使住院费用支付比例达到75%以上。同时尽快建立省内异地就医结算系统,全面实现省内医疗费用异地即时结算。

(二)完善财政社会保障投入机制,提高财政支持社会保障改革、合理性与规范性

2011年山西省财政社会保障支出在23%左右,而发达国家社会保障整体水平较高,财政社会保障待遇达到30%~50%,山西省在社会保障方面的投入有待提高。近几年,山西省应力争财政社会保障支出比重每年提高一个百分点。

从城乡结构看,山西省城乡分设分治问题十分突出,城乡社会保障一体化建设任务十分繁重,公共投入应向农村倾斜,新增支出重点向农村农民、社会救助等社会保障体系中较为薄弱的领域倾斜,重点用于支持农村社会保障制度和城乡基本医疗保障制度建设。

政府要基于城乡均衡发展的全局视野,制定城乡统筹的公共财政政策,确立社会保障优先的财政投入战略,促使农村社会保障等公共产品的供给机制尽快由“依靠农民自身提供”逐步向“以政府提供为主导”的模式转变,逐渐加大中央和省级政府在农村社会保障中所承担的责任,尽快形成固定的财政拨款和补贴增长机制,逐步提高社会保障支出占财政总支出的比例,并对贫困农村地区的社会保障建立专项财政转移支付机制,不断提高社会保障财政支出效益和社会保障能力,确保社会保障财政的可持续性。

[1]穆怀中.社会保障国际比较[M].2版.北京:中国劳动社会保障出版社,2007.

[2]李珍.社会保障理论[M].2版.北京:中国劳动社会保障出版社,2007.

[3]黄有光.公平、效率与公共政策——扩大公共支出势在必行[M].北京:中国社会科学出版社,2003.

[4]陈正光,贺巧知.社会保障支出统计存在的问题、原因及途经研究[J].江西财经大学学报,2009(5).

[5]黄书亭,周宗顺.中国政府与地方政府在社会保障中的职责划分[J].经济体制改革,2004(3).

[6]张车伟,张士斌.农村社会保障制度建设及其制度障碍[J].湖南社会经济,2010(1).