小学英语单元整体有效设计的实践与研究

2014-04-16周秀敏

周秀敏

摘 要:单元整体设计是先自上而下,之后自下而上的设计与教学过程,是目标再构、内容再构和过程再构的有机整合,是以实现学生语用能力为最终目的的教学模式。单元整体设计更注重一个单元内课时之间一脉相承,一以贯之的教学关系,既强调一课时内层层递进,由易到难,更注重课时与课时之间循序渐进,由浅入深。单元整体设计是小学英语课堂有效教学的又一次提升。

关键词:小学英语;单元整体设计;目标再构;内容再构;过程再构

上海市教研员、英语特级教师朱浦老师早在2008年就提出了文本再构的理念,到如今历经了单元整體设计和单课的有效实施等不同阶段。几年的研究与实践,践行的是文本语言、文本内容和文本情境的融合,通过句、文、境来实现学生的语言运用能力。

可以说,从“文本再构”到“单元整体设计”,从“单元整体设计”到“基于单元思考的单课有效实施”,小学英语教师的教学理念、教学方法、教学形式都在发生着深刻的变化,即从一个单课时的教学“繁荣”逐步向一个单元整体设计转变;从只求一课时的精彩向单元整体循序渐进转变;从“占山为王”到“步步为营”转变。那么,何谓单元整体教学设计呢?单元整体教学设计就是教师根据所教授的内容并遵循语言学习和发展的规律,按照一定的教学目的和要求,针对具体的教学对象和教材,对单元教学的整个程序、具体环节、总体结构及其有关层面所作出的预期的行之有效的策划。从“文本再构”到“单元整体设计”,是小学英语教学在研究课堂有效过程中的又一个阶梯式提高。

建构主义理论认为,客观世界是现实存在的,而学习者在以往的学习、生活和实践活动中已逐步形成自己对客观事物的看

法,并具备了可利用已有经验探究新知识的能力,即每个人对于客观世界的理解是赋予了个人特质的。因而,学习是知识经验的相互作用,并在他人协助下,形成自己的信息加工过程,从而丰富、充实和改造原有的知识经验,建构自己的意义学习。换言之,在单元整体设计中,每一个单元中前一课时中学生掌握的词汇、句型,或是学生习惯性的学习方式都是学习者在以往的学习中逐步形成的看法和探究新知识的能力,这些看法或能力都会影响学习者在之后的信息加工过程。当学习者无法借鉴以往的学习看法或能力时,学习者对于后续学习信息处理的能力会大大降低,学习效果低下;反之,当学习者能够借鉴以往的学习经验,用于新知识的学习过程,则会使学习效果大大提升。

一、单元整体设计的作用

1.由上至下,教学目标更清晰

单元整体设计中以单元需达成的总目标,化解为分课时需达成的分课时目标。让教师对每一课时需达成的教学能力的程度有清晰而明确的理解。

2.由少积多,语言表达更完整

单元整体设计中不要求学生在一课时内完成相当篇幅的语言输入,而是在几个课时的学习过程中,逐步完善对某课时主题相关语言内容的组织后,形成整成的语言输入文本。让学生的语言表达更系统、更完整。

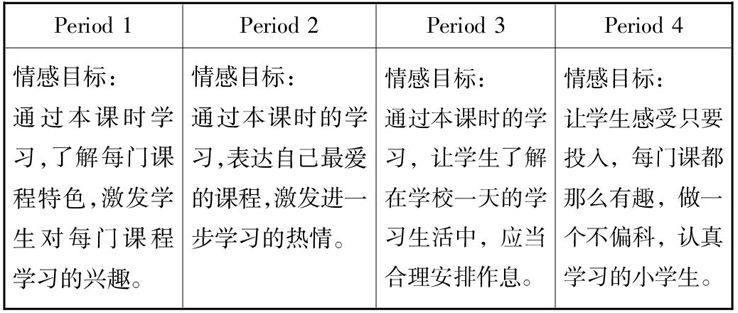

3.由浅入深,情感文化更真实

单元整体设计对单元的情感目标十分注重,特别强调分课时的情感目标应为达成总目标而服务。对情感的体验,对文化的感受渗透在分课时中,逐步提炼,进而升华。

二、在小学英语课堂内,具体的单元整体设计的步骤与方法

1.教材研读

实施单元整体设计,对教材本身的研读必不可少。翻阅教材,熟悉各版块的教学内容;翻阅书本“黄页”,明确单元学习任务;提炼归纳单元主题、单元核心词汇、句型以及本单元基于教材内容和单元学习任务,要求学生掌握的能力。

2.目标再构

(1)梳理教材,寻线索

①了解版块功能

对教材的研读是基础。完整地浏览每个版块的学习内容,抽出其中的核心内容和教师想要说清楚的教学点,了解各版块的功能。

②搜寻教学情境

浏览教材,搜寻教材中涉及主题的情境。初步形成以学校为大环境的教学情境。

(2)抽丝剥茧,定线索

在了解各版块内容及确定教学大情境后,罗列自己已梳理的教学点,对比教材“黄页”,逐条理清。在此过程中,需完成:

①定目标,定情感

目标撰写时应仔细阅读教参上或课程标准中对学生的要求。单元总目标中,需注意情感目标不是某一课时的情感目标,它是各分课时情感的有机结合。

例1:

②定课时,定线索

依据新授与巩固,将教材内教学版块有机整合,形成4课时教学内容。

例2:

课时划分并不唯一,亦可根据教学内容做不同组合。但教师需知面对教材众多版块和内容,抽丝剥茧方能帮助教师明确核心教学内容,对整个单元要达成的目标了然于胸,定下教学线索。

(3)循序渐进,化线索

化,化解。顾名思义,即将单元总目标,依据教师的教学线索,化解为四课时的目标,融化后的分课时目标,应做到:

①你中有我,我中有你”

第一课时中表述为“初步学习课程名词,能正确发音,了解含义。”着重“初步”二字;第二、第三课时仍然有核心词汇学习的过程,但是表述却不一样,着重“巩固”二字;而第三课时希望学生在之前两课时的学习后,运用自己所学的核心词汇来表达自己的观点。三课时关于词汇学习不孤立,彼此有牵连,故曰“你中有我,我中有你”。

②“我中有你,我中更有他”

第二课时(见例3)中要求学生“运用所学句型说说My favourite subject并简单阐述理由。”这里“运用所学句型”即指在第一课时中“用科目的特点来介绍自己最喜欢课程(I like...best.)”。正是有了第一课时的输入,才有了第二课时学生的输出。而第二课时学生说“My favourite subject”又为第三课时“Jacks favourite timetable”服务。不少学生往往因为自己最喜欢的课在某一天而特别喜欢这一天的课表。

③以文、应景、融情

在此过程中理清分课时的学习,能力目标,往往很容易。做到文本语言、文本内容和文本情感的“三维一体”,即以文、应景、融情。那么单元整体设计亦可说成功一大半。

第一课时(见例3)目标中,从词汇到介绍课程激发学生对课程学习的兴趣。围绕核心词汇,从句,到文,到情,做到一脉相承,三维一体。

化线索的过程,是一个仔细推敲各课时教学目标的过程。除了上述三个方面的要求以外,教师要始终关注分课时最终指向的单元总目标。因分课时目标的实现即单元总目标。

3.内容再构

基于目标再构,进而完成教学内容的再构。教学内容的再构取决于教学内容和教师完成的教学目标时产生语篇内容的整合。

再构语篇的过程,是一个结合语法、语境,构建语量的过程;是为如何让语篇锻炼学生语量为目的思考的过程;是教师始终基于目标,创设文本的过程。在此过程中,应始终以达成分课时目标,语量为语用服务为宗旨。

基于目标,再构语篇关注以下4个方面:

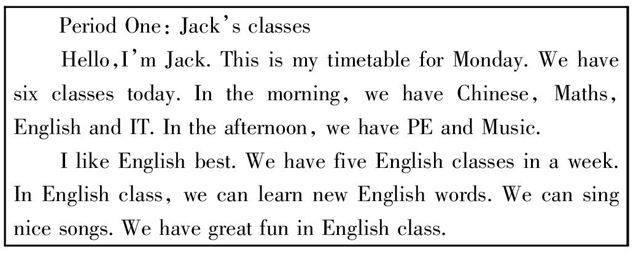

(1)语篇层层推进,由少到多

语篇的推进,具体表现在语量叠加以及话题的承上启下。语量包括词汇和句型结构,随着课时的推进,学生语量逐步增加。话题(例4)从Jacks class,Jack favourite subject,Jacks favourite timetable到Jacks Art class,每个话题间紧密联系,中间话题都有承上启下,过渡衔接作用。

(2)语言逐步输出,由易到难

语言输出从词到句,从句到段,逐步递增,体现由易到难。对学生掌握的能力亦是从初步到巩固,从巩固到运用,体现由易到难。

(3)情感有序升华,从无到有

从激发学生情感,到培养学习热情;从培养学习热情,到养成张弛有度;从张弛有度,到博采众长,让学生的情感从无到有,从有继而升华。

(4)语用渐渐达成,从有到优

在语量、语境、语法、语音的共同作用下,语用能力渐渐达成。让学生从有初步的语言运用能力,既然达成优秀的语用能力。

例4:5BM2U3 School subjects四课时语篇:

4.过程再构

(1)分层设计,操练核心

在语篇的教学过程中,不同片段之间应当各有侧重教学重难点,体现层层递进。教学过程始终围绕核心版块,对核心板块的教学过程应当为后续课时的学习有相应的学习经验的积累,给予學生以一定的借鉴。

以例4 Period 2为例:

Part I主要操练wh-提问:What classes do we have today?让学生了解在想知道一天课程安排的信息时,可运用该句型提问同学,

或是运用“to have”句型回答同学的提问。学习难度一星。

Part II围绕模块主题(My favourite things)说说“My favourite subject”并简单阐述原因。这里结合第一课时“用科目的特色来介绍自己最喜欢的课程(I like...best.)”的5句话语段,将I like...best,转换为My favourite subject is的句型。渗透like...best=favourite的含义,用because连接喜欢的课程和理由,让第二课时的语言表达承接第一课时。句型有单数,也有复数,学生可根据自己的学习水平选择核心句型的难易程度。如果以星级来划分学习的难度,那么本段的学习内容可划为二星。

Part III的内容为“Its time for...”的教学环节。作三星的学习内容。

语篇中根据“说说My favourite subject并简单阐述理由”教学目标而增编的内容。增加学生语言输出量,丰富自己对于最喜爱课程的表达,同时,也使得第一、第二两课时的教学承接自然而流畅。而通过三段式分层设计,将本课时核心内容分解操练。

(2)联系实际,达成语用

教学过程越接近后续课时,则越向学生的生活经验靠近,一

为语言是生活的语言,没有脱离生活需要的语言,结合生活实际,让学生使用语言;二为体验更真实的情感,更丰富的文化,让学生能够借助日常生活经验再次反射回学习的新知,巩固新知。

以例4 Period 3 为例:

语篇Topic为“Jacks favourite timetable”,以教材内容为基础,增加了其他几个时间,Jack有哪些课程的语言。语篇情景贴合学生实际生活,因此,在本课时中设计学习任务,让学生联系实际,说说“My favourite timetable”。

以语篇中“Hello,this is my timetable for Tuesday. Its my favourite timetable. I have six classes. In the morning,I have four classes. They are English,Chinese,Maths and Music. In the afternoon,I have Art and PE. From 13:00 to 13:35,I have an Art class. Art is my favourite subject,because I like painting.”这些语句为蓝本,完成描述My favourite timetable的任务。

在完成任务的过程中,不仅需要运用前两课时所学的课程类名词,同时表述喜爱和理由等句型亦在其中。本段语篇为学生提供真实情景,实现学生“用语言”可能,让学生表达自己的真实情感。

(3)阅读延伸,落实“双基”

小学高年段的课堂教学的尾声,通常由“Look and read”这样的阅读版块奏响。在阅读版块中,有时文章紧密结合主题,但也有关联程度较小的文章。因其功能着重阅读,所以对于阅读版块的教学过程,教师更应把握好落实“双基”,不要盲目提高阅读版块对于学生的要求。

以例4第四课时“Read a story”为例,以教材中story为基础,将原本教材中Peter替换成主线人物Jack。故事主线:Jack对Art class从一开始不喜欢,到Danny帮助Jack发现美术课的乐趣,从而Jack喜欢上Art class。在学习story的过程中,学生运用本单元的核心词汇,结合听、说、读、写,逐步将文本大部分语言转化为描述性语言,最终呈现完整语篇。在学习过程中,通过开展实施对文章的理解、朗读、精读、转换等各种教学手段,落实“双基”。

三、实施后的教学体会

1.学的感受

通过课后与学生的交流,学生能够明显感受到两种形式教学的不同。林×说:“以前的课是一节一节分开的,这次的课像是一个完整的故事,一点一点在学。”刘××说:“以前的课印象最深的是

课堂对话练习,现在感觉从头到尾都能够说一点,但是有点说

不好。”

2.教的体会

在实施单元整体设计之前,对于课文的整体把握较之以往难度提升不少。以往只注重对一个课时的设计,不必“瞻前顾后”,如今对于学生掌握的已有知识,以及前一课时与后一课时之间的承上启下的衔接教学,都成为设计中必须权衡和揣摩的因素。

实施单元整体的课堂中,对上一课时的一些回顾是以往课堂中不可能出现的,但却是十分合理的一道教学风景线,它是对上一课时最好的复习,是唤醒旧知,语言累积的有效途径。单元整体设计的课堂中,上下两课时的衔接自然,复习后自然过渡到本节课新知,让学生学习的过程流畅自然。以往片段式的教学方式,容易切断学生对上一课时的联系,从而便于学生进入新一课时的学习,导致语言学习过程片段化,不利于语言量的积累。

课后,感觉学生对于整个单元的线索十分清晰,更容易复述情景的大致内容,而在复述过程中,整個单元的核心句型和核心词汇都能间或使用。但是在书面的反馈中发现,离开教学时创设的情景之后,核心句型和词汇似乎就像浮萍,学生对于句型和词汇的语法知识掌握不牢固,无法达到运用的目的,即有会说,但不会用的情况。

单元整体设计给予老师一种全新的教学模式,它让我们看到了以往教学设计的意图所在,无论是拓展词汇,还是再构文本、情境创设,还是如今的单元整体设计,其根本都在于提高英语课堂教学的有效性,重视培养英语作为一门语言的沟通交流能力。而单元整体设计让英语教师逐渐独立,不会拿着书本教死书,死教书;让英语教师更灵活,更能够根据自己学生的学习程度,在把握核心和拓展之间找到适合的平衡点;让英语教师更智慧,让学生逐步具备英语化的思维、语言能力和文化情感。

参考文献:

朱浦.教学理论探究[M].上海教育出版社,2008-06.

(作者单位 浦东新区世博家园实验小学)

编辑 薛直艳