土北京

2014-04-15草长鹰飞

草长鹰飞

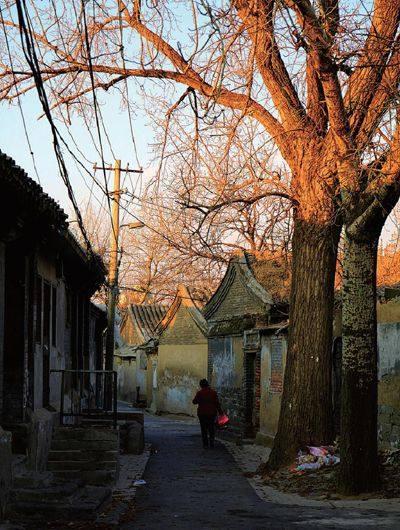

冬春的北京多风。冬天的风刮起来没日没夜。风从西北来,逾过房顶殿脊穿街过巷,灰土漫天。小沙粒专往行人脸上抽,电线呜呜作响,铁制的空罐头盒贴街墙根儿撞荡着停不住脚儿,杨树倔强着身躯冲风去的方向往回拽枝子,铺面的招幌不知拧了几十个转儿。

风静澄明,太阳升起来,一切复于安静。包子摊揭屉的热气慢慢飘荡在匆忙行走的路人之侧,窗棂角积满了极细的褐黄的土面儿。包子的香气与土面的燥净犹如一注热水冲入早晨,令干冷中蜷缩身子的人们心生一丝暖意——一丝想舒展身子的愿望。主妇们抹拭桌椅窗台,抹拭一切手可以伸到的地方。手伸不到的地方,也歪着头噗噗吹上几口,把那些土面儿赶出来。

炉台上焦黄的馒头片儿,水仙花的藏蓝盂边儿,全家福的赭褐方框儿又都呈现出本来面目。

北京的土实在是大,无风三尺土;北京的土实在是不起眼儿,太常见了,常见到坐卧起居无处不在。一个无处不在的事物,处久了,好,便隐在日常的后面,只有不好的时候,才会令人注意。这种注意极短暂,布掸子抽打裤脚儿一般,抽打也就抽打,掸子挂门框小钉子上。没待脚面上飞起来的土落定,人就进了屋,独留那些拍溅的街土悬浮石阶之上寂寂尘落。

元大都的城墙是夯土筑成的,就地取土,城墙外自然形成了深沟,水流进沟中成了护城河。雨水淋蚀土城墙,塌陷总有,人们用编好的苇子覆盖——给城墙披蓑衣——想想也能感受到那种滑稽中的壮观。

为土城墙加砌城砖是明洪武年间的事情。内城东西两侧利用元大都的土城墙为墙心,内侧砌一层,墙外侧两层——靠里贴土砌小砖,小砖外面再砌大砖。内城的北城墙是洪武年间另修的,中心还是夯土。内城的南城墙修于永乐年间,向外一侧一小一大两层砖,向内一侧独砌一道大城砖。土是北京的土,砖烧自山东临清、聊城,河南安阳等临近运河有优质黏土的地界。1924年,一个瑞典人在遥远的巴黎对北京的城墙做过一番抒情性的描述:“内城城垣宏伟壮观,初看起来,它们也许不像宫殿、寺庙和店铺、牌楼那样赏心悦目。当你渐渐熟悉这座城市以后,就会觉得这些城墙是最动人心魄的古迹——幅员辽阔,沉稳雄健,有一种高屋建瓴、睥睨四邻的气派!”

那个瑞典人叫奥斯瓦尔德·喜仁龙,那本书的名字叫《北京的城墙和城门》,首发仅800本。那一年,巴黎正开奥运会,女人被允许参加正式比赛。希特勒在监狱服刑,列宁死了,溥仪被逐出宫,黄埔军校刚成立。

北京有两座有名的山,一座叫景山,吊死过皇上,那座山是土堆的。一座叫万寿山,被外国人烧掠过,基本上也是土堆的。前一座山的起伏见证了一个封闭的大陆内部民族之间的杀伐兴替;后一座山的高低昭显了这块封闭大陆如何被工业文明的刺刀挑开豁口。

被土护佑的城里的人们离不开土,王孙们府邸的金碧辉煌源自泥土,哪一块砖不是取自土地?哪一片瓦不是来自郊野?琉璃的又怎么样?百姓寒舍的遮风避雨源自泥土,齐不齐一把泥,拳头大小的砖头都能垒成一个院子,棋盘心房顶,四周用瓦,中间就是灰土,抹墙苫背少不得一层滑秸泥。

被土滋养的城外的人们离不开泥土。一亩园十亩田——这是从收入上说的——一亩种菜园子地的收入抵得上十亩种粮大田的收入。城墙并不是城市与乡村的完全界限,园子地分布在城墙里外,城之内城墙左近偏荒的地方都有辛勤的菜把式侍弄着郁郁的青菜。一种辐射,城内有园城外也有——离城越远,园子越多,直到连成片——鲜绿浅绿的菜畦铺向远方,远方是澄黄的谷子金黄的麦浪。

北京人管本地打下来的粮食称为伏地谷麦,改成“福”多好!

北京土壤的肥力是以大城为中心递减的,城墙为界,越靠近城墙越肥沃,离城越远土地越贫瘠。人一出生,胞衣埋进土里;人一死亡,自己埋进土里。入土为安,与其说是生人对于逝者应尽的义务和责任,不如说人只有把自己深埋进土里才能得到永生的安静。从生到死,是一个逐渐入土的过程。怨不得人们言及年岁自嘲时候,总爱把土埋到身体何处做比。

生死如此,病了亦如此。黄土可以入药,灶下土有一个好听的名字叫伏龙肝,亦可入药。

北京城旧时多炕,炕坯多为土制。黄土中掺入滑秸——麦秸沤制柔软之后的粉碎物——加水和泥,反复摔打上劲儿,填入一见方的半拃高木框内抹光,脱框俟干后坯成。这炕坯一用很多年,吸收了烧炕烟火的氮化物经氧化后形成了硝酸盐,年陈月久的炕坯成了一种速效的化肥。所以炕坯土与城市河渠中挖出的河泥,还有街边混了牛马粪的街边土一样,成为农人揽青的绝好用物。

北京中山公园建于明代的社稷坛中有五色土,铺垫着五种颜色的土壤:东青、南红、西白、北黑、中央黄。《北京晚报》有一个固定栏目的名称得之于此。北京北面有皇帝为祭地特意建造的地坛。

北京有靠泥塑养家的艺人。那么多寺庙中供祀的神佛多为泥制,捏泥人售卖的艺人在泥人后冠之以姓氏,称之为泥人张、泥人常。用泥堆制佛像的艺人京畿统以掇泥儿匠呼之。

北京城,以土命名的地界极多——土城、土桥、沙土山街、沙土园、土儿胡同、净土胡同、泥湾、沙子口……

七八岁淘气的时候,城外玩儿。学大人用镰刀割麦子,一下割到中指。不敢说,强忍着疼抓了一把黄土揞在血流如注见了骨头的手指上,攥着哆嗦了有一个时辰,没上药居然好了,留下一个大疤。

土不欺人。江湖黑话管鞋叫踢土儿;俗语言饭饱恣意说:吃了个泰山不下土;农人言及自身职业嘲曰:土里刨食儿;老实人被逼急,京语谓之:泥人还有个土性儿。哪儿的黄土不埋人,说的是不固守;故土难离,暗含着熟悉、了解、亲热与不舍。

北京人喜欢自称土著,这是一个新词儿。北京最有名的泥偶称之为兔儿爷,这是一个老玩具。江宁夏仁虎老先生《旧京秋词》咏之:银枪金甲巧安排,扑朔迷离总费猜,泥塑纸糊儿戏物,西风抬举上高台。诗后自注:“中秋儿童玩具曰兔儿爷,其雌者曰兔儿奶奶,识者所嗤,然愚民或高供以祈福焉。”

土地上撂跤是北京不喜静的男人们非常喜欢的一种运动方式,喜静的男人们则搜敛些好土种上几盆花儿——冬日搬进屋子与人同居,春日搬出看新生命觅光抽芽以自娱!

北京人爱养秋虫,蛐蛐儿罐底要夯一层薄土,揣怀里的蝈蝈葫芦亦如此。一只活虫,还有那么一小点儿土在离心最近的地方揣着,令人无比踏实。

(编辑·麻 雯)

mawen214@163.com