基于提升医学生计算机应用能力与信息素养的课程体系构建研究

2014-04-09钮靖,郭琼

钮 靖,郭 琼

(南阳医学高等专科学校,河南 南阳 473000)

基于提升医学生计算机应用能力与信息素养的课程体系构建研究

钮 靖,郭 琼

(南阳医学高等专科学校,河南 南阳 473000)

随着卫生信息化的发展,医学院校的计算机公共课教学已不能满足卫生信息化建设对人才的需求。依据当前医学院校计算机教学现状,更新计算机课程教学内容,构建提升医学生计算机应用能力与信息素养的课程体系,促进学生将计算机应用能力和医学专业技术相融合,提升学生的专业信息素养。

医学生;计算机应用能力;信息素养;课程体系

在信息时代,计算机应用能力已成为人们适应信息化社会的一种基本技能。医学和生命科学的不断发展,深刻地影响与改变着传统医药科学,使得医药工作者和医学院校师生面临着知识更新的机遇和挑战[1]。当前,我国卫生信息化建设面临着医药工作者和医学院校学生的信息技术知识结构不合理、操作技能不全面、信息素养不够高的问题。这些问题如果不能及时解决,将成为制约当前卫生信息化建设快速发展的瓶颈。因此,顺应医学科学与信息技术融合发展的趋势,构建提升医学生计算机应用能力与信息素养的课程体系,使医学生具备疾病防治、医学研究所必需的信息素养,已成为高等医药教育教学改革的重大课题。

1 医学院校计算机公共课教学现状

1.1 学生计算机基础知识参差不齐

作为高中信息技术课程的后续课程,高校的计算机基础教学不再是零起点,对培养学生计算机应用能力提出了更高的要求。但同时我们也应该看到,由于生源地不同,各地中小学对信息技术重视程度不同,信息技术课程的普及和教育手段发展不平衡,学生的计算机基础相差很大。如何使计算机课程教学内容兼顾不同层次学生的需求成为计算机公共课教学中的难点之一。

1.2 教材和教学内容单一,医学特色不明显

当前,绝大多数医学院校使用的计算机基础课程教材和非医学院校相同,这就脱离了计算机教育的实用性,因为医学院校的毕业生将来大多数是要走上医药相关岗位的[2]。当前卫生信息化建设突飞猛进,医学院校计算机课程体系要适应卫生信息化建设的需要,使医学生适应未来工作的需求。

1.3 信息素养教育内容缺失

信息素养教育作为高校素质教育的重要组成部分,主要培养学生利用信息工具获取、处理、生成、评价信息的能力。当前大部分医学院校由于学时原因没有设置信息素养教育课程,但从社会和时代的要求来看,开展医学生信息素养教育,培养其终身学习态度和自我获取、自我更新专业知识与专业技能的能力,符合社会对教育的需求,也符合高等医学教育的培养目标。因此,急需运用课程综合理论,深入调查研究卫生信息行业,结合我校实际,将医学生计算机应用能力和信息素养教育相融合,构建新的课程体系。

2 构建提升医学生计算机应用能力与信息素养课程体系的原则

2.1 系统性与灵活性兼顾原则

课程体系构建并不是课程的简单组合,而是以人才培养方案的要求、学生个性发展的需求为依据,将分散的课程教学内容系统地串联在一起,构成一个科学的整体[3]。课程体系必须具有系统性,既要有占主体地位的核心内容,也要有占相当比重的辅助课程、培训、实践等内容,这样才能保证医学生的计算机应用能力和信息素养得到全方位提升。同时,在保证系统性的前提下,课程体系应具有高度的灵活性,也就是说课程教学内容、手段可以根据具体教学目标和学生特征进行调整。

2.2 开放性与稳定性相结合原则

由于医学院校各个专业毕业生就业岗位不同,其工作中对信息技术的应用情况不尽相同,各具特点,这就要求医学生计算机应用能力与信息素养课程具有开放性的特点,不断引入信息技术在行业实际应用的案例作为教学内容。同时计算机基础作为高校的一门必修公共课,它的核心教学内容应当是稳定的,这样才能构建学生合理的IT知识结构。

2.3 “工学结合、校院一体”原则

“校院一体”是医学高职高专院校根据教高[2006]16号文件《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》中的“大力推行工学结合,突出实践能力培养,改革人才培养模式”要求,结合医学高职高专院校实际而提出来的人才培养模式。作为医学高职高专的计算机教学,要积极探索与附属医院相结合,以为医院培养掌握现代信息技术的医疗专业人才为出发点,最终达到课程教学目标与医学技术发展相结合,教学内容与医院工作岗位知识、技能、素养相符合的目的。

3 提升医学生计算机应用能力与信息素养课程体系的构建

3.1 课程模块的确立

根据以上课程体系的构建原则和教育部“高等学校非计算机专业计算机教学指导委员会”的要求,结合医学院校各专业的实际,将医学院校的计算机应用能力和信息素养课程分为4个模块,分别是计算机基础、常用软件、网络应用与安全、卫生信息技术,同时将信息素养教育渗透到这4个模块中。

3.2 计算机基础模块

计算机基础模块主要包括计算机硬件、计算机软件、操作系统应用3部分内容。计算机硬件主要教学内容为:计算机的类型,计算机处理信息的方式以及个人计算机与其他计算机系统和设备配合使用的方式;计算机硬件组件的功能;影响个人和企业做出有关如何购买计算机设备的决定的因素;如何维护计算机设备以及解决有关计算机硬件的常见问题。计算机软件主要教学内容为:软件和硬件是如何协作来执行任务的,软件是如何开发和升级的;软件的各种类型、有关软件类别的一般概念以及各类软件最适合与不适合完成的任务。操作系统应用主要教学内容为:操作系统的概念、原理以及解决操作系统常见问题的方法;操作和控制Windows桌面、文件及磁盘;如何更改系统设置、安装和删除软件。在计算机软件部分可增加有关软件知识产权法的教学内容,提高学生知识产权保护意识。

3.3 常用软件模块

常用软件模块主要包括常用程序、文字处理、电子表格、演示文稿4部分内容(见表1)。

表1 常用软件模块课程内容

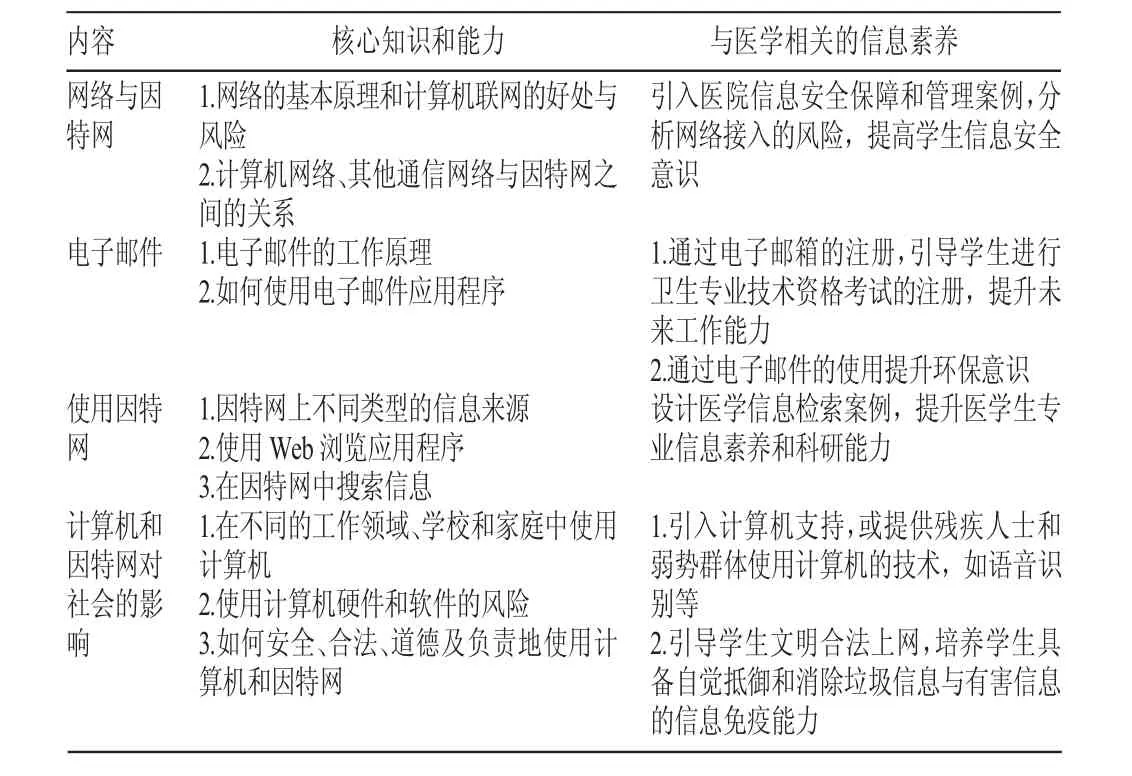

3.4 网络应用与安全模块网络应用与安全模块主要包括网络与因特网、电子邮件、使用因特网、计算机和因特网对社会的影响4个模块(见表2)。

3.5 卫生信息技术模块卫生信息技术模块教学内容采用“1+X”模式(见图1)。“1”是卫生信息学基本理论,“X”是基于不同专业岗位工作任务设置不同实践教学内容。

表2 网络应用与安全模块课程内容

图1 卫生信息技术模块“1+X”模式

4 构建科学合理的课程学习评价体系

为了能够比较客观地反映学生真实的计算机应用能力,调动学生学习的积极性和主动性,提升学生的信息素养,我们改变了现有的单纯以期末理论考试为主的考核评价体系,逐步把学生的参与情况、自学能力、创新思维能力等纳入学习评价体系。

各模块内容学习完毕进行阶段测试,内容具有模块性及综合性,测试成绩计入课程学习“阶段成绩”;教师对大型综合性作业作出评价,并计入课程学习“阶段成绩”。课程学习结束后进行期末考试,内容强调综合性、实用性,增加上机实训环节,考试成绩计入总成绩。

鼓励学生参加各类技能竞赛和考取国际国内资格证书。本课程前3个模块的内容涵盖微软办公软件、全球认证IC3标准的核心知识和能力,同时也参考了全国大学生计算机应用能力和信息素养大赛的竞赛大纲,通过以赛促学,提升学生运用信息技术分析、解决问题的能力。本课程的第4个模块参考了全国医学信息技术考试(MILC)课程标准,学生通过本课程的学习可以考取医疗信息化办公高级应用师,达到以考促学的目的,同时获得双证书,也利于就业。

信息技术在公共卫生管理和医疗服务领域得到广泛应用,这就要求医学院校的计算机教育工作者要深入一线学习、调研,着眼于学生工作岗位需求和未来发展,设计科学合理的教学案例,构建具有医学特色的计算机应用能力与信息素养课程体系,促进学生计算机应用能力与专业技术的融合,提升学生的专业信息素养。

[1]钮靖,郭琼.医学计算机“校院一体”课堂教学模式探讨[J].福建电脑,2009(11):194.

[2]印志鸿.医学院校计算机公共基础课程教学改革探讨[J].时代教育,2009(10):110-116.

[3]伍利,陈春林,刘娟.医学生信息素养教育课程体系的研究[J].西北医学,2007(12):1020-1021.

G423.04

A

1671-1246(2014)01-0141-03

河南省教育科学研究“十二五”规划课题一般项目“多维一体的医学计算机与信息素养课程体系构建研究”([2012]-JKGHAD-0299)