特殊动产“交付优先于登记”规则的再思考

——兼评《物权法》24条与《买卖合同司法解释》第10条

2014-04-07李霞张振亚

李霞,张振亚

(山东大学法学院,山东济南250100)

·立法建议·

特殊动产“交付优先于登记”规则的再思考

——兼评《物权法》24条与《买卖合同司法解释》第10条

李霞,张振亚

(山东大学法学院,山东济南250100)

《买卖合同司法解释》第10条一方面肯定均未交付时登记可先于一般债权人取得特殊动产的所有权,一方面又规定交付优先于登记取得物之所有权。交付产生的物权变动公示效力小于登记产生的物权变动公示效力,法律却规定交付的买受人优先于登记的买受人取得所有权,这显然违背了法理。登记的公示效力具有独立性,在一定条件下仅登记不为交付亦可产生物权变动效力且该变动具有对抗效力;登记对抗的实质是对物权变动相对人未为登记时善意第三人可基于善意取得制度优先取得物权的提醒。间接交付不转移物的实际占有的情形下,物权变动的公示效力大大减损。因而,有必要根据交付的形式区分善意取得的具体构成,以达到均衡当事人之间利益的目的。

特殊动产;一物多卖;登记对抗;善意取得

引言

2012年7月1日《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称“买卖合同司法解释”)开始施行,该司法解释第10条确立了特殊动产“一物多卖”情形下,法院最终判决所有权归属的裁判规范①。第10条第2项规定了均未交付时,先登记的买受人有权要求出卖人交付标的物。至此我们需要厘清以下几个问题:1.登记的买受人优先其他仅订立合同的买受人取得所有权的依据何在?2.先登记的买受人在出卖人未交付前,是否已经取得了该物之所有权?若是,则意味着登记后所有权的权利人就已经发生了变更,登记产生了物权变动的效力,先登记的买受人还可以所有权人的身份,基于物权请求权请求非所有权的占有人返还其所有物;若否,则此时物的所有权人仍为出卖人,登记的买受人仅可依据合同,请求出卖人交付标的物、转移物的占有并依此取得所有权。显然,前者并非最高人民法院的主张②;后者仍需回应第一个问题。

该条第4项规定交付未登记优先于登记未交付的买受人取得所有权,从文义解释的角度来看该条有两种理解:1.第4项规定的是第一买受人先交付未登记,后手的买受人登记。也就是不同的买受人分别与出卖人先为交付后为登记。2.不区分交付登记的先后顺序。既可以是出卖人与前手买受人先为交付,与后手买受人为登记;也可以是与前手的买受人先为登记,与后手买受人为交付。我们认为仅第4项的规定应是第一种理解,但是结合该条第1项的规定我们认为“交付优先登记”取得所有权应是第2种理解。

关于该条中规定的交付形式:此“交付”是仅限于转移物的实际占有的直接交付,还是包括间接交付在内的所有交付形式?我们认为《物权法》25、26、27依次规定了动产的简易交付、指示交付、占有改定,特殊动产的物权变动规定在《物权法》第2章“动产交付”一节,根据体系解释此规定中的“交付”应包含间接交付(司法解释也未明确排除间接交付的适用)。因而特殊动产物权变动的“交付”既可是直接交付又可是间接交付。据此我们需要解释与出卖人为间接交付的买受人,特别是在出卖人与第一买受人以占有改定(未实际转移物的占有)的形式为交付时,相对“为登记的买受人”的所有权取得法律源何对“为交付的买受人”优先保护?

我们发现以下悖论:最高院一方面严格恪守《物权法》23条、24条,登记不产生物权变动效力,交付产生物权变动的效力,但未登记不产生对抗效力;另一方面创设了出卖人“一物多卖”多个债权人并存时,登记的买受人可以优先一般债权人取得所有权的规则。即在出卖人“一物一卖”仅有登记买受人一个债权人时,买受人无法取得物的所有权,但可依据合同请求出卖人交付标的物;在出卖人“一物多卖”存在多个债权人时,登记的买受人可优先其他一般买受人,依据合同请求出卖人交付标的物。该规定明显违背了债权的平等性。最高人民法院采纳此种规则目的在于维护诚实信用原则③。这种应对司法实践困境的裁判规则只考虑了出卖人违反诚实信用,为了制裁出卖人的不诚信行为否定了出卖人自主决定的选择权,然而这同时是对买受人取得物权可能的剥夺。价格是供求关系的反映,对同一物品出价最高者往往是最需要该物的人,也是最能利用该物的人,由他来获得该物意味着实现了资源的优化配置[1]。因而回归债权的平等性,采用违约责任惩罚和预防不诚信行为才是民法理论体系的应有之义。

《买卖合同司法解释》第10条第4项规定交付未登记优先于登记未交付的买受人取得所有权,采纳此规则的逻辑推理如下,最高院认为《物权法》23条和24条应如下理解,交付产生物权变动的效力,登记不产生物权变动的效力,登记产生对抗效力且该对抗效力只能在交付后产生,若只登记未交付则既不产生物权变动又不产生对抗效力④。其理由为:1.契合《物权法》立法机关关于该条文的文义解释:特殊动产是动产,因而采用交付作为物权生效的标志;特殊动产具有不动产的属性,因而以登记为公示方法,采用交付后不登记不具有对抗效力的规则,且登记的对抗效力必须以交付产生物权变动效力为前提。2.符合《物权法》章节的体系解释,特殊动产作为动产应以交付为物权生效要件。3.与特殊动产质权交付和抵押权合同生效物权设立相呼应。4.登记之所以不可产生物权变动的效力,源于登记难以时时、事事地表征真实的物权关系——登记所昭示的物权关系和真实的物权关系有时并不一致⑤。该规定虽立足“一物多卖”现实困境解决机制的建立,但这种拘泥于现行立法规定的理论推理,未就《物权法》以交付作为特殊动产物权变动标志、登记产生对抗效力的理论基础做深层次的探讨,理论上似乎很难自圆其说⑥。因而,我们首先应从《物权法》规定交付发生物权变动、登记产生对抗效力的理论基础着手,明确特殊动产物权权属争议的解决机制。

一、交付作为物权变动标志、登记产生对抗效力的理论剖析

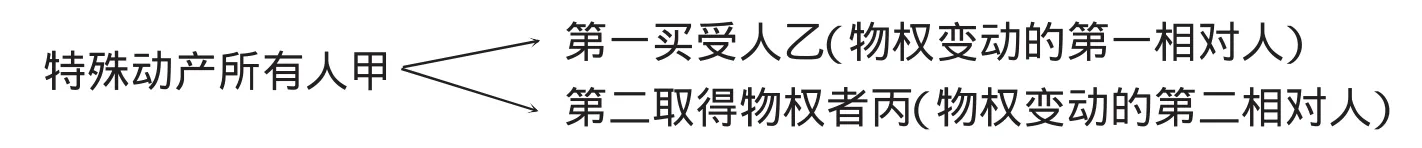

物权法第23条规定了动产物权以交付作为物权变动的标志,第24条规定了特殊动产的登记对抗主义。关于两条款的关系不同学者有不同看法:1.有学者主张24条是23条的特殊规定。23条实则规定了动产物权变动的标志—交付,24条是在23条的基础上,进一步规定了特殊动产交付发生物权转移,登记产生对抗效力⑦。2.有学者主张24条是对23条的例外规定。特殊动产的物权变动不必遵循23条的动产物权变动的一般规定。特殊动产物权的变动,在作为债权合意的合同生效时即发生[2]。第二种观点显然是站不住脚的:首先,从体系解释的角度上,特殊动产的物权变动规定在《物权法》第二章“动产交付”一节,显然是把特殊动产规定在动产物权变动之中作为特殊的动产物权变动,适用交付发生物权变动的一般规定[3]。其次,《物权法》有关合同生效即发生物权变动效力的规定都直接予以说明,如第129、158、188、189条。因而特殊动产的物权变动必须以有效的合同加交付的行为为前提[4]。文章围绕以下模型展开讨论,出卖人甲作为特殊动产的原所有人首先与第一买受人乙成立了买卖该特殊动产的有效合同,甲将该特殊动产交付给了乙但未办理过户登记手续。之后,甲又与善意第三人丙订立合同,合同约定丙取得该特殊动产上相应的物权。

由于间接交付的存在,因而会出现原所有权人同时向多个物权取得者交付的可能。特殊动产之上可设立所有权、用益物权、担保物权,我们依照物权变动第二相对人丙取得的物权与物权变动第一相对人乙取得的所有权的兼容性为标准区,将丙取得的物权分为可共存的物权与不可共存的物权。其中可共存的物权包括用益物权、担保物权,不可共存的物权指所有权。

在第二物权取得者丙取得可共存的物权时,因为乙未登记不得对善意的丙产生对抗效力,因而取得该所有权的乙必须负担设立在其所享有的特殊动产上的可共存物权的不利负担。由于所取得物权的可共存性,似乎避开了丙是基于出卖人甲对该特殊动产的有权处分还是无权处分而取得该物权的问题⑧。

在丙取得不可共存的所有权时,此时出卖人甲对该特殊动产的处分性质就成了不可回避的问题:若其为有权处分就意味着,丙是基于权利人的处分行为而取得所有权,因而此时丙取得该物权仅需有效的合同加甲的交付行为即可。在丙同样未为登记的情况下,此时同一特殊动产之上实际上产生了两个所有权,所有权人乙和丙任何一人先为登记即可取得对抗对方的效力。若其为无权处分就意味着丙只能依据善意取得制度取得所有权,因而此时丙取得该特殊动产所有权必须符合善意取得的构成要件。善意取得制度以牺牲实际权利人的所有权保护为代价,达到保护交易安全的目的,丙依善意取得制度取得的所有权具有优先乙取得所有权的效力。因而,物的所有权只有两种可能:(1)丙构成善意取得,丙为物的所有权人,乙丧失该物的所有权:(2)丙不构成善意取得,乙为物的所有权人。关于对抗登记主义的理解理论上有:善意第三人取得否认权说、知悉该事者有效说、不完全物权变动说、善意取得说、登记相对公信力说。

(一)善意第三人取得否认权说

台湾学者史尚宽主张:特殊动产未登记不得对抗善意第三人,是指交付后产生的物权变动效力,第一买受人取得的所有权具有对世性,对于第三人而言亦产生物权变动的效力,只是善意第三人取得了对其物权变动效力的否认权,善意第三人是否主张该否认权的行使由其决定[5]。依照此观点,甲依据与乙签订的有效的合同将特殊动产交付给乙,此时虽未经登记但乙已经取得了所有权,并且此所有权的对世效力亦可及于丙。但善意第三人丙可通过否认权的积极行使取得该特殊动产的所有权;若丙不积极行使该否认权,则丙不得主张取得所有权。该理论的适用可能会出现,丙行使否认权而取得该特殊动产的所有权,在丙未为登记之前丙的所有权与乙取得的所有权均为不具登记对抗效力的所有权。这种情形的出现显然违背了“一物一权”的基本原理,依然无法解释第二买受人丙是基于出卖人甲的有权处分还是基于其无权处分取得了所有权,善意第三人否认权的来源亦无任何理论依据,相对乙、丙的善意第三人丁亦可能依此理论获得不具对抗效力的所有权,这显然不利于交易秩序的安全。

(二)知悉该事者有效说

主张该学说的学者认为交付未登记的物权变动效力仅及于知悉该事实者,对不知悉该事实的善意第三人不产生物权变动的效力[6]。依照该理论,乙在交付未登记时取得了该所有权,由于丙对此事实不知情,故此物权变动对丙不产生任何效力,在甲与丙交易过程中,甲是有权处分。此学说的实质是将登记对抗理解成“物权变动对善意第三人不产生效力”,对丙而言乙的所有权不存在。此学说实际上将登记对抗等同于未登记对第三人不发生物权变动效力,实际上混淆了无对抗力和无效[7]。该学说违反了所有权绝对性和对世性的基本原理,第一买受人乙取得的所有权却不对善意第三人丙发生效力,乙取得的不具有对世性的所有权是对其本身所取得的所有权性质的否认,该理论无法解释该逻辑矛盾,除非其承认存在不具有对抗性的所有权。

(三)不完全物权变动说

主张该理论的学者建立在以下两种理念之上:(1)物权的变动不是一个特定的时间点而是一个完整的时间段,物权变动是一个过程。对特殊动产而言,该过程的起点是交付,终点是登记[8]。(2)和物权变动的过程相对应,所有权本身就是一系列权能的集合体,从物权变动的起点——交付开始,所有权的部分权能就开始向第一买受人乙转移,直至登记完成,原所有权人甲的所有权之全部权能转移至乙。

在交付未登记的物权变动的中间过程中,买受人乙仅取得了所有权的部分权能,出卖人甲也仅仅转移了其所有权的部分权能仍保留有部分权能[9]。其中甲所保留的部分权能就包括对该特殊动产转让的处分权能,因而第三人丙可基于出卖人甲所保留的有权处分的权能取得该物的所有权,因为该出卖人是有权处分,因而此时第三人仅需交付无须登记即可取得该所有权。该理论实际上否定了登记对抗效力的第三人为善意的构成要件,亦即第三人无论是善意或恶意,第一买受人交付未登记都不得予以对抗,因第三人取得所有权的合法来源是出卖人保有的有权处分权能。

该理论在解释第二物权变动相对人取得所有权以外的可共存的物权(如担保物权中的抵押权)时,能够自圆其说、具有一定的理论意义,但是第二物权变动相对人以取得不可共存的物权——所有权为目的时,产生了极大的理论悖论:(1)该理论明显违背了“一物一权”、“物权的支配性和对世性”原理;(2)出卖人保有的有权处分该特殊动产的权能实际上是对其“一物数卖”不诚信行为的间接肯定;(3)依据该理论出卖人甲、第一买受人乙、第二买受人丙均享有处分该物之权利,因而其再为物权变动依然可发生物权变动效力,导致所有权的归属受到“核裂变”式的链锁式反应的挑战。(4)该理论否定了第三人必须为善意的构成要件,很明显违背了立法原意,同时肯定和鼓励了市场交易中的不诚信第三人。

(四)善意取得说

该理论认为未登记不得对抗善意第三人,此中第三人就是指善意取得制度中的善意第三人⑨,第二买受人只有符合善意取得构成要件,才可基于善意取得制度取得该特殊动产的所有权且该所有权的取得具有优先于第一买受人的效力[10]。该理论建立在登记簿记载的权利具有推定力且绝对保护权利外观信赖基础的理论之上,目的在于定纷止争、保护交易安全。依照该理论,第一买受人乙在交付后即取得了所有权,登记后取得对抗第三人基于善意取得制度取得该物所有权的效力。该对抗效力仅仅是对因乙未为登记,使第三人对登记簿记载的原权利人甲误信为实际权利人,此一种情形所产生的善意取得的排除,并不意味着乙取得了排除一切第三人善意取得情形的效力,如登记簿发生错误(登记机关误将权利人记载成了丁或者乙登记后登记机关工作人员失误致使登记簿上记载的权利人仍为甲,此时若丁和甲再对该特殊动产买卖,善意第三人依旧可以依据善意取得制度取得该物的所有权)。归根结底,善意取得因以交易安全为目的,因而具有绝对保护的效力,任何情形下均可产生优先仅交付未登记产生的物权变动效力,立法者提出“未登记不得对抗的对抗效力”意图提醒买受人积极履行登记,否则即使买受人取得了该物的所有权,但由于登记簿上记载的权利人仍为原权利人,其有遭遇第三人善意取得而优先取得该物所有权的可能。

(五)登记相对公信力说

德国立法上不动产登记簿具有绝对公信力,采取登记设权而非证权效力[11]。真实权利人的权利必须和登记簿记载的权利相一致才有正当性的基础,对不动产登记簿的权利保护是绝对化的保护,第三人可直接基于该权利外观而不必产生信赖即可获得保护。其不需审查第三人主观上是否具有过失的情形,即便是第三人根本没有审查登记簿的权利记载,亦可根据登记簿上的登记从不具有处分权的非真实权利人处取得该物权。显然中国的登记制度不具有绝对公信力,登记相对公信力说认为在登记对抗模式中登记具有推定力和一定的公信力,在此基础上引入了真实权利人具有可归责事由且善意第三人无过失的考量要素[12]。综合考虑真实权利人可归责的程度和善意第三人无过失的程度,最终决定承担不利益的当事人[13]。该理论实际上建立在“善意取得说”的基础之上,只是将实际权利人可归责事由和善意第三人的过失引入善意取得的构成要件中。我国善意取得制度中未规定此两种考量因素,其虽不是我国登记对抗主义的本质含义,但该理论有一定的借鉴意义。

因而,善意取得制度说应是对登记对抗主义本质的正确理解,登记相对公信力说有一定的借鉴意义[14]。登记对抗的实质就是对第三人依照善意取得制度取得物权的提醒,未登记只是为第三人善意取得提供了一种可能的情形。不仅特殊动产的所有权,其抵押权、留置权也可依善意取得制度加以解释:第一买受人甲在交付未登记时已经取得了该物的所有权,此时登记簿上虽记载原权利人为权利人,但因其与事实不符,该权利的推定力可予以推翻。原权利人在进行第二次物权处分时,其为无权处分,善意第三人是基于法律直接规定的善意取得制度而取得的该物权。

我们认为物权以公示为原则,物权的变动必须以公示为前提,物权的公示方法有交付和登记两种[15]。关于物权公示的效力各国立法例也有两种:(1)公示生效主义;(2)公示对抗主义[16]。我国原则上采公示生效主义,如一般意义上的动产和不动产的交付、登记生效主义,但也有规定对抗主义的例外情形,如特殊动产的抵押权、地役权等[17]。

就特殊动产的物权变动而言,《物权法》第24条原则上以交付的公示方法作为其公示生效主义,以登记的公示方法作为其登记对抗主义[18]。交付之所以作为动产物权变动的标志,源于“占有推定为所有”的推定力⑩;然而占有人往往并非真实的权利人,和登记相比占有推定力所表征权利与真实权利不一致的可能性更大,这是由动产的可移动性和流转的快捷性所决定的;动产价值往往较小,因而为保证交易成本、效率,迎合动产的可移动性和流转的快捷性,交付后“占有的推定力”即可满足动产物权变动的公示要求;不动产价值巨大,因而法律规定登记而非交付作为其物权变动的生效要件,究其原因在于登记簿的推定力要大于交付的推定力,因登记簿具有公法性,其登记事项要由登记机关以公权力做形式意义上的严格审查,“交付产生的占有推定力的公示效力”明显弱于“登记产生的登记簿推定力的公示效力”。特殊动产价值较大,介于动产和不动产者之间,因而法律仅仅以交付作为公示要件,不能满足其公示效力,故采取了登记对抗主义。因而,交付作为特殊动产物权变动的效力源于“占有推定力”,登记的对抗效力源于“登记簿的推定力”,且后者的效力强于前者,后者可独立于前者而存在。立法之所以采此模式,而未采登记和交付任一均可产生物权变动的效力,二者齐备产生对抗效力:一方面在于登记具有公权力性质故而应该具有最终的确定效力;另一方面在于特殊动产具有流动性大,交付作为物权变动要件更易操作、可行,是交易效率的体现。

善意取得制度以牺牲实际权利人的所有权保护为代价,达到保护交易安全的目的;立法规定了间接交付的交付形式,在不转移物实际占有的情形下,物权变动的公示效力大大减损。因而,有必要根据具体的交付形式,区分何种条件下的丙,方可充足其优先实际权利人取得物权,是善意取得构成要件需要进一步阐释的问题。

二、可共存物权善意取得的构成要件

特殊动产物权变动的第一相对人乙在交付未登记取得所有权后,理论上讲物权变动的第二相对人丙可以取得的物权包括用益物权和担保物权,但特殊动产的用益物权在司法实践中很少有利用的空间,此处仅讨论担保物权的善意取得构成要件问题。我们认为担保物权中的留置权不适用善意取得,此处不再予以讨论。关于第三人善意的具体认定标准、支付合理对价以及有效债权等一般构成要件本文就不再讨论,仅就真实权利人可归责的具体情形下,物权变动的第二相对人是否能够充足作为善意取得制度基础的权利外观和信赖利益保护的要求,就登记是否应作为其构成要件做探讨。

(一)抵押权

《物权法》188条规定了特殊动产抵押权自抵押合同生效时设立,未经登记不得对抗善意第三人。一般情况下特殊动产抵押权的设立适用债权意思主义,在善意第三人善意取得抵押权时,若仍仅要求有效的合同作为抵押权设立的物权生效要件,会产生以下悖论。在丙以取得抵押权为目的的交易中,丙仅需抵押合同的生效即可取得该抵押权,但未经登记不得对抗包括乙在内的善意第三人,此时双方都不可主张对抗效力。对乙来说,丙不得基于其享有的抵押权在甲不清偿到期债务时主张对特殊动产的优先受偿权,亦即不得对该特殊动产进行拍卖、变卖实现丙抵押权,因为这将侵犯乙的所有权;同理,对丙来说,所有权人乙也不得作出有损丙抵押权的处分行为。不可对抗的抵押权和不可对抗的所有权依然无法同时得到实现,两个均具有效力却均无法实现的物权实际上无任何权利可言。因而有必要严格善意取得抵押权的生效要件,使其具有优先不具有对抗效力的所有权得到实现。

由于抵押权不需要物的转移,因而物的交付与善意取得的构成无涉。动产交付作为物权变动的标志,源于动产的占有推定效力,特殊动产之所以又规定登记对抗效力在于其价值相对较大,具有了不动产性质。因而,当作为善意第三人的丙,主张其基于甲为真实权利人的错误认识而产生信赖,丙若仅仅依据登记簿上的权利推定效力而未就占有的推定力进行审慎的审查,显然不足以充足该主张,甚至可以以其未尽审查的注意义务而否认其信赖利益。因而,我们认为若甲实际占有该特殊动产,无论是基于占有改定的占有还是借用等其他基于权利人意思的占有,此时对丙而言甲既有占有推定为所有的推定力又有登记簿上记载的权利人的推定力,此时完全充足了丙善意取得的基础,因而此时丙仅需设立抵押权合同的生效即可设立优先于不具有对抗效力的真实权利人乙实现其抵押权利益,此时抵押权的善意取得不需要登记为构成要件。若甲未实际占有该特殊动产,此时甲只有登记簿上的权利推定力。故而此时丙的善意取得基础实际上是有瑕疵的,因而丙若主张其善意取得只能进一步严格其善意取得的构成要件——以登记为必要,以达到与实际权利人乙之间利益的均衡。此时,若丙未为抵押权登记,则丙不构成善意取得,即使与甲订立了抵押权合同,也不得产生物权效力;若丙进行了抵押权登记,则丙可基于善意取得的抵押权优先乙的所有权实现。

(二)质权

《物权法》212条规定了质权以交付作为设立要件。质权的交付不可能是占有改定,若以指示交付则出质人的债权人必然知悉出质人非为实际权利人的事实,因而无论出质人是直接交付还是简易交付,质权人均实际占有该特殊动产。因而,原权利人甲和第一买受人乙之间只能是占有改定的方式交付,始发生乙的所有权和丙的质权相冲突的可能。由于质权的设立采交付生效主义,因而无论是甲乙之间的占有改定方式交付还是甲基于权利人意思表示的其他合法依据,如借用,取得该物的实际占有,质权人均可充足其善意取得的占有推定和登记簿推定效力,并基于此信赖主张善意取得。故,丙质权的善意取得仅需交付这一要件。

三、不可共存物权善意取得的构成要件

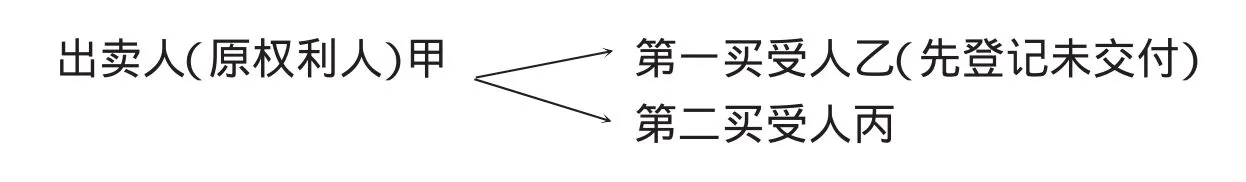

登记的公示效力来源于登记簿记载权利的推定力,因而买卖合同司法解释第2项采取了登记的买受人优先一般买受人取得所有权的规则,符合物权变动公示原则的要求。《物权法》规定交付作为物权变动的标志,并不应否认登记产生物权变动的效力。登记后权利记载的事实的公示效力大于交付后占有状态的公示效力,登记完全超越了特殊动产物权变动的公示要求。因而,我们认为登记可产生物权变动的效力,但应做限制。在先前仅有债权存在时,登记可产生物权变动的效力,且该效力具有对抗性;在先前已有交付存在时,登记仅具有对抗效力,不为登记不得排除善意第三人基于对登记簿权利推定力的信赖善意取得所有权。我们以第一买受人先登记未交付和第一买受人先交付未登记的多重买卖模型做具体探讨。

(一)第一买受人先登记未交付下的多重买卖问题

出卖人甲将特殊动产卖给乙后,与乙为变更登记但未将该特殊动产交付给乙;之后又与丙订立合同并将该物交付给丙。若依照原有的理论,则乙仅登记不发生物权变动的效力,此时甲仍是真实权利人,因而甲与丙订立买卖合同属于对其享有所有权的物的有权处分,因而丙基于有效的合同和交付行为而取得了所有权。这将导致以下缺陷:1.乙积极为登记却未取得所有权,丙却因交付而不论丙是否是实际占有(占有改定的方式交付)就取得所有权。首先,这不利于促进当事人积极履行登记义务。其次,因甲是权利人,因而只要不是甲与丙恶意串通,即便知悉先前交易的恶意相对人丙,也可基于有效的合同取得该所有权,这明显是对违反诚实信用原则行为的肯定。2.这种拘泥于现有法律规定的做法,实际上间接地承认了登记簿的推定的公示效力小于占有的推定的公示效力:所有权人丙得进一步主张变更登记簿记载的权利人,方取得具有对抗效力的所有权。仅以当事人间交付的事实或当事人间的合意即可撤销、变更具有公法效力的登记行为,这明显违背一般法理。3.若乙继续与善意第三人丁为交易,丙继续与第三人戊为交易。丁符合善意取得要件时(以占有改定的方式交付并登记),可基于善意取得制度取得该物所有权;戊可基于有效的合同取得不具对抗力的所有权,此时丁和戊的所有权又发生冲突,仍逃避不了如何取舍的“怪圈”。因而,不利于交易安全的保护。

我们认为《买卖合同司法解释》第10条第3项的规定已经间接地承认了登记的物权变动效力。虽然该款是法院事后的裁判规则,但是法院将登记优先于未经登记的其他一般债权,而使其取得物的所有权,从最终的裁判结果来看,法院实际创设了登记产生物权变动效果的规则。然而,既然登记可优先其他一般债权取得所有权,为何无其他一般债权时,登记不可以直接产生物权变动的效力?登记簿的对抗效力高于占有推定效力,足以满足特殊动产的公示效果,因而第一买受人先登记未交付的情况下可以产生物权变动效果,并且该登记同时产生对抗效力。登记对抗的实质是消除善意取得情形,第三人是否可基于信赖非为实际权利人的实际占有人的“占有推定力”主张善意取得?我们认为,特殊动产是价值较大的动产具有了不动产的性质,因而现实生活中买受人不可能仅仅基于占有人的占有即完全相信其为真实的权利人,也就是说查看登记簿是任何一般理性人应为的注意义务。因而,第三人主张其为其善意取得时,可基于该注意义务的违反否定其“善意且无过失”的要件,否定其构成善意取得。

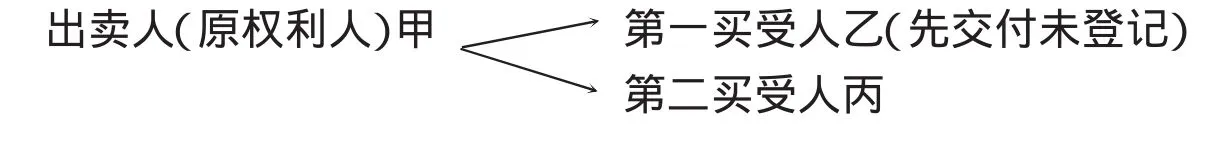

(二)第一买受人先交付未登记下的多重买卖问题

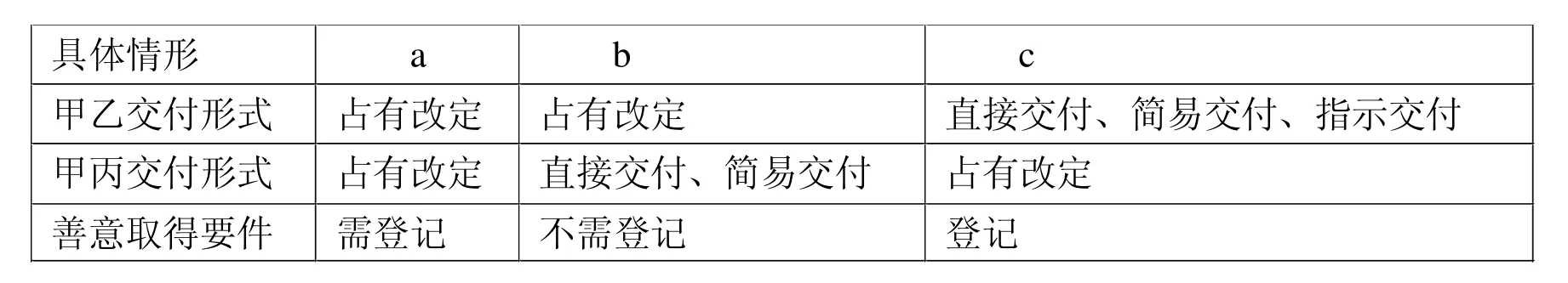

(1)出卖人甲先后与乙、丙订立合同,并将该物交付给乙、丙且均未为登记。不论交付的具体形式如何,甲将该物交付给乙后,乙即取得该物之所有权。由于交付形式的多样,现实生活中可能出现将物又交付给丙的情况,此时丙只能基于善意取得制度取得该物权。由于丙基于善意取得制度取得的所有权,要优先并否定甲乙间通过合同和交付行为取得的所有权,因而有必要严格善意取得的构成要件,以获得善意取得保护交易秩序目的正当性。本文就交付形式下的善意取得构成要件,做具体分析。a.甲乙、甲丙均为占有改定的方式交付时,是否可以适用善意取得理论上存有争议[19]。日本、我国台湾地区与大陆地区均没有明确具体的规定,因此,判例与学说反倒形成了诸多不同的观点,包括肯定说、否定说、折衷说、类型化说、损失分担说等等。鉴于中国善意取得制度的现状笔者倾向于采纳肯定论观点,即自无权出让人处依占有改定受让特殊动产,善意的受让人仍得主张善意取得特殊动产所有权。此种情形下,乙丙都未对该物直接占有,乙基于对甲为实际权利人(登记簿和占有的推定力)的信赖进行债权行为取得所有权,丙可能单纯是基于对登记簿推定力的信赖或者基于对登记簿和占有推定力的信赖,此时丙信赖的基础弱于或等于乙,因而欲优先乙取得所有权,必须要求其为登记方能实现乙丙之间利益的均衡。b.甲乙间以占有改定的方式交付,甲丙间以直接交付或简易交付的方式交付。此种情形下丙取得了对该物的直接占有,善意的第三人丙有足够的理由信赖甲为真实的权利人,且其交付的方式实际占有了该物,因而此时丙的实际占有的交付效力大于乙非实际占有的效力,此时丙无需登记即可主张善意取得。c.甲乙间以直接交付、简易交付、指示交付的方式交付,甲丙间以占有改定的方式交付。此时丙未实际占有该物,此时丙需登记才可主张善意取得。具体情形见下表:

具体情形 a b c甲乙交付形式 占有改定 占有改定 直接交付、简易交付、指示交付甲丙交付形式 占有改定 直接交付、简易交付 占有改定善意取得要件 需登记 不需登记 登记

(2)出卖人甲与乙订立合同后后,交付给乙未为登记;之后又与丙订立合同并与丙为登记。此时,第三人丙的登记行为不得产生物权变动效力,因甲是无权处分,甲丙间的合同是效力待定的合同,只能考虑丙是否构成善意取得的问题。我们认为甲基于真实权利人的意思表示而实际占有且丙知悉甲实际占有事实时(如甲乙之间以占有改定的方式交付),丙仅需登记即可构成善意取得;若甲不以实际占有的外观(如甲乙以直接交付、间接交付、指示交付的方式交付或甲乙虽占有改定但丙不知悉甲实际占有事实)与丙交易时,丙必须以登记后甲交付为其善意取得构成。

注释:

①此“裁规范”是与“行为规范”相对应的概念,该条的主要目的不是为物权变动当事人如何行为提供指引,更多的是确立法院法官在特殊动产“一物多卖”情形下确立最终所有权归属的裁判标准。参见周江洪:《特殊动产多重买卖之法理——〈买卖合同司法解释〉第10条评析》,载《苏州大学学报》2013年第4期。

②最高院认为特殊动产交付发生物权变动的效力,登记产生对抗效力,仅登记未交付不产生物权变动效力。参见宋晓明、张勇健、王闯:《〈关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释〉的理解与适用》,载《人民司法》2012年第15期;张先明:《妥善审理买卖合同案件切实维护公平交易秩序——最高人民法院民二庭负责人答记者问》,载《人民法院报》2012年6月6日。

③参见前引②。

④司法实践中亦采取该观点,如在“连云港延东运输有

限责任公司与李梦龙船舶权属纠纷案”中,法院认为延东公司与李梦龙签订了有效的《船舶产权转让协议》并进行了船舶登记,但由于其未提供证据证明支付了相应价款和交付事实,故不支持延东公司取得涉案船舶所有权的主张。参见“连云港延东运输有限责任公司与李梦龙船舶权属纠纷民事裁定书(2013)民申字第1946”,http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/zgrmfy/ms/201312/t20131216_181227.htm,2014年4月3日最后访问。

⑤参见前引②。

⑥“特殊动产的物权变动采交付生效、登记对抗主义,并不意味着交付的效力一定优先于登记;交付后如未

经登记,应不得对抗善意的登记权利人。《买卖合同司法解释》在特殊动产多重买卖的履行顺序中所创立的交付的效力优于登记的规则,与《物权法》的规定精神和登记对抗主义的固有旨趣相左,应予修正。参见刘保玉:《论多重买卖的法律规制———兼评〈买卖合同司法解释〉第9、10条》,载《法学论坛》2013年第6期。

⑦参见前引②。

⑧此时关于特殊动产用益物权和担保物权实质上是《物权法》106条规定的“善意取得其他物权”。参见叶金强:《动产他物权的善意取得探析》,载《现代法学》2004年第2期;刘佳:《论我国留置权善意取得问题》,载《东南大学学报(哲学社会科学版)》2009年,S1期;崔令之:《论留置权的善意取得》,载《河北法学》,2006年,第12期。

⑨对可共存的物权,如抵押权和质权的登记对抗,学者采纳不完全物权变动说和善意取得说虽然有出卖人有权处分和无权处分的区别但其最终的法律效果完全相同。严格来说,其应属于善意取得,我国《物权法》106条第3款的规定也明确了其他物权善意取得的适用空间。杨代雄:《准不动产的物权变动要件——〈物权法〉第24条及相关条款的解释与完善》,载《法律科学》2010年第1期;汪志刚:《准不动产物权变动与对抗》,载《中外法学》2011年第5期。

⑩在肯认物权债权二元划分的法域里,即使对于一般的有权处分,欲使其发生动产物权变动的效果,通常亦要求满足动产占有或交付的公示,以实现其对“世”而非仅对“人”的本质性支配需求。参见郑永宽:《占有改定与善意取得》,载《北方法学》2011年第6期。

[1]程啸.论动产多重买卖中标的物所有权归属的确定标准[J].清华法学,2012,(6).

[2]李勇.买卖合同纠纷[M].北京:法律出版社,2011.56.

[3]奚晓明.最高人民法院关于买卖合同司法解释理解与适用[M].北京:人民法院出版社,2012.163.

[4]崔建远.再论动产物权变动的生效要件[J].法学家,2010,(5).

[5]史尚宽.物权法论[M].北京:中国政法大学出版社,2000.30.

[6][日]近江幸治.民法讲义Ⅱ物权法[M].王茵,译.渠涛,审校.北京:北京大学出版社,2006.51.

[7][日]田山辉明.物权法(增订本)[M].陆庆胜,译,齐乃宽、李康民,审校.北京:法律出版社,2001.44.

[8]陈永强.物权变动三阶段论[J].法商研究,2013(4).

[9][日]我妻荣.新订物权法[M].有泉亨,补订.罗丽,译.北京:中国法制出版社,2008.53.

[10]龙俊.中国物权法上的登记对抗主义[J].法学研究,2012,(5).

[11]孙宪忠.制定科学的民法典——中德民法典立法研讨会文集[M].北京:法律出版社2003.358.

[12]王洪亮.论登记对抗力的相对化[J].比较法研究,2009,(5).

[13]常鹏翱.物权法的展开与反思[M].北京:法律出版社,2007.236.

[14]韩强.我国船舶物权的变动公示方法与善意取得[J].法学,2008,(11).

[15](德)卡尔·拉伦次.德国民法通论(上册)[M].谢怀译.北京:法律出版社,2004.58.

[16]董学立.物权公示,公示什么?[J].比较法研究,2005,(5).

[17]肖厚国.物权变动的公示主义[J].现代法学,2005,(5).

[18]李永军.民法[M].北京:中国政法大学出版社,2008.220.

[19]沃耘,金星.观念交付条件下的善意取得[J].比较法研究,2006,(3).

Research on the Issue of Special Personal Property Transfer Rules that"Delivery is Prior to Registration" -Comment on Article 24 ofPropertyLawand Article 10 ofJudicial Interpretation ofthe Contract for Sales

LI Xia,ZHANGZhen-ya

(School of law,Shandong University,Jinan 250100,China)

According to article 10 of Judicial Interpretation of the Sales Contract,issued by the People's Supreme Court in 2012,we can get the following conclusion.On the one hand,the buyer who registers can get special property ownership prior to the general creditors when the ownership has not been delivered;on the other hand,the buyer towhomthe seller delivers the special personal property,rather than the buyer who registers,will be the owner of the special personal property.The effect of notification after registration is bigger than that after delivery,soit is obviouslycontrarytothe theoryoflawwhen the legislation provides that the one to whom the seller delivers the special personal property,rather than the buyer who registers the fact of real rights alteration,will be the owner ofthe special personal property.The effect ofnotification after registration is independent legally,and under certain conditions,only registration without delivery can generate the effect of real right transfer with antagonism.The essence of registration confrontation is when the relative person with property transfer who is not registered,the third party can acquire the reminder of getting property on the system of bona fide acquisition.The effect of notification will greatly be undermined,when indirect delivery does not transfer the physical possession in reality.It is necessary to distinct the specific composition of bona fide acquisition accordingtothe deliveryform,in order toachieve the balance ofinterests between the parties.

special personal property;property sold for times;resistance effect of registration;bona fide acquisition

D923.2

A

1674-828X(2014)02-0059-09

(责任编辑:郭鹏)

2014-03-27

李霞,女,山东大学法学院教授,博士生导师,主要从事民商法学的研究;

张振亚,男,山东大学法学院12级民商法学硕士研究生,主要从事民商法学的研究。