论语用预设在石黑一雄作品《别让我走》的语篇功能

2014-04-03苏坤黄莹

苏 坤 黄 莹

(上海交通大学,上海,200240;江西科技师范大学,南昌,330100)

日裔英国小说家石黑一雄年轻时即声名鹊起,蜚声世界文坛,与奈保尔、拉什迪并称为“英国文坛移民三雄”。在当今多元文化碰撞和思想交融的时代,石黑一雄以其温润灵动的笔法,表达了悲天悯人的博大情怀。回忆、阶级、帝国、以及消逝的童真都是其作品一以贯之的主旋律。2005年,石黑一雄推出第六部小说《别让我走》①,荣获了当年的英国布克奖提名,被《时代》杂志誉为2005年最佳小说之一。

该作品规避了生物工程类科幻作品的相似主题,如同刻画平常人那样细致地描写了克隆人的生存境况,逐层揭露了他们的“神秘出身”和未来命运,使读者和主人公之间没有任何距离感。小说融悬疑、推理与爱情于一体,揭示出人性的脆弱与无归属感。书中的克隆人存在的唯一目的就是为了延长人类的寿命。为了完成他们的使命,每个克隆人都会多次地捐献自己的器官,直到生命终结。无论选择逃避还是受死,他们都必须服从宿命的安排,履行既定的使命,在花样年华中勇敢地面对死亡。

该小说一经推出,即好评如潮,顿时引发评论界的极大关注。大多数批评家聚焦于主人公被宰割的凄惨命运和主人公反抗和逃离意识的丧失;也有一些批评家探讨小说的生物伦理学主题;另有一些批评家专注于该作品对当代人类生存现状的担忧和反思。本文拟从文学语篇的角度,探究语用预设在《别让我走》中所产生的幽默荒诞的文体效果,分析语篇在实现经济性功能、增强话语说服力以及蕴含象征意义等方面的功能,以求开辟该作品的另一阐释视角,拓宽其研究维度。

1.预设理论概述

预设,也称“先设”或“前提”,由当代逻辑学创始人之一、德国著名哲学家弗雷格率先提出。伯特兰·罗素(Bertrand Russell)和彼得·弗雷德里克·斯特劳森(Peter Frederick Strawson)继承并发展了弗雷格的思想。罗氏认为预设是二价逻辑(two-value logic),只有“真”和“假”;而斯氏认为预设是三价逻辑,除了“真”和“假”,还存在“真值空隙”的可能。经考证,预设研究从1969年起进入鼎盛时期(Levinson 1983)。

预设的研究溯本求源,是从三个分支展开的:逻辑学、语义学和语用学。逻辑学对预设的研究是在命题层面上进行;语义学对预设的研究是在句子语义结构的层面上进行;语用学对预设的研究则要依据说话人意图及有效实施言语行为的条件,在语境层面上进行。当今语言学界对预设的研究大体可以分为两类:语义预设和语用预设。

1.1 语义预设

哲学家对自然语言中的照影词语和照应现象的研究,促成了对语义预设形成的基本理解。语言学界对预设的兴趣始于语义关系的研究。语言学家认为预设涉及两个语义命题之间的一种关系。语义学家指出,蕴涵(entailment)是诸种语义关系中最关键的一种。语义预设的研究集中在句子语义结构的层面上进行,不考虑语境因素的影响。在语义学中,句子是用来传递一个相对完整的意义的语言单位,句子的意义是由其构成成分的意义以及这些成分在句内的语法关系所决定的(何自然、陈新仁2004:140)。研究表明,句子语义结构由三种意义组成:预设意义(presupposed meaning)、断言意义(asserted meaning)和蕴涵意义(entailed meaning)。其中预设意义是隐含于句中某些词汇或结构中的背景意义,是句义得以建构和理解的基础,表达得以进行的出发点。

目前语言学家主要利用两种语义理论对语义预设进行研究:一种是真值条件理论,另一种是假设所有语义关系都可以按照句子分解而成的原子概念或语义特征来定义的理论。

1.2 语用预设

斯托尔内克(Stalnaker 1970)最先提出语用预设。根据他的理念,预设不仅仅局限于句子和命题之间的关系,而且涉及发话者与语段之间的关系,即预设囊括语境并和发话者相关。如果一个命题是发话者在特定语境中的语用预设,这个命题不仅是发话者本身相信的,而且发话者相信这一命题能够被受话者接受或认同(王守元、苗兴伟2003)。何自然和陈新仁指出,语用预设的研究是在语境层面上结合对说话人意图及有效实施言语行为的条件展开。当前语用学专注于两方面对预设进行探讨。一方面,预设对语境的敏感性。随着研究的深入,语言学家们发现,句子语义结构中原本隐含的前提在句子进入语境(包括言内语境和言外语境)时由于某些因素的作用而自动消失(何自然、陈新仁2004:141)。另一方面,则是语用预设的本质问题。有关该问题,目前语用学界大致有三种看法(同上)。第一种看法认为,语用预设是一种语用推理,它指“那些对语境敏感的,与说话人(有时还包括说话对象)的信念、态度、意图有关的前提关系”(何自然1997:68)。第二种看法认为,语用预设是有效实施言语行为必须满足的恰当性条件(何自然、陈新仁2004:140)。这种看法又包括两种观点:第一种观点认为语用预设指话语成功实施一个言语行为时必须满足的语境式物质条件(Fillmore 1977;何自然1988)。第二种观点认为,语用预设指有效实施一个言语行为必须满足的社会文化适切条件(Keenan 1971)。第三种观点认为,语用预设指交际双方所共有的知识(何自然1988)。这种知识包括:(1)交际双方与一般人都共有的,和一定的语境相联系的知识;(2)在某些特殊语境中只为交际双方共有的知识;(3)和一定事理相联系的知识(何自然、陈新仁2004:142)。上述三种看法从不同的角度表明,语用预设是存在于语言不同层面上的一种隐含意义,对其界定也需要在不同层面上并根据不同层面的特点来进行(同上)。

预设本身具有复杂性、动态性和多变性,即使对预设的研究取得了一定的成果,但预设的形成机制、语词触发、语境制约、投射与取消等诸多问题还远没有解释清楚(索振羽1999:144)。由于预设本身的特殊性和复杂性,迄今仍然没有建立起一套完备的预设理论。尽管该理论尚未完善,但它为解析文学作品提供了一个比较新颖独特的角度。

1.3 语用预设的语篇机制

根据朱永生和苗兴伟(2000)、王守元和苗兴伟(2003)的研究,语用预设可以从语篇的角度来分析。发话者在发出一个语段时,常常会内嵌预设信息和断言信息,断言信息构成了信息流中的新信息,而预设信息则是信息结构的起点,它们所传递的是发话者对共知信息的假设或交际双方所共同接受的信息。从动态的角度看,语言交际是发话者和受话者为进行信息的传递而磋商的共有场(common ground)的互动过程。在这一动态过程中,交际双方共同构建一个语篇世界,而语篇则是语篇世界的语言表征(朱永生、苗兴伟2000)。因此,预设能有效组织语篇结构,本身也属于谋篇机制的范畴。语篇预设也可以分成语篇内预设和语篇外预设两种:语篇外预设因素包括说话人因素、听话人因素、语篇形式因素、交际环境因素等,语篇内预设包括指称预设、关系预设、人际预设、信息预设等(高彦梅2004)。

由此我们看出,语篇预设是一种非常复杂的宏观推理活动,其表层来源则是话语中的特定词或特定结构,其深层来源是说话人的主观设定。这就要求交际双方通过语篇,依据具体语境、背景知识、社会文化,心理状态等等推断出“话中话”的深层意义。在解读过程中,读者需要不断调整自己的认知语境,即读者理解的焦点应不仅仅局限于话语本身的字面内容,而且应该随着语篇的发展以及认知语境中各种因素的变化而不断变化,这样读者才能最终寻找到话语的最佳关联,使语境效应得以产生。

2.语用预设在《别让我走》中的语篇功能

2.1 幽默、荒诞的文体效果

由于预设信息表达的是语篇世界中毋庸置疑的事实或常识,如果预设信息与语篇世界中的一般事理发生矛盾,就会产生预设冲突(presuppositional clash)(Short 1996:236)。为了达到荒诞和幽默的文体效果,文学语篇的作者就常常运用预设冲突。

《别让我走》中的场景就使用了这样的预设手段:汤米胳膊上划了一个不太严重的小伤口,但同伴们却都郑重其事地告诉他伤口非常严重:

克里斯多弗·H板着他那没有表情的脸说道:“你不知道吗?如果伤口正好像这样在胳膊上,它就会裂开。你只要弯胳膊时稍微猛一点儿,他就会像拉链一样裂开。不仅仅是这个伤口,你的整条胳膊,它会像打开一个口袋那样整个地裂开。”周围有好几个人都低声附和。“你必须保持胳膊挺直,”有人说道,“弯一下胳膊就危险极了。”(77)

汤米小时候由于缺乏所谓的“艺术创造力”,经常受到同伴们的欺负和嘲弄。汤米胳膊受伤后,同伴们都借机捉弄他。同伴们的玩笑话中包含了这样的语用预设:汤米胳膊的伤口非常严重,稍有不慎,随时可能会失去整条胳膊。从常理上讲,小伤口是不需要担惊受怕的。原本也只是同伴们的玩笑话,却使忠厚老实的汤米真地开始担心起自己的伤口。同伴们的“戏谑中的语用预设”、汤米的“误以为真”以及文本中的一般事理产生了冲突,从而造成了喜剧性和荒诞性的文体效果。

在小说中,还处于孩提时期的克隆孩子们有时会开一些器官捐献之类的笑话:捐献就是在身上裂开一个口子,“一个腰子什么的就会溜出来,你就可以把它给人了”(79)。克隆孩子们的玩笑话包含了一个语用预设:年幼的克隆孩子们由于懵懂无知,稚气地认为“器官捐献”是件非常简单的事情。然而事实上养育克隆人的终极目标就是培养合格的器官捐献者,克隆人必须无私地奉献自己的一切,直到年轻的生命之花凋零。在既定的宿命面前,克隆孩子们的童真烂漫与现实的冷酷无情相互作用,产生了冲突。读者在认为这些孩子们的稚气玩笑话有趣的同时,更为这群孩子的悲惨命运而黯然心碎,从而造成了喜剧性和荒诞性的文体效果。

2.2 经济性

朱永生和苗兴伟(2000)的研究表明,在语篇结构的宏观层面上,语用预设的语篇组织功能也可以体现出来。在语篇的发展过程中,并不是所有的相关信息都具有同等的重要性,发话者为了突出主要信息并保证信息传递的效率,往往将不属于语篇宏观结构的命题处理为预设信息。这类预设信息在语篇中主要是通过从属分句来表达的,因为从属分句中所传递的信息属于交际双方共有场中的信息,或者交际双方可以认为想当然的信息(Dillon 1981)。试以如下语篇为例:

周围几乎没有别的人,我可以看到潮湿的路石从我脚下向前方绵延不绝地伸展开去。过了一会儿,一辆货车在我面前大概三十码的地方停了下来,一个穿得像小丑的家伙下了车。他打开货车的后箱,取出一把气球,大约有一打,一会儿功夫,他把那些气球攥在一只手里,一边弯下腰在车里用另一只手翻找东西。当我走近些时,看到那些气球有脸还有漂亮的耳朵……(194)

这一语篇片段描述了主人公凯茜在路上与一个穿着像小丑的人相遇时的场景。在语篇的组织上,作者将不表现主题内容的附属信息通过从属分句处理为预设信息,似乎这类信息已经被交际双方所共同接受,或者已经成为交际共有场的一部分(朱永生、苗兴伟2000)。假如把上述语篇片段都同等处理,就会导致繁琐冗赘,成为如下语篇:

周围几乎没有别的人。我可以看到潮湿的路石从我脚下向前方绵延不绝地伸展开去。过了一会儿,一辆货车在我面前停了下来。大概离我有三十码的地方,一个穿得像小丑的家伙下了车。他打开货车的后箱,取出一把气球,大约有一打。一会儿功夫,他把那些气球攥在一只手里。与此同时,他一边弯下腰在车里用另一只手翻找东西。我特意走近去看清楚。我看到那些气球有脸还有漂亮的耳朵……

如果说话者把已知的预设信息都一一罗列出来,就会造成上述的信息流逻辑混乱,脉络不明晰,使读者无法分辨主次信息,也无法把握重要信息。

2.3 增强话语的说服力

赵元任(1968/1996:87)曾指出:有时候说话人不愿意突出他的主要信息,就故意把它塞在一个不显眼的地方。小说《别让我走》就包含了很多这样“不显眼的地方”,如:

我的名字叫凯茜·H。我现在三十一岁,当看护已经十一年多了。我知道,这听起来时间够长的了,但是事实上他们希望我再做八个月,干到今年年底。(1)

在这部分语篇片段中,有一个非常重要的语用预设:主人公凯茜多年从事看护的职业。对听话者而言,这个信息可能是新的。叙述者凯茜以预设的方式来处理这个信息,容易给读者造成一种印象,即那是众所周知或毋庸置疑的客观事实。小说中的“看护”和现实中的“看护”对等吗?其实不然,在现实生活中“看护”是一种正规职业,指主要从事照顾身体或心理不健康的病人的人。但在小说中,“看护”却暗藏玄机。人类培养克隆人的最终目标,就是让他们在花样年华时成为器官捐献者。在捐献之前,“还未捐献器官的克隆人”会经人类培训后,当一段时间的看护,主要是提供精神慰藉给“已经开始捐献器官的克隆人”,其目的是为了缩短克隆人每次捐献器官的恢复时间,以便更快地进入下一次捐献。当了解这个语用预设的“言外之意”后,读者就会为克隆人的命途多舛而倍感悲凄颤栗。此外,这部分语篇片段还暗藏另一个重要的预设:八个月后,一旦凯茜结束看护的职业后,就要开始她的第一次器官捐献,逐渐走向生命的终点。因此,以语用预设的形式巧妙处理这些信息,话语就增强了说服力、影响力和权威性。

在小说的开篇,凯茜对校长埃米莉小姐的叙述说明克隆学生们都很敬畏埃米莉。但在不经意间提及埃米莉小姐有时会打破她的沉默中,凯茜脱口而出:“可是我不会屈服的!哦,不会!黑尔舍姆也不会!”(39)这句话包含的预设为:埃米莉小姐有时会自言自语说些令人费解的话。说话者把这个信息以预设的方式来呈现,容易使读者认为埃米莉小姐性格孤僻古怪,难以让克隆孩子们亲近。真相确实如此吗?这句简短的话语还折射出另一个重要的预设:埃米莉小姐为了维持黑尔舍姆寄宿学校的正常运营,时时刻刻都处在内忧外患的煎熬和焦灼中。在黑尔舍姆寄宿学校里,一方面,作为“正常人”的埃米莉小姐拼命压抑内心深处对克隆孩子们的恐惧;另一方面她和少数克隆人保护组织者提供庇护所给克隆孩子们,并且悉心照料这些孤苦无依的孩子们。在学校之外,一方面,埃米莉小姐和少数克隆人保护组织者积极发起保护克隆人的运动,让世人明白克隆人不仅仅是为了满足医疗科学的需要而存在,他们其实是像任何正常人类一样敏感和聪明,他们也是同样有着灵魂的人类;另一方面,埃米莉小姐忍受着巨大的挫败感,不论她和克隆人保护组织者是多么的努力,他们也无法改变克隆人悲惨命运的结局。埃米莉小姐默默地承受着巨大的心理压力,内心的苦痛又无法轻易与人诉说,难怪乎她有时会歇斯底里地说些奇怪的话。当我们深入了解埃米莉小姐的内心世界后,才领悟到埃米莉小姐是进行了何等艰苦卓绝的惨淡经营,才使黑尔舍姆寄宿学校得以生存和发展。在语篇的发展中,作者根据自己的假设将共有场中的信息以隐含的方式表述为语用预设命题,并以此作为背景信息传递,话语无形中就增强了权威性、影响力和说服力。

2.4 象征意义与语用预设

在文学作品中,为了表达真挚的感情和深刻的寓意,作者往往会运用象征的艺术表现手法。语用预设本身又是极其复杂和多变,一旦说话人的语用预设没有得到充分理解,就容易产生误解,造成话语双方无法实现交际意图,因此象征意义提供了对语篇进行相关阐释的可能性。通过分析《别让我走》中诸多“画廊”的象征意义,可以更好地领会小说《别让我走》中的语用预设。

《别让我走》中多次出现“画廊”意象,它贯穿整个文本,具有丰富的象征意义。在小说的开端部分,凯茜回忆了童年时期,克隆孩子们对“画廊”的深深迷恋和美好憧憬:

如果画廊的存在与否对我们来说一直是模糊不清的,有一个事实却是确确实实的,那就是夫人每年出现两次,有时候三四次,来挑拣我们最好的作品……每个人谈到画廊就好像它是真的,尽管事实上没有人确切知道它是否存在……如果你想赞扬某人的作品,你就会说:“这个好得可以放进画廊了”……无论是否被夫人带走,能有作品被选中放进台球室就是巨大的成功。(28-35)

语用预设具有隐蔽性,常常会把交际双方都已知的信息内嵌于句子或语段中,稍不留神就容易忽略暗含的深意。因此,为了更好地理解小说中“画廊”的意象,我们不妨结合语境进行推理。黑尔舍姆寄宿学校的克隆人自小受到教育,有着良好的艺术创作才能。学校监护人(老师们)也支持和鼓舞他们的艺术创作。每隔一段时间,夫人就会挑选最好的作品放进“画廊”。在理解相关背景知识后,读者可以领悟到其中一个重要的语用预设信息,“画廊”对克隆人有着极其重要的意义。此处的“画廊”有三个象征意义:

(1)黑尔舍姆学校的教育很成功,把克隆孩子们培养在人文环境中,接受艺术的熏陶;

(2)克隆孩子们受到老师们的鼓舞,对艺术创作富有激情和成就感,他们甚至把艺术创作力作为评判事物的一个尺度;

(3)黑尔舍姆的克隆孩子们把自己当做正常人看待,他们在校学习各类艺术课程,心中也有着“艺术的梦想”。

后来,“画廊”的意象发展出更重要的意义。有谣言盛传只要来自黑尔舍姆的克隆人情侣们能够证明真爱,就可以申请推迟器官捐献3至4年。汤米和凯茜在一起商榷此事,汤米认为收藏在“画廊”的作品可以展现克隆人的灵魂,可以证明克隆人情侣们是否有真爱:

汤米缓缓地说道:“你记得吗,凯茜?她说像画和诗歌,所有这类东西,显示了你内心是什么样的人……她说它们反映的是你的灵魂。假设两个人来说他们相爱,她就可以找出他们历年所作的作品。她可以看他们是否符合条件,是否相配。不要忘了,凯茜,她保存的东西反映了我们的灵魂。因此她自己就可以决定,谁是真地般配,谁只是愚蠢地一时迷恋。”(161)

语用预设与语境紧密相关,并且涉及到说话人或说话对象的立场、交际意图和价值观等等。语用预设是动态、发展而又不稳定的语言现象。语用预设具有多维性的特征,在特定语境中,一个语篇片段有可能折射出多个预设,一个预设又可能潜藏多个寓意,这也是认知关联的结果。尽管预设是不确定的,但是它提供了话语之外的相关背景知识,为读者解读作品提供了推理的依据和条件(马利、涂靖2009)。黑尔舍姆以外的克隆人在极其恶劣的环境中成长,他们没有适宜的居住环境,没有快乐的童年,也没有受过良好的教育,他们只知道活着的目的就是给人类提供器官捐献。在他们眼里,黑尔舍姆的克隆人享受着独有的特权——可以选择捐献器官的时限,甚至可以向人类一样在社会上选择自己喜欢的职业。在黑尔舍姆的克隆人的心中,“画廊”有着举足轻重的地位。这个若有似无的“画廊”深深地影响着黑尔舍姆的克隆人的整个人生历程。“画廊”的象征意义是发展、动态又复杂多层面的,在黑尔舍姆的克隆人的不同成长历程中,“画廊”的象征意义都会有所不同:

(1)对比黑尔舍姆以外的克隆人的生存境况,“画廊”象征着黑尔舍姆学校无疑是一所充满希望的学校,即使面临着生存的绝境,他们依然对未来有所憧憬和向往;

(2)对比黑尔舍姆的克隆人的生存境况,“画廊”象征着黑尔舍姆学校以外的克隆人境遇的凄惨不如意。他们从小到大过着暗无天日的生活,他们心中从来都不会对未来充满希望,默默无闻甘当白老鼠,直至生命尽头;

(3)从黑尔舍姆的克隆人情侣们的角度,“画廊”象征着他们可以证明真爱,可以申请延迟器官捐献3至4年;

(4)对比人类的爱情,“画廊”象征着克隆人也存在着可歌可泣的爱情,尽管克隆人情侣们有着“非同寻常的出身”;

(5)对比人类的身份地位,“画廊”象征着克隆人的强烈自卑感。小说中的克隆人生活在社会底层,他们的命运被操控,属于社会边缘群体,身份地位要比人类卑贱和低微。就连他们的创作才能和真情实感,还需要通过证明,得到人类的认可才行;

(6)从克隆人的悲惨命运的角度,“画廊”象征着克隆人缺乏为争取自由而斗争的精神。一直以来,克隆人过着从众的生活,都被驯化去接受既定的宿命安排,逐渐失去了自由的精神和独立的人格。因此,克隆人才会寄希望于“虚无”的画廊。

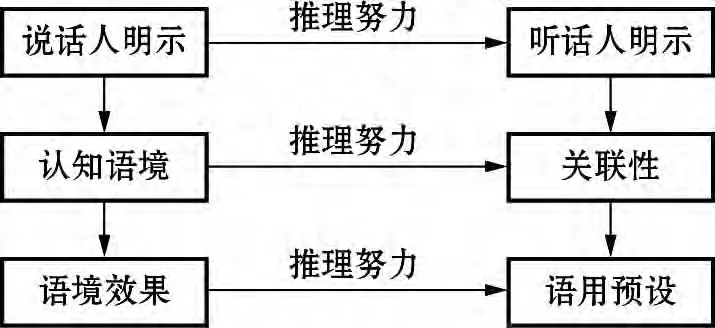

传统的语境理论是一种静态的语境观,其范围过于笼统,涉及到交际的时间、地点、说话者、听话者、交际方式、人们的常识、价值观、立场及文化知识背景等因素。相比较而言,关联理论的认知语境观则是一种动态的语境观。在关联理论中,语境被称为认知环境,它由三种信息组成;逻辑信息、百科信息和词语信息(魏在江2006)。认知环境是一个人的心理结构,一个假设集,这些假设在一个人的心理可以表征,并且当成真实予以接受(同上)。因此,关联原则可以支配语境的选择。在借鉴赵元任、李寅和罗选民的研究基础上,魏在江(2006)结合语用预设的特点,给出了一个语用预设的关联模式:

图1 语用预设的关联模式

小说中“画廊”的象征意义在不同的语境当中,是动态和发展变化的。在小说高潮部分,“画廊”被赋予丰富的象征意义。汤米完成第三次器官捐赠后,在露丝的成全和帮助下,汤米和凯茜终于可以在一起相爱。克隆人盛传情侣们若能够证明真爱,就可以申请推迟器官捐献三到四年。因此,汤米和凯茜认为收藏在“画廊”的作品,可以证明他们是真实相爱的。为了争取更多一点时间在一起,汤米和凯茜决定申请延期捐献器官。在爱的催化下,他们抱着希望,找到了夫人和埃米丽小姐,但得到的答复却让他们大失所望。要理解小说高潮部分的“画廊”象征意义,可以运用语用预设的关联模式,去诠释其中的意蕴。埃米丽小姐的答复中每一句话都解释性地表征了说话人的思想。“我们拿走你们的美术作品,是因为我们认为它们能够展示你们的灵魂。或者更确切地说,我们这么做是为了证明你们也是有灵魂的……但是你们想推迟捐献的梦想,这样的事总是超出我们的权限,甚至用最大的影响力也无法满足你们……”(240)。通过这些语句,读者可以马上明白克隆人推迟捐献是不可能的,收藏在“画廊”的作品只是为了展示克隆孩子们的灵魂。因此,“画廊”象征着凯茜和汤姆希望的破灭,他们不仅要面临一张又一张“捐献器官”的“死亡通知单”,而且他们来之不易的爱情也会随着生命的终结而即将逝去。

一个认知语境可以折射多个预设,语用认知具有多维性,说明语用预设是动态、发展和变化的。埃米丽小姐谈到“我们实际上是在尝试一件不可能成功的事情。这个世界需要学生去捐献器官,总会有一道障碍反对把你们看作正常意义的人类”(242)。这句话意味深长。在小说中,医学技术高速发展,克隆人服务于医学目的,可以治愈很多“不治之症”,导致人们都迫切需要克隆人捐献器官。因此“画廊”象征着克隆人的凄惨命运具有不可逆性,注定是悲剧收场。在小说里,这个认知属于一个百科知识,普通人和克隆人都明白的道理。克隆人被剥夺基本人权,生存的唯一目的就是给人类提供身体器官。不论克隆人是否有创作才能,也不论克隆人是否有真爱,他们的宿命都不能改变,他们的出生和死亡都牢牢掌控在当权者和特权阶层手中。

认知语境处于动态变化过程之中,说话者和受话者都在不停地调整,做出最佳选择。埃米丽小姐答复道,“我们至少保证你们所有的人都置于我们的照料下,你们在非常好的环境长大。我们也做到了让你们远离那些最恐怖的事情”(240)。这句话浓缩了黑尔舍姆学校老师以及外界对待克隆人的方式。这时在关联原则作用下,读者在文本解读过程中,对语境的选择必然会导致语境的扩大,使得“画廊”的象征意义具有多重性和多维性。虽然语用预设在语境中是动态的,甚至是不确定的,但是关联原则提供了话语之外的相关背景知识,为读者解读作品提供了推理的依据和条件。因此,读者思考“画廊”的象征意义不再仅仅局限于克隆人自身的悲剧命运,而是放大在更广阔的背景中去探究。所以,此处的“画廊”有以下三个象征意义:

(1)“画廊”象征着少数克隆人保护组织者的人文情怀。为了给克隆人提供良好的生存空间,他们与外界做着顽强的抗争。通过展览克隆人的艺术作品,唤醒人们要善待这些克隆人,告知世人虽然克隆人有着特殊的出身,但他们依然是真正的“人”;

(2)少数克隆人保护组织者无法彻底改变克隆人“捐献器官”的命运。在外界的巨大压力下,他们不得不顺从和屈服;

(3)外界对克隆人生存现状的漠视。在他们的眼中,克隆人存在的价值就是提供器官,服务于“医学目的”。

3.结论

结合石黑一雄的作品《别让我走》,本研究对语用预设在语言交际中的功能做了初步分析。任何不包括文学及其语境的交际研究或任何不包括交际资源的文学研究都是不完整的研究(Sell 1991:xiv)。语用预设融入并渗透于语篇之中,是语篇构建的重要手段,将其理论研究成果运用于文学语篇,可以消解语言学与文学间的研究沟壑,促成立体的综合的语篇分析。从语篇角度对语用预设的研究不但可以揭示语用预设在语言交际中的作用,而且可以阐释语篇信息流的运作机制及语篇组织的特征和语篇的连贯性(朱永生、苗兴伟2000)。语用预设对语篇的介入主要通过显性的手段,如态度性词汇和隐性的手段,如语境信息等来影响和制约语篇信息的发展和语篇结构的构建,从而具有明显的语篇组织功能(魏在江2011)。

在文学语篇中,为了更好地掌握和运用语用预设,可以多角度、多方法和多学科地去综合探究。不同读者在阅读同一作品时,会因文化预设(时代、地域、社会心理、个人经验等诸因素)的差异而产生不同的感受和诠释。尽管会存在异同,但这都进一步深化了文本的意蕴。文学鉴赏与评析的意义就在于读者能从不同角度对作者和作品做出合理的推测与想象,挖掘作品中的隐含意义(马利、涂靖2009)。

附注

①除非另有说明,本文所引中译文均出自石黑一雄(2007)。下引此作仅注页码。

Dillon,G.L.1981.Construction Texts:Elements of a Theory of Composition and Style[M].Bloomington:Indiana University Press.

Fillmore.C.1997.Scenes-and-frames semantics[A].In Z.Antonio(ed.).Linguistic Structures Processing[C].Amsterdam:North Holland.55-88.

Ishiguro,K.2011.Never Let Me Go[M].New York:Vintage.

Keenan,E.L.1971.Two kinds of presupposition in natural language[A].In C.J.Fillmore &D.T.Langendoen(eds.).Studies in Linguistic Semantics[C].New York:Holt,Rinehart &Winston Keenan.

Levinson,S.1983.Pragmatics[M].Cambridge:Cambridge University Press.

Sell,Roger D.1991.Literary Pragmatics[M].New York:Routledge.

Short,M.H.1996.Exploring the Language of Poems,Plays and Prose[M].London:Longman.

高彦梅.2004.语篇预设[A].北京大学外国语学院外国语言学及应用语言学研究所.《语言学研究》第三辑[C].北京:高等教育出版社.65-75.

何自然.1988.语用学概论[M].长沙:湖南教育出版社.

何自然.1997.语用学与英语学习[M].上海:上海外语教育出版社,

何自然、陈新仁.2004.当代语用学[M].北京:外语教学与研究出版社.

马利、涂靖.2009.语用预设对《白鲸》中多重象征意义的阐释[J].北京航空航天大学学报(社会科学版)(1):52-56.

石黑一雄.2007.别让我走(朱去疾译)[M].南京:译林出版社.

索振羽.1999.语用学探索[M].北京:北京大学出版社.

王守元、苗兴伟.2003.预设与文学语篇的建构[J].外语与外语教学(3):1-4.

魏在江.2006.关联与预设[J].外语与外语教学(8):1-5.

魏在江.2011.语用预设的语篇评价功能——语篇语用学界面研究[J].中国外语(2):23-29.

熊学亮.1999.认知语用学概论[M].上海:上海外语教育出版社.

赵元任.1968/1996.中国话的文法(丁邦新译)[M].石家庄:河北教育出版社.

朱永生、苗兴伟.2000.语用预设的语篇功能[J].外国语(3):25-30.