帕尔默文化语言学视阈下的《红高粱家族》意象英译探析

——以葛浩文译本为例

2014-04-01董广才

董广才,王 筱

(辽宁师范大学 外国语学院,辽宁 大连 116029)

一、引言

帕尔默文化语言学是一种以意象为核心的文化语言理论,而《红高粱家族》中含有丰富的意象。以帕尔默文化语言学为视角,以《红高粱家族》的英译本为例,从语言和文化两个维度来分析意象翻译,探讨意象缺失与误译现象的原因,将会对汉语文学意象英译研究有所启示。帕尔默文化语言学是在人类语言学三大传统分支即博厄斯语言学(Boasian Linguistics)、民族语义学(Ethno-semantics)和会话民俗学(Ethnography of Speaking)基础上与认知语言学相结合而形成的文化语言学理论,其核心概念是“意象”。

目前有关帕尔默文化语言学的探讨多集中于文化意象在英译过程中的传递及再现。如陈敬宣(2007)从文化语言学的视角探讨了汉诗英译的意象再造;刘立香(2010)论证了汉语词典词目词文化意象的构建;杜开怀(2012)从帕尔默文化语言学的视角,以几部美国小说的人物命名为切入口,寻找意象理论与文学作品解读的界面,验证并拓展了意象理论的解释力及适用性;王远(2009)探讨了诗歌英译的意象传导。对帕尔默文化语言学的探讨主要集中在理论构建的层面上。如纪玉华(2002)探讨了帕尔默构建文化语言学理论的动机,评析了文化语言学的核心概念和理论信条;刘岩(2006)探讨了帕尔默文化语言学的理论建构,康艳艳(2007)、张爽(2007)阐述了帕尔默文化语言学的认知基础;董广才(2010)着重分析了帕尔默文化语言学在其理论中对认知语言学的吸纳、修正和重组,试图使认知语言学家从文化性认知的角度来深入研究语言,也使语言人类学家从认知科学的维度来审视语言和文化。但是,他们对帕尔默文化语言学的探讨很少涉及到意象英译过程中的缺失与误译。

二、帕尔默文化语言学视阈下的意象观

帕尔默文化语言学是关于意象的理论,因此,帕尔默(Palmer)称之为“文化心象理论”(culturally defined mental imagery)。[1]4他认为:“意象是指人们对事物的感知在大脑中形成的表征,这种表征不是直接感知的,而是依靠人们的记忆或联想、心理或心理图像来表达概念或意识,同时这种心理表征可以由任意一个感官和机体感知而产生。”[1]47换言之,意象是具体的、图式的,它来自于我们所有的感官模式。除了视觉意象外,意象还包括听觉、动觉、嗅觉和温度意象。复杂的意象则来自于能够表征我们情感状态的情感意象。正如帕尔默所指出的:“只有作用于我们感官器官的各种经历和体验,人类才有意象能力,才有语言表达能力。”[1]48

(一)意象与语言

帕尔默主要借用了认知语言学的意象概念作为其理论的内核。意象就是“源于感官对周围的直接感知经验,是其概念上的类似物,具有间接性”。[1]47也就是说,意象是一种心理表征,最初是由我们的感觉器官得到的,并与现实具有一定的相似性。这些由人们的直接感性经验产生的意象包括脑海中呈现出来的各种图像和通过听觉、动觉、视觉和嗅觉所获得的经验。由于人们的认知能力是有限的,并具有差异性,因此,虽然人们对外界事物的体验和感知是直接得到的,但是大部分都经过了人们的认知加工。这类认知加工包括去粗取精,去伪存真,以及抽象概括,与已有的概念进行比较以扩大形成概念网络,形成完形特征和框架,等等。因此,在此基础上形成的意象不是具体的、全面的,而是抽象的、概括的。

语言的产生离不开意象,而意象又根植于文化。因此,意象、语言和文化三者之间的相互关系共同构成了文化语言学的核心内容。在意象和语言的关系探讨方面,帕尔默用他对Kaluli族的信仰研究,来说明“意象对话语的结构起着规定的作用,意象和话语是同构关系”。[2]此外,帕尔默在说明Navajo部落(纳瓦霍,美国最大的印第安部落)的空间术语的意象图式时,引入了空间术语的通用参照框架(Universal Frame of Reference),来说明特征与意象图式之间的区别。事实上,有些意象较为真实地反映了人们在空间方位、力度强弱等方面的直接经验。如在Coeur d’Alene语(华盛顿州东部和爱德华州北部的印第安语)中,手掌被称为“手背的面”,而在欧洲语言中,手掌则被称为“手内的面”。帕尔默认为这一空间术语的使用表明:“特定的体验必然产生特定的意象,而特定的意象必然体现在特定的语言表达中。”[1]74

(二)意象与文化

语言作为一个民族的文化符号,普遍存在于不同的民族中。帕尔默文化语言学以意象为核心,同时深入地探讨了意象、语言和文化三者之间的相互关系。帕尔默认为,“语言是基于意象的有声音的象征符号的游戏”、“所有的象征符号都以意象为基础”、“所有的意象都是由文化和个人历史所构建”。[1]49从本质上看,语言是以意象为核心的,有声的语言符号的组合,而意象又根植于文化,同时又受个人历史的影响。在文化和语言的关系上,帕尔默同意人类学家的观点。正如Sapir所主张的“语言的背后是有东西的。而且语言不能离开文化而存在,所谓文化就是社会遗传下来的习惯和信仰的总和,由它可以决定我们的生活组织”。[3]221由此可见,意象与其所根植的文化密切相关。语言是意象和文化的载体。因此,同一个意象,在不同的文化背景下,其概念意义和联想意义是不同的,很可能会造成文化意象的错位和误读。

人们通过感知和体验形成的概念是通过大脑的反复认知加工而获得的,因此是间接的,甚至在某种程度上是对外界事物扭曲的表征。换言之,除了很多反映感性经验的意象外,大多数意象都是衍生出来的,是对外部世界抽象化的结果。“在语境不断变化的情况下,只有在社会文化中构建起来的、约定俗成的、人们互为预设的、共享共知的世界观意象,才是人们赖以理解话语的可靠参照物”。[4]综上所述,意象的表达离不开语言,语言的产生离不开意象,语言与意象息息相关、紧密相连。事实上,语言是语言符号基于意象的排列和组合,而意象又是由文化所决定的。因此,在意象翻译的过程中,译者要兼顾原文意象的语言和文化内涵,并将其恰当地体现在译文本中。在意象翻译的过程中,意象缺失与误译的现象时有发生是不争的事实。本文以葛浩文英译《红高粱家族》为例,从语言和文化两个维度来探讨帕尔默文化语言学对汉语文学作品意象英译的解释力。

三、帕尔默文化语言学视阈下的意象缺失与误译的分类及分析

莫言是第一个获得诺贝尔文学奖的中国籍作家。他自上世纪80年代以一系列充满着“怀乡”情感的乡土作品崛起,被称为“寻根文学”作家。他的《红高粱家族》是20世纪80年代中国文坛的里程碑之作,已经被翻译成20多种文字在全世界发行。莫言以自由不羁的想象、汪洋恣肆的语言、奇异新颖的感觉,创造出了一个辉煌瑰丽的莫言小说世界,而这些都是通过不同的意象来呈现给读者的。葛浩文被夏志清称为公认的中国现当代文学之首席翻译家。通过他的翻译,莫言的“高密东北乡”被安放在了世界文学的版图上。

意象的表达离不开语言,语言又是语言符号基于意象的排列和组合,意象同时又在某种程度上受文化的影响。由于“任何一种语言都不单纯是字词句的组合,而是该语言民族的历史、哲学、艺术心理等方面的沉淀;从一种语言到另一种语言的传递过程也不可能是字词句之间的机械转换,不同语言特有的文化积淀使它们彼此之间的转换变得异常复杂”。[5]204因此,《红高粱家族》英译中意象的传递也不例外,也存在一些意象缺失与误译的现象。

(一)语言维度的意象缺失与误译

语言维度的意象误译包括声音意象的缺失与误译以及颜色意象的缺失与误译。声音意象和颜色意象是通过语言进行表达的,而不同的语言有其特定的表达方式。如汉语里有关声音的拟声词以及颜色的形容词要比英语丰富得多,因此,很难在其意象英译的过程中找到对等的表达,这就容易造成语言层面的意象缺失与误译。

1.声音意象的缺失与误译。

在《红高粱家族》中,莫言采用不同的拟声词来模仿不同的声音。高密如画的风景和这些拟声词的使用给读者带来了一场场视觉和听觉盛宴。葛浩文主要是采取两种方式来处理这些声音意象的英译的:一是把拟声词译为动词;二是把拟声词译为英语里的拟声词。但是由于英语拟声词数量有限,在拟声词英译的过程中,难免会有声音意象缺失与误译现象的出现。现将葛氏《红高粱家族》中拟声词意象英译的部分实例粗略总结,如表1所示。

表1 拟声词意象英译简表

如表1所示,原文中使用了大量的拟声词,比较生动形象地表现事物的特点、人物的心情、动作的状态,使读者产生联想,产生身临其境的感觉。在句子“随着高粱嚓嚓啦啦的幽怨鸣声”中,拟声词“嚓嚓啦啦”这一意象写出了高粱仿佛在诉说奶奶风流悲喜剧,是一种幽怨的声音。在句子“风吹高粱,哗哗哗啦啦啦”中,拟声词“哗哗哗啦啦啦”将奶奶出嫁时,如同一只被绑的羔羊,不愿嫁但又不敢反抗的复杂心情表现得十分生动。葛译用“rustle”来传达两个不同的声音,原文的声音意象表现得过于单一。此外,“呜呜咽咽”、“喀噜喀噜”和“呜呜”在汉语里表示不同的哭声,葛译均用“sob”一词一带而过,可能是不得已而为之。除了把原文的拟声词转化为英语中的动词外,葛浩文还用英语中相应的拟声词来译原文中的拟声词。如他将“当啷当啷”、“咕咚一声”译为“bang”。由于英语中拟声词的数量有限,因此,在拟声词意象英译的过程中,就会出现用英语中的一个拟声词来传达原文中的多个拟声词的情况。这样容易造成原文中拟声词意象多样性的缺失与误译,降低了由原文拟声词意象的多样性而产生的表达效果。

2.颜色意象的缺失与误译。

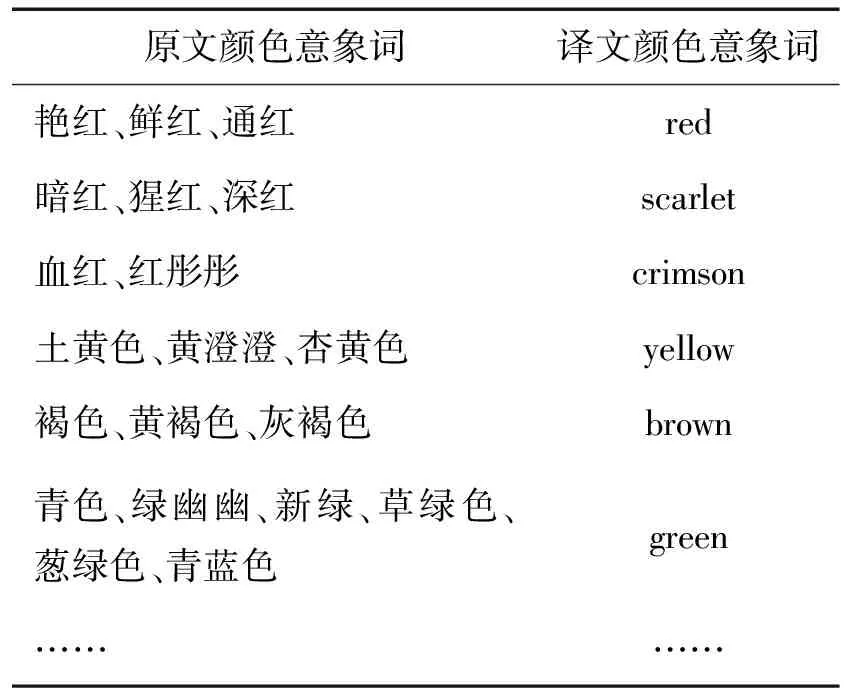

汉英颜色词的多寡也影响着颜色意象的缺失与误译。在小说中,莫言用不同的颜色意象词勾勒出了高密东北乡独特的美。红色是小说中使用最多的一种颜色意象。如红色有艳红、鲜红、通红、猩红、深红、血红、肉红、紫红、暗红等;又如蓝色有天蓝、瓦蓝、蔚蓝等。汉语这类颜色词较生动而形象地展现出了不同的颜色意象,从而使读者产生了不同的联想。但葛氏译文把与红色相关的颜色意象词大都译成了红色色系的统称颜色词,因此,并未真实地传达与不同红色相关的颜色意象。这也表明了颜色词重推理而轻感知的特点。有关葛氏颜色词意象英译部分实例,如表2所示。

表2 颜色词意象英译

由此可见,汉语颜色词丰富多样,英语颜色词单一有限,这恐怕是译文颜色词意象缺失与误译的原因之一。简言之,特定的意象需要特定的语言来表达。由于英汉两种语言表达中存在着无法对应的空位。因此,很难用译入语的语言准确地再现原文的意象。除此之外,造成意象缺失与误译的原因还在于英汉两种语言之间的文化维度上的差异。

(二)文化维度的意象缺失与误译

由于英汉两种文化的差异,译者在意象翻译的过程中需要考虑如何处理原文的意象,以及如何在译入语中寻找最贴切和合适的意象来再现原文中的文化意象。文化维度的意象缺失与误译大致可以分为四个方面:亲属称谓词;委婉语;习语;文化负载词。

1.亲属称谓词意象的缺失与误译。

汉语的亲属称谓词和英语的亲属称谓词有很大的不同,汉语的称谓要比英语的称谓复杂得多。在汉语里,有叔叔、舅舅和伯伯,而在英语里只有“uncle”。在汉语里,有阿姨、姑姑、婶婶、大娘,在英语里只有“aunt”这一词。此外,“小舅子”、“父老乡亲们”、“爷们儿”、“曹某人”、“后生”、“曹二老爷”、“司师爷”,这些汉语里富有特点的亲属称谓语也是称谓语意象英译中的难点。例如,“爷们,饶命吧!”[6]44“爷们”是路上打劫的人被余占鳌降服后,而对余占鳌的尊称。很显然,葛浩文把“爷们”译为了“gentlemen”,[7]48把靠体力挣钱的轿夫的社会地位提高了。因此,没有真实地传达原文中的称谓意象。又如,奶奶说:“嫂子,走直路吧,慢就是慢。”[6]55在这句话中,葛浩文把“嫂子”译为了“sister-in-law”。[7]60事实上,奶奶使用这个称呼是一种尊称,因为奶奶和王文义的妻子没有亲戚关系。因此,葛浩文对这一亲属意象的英译并没有真实地传达原文的亲属称谓语意象。再如,“我们村那个年已九十四的老太太对我说:‘亲娘人家!谁敢下去捞?满湾子麻风血,下去一个烂一个,下去两个烂一双,管多少钱也没人敢下!……’”。[6]104译文为“The ninety-two-year-old woman from our village told me,“No man would have dared go into an inlet filled with the blood of a leper, not even for his own mother!”[7]114在原文中,“亲娘人家”指的是“我”,而“我”是老太太同村的村民。老太太称“我”为“亲娘人家”是长辈对晚辈的亲切的称呼,尽管“我”和老太太没有血缘关系。而葛浩文把“亲娘人家”译为“his own mother”,[7]114显然造成了原文亲属称谓语的缺失与误译。

2.委婉语意象的缺失与误译。

由于英汉两种文化之间的差异,在委婉语意象英译的过程中,要注意英汉两种文化下的委婉语意象的区别。例如,“爷爷与她总归是桑间濮上之和”。[6]97“桑间濮上”指濮河岸边的桑树。蒲河岸边是年轻男女谈情说爱和幽会的地方。在古代历史和小说中多有提到,用来指男女之间的私情。而此处葛浩文把“桑间濮上之和”译为“so she and granddad were adulterers”。[7]99“adulterer”意为“通奸者”,实属对这一委婉语的误读。

又如“这天也是我奶奶的好日子”。[6]226译文为“It was a good day for my Grandma。”[7]239“好日子”在这里是指为奶奶的葬礼而择的吉日。在中国传统文化中,“好日子”是指根据古代黄历或者邀请为人们生活中重要的事情选定的吉日,比如出行、搬迁、埋葬,等等。虽然带有一定封建迷信性质,但却也是中华民族传统文化的遗留。因此,此处的“好日子”指的是奶奶下葬的日子,奶奶可以在死后升入天堂,“a good day”显然没有将原文意象表达出来。再如,爷爷说“豆官,咱们……找你娘去吧……。”[6]176译文为“Let’s go and find your mother”。[7]179这是爷爷在伏击失败和奶奶中枪之后而说的话,表现了爷爷当时悲观绝望的心情。因此,“找你娘去吧”意思是自杀去与天堂中的奶奶相会,而不仅仅是去找奶奶这一简单的行为。显然,葛氏将其直译为“go and find your mother”,[7]179并没有译出原文委婉语的意象。

3.习语意象的缺失与误译。

习语是民族语言中的精粹,是文化的载体,带有浓厚的民族色彩和鲜明的文化内涵。它是长期的社会实践中提炼出来的短语和短句,其特点是言简意赅、形象生动。习语通常为具有特定形式的词组,其蕴含的意义往往不能从词组中单个词的意思推测而得。它主要包括成语、俗语、格言、歇后语、谚语、俚语、行话等。高密这个东北乡上的习语则更具特色。要真实地再现原文的习语意象对于译者来说是个很大的挑战。

例如,“他爹就到了十年坟了……我又成了这个样,真是上也难不上也难。”[6]109译文为“I don’t know whether I’m up or I’m down”。[7]107中国有许多地方对“上坟”都有讲究,通常是在清明节、农历七月十五、农历十月一日以及大年三十或者正月初三,晚辈要准备祭祀死者用的日常用品(包括烟酒、馍、香、纸钱、鞭炮、小花圈等),到死者坟前进行祭祀,以表思念之情。“上”和“不上”在这里是动词,意思去上坟还是不去上坟,显然与表示方位的“上”和“下”没有关系。葛浩文则译为“whether I’m up or I’m down”,[7]107显然是对这一习语意象的误译。译为“whether visit or not”是否好些呢?

又如“小子,便宜不了你,黑眼里揉不进砂子去!”[6]231葛氏译文为“You won’t go away with throwing sand in my black eye”。[7]243这句话意为容不下不道德、不正确的事。事实上,在这部小说中,“黑眼”是一个人名,是铁板会的会长。余占鳌正在逐渐取代“黑眼”在铁板会的领导地位,这是“黑眼”在酒后对余占鳌进行威胁的话。很明显,葛浩文的译文是直译,没有再现原文的习语意象,隐含意义尽失,因此,属于误译。

再如“抬头不见低头见,不是沾亲就是带故。”[6]301葛浩文的译文为“who saw each other every time we looked up”。[7]301这个汉语习语的意思是亲戚邻里日常往来频繁的意思。在此处指的是,一位年过四十的铁板会会员的儿子,因参与绑架胶高大队的江队长,而被胶高大队队员打死。可悲的是,他的小舅子却是胶高队的人。“抬头不见低头见”指的是他们都是临庄且沾亲带故的乡亲,发生这样的流血事件实在是不应该。葛氏的直译是明显的误译,造成了此习语意象的缺失与误译。

4.文化负载词意象的缺失与误译。

语言不仅是人类思想感情表达与交流的工具,而且是文化的载体。它反映一个国家、一个民族的生态地域、物质文化、宗教信仰等。不同的语言决定了不同民族的不同思维方式、行为方式以及语言表达方式。因此,最能体现语言承载的文化信息、反映人类的社会生活的词汇就是文化负载词。文化负载词意象的英译,要求译者准确、恰当地,理解他国文化中的信仰、习俗、审美价值观等方面的同时,才能忠实地传达本国文化的精髓,才能真正做到不同文化之间的交流。以高密东北乡的文化为背景的《红高粱家族》含有大量的文化负载词。但是,由于两种语言之间存在文化差异,文化负载词意象的缺失与误译的现象是不可避免的。因此,译者要正确地传达原文的文化负载词意象,就需要对文化负载词进行正确解读,并进行适当补充。《红高粱家族》文化负载词英译的缺失与误译现象也有多处。

例如“轿夫抬轿从街上走,迈的都是八字步,号称踩街”。[6]39在此处,轿夫迈着八字步,一方面是为了讨好主家欢喜,多谢赏钱;另一方面也是此文化习俗的礼仪规范。由于汉语是象形字和会意字,而英语是字母语言,因此,很难在英语中找到对等的形式。此处,葛浩文把“八字步”译为了“Vimprints”,[7]42笔者认为欠妥。又如,“外边有两张腿歪面裂的八仙桌子”。[6]92关于“八仙桌”有这样一个传说。八仙结伴云游天下,有一天,路过杭州 ,听人说杭州有个画圣 ,就一齐来拜访。吴道子家中没有一张大桌。吴道子灵机一动,大笔一挥,画出一张四角的、方方的桌子,“八仙桌”便由此而来。葛浩文把“八仙桌”译为“table”,[7]27没有表现出“八仙桌”这一文化负载词的文化底蕴。

再如“爷爷幻想着包容着綦家老翰林尸体的棺材已经飘然离地”。[6]256从唐朝起翰林院开始设立,起初是为选拔具有艺能人士而设的机构,但自唐玄宗后演变成了专门起草机密诏制的重要机构,院里任职的人称为翰林学士。明、清开始从进士中选拔。“翰林”这一文化负载词指的是皇帝的文学侍从官。这里的“老翰林”指的是胶县城綦家老当家的。葛浩文把“老翰林”译为“a Hanlin scholar”,[7]254未能准确传达“翰林”这一文化负载词的意象,也许是葛先生为了译文简洁而有意为之。

四、结论

综上所述,无论是语言层面的意象缺失与误译还是文化层面的意象缺失与误译都表明:意象根植于文化;语言是意象的载体。意象的解读与原文的语言和文化有关。因此,若要对原文的意象进行正确而真实传达,需要译者对原文的意象进行正确解读,以减少或避免意象缺失与误译现象的发生。通过从语言和文化两个维度对《红高粱家族》意象缺失与误译的分析表明:造成意象缺失与误译的原因有主观原因和客观原因。主观原因首先在于译者对中国的语言与文化缺少深入了解而造成的意象缺失与误译。这就需要译者在意象英译的过程中,对汉语的语言和文化进行深入探究。其次是译者考虑到读者的接受能力而进行了稍许的改译。客观原因是英汉两种语言之间存在着差异,很难在另外一种语言中找到完全对等的成分。因此,译者会在译入语中尽可能地寻找和原文对应或者相近的意象进行传达。

[参 考 文 献]

[1]Palmer G.B.TowardaTheoryofCulturalLinguistics. Austin: University of Texas Press, 1996.

[2]纪玉华.帕尔默文化语言学理论的构建思路[J].外国语,2002,(2).

[3][美]萨丕尔.语言论——言语研究导论[M].陆卓元译.北京:商务印书馆,2000.

[4]周海云.帕尔默文化语言学视角下古诗中酒的意象传达[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2011,(4).

[5]陈浩东.翻译心理学[M].北京:北京大学出版社,2013.

[6]莫言.红高粱家族[M].上海:上海文艺出版社,2012.

[7]Howard Goldblat.RedSorghum. Arrow Books Ltd,2003.