山东省高校理工学报影响力分析

2014-04-01郝秀清姚佳良

郝秀清,姚佳良

(山东理工大学 学报〈自然科学版〉编辑部,山东 淄博 255049)

高校学报承担着“传播科研成果、发现和培养科研人才、搭建学术交流平台”的重要职责,在高校的学科建设、人才培养中发挥着重要的作用。[1]山东作为全国的经济大省,最近几年高等教育有较快的发展。为了全面了解山东高校学报学术影响力的整体概况,基于总被引频次、影响因子、基金论文比、来源文献量、引用刊数、地区分布数等6项指标,我们对山东省21种高校理工学报2007~2011共5年的评价指标数据进行分析,以期明确各学报的优势与不足,为进一步改进学报工作提供参考。

一、样本数据来源及影响力评价指标选取

从万方数据库期刊地区分布山东中,筛选万方数据库中收录的山东高校理工学报共21种作为研究对象,21种山东高校理工学报近5年的评价指标数据来源于《中国期刊引证报告》(扩刊版)(2008~2012)。

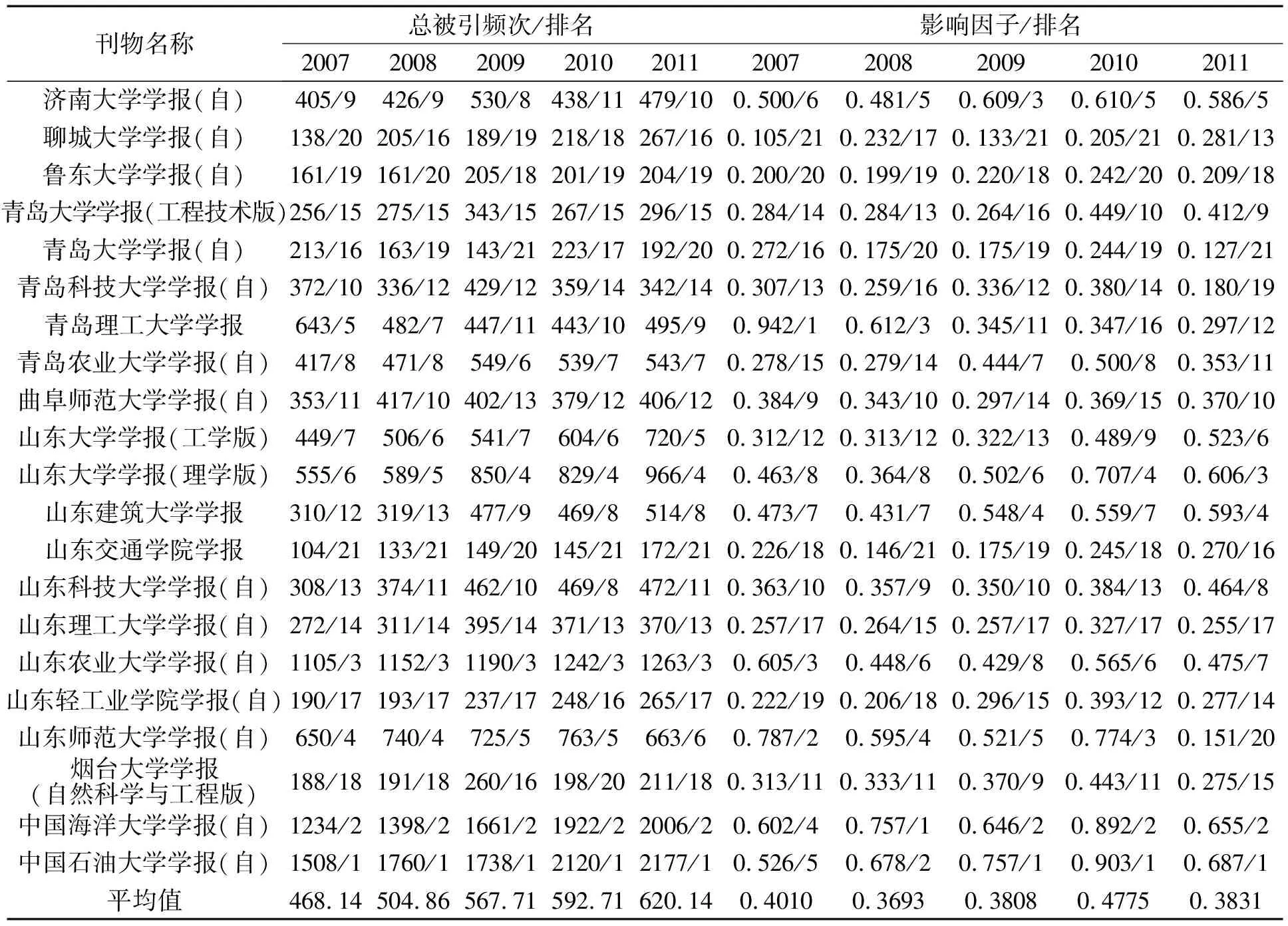

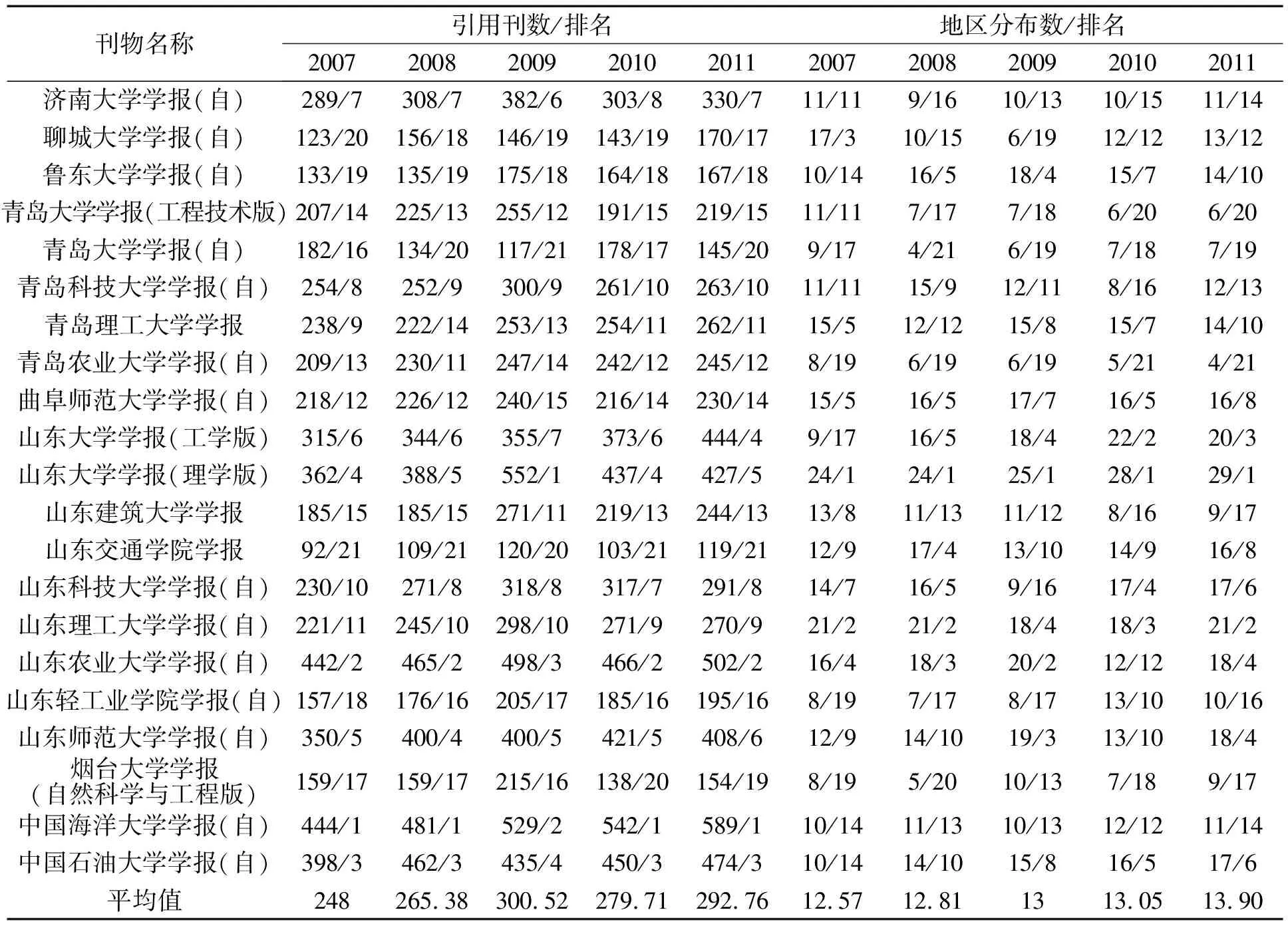

期刊的评价指标是对期刊已经存在的状态或达到的水平进行评定。根据万方数据库中的指标集成的《中国期刊引证报告》,包括了9项期刊引用计量指标和9项来源期刊计量指标,我们选取了其中最能反映期刊作用、地位、影响力及反映期刊论文学术质量和覆盖面的6项指标,即总被引频次、影响因子、基金论文比、来源文献量、引用刊数、地区分布数等作为本研究中的评价指标,并分别对21种学报的这6项评价指标数据进行分析,以全面了解各学报的情况。21种学报的对应指标见表1~表3。

二、影响力评价指标分析

(一)总被引频次

总被引频次可以显示该期刊被使用和受重视的程度以及在科学交流中的作用和地位,客观地反映出一种期刊的学术影响力,因此常被用来显示期刊在一个学科领域的长期、实际学术影响力。

由表1可知,2007~2011年,21种学报中总被引频次排名前3位的学报非常稳定,分别是中国石油大学学报(自)、中国海洋大学学报(自)和山东农业大学学报(自),它们的总被引频次均超过了1000次且呈逐年上升的趋势。21种学报中,绝大多数学报的总被引频次呈现稳中有升的趋势,中国海洋大学学报(自)、山东交通学院学报、山东建筑大学学报、山东大学学报(理学版)、聊城大学学报(自)2011年总被引频次分别为2007年总被引频次的1.626、1.654、1.658、1.741、1.935倍。21种学报的平均总被引频次也在逐年提高,说明这些学报的学术影响力正不断提升,但个别学报的总被引频次在某些年份急速下降,应引起办刊人的重视。

表1 21种山东高校理工学报2007~2011年的总被引频次、影响因子及排名

表2 21种山东高校理工学报2007~2011年的来源文献量、基金论文比及排名

表3 21种山东高校理工学报2007~2011年的引用刊数、地区分布数及排名

2007~2011年,21种学报中,最大和最小总被引频次的比值分别为14.5、13.23、12.15、14.62、12.66,说明这21种学报的总被引频次差别较大,各刊的影响力和受重视的程度两级分化严重。

(二)影响因子

影响因子是反映期刊学术影响力及近期在科学发展和文献交流中所起作用的指标,在同类学报中,影响因子越大,其学术影响力和作用就越大。影响因子是一个相对统计的平均值,可以克服由于期刊大小、历史长短、刊期不同及载文量多少而造成的偏差。[2]

由表1可知,2007~2011年,21种学报影响因子的排名不如总被引频次那样稳定,影响因子的平均值也是有增有减,呈现了一种不稳定性。中国海洋大学学报(自)和中国石油大学学报(自)的影响因子排名始终在前5位;山东大学学报(理学版)、山东大学学报(工学版)的影响因子排名稳步上升;山东师范大学2007~2010年影响因子排名均在前5位,但2011年排名第20位;青岛理工大学学报2007年和2008年的影响因子排名为第1位和第3位,但2009~2011年影响因子排名下降较快,与之对应,该学报的总被引频次也呈现同样的变化趋势。

虽然5年间影响因子平均值有增有减,但值得注意的是,与2009年相比,2010年所有21种学报的影响因子均呈现了上升的趋势,无一下降,且有些学报如青岛大学学报(工程技术版)影响因子上升极快,由0.264增至0.449,增加了70%。2007~2011年,21种学报最大和最小影响因子的比值分别为:8.97、5.18、5.69、4.40、5.41,因此,从影响因子的角度看也证明了各刊发展的不平衡性,但近5年各刊影响因子差别在减小。

(三)来源文献量

来源文献量是指来源期刊在统计当年发表的全部论文数,它们是统计期刊引用数据的来源,用以反映一个期刊所载信息量的大小,是期刊输出信息能力的标志。

由表2可知,2007~2011年,21种学报中,一半以上的学报来源文献量5年来基本保持稳定,但有5家学报来源文献量呈下降趋势,特别是山东科技大学学报(自)和青岛理工大学学报,与2007年相比,2011年的来源文献量分别减少了37篇和32篇,减少了25.87%、16.84%,变化幅度较大。减少的原因可能是学报加强了对稿件的审稿力度,符合刊物质量的稿源减少;也可能是编辑部调整战略或其他原因。21种学报中,有3种学报的来源文献量有较大幅度的增长,分别是山东大学学报(工学版)、山东大学学报(理学版)和中国海洋大学学报(自),这3种学报均为“985”工程高校主办的核心期刊,稿源充足。来源文献量的增加说明这些学报的承载信息量进一步增加。由5年来源文献量的变化趋势可知,在稿源竞争激烈的情况下,一般期刊的稿源不足问题应引起人们的重视。

(四)基金论文比

基金论文比是指来源期刊中各类基金资助的论文占全部论文的比例,这是衡量论文学术质量的重要指标。

由表2可知,21种学报的基金论文比总体呈上升的趋势,济南大学学报(自)和中国海洋大学学报(自)近5年的基金论文比均在0.88以上,尤其是济南大学学报(自),2011年基金论文比达到了1.0。基金论文比的稳步增长一方面是由于国家加大了对科研的投入力度,使得基金项目数增加;另一方面,部分期刊尤其是各类核心期刊提高了刊发论文的门槛,要求或优先考虑有基金的论文。获得资助的论文在学科的前沿性和创新性方面更有保障,稿件质量相对而言也要高一些。21种学报中,有3种学报近5年的基金论文比偏低,均在0.4以下,原因可能是这些一般期刊稿源本身不是很好,无法再对论文是否获得资助有更高的要求,这些期刊应在争取高质量稿源上想对策、下功夫。

(五)引用刊数

引用刊数是指引用被评价期刊的期刊数,它客观地反映了被评价期刊被使用的范围。

由表3可知,近5年山东高校学报引用刊数均值呈现上升—下降—上升的趋势,排名始终在前5位的有:中国海洋大学学报(自)、中国石油大学学报(自)和山东大学学报(理学版)。山东大学学报(工学版)和中国海洋大学学报(自)的引用刊数一直呈上升趋势,与引用刊数排名对应,这些期刊的被引频次、影响因子、基金论文比均排在比较靠前的位置,说明这些期刊在社会、行业和科研人员中得到了充分认可,因而被广泛使用。2007~2011年,21种学报的最大和最小引用刊数的比值分别为:4.83、4.41、4.72、5.26、4.95,所以各期刊引用范围差别较大。

值得注意的是,2010年,有15种期刊的引用刊数较2009年的有所下降,其中烟台大学学报(自然科学与工程版)在来源文献量比较稳定的情况下,引用刊数由215种下降到138种,下降了35.8%,引用刊数突然大幅度下降的原因需进一步分析。

(六)期刊地区分布数

期刊地区分布数是指来源期刊登载论文所涉及的地区数,这是衡量期刊论文覆盖面和全国影响力大小的一个指标。

由表3可知,地区分布数均值总体呈上升趋势。2007~2011年,地区分布数始终排在前5位的有山东大学学报(理学版)和山东理工大学学报(自)。山东大学学报(理学版)是一个综合性期刊,专业面广,且其主办单位山东大学是“985”工程大学,学术影响力大,因而其论文覆盖面和全国影响力近5年始终排在21种学报之首。山东理工大学学报(自)虽然是省属高校主办的期刊,但近5年来,其来源文献量和地区分布数均排在前列,主要是由于该学报重视与作者尤其是研究生作者的沟通,使得这些毕业后在全国各地的研究生无论是深造还是就业,一旦有了论文首先会想到向曾经耐心指导其论文发表的母校学报投稿,因而该学报刊载论文的覆盖面较广。

21种学报中,山东大学学报(工学版)和中国石油大学学报(自)的地区分布数稳步增长,但有2种期刊的地区分布数始终在10以下,期刊论文覆盖面和全国影响力较小。这可能是与期刊的定位和立足本地的指导思想有关,也可能与期刊刊载论文的专业范围有关。高校学报的作者群主要集中在高校及周边,这一特征使得高校作者地域的广泛性很难与专业期刊相比。[3]

三、结果与讨论

(一) 山东省21种高校理工学报的总体情况

1.整体水平不高,影响力有限。

总被引频次和影响因子能够反映刊物在本学科所处的地位,是国际上通行的科技期刊评价指标。将21种高校理工学报的总被引频次、影响因子与《中国期刊引证报告》(扩刊版)(2008~2012年)中对应指标的均值相比可知,在万方数据库中收录的6000余种期刊中,2007~2011年,总被引频次的平均值分别为571、667、756、882、957;21种学报中,近5年分别有5、4、4、3、4种学报的总被引频次超过了平均值,分别占总数的23.81%、19.05%、19.05%、14.29%、19.05%;且由表1可知,21种学报总被引频次的平均值小于万方数据库中6000余种期刊相应的平均值。

2007~2011年,万方数据库中6000余种期刊影响因子的平均值分别为0.410、0.394、0.422、0.479、0.390,21种学报中,近5年分别有8、7、8、9、9种学报的影响因子超过了平均值,分别占总数的38.10%、33.33%、38.10%、42.86%、42.86%,且由表1可知,21种学报影响因子的平均值小于万方数据库中6000余种期刊相应的平均值。

从总被引频次和影响因子来看,21种山东高校理工学报的总体实力不强,山东省学术期刊的总体情况也是如此。邱均平等统计、分析了中国中文学术期刊地区分布情况,数据表明,山东省有21种核心期刊,占核心期刊总数的1.6%,远远低于北京(35.7%)、上海(7.4%)、江苏(7.0%)、湖北(4.5%)、陕西(4.3%)等省市,排在第17位。[4]高校学报都是以自己学校的名称加以冠名的,作为高校的窗口,其水平与高校有非常大的关系,而山东省目前只有3所(山东大学、中国海洋大学和中国石油大学)全国重点建设的高校,数量远远少于北京、上海、江苏等省市,与陕西、湖北等省市相比也有差距,这与山东作为全国经济大省的地位极不相符。因此,山东省高等教育水平和高校学报水平都需进一步提高。

2.各学报发展水平不平衡。

我们以2010年总被引频次为例,分析21种学报评价指标数据最大值和最小值的比值。2010年,虽然只有3种学报的总被引频次超过了万方数据库中相应的平均值,但这3种学报的总被引频次是远远高于平均值的,分别是平均值的2.404、2.179、1.408倍,说明这3种学报的科研影响力是很强的;而总被引频次最低值只有145次,是平均值的16.44%,最大与最小总被引频次比值为14.62,其他指标的情况与此类似。可见,无论是从期刊被使用和受重视的程度、范围以及学术影响力来看,还是从论文的数量、质量及全国影响力水平来看,21种学报的发展规模和发展水平极不平衡。各项指标排在前列的绝大多数为重点大学的学报,强大的科研实力、良好的社会声誉及学报办刊人的努力,是形成这些学报核心竞争力的保证。但也有很少一部分普通院校的学报,如济南大学学报(自),凭借自己的努力和期刊的特色,各种指标也排在前列,已连续2届在北大的核心期刊中为自己争取到了一席之地。

3.提升学报影响力的对策。

(1)平衡综合性和专业性。目前,我国的大学综合性越来越强,与此对应,学报也多为综合性学报,这些学报虽然在覆盖面上较为全面,但版面分散、优势学科不明显。王文军的研究表明,高校学报的影响因子和总被引频次大大低于专业期刊,其学科优势无法体现,学术影响力受到影响。[5]一个成功的综合性研究,应该建立在大量的专业性个案研究的基础上,所以专业研究处于基础地位,与之对应,专业期刊应占据学术期刊的大多数甚至是绝大多数,[6]但现实情况与此相反,尤其是高校学报中,这种不对称情况更加突出。因此,高校学报应在综合性和专业性上寻求一个平衡点。在期刊改革的大环境下,有人提出一般高校可以以省为单位,整合本省高校学报资源,给重新整合的学报冠名“xx省高校学报xx学科专刊”,[7]这不失为一种整合解决办法,可能也更容易被大学学报接受,但学报自身形象的减弱是否能被为学报提供人、财、物的高校认可还有待进一步观察。

(2)找准定位,寻求突破。高校是分层次的,相对于全国综合类大学、专业类大学,地方高校的办学层次、专业学科处于弱势,其科研能力和学术竞争力相对较弱。[8]与此对应,各个高校学报本身起步和受重视的程度也不同,很难做到齐步走。地方高校学报想在短期内或一段时间内达到与重点高校学报同层次的水平是难以做到的,但根据实际情况依托优势学科、特色学科办一两个特色栏目是可以做到的。[9]所以,目前水平不高的学报,不能有“出身不好”的消极思想,否则会严重制约学报核心竞争力的提升。高校学报应找准自己的位置,在此基础上谋求学术质量的提高。

(3)广开渠道,挖掘稿源。目前,高校学报甚至是整个中国科技期刊界都面临优质稿源大量流失的问题。一流稿件投向国外,二流稿件投向国内专业核心期刊、知名高校学报或核心的高校学报,三流稿件或被上述期刊淘汰的稿件投向非核心期刊。[10]在以刊评文的情况下,由于评价标准、考核标准的压力,知名高校学报和核心期刊学报稿源充足,但尖端稿源少;而非核心的高校学报和一般专业期刊相比,所谓的级别相同,但其审稿及格式上的要求更为严格,出版周期长也是问题,所以,在稿源方面与一般专业期刊相比没有竞争力。吸收不到高质量的稿件,导致这些学报的质量下滑,形成恶性循环。国家政策的导向,部门、机构、高校的种种奖励,课题申请、评价制度,更加剧了优质稿件外流的程度。从山东省21种高校理工学报的来源文献量数据可知,符合要求稿件数量的下降,已使得一些期刊不得不减少版面以保证按时出刊。因此,稿源问题是影响期刊生存发展的关键所在,学报编辑需要调整工作重心,在发现和协助作者完成高水平论文方面多下功夫,保证期刊的优质稿源。

综上所述,目前山东高校理工学报的水平还有待提高。研究学报的评价指标,可以使学报发挥优势、明确不足,促进山东高校理工学报的改革和发展,使学报质量进一步朝着评价指标标示的优质方向努力。高校学报只有积极发展自己,才能适应时代的要求,在期刊改革的大潮中生存并发展壮大。

[参 考 文 献]

[1]刘岩,刘新军.论高校学报在学科建设中的作用及推动学科发展的实现途径[J].中国科技期刊研究,2012,(2).

[2]赵世华,贾黎明,侯庆磊,等.我国林业科学类期刊定量分析[J].大学图书馆学报,2011,(2).

[3]王泽龙.高校学报学术影响力分析[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2012,(3).

[4]邱均平,李爱群,周明华,等.中国学术期刊评价的特色、做法与结果分析[J].重庆大学学报(社会科学版),2008,(4).

[5]王文军.分学科评价:综合性学术期刊评价的合理路径——以教育部“名刊工程”入选综合性学报为例[J].南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学版),2011,(3).

[6]朱剑.高校学报的专业化转型与集约化、数字化发展——以教育部名刊工程建设为中心[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2010,(5).

[7]张智丹.地方高校学报改革与创新问题研究综述[J].长春师范学院学报(人文社会科学版),2011,(3).

[8]尹农.非核心类期刊高校学报的发展路径[J].编辑之友,2010,(11).

[9]王素琴.地方综合性高校学报评价指标刍议[J].编辑之友,2009,(8).

[10]邓秀林.非核心期刊的高校学报稿源问题研究[J].河南工业大学学报(社会科学版),2009,(3).