尚一心 抽象作品中留下的偶然性结果

2014-04-01

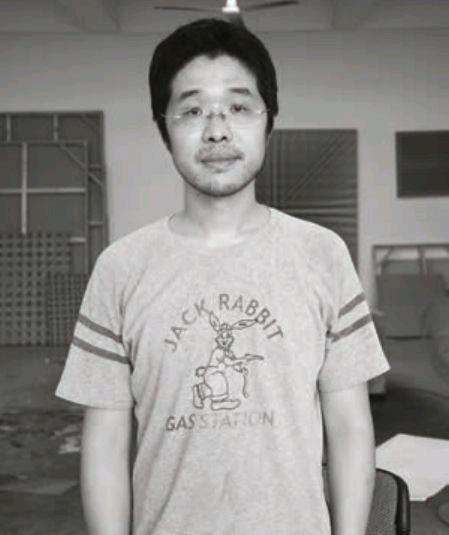

近日,尚一心在北京公社完成了他北京的首次个展,展览展出了他8件2013年的油画作品,虽从时间上来看是在2013年完成,但实际上对他来说则是过去四五年的一个积累和寻找的过程。在这个过程中,尚一心用一种特殊的方式找寻到了自己关于艺术创作的“切入口”,而他所选择的这种方式,是一种偶然性的结果。

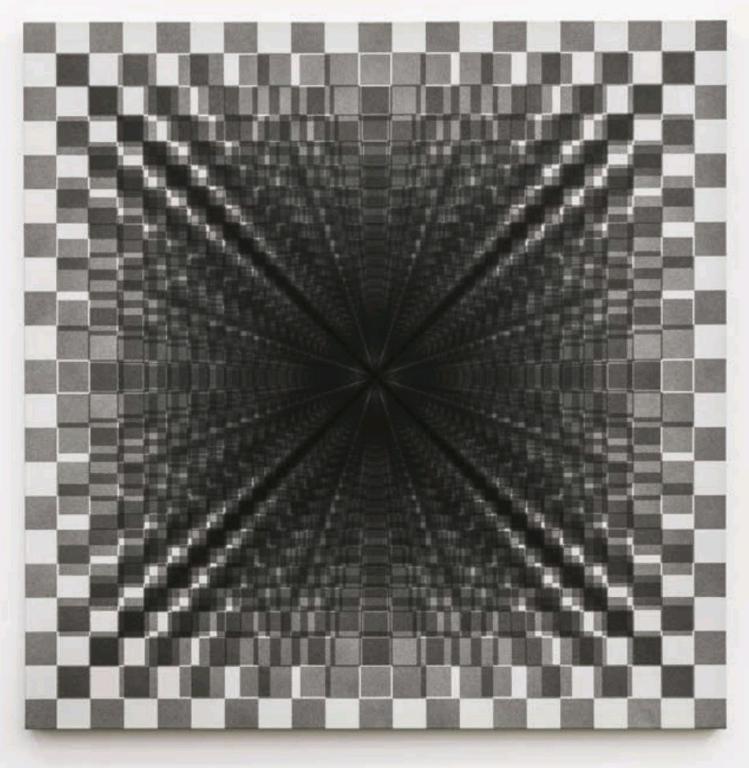

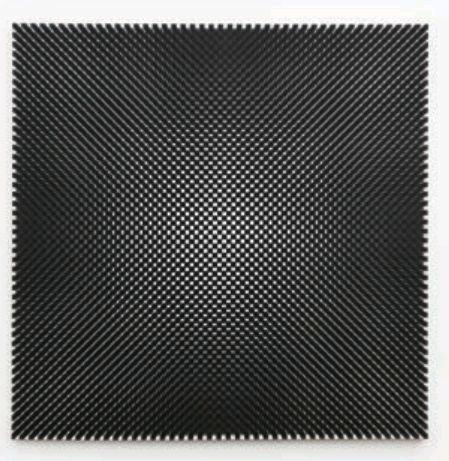

展览的8件油画作品画面均为正方形,而且风格明显,画面抽象,整体运用了没有任何意义的方块形元素,画布上的拉伸、交叉、延伸,结合画布背景的黑、白、褐色,走动在画面前的观者会有一种眩晕的感觉,这种给予观者的印象,其实正是尚一心对其作品的一个理性表达。而这种创作的手法,是在他阶段性的实验过程中发现的。“方格”以及他之前作品中的 “点”的形状都是视觉艺术中最基本的单位元素,被无数艺术家反复使用,它们没有任何的个性特征,没有任何象征意义和文化属性……它们既是独立的单位,又可以被复制而成“组”成“群”。在之前参加“绘画课”这个群展时,尚一心的《跑调》系列作品是在画布上虚构和假设“物”与它的“影”之间的互相牵制又错位的关系,当时他就想定位这个“物”为一个不变的基本单位以使得自己的工作方向性更明确,在那个时候,“方形”就出现了。之后他又将“物”与“影”合二为一(在尚一心看来,它们本身就是不可分离的),换言之,他把“物”之所以为“物”和“影”之所以为“影”的特征去掉了。也就是说后来出现在画面中的“方格”既是“物”也是“影”,既是“正”也是“反”,这也延续了他之前一直探讨的问题——讨论光源、物、影子三者之间互相牵制的关系。

至此,尚一心在他的抽象作品中将“方格”这一元素明确地提炼了出来,在他的这一系列作品中,“方格”这一画面元素的分布和轨迹的节奏感严谨得近乎于数学公式般,毫无表情和情绪可言,规整得看不出人为创作的痕迹。“方格”构建的“矩阵”不断地叠加形成一个有内在秩序和内在节奏的结构,它由最简单的数字支配着。这正是他所想表达的:我将“命题”收缩——一道简单的数学公式的N个结果的异同。眩晕或者不眩晕,画面中出现明显的“X”或者没有出现,平面感或者空间错觉等等,这些都是不同的画面呈现出的不同结果。它们都源自“一条公式”。

至于“这条公式”,促成了他现在作品所呈现的结果,而到具体到每件作品的制作,尚一心会先用电脑制作矩阵,它使得不断复制和虚拟同样的方格变得可能和简单。然后其再把每一层图导入至刻字机进行刻膜,将刻制完的不干胶膜粘贴在画布上,将浓缩墨水用水稀释至他需要的透明度,灌入手动压力喷壶喷洒在附了膜的画布上,等其干燥后将第一层膜从画布上揭走,再进行第二层的操作……每张画大概要进行40-50层的喷洒作业。这种物理性的创作手法,他所给予别人的解释则只是一个关于解答艺术的“切入口”,至于切入的方法,他选择了抽象。

尚一心在艺术创作的过程中充满了理性思维,这也是他作品形成的主要因素。他把作品的情绪和意义还给了观者,每位观看者,通过不同角度与不同的立场,得到了不同认识。而这点正是因为他弱化了情绪的结果,他通过这种实验,让光学和视觉错觉,构架出一个能够让人产生感官与情感发生交替变化的“场”,处于这个“场”中,人们的思绪是凌乱的,可能已经找不到生活的任何线索,但细心可以发现,“方块”构造的图形又十分整齐,每一部分都可能是一个主角,每一部分都是另外一部分的延续。从整体到局部,从局部到整体,这样反复循环,人的感官与情绪像是在被净化,从而一种新的想象又会从画面中提取出来,这种联想,甚至幻想,归结于尚一心的理性与实验,归结于他创作的没有任何意义的、任何情绪的“方格”。

创作过程中他将实验更加精准化,更加强调作品力度的展现,结果在排列结构中产生出一种静止中的紧张状态,一种静与动的对立。而这种“张力”是由不同的秩序、规则、节奏所带出的。这次展出的《1013-4-2500》、《13945-90-2500》等作品,“方格”被紧密地安置在画布上,艺术家希望通过元素的并置及关联,将他最初关于视觉逻辑的思考引入到更为宽泛的对于无意义但有计划堆叠的思路中。另外,在新作中,尚一心将颜色减化为黑白,或黑色与偏黄的白色,使得实验更有针对性,关注的是灰度叠加和最后黑白对比所带出的不同视觉强度,使作品在这个新的秩序中重新获得了一种扩张后的和谐。他运用刻字机软件,刻制出所需的方格矩阵胶纸,粘贴在画布之上,并运用压力喷壶将调和的丙烯或浓缩墨水一层层的喷附在黏贴着不同比例胶纸的画布上,而颜料浓淡稀稠的控制来自艺术家在不断积累的实验中所得。所以,在理性、有意识的安排与计算的行为过程中,“轨迹”慢慢地生成。换言之,尚一心的创作不是讨论文化现象,或情感的表述,都是以理性的诉求通过感性的实验过程来完成。

每个创作者的创作都肯定会不可避免地暴露他的世界观。尚一心亦是如此,在他的艺术创作道路上,他一直用的是自己的直觉,也就是冒出来的东西是否“刺”到他,让他是否觉得有趣,让他是否觉得有继续向下挖掘的必要。这就是他创作艺术的意义所在,至于其它,对他来说都貌似都不太重要。这正如他在作品中流露的“无表情”和“无情绪”,他只将作品本身当做是一堆冷冰冰的材料,因为这样才能让不同的观者将自己本身已有的情绪和表情投射其上。他所理解的“意义”也是差不多的一个东西,不同的时间、不同的空间、不同的语境下会产生不同的“意义”。而且尚一心没有想通过作品表达什么,他的工作脉络是被动式的,随波逐流式的,是一个阶段到一个阶段不同的实验和胡思乱想把他带到了“现在”这个点。当然它肯定有一个起点,但这个起点是什么已经不重要了,因为它不断地偏移,改变角度,早已找不回去了。他不生产“情绪”,不生产“意义”,因为它们本来就在那里。犹如他说:抽象还是具象,也不是我的主动选择,重要的是站在作品前的人认为他看到了什么那就是什么了。

尚一心在中国美院时曾得到过一次与法国第戎美院进行交换学生的机会。当时他在油画系,千篇一律的人体课程已经让他生厌,且觉得这些人体课和他的生活以及他看到的世界毫无关联。去欧洲的期间,让他的眼界大开,之前那种规律的学习与创作让他的想法产生了闭塞。而有了这样的机会,他把三个月的时间都花在了旅游看展览上,一切经验都是新鲜的:“当时巴黎东京宫有一个年轻人的群展,它们的方式和视角都让我有很大的触动”;“印象最深的是在威尼斯看双年展,当时同期在威尼斯还有一个Lucian Freud的大型回顾展。双年展是成百的艺术家参与的艺术盛会,另一个是个体艺术家的一辈子的工作,几百人和一个人的对阵,两年和几十年的对阵,它们形成了很有趣的对比”。

正是这种好奇,让尚一心在艺术创作的道路上不断探索、不断发现,而线索的到来也是随机的、偶然的,他给了观者一场特殊的视觉感受。(采访/ 撰文:王泽)