粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子在初发和复发性鼻息肉中的表达

2014-03-30刘屹靳元嵘张淑芳付绍喜

刘屹 靳元嵘 张淑芳 付绍喜

鼻息肉是耳鼻喉科常见病,复发率高,其病理特征表现为鼻腔和鼻窦黏膜水肿和炎性改变,当前认为是多种细胞因子在局部病灶内长期存在并使组织发生相应的病理变化。本研究通过检测初发鼻息肉和复发鼻息肉组织中粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(granulocyte-macrophage colony-stimulation factor,GM-CSF)表达的差异性,从而明确它在疾病发病中的作用。

1 资料与方法

1.1 一般资料 所有标本均来自于2006年1月至2012年10月在我科住院行鼻内镜手术的患者,其中初发鼻息肉患者40例(初发鼻息肉组),选择初发并且单发或多发,明显带蒂,男22例,女18例;年龄18~42岁,平均30.6岁;鼻内镜手术后送病理证实为息肉。复发鼻息肉患者40例(复发鼻息肉组),与初发性鼻息肉组患者无重叠,复发性鼻息肉组患者前期手术彻底,且术后经过规范的全身和局部药物治疗和定期复查等综合治疗措施,随访1年以上复发者。其中男24例,女16例;年龄35~68岁,平均48岁,复发鼻息肉组均为多发,鼻腔和鼻窦黏膜广泛炎性反应,正常黏膜和息肉界限不清楚,鼻窦CT结果可见多发或全组鼻窦炎。另以20例鼻中隔偏曲伴下鼻甲肥大,行下鼻甲部分切除术患者的下鼻甲黏膜组织做正常对照,其中男13例,女7例;年龄18~46岁,平均32岁。全部病例均无全身疾病、免疫系统疾病和其他鼻部疾病,所有患者术前1个月停用全身和局部抗生素和糖皮质激素类药物治疗,以减少对实验结果的影响。入院后采集病理标本,采集标本后开始上述药物治疗,择期手术。

1.2 试剂和方法 标本于4%多聚甲醛中固定,常规脱水,石蜡包埋。兔抗人GM-CSF多克隆抗体和即用型SABC型免疫组织化学试剂盒,DAB显色试剂盒均购自武汉博士德生物技术公司。采用SABC免疫组化法观察GM-CSF的表达。

1.3 结果判定 以细胞浆或细胞膜出现棕黄色者为阳性细胞,选取其中2张染色较好(阳性细胞清晰均匀,背景基本无染色)的组织切片作为统计分析对象,显微镜一侧目镜安装细胞计数网格(5 mm×5 mm,6×6条线),计数阳性细胞的数量。低倍镜下先观察每张切片的阳性细胞表达区域,从中随机观察5个高倍视野。采用染色结果半定量分析方法:高倍镜(×400)下计数5个视野的阳性细胞,阳性细胞≤10%计0分、11%~30%计1分、31%~50%计2分、51%~70%计3分、≥71%计4分;按染色强度,无着色的是0分、浅黄色的是1分、棕黄色的是2分、棕褐色的是3分。阳性细胞百分率与染色强度计分相乘为最终结果,结果分为4个等级:0分为阴性(-),≤2分为弱阳性(+),3~4分为中度阳性(++),>4分为强阳性(+++)。

1.4 统计学分析 应用SPSS 13.0统计软件,2组间和2组内表达的比较采用Wilcoxon秩和检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

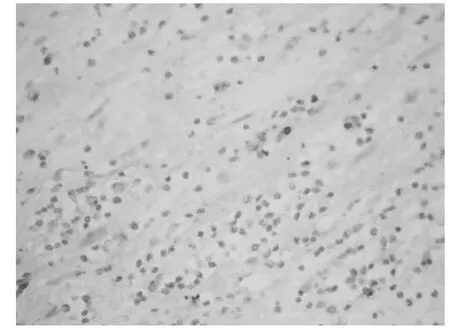

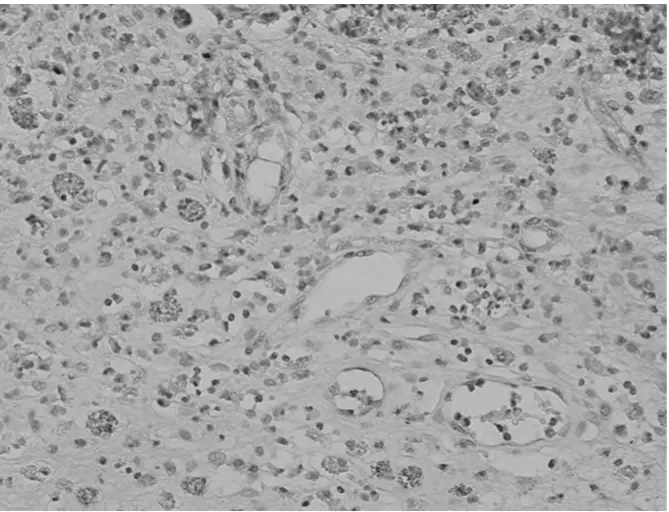

2.1 病理切片GM-CSF在初发鼻息肉和复发鼻息肉中阳性表达区域的主要组织学变化为组织内可见大量炎性细胞活化,积聚。阳性产物定位主要是胞浆和胞膜,呈现程度不等的黄色,阳性细胞主要分布于黏膜下固有层的和血管周围,主要是嗜酸性粒细胞、淋巴细胞、浆细胞等炎性细胞。

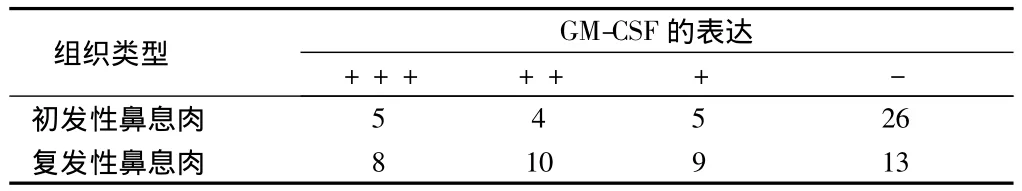

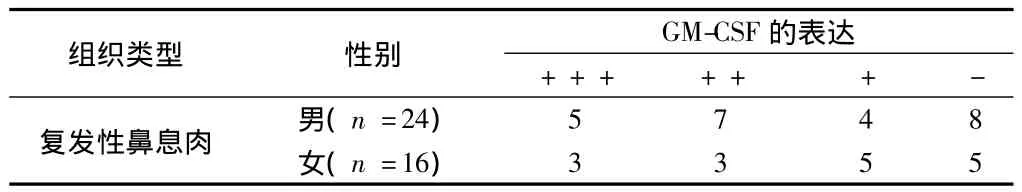

2.2 GM-CSF的表达 在初发性鼻息肉组织中,有14例表达为(+)~(+++),26例表达为(-);在复发性鼻息肉组织中,有27例表达为(+)~(+++),13例表达为(-),2组间比较差异有统计学意义(P<0.05)。其中,在初发性鼻息肉中,男性为22例,有8例表达为(+)~(+++),14例表达为(-);女性为18例,有6例表达为(+)~(+++),12例表达为(-),不同性别间比较差异无统计学意义(P=0.85)。在复发性鼻息肉中,男性为24例,有16例表达为(+)~(+++),8例表达为(-);女性为16例,有11例表达为(+)~(+++),5例表达为(-),不同性别间比较差异无统计学意义(P=0.75)。在正常对照组无明显表达。见表1~3,图1~3。

表1 GM-CSF在初发性鼻息肉和复发性鼻息肉中的表达n=40,例

表2 GM-CSF在初发性鼻息肉不同性别中的表达 例

表3 GM-CSF在复发性鼻息肉不同性别中的表达 例

图1 GM-CSF在初发性鼻息肉中的表达(免疫组化×400)

图2 GM-CSF在复发性鼻息肉中的表达(免疫组化×400)

图3 GM-CSF在正常鼻黏膜组织中的表达(免疫组化×400)

3 讨论

鼻息肉是发生在鼻腔和鼻窦黏膜的慢性炎症性疾病,在耳鼻咽喉头颈外科临床中发病率高,病因以局部炎症和变态反应为主,组织病理学以上皮增生、间质水肿和多种炎性细胞浸润为特征,浸润的炎性细胞可释放多种细胞因子,细胞因子对于病理变化的发生起到极其重要的作用,其中复发性鼻息肉表现得更加明显,主要表现为多组或者全组鼻窦、鼻腔黏膜水肿、炎症。本文所研究的复发性鼻息肉组患者前期手术彻底,术后经过规范的药物和局部治疗和定期复查等综合治疗措施,随访1年以上,且患者无全身疾病、免疫系统疾病和其他鼻部疾病,所以考虑术后复发与鼻腔反复慢性感染有关系。

GM-CSF是一种分子量约为18 000~32 000的酸性糖蛋白,其主要作用是维持粒细胞系和单核巨噬细胞系细胞的存活、诱导其生长,并使其功能增强。鼻息肉为慢性炎症性疾病,在发病过程中伴有炎性细胞的增生、趋化和集中,GM-CSF是一种能够调节炎性细胞活性的细胞因子,所以也存在于鼻息肉组织中。GMCSF主要由激活的T细胞和巨噬细胞产生。

本研究结果显示,GM-CSF在初发性和复发性鼻息肉组织中的表达相比较,差异有统计学意义(P<0.05),在正常下鼻甲黏膜中无明显表达,表明GMCSF的高表达与鼻息肉的容易复发有关,GM-CSF在鼻息肉发生、发展和预后中起重要作用。GM-CSF阳性细胞主要分布于黏膜下和血管周围,主要是嗜酸性粒细胞、淋巴细胞、浆细胞等炎性细胞。这充分说明,嗜酸性粒细胞等炎性细胞的浸润程度与GM-CSF在鼻息肉中的表达水平有密切关系[1],GM-CSF可增强炎性细胞向病灶的迁移和附着[2],张平等[3]的研究证实,GM-CSF促进了嗜酸性粒细胞的迁移和聚集,因此,GM-CSF是与嗜酸性粒细胞等炎性细胞关系密切,且对它们的生物学活性起主要调控作用的细胞因子[4]。一方面,炎性细胞活化后,增加了GM-CSF和其他细胞因子的分泌和表达;另一方面,GM-CSF又活化了鼻息肉中的炎性细胞,通过正反馈不断促进炎性细胞增多和聚集,使它们的存活时间延长,凋亡时间延迟,两方面相互作用,相互促进,使炎症长期存在,致使鼻息肉容易形成和复发。研究还发现,在初发性鼻息肉中不同性别间比较差异无统计学意义(P>0.05)。在复发性鼻息肉中不同性别间比较差异也无统计学意义(P>0.05),这表明GM-CSF的表达与性别无关。

总之,鼻息肉是以嗜酸性粒细胞等炎性细胞浸润为特征的慢性炎症性疾病,炎性细胞的浸润和GMCSF等细胞因子的释放与鼻息肉的发病有重要关系。

1 檀艳丽,田从哲,薛娟,等.人鼻息肉及鼻息肉病组织GM-CSF、IL-5的表达变化及临床意义.山东医药,2010,50:28-29.

2 林欣然,李杰恩,张龙城,等.IL-5和GM-CSF在慢性鼻-鼻窦炎手术前后鼻窦黏膜中的表达及意义.中国耳鼻咽喉颅底外科杂志,2009,15:326-330.

3 张平,徐文锋,张晓娥,等.白细胞介素-3和粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子在鼻息肉组织中的表达及其意义.临床耳鼻咽喉科杂志,2006,20:1093-1094.

4 罗晓,徐开伦.鼻息肉发病机制中Th2类相关细胞因子与嗜酸性粒细胞的关系.中国耳鼻咽喉颅底外科杂志,2012,18:244-248.