中兆沟泥石流特征及危害性分析

2014-03-30及宝鑫

向 兵,及宝鑫

(1.成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,四川 成都 610059;2.四川省煤田地质工程勘察设计研究院,四川 成都 610072)

中兆沟泥石流特征及危害性分析

向 兵1,2,及宝鑫2

(1.成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,四川 成都 610059;2.四川省煤田地质工程勘察设计研究院,四川 成都 610072)

中兆沟为一泥石流频发地区,曾于1989年和2008年雨季发生较大规模的泥石流,其中1989年泥石流灾情较为严重.本研究在现场踏勘的基础之上,在分析中兆沟泥石流流域分区特征的基础上分别从地形、水源、物源3方面着手,计算泥石流的流体重度、流量、流速、整体冲压力.计算结果显示,中兆沟泥石流为易发性暴雨沟谷泥石流,存在较大危害性.

泥石流特征;静动力学参数;危害性;中兆沟

0 引言

中兆沟位于四川阿坝州松潘县,每年雨季或融雪季节都会爆发不同程度的泥石流,受5·12地震影响,沟域内新产生了大量的碎屑物质,为泥石流的发生提供了充足的物质条件.由于该沟沟口泥石流堆积区泥石流的潜在危害性较大,是当地重大地质灾害隐患点之一.

1 中兆沟泥石流流域分区特征

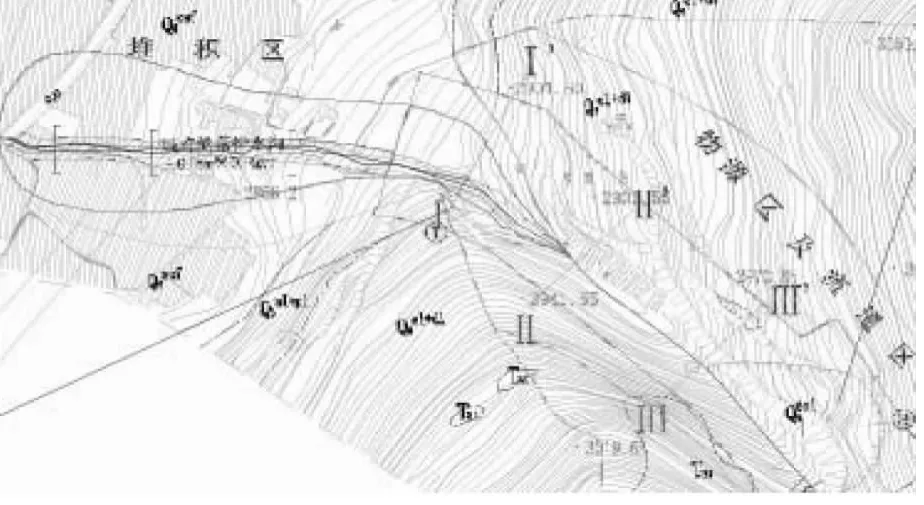

根据该泥石流沟的发育现状和形成特点,本研究将沟域划分为泥石流清水区、泥石流物源及流通区和泥石流堆积区,其中该泥石流沟的流通区和物源区基本一致,其分区图如图1所示.

图1 中兆沟泥石流分区图

1.1 泥石流清水区特征

中兆沟分水岭至高程约3 000 m一带为清水区.总体形态呈凹槽状,区内地形坡度较陡,一般为35°~45°,沟谷纵坡大,多在350% ~450%以上,汇水面积约0.57 km2.坡面植被较发育,植被覆盖率可达50% ~60%,沟坡主要为基岩,但基岩裸露区较小.该区基本无大规模松散堆积物和不良物理地质现象分布,它是构成沟内洪水和地表径流的主要水源汇集区.

1.2 泥石流物源形成区及流通区特征

中兆沟泥石流物源形成区及流通区位于海拔约3 000 m以下至沟口堆积区(海拔2 920 m处),该沟道长约869 m,平均纵坡坡降为215‰,汇水面积大约0.14 km2.沟道较顺直,沟道宽一般5~50 m不等,纵坡坡降较大,左侧边岸较右侧边岸陡.沟谷两侧岸坡稳定性差,岸坡变形破坏强烈,谷坡前缘坡体滑塌变形破坏强烈,沟内堆积的松散固体物质较多,短历时的强降雨是促发泥石流的主要动力条件.

1.3 泥石流堆积区特征

中兆沟沟口至213国道外侧为泥石流堆积区.堆积区平面形态呈喇叭状,为多次堆积而成.扇体纵长约0.5 km,宽约0.4 km,面积约0.03 km2,地形坡度5°~8°,成分主要为块碎石土,大小混杂堆积,泥砂含量30%左右,粗粒成分以板岩、变质砂岩为主,粒径以10~30 cm为主.因村民房屋建设改造,扇状堆积地形特征已被破坏,平均宽度、厚度和堆积量方量不易估算.但根据泥石流堆积物的分布和调查访问,估算总堆积量达22×104m3,经计算,1989年一次性冲出量约5 300 m3,2008年一次性冲出量约1 000 m3,规模属小型泥石流.

目前,中兆沟沟水从堆积区中南侧流过,沟道浅窄,沟平均宽0.5 m,平均深0.4 m,至国道213道路排入涵洞,最终流入岷江.经访问当地村民,因中兆沟泥石流每年雨季不同程度的爆发,造成其下游出口段堆积区沟道抬升已高于周围房屋基础0.5~1.5 m.

2 中兆沟泥石流形成条件

2.1 地形条件

中兆沟位于岷江左岸,沟域分布南东侧较宽,西北侧较窄,为典型的“V”形深切割冲沟(见图2).沟域最高点位于南东侧坡顶,高程3 406 m,最低点位于G213国道,高程2 848 m,相对高差558 m.整条沟的纵长为1.1 km,其平均纵坡坡降为216‰,平均宽度0.35 km,沟域面积0.85 km2.

中兆沟在3 000 m高程处发育2条支沟(1#支沟、2#支沟),呈树枝状分布,各支沟基本特征统计如表1所示.

表1 中兆沟各主要支沟基本特征统计表

2.2 水源条件

中兆沟位于岷江左岸,沟中常年有水,踏勘测得主沟流量1 L/s左右,主要接受大气降水及地下水补给,流量受降水量影响大.区内年均降雨量728.6 mm,历史上曾出现20 min最大降水量21.4 mm,1 h最大降水量25.3 mm,24 h最大降水量46 mm,暴雨强度大(R=5.4),具备发生泥石流的暴雨条件.整个流域汇水面积达0.72 km2,为泥石流爆发提供了充足的水源条件.沟内发育2条支沟,在平面上呈树杈形状,1号支沟为常年性冲沟,2号支沟为季节性冲沟.沟域内没有水库、湖泊等其他地表水体.

2.3 物源条件

从物源分布特征上看,中兆沟沟域内第四系堆积物最主要的是滑坡堆积()、崩坡积()、泥石流堆积)及坡面侵蚀物源和沟道堆积物源,主要沿形成区及流通区段两岸分布,现场踏勘发现有6处主要物源.

中兆沟沟区所处地质构造应力较强,岩体破碎,沟谷两岸第四系松散层分布范围广、厚度较大,沟岸不稳定,两岸滑坡、崩塌发育,为泥石流形成提供了充分的物源条件,具体如表2所示.

表2 中兆沟泥石流物源估算汇总统计表

3 泥石流静动力学参数

3.1 泥石流流体重度

由于缺乏中兆沟泥石流发生时的监测资料,本研究采用配方法和查表法[1-3]来确定相关数据.中兆沟泥石流重度按照《泥石流灾害防治工程勘查规范》(DZ/T0220-2006)附录H填写泥石流调查表并按附录G进行易发程度评分,按表G.2查表确定中兆沟泥石流重度和泥沙修正系数,其结果如表3所示.

表3 中兆沟泥石流流体重度查表法结果统计表

3.2 泥石流流量

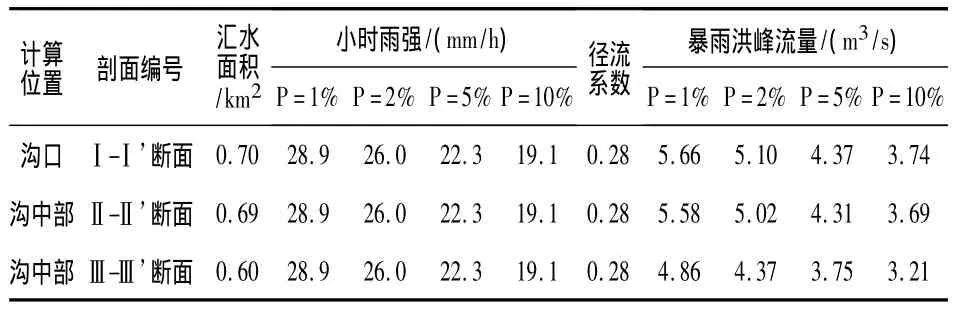

为满足泥石流危害评价及防治工程设计的需要,本研究在中兆沟不同沟段、拟设治理工程部位等选择了3个典型断面部位(图3~图6)进行泥石流流量的计算.泥石流流量计算方法主要为形态调查法和雨洪法[4-5].经过计算结果的比较,形态调查法的计算结果要比用雨洪法求得的结果小,而雨洪法则根据现有沟域面积、沟域植被发育分布情况和径流系数等因素进行求解,具有预测性并更加符合实际.因此,本研究对泥石流峰值流量采用雨洪法计算.

3.2.1 清水流量计算.

地表水汇水流量的计算分2种情形.

①当汇水面积F≥3 km2时,

图3 断面位置图

图4 中兆沟泥石流计算断面I-I’

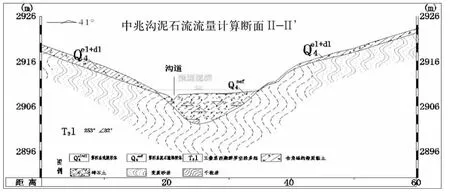

图5 中兆沟泥石流计算断面Ⅱ-Ⅱ’

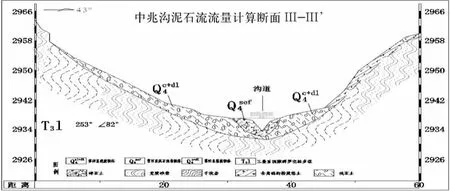

图6 中兆沟泥石流计算断面Ⅲ-Ⅲ’

式中,Qp为暴雨洪峰流量(m3/s);Ψ为暴雨径流系数;F为汇水面积(km2);S为小时雨强(mm/h).

据此,求得的各断面部位暴雨洪峰流量值如表4所示.

表4 中兆沟暴雨洪峰流量计算表

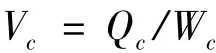

3.2.2 泥石流峰值流量计算.

泥石流峰值流量计算式为,

式中,Qc为泥石流断面峰值流量(m3/s);φ为泥沙修正系数,采用查表法得到的结果;Qp为暴雨洪峰流量;Dc为堵塞系数,按勘查规范表确定.

据此,采用雨洪法计算得泥石流峰值流量如表5所示.

表5 中兆沟泥石流峰值流量计算表

3.3 泥石流流速计算

按前述确定雨洪法计算求得的流量计算结果采用形态调查法流量计算公式进行反算.

式中,Qc为泥石流断面峰值流量(m3/s);Wc为泥石流过流断面面积(m2);Vc为泥石流断面平均流速(m/s).其计算情况及结果如表6.

表6 中兆沟泥石流流速计算表

3.4 一次泥石流过流总量

一次泥石流过流总量计算式为,

式中,Q为一次泥石流过程总量(m3);T为泥石流历时(s);Qc为泥石流最大流量(m/s).

1989年中兆沟泥石流为近期发生的规模最大的一次泥石流,对比断面法计算结果,其流量相当于P=5%的雨洪法计算的峰值流量,综合确定泥石流峰值流量为7.22 m3/s.据访问,泥石流历时约1 h,即T=3 600 s,按上式计算的本次泥石流冲出量为Q=0.53 ×104m3.

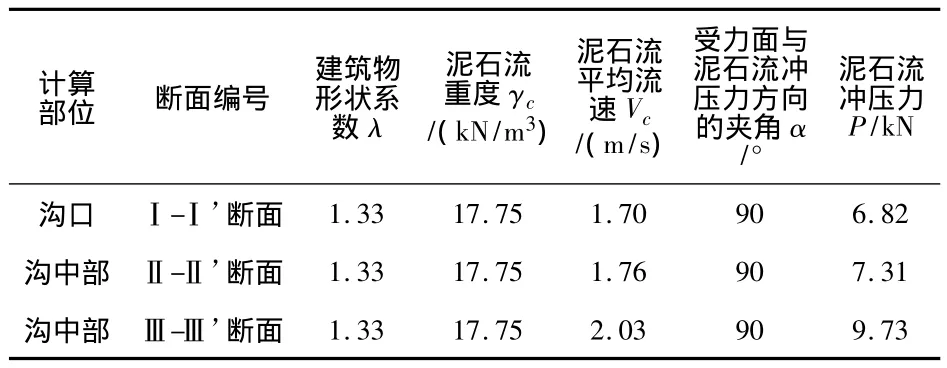

3.5 泥石流整体冲压力

泥石流整体冲压力计算式为,

式中,P为泥石流冲压力(kN);λ为建筑物形状系数,圆形建筑物λ=1.0,矩形建筑物λ=1.33,方形建筑物λ=1.47;γc为泥石流重度(kN/m3);Vc为泥石流平均流速(m/s);α为建筑物受力面与泥石流冲压力方向的夹角(°).

计算过程主要选择拟布设拦挡工程部位各断面进行计算.建筑物形状系数按矩形建筑取λ=1.33,本次勘查中主要筛选出3处拟选坝位,各坝位泥石流整体冲压力计算参数及计算结果如表7所示.

表7 中兆沟泥石流整体冲压力计算表

4 结论

中兆沟曾于1989年和2008年雨季发生较大规模的泥石流,其中1989年泥石流灾情较为严重,造成多间民房被摧毁.目前的泥石流威胁沟口扇区居民共计41户住户174人的生命财产安全和213国道交通安全,其潜在危险性级别划分属中型.

中兆沟泥石流属暴雨沟谷型泥石流,从发生频率看属高频泥石流.通过野外调查和计算,在流通堆积区峰值流量为7.05~8.22 m3/s,泥石流过流总量为0.53×104m3,泥石流规模为小型.

中兆沟泥石流主要为暴雨激发,暴雨是引发泥石流的主要因素,特别是5·12地震后,沟域内不良地质现象增多,松散固体物源量增大,从而使中兆沟泥石流易发程度提高,如发生集中暴雨,其形成大规模泥石流灾害的危险性较大.

[1]中华人民共和国国土资源部.DZ/T 0220-2006 泥石流灾害防治工程勘查规范[M].北京:地质出版社,2006.

[2]四川省水利电力厅.四川省中小流域暴雨洪水计算手册[R].成都:四川省水利厅,1984.

[3]许强.汶川大地震诱发地质灾害主要类型与特征研究[J].地质灾害与环境保护,2009,20(2):86 -93.

[4]康志成,李悼芬,马蔼乃,等.中国泥石流研究[M].北京:科学出版社,2004.

[5]周必凡,李德基,罗德富,等.泥石流防治指南[M].北京:科学出版社,1991.

致 谢

本文的现场踏勘工作得到四川省地质工程勘察院的大力支持.四川省地质工程勘察院钟涵翰工程师提供了许多宝贵资料.

Characteristics and Hazard Analysis of Debris Flow in Zhongzhao Gully

XIANG Bing1,2,JI Baoxin2

(1.The State Key Laboratory of Geohazard Prevention and Geoenvironment Protection,Chengdu University of Technology,Chengdu 610059,China;2.Investigation and Design Research Institute of Sichuan Coalfield Geological Engineering,Chengdu 610072,China)

The Zhongzhao gully is an old debris flow gully,in which the large-scale debris flows occurred during the rainy seasons in 1989 and 2008,and the disaster in 1989 was more serious.On the basis of the above site visit,the paper analyzes the characteristics of watershed partition and discusses the topography,water source and material provenance of the Zhongzhao gully.The unit weight,flow rate,flow velocity and ram pressure of debris flows are calculated.The results show that the debris flow in Zhongzhao gully is regarded as a rainstorm dilute debris flow and has high occurrence probability,which can cause great damage.

characteristics of debris flow;static and kinetics parameters;hazard;Zhongzhao gully

P642.23

A

1004-5422(2014)01-0092-04

2014-01-03.

向 兵(1983—),男,硕士研究生,从事岩土工程技术研究.