略论“诠释学”在《曲式与作品分析》课程教学中的运用

——以格里格《阿尼特拉舞曲》为例

2014-03-27李碧高

李碧高

(湖北文理学院 音乐学院,湖北 襄阳 441053)

一、诠释学与作品分析

目前,国内大部分地方高校针对音乐学或音乐表演专业开设的《曲式与作品分析》课程,一方面在教学中长期存在对音乐作品分析过于集中在作曲技术层面的理论讲解,而忽略用诠释性语言描述引导学生理解作品的内涵与音乐欣赏,从而导致了大量学生对该课程望而生畏。即形式结构分析与内涵意义诠释的关系呈某种“不对称失衡”关系。[1]另一方面,通过这样的技术性分析,学生是否能够真正地理解音乐作品中的语境与表现内涵,这也是该课程教学亟需解决的问题。因此,笔者有意通过格里格《阿尼特拉舞曲》的个案分析,来探讨《曲式与作品分析》教学中对音乐作品引入“诠释学”分析的一些看法与见解。

诠释学,又称“阐释学、解释学、释义学”。它是由19世纪德国哲学家F.E.D.施莱尔马赫(1768—1834)和W·狄尔泰在前人研究的基础上开创,之后经20世纪德国哲学家M.海德格尔、H.G.加达默尔等人进一步发展与丰富。但将诠释学运用到音乐领域中始于德国音乐学家克雷奇玛尔于1902年发表《关于促进音乐解释学的建议》这篇著作。他主张对音乐作品的解释首先应对音乐内部各结构要素的研究为基础,同时结合该作品赖以产生的历史文化环境来挖掘音乐作品的内在意义。[2]在国内首次运用这一理论进行全面分析的是中央音乐学院于润洋教授,这在1993年《歌剧<特里斯坦与伊索尔德>前奏曲与终曲的音乐学分析》这篇论文中已全面体现。他指出:音乐学分析是一种更高层次上的、具有综合性质的专业性分析;它既要考察音乐作品的艺术风格语言、审美特征,又要揭示音乐作品的社会历史内容,并作出历史的和现实的价值判断,而且应该努力使这二者融汇在一起,从而对音乐作品的整体形成一种高层次的认识。[3]之后又经姚亚平、谢嘉辛、陈鸿铎、赵晓生、杨燕迪等音乐理论家进一步发展与丰富,并在2009年上海音乐学院举办的第一届音乐分析学会上达到巅峰。综上所述,音乐诠释分析就是将音乐语境内涵分析融入到音乐本体分析过程中,并作出相应的社会与历史评价等人文性分析而形成的一种综合性分析。

作者选择将格里格《阿尼特拉舞曲》作为分析对象,主要基于以下两个方面的原因:一是因为它在大部分《曲式与作品分析》教材中都作为一个常用例子给予讲解。二是因为它是为话剧《培尔·金特》配乐(选自诗剧第四幕第六场)而写的具有一定故事情节的器乐作品,学生易于理解。

二、《阿尼特拉舞曲》的技术与诠释分析

《阿尼特拉舞曲》选自北欧挪威作曲家格里格《培尔·金特》第一组曲第三首①《培尔·金特》组曲共分为两组,每组由四首不同的标题乐曲组成。第一组曲分别由《晨景》、《奥赛之死》、《阿尼特拉舞曲》、《在妖魔王宫殿》组成;第二组曲分别由《诱骗新娘》、《阿拉伯舞曲》、《海上风暴致夜》、《索尔维格之歌》组成。。《培尔·金特》是挪威戏剧家易卜生写的“关于反对挪威统治者、政治家的虚伪以及欺骗性的自由、平等、博爱等口号”的一部戏剧。格里格是应邀为该戏剧配乐(完成于1874—1875年间),共写了23段音乐,之后又从中选取了8段音乐组成了两套组曲。

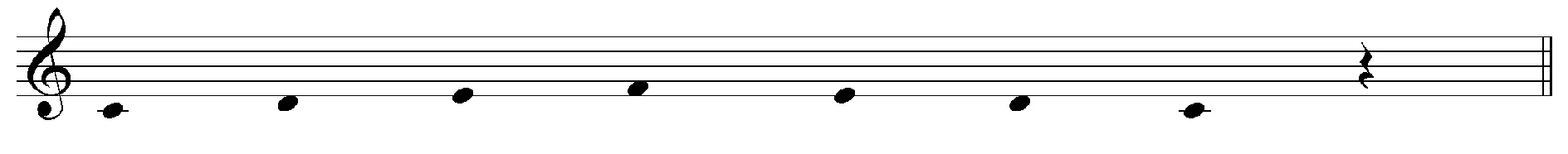

该乐曲1-6小节为引子部分,3/4拍子,马祖卡舞曲的速度(tempo di mazurka)。其中1-2小节为a小调的柱式属三和弦,它由小提琴I、II与中音提琴组合构成,三角铁的颤音又给该和弦增添了一些神秘色彩,它好像是暗示舞会前空旷无垠的阿拉伯沙漠中寂静景象。后4小节是弦乐拨奏出主属和弦交替进行(其中属和弦省略三音),以确立主调a小调的地位,最后结束在主和弦上引出主题。其中以“p”力度弦乐拨奏与小提琴II的级进等分节奏材料暗示四面八方的客人来到阿拉伯酋王帐篷里井然有序的脚步声。更重要的是,它是整首作品发展的材料缩影(如例1b所示),上下级进具有微型的“资源库”意义与暗示作用。

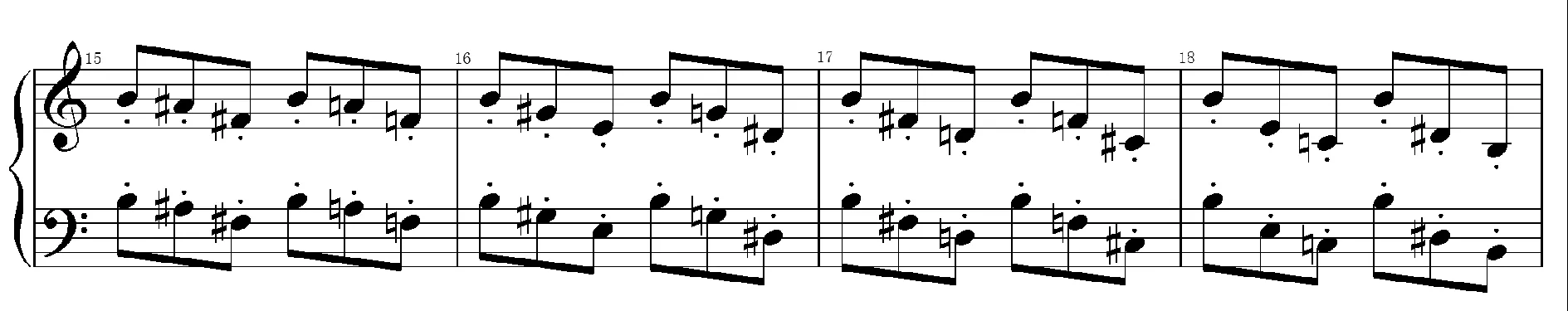

例1a:(钢琴缩谱)

例1b:(3-6小节旋律音高的缩写材料)

呈示段是由4+4+4+4构成的起承转合的四句式转调开放性乐段,调性由a小调转调它的属调e小调上结束,然后再整体反复一次。

第一乐句为7-10小节,弱起进入,为起句。它主要包含两种材料:第一种材料为上行四度跳进之后连续级进的顺分节奏构成(第7小节),第二种上行四度跳进之后下行级进的逆分节奏构成(第8小节),这两种材料为派生关系。9-10小节是第二种材料的下行三度模进展开变化重复。第二乐句为承句,是第二种材料的进一步连续下行三度模进展开变化重复,并通过共同和弦转到e小调,最后结束在e小调属三和弦上。第1、2乐句的旋律主题总体上又是引子中第3-6小节级进材料的隐形扩大展开,只是穿插了7次跳进的音程(如例2b所示)。而伴奏中也是引子中第3-6小节级进材料的隐形扩大展开(如例2c所示)。这两句的级进与穿插的跳进材料进行主要描绘了主人公阿尼特拉翩翩起舞时的柔美身材与温文尔雅的优美舞姿。

例2a:

例2b:

例2c:

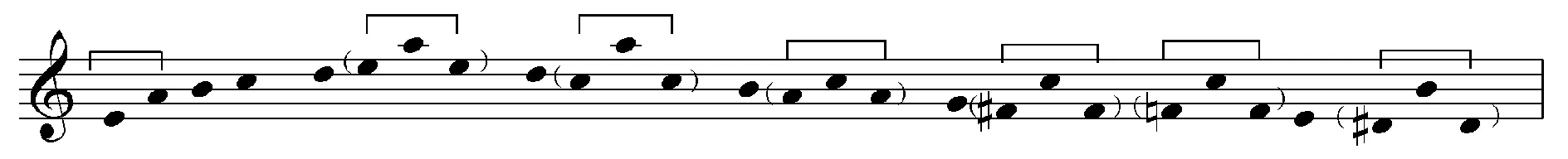

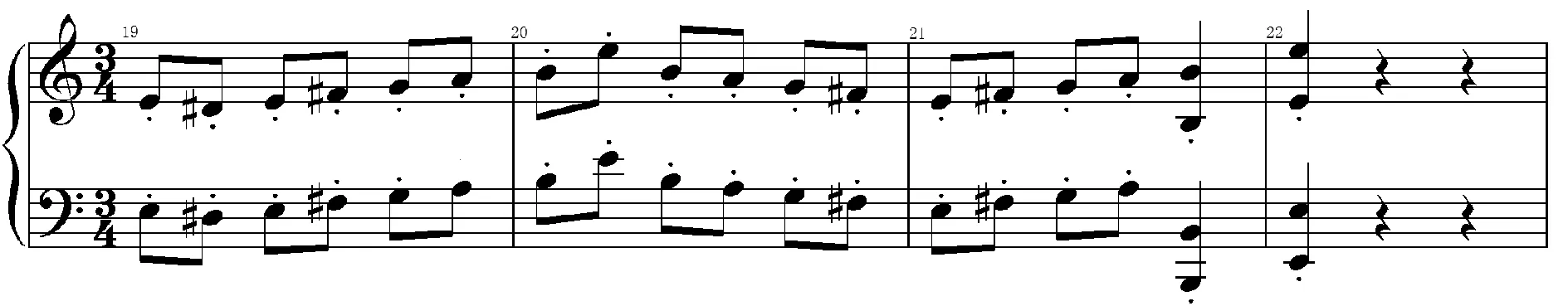

第三乐句为转句,节拍的律动规律由3/4拍子变为6/8拍子,其材料变为以b为中心连续下行半音的“离心式”旋律展开的上下八度齐奏(如例3所示),造成调性不稳定。该乐句的描写主人公阿尼特拉在翩翩起舞的同时,眼睛也开始四处略望并盯了上一个人开始献媚,由此产生的一种复杂的内心活动,而被盯上的那个人正是另一个主人公培尔·金特。

例3:

第四乐句为合句,是对第一种核心材料的回归再现。所不同的是,调性为e小调,由弓杆拉奏转为拨奏。(如例4所示)这种变化主要表现了主人公看上培尔·金特之后,而产生的一种更加欢快活泼的跳舞和愉悦的心情。然后呈示段整体反复一次,反复虽然材料不变,但是其内容与语境则是主人公婀娜多姿的舞蹈动作、妩媚的心理活动及剧情发展得到进一步升华。

例4:

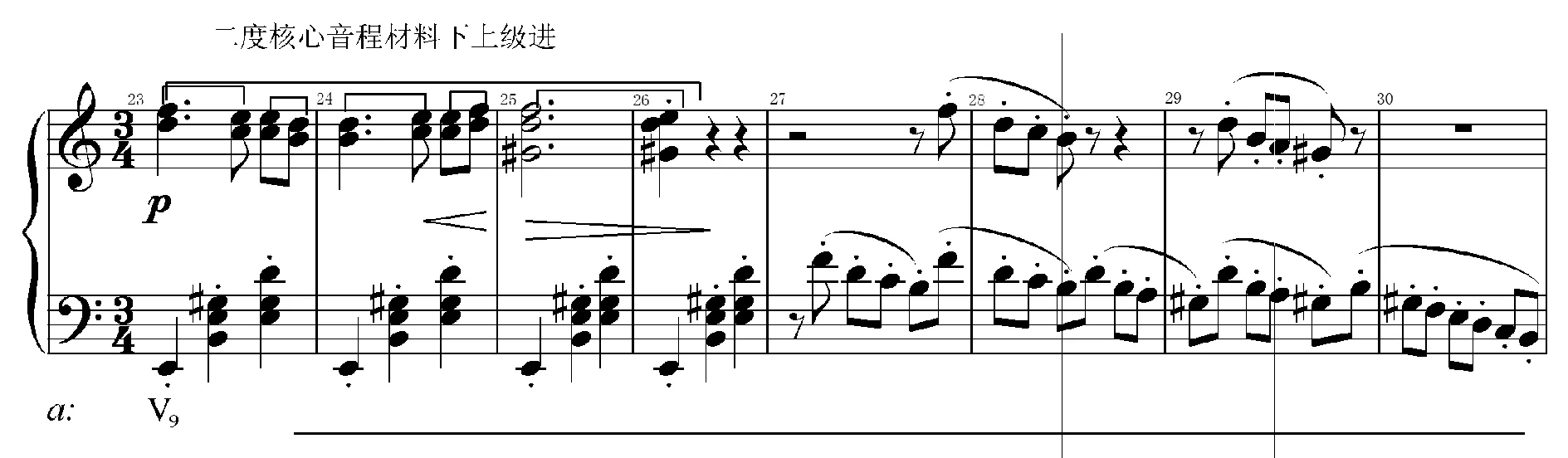

中段主要包括两个阶段:第一阶段为第23-38小节,为对比部分。第二阶段为39-68小节,是呈示段材料的展开部分。

其中第一阶段是由8(4+4)+8(4+4)两个片段组成。23-30小节在a小调属九和弦陈述,前4小节的核心材料为二度音程以及顶针变化重复(如例5所示),也是来自引子部分的材料。该材料代表了培尔·金特,其音乐风格好像由阿尼特拉跳的马祖卡舞曲变为圆舞曲风格的华尔兹,即培尔·金特在阿尼特拉的献媚下,以绅士班的风度跳起了华尔兹;后4小节是八度模仿进行,好像是阿尼特拉与培尔·金特相互之间的互动交流。而31-38小节是23-30的上行四度模进,调性转到d小调,主要表明了培尔·金特跟随着阿尼特拉的舞蹈步伐越跳越开心,并自然过渡到中段的第二阶段。

例5:

第二阶段39-68小节,是呈示段材料的进行充分的展开,其展开的手法主要运用了重复、分裂展开、转调模进、模仿等。其调性依次经过D大调、d小调、F大调、a小调、#f小调、b小调。该阶段主要描写了两层含义:第一层含义是阿尼特拉的舞蹈由呈示段的温文尔雅转变为热情奔放;第二层含义是在阿尼特拉以及培尔·金特的带动下,来到帐篷里的所有族人一起跳舞的场面。此时整个场面的情绪此起彼伏,一步一步高涨,完全沉浸于欢快、喜悦、热情而奔放的舞蹈氛围之中。

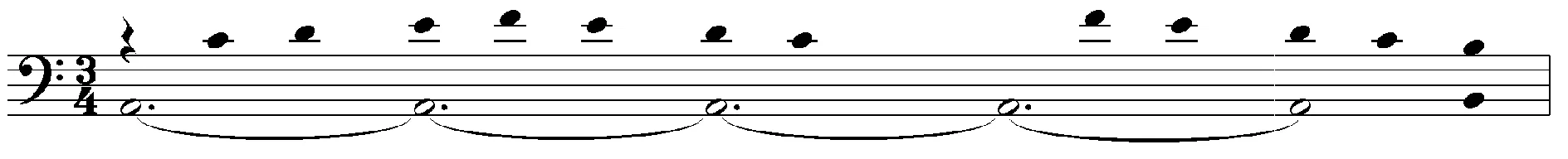

第69-88为再现段,然后与中段一起整体反复一次。与呈示段相比,再现段的变化主要表现在后三个乐句,其第二乐句增长了4小节变为8小节,前4小节在e小调上,音区也提高了一个八度;后4小节降低4度模进,又转回a小调。随着第二乐句的音区提高与增长,穿插跳进的音程增多,主要是为了表明阿尼特拉的舞姿更加轻盈飘逸,更加妩媚,对培尔·金特的献媚也更加赤裸。第三乐句由以b为中心改为以e为中心的“离心式”连续半音下行级进展开,第四乐句改为在主调a小调中结束(如例6所示),以此来预示阿尼特拉通过优美、热情奔放的舞蹈表现对培尔·金特的献媚成功,并迅速坠入爱河。

例6:

最后两小节为尾声,与引子1-2小节呼应,所不同的是它是暗示舞会后的阿拉伯沙漠寂静的景象。

关于这套组曲,格里格做了这样的概述:“培尔·金特是一个病态地耽于幻想的角色,权迷心窍的自大狂的牺牲品。年轻时,他就有很多粗野、鲁莽的举动——例如,在一次农村的婚礼上,把人家的新娘拐到山顶上,事后又把她抛弃,并同一些牧牛的妖女到处胡闹。后来,他走进山妖大王的国度,妖王的女儿爱上了他并为他翩翩起舞,可是他耻笑她的舞蹈和那种古怪离奇的音乐,于是被激怒的山妖群起围攻,想杀掉他,但是他成功逃脱了,并到国外漫游。他冒充预言家,来到摩洛哥时,还受到少女们的青睐。经受着命运的多方摆弄,最后在回家途中又遭遇翻船,使他像离家时一样一贫如洗。在这里,他年轻时代的情人,多年来一直忠诚于他的索尔维格来迎接他,他筋疲力尽地把脸贴在她的膝盖上,终于找到了安息之处。”[4]通过这段文字可发现:阿尼特拉之所以通过优美、轻盈飘逸、热情的舞蹈向培尔·金特进行献媚,主要是因为培尔·金特谎称自己是预言家,才受到阿拉伯少女们的倾心。

纵观整首作品的技术与诠释分析,即可发现作曲家独具匠心地将本首作品的民俗性“舞曲体裁”与有机统一的古典艺术完美结合,并取得了令人叹服的构思立意与戏剧性的艺术效果。如通过呈示段中阿尼特拉由温文尔雅的优美舞姿(第1、2乐句)和眼神献媚(第3乐句),到中段的前半部分献媚成功,以及到后半部分的热情与奔放,再到再现段后两个乐句的调性回归预示着两人坠入爱河,无不体现了戏剧性的艺术情节构思。虽然这首作品并没有像戏剧一样说明这份建立在虚假上的爱情难以成功,但整首作品的艺术构思与故事情节的戏剧性发展都与古典艺术达到完美统一,从这点来说是相当成功的,以至于有人评价说《培尔·金特》组曲风靡全球几乎都是格里格的功劳,而不是易卜生。[4]

整个组曲无不体现着北欧作曲家对自然风光与民间音乐的热爱与执着。如整首组曲共8个乐章,其中描写自然风光景色有2首,分别为第一组曲第1首《晨景》,第二组曲第3首《海上风暴致夜》;描写民间风俗性音乐有3首,分别为第一组曲第3首《阿尼特拉舞曲》,第4首《在妖魔王宫殿》,第二组曲第2首《阿拉伯舞曲》。

文章以《阿尼特拉舞曲》为个案,分析它在《曲式与作品分析》课堂上的实践性讲解与运用,这不仅可以使学生掌握作品的构思立意与写作技法,并且在音乐语境上也能够全面把握作品的文化内涵诠释,这无疑为该课程注入了新的血液。

参考文献:

[1] 杨燕迪.音乐作品的诠释学分析与文化性解读——肖邦《第一即兴曲》作品29的个案研究[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2009(1):74-93.

[2] 忻雅芳.解释学与音乐作品的理解[J].人民音乐,2001(12):32-33.

[3] 于润洋.歌剧《特里斯坦与伊索尔德》前奏曲与终曲的音乐学分析(下)[J].音乐研究,1993(2):86-100.

[4] 杨民望.新编世界名曲欣赏[M].上海:上海音乐出版社.2009:1109-1114.