颈椎牵引配合康复指导综合治疗颈性眩晕的临床研究

2014-03-27袁亚辉李朝辉丰兰甘本辉黄红星

袁亚辉 李朝辉 丰兰 甘本辉 黄红星

颈性眩晕作为神经内科、骨科临床比较常见的一种多发病,其特点是眩晕呈间断性、反复性,发作时与颈部活动姿势有明显关系,其发病以中老年人居多,但随着生活节奏的加快和工作方式的转变,有年轻化趋势。国内学者近年来对该病发病机理进行了深入的研究和探讨[1,2],对该病诊断及治疗的认识也逐渐清晰明了。作者在临床中采用颈椎牵引配合康复指导治疗137例颈性眩晕患者,取得了明显的治疗效果,为今后治疗该病积累了一定的经验,现报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 2007.04~2010.04本院共接诊1726例以眩晕为主诉的患者,其中137例符合颈性眩晕诊断,137例患者中男62例,女75例,年龄最小21岁,最大85岁,平均年龄53.3岁,病程1 d ~ 108个月,平均12个月,属首次发病的27例,发作2次及以上的110例,其中96例与颈部活动有关,14例有猝倒史,83例伴颈、枕、肩部或上肢痛、麻木不适,13例伴脸部麻木不适,病程中曾出现恶心、呕吐的病例62例。

1.2诊断标准 参照《中医病证诊断疗效标准》中“椎动脉型颈椎病”的诊断依据制定如下:①眩晕反复发作。②头颈部活动或体位改变可诱发或加重,甚至猝倒。③常伴头昏眼花、头痛、恶心欲吐、耳鸣、失眠、心悸乏力、记忆力下降等症状。④旋颈试验阳性。⑤影像学支持颈椎病诊断:X线片可见颈曲改变,或椎体失稳、椎间孔狭窄、椎间隙变窄、钩椎关节增生、韧带钙化等;经颅多普勒检查可见椎基底动脉供血不足;CT检查或可见横突孔变窄,MRI检查或有椎间盘病变及颈髓受压。⑥除外其它眼、耳、颅内病变及药物所致眩晕(如美尼尔氏综合征、良性位置性眩晕、锁骨下动脉盗血综合征、第四脑室的占位性病变、神经官能症等)。本项目选取的137例患者均符合上述诊断标准。

1.3治疗方法 137例患者随机分成治疗组70例(男33例、女37例)和对照组67例(男29例、女38例),两组患者性别差异无统计学意义(χ2=0.21,P>0.05)。对照组采用常规的扩张血管、改善循环药物治疗配合颈椎牵引治疗,10天为一疗程;治疗组在对照组治疗的基础上配合系统的康复理论及方法全程指导治疗:治疗前向患者详细介绍颈性眩晕的发病机理和治疗计划,消除患者心理上的消极因素,增加患者治疗的依从性;治疗中指导患者早期就开始进行颈椎康复训练,逐渐恢复颈椎生理弯曲、改善和恢复颈椎功能,从而预防颈性眩晕的复发;治疗的同时积极与患者交流,分析其诱发因素并解除之,从而达到预防复发的目的;在对颈性眩晕治疗时针对心理障碍等很常见的并发疾病采用必要的心理疏导及药物治疗。

1.4观察指标 观察两组患者治疗前后检测TCD双侧椎动脉(LVA、RVA)及基底动脉(BA)收缩期血流最大速度(Vs)变化。

1.5疗效标准 由于颈性眩晕及其他颈椎病非手术治疗效果评定标准尚不统一,疗效标准临床当中多参照《中医病证诊断疗效标准》中颈椎病的疗效评定标准制定:①痊愈: 临床症状消失,颈部功能恢复正常,半年内无复发,恢复正常工作及生活,颈椎X线显示生理弯曲正常,退变部位椎间隙较治疗前增宽,治疗前后TCD血液动力学指标有明显改善。②显效:症状消失,颈部功能明显好转,能坚持参加正常工作,生活能自理,颈椎X线显示生理弯曲正常或改善,TCD血液动力学指标有一定改善。③有效:症状基本消失,颈部功能明显好转,偶尔颈部旋转时出现轻度一过性眩晕及头痛等不适,但能坚持参加正常工作,生活基本能自理,颈椎X线显示生理前突正常或无改变,退变部位椎间隙较治疗前增宽或无改变,TCD血液动力学指标稍有改善。④无效:经2个疗程治疗后症状无缓解,或经一个疗程治疗后因效果不佳而放弃治疗者,颈椎X线显示生理弯曲无改变,TCD血液动力学指标无明显改善。

1.6统计学方法 两组治疗效果使用SPSS 18.0版软件分析,计数资料使用χ2检验,计量资料使用方差分析进行统计学处理。以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

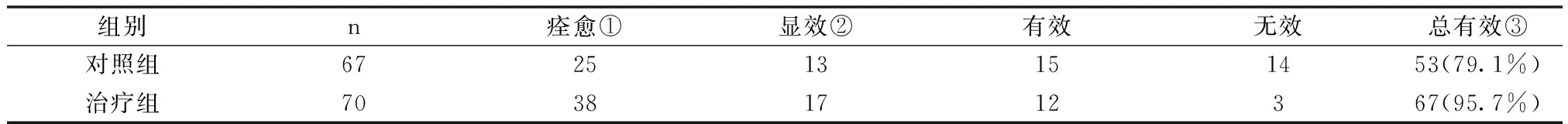

2.1临床疗效比较 2个疗程内,两组治疗效果见表1。

表1 两组颈性眩晕患者疗效比较

注:与对照组对比①(P<0.05)、①+②(P<0.01)、③(P<0.01)

2.2TCD检测数据比较 见表2。

表2 两组患者治疗前后TCD椎基底动脉Vs比较

3 讨论

颈性眩晕系由颈部疾患引发的疾病,在临床当中常由颈椎病、颈椎失稳导致走行其中的椎动脉受压从而引起基底动脉供血不足,而变性椎间盘释放的炎性物质也容易刺激椎动脉痉挛收缩从而影响后循环血供,同时颈椎疾患刺激颈部交感神经及其末梢兴奋,引起所支配的椎动脉平滑肌收缩也会产生椎-基底动脉缺血,有的颈椎病患者颈椎椎体后缘增生明显时增生部分压迫颈髓中下行的前庭脊髓束也会产生眩晕症状。患者转颈活动时椎动脉直接受牵拉,加重了局部的压迫和刺激,从而加重了椎动脉的缺血,这也是颈性眩晕患者出现转颈试验阳性的机理。患者椎动脉缺血的情况通常可以通过彩超、经颅多普勒等检查进一步了解,同时治疗前后椎基底动脉缺血的改善也是评价临床治疗效果的一个很重要的客观标准[3,4]。有学者研究颈性眩晕患者椎动脉螺旋CT血管成像时发现其钩椎关节增生、横突孔径及横-椎距离异常容易引发椎动脉硬化和发育不良[5],引起椎基底动脉缺血。也有学者发现颈性眩晕患者第2颈椎和第6颈椎上下椎体旋转角度增大可以明显诱发颈性眩晕[6]。

临床治疗颈性眩晕多沿用颈椎病的治疗方法:单纯的药物治疗对首发的、症状较轻的颈性眩晕往往效果较好,随着病程的延长,患者对药物的耐受性增加,治疗效果容易出现波动。作者通过查阅近年的相关文献发现临床多采用颈椎牵引、针灸按摩等方法综合治疗,也有以康复治疗为主治疗颈性眩晕的,一小部分椎体不稳较为严重的患者在反复保守治疗效果不理想(严重影响工作和生活)时也可以考虑手术治疗,但应谨慎考虑[7]。

颈椎牵引作为一种颈椎疾患常用的治疗手段,可以缓解肌肉痉挛和疼痛,恢复颈椎正常的生理弯曲状态,使扭曲行于横突孔间的椎动脉得以伸张;可调节和恢复已破坏的颈椎内平衡(包括椎体的异常旋转移位),拉大出现狭窄的椎间隙与椎间孔;能减轻骨结构周围组织对交感神经末梢神经丛的影响,间接地缓解椎动脉紧张,降低血管阻力,增加血流量,改善脑血液循环。牵引重量、牵引时间和牵引角度是颈椎牵引时需要注意的三个重要因素[8]。对于颈性眩晕,采用体重的3%~5%重量牵引效果较好。牵引时间以10~30 min比较合适[9],老年患者可以采用逐渐递增的时间适应,以不产生副反应为度。颈椎牵引角度一般不主张后伸位牵引,这种角度牵引容易造成椎间隙后部减小,会引起颈椎节段不稳或椎基底动脉供血不足,患者发生意外的危险性增大[7]。牵引角度以颈椎前屈11~20°的牵引效果最好,可适度拉伸头上斜肌、头后大直肌和半棘肌等颈后肌而解除其痉挛、拉大横突间距,改善椎动脉血液循环,增加椎基底动脉有效血流量,缓解颈性眩晕临床症状。

作者在治疗颈性眩晕患者时运用的康复技术还包括:运动指导,由医生示范,指导患者训练。运动方式因患者而异,训练强度循序渐进,一般待患者眩晕症状得到控制或改善后进行。左、右旋转(将头慢慢转向一侧至最大限度,维持10 s,以不出现眩晕或不适症状为度,然后返回中间,向另一侧旋转,两侧交替进行);颈椎环绕(颈部缓慢按顺时针方向旋转,然后再按逆时针方向旋转);抗阻后伸(一手托下颏,一手顶枕部,双手同时向前上方用力,颈则用力后伸对抗);夹脊牵颈(颈向前用力,双上肢屈肘向后对抗其运动)。上述运动每组做5~10次,每日2~4组。预防复发,分析患者颈性眩晕的可能诱因,制定针对诱因的治疗方法,如睡眠姿势不良者纠正睡姿;过度疲劳者要求其保证适当休息,尽量改变工作及生活中的不良姿势;对颈椎失稳者(经常发作眩晕)劝其尽量避免剧烈运动,并采用颈托保护;感受寒冷诱发者应增强体质,并注意保暖。心理治疗,当病情急性发作时,患者容易产生焦虑情绪,初期治疗效果差及反复发作时容易产生抑郁等心理障碍,这些心理障碍反过来又将影响疗效,作者需针对患者不同心理障碍作相应心理疏导,必要时可辅以抗抑郁、抗焦虑药物配合治疗,早期的心理干预也可以明显增加患者治疗的依从性。

运用颈椎牵引配合康复指导综合治疗颈性眩晕,操作简单安全,治疗效果肯定,可以明显缓解患者焦虑情绪,容易被患者接受,很适合基层医院推广应用。当然,目前临床诊断颈性眩晕都以医生经验性标准为主,令临床医师感到尴尬的是到目前为止仍无法用检测数据客观评估患者治疗前后交感神经功能的变化,不同患者自身椎基底动脉先天发育差异也可能影响TCD数据的准确比较,相信未来随着影像学技术的不断发展,我们会对该病的诊断有更清晰明确的客观标准,临床治疗效果也会有更大的提高。

[1] 魏德芝,霍清萍.颈性眩晕的发病机制及其研究进展.现代中西医结合杂志,2012,21(22):2501-2503.

[2] 何及,樊东升,孙 宇. 颈性眩晕. 中国实用内科杂志,2011,31(6):414-415.

[3] 吴欣,宋兆杰,潘长青. 彩超评估温针对颈性眩晕患者椎动脉血流动力学影响.中国中医急症,2009,18(12):1948-1949.

[4] 林诗彬,张建辉,黄利,等.超声与CT在老年人颈性眩晕诊断价值对比.中国老年学杂志,2012,32(7):2831-2832.

[5] 蔡望洲,张燕,陈亮. 多层螺旋CT血管成像在老年颈性眩晕诊断中的应用.中国老年学杂志,2013,33(3):1194-1195.

[6] 黄素芳,王朝亮,葛庆玲,等.颈性眩晕与颈椎椎体旋转及椎动脉血流变化的关系.中华物理医学与康复杂志,2012,34(12):942-944.

[7] 徐军.颈椎牵引技术的应用与进展.中华理疗杂志,2000,23(5):315-317.

[8] 刘彦卿,于怀全,高竹林,等.不同角度颈椎牵引对颈性眩晕的影响.中华物理医学与康复杂志,2005,27(7):431-432.

[9] 李晶,郑春开.从生物力学观点探讨颈椎牵引时间.中华理疗杂志,1995,18(2):99-101.