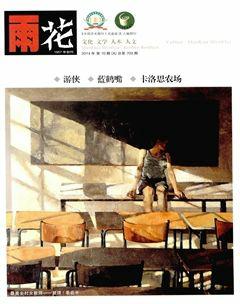

卡洛思农场(外一篇)

2014-03-27罗斯

◎(澳)罗斯

卡洛思农场(外一篇)

◎(澳)罗斯

在西澳洲南边的一个农场度过了十几天时间,没有带电脑,没有带书,甚至没有带手机,刻意想去过几天50年代我们经历过的那种生活。那种没有现代科技的喧闹,亦没有现代人那么多欲求的缓慢生活。

这是一个英国朋友的家族在澳洲的产业,多少代了都是委托同一个家族的澳洲牧民管理,这是一种十分稳定,延续了近百年的信托关系。每年这个名字叫卡洛思的壮硕的,有着爱尔兰血统的汉子领着全家日出而作、日落而息地放牧,他们在这片有3000多公顷土地,2万多只绵羊的农场里采羊毛,卖羊毛,在这些经营的收入中扣除他们的应得,再将余额打入我英国朋友的账户。这种互相根本不见面的,真金白银的托付关系,让我十分着迷,这种托付关系的纯粹,完全基于信赖的契约精神,在当今的中国大陆还能寻得着么?

这位英国朋友已经多年没有来过了。最近的一次据说是七、八年前,据卡洛思回忆,那次英国场主来澳洲只住了两天,晚上邀请了许多被称为邻居的牧民朋友来聚会,因为澳洲大地的广袤,一次这样的聚会有的家庭要开几个小时的车。

他们晚上在农场的空地上燃起了篝火,做起了烧烤,他们唱歌,喝酒,吃肉……卡洛思动情地向我回忆,回忆时感慨地摇头晃脑,反反复复地说:那天晚上,“We have drank a lot,lot of wine sand beers...”(我们喝了很多,很多的葡萄酒和啤酒……)

“采菊东篱下,悠然见南山”,是我在中国古典诗词中体味的桑麻意境。可是这种意境在广阔的澳洲大地上,却是另外一幅画面,大地一望无边,一轮明月高挂,触手可摸,人们在这一片土地上,劳作,收获,繁衍……这一幕,想一想就使我心动。

农场回来,一直想念那个质朴的卡洛思一家。

两个质点,原本根本不会交汇的,可是一

周多的朝夕相处,一次人生轨迹的交叉,使我们各自与对方有了关联。

卡洛思年近六十,有三个儿子,两个女儿,我见到的是他约莫三十多岁的大儿子,极为内向,和我同名:罗斯,他有两个儿子,一个女儿,分别为12岁,10岁和6岁。可是卡家的其他成员我都没有见到,他们没有说,我也没有问。老汉与罗斯一家生活在一起,共同打理这个牧场。

放牧羊群与放牧马群应该是不一样的。万马奔腾,尘土飞扬,是我想象中的牧马时的壮丽景象。不免令人想起杜甫笔下的《兵车行》。而牧羊的画面,显然要诗意得多,缓慢得多……

农场面积太大,有几十平方公里,巡视一遍依然要骑马。可是骑马放羊,也是悠悠然的,让人联想到油画中的田园牧歌,想起我不曾见过的水墨画中的牧童吹笛。每天夕阳西下,几个活蹦乱跳的孩子就跑到外面等爷爷和父亲回家,我每天都会与他们分享这份天伦之乐。落日余晖,一片金黄,远远的,一人一骑的身影渐渐地显现,漫漫羊群犹似天边渐渐卷来的波涛,孩子们欢腾起来,像一群撒欢的小马驹。我感动,这幅景象,美得无与伦比。

晚上,我们喝的是卡洛思家自己酿造的葡萄酒,有点涩嘴,度数也很低,却是可以大杯大杯往肚子里灌的。烤肉,沙拉,玉米马铃薯羹,洋葱汤,或许是他们每日不变的菜单,可是每人都吃得津津有味,而且食量大得惊人。我给他们做了一盘辣椒炒牛肉丝,一盆蛋炒饭,孩子高兴得很,简直就是风扫残云。可惜,我仅会的几样聊以果腹的技能,没两天,就再也变不出花样来了。

孩子忽然把我看作英雄却是缘于一次偶然。

卡家世世代代繁衍于此,各种没人住的附房里,似乎都有着太多的历史积淀。

一日,三个孩子兴冲冲地带着我到了一间木屋,里面堆满了各种工具和杂物。孩子们开始搜寻玩具,我也饶有兴趣地审视着屋里的每一件被丢弃的物件,这种类似于探幽,或是钩沉历史的体验,令我感到了一种莫名的兴奋。

我看见了一只很旧的藤编盖篮,像是旧时人家摆放点心用的器具。更惊喜地发现篮子上竟然有两个中国字:鑫记。我赶紧把它取出,晚上我将洗净的篮子拿给卡洛思看,想听到一段和遥远的中国有关的故事,可是老卡抓抓头,想了半天,说不知道是哪一代留下来的,恐怕有一个世纪之久了吧。

我说你们一定有祖先去过中国吧。他还是抓抓头,说不知道。我实在不甘心,还想溯根寻源下去,却再也问不出一个所以然。忽然,9岁的二姑娘,吹起了在老屋里找到的一只口琴,腮帮像是吹风箱般地一鼓一吸。

我又是一喜,口琴应该也是中国产的嘛,可是问了老卡,他还是不知道,说他从来都没有见过这玩意,不知道是什么人、什么时候丢弃在那里的。我只能苦笑。我让那女孩将口琴递给我,试着吹了一段,马上孩子们全都围住了我,眼神里满是惊喜甚至是崇拜。我抚摸这只可能比我年纪还大的口琴,像是抚摸一段历史,是口琴的,也是我自己的。

我学吹口琴,是在南京的香铺营小学,班上有一个名字叫马福杰的回民同学,住在红庙,是他教的。吹口琴容易,打复音难,要熟练运用舌尖打贝斯。几十年都没有碰它了,我慢慢地吹,慢慢地回忆,给孩子们吹了一个晚上。至此,也过了几天被孩子们崇拜的舒心日子。

夜深了,推门而出,一轮巨大的明月高悬中天,万籁俱寂。

这里听不见闹市的喧嚣,闻不到人间的烟火,一切都是静谧的,安宁的。农场内的几万只生灵,也是那么的祥和,就连偶尔发出的哞哞声,也是柔柔的,绵绵的,是喃喃自语。而这么一支人类的血脉,也在安静而快乐地

生息着、繁衍着,他们没有我们这些俗人的无尽的烦恼,过着几乎是与世隔绝的简单生活,孩子们的教育都要州教育部派直升飞机定期巡回授课,可是,他们一点都不抱怨,仍然继续着他们代代相传的生活方式……我羡慕他们。真得羡慕。

我也为他们感到些许遗憾,男孩子们这么可爱,可是男孩们自己不知道;女孩们那么漂亮,可是女孩们自己不知道,因为没有人告诉他们。难道他们会一直守着这片土地,重复他们父辈的生活,让他们的青春和美丽,渐渐地随着岁月的流逝而凋谢么?抑或,走出去,走远点,让这支血脉流动,流动到一个完全不同的地方,开启完全不同的另一种人生?

牙崽

年过花甲,一向身体壮实的我,发现腿脚出了些问题。这些问题需要找到答案,于是我只好离开建在香港的跨国公司,回到澳洲寻找这个答案。澳洲的医疗机构以在我看来惊师动众的架势,制定了繁复的检查方案,一项一项做下去,返港之日几乎是遥遥无期。

我的儿子LL,暂时在香港公司接替了我工作。这个孩子不知道是否天赋使然,竟然在很短的时间内,成为了大家一致公认的“少帅”。我的心情自然是非常地欣慰,同时我的失落感也不言而喻。想想我的大半生,事业几起几落,无论是顺风顺水,还是跌入谷底,没有不舍命拼搏的时候。回首来路,我的人生几乎是没有什么情趣可言。

而LL,无论肩负怎样的重任,他的人生根本不受影响,时而在这个国家冲浪;时而去那个国家滑雪,在三万英尺的高空邂逅他与空姐的爱情。

LL很快回到澳洲来看我,回来以后,整天忙着和他的一些小学和中学同学聚会。也许是为了不冷落我这个老爸,他也邀请我参加了几次聚会。我拄着我的拐杖,走进这伙喧嚣的年轻人,发现这些曾经一天到晚在我家里出没的淘气孩子们,现在都成了体格健壮,胡须浓密的男子汉。一时间,我的心里充满了柔情。

今天晚上,孩子们假宁江酒店聚餐,也把我请去做嘉宾。

这是一个我以往常常光顾的小酒店,据LL介绍,店主就是他的小学和中学同学,我一见,小伙子高大英俊,但我似乎并不认识,后来他说他是牙崽,我一下子便想起来了。这个混小子,小时候十分调皮,而且早熟,是LL小学里的孩子王,身边聚集着一大帮的亚裔学生,我几次在街头,看见他领着数十人呼啸而来,又呼啸而去。

LL从来都不是传统意义上的好孩子,好像是为了一个南斯拉夫裔的校花,LL和学校当地澳洲裔孩子结下了梁子,结果在市里的皇家公园,展开了一场超过100多人的混战,汽车被烧毁了两辆。

我在当天的电视新闻里看到了现场报道。也看到了牙崽被警察扭送进警车时的情景。当时一点也没想到这与LL有什么干系。

以后总是蹊跷LL与牙崽的关系,他经常让牙崽在家里住,一住数月,也经常向他母亲要钱给牙崽,还经常自己做饭招待他,LL这样对人,我还没有见过。后来牙崽到南韩短期谋生,LL又倾囊相助。

以后才知道,牙崽那次被拘,完全是因为LL。牙崽是个极为义气的孩子,为了给LL出头,牙崽带了几十个小兄弟与澳崽混战,而且一战成名。从此成了西澳洲地界上一支横行二十多年的少数民族族裔。

这些孩子都是和他一样的越南难民的后代,其实就是越南华侨的孩子,他们都曾经与他们的父母一起为生存而投身怒海,九死一生,所以极其抱团,打起群架来,仿佛训练有素,又凶又狠。

LL自幼就喜欢和这些难民的孩子混在一起,和他们一起,似乎更自在,更无拘无束,就像我小时看不上大院子里的孩子而更愿意混迹于草根一样。但LL这小子会挑唆惹事却从不出头,这样一场流血毁车的群体斗殴事件,第二天媒体都感到惊骇,可是因为牙崽的义气,斗殴缘由竟被隐藏得严严实实,儿子成了漏网之鱼。

这也成就了LL与他的铁哥们情谊。

这个看上去似乎十分偶然的事件,却使牙崽和LL有了不同的人生走向,牙崽被学校劝退,早早地就走上了社会,一度成了警察局的常客。又听说他建立了一个西澳洲最大的大麻分销网络,成了人人谈之色变的危险人物。以后又时断时续地听说,他或南韩,或日本,或东南亚,一路跌跌撞撞地辗转,再以后,就没有了他的消息。

而LL,躲过了本来应该是对他的惩罚,完成了学业,使之在今日商场的搏击中具备了基本的知识前提。

缓缓的岁月中,我多次想起过牙崽,曾经有过的相同的江湖经历,使我在感情上十分亲近并激赏这孩子的义气,又为他的人生际遇而伤感,毕竟他的人生挫折与LL有关,作为父亲,我不能不感到沉重……

忽然在餐厅见到将近二十年没有见过面的牙崽,我激动不已,一时不知道说什么。面前的牙崽,宽肩浓眉,目光朗朗,完全不用化妆就是一个偶像剧的明星。只是脖子上挂着一条又重又粗的金项链,让人多少联想起一些黑帮片中的龙头大哥。

我仔细地看着他,他的脸上没有了一点当年的戾气,他也友善地看着我,向我轻声问候。交谈中他淡淡地叙述了他20年都在些什么地方,干了些什么事,并告诉我他回来七、八年了,现在盘下了这个小酒店,我问他,成家了没有?他和LL都笑了,他说,叔叔,等着,说着就从厨房里拎出一群阶梯般高低不一的孩子,整整一个巴掌,5个孩子,最大的13岁,最小的6岁,全是公鸡头,4个都生在国外不同国家,分别是日本,南韩,泰国,柬埔寨。

我十分惊喜,赶快分给孩子每人100澳元见面礼,牙崽也不推辞,让孩子们收下,他们齐声跟着牙崽唱声:谢谢爷爷,转眼就不见了。

饭后离别,牙崽将食物打了包。又专门准备了一个包,对我说,叔叔,这是你爱吃的猪耳朵,猪尾巴。我心里一热。

我说,回来好,不走了吧?他说不走了,这群崽要我养活呢!

他变了,变成了一个有担当的男子汉了,我感到胸腔里长长地舒出了一口气。

我不知道他的传奇故事究竟有哪些不堪回首的章节,可是五个孩子生在四个不同的国家,这本身就昭示了一切。他的脖子上那一道依然明显的刀疤,也一定孕藏着一段惊心动魄的搏杀。对这一切,我不忍去探究,也不愿去细想,能够看到他百事经历后依然平安,这就足够了。

晚上一夜无眠,满眼都是这个牙崽,儿时的他,现在的他……