南宋城市化进程与城市类型分析

2014-03-20柳平生1葛金芳

柳平生1,葛金芳

(1.集美大学 财经学院,福建 厦门 361021;2.北京师范大学 历史学院,北京 100875)

城市是历史发展到一定阶段的产物。近代意义上的城市是在一定的区域范围内,集中较多人口、生产和生活资料、政治权势以及精神文化生活等因素,并由于这些因素交融汇合而成的多功能地域实体。因此,城市的兴起及其性质的嬗变在经济史研究中具有路标性意义。两宋时期的城市化进程呈加速态势,已是当下学界的共识,其实质性内涵是传统的政治性城市向近世经济性城市逐步转变。在此过程中,作为地域性经济中心的城市成批涌现,其中有少数城市开始从传统的消费型城市向近代生产型城市过渡;到南宋中叶,城市人口占全部人口的比例即城市化率达到13%—14%之间,远超明清时期。因此,我们认为,南宋时期的城市化进程在我国传统古代社会中处于一个空前绝后的制高点上,值得予以深入研究。

城市化进程的基础首先是粮食剩余率的提高和农业生产结构的变化,特别是经济作物种植面积的扩大为城市手工业提供了日益丰富的原料;其次是城市手工业和商业的发展为城市化进程提供了最重要的活力;第三是乡村地区墟市场镇的兴起,这些基层市场既沟通了城乡产品交换的渠道,又为城市经济提供了源源不绝的粮食、商品和日趋扩大的市场;第四是日趋改善和扩大的交通网络,则像血管一样,为城市化进程输送着必不可少的物资营养[1]268-292[2]463-507。这是首先需要说明的。

一 南宋大中城市人口的膨胀与城市化率的估测

南宋大中城市的人口规模和膨胀速度令人印象深刻,不仅超迈汉唐,且在不少方面为明清所不及。据林正秋先生考证,南宋孝宗乾道年间(1165—1173),杭州城区人口14万人,郊区九县有55万人;到理宗淳祐年间(1241—1252),城区32万人,郊区有76万人;度宗咸淳年间(1265—1274)城区人口又增至43万人,郊区124万人[3]。据吴松弟推算,度宗咸淳年间(1265—1274),临安城内外约有120~130万人,其中城内80~90万人,城外40~50万人[4]148-149。以上是京城级特大城市,人口在百万上下浮动,应是没有疑问的。

路级治所的城市人口亦有数十万之多。据叶梦得(1077—1143)说,江东路首府建康(江苏南京),在北宋晚期“民之籍于坊廓、以口计者十七万有奇,流寓、商贩、游手往来不与”[5]卷四。而建康城中以出卖劳动力为生的贩夫走卒、流寓游手也为数不少。正如苏辙说:“工商技巧之民与夫游闲无职之徒,常遍天下。”[6]卷一〇四据此估计,建康府城内人口当在20万以上。南宋时期,镇江当长江、运河航运交通和南北军事之要冲,是为浙西重镇,地位更加重要。《嘉定镇江志》称镇江为:“国赋所贡,军须所供,聘介所往来,与夫蛮商、蜀贾、荆湖闽广江淮之舟,凑江津,入漕渠,而径至行在所。”[7]卷六,2366可见,镇江确是当时赋税、军粮和商品转运的枢纽,且有外国商人(“蛮商”)在此经商,镇江府城的户口因此大增。据《至顺镇江志》卷三《户口》记载,镇江府治丹徒县的人口,从北宋神宗年间54,000余户增加到理宗(1225—1264)时的108,000余户,增幅约一倍;就连长江边上新兴的江口镇也有居民1600余户[8]卷三,86。镇江市区也日益扩展,上引《嘉定镇江志》卷六《地理志》丹徒县条称:“(漕)渠自江口行九里,而达于城之南门,民居商肆,夹渠而列,渠岸狭不盈咫。”[7]卷六又云:“自城南闉以抵江口,随地势曲折,为里者九。……齐民濒渠而居,侵冒临跨,日月滋甚。”[7]卷六,2366可见城区从城外南门沿着江南运河两岸向江边发展。

湖北鄂州(武昌)乃长江中游之重镇,到南宋时期也有10万户50万口。“武昌十万家”[9]卷上,67,“江渚鳞差十万家,淮楚荆湖一都会”[10]卷一,27,“鹦鹉州边家十万,晓来都在水晶宫”[11]卷十一,424等诗句,当属可信。知汉阳军黄榦在给京湖制置司的一份报告中说:“本军城下并汉口共三千家”[12]卷三〇,334,而“鄂州人口繁夥,为汉阳三十余倍”[12]卷三〇,335。据此推算,鄂州当近10万家,可见诗人所咏与实际情形相去不远。

此外,江陵府荆州、隆兴府南昌、兴元府汉中等都是盛极一时、名闻遐迩的繁华城市。南宋初年,陆游入蜀看到的成都府景象是“城中繁雄十万户,朱门甲第何峥嵘”[13]卷九,245-246。数十万乃至上百万人口的城市,就是今天看来也是中等规模以上的大城市。若考虑到宋代人口不到今天的1/10,那么上述这些城市人口规模就更为惊人了。

而据台湾宋史专家梁庚尧先生的勾稽,泉州在宁宗嘉定(1208—1224)以前就有10万户,吉州在开禧(1205—1207)以前有数万家,潭州有12,800户,镇江有15,900户,抚州有30,000余户,温州有“万数千家”,台州、潮州均有1万余户;按每户六口计,这些城市的人口也在10万上下,其中吉州、抚州更是接近20万人[14][15]510-511。

更为关键的是城市人口在总人口中所占的比重,这是衡量特定时期一个社会城市化率的核心指标。宋代的城市人口已从乡村户中分离出来,被称为“坊郭户”,且另行编制户籍①[16][17],这个事实有力地说明了宋代城乡分离的行程确实发展到了一个新的阶段。“坊郭户”一词在唐代还是泛指城镇人口,到宋代就成了户籍制度的专门术语,不仅包括府州县治等城居人口,而且把镇、市居民亦揽入在内,所以有“县坊廓”、“镇坊廓”和“市户”等不同称谓。与乡村地区依据有无田产将民户划分为主户和客户两大集团,主户依据田产多少再分成五等不同,城中是依据有无房产划分主客,且分为十等。各地办法不一,有的城镇客户不入十等户;有的按家业物力分等,主客混通编制。大致而言,上等坊廓户包括城居地主、豪贾巨富和行业总首等,中等坊廓户由营运顺利或手艺突出的小康人家组成,下等则包括从市井小民到极贫秀才的各色人等[18]。与此相应的是,在管理体制上,城镇和乡村也有很大不同。例如在行政体制上,城内有厢,城外设镇,分别以巡检使和监镇官为负责官员;在军事编制上,镇市民兵与州县民兵共同构成地方治安队伍,“毋得附入乡村都保”[19]卷二五二,6177;在差役负担上,乡村有差徭,而城镇只有科敷。凡此种种,说明宋代的镇市城郭与乡村地区确已拉开了距离,同时也为我们考察城市人口的比重提供了可能。

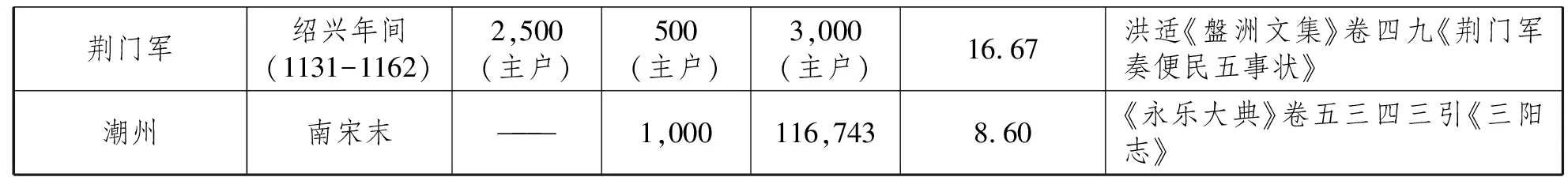

南宋时期城市人口的比重,在北宋基础上有明显上升,是没有疑问的,但其程度学界却有不同的估计。按台湾学者赵冈、陈钟毅的研究,宋代是我国历史上城市人口比例最高的一个朝代,尤其是南宋,城市人口比例从北宋的20.1%上升到22.4%[20],这个估计略微偏高了。漆侠估计:“宋代城镇大约聚居二百万以上民户,占总户数的百分之十二以上。”[21]下册,965梁庚尧认为:“大部分的城市户口比率可能在百分之十三至百分之十四之间”[15]下册,536。日本学者斯波义信通过对福建汀州、庆元府鄞县、江东歙县、浙西镇江府等实例研究,认为“州治所在的县大体上有百分之二十左右的人集中在城市里”[22]335,且尚不包括镇以下的坊廓户和短工、游民等。吴松弟认为:“就全南宋地域而言,将城市人口占总人口的比重定在12%,或许更合理一些。”[4]619笔者以为,南宋城市人口的比重有一个逐步上升的过程。例如都城临安(含钱塘、仁和两附郭县),据吴自牧《梦粱录》记载,孝宗乾道年间(1165—1173),有坊郭户10万余(104,669)户,占总户数26万余(261,629)户的40%;而到度宗咸淳年间(1265—1274),坊郭户增至186,330户,占总户数391,259户的47.6%[23]149[24]卷一八,149-150,上升近八个百分点。再如淮东扬州,绍熙年间(1190—1194),坊郭户有4,226户,占总户数35,951户的11.75%;但到宝祐四年(1256),坊郭户增至7,975户,占总户数四万三千余(43,892)户的18.17%[25]卷八《户口志》二,半个多世纪中上升了六个多百分点。为节省篇幅计,现将见于南宋文集、方志的相关记载列成表1,以见概况。

表1.南宋部分州县坊郭户比例表

荆门军绍兴年间(1131-1162)2,500(主户)500(主户)3,000(主户)16.67洪适《盤洲文集》卷四九《荆门军奏便民五事状》潮州南宋末———1,000116,7438.60《永乐大典》卷五三四三引《三阳志》

说明:此表依据梁庚尧《南宋城市的发展》表六(《宋代社会经济史论集》第514页)、梁庚尧《南宋的农村经济》第7-11和32-33页所载两表、斯波义信《宋代商业史研究》第333-335页所载实例和吴松弟《中国人口史》第三卷第615-616页表13-2综合制成。

从表1我们看到,绝大多数州县城市的坊郭户比重均在10%以上,而都城临安(40%—47.6%)、真州扬子县(46%)、镇江丹徒县(37%—38%)和福建汀州(32%)的坊郭户比重则高达三、四成。他如江西吉州城中“闤闠数十万家,如在井底”[26]卷七十五,33。湖南潭州,据真德秀嘉定十七年(1224)所言:“某去岁以来,举行赈济。在城贫民,抄札一万二千八百余户。”[27]卷十浙东温州,据乾道初年(1166-1167)知温州王之望言,“本州居民约计万数千家”[28]卷七,756。台州城,在乾道九年(1174)亦发生大火,“燔州狱、县治、酒务及居民七千余家”[29]卷六十三,1381,全城居民当不下万家;楼钥诗称:“顷年登临赤城里,江遶城中万家市”[30]卷三,48,应属可信。这些州县城中坊郭户多在一、二万家之间。

综合上述情况,笔者以为南宋初年的城市人口当在10%上下;绍兴和议后,城市逐步繁盛,随着城区人口密集度增高和城区向郊区的扩展,城市人口比重逐步攀升,半个世纪后到孝宗末年(即12世纪末)应在12%-13%上下;此后城市人口续有增长,但速度放慢,到理宗初年(即12世纪20年代)达于鼎盛,其比重可能在13%-14%之间;此后东南经济发达的城市人口仍在增长之中;但经“丁亥之变”(1227)和“辛卯之变”(1231)蒙古铁骑攻入四川,成都等蜀地城市受到战火摧残,与此同时社会经济亦进入下降阶段,城市人口比重遂停止增长。

13%-14%这个城市人口比例,可能是鸦片战争(1840)甚至太平天国运动(1851—1864)之前我国城市人口所能达到的最高比例。因为根据美国学者施坚雅的估计,1843年人口密集特别是城市人口占比最高的长江下游地区,人口在2000以上的城市总数为330个,城市人口为493万,总人口为6700万,城市化率为7.4%;甚至到1893年,该区域以270个城市中心地估计,城市人口为475万,总人口为4,500万,城市化率也只有10.7%[31]246。众所周知,施坚雅所研究的长江下游区域正是当时经济最为发达的已开发地区。也就是说,南宋中叶城市人口比重为13%,仍高出晚清时期的2.3%。这是一个不可小觑的历史成就!

二 郊区的扩展和卫星城镇的兴起

就城市演进轨迹而言,如果说北宋的历史功绩主要是在城墙之内突破了汉唐“坊市制”的限制,可以面街设店;那么南宋的历史功绩则是城区的扩展又突破了城墙的束缚,而使城郊与城内连成一体。

南宋城市商业在空间上扩及整个城区以至城郊要道等处;在时间上打破昼夜限制,既可五更开门,亦可三更方休,御街等主要街道甚至“买卖昼夜不绝”。这两大进步带来了城市商业经济意义的剧增、城市居民成分的演进(工商业阶层的成长)以及在新的经济格局中城市发挥更重要的作用等一系列重要影响,从而标志着传统社会中的城市经济和商品经济确实发展到了一个新的阶段。正如魏天安所说:“古典坊制以限制人的活动时间和空间自由为基本内容,而近代街巷制度则以便利居民的生活和经营为基本内容。”[24]9史料显示,南宋时期随着城市人口的持续增长,城市规模不断扩大,于是城区开始冲破中古城墙的束缚,向四周近郊地区扩展。城市近郊出现了越来越多的居民点,商业活动也随之活跃起来,导致郊区的经济功能和外表景观与城墙之内的市内日趋接近。为了加强管理,政府或者构筑新的城墙,把近郊之地围入城内,把城郊变成城区;或者在城外设厢,作为一级新的行政管理机构。与此同时,在大中城市周围,特别是交通干线两旁,在商业繁盛的基础上自然发育出一批草根市镇,犹如今天的卫星城镇。这种情况,在都城临安(杭州)、经济发达的两浙路、四川成都府路周围,以及江南运河沿线的交通干道等地,表现得最为明显。

前已述及,都城临安是郊区城市化进程最为典型的地方。早在北宋中叶,当时的杭州已有八镇二市环绕,即南场、北关、安溪、西溪、临平、范浦、江涨桥、汤村八镇和浙江、龙安二市[32]卷九,3435-3436,宋室南渡以后又新添崇新门外南土门市、东青门外北土门市,以及湖州、半道红、赤山等市。高宗绍兴十一年(1141),又在杭州城外南北分置左、右厢,治所分设于江涨桥和浙江[33]卷二,22,将临安郊区的八镇八市正式纳入城市管理体制。正如《都城纪胜》所言,南宋杭州“城之南、西、北三处,各数十里,人烟生聚。市井坊陌,数日经行不尽,各可比外路一小小州郡,足见行都繁盛。”[34]15[23]卷十九,167这与唐代首都长安郊区,除别墅、花园、墓地、道观、寺庙外,其余全是耕地的景观[35],形成鲜明对照。程郁曾指出,由于城市人口溢出郊外,城郊不断兴起新兴工商业区,因而城市与乡村的界线已经模糊不清[36]。这个观察对于临安以外的苏州、镇江、鄂州、成都之类的大中城市而言,同样也是适用的。

就是一些地方州府,也在突破中古城墙,向外扩展新的生存空间。如江东路首府建康(治今南京),南门外的工商业区设有城南厢[27]卷六。镇江城南九里外有个江口镇,从镇江城到江口镇长达九里的运河两岸,“民居商肆夹渠而列,渠岸狭不盈尺”[7]卷六,2366。江阴城外的江下市,光宗绍熙年间(1190-1194),“商船倭舶岁常辐凑,故市大于城阓”[37]卷二。江西吉州,据欧阳守道作于景定元年(1260)的《筹安堂记》所说:“庐陵非江北比,城外居民,三倍城中。”[38]卷六

还有一些城市,其生活在郊区的坊廓户即城市人口,甚至超过城内人口。如福建汀州(长汀),城内只有三个坊,城外四周倒有二十来个坊,“郡枕山临溪为城,周袤才五里,市廛居民多在关外,故城内坊才三,而城外余二十,阛阓繁阜,不减江浙中州”[39]卷七八九〇,3681。据此城郊人口占汀州人口的7/8。淮南真州(江苏仪征),在宁宗嘉定年间(1208—1224)城外有4,700余丁,城内只1,300余丁[40]。据此推算,郊区人口占真州城内人口的近4/5上下,这同样是城市人口膨胀、城市规模扩大所致。至于区域中心城市的卫星城镇,前述距镇江九里的江口镇,江阴城外因外贸而兴起的江下市等,均是郊区人口超过城内人口的典型。此外,如长江中游鄂州城下的南草市、江陵城外的沙市等,更是城区向外扩展的产物。

鄂州(武昌)南草市就在今武汉市武昌城外江边,与江中鹦鹉洲夹江相望,其上方即是蛇山上的黄鹤楼,其市街沿江堤向西南延伸,长达数里。陆游于乾道六年(1170)八月二十三日到鄂州,泊舟江边税务亭。他见到的情景是:“(江中)贾船客舫,不可胜计,衔尾不绝者数里,自京口以西皆不及。……市邑雄富,列肆繁错。城外南草市亦数里,虽钱塘、建康不能过,隐然一大都会也。”[41]卷四,2441可见,南草市是城郊大市,其繁盛原因一是地处江边码头,正当吴蜀水上交通要道;二是依托鄂州这个华中重镇。叶适作于光宗绍熙元年(1190)的《汉阳军新修学记》称:汉阳“岸南即鄂州,今之巨镇。王师所屯,通阓大衢,商贾之会,物货之交也。汉阳独力渔勤稼,不以走集逐利相夸诩……其俗静而朴。”[42]卷九,141汉阳“力渔勤稼”的“静朴”气象,反而衬托出对岸鄂州南草市繁盛喧嚣的商业气氛。此前即淳熙四年(1177),范成大亦到过鄂州,其时南草市已简称“南市”,“草”字被省略了:“(八月辛巳)至鄂渚,泊鹦鹉洲前南市堤下。南市在城外,沿江数万家。廛闬闸甚盛,列肆如栉。酒垆楼栏尤壮丽,外郡未见其比。盖川、广、荆、襄、浙贸迁之会,货物之至者无不售,且不问多少,一日可尽。其盛状如此。”[43]卷下,225-226可见南市紧邻鄂州城外之江堤,已经发展成长江中游最重要的贸易港口。

至于江陵郊外位于长江边上的沙市,北宋中叶已有居民数千家。到南宋中叶,沙市人口激增,愈显繁华。乾道二年(1166),户部官员郑人杰说:“年来丰熟,米价低平,荆门、襄阳、郢州之米,硕不过一千,所出亦多。荆门[南?]沙市、鄂州管下舟车辐辏,米价亦不过两千。”[44]《食货》四〇之四四,5530沙市米价竟与长江中游商业都会鄂州一样,高出邻近州县一倍,可见沙市人口众多,工商业繁盛。乾道六年,陆游入蜀,途径江陵,写下一首《荆州歌》,其中有:“楚江鳞鳞绿如酿,衔尾江边系朱舫。”“倚楼女儿笑迎客,清歌未尽干觞空。沙头巷陌三千家,烟雨冥冥开橘花。”[13]卷十九,558所以沙市在此前已升为镇级建置。乾道四年(1168),荆湖北路安抚提刑转运司上言:“荆南沙市镇主管烟火及酒税,元(原)差武臣类,多骚扰,乞改差经任文臣。”[44]《方域》一九之二八,7639改差文臣经制,同样表明沙市镇地位重要。

梁庚尧指出,城区向城墙以外的郊区扩展,说明城墙“作为分隔城市乡村界线的意义已逐渐淡薄……这是一种本质上的改变,反映城市的商业性质不断增强,突破了政治军事性质所构成的限制。如果以坊制、市制的破坏是这种城市本质变化的第一阶段,则城郭分割城乡作用的消逝就是第二阶段,也就是坊制、市制消失的进一步扩大”[15]578。此说甚是。

三 城市类型及其经济意义的增长

当然并非所有的城市都已成为商业城市。大致而言,宋代城市可以分为三类。

一类是政治、军事中心,如都城临安、驻军重镇和偏僻落后地区的府州县治所在地。此类城市不是决策和行政中心,就是有重兵驻防,城中以官方建筑物为多,其物质供应主要靠国家租赋的调拨来维持。需要强调的是,随着商品经济的发展和城内官私手工业的兴办,临安等大城市的经济意义也在快速增长之中。12世纪初,宋室南迁,原在汴京的官营作坊随之迁入杭州,遍布杭城内外,每一院、司、场、库都相当于一个大型手工业作坊,工匠少则数百人,多则上千人。与此同时,私营作坊也有较大发展,杭州丝织、印刷、瓷器、造船、制扇及军器制造,均在全国占有重要地位[45][46]。

另一类是综合性城市。这些城市原本也是各级政府所在地,但因处在经济发达地区或交通孔道之旁,逐步成长为区域经济中心和国内转运贸易的中转站,起着联系各方区域市场的枢纽作用。例如江平府苏州,唐代“繁雄固为浙右第一”,至宋被喻为江南“巨擘”[47]卷五十,660,成为太湖流域中心城市,手工业、商业都相当发达,梁庚尧《宋元时代的苏州》一文有详细介绍[15]上册,334-480。四川成都平原,自汉代以来即是名扬天下的经济发达地区,至宋几与两浙路并驾齐驱,同样需要一个城市作为该地区的政治、经济和文化中心,这就是西川首府成都。同时,成都又是西川路的交通枢纽,与吐蕃、大理进行茶马贸易的重要商埠,成都平原及其四周地区所产的粮食、纺织品、陶瓷、纸张、书籍的集散地。所以,《全蜀艺文志》卷三四称成都是“万井云错,百货川委,高车大马决骤于通途,层楼复阁荡摩乎半空”的“西南大都会”。处于长江、淮河、江南运河等水上交通网络交汇之地的扬州,中唐时期即已商贾如织,百货委积,“雄富甲天下”,入宋以后更加繁荣,稍后因水运干线改道,扬州地位略有下降;代之而起的是“当江淮之要会”的真州(江苏仪征),楼钥称“维扬、楚、泗,俱称繁盛,而以真为首”[30]卷五十四,750

他如长江中游的鄂州(武昌),“市邑雄富,列肆繁错”,沿江“贾船客舫不可胜计,衔尾不绝者数里”,也是一个当地冲会的商业重镇,“虽钱塘、建康不能过,隐然一大都会也”[41]卷四,2441。川东夔州(治今四川奉节),扼长江水路要冲,吴蜀百货由此中转,是川货的外运港口。至于泉州、广州等“持番舶以为命”的外贸港口,当然是当地的政治中心城市,但其经济意义显然更为夺目。换言之,无论是区域经济中心,还是水陆码头等货物集散地,此类城市与其说是政治中心,不如说是商业都会更为确切。

第三类是生产性工商业城市。例如浙东金华“县治城中,民以织作为生,号称衣被天下”[48]卷五十一,621,可以认为是纺织城镇。江西铅山场、广东岑水场,常有成百上千矿冶工匠聚集于此,可以视作冶金城镇。四川陵州井研县,虽是“山中小邑”,但自北宋中叶卓筒井兴起后,数万井盐工人于此谋生,到神宗时“已谓要剧索治之处”[49]卷三十四,758,这是盐业城镇。前述涪江中游的遂宁府,则是当时糖霜的重要生产基地之一。东川梓州(三台市)有“机织户数千家”[44]《食货》六四之二三,6111,井盐产量为全川之冠,又是该地区的交通枢纽,显然是个手工业城市兼商品集散地。此类城市的绝对数量虽还不多,但其意义不可小觑,因为正是此类生产性城市指示着古代城市向近代城市转进的根本方向!

进而言之,作为货物集散地或区域经济中心的城市以及上述生产性城市,其实均可归入经济都市一类,其共同特点是这些城市的物资供应结构均已开始摆脱单靠从外地调拨租赋来加以满足的模式,转而部分甚至大部分依靠本地的商品生产和市场流通来满足自身的需要。从这个意义上来说,宋代城市可以分为政治堡垒和经济都市这两大类型。更重要的是,无论何种类型的城市,哪怕是作为政治中心的首都临安,随着社会经济的逐步繁荣和商品货币关系的日趋发达,其经济意义均在日渐增长之中,正如我们前面已经看到的那样。

美籍华裔学者赵冈指出,从世界史上看,正常的城市化进程,是小市镇逐渐转变发展成大中型城市,而市、镇在整个城市人口中的比重越来越小。因为市镇所具备的功能和任务,大中型城市也可以完成,而且大中型城市因具有更大的规模经济而更显优越性。但是宋以后,特别是明清时期,由于人口过剩,农村剩余粮食率下降,中国城市化进程走上了一条非正常的道路。从宋到清,新增人口几乎全部留在农村,城市人口的绝对量大体没变,表现在大中型城市停止扩充,而市、镇的数目大量增加,整个城市人口越来越向农村靠拢[50]。此说大体不误。只是城市人口的农民化过程主要发生在元明清时期,宋代不应包括在内。由此可见,宋代,特别是南宋在城市化进程中的确处在一个空前绝后的制高点上。

四 南宋城市化进程的特点、程度及其影响

在最一般的意义上,城市化包括三个互相关联的内容:一是城镇数量和城市人口的持续增加;二是相邻地域的一批城镇在商业活动支持下形成互相联系的市场网络;三是城市生活方式向农村地区的扩散和渗透。如前所述,城市化的根本原因是社会生产力的提高以及城市工商业的发展,但其具体进程却不能不受到环境和时代的影响和制约,因而必定带有当时当地的独具特点。

具体到南宋时期,我们已经看到,真正作为生产中心的新型城镇虽有成长但为数不多,而作为商业活动据点和货物集散地的城镇却成批涌现。经济学界通常用“都市化”来指称前近代社会中城市人口逐步增长、城市经济意义日趋增大这种现象。据此亦可将南宋的城市化称为都市化进程,因为如前所述,南宋城市化的基本内容就是城市的商业化。

促成其时城市化进程明显加速的因素大要有三。一是城市政治地位的重要和经济发展导致人口的增长,如临安、建康、鄂州等地常常聚集数万军队和官僚,为他们服务的各类工商业活动和雇佣劳动也随之扩大,从而形成消费性城市的特色。如将南宋中叶城市人口的比重定在13%上下,则以江南经济区为核心的南宋辖区之城市人口可达八、九百万之众②[51]135-140。二是在水陆交通孔道上,由于商品流通量的剧增,而导致城市作为区域市场网络中心之作用日益突出,这类城市主要表现出货物集散地的强烈色彩。三是以广州、泉州为代表的外贸港口,这些城市的城市化虽说仍旧建立在当地及其周围地区的经济实力之基础上,但其得益于海外贸易的刺激则是不可否认的事实,远距离对外贸易积聚起来的财富不仅加速了港口本身的城市化进程,而且也促进了港口周围地区产业的发展(例如瓷器生产)。

由此看来,南宋时期的城市化进程具有如下几个特点。一是部分城市的城市化进程与该城之政治地位呈正相关关系。城市地位无论上升还是下降都会对之发生强烈影响,12世纪初宋室南迁之后汴京开封的萧条和临安府杭州的繁盛就是极好的例证。二是新型商业城市,例如江南运河沿线的真、扬、楚、泗等州的兴衰,又受到运河兴衰的强烈制约。两宋之交,运河因政治地图的变动而断为两截,淮水以北的汴渠在数十年间大部堙废,泗州、宿州等沿岸城市亦随之衰落。而南宋时期的镇江、常州、平江、嘉兴等州府则因江南运河而更加繁盛。三是在空间分布上,城市化进程在经济发达的东部地区和西川成都府路表现得比较明显,其中尤以太湖流域的两浙、成都平原和福建沿海地区最为典型,其余地区自然经济的统治地位仍旧相当牢固。

因此,从总体上来看,我们对两宋城市化行程的程度不能估计过高。北宋三朝重臣张方平对宋神宗说,多数农户纳免役钱,“率三分其费而二分出于薪粒”,至于“穷乡荒野下户细民,各至节腊,荷薪刍入城市,往来数十里,得五七十钱,买葱茹盐醢,老稚以为甘美,平日何尝识一钱”[52]卷二十五,26,这是多数农村地区还停留在自然经济体系中的真实写照。就是在经济发达的西川地区,据贾大泉先生的研究,在163个县城中,还有78个未设商税务[53],说明这些县治仍是政治性城市,约占一半左右;而另一半设有税务的县城,多半是在原来区域统治中心的基础上发展起来的,仍具一定的政治性。除前述义乌县、井研县和景德镇、南浔镇等少数生产性城市外,不少城市的商品经济仍是为官僚、军队和城居地主服务的,具有很强的依赖性。部分县城还设有官营手工业企业,民间私营工商业虽在比重上已经占据优势地位,但在封建势力的渗透、国家商税的盘剥和官营工商业的挤压下举步维艰,难以得到独立发展。

如从世界范围看问题,城市的产生与发展大致有两种不同的道路:一是导源于直接生产者经营的工商业的发展,例如西欧各国在公元11世纪初相继完成封建化过程,随着工商业的发展,城市逐步兴起,独立的工商业阶层成为自治城市的主体居民;二是导源于地主阶级及其国家的工商业膨胀,例如我国自中唐以后所显示的情况那样[54]。宋代独立的工商业者虽然占有相当分量,但他们一旦发达起来,却又转向土地投资,转化为工商业者兼地主的双重身份,无法形成具有共同经济基础的市民阶层,这与西欧作为封建制度之对立面的城市大异其趣,不可同日而语。这是宋代城市化进程的最大局限。

尽管如此,我们对于两宋时期城市化进程的意义和影响,仍然不能低估。马克思说过:“商业依赖于城市的发展,而城市的发展也要以商业为条件,这是不言而喻的。”[55]371因此,没有市场、贸易、商品交换和物资流通,多数城市是无法生存的。从这个意义上讲,作为商品经济生长据点的城市,是自然经济的异化物和对立物。所以,马克思又认为城市和乡村的分离是最具有意义的社会分工。而镇市的成长和城市的繁盛,反过来又会对农村地区的发展产生广泛的影响。择要而言,大致体现在以下四个方面。

首先是加速了农民向小商品生产者转化的进程。特别是镇市周围地区的乡村农户,其产品包括粮食、蚕桑、布帛、水果、蔬菜等等,有日益增多的部分被抛入市场。在这条道路上走下去,原来自给自足体制中的封闭型农民,必然会或快或慢地向小商品生产者转化。此点留待另文论列。

其次是兼营工商业的官僚、地主日见增多。官僚经商在宋代已经十分普遍,司空见惯,“白屋士人多是占户为商,趋利过海”[44]刑法二之五七,6524,“今则沿海郡县寄居(官)不论大小,凡有势力者则皆为之”[44]刑法二之一四四,6567。而市镇的兴起则为乡居地主投资商业创造了有利条件,既提供了高额利润的刺激,也提供了就近设店的方便,等到所获工商业利润足以维持其全家生活时,他们就会抵御不住城居生活的多方面诱惑,纷纷搬到城镇居住。例如南方产茶州郡中就有不少地主既在城外拥有茶园,又在城中开设茶铺。所以,宋代专有“遥佃户”一词来指称日趋增多的城居地主。《宋会要辑稿》称:“民有物力在乡村而居城郭,谓之遥佃户。”[44]兵二之三○,6786而城居地主的日渐增多,反过来又会导致农村租佃关系的变化(例如实物租制的扩大),从而加速契约佃农的独立化进程等。

再次是农村人口加速向城市移动。城郭镇市商业活动的扩大必然需要更多的店员和运夫,市镇手工业的兴起则推动着城市雇工群的扩大,城中商人、官僚以及城居地主的增多则刺激着对厨娘、女红、樵夫的需求,凡此种种无一不在吸引着无地或少地农户进城谋生。南宋成为我国历史上城市人口比重最大的时期,其秘密就在这里。

最后,商品经济的繁华、城市化行程的加速也带来了人们思想观念上的变化。北宋学者李觏即表示反对历来的官府禁榷政策,主张“今日之宜,亦莫如一切通商”[56]卷十六。司马光亦曾充分肯定工商业的合理性,而与汉唐以来“农本商末”的主流观点形成鲜明对照,“夫农、工、商贾者,财之所自来也。农尽力,则田善收而谷有余矣;功尽巧,则器斯坚而用有余矣;商贾流通,则有无交而货有余矣。彼有余而我取之,虽多不病矣”[57]卷八,87。在司马光眼里,手工业、商业和农业一样,都是财富的重要来源,已无本末之分。此点南宋陈耆卿说得更为简捷了当:“(士、农、工、商)此四者,皆百姓之本业。自生民以来,未有能易之者。”[58]卷三七《风俗门·重本业》,7578商业与农业、手工业均是本业这一认识,在宋末元初人熊禾的五言诗中亦有明确表述:“耒耜既先聚,市易还贸迁。公私不交病,本末无倒悬。”[59]卷七,824所有这些现象与城市化进程均有内在的逻辑联系。或者说,上述这些现象,与城市数量激增特别是经济性商业城镇的崛起、城中坊市制的崩溃和农村草市的勃兴、贩运性商业向规模性商业的转化等一道,构成了南宋城市化行程的绚丽风景线。

注释:

①郭正忠、王曾瑜先生几乎同时论及城镇坊廓户另编户籍这个意义深远的现象。

②南宋中叶的总人口约在7000万上下。

参考文献:

[1]葛金芳.宋辽夏金经济研析[M].武汉:武汉出版社,1991.

[2]葛金芳.中国经济通史:第五卷[M].长沙:湖南人民出版社,2002.

[3]林正秋.南宋都城人口数考察[J].杭州大学学报,1979,(1-2):148-149.

[4]吴松弟.中国人口史:第三卷[M].上海:复旦大学出版社,2002.

[5]叶梦得.石林居士建康集[M].道光二十四年叶廷琯刻本.

[6]吕祖谦.宋文鉴[M].光绪二十一年江苏书局版.

[7]史弥坚,庐宪篆.嘉定镇江志[G]//宋元方志丛刊.北京:中华书局,1990.

[8]至顺镇江志[M].南京:江苏古籍出版社,1999.

[9]姜夔.白石道人诗集[G]//文渊阁四库全书:第1175册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[10]戴复古.戴复古诗集[M].杭州:浙江古籍出版社,1992.

[11]阳枋.字溪集[G]//文渊阁四库全书:第1183册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[12]黄榦.勉斋集[G]//文渊阁四库全书:第1168册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[13]陆游.剑南诗稿[G]//陆游集:第二册.北京:中华书局,1976.

[14]梁庚尧.南宋城市的发展[J].(台湾)食货月刊(复刊),1981,10(10-11).

[15]梁庚尧.宋代社会经济史论集[M].台北:允晨文化实业有限公司,1997.

[16]郭正忠.唐宋城市类型与新型经济都市[J].天津社会科学,1986,(2).

[17]王曾瑜.宋朝的坊廓户[C]//宋辽金史论丛:第一辑.北京:中华书局,1986.

[18]王曾瑜.宋朝阶级结构概述[J].社会科学战线,1979,(4).

[19]李焘.续资治通鉴长编[M].北京:中华书局,1992.

[20]赵冈,陈钟毅.中国历史上的城市人口[J].(台湾)食货月刊,1983,(3-4).

[21]漆侠.宋代经济史[M].上海:上海人民出版社,1988.

[22]〔日〕斯波义信.宋代商业史研究[M].台北:稻禾出版社,1997.

[23]吴自牧.梦粱录[M].北京:中国商业出版社,1982.

[24]魏天安.宋代行会制度史[M].北京:东方出版社,1997.

[25]淮扬志[M].天一阁藏明代方志选刊本.

[26]杨万里.诚斋集[G]//文渊阁四库全书:第1161册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[27]真德秀.真文忠公文集[M].北京:商务印书馆,1989.

[28]王之望.汉滨集[G]//文渊阁四库全书:第1139册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[29]脱脱,等.宋史[M].北京:中华书局,1977.

[30]楼钥.攻媿集[G]//丛书集成初编.北京:中华书局,1985.

[31]〔美〕施坚雅.中华帝国晚期的城市[M].北京:中华书局,2000.

[32]潜说友.咸淳临安志[G]//宋元方志丛刊.北京:中华书局,1990.

[33]南宋临安四志·乾道临安志[M].杭州:浙江人民出版社,1983.

[34]耐得翁.都城纪胜[M].北京:中国商业出版社,1982.

[35]吴伯伦.唐长安郊区的研究[C]//文史:第3辑.北京:中华书局,1963.

[36]程郁.宋代城郊发展的原因与特点[J].上海师范大学学报,1992,(1).

[37]嘉靖江阴县志[M].天一阁藏明代方志选刊本.

[38]吉安府志[M].清光绪二年刊本.

[39]临汀志[G]//永乐大典.北京:中华书局,1963.

[40]隆庆仪真县志[M].天一阁藏明代方志选刊本.

[41]陆游.入蜀记[G]//陆游集:第五册.北京:中华书局,1976.

[42]叶适.水心先生文集[G]//叶适集.北京:中华书局,1961.

[43]范成大.吴船录[G]//范成大笔记六种.北京:中华书局,2002.

[44]徐松.宋会要辑稿[M].北京:中华书局.1957.

[45]林正秋.南宋杭州的手工业[J].杭州师范学院学报,1984,(4).

[46]葛金芳.南宋手工业史[M].上海:上海古籍出版社,2008.

[47]范成大.吴郡志[M].南京:江苏古籍出版社,1986.

[48]刘敞.公是集[M].北京:中华书局,1985.

[49]文同.丹渊集[G]//文渊阁四库全书:第1096册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[50]赵冈.论中国历史上的市镇[J].中国社会经济史研究,1992,(2).

[51]葛金芳.南宋全史:第五卷[M].上海:上海古籍出版社,2012.

[52]张方平.乐全集[G]//文渊阁四库全书:第1104册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[53]贾大泉.宋代四川城市经济的发展[J].四川师范大学学报(社会科学版),1986,(2).

[54]毕道村.论中西封建城市产生的不同原因的关键[J].社会科学(上海),1985,(10).

[55]马克思.马克思恩格斯全集:第25卷(上)[M].北京:人民出版社,1974.

[56]李觏.直讲李先生文集[G]//四部丛刊初编.上海:商务印书馆,1929.

[57]司马光.司马光奏议[M].太原:山西人民出版社,1986.

[58]嘉定赤城志[G]//宋元方志丛刊.北京:中华书局,1990.

[59]熊禾.勿轩集[G]//文渊阁四库全书:第1188册.台北:台湾商务印书馆,1986.