古代南亚地缘政治特征探析

2014-03-14杨焰婵

杨焰婵◎

古代南亚地缘政治特征探析

杨焰婵*◎

南亚地缘政治在古代时期主要呈现出五个方面的特征:南亚地缘政治自成一体,是一个独立的地理单元;长期四分五裂的地缘政治格局;短暂大一统的地缘政治格局;来自西北方向的游牧民族对南亚地缘政治进行过一次次的重新塑造;地缘政治中心始终位于南亚次大陆北部。

古代 南亚 地缘政治 特征

地理因素是对人类早期历史发展起重要作用的因素之一。南亚次大陆早期历史特别明显地受到地理因素的影响和制约,地形、幅员、气候、土地条件、自然物产等地理因素既提供了历史早期南亚政治的地理基础,也制约了早期南亚地缘政治的形成与发展。地理因素对于南亚政治的早期历史进程犹如一把双刃剑,既是推动南亚政治发展的积极动力,也是造成南亚政治分裂的消极因素。

南亚次大陆是一个独立的地理单元,拥有自成一体的地理条件,这是南亚地缘政治最首要的特征。古代地理学家说次大陆是“由四面结构组成”,①[印]R·C·马宗达、H·C·赖乔杜里、卡利金卡尔·达塔:《高级印度史》,张澍霖等译,商务印书馆,1988年,第3页。孟加拉湾、印度洋、阿拉伯海从东、南、西三面环绕次大陆。喜马拉雅、喀喇昆仑和兴都库什等巨大的山脉横亘在次大陆的北部,阻隔了次大陆与北方世界的交流,它们高山插云、雪岭绵亘、仰之弥高,使人望而生畏。仅有少数几个类似于开伯尔一样的山口和通道能够进入次大陆。次大陆东部与缅甸相连的地带是难以通行的崇山峻岭和原始丛林。在远古时代,这些高山峻岭、浩瀚大洋、原始丛林使人望而却步、难以逾越。因此,次大陆在地理上自成格局,是一个独立的地理单元,拥有非常理想的安全屏障。而广阔的内陆腹地,则使得次大陆孕育了自己独特的印度文明。所以,有学者认为:“次大陆被恰当地命名。它是亚洲的一部分,但又不是,其地理和气候带是独立的,巨大的山脉将其与亚洲大陆主体隔断”。①Graham P.Chapman,The Geopoliticsof South Asia:From Early Empires to the Nuclear Age,Ashgate Publishing Limited,2009,p.6.本文拟就在古印度人与南亚地理环境积极互动中,古代南亚地缘政治呈现出的一些基本特征谈谈自己的认识。

一、长期四分五裂的地缘政治格局

政治上四分五裂,在整个历史上始终缺乏中国式的政治统一,是古代南亚地缘政治较为明显的一个特征。南亚历史上政治长期分裂,土邦、小国林立,并维持着与中央政权的离心力,主要是一种多力量中心的地缘政治格局,犹如一个马赛克似的地缘政治拼盘。正如马克思指出:“印度斯坦——这是亚洲规模的意大利”,“在政治结构方面同样地四分五裂”。②[德]马克思:《不列颠在印度的统治》,载《马克思恩格斯选集》第二卷,人民出版社,1972年,第62页。这种四分五裂的地缘政治格局的形成主要有几方面的原因:

(一)优越的自然条件使得古印度人缺乏追求政治统一的动力

南亚次大陆地大物博,资源丰富,拥有世界上最为广阔、肥沃的耕地,这为古印度社会历史发展提供了雄厚的物质基础和有利条件,促使次大陆较早地由石器时代进入铜器和铁器时代,并进入文明时代,成为人类文明最早的发祥地之一。但是,自然条件的优越,使得古印度人即使生产力“尚处于低水平的条件下,也不必付出大量的劳动就能获得较丰富的农产品以维持生活,而且还有较多的剩余产品。”③培伦主编:《印度通史》,黑龙江人民出版社,1990年,第17页。“所以,当地原住民缺乏构建组织资源的政治架构的需要,至少在程度上不如处于这一气候带的中国人和欧洲人所建构的政治组织”。正是得于这样优越的地理条件,南亚次大陆,“在大部分历史时期,都缺乏像中国一样的政治统一。”④Robert D.Kaplan,“South Asia′s Geography of Conflict”,Center for a New American Security,2010.August,p.5.

(二)地理将次大陆内部分割并彼此隔绝

大洋环绕、高山阻隔使得南亚次大陆与外界交通困难。不仅如此,地理条件的限制导致次大陆内部也彼此隔绝。首先,次大陆幅员太大,山川、河流、沙漠阻隔,交通困难,导致次大陆内部各地区之间被分割成多个相互隔离和相对独立的“世界”,并常常成为它们之间的自然疆界,使得它们彼此孤立,缺乏政治、经济和文化的交流。“和世界上其他国家的历史一样,印度历史的进程在很大程度上为它的地形所左右,这个国家的领土被大自然划分成的每一个单元都有着不同的经历……这助长了一种孤立精神而使印度分裂为许多小的行政单位甚至社会单元,这些小单位或单元间的差异又因各地条件的无限多样性而更加深化。”①R·C·马宗达、H·C·赖乔杜里、卡利金卡尔·达塔:《高级印度史》,第12页。其次,次大陆中部山脉、河流众多,将次大陆南北隔断,阻碍了南北印度的交流。温德亚山脉横亘在印度中部,成为南北印度的分界线。纳巴达河、塔普提河自东向西流入阿拉伯海;马哈纳迪河、戈达瓦里河自西向东流入孟加拉湾,它们横贯印度中部,纵横交错,不仅阻碍了南北印度交通,也将次大陆进一步分化,将印度中部分割出大大小小的小国和部落,“这既加深了各地区之间政治、经济和文化发展的不平衡性,又使它们各自有不同的经济利益,形成长期独立的政治单位,始终保持离心的割据倾向”。②培伦主编:《印度通史》,第18页。德干高原从次大陆中部开始隆起,北宽南窄、向南伸入印度洋。东西高止山环绕在德干高原两侧,增加交通的不便,导致次大陆南北两部分更加分割。一个突出的表现是,古印度时期,北印度与中亚、西亚之间一直保持着来往和交流,与之相比,南北印度之间的交流则逊色很多。所以,历史上,北部王朝即使在大一统的帝国时期,对南部的控制都比较弱,南部也因此得以保持了自己的文化特色。最后,北方巨大的印度河、恒河冲击平原地带,地理条件的优越使得这一地区显现出了“倾向于联合和结成一体的趋势”,③R·C·马宗达、H·C·赖乔杜里、卡利金卡尔·达塔:《高级印度史》,第12页。南亚古代几个大一统的帝国都是在这一地区建立起来的。但是,“宽阔的恒河河谷也无法提供一个足够的平台给统一的印度国家扩展到半岛的最南端。”④Robert D.Kaplan,“South Asia′s Geography of Conflict”,p.5.同时,由于从外部来说,这些帝国常常遭到外族入侵的冲击,从内部来说又不时受到来自土邦王公分裂势力的挑战,所以次大陆北部地缘政治的统一不仅是有限的,而且是极不稳定的。

(三)小国、村社林立从政治上进一步分割了次大陆

古代南亚,即使处在大一统的历史时期,帝国内部和周边也始终是土邦、小国林立,村社制度普遍存在,这从政治上进一步分割了南亚次大陆。如摩羯陀、高达、文迦、羯陵迦、马哈拉施特、朱罗等“似乎有永恒的生命”的古王国,它们不关心帝国的兴衰,只关心“本国”的利益,在大部分时间里,为了争夺领土,扩大势力范围,彼此之间进行着“无政府状态下”,领土地缘政治的争夺和合纵连横的博弈,对于中央政权,“始终保持离心的、孤立的倾向”。⑤涂善厚:《地理因素在印度历史发展中的作用》,载《华中师院学报(人文社科版)》,1983年第6期,第74页。同时,这些小国也缺乏建立统一国家的欲望。因为维护国家的统一需要一支强大的军队,派遣军队出征、打仗,需要耗费庞大的开支。新征服的地方要派兵驻守,行政开支也很大,而且一旦有变乱,由于地理的阻隔,不能及时应对。因此,古代国王出征的目的只是掳掠财富而不是建立统一的政治。①涂善厚:《地理因素在印度历史发展中的作用》,第74页。而古代次大陆土邦、小国之间因相互争夺带来的混乱为西北方向外族的入侵制造了机会。例如,从公元7-16世纪,穆斯林民族能够较为顺利地进军并入主次大陆,主要就是“因为印度统治者之间的纷争”。②Robert D.Kaplan,“South Asia′s Geography of Conflict”,p.8.

此外,遍及次大陆各个角落,长期存在的村社制度,既像一张大网,将次大陆从政治上联系起来,更像一张张不同地区的标识,将次大陆从根本上割裂。马克思指出,“从很古的时候起,这个国家的居民就在这种简单的自治制的管理形式下生活着。村社的边界很少变动”。“从政治上看,它很像一个地方自治体或市镇自治区”。这些自给自足的家族式的村社宛如一个个相互隔绝的小国,严重割裂了次大陆的社会。当古印度帝国遭到外族入侵时,“他们把自己的全部注意力集中在一块小的可怜的土地上,静静地看着整个帝国的崩溃、各种难以形容的残暴行为和大城市居民的被屠杀,就像观看自然现象那样无动于衷”。他们对“各个王国的崩溃和分裂毫不关心;只要他们的村社完整无损,他们并不在乎村社受哪一个国家或君主统治”。③[德]马克思:《不列颠在印度的统治》,载《马克思恩格斯选集》第二卷,第67页。

(四)语言、民族、宗教、种姓等从文化上固化了这种分割

美国历史学家斯塔夫里阿诺斯认为:“印度与中国不同。在中国,是长期的帝国统一间隔以短暂的分裂;而在印度,则恰恰相反——是短暂的统一和长期的分裂。这并不是说印度就没有统一。印度有统一,但这是文化的而不是政治的”。④[美]L.S.斯塔夫里阿诺斯:《全球通史:1500年以前的世界》,吴象婴、梁赤民译,上海社会科学院出版社,1988年,第268页。罗伯特·卡普兰也认为:后笈多帝国时代的印度,“与其说行政管理还不如说是被语言、宗教、寺庙所维系”。⑤Robert D.Kaplan,“South Asia′s Geography of Conflict”,p.8.然而,“在一个范围里增进了统一的文化又在另一范围里破坏了统一”。⑥[美]L.S.斯塔夫里阿诺斯:《全球通史:1500年以前的世界》,第268页。在历史早期和相对较小的地理范围内,语言、民族、宗教、种姓等对社会的维系起到了积极的作用。然而,当将视线拉长至整个古代印度,将视野放宽至整个南亚次大陆,就会发现,语言多元、人种多元、民族多元、宗教多元、种姓多元的事实使得次大陆地理、政治上的分割,被再进一步从文化上固化了下来,次大陆地缘政治愈加支离破碎。

例如,一般认为,宗教在次大陆早期历史上对于维系国家统一和社会秩序起到了重要作用,印度历史学家马宗达等也指出:宗教“在整个中世纪保持着一种泛印度国家的理想,从而在抵制种姓分裂趋势和阻遏印度政治中的离心力方面,起到了很大作用。”①R·C·马宗达、H·C·赖乔杜里、卡利金卡尔·达塔:《高级印度史》,第15页。然而,也正因为宗教的因素,导致了南亚近代史上的社会分割、国家分裂。1947年,印度教徒和穆斯林之间的宗教冲突已经白热化,矛盾已经不可调和,直接造成了印度和巴基斯坦分别立国,按照宗教信仰来划分国界,南亚地缘政治发生重大裂变。

又如,种姓制度在印度历史上同样起到了与宗教相似的作用。古印度时期,种姓制度以婆罗门为中心,将民众按职业划分为婆罗门、刹帝利、吠舍和首陀罗等不同的群体,不同种姓之间等级严格,界限分明,难以逾越。各种姓之间依据所居地区的不同又划分为许多次种姓,成为聚落种姓,如此层层相扣,整合成一套遍布于整个印度次大陆的社会体系,对古印度社会起到了维系的作用。然而,事物均有两面性,对社会起到维系作用的种姓制度,在另一个层面上又成为了分割印度社会的重要因素。古印度文化强调忠实于种姓社会秩序而不是忠于国家,种姓等级制度的地位甚至“比任何政治制度到要高”。②[美]L.S.斯塔夫里阿诺斯:《全球通史:1500年以前的世界》,第268页。正因为如此,古印度人国家观念非常淡薄。所以,当印度帝国遭遇分崩离析危机时,不同种姓的村民能够“像观看自然现象那样无动于衷”地“静静地看着整个帝国的崩溃”。

语言,民族因素在印度历史上起到的作用,与宗教、种姓因素相似。不同语言、不同民族、不同宗教、不同种姓的人们相互隔膜,缺乏共同的认同,成为一个个相互独立的群体。有的时候,他们之间相互仇杀,视为仇敌,难以共存。这种仇恨甚至超过对从西北方向入侵的外族的仇恨。所以,约根德拉·K·马利克(Yogendra K.Malik)等在《南亚政府政治》一书中指出:“根植于印度历史的共同的语言、文学传统和文化固化了地区的分裂”。③Yogendra K.Malik etc.,Governmentand Politics in South Asia,Sixth Edition,Westview Press,2009,p.134.

二、短暂大一统的地缘政治格局

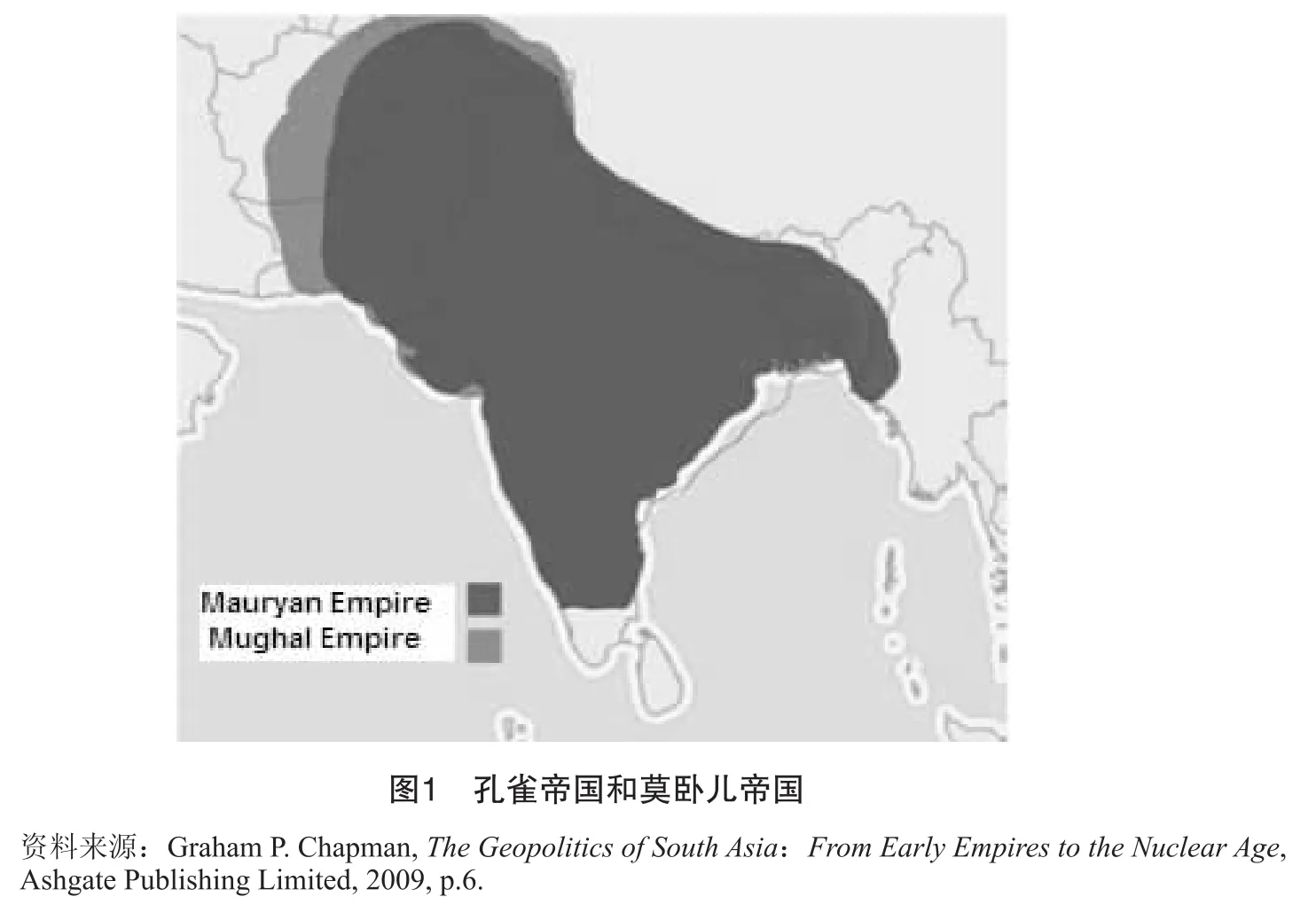

南亚次大陆地缘政治在整个古代历史上的绝大多数时间里,都是分裂的,但也出现了几个大一统的帝国,如孔雀帝国、贵霜帝国、笈多帝国、德里苏丹国和莫卧儿帝国。这些帝国在其疆域版图最大时,几乎囊括了整个次大陆,只有半岛最南端的部分地区,保持了独立。孔雀帝国和莫卧儿帝国时期,其西北部的疆界甚至超越了次大陆的界线,深入到阿富汗地区。当然,这种大一统是相较于历史上次大陆长期四分五裂的地缘政治格局而言的,真正意义上覆盖整个南亚次大陆的大一统国家,至今没有出现过。而且这些大一统的帝国即使在其最为强盛的历史时期,对帝国周边地区的控制也是松散的、不稳固的,各小国均保持了较大的独立性。不过,在当时的历史条件下,次大陆没有任何力量能够挑战中央帝国和与之匹敌,所以,也可以将之看作是一种单极地缘政治格局。但是,总的来说每个庞大的大一统帝国都很短暂,犹如昙花一现,转瞬即逝。之后是次大陆的长期分裂,历史重回多极地缘政治格局的常态,这已经成为印度历史的一种循环模式。而中国恰好相反,“在中国,是长期的帝国统一间隔以短暂的分裂”。①[美]L.S.斯塔夫里阿诺斯:《全球通史:1500年以前的世界》,第268页。

公元前321年(时间有不同说法)建立的孔雀帝国(Mauryan Empire)是第一个版图囊括整个次大陆的帝国。“在早期历史上,这是一个卓越的成就,只有原始的交通手段和沟通方式,一个帝国覆盖如此巨大的次大陆,今天的印度政治精英都引以为豪。孔雀帝国的例子证明了印度具有在短暂时间内,在一个幅员辽阔的地理区域,建立一个庞大单一国家的潜力”。②Robert D.Kaplan,“South Asia′s Geography of Conflict”,p.7.公元前232年,建立仅130多年的孔雀帝国便分崩离析,次大陆又回复到长达五百年的列国割据分裂状态。

公元1世纪下半叶,来自西北方向的新入侵者大月氏人翻越兴都库什山脉,进入旁遮普,建立了印度历史上第二个大一统的帝国——贵霜帝国。在此后的一个世纪里,他们将自己的统治向次大陆南端扩展到印度斯坦与德干高原之间的纳巴达河,与半岛南部的安度罗国形成南北对峙的地缘政治格局。贵霜帝国的极盛时期,版图覆盖中亚、阿富汗和印度西北部、北部地区。公元2世纪庞大的贵霜帝国曾经与罗马帝国、东汉、安息并列为欧亚大陆的四大帝国。公元3世纪后,贵霜帝国开始衰落并分裂,后被笈多帝国吞并。

大约公元320年,古代次大陆第三个大一统的帝国笈多帝国(Gupta Empire)建立起来。笈多帝国鼎盛时期,帝国版图往南扩展到了德干高原的东部,在海上的势力甚至扩大到了马来半岛、苏门答腊和爪哇等地区。但是,笈多帝国的力量还是主要集中在帝国心脏地带比哈尔,其余大部分地区在征服后,仍旧保留了原来的土邦、王公,采取的是一种怀柔性质的藩属国制度。这也说明,笈多帝国与之前的两个大帝国一样,中央集权力量不足,国家权力较为分散。公元6世纪,笈多帝国内部分崩离析,外部遭受匈奴人、突厥人的入侵,内外交困,最终瓦解,一度统一的北印度再次陷入地缘政治分裂的状态。

此后,印度历史进入了地区性独立王国分治的时代,地缘政治维持了约六百年的四分五裂状态。期间,只有公元7世纪,戒日王时期北印度大部有过短暂的统一,但也是昙花一现,只维持了大约30年的统一。之后,一直到13世纪,情况才发生改变。

公元13-16世纪,古印度进入了来自西北方向的突厥人建立的德里苏丹国(Delhi Sultanate)时期,统治范围包括北印度和南印度的部分地区。这是印度历史上第四个大一统的帝国,也是第一个较为稳固的伊斯兰政权,次大陆也因此形成了伊斯兰文明与印度教文明对峙的地缘文明格局。“在德里的背后,是伊斯兰的世界,在其前面是印度教的世界”。①Robert D.“Kaplan,South Asia′s Geography of Conflict”,p.8.正是从德里苏丹国开始,伊斯兰教在印度获得了发展,吸收了大量的次大陆本地改宗者,逐渐发展为次大陆第二大宗教,也因此埋下了后来巴基斯坦独立建国,次大陆地缘政治分裂的种子。

1526年印度历史上第五个大一统的帝国,第二个伊斯兰政权——莫卧儿帝国(Mughal Empire)建立起来了。帝国版图一度扩张到除半岛最南端的一小片地区,全部纳入囊中,古代次大陆实现了空前未有的统一。

三、南亚地缘政治被来自西北方向的游牧民族一次次重新塑造

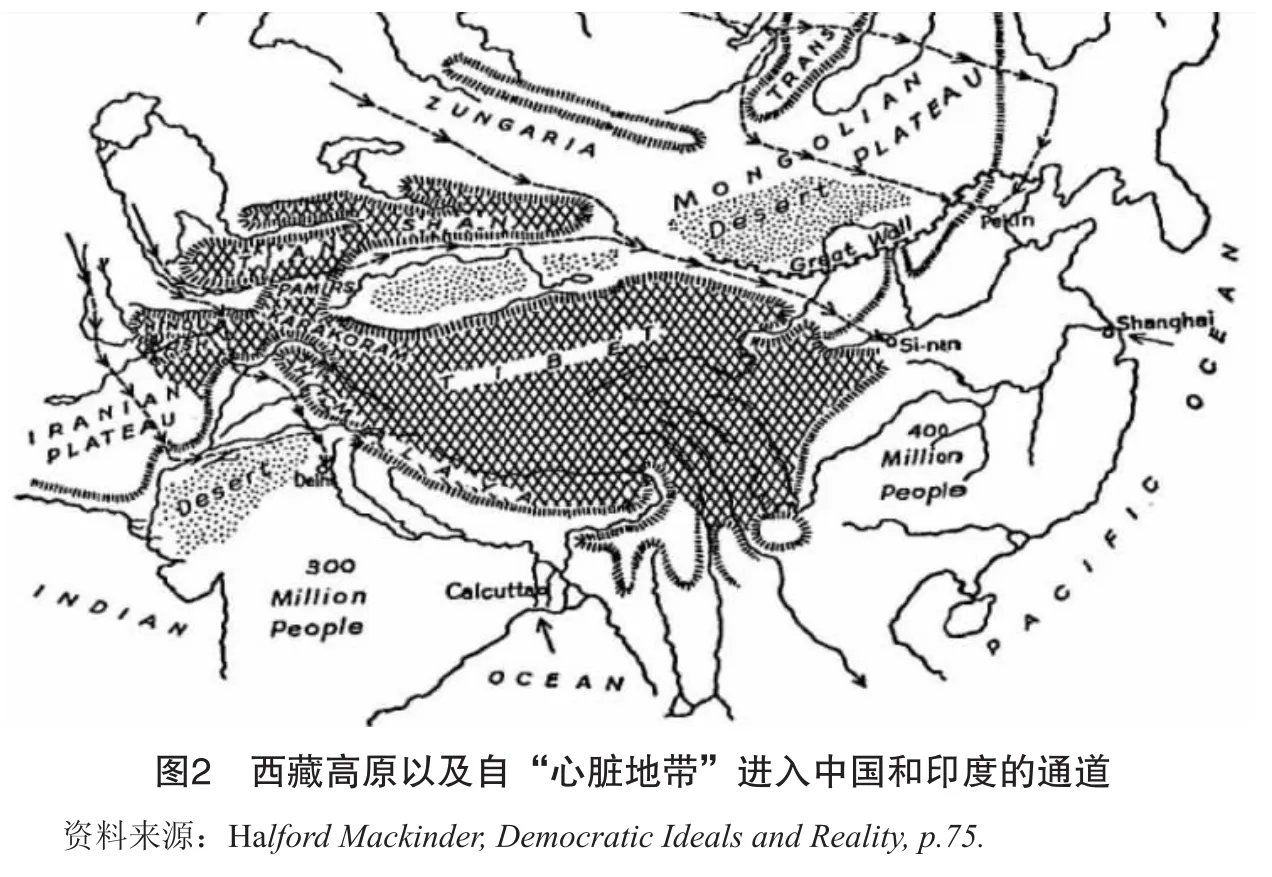

南亚地缘政治发展史上一个持续的、反复出现的地缘政治现象就是来自西北方向的游牧民族对南亚次大陆一次次的入侵,“心脏地带”的游牧文明与“边缘地带”的南亚农耕文明一次次激烈互动,南亚地缘政治被一次次重新塑造,这是古代南亚地缘政治较具特色的一个特征。

富裕的次大陆农耕世界与北方淳朴落后的游牧世界形成鲜明对比,吸引着一批批“从‘心脏地带’来的征服者”。①Halford Mackinder,Democratic Idealsand Reality,National Defense University Press,1942,p.73.“进入印度有两条天然通道。第一条路是翻越高耸而狭窄的兴都库什山山脊沿喀布尔谷(Cabul Velly)下来,穿越尽头的开伯尔山口(Kaibar Pass),在阿托克(Attock)渡过印度河。第二条路是经过赫拉特(Herat)和坎大哈(Kandahar),绕过阿富汗山尾,沿着博朗峡(Bolan Gorge)而下至印度河”。“博朗路线和开伯尔路线在旁遮普前面汇合,便可长驱直入印度”,“路的尽头屹立着德里”,正是“通过这些狭窄难行的通道”,古印度“一再遭受来自‘心脏地带’的侵略”。②Halford J.Mackinder,Democratic Ideals and Reality,1942,pp.73-74.大约从公元前2500年开始,游牧民族先后对农耕民族发动了三次大的冲击浪潮。③吴于廑:《吴于廑谈世界历史上的游牧世界与农耕世界》,载《世界历史》,1983年第1期,第12-14页。来自中亚、伊朗高原的游牧民族开始大举侵入次大陆,雅利安人、波斯人、希腊人、大月氏人、匈奴人、阿拉伯人、突厥人、土耳其人、鞑靼人、莫卧儿人等接踵而至,使得印度“历史舞台上的要角”,“均系外来民族”,④吴俊才:《印度史》,三民书局,1981年,第14页。也使得印度的历史成为一部“一个接着一个的入侵者的历史”,“一次又一次被征服的历史”。⑤[德]马克思:《不列颠在印度统治的未来结果》,《马克思恩格斯选集》第二卷,第69页。

游牧民族对次大陆农耕民族的入侵为什么会发生?比游牧民族文明程度更高的次大陆农耕民族为什么无法抵挡游牧民族的武力征服?游牧民族对次大陆农耕民族的入侵带来了怎样的结果?从原因上讲,笔者认为主要在以下几方面:

第一,次大陆农耕文明的富庶成为刺激北方游牧民族入侵的动因。发生于南亚次大陆西北部的,经由中亚大草原和伊朗高原而来的游牧民族对次大陆农耕民族的入侵,属于世界历史上从约公元前2500年到约公元1500的游牧世界对农耕世界冲击的一部分。我国著名历史学家吴于廑认为,游牧民族和农耕民族各自沿着动物驯化和植物驯化的两条道路发展,“农耕生产的增长率,大于游牧生产的增长率”,“这两个平行存在的世界,一个富庶先进,一个贫瘠落后;南农北牧,南富北穷”。①吴于廑:《吴于廑谈世界历史上的游牧世界与农耕世界》,第12页。游牧世界是一种“内不足”的世界,即草原环境提供的资源不足于提供游牧民族的必须,自产的肉和奶虽然解决了大部分食品,仍必须用奶制品、毛皮、马匹等与农耕民族交换一些日常用品和谷物,对农耕世界的依赖性很强。同时,游牧世界高度依赖自然,完全靠天吃饭,必须“逐水草而居”(这是一种利用自然而不是改造自然的生产方式),对自然的变化,极为敏感,一旦遇上灾荒,游牧世界“人民死者什三,畜产什伍”,政权面临崩溃的危险,为了获取生存物资和转嫁政权危机,游牧民族往往选择劫掠,劫掠的主要对象就是农耕民族。次大陆农耕区的富庶,历来为北方游牧民族所垂涎,那些“丰富的农作物、堆满谷物的粮仓、城市里令人眼花缭乱的奢侈品,所有这一切都吸引着大草原和沙漠地区饥饿的游牧民”。②[美]L.S.斯塔夫里阿诺斯:《全球通史:1500年以前的世界》,第152页。“北方游牧民族要求从南方富庶的农耕地带获得他们所需用的财富、物产,特别是他们部族中的中上层”还有倾向于农耕和获得土地的要求。利益驱动游牧世界对农耕世界展开了各种交往和互动,不过,“交往并不总是和平的、田园诗式的”,“在真正的历史上,征服、奴役、劫掠、杀戮,总之,暴力起着巨大的作用”,③吴于廑:《吴于廑谈世界历史上的游牧世界与农耕世界》,第12-13页。来自中亚、伊朗高原的游牧民族用暴力书写了武力征服南亚农耕民族的历史。

第二,游牧民族在军事上处于更为优越的地位。北方游牧文明在许多方面都落后于南亚的农耕文明,但是军事战斗力却远远强于南亚农耕民族。骁勇善战、性情凶悍、全民皆兵的游牧民族是“马背上的民族”,相比固定在土地上,分散居住的农耕民族而言,“具有一个农耕世界无法与之比拟的特点,这就是它相对农耕世界的较高的机动能力”。④吴于廑:《吴于廑谈世界历史上的游牧世界与农耕世界》,第12页。同时,游牧民族也是最早驯养马和最先在战争中使用马和战车的民族,而与之同时代的农耕民族还不知马为何物,农田的耕作中使用的也是牛车。当雅利安人侵占印度河流域时,“只有牛挽的车的哈拉巴人,抵御不了”“有马有战车”的雅利安人的冲击。此外,早在游牧民族对农耕民族发动第二次冲击浪潮之前,游牧民族就已经掌握了骑射结合的骑兵战术,“骑兵一人一马,下肢驾御,上肢战斗,人力配备少,而机动性能大为加强,还不大受地形的限制,和战车相比,骑兵的优越性是显而易见的”。至13世纪爆发第三次游牧民族对农耕民族的冲击时,作为冲击主力的蒙古人的骑兵已经能够“日驰约一百四、五十公里,大弓射程可达一百八十公尺,作战时善于分兵突袭,围歼人数远远超过己方的敌军”,①吴于廑:《吴于廑谈世界历史上的游牧世界与农耕世界》,第13-14页。机动性极高的骑兵使得次大陆农耕民族处于难以防御的地位。

第三,次大陆独特的地理环境为游牧民族预留了天然的入侵通道。南亚次大陆位于欧亚大陆软腹部,与游牧世界紧密相连,位于游牧世界对农耕世界侵略首当其冲的地理位置上。正如罗伯特·卡普兰所言,“理解印度的关键是,认识到——印度作为一个次大陆,具有显赫的地理意义,然而,它很多地方的自然边界却相当脆弱”。②Robert D.Kaplan,“South Asia′s Geography of Conflict”,p.5.次大陆东南西三面是浩瀚的海洋,北部是巨大的喜马拉雅山脉、喀喇昆仑山脉、兴都库什山脉,其主脉平均海拔超过6000公尺,终年积雪不化,山势陡峭、层峦叠嶂、是难以逾越的巨大地理屏障。东北部把阿萨姆和缅甸分开的那加山脉和丛林也不易通行,南部的东西高止山将次大陆南部的德干高原团团护卫住,基本上与外界隔绝。但是,与坚不可摧的喜马拉雅山脉不太一样,横亘在次大陆西北部锯齿状山脉之间的欣杜拉季、苏莱曼、吉尔塔山脉中有开伯尔等山口可以通行等。这些“几乎没有任何防御和保护”,“一直朝着西北方向洞开的门户”,③Robert D.Kaplan,“South Asia′s Geography of Conflict”,p.5.成为次大陆周边最为脆弱的安全屏障。这些山脉屏障“就像一个盖得很糟糕的茅草屋顶,它们可以抵挡普通的降雨,但是挡不住暴雨和洪水”,④Graham P.Chapman,The Geopolitics of South Asia:From Early Empires to the Nuclear Age,Ashgate Publishing Limited,2009,p.7.“由中亚入侵的外族越过阿姆河和兴都库什山,再通过阿富汗边境的开伯尔山口就可迅速进入五河流域”。⑤培伦主编:《印度通史》,第18页。“印度河和恒河流域这块充满欢乐的领土”,受到“野心勃勃的帝王或到处流徙的游牧民族的侵入”,⑥R·C·马宗达、H·C·赖乔杜里、卡利金卡尔·达塔:《高级印度史》,第12页。由于“塔尔沙漠梗阻在印度河与恒河两个流域之间”,使印度人“无法动用北印度全部资源来对付入侵者,只能凭借印度河部分的力量”,①涂善厚:《地理因素在印度历史发展中的作用》,第75页。抵御外敌的入侵,而难以利用恒河流域的雄厚的人力、物力资源共同抗敌。

入侵外敌由开伯尔山口向东南前进,占领旁遮普后便可以长驱直入,横亘在印度河平原和恒河平原之间的塔尔沙漠,可以暂时阻碍入侵者的脚步,塔尔沙漠以北的战略咽喉地带,就是著名的印度人抵抗外族的帕尼帕特等古战场。继续往东扩张就可以征服整个北印度。所以在塔尔沙漠北部战争的胜败,往往成为决定印度人历史命运的关键。“1526年巴卑尔在帕尼帕特的胜利就奠定了莫卧儿人在印度统治的基础。而1191年拉吉普特人在塔拉因的失败则使穆斯林得以南下控制北印度”。经过塔尔沙漠北部,便可长驱直入恒河平原,往东前往孟加拉途中,“丘纳尔与特利阿加里之间的狭长通道,沿途许多高地如罗塔斯、卡林贾尔、瓜利奥尔等均可设防,这是进出孟加拉的门户,易守难攻。因此,这也是孟加拉经常叛离德里中央政权的依靠”。②涂善厚:《地理因素在印度历史发展中的作用》,第76页。

正是位于印度次大陆西北部的这些通道成为了外族入侵古印度的主要通道,历史上一波一波的外族入侵和迁徙都得以经由这个方向而来的,这也使得游牧民族对次大陆的冲击,成为推动南亚地缘政治一次次重新塑造的主要动力。

第四,次大陆政治的分裂,为游牧民族的入侵创造机会。政治的长期分裂,使得南亚次大陆难以有效组织各方人力、物力资源,共同应对外敌入侵,这是次大陆招致北方游牧民族入侵的主要内部原因。当次大陆处于强大的帝国时期,尚可整合国内力量对付入侵的外敌,暂时可以遏制外敌入侵的势头。但当帝国力量衰落,政治分崩离析之时,便为来自西北方向的游牧民族创造了千载难逢的入侵机会。

古代印度即使是在大一统的帝国统治时期,中央政权对周边的控制都是松散的,而当帝国衰落时,便会从帝国版图中分裂出若干小国,帝国对游牧民族入侵的防御能力就大为削弱。如孔雀王朝末期在克什米尔、犍陀罗、比哈尔、兴都库什山脉以南地区独立了许多新的小国,笈多王朝末期印度西部的萨迦王朝和德干高原的伐卡陀迦人,它们“各据一方,相互争霸”,保持着与中央的高度离心力,分散了帝国抵御外族入侵的力量。而在帝国分裂以后,这些国家之间更是相互征伐,冲破帝国力量曾经对它们的“约束”和“压制”,利用这个“充满机遇的年代”,③菲利普·费尔南德兹·阿迈斯托:《世界:一部历史》(上),叶建军等译,北京大学出版社,2010年,第285页。扩展自己的地盘。孔雀帝国崩溃后,“在北印,摩羯陀的巽加王朝前73年为甘婆王朝取代。前28年,甘婆王朝被南印的萨塔瓦哈纳国家征服。萨塔瓦哈纳军队离去时,留下一些小王国。”①林承节:《印度史》,人民出版社,2006年,第63页。古代次大陆政治的分裂和小国之间的相互征战,为游牧民族创造了入侵的契机,也为小国埋下了亡国覆灭的种子。

与此同时,一批批来自“心脏地带”的游牧民族入侵者根本改变了次大陆的历史进程,推动了次大陆地缘政治的积极演进,主要表现在以下方面:

第一,加速了文明间的融合,扩大了次大陆农耕文明的范围和影响。正如马克思所言:“野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服,这是一条永恒的历史规律”。②[德]马克思:《不列颠在印度统治的未来结果》,《马克思恩格斯选集》第二卷,第70页。西北方向来的野蛮侵略者,不久就被文明程度更高的农耕民族所同化,转化为南亚次大陆社会生活中的建设性力量。公元前2500年就开始进入次大陆的雅利安人,在第二次、第三次游牧世界对农耕世界的冲击中,早已接受了农耕世界的定居生活,转化、融合于农耕世界,“他们不但不再是冲击力量的主体,而且变成了受冲击的客体,成为农耕世界的防御者”。“农耕世界虽然在受到冲击时,军事上处于劣势,但它在经济和文化上的先进显示出优越性,显示出吸收、融化打进来的游牧、半游牧、趋向于农耕的各部族的能力”。③吴于廑:《吴于廑谈世界历史上的游牧世界与农耕世界》,第14页。战争后,游牧民族在次大陆建立了强大的国家,而这些国家“越是能够适应农耕世界的社会经济政治文化的,就越能维持他们的统治,这和农耕世界在不同社会阶段上自身崛起的强大国家在本质上没有什么区别”。④吴于廑:《吴于廑谈世界历史上的游牧世界与农耕世界》,第15-16页。

游牧民族与农耕民族在古代次大陆互动的结果是,北方来的游牧民族采用刚性的军事力量武力征服了次大陆的农耕民族,而次大陆的农耕民族则用柔性的文明力量反征服了北方来的游牧民族,游牧民族逐渐转化为农耕民族,加速了游牧文明与农耕文明的融合,实现文明形态的更迭,扩大了次大陆农耕文明的范围和影响。在第一波北方游牧民族对次大陆农耕民族的冲击后,次大陆的农耕区就从印度河流域扩展到了恒河流域。至第三波冲击后,农耕区已经覆盖整个次大陆,“农耕世界的日趋扩大,游牧世界的日趋收缩”。⑤吴于廑:《吴于廑谈世界历史上的游牧世界与农耕世界》,第14页。

第二,推动次大陆与中亚大草原和伊朗高原两大地缘政治区之间的互动,使次大陆的历史日益发展成为世界史。农耕文明是一种自给自足的自然经济,具有狭隘的地方性,彼此闭塞,相对闭关自守,加上南亚次大陆的政治长期分裂和地理阻隔,这种闭塞性尤其明显。“最有机会与其他民族相互影响的那些民族,最有可能得到突飞猛进的发展”,“相反,那些处于闭塞状态下的民族,既得不到外来的促进,也没有外来的威胁,因而,被淘汰的压力对它们来说是不存在的,它们可以按原来的状况过上几千年而不危及其生存”,①[美]L.S.斯塔夫里阿诺斯:《全球通史:1500年以前的世界》,第57-58页。如美洲和非洲大陆的情况。

来自中亚大草原和伊朗高原的游牧民族对次大陆农耕文明冲击的巨大力量,有利于打破次大陆的闭塞,推动次大陆与中亚大草原和伊朗高原两大地缘政治区之间激烈互动,次大陆的历史由此突破地区和国别的限制,日益发展成为世界史。

地理环境决定了次大陆西北部缺少一个坚固的边界,也因此预留了次大陆与中亚大草原、伊朗高原联系的主要通道,古代印度历史也因此更多地是与阿富汗、伊朗、中亚联系在一起。它们之间的相互影响反而超过次大陆内部北部与南部之间的相互影响。所以,今天“印度的精英们,不仅把巴基斯坦,而且把阿富汗也看做是印度老巢的一部分,这一念头不仅自然而且具有历史合理性”。②Robert D.Kaplan,“South Asia′s Geography of Conflict”,p.9.

外族入侵,打破了狭隘、闭塞、自己自足的农耕世界,次大陆与外部世界的联系和相互影响日趋增长,推动次大陆的历史在越来越大的程度上转化为世界史。游牧文明地域覆盖范围比农耕文明覆盖范围要大,随着游牧民族在亚欧大陆的流动,贸易、技术、文化的传播大大加快。例如,沿着游牧民族铁骑进入次大陆的路线,虔诚的香客与和平的商人也通过这些通道接踵而来,印度佛教的一支也正是通过这些通道传播到了亚洲大陆的大部分地区,无形中次大陆文明传播到了更远的地方。又如,公元前327年,亚历山大越过兴都库什山脉,侵入印度西北部。亚历山大的军队一路抢掠屠杀,给次大陆人民带来了战争灾难。不过在客观上也带来了一些积极因素。亚历山大入侵印度之后,有许多希腊人停留在印度西北部,印度文明中开始出现希腊文明的影子。比如,印度古典主义雕刻艺术犍陀罗艺术流派就是当时的希腊艺术与印度艺术相结合的产物。同时,希腊的天文、史学对古印度的影响也很大,“亚历山大的史学家留下了有价值的历史地理著作,使印度历史年代在对应之下第一次得以确认”。③林承节:《印度史》,第2-30页。此外,亚历山大的陆海军开辟的陆海商路使得从印度西北部经过阿富汗、伊朗,然后通达小亚细亚和地中海东部诸港的贸易迅速发展起来。①[美]斯塔夫里阿诺斯:《全球通史:1500年以前的世界》,第265页。古代印度人也开始往返于欧洲,印度的哲学、宗教、数学、天文知识通过西亚传播到了欧洲,欧洲人的书籍中也开始出现关于印度的记载,西方世界开始知晓“印度”这一东方世界的存在。事实证明,次大陆历史上,越是外族入侵频繁的年代,次大陆与外界互动越是频繁,沿着由印度北部向西到中东、向北到中亚和中国的路线就越是繁忙。

第三,推动次大陆民族、文化、宗教的融合。来自“心脏地带”的游牧民族一批批侵入南亚次大陆,雅利安人、波斯人、大月氏人、阿拉伯人、莫卧儿人等相继到来,使得印度的历史既是“一次又一次被征服的历史”,也是一次又一次反征服的历史,外来民族、文化、宗教逐渐融入到次大陆的大熔炉中来,推动次大陆作为一个整体继续发展。以雅利安人为例,历史记载,对次大陆带来第一波冲击的游牧民族是雅利安人,当他们入主次大陆后,他们的语言、文字、宗教均在古代印度社会占据了统治地位,印度河文明逐渐衰落并被雅利安人所主导的吠陀文明所取代,吠陀文明成为了次大陆的第二代文明,对后来的印度文明产生了深远的影响。可以说,此后次大陆产生的各种文明大都源出于吠陀文明,“以致印度人以为,他们的历史是从约公元前1500年雅利安人入侵印度河流域时开始的。”②[美]L.S.斯塔夫里阿诺斯:《全球通史:1500年以前的世界》,第134页。当然,这种文明间的影响从来不是单向度的,而是双向度的相互影响,是雅利安文明与土著文明在民族、文化、宗教等方面越来越广泛、越来越深入的相互交融。雅利安人受到次大陆土著文明影响最突出的例子就是,雅利安人生产生活方式的转变。雅利安人逐渐放弃了游牧生活,学会了农业生产,懂得水利灌溉,转变为定居的农耕生活。而作为雅利安文明代表的吠陀文献中出现了不少源于土著居民的词汇,“宗教方面,婆罗门教的神殿中,有不少非雅利安的神”。“在种姓制度方面,居民依次被分为婆罗门、刹帝利、吠舍和首陀罗四个等级……大量新发现的史料表明,前三等级中有不少非雅利安人”。③易宁:《走进古印度文明》,民主与建设出版社,2001年,第18页。

外来民族的入侵对次大陆文明的整合还表现在,每一次入侵都推动了次大陆新一次的人口大流动,带动次大陆人口开始新一轮的大整合。从西北方向进入次大陆的游牧民族在每一次入侵后,总有一些游牧民族在次大陆北部逐渐定居下来。为了躲避战祸,次大陆北部的原住民被迫开始往半岛南部迁移(次大陆也因此成为历史上世界人口流动最明显的地区之一)。在这个人口流动过程中,次大陆各文明间民族、文化、宗教融合的速度大大加快,融合的深度大为增加,融合的广度也大大扩展了。

正如一枚硬币的两面,一批批来自“心脏地带”游牧民族的入侵给次大陆造成的负面影响同样不容小觑,主要表现在以下方面:

第一,破坏了次大陆社会、经济的发展。游牧民族对次大陆的每一次入侵都与暴力相伴随,对次大陆的社会和经济都是一次浩劫。每一次遭到入侵后,次大陆最富庶的地区印度河平原和恒河平原的社会经济几乎总会出现长时或短暂的停滞,甚至倒退。《梨俱吠陀》记载,雅利安人的战神因陀罗又被称为“城堡的摧毁者”,经常施展霹雳般的威力,搜集敌人的首级踩在脚下,原住民或被杀戮、或被赶走、或被奴役。有历史学家认为,印度河的哈拉帕文明就是在雅利安人入侵后,被毁灭的。

历史记载,14世纪末,德里苏丹时期,帖木儿率领9万多名骑兵渡过印度河、朱木拿河,直捣德里,一路大肆烧杀劫掠,攻下德里后,帖木儿下令士兵洗劫德里。繁荣的德里毁于顷刻之间,多年积蓄的财富被劫掠一空,人民遭到血腥屠杀,学者、艺术家、工匠被掳走,一段时期,德里几乎成了死城。当然,辩证地看,历史上这些以暴力方式侵入次大陆的游牧民族,一旦在次大陆扎根定居下来,转化为农耕民族后,他们就逐渐转变为遭到破坏后的次大陆社会经济重新发展的重要因素之一。

第二,削弱了次大陆地缘政治的统一。每一次外族入侵,对次大陆北方平原的政权都是一次沉重的打击,削弱了印度统一王朝的实力,破坏了古代次大陆地缘政治的统一。例如,笈多帝国在白匈奴人的数次冲击后,公元6世纪上半期,统一帝国开始分崩离析,各地的藩属国纷纷脱离帝国而独立,一些新的小国也如雨后春笋般建立,笈多帝国的权力逐渐碎片化,最终在公元570年灭亡。

此外,每一次外族入侵造成的次大陆人口向南迁移运动,既造成了不同民族文化、语言、风俗习惯的融合,反过来也导致了不同民族隔阂的加剧。因为,土著民族对本民族的认同是在外来民族侵入之后得以强化的,他们的被迫背井离乡也强化了对外来民族的仇恨,土著民族与外来民族的隔阂由此形成。而土著民族人口在向次大陆南部的流动过程中,“总是进入一个地区后就停留下来,许多这样的地区自成格局,这就形成了多种族、多语言并存的局面,并为全印的统一带来困难”。①林承节:《印度史》,第10页。这也是今天的印度仍然没有一种统一的本土语言和文字,民族构成复杂,宗教信仰多元的重要原因。

第三,使得古印度的安全威胁始终定位于西北方向。一次次来自西北方向入侵的历史,“既造就了印度人的自豪感和自信感,也导致了印度人的不安全感”。①George K.Tanham,et al.,eds.,Securing India:Strategic Thought and Practice in an Emerging Power,Manohar Publishers&Distributors,1996,p.32.所以,在整个历史时期,次大陆的威胁都主要来自西北方向,这也得到了今天许多印度战略家的认同。印度的“海权之父”潘尼迦指出,古代印度的“安全纯系西北边疆的问题,是建立一支足够强大的陆军,来抵抗越过兴都库什山的侵略的问题”。②[印]K·M·潘尼迦:《印度和印度洋:略论海权对印度历史的影响》,德隆、望蜀译,世界知识出版社,1965年,第1页。印度在独立后,也一直将国家的安全威胁定位在西北方向,虽然潘尼迦认为印度的安全战略应当发生改变,因为“印度的安危系于印度洋”。“谁控制了印度洋,印度的自由就只能听命于谁”。③[印]K·M·潘尼迦:《印度和印度洋:略论海权对印度历史的影响》,第89页。乔治·C·汤姆森也曾指出:“印度次大陆的海岸线是世界上最长的一条航道,它和印度大陆边境一样长,但更易遭到袭击”。④[美]A·J·科特雷尔、R·M·伯勒尔:《印度洋:在政治、经济、军事上的重要性》,上海外国语学院英语系等译,上海人民出版社,1976年,第303页。然而,印度的国家安全战略始终未能南移至印度洋上。

四、地缘政治中心始终位于次大陆北部

总的来看,南亚次大陆的地缘政治结构在整个古代时期,地缘政治中心都始终位于次大陆北部,处于次大陆地理几何中心略微偏北的位置。西北方向入侵的游牧民族与次大陆土著民族的互动,主要在次大陆北部。雅利安人及之后的孔雀帝国、贵霜帝国、笈多帝国、德里苏丹和莫卧儿帝国的主要影响范围都在次大陆北部,政治中心也都主要位于次大陆北部的德里附近。

当然,古代时期次大陆的地缘政治中心并非一成不变的,而是发生过移动的。例如,古代时期,次大陆地缘政治中心曾经发生过从印度河流域向恒河流域的移动。在雅利安人侵入次大陆之前,次大陆的地缘政治中心主要在次大陆西北部的印度河流域,代表就是哈拉帕文明和摩亨佐·达罗文明。大约在公元前1500年雅利安人大批入侵后,次大陆的地缘政治中心就逐渐从印度河流域转移到了恒河流域。关于古印度文明为什么首先在印度河流域萌芽,而不是在恒河流域发生,一些学者认为气候条件起到了很大的作用。一般认为,远古时代印度河流域属于亚热带季风气候,比恒河流域气候更加干燥,大约处于干旱与半干旱之间,更加容易储存食物,这对于处于青铜器时代的古人的生存非常有利。恒河流域则相对较为湿润,食物容易腐烂。随后,随着印度河流域人口的增长,印度河流域承载、养育人口的压力增大,需要拓展生存空间。大约在同时期,人们的生产力水平大为提高,逐渐从青铜时代过渡到铁器时代,具备了向次大陆东部的恒河流域开拓的能力,人口的迁移流动由此发生,地缘政治中心自然东移。此外,印度河流域特殊的地理位置决定了这一地区在来自西北方向的游牧民族入侵后,首先遭到劫掠和冲击,这加速了印度河流域原住民向自然条件同样优越的恒河流域的移动。随着这些古人的大规模迁移,古印度农耕文明自西向东拓展,地缘政治中心也随之从印度河流域转移至了恒河流域。

结 语

古代南亚地缘政治自成一体,独具特点。在古代时期,由于次大陆优越的自然条件,古印度人“不必付出大量的劳动就能获得较丰富的农产品以维持生活,而且还有较多的剩余”,使得“当地原住民缺乏建构组织资源的政治架构的需要”,加上次大陆的地理阻隔,进而使得次大陆在整个古代时期呈现出了一种“分多合少”的状态,大部分时期是一种四分五裂的地缘政治割据状态,少部分时期则出现了大一统的地缘政治格局。而次大陆西北部的几个天然狭窄通道,为外部世界撕开了一道窥视次大陆的口子,打破了次大陆地理空间的独立性,一次次从西边方向来的游牧民族入侵,根本改变了次大陆历史发展的进程。从这个意义上说,地理对次大陆历史的影响是深刻的。

D5

A

53-1227(2014)05-0065-17

** 杨焰婵:公安边防部队士官学校讲师、法学博士。