关于傅抱石早年经历的若干细节

2014-03-12万新华

万新华

(南京博物院艺术研究所,江苏南京,210016)

笔者曾前往江苏省档案馆查阅档案,在傅抱石档案中发现了一些比较重要的材料。这些材料涉及傅抱石早年经历,能进一步补充说明其早年生活若干细节,对了解他早年心态有着比较重要的作用。

这些材料,可大致分为两个方面:其一为傅抱石留学日本获得赞助之细节,其二是关于中央大学任教和政治部第三厅任职之经过。

一、关于留学日本赞助之问题

如今的大多研究者一般认为,傅抱石曾得徐悲鸿(1895-1953)推荐、帮助而留学日本。一些回忆性文章或研究论文多有相关叙述,有的传记则以大量的笔墨演绎了这段艺坛佳话,譬如“徐悲鸿向江西省主席熊式辉(1893-1973)大力推荐傅抱石,建议由江西省资助留学”,并又如何与熊式辉周旋等等,语言声情并茂,情节曲折生动,令读者意犹未尽,几乎深深地为两位大师之间的交往所吸引。(1)众所周知,徐悲鸿乐于提携后进,好多画家都得到他的帮助,其中也包括傅抱石。多年来,这些传记文学式的叙述使这段往事在中国美术界流传极广。但是,这段为艺林所津津乐道的徐、傅之交的故事,似乎至今无法确定其清楚的材料来源。

提及这件轶事,笔者并不是要作简单的判断,仅作必要的补充说明。在江苏省档案馆藏傅抱石自述材料中,他特别提及了一位名叫罗时实(1903-1975,字佩秋)的少年知交。查考其政治背景和经历并结合傅抱石的自述,笔者几乎敢肯定罗时实在傅抱石留学经费赞助问题上发挥着非同一般的作用,不可忽视。傅、罗两家乃为近邻,据张光宾披露,罗家在南昌有事业,主事之人曾资助傅抱石完成师范学业。1926年,罗时实与傅抱石相交,感情甚笃,始知资助他的人是罗家主事。(2)罗时实先后求学于东南大学、北京大学、英国伦敦,每逢暑假回家必看望已任小学教员的傅抱石,关系甚密。而且,罗时实对傅氏早年生活帮助极大。

其时,傅抱石、罗时实都是中国国民党党员,两人同在江西省党部工作,傅是宣传部干事,罗是秘书处干事。但与傅抱石不同的是,罗时实在政治倾向上是个典型的国民党右派。在北伐军攻克南昌的一个月后,以蒋介石为首的中国国民党右派召开中国国民党中央政治会议,议决中央党部驻南昌,南昌一度成为中国国民党极右势力的集聚地。罗时实便是陈果夫(1891-1952)麾下AB团的主要成员。1927年4月2日,时任国民党江西省党部委员的罗时实被左派人士羁押并游街示众。“四·一二”事变后,罗时实正式投靠陈果夫、陈立夫(1898-2001)兄弟,成为CC派的重要亲信和主要骨干。不久,罗时实前往南京,一度在陈立夫创办的《京报》工作。1931年,任浙江台州专员,后成为陈果夫主政的江苏省政府秘书长。抗战时曾担任军事委员会委员长侍从室第三处秘书(陈果夫时任第三处主任)。1946年,罗时实当选为国民党中央委员会候补委员。1949年去台湾后曾执教于中国文化学院。

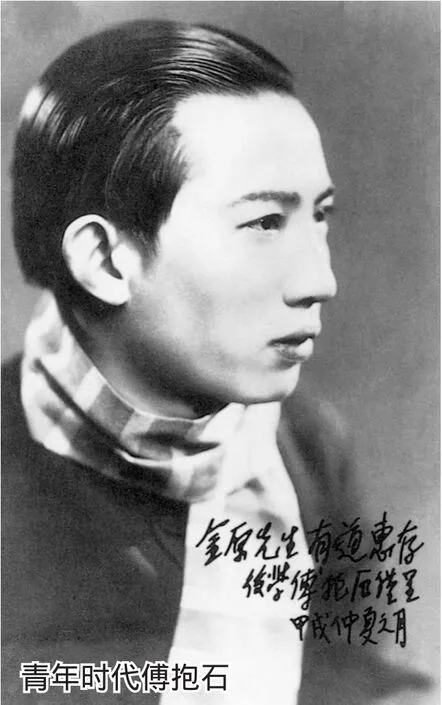

傅抱石《水木清华之居》,1932年,日本武藏野美术大学美术资料图书馆藏

20世纪20年代,江西一直是中国社会急剧动荡的地区。经过一系列社会、政治跌宕之后,作为一个自由知识分子的傅抱石在1930年7月正式脱离中国国民党,继续从事中小学的美术教育工作,并开始“自矢终身”地向艺术之途进发,用他自己的话说,“向金石家、画家的前途追求、向教授的目标追求”,决心要做一名教授、画家。(3)

平步青云的罗时实并未因此冷落傅抱石这位从小一起长大的朋友,两人的关系并未中断。1931年暑假,傅抱石与罗时实结伴由南昌来到南京,在九江适遇陈立夫过路去长沙。在“公和”轮上,罗时实向陈氏极力推荐傅抱石,称赞其才华,并请陈氏有机会资助其出国。这是傅抱石初识陈立夫的情况。后来,罗时实还为出国事宜去找已任国民党中央组织部部长的陈立夫,并拍过一个电报给1931年12月15日被任命为江西省政府主席兼民政厅厅长的熊式辉,请助傅抱石出国。熊式辉先后两次以江西省政府的名义补助了傅抱石留日学费1000元。留学期间,罗时实还曾邮寄 200 元资助傅抱石。(4)大约就在这一时间,傅抱石为罗时实镌刻过一方鸡血石名章,可见两人关系非同一般,朱痕收于其1933年7月自编的《傅抱石所造印稿》。(5)

1946年4月,傅抱石创作《隆中对图》赠予罗时实,题云:

佩秋我兄,去冬命写《隆中对图》,流亡蜀中,书卷阙如,每欲报命,均以不得可观之制,中怀惶恐,惭无可喻也。近辱损书,谓先返南昌,畅叙天伦,即将赴外,藉觇战后世界之得失,并属行前可握此帧为慰。予自奉瞻对,已二十年,其间解衣推食,护掖无所不至,然予所答于兄者何耶?每当山阪雾重,就时慧放言往昔,未尝不汗出如浆,有愧故人也。兄知我爱我者,敬乞有以教之。丙戌三月十二日,时居重庆西郊,金刚坡下山斋。弟抱石并记。(6)

这里,傅抱石道出两人不平凡的交谊,情谊浓浓,十分感人。张光宾还披露,罗时慧兄长罗时宁,毕业于中央大学农学院,亦因罗时实关系出任宁夏省农林厅长。1948年,傅抱石夫妇回到南昌,谒见罗时实父母,叩拜谢恩,认为义父母。1949年,罗时实举家迁台时,在南京与傅抱石晤面,因已在南京置产而不忍遽去,遂相泣而别。

与后人叙说不同的是,傅抱石在自述材料中,并没有谈及徐悲鸿对其留学赞助问题上的任何细节。尽管如此,笔者结合后人的诸多回忆仍相信,徐悲鸿在傅抱石留学学费赞助问题上应该是发挥过积极作用的。但是,如果一味地认为徐悲鸿在当时条件下发挥决定性影响,显然是不太符合实际的。其实,针对相关年谱记载徐悲鸿向熊式辉写信建议傅抱石留学事宜的问题,华天雪曾对具体的时间提出质疑。(7)笔者以为,在古老中国几千年形成的讲究人情世故的纷繁复杂的社会网络之中,仅以徐悲鸿一人的推荐之力似乎不能轻而易举地办成。在1952年7月1日填写的另一份材料中,傅抱石还提到了南昌名士彭醇士(1896-1977)在1932年也曾向熊式辉进言补助留学一事。(8)

彭醇士,初名康祺,因雅慕戴熙节操后改名粹中,字醇士,江西高安人。1920年肄业于北京中央大学商科,受知于桐城派大师姚永概(1866-1923),誉满故都,朝野之士竞相结纳。曾任哈尔滨畜牧局局长,一年后以东北政事难有所为,于1923年弃官返里。回赣后兼任江西省立第二中学国学教席,一时有志青年翕然景从。彭醇士精于诗赋词章,与刘太希(1899-1989)、陈方并称“江西三才子”。1924年得熊公哲(1895-1990)之荐,任心远大学国学教授,与文坛巨擘汪辟疆(1887-1966)等人过从甚密,誉满南昌。方本仁(1880-1951)主政江西时邀其任督军公署参议,遂投身国民革命,曾任立法委员,在南昌极有影响力。1949年去了台湾,先后执教于台湾大学、东海大学、静宜大学等。凭借这种身份和背景,彭醇士向熊式辉为傅抱石进行推荐是有极大作用的。青年傅抱石为彭醇士镌刻印章多方,雕琢一丝不苟,足见其良苦用心。(9)傅抱石在自述材料中提到,青年时期的他为了艺术理想曾以一技之长(篆刻),与南昌文化名流交流、学习、切磋,彭醇士就是他时常拜访的师长。

就以上说明,罗时实凭着和陈氏兄弟的关系,在傅抱石留学经费赞助问题上的确存在牵线的作用,而彭醇士也显然存在推荐之功。更主要的,这是傅抱石自己撰写的材料,确实无误。笔者特地提及这个细节,供研究者参考。当然,傅抱石在以后的生活中为了生计也曾数次向罗时实求助,已是后话。

二、关于中央大学任教和政治部第三厅任职之细节

1935年9月,因母丧回国的傅抱石经徐悲鸿推荐,担任国立中央大学教育学院艺术科兼任讲师,讲授中国美术史课程。那时,傅抱石为追求自己的艺术理想而始终坚持不懈,谋生十分艰辛,心态也十分复杂。他曾自述,“回忆起来,老实说,我是怀着万分自卑的心情走进中央大学的大门的,因为我是日本留学生,除了徐悲鸿先生和我接近外,连助教也不睬我”,“我课既不多,就拼命写文章、搞著译”,一则以稿费维持生计,二则以学术探索成功之路。(10)

1936年夏,傅抱石得中央大学教育学院书面通知,谓高剑父(1879-1951)来校专任教授中国美术史,下半年将很难续聘。当时,徐悲鸿已离开中央大学去桂林,无人转圜。为了生计,傅抱石便托好友廖季登(时任教于国立戏剧专科学校)转托其同班好友程天放(1899-1967,曾任江苏省政府秘书长、中央政治学校教务主任,时任外交部驻德国大使,傅抱石1927年应召中国国民党江西省党部宣传部干事,程氏为宣传部部长),由程再转托萧铮(1904-?,中央政治学校地政学系主任)介绍张道藩(1897-1968),谋得中央文化事业计划委员会美术组专门委员一职(其他有宗白华、丰子恺、刘开渠、孙福熙等6人),研究艺术提倡事宜(后因抗战取消),时张道藩任该委员会副主任委员(陈立夫为该委员会主任委员)。这是傅抱石结识张道藩之始。同年9月,高剑父由中央大学学生孙宗慰(1912-1979)、文金扬(1915-1983)引路专门造访傅抱石,言因高氏不能担任中国美术史课程而学生又急需此项知识,邀请他继续担任此教席。为了照顾学生的求知愿望,傅抱石以代理名义继续授课。

抗战全面爆发后,中央大学内迁,专任教员也随迁,而兼任教员一律解聘。傅抱石便随中央文化事业委员会迁移安徽宣城,开始编撰激发抗敌激情的《明末民族艺人传》。不久,傅抱石在《申报》上读到郭沫 若(1892-1978)《在轰炸中来去》,得知郭沫若已在上海,曾向中央大学电话打听过自己的去向,未果后去寻查田汉(1898-1968)、阳翰笙(1902-1993)等人。傅抱石获悉后,便往上海给郭氏写了多封信,告知自己在宣城的相关情况,但未得复信。1938年4月,辗转回到江西新喻老家躲避战火的傅抱石,得到刚在武汉临危受命出任国民政府军事委员会政治部第三厅厅长的郭沫若来信,旋即启程前往武汉投奔,以额外中校服务员的名义在秘书室工作,成为最早到达武汉参加三厅工作的人员之一,投身于轰轰烈烈的抗战洪流之中,为抗战起草文件,从事抗战宣传工作。据傅抱石自述,1938年6月,国民政府举办抗战纪念周活动,蒋介石因陈布雷(1890-1948)卧病,命政治部第三厅草拟《抗战周年告世界各友邦书》、《抗战周年告日本国民书》、《七七周年祭阵亡将士文》等相关文件。郭沫若便命傅抱石、田汉、阳翰笙等人同时执笔。蒋介石最后采用傅抱石草拟的初稿,其原稿上留有蒋氏修改并钤有上级印章,1952年“思想改造运动”时上缴作展览用。(11)后来,傅抱石一直跟随郭沫若左右,往来于株洲、衡阳、东安、桂林等地,经历了“武汉保卫战”、“长沙大火”、“桂林大轰炸”等一系列事件。1939年5月,傅抱石辗转来到四川重庆,定居于巴县赖家桥。

不久,中央大学师范学院艺术系主任吕斯百(1905-1973)和学生艾中信(1915-2003)等人获悉傅抱石已来到重庆,一再来函邀请其回校兼授中国美术史课程,因为当时中国美术史已停了两年。

此时,傅抱石重新燃起了追求艺术的理想之火,在仔细思考后准备回校兼课。多年后,他在自己的回忆材料中是如此述说当时心态的:

1.我一生为了中国艺术而努力,只有中大有此系科,我有过一段关系,是应该回去的,也和我一向的志愿符合的。

2.第三厅的工作,从对我个人发展看,前途有限,尤其对我的专业有妨碍,而且从来就是额外人员,虽然一年两年的整编工作,总是我打头名(中校衔上校待遇)。

3.蒋(介石)对第三厅的歧视日傅抱石《中国美术史讲义(上古—六朝)油印本,1935年,南京博物院藏见加深。(12)

1939年9月,傅抱石担任了中央大学兼职讲师(月薪72元),每周授课一次,当日返回政治部第三厅工作。但是,第三厅是军事单位,绝对不允许兼职。出于这个原因,也考虑到自己的家庭生计(人口多),傅抱石曾写信给已任军事委员会委员长侍从室第三处秘书的罗时实,请他帮忙向教育部长陈立夫进言,希望能谋得一个教育部特约编辑的兼职(月薪100元)以贴补家用。而罗时实回信,说某天碰到已任中央政治学校教务处主任的张道藩,他正忙于负责国民会议选举事务,想急聘一个办公室编辑处理日常事宜,同时拟组织中华全国美术会,因傅抱石是做美术工作的,且熟人也多,有意请他去应职。当然,这出乎傅抱石意料之外。他虽不情愿而痛苦了很久,但为生活计,还是应了中央政治学校教务处编辑一职,坐班制,日常工作如筹备中华全国美术会、教育部美术教育委员会等事宜以及处理国立艺术专科学校人事等行政事务。工作之余,傅抱石开始撰述《石涛上人年谱》。1940年7月,他不堪忍受张道藩的领导作风和繁琐的行政事务而坚决请辞,为此还引起了张氏强烈不满,罗时实也数次来信责备。(13)

在兼职中央政治学校前的1939年12月,郭沫若从乐山处理完父丧事务回到重庆,傅抱石向郭氏提及中央大学教职之事,并请辞政治部第三厅之职。据他说,郭沫若当时感到十分伤心,这成了他坚决辞去中央政治学校教务处职务的原因:“记得那时,郭老说一声:现在形势如此,我们就划整为零吧!……不久在一次晚会上,郭老在讲话中说到,我们有两个同志——傅抱石、邢逸梅,回到自己的原来岗位上去了,我希望我们的友谊不因此而变更。那一晚,我流了不少的眼泪,决心在以后的事实中赎我的罪。”(14)当然更主要的原因是,中央政治学校是党政学校,专门培养国民党从政干部的,与傅抱石的专业兴趣大相径庭。他果断辞职,全心全意地回到了自己的艺术事业的追求道路。

1941年8月,傅抱石由中央大学师范学院“兼任讲师”升任“专任副教授”。从“兼任”到“专任”,傅抱石完成了自己个人事业上的一个转变。从此,他的教育生涯正式确立,生活也逐渐稳定。

叙述这段早年经历,一则真实再现傅抱石为家庭生计忙碌的来龙去脉,二则借此分析傅抱石追求事业的执著精神。无需否认,谋一个正式的职业成了傅抱石早年经历中挥之不去的一种情结,我们从他的几次选择中就能体会得到。多年后,傅抱石在自述材料中感慨:

当一心一意想回中央大学准备辞去政治部第三厅的工作,我考虑到老在三厅(我一直是额外人员)从对我没有多大前途的,尤其对我的专业有妨碍,就中央大学将来改为专任的关系来看,也是很好的。(15)

那时,傅抱石为谋生十分艰辛,心情当然十分压抑。毋庸置疑,早年较长一段的颠沛流离的谋生,造就了傅抱石朴素持守、干练尽职、务实忍从和积极进取等人格品行。对一切以谨慎、务实、踏实的态度来看待和取舍,将自己紧紧地与人情世故的甜酸苦辣联系在一起,成了傅抱石一生的处世风格。因此,坚持全面发展式的理想也成了傅抱石人生奋斗的目标,正如他1958年6月所写的批判材料中所说:

今天我坦白地承认,若是我在中央大学是专任,可以随校到重庆,我可能就不会去参加第三厅的工作。因为我的目的就是专家,就是大学教授,从来也没有别的。(16)

这是傅抱石在特定年代就“个人主义”所批判的自白,虽然为迎合时代潮流而自我贬低,但我们无不体会得到傅抱石内心那种追求艺术的诚挚热情,从中了解傅抱石的奋斗历程。当然,这就是笔者揭示这段史实的初衷和目的。但需要强调的是,有些“自白”的语言可能比较直露,因此,我们必须联系傅抱石当年叙说的时代语境。离开这一点,我们的理解难免会出现偏颇。这是必须注意的。

注释:

(1)胡志亮:《傅抱石传》,南昌:百花洲文艺出版社,1993年12月,页207-215;沈左尧:《傅抱石的青少年时代》,南京:南京出版社,1994年9月,页141-153。

(2)张光宾:《追怀与感念——纪念先师傅抱石逝世十九周年》,台北:《雄狮美术》1982年第8期,收录于《读书说画:台北故宫行走二十年》,台北:蕙风堂笔墨有限公司,2008年10月,页595。

(3)傅抱石:《关于“胡风反革命集团材料的学习”个人书面总结》(简称《个人书面总结》),江苏省档案馆藏傅抱石档案,1955年8月22日,页1。

(4)傅抱石:《关于“胡风反革命集团材料的学习”个人书面总结的补充材料》(简称《补充材料》),1955年8月21日,页1。

(5)叶宗镐编:《傅抱石所造印稿》(上册),上海:上海古籍出版社,2004年12月,页17。

(6)叶宗镐:《傅抱石年谱》,上海:上海古籍出版社,2004年9月,页113-114。

(7)华天雪:《傅抱石与徐悲鸿相识的时间及经过——对〈傅抱石年谱〉、〈徐悲鸿年谱〉的一点疑问》,北京:《中国美术馆》2006年第4期,页89。

(8)傅抱石:《思想改造学习总结登记表》,乙表,“社会关系”,1952年7月1日。

(9)叶宗镐编:《傅抱石所造印稿》(上册),页17-18。

(10)傅抱石:《搞臭资产阶级个人主义思想学习自我检查》(简称《自我检查》),1958年6月,页18;傅抱石:《个人书面总结》,页1。

(11)傅抱石:《补充材料》,页1。

(12)傅抱石:《补充材料》,页2。果不其然,蒋介石于1940年8月改组政治部第三厅,调郭沫若任政治部政治指导委员会指导委员,以李寿雍(1902-?)接任厅长;9月又任命何浩若(1899-1971)为厅长,并要求凡军事委员会各单位中的工作人员一律加入中国国民党,左翼人士皆愤然辞职。

(13)傅抱石:《补充材料》,页3。

(14)傅抱石:《补充材料》,页4。

(15)傅抱石:《个人书面总结》,页2。

(16)傅抱石:《自我检查》,页18。