Willis环侧支影响急性缺血性脑血管病的代偿及灌注

2014-03-08张佳玥徐忠宝李继梅

张佳玥,徐忠宝,李继梅

缺血性脑血管病(ischemic cerebral vascular disease,ICVD)是指各种原因导致脑血管损害从而引起的脑组织缺血和梗死[1]。ICVD患者颅内侧支循环的建立与开放情况及其类型对患者临床表现的影响较大。Willis环作为大脑动脉的一级侧支循环,起着至关重要的代偿作用[2-3]。当发生急性ICVD时,侧支循环能够维持闭塞血管远端的血流灌注、影响缺血半暗带区域的血流动力学变化、梗死进展的速度以及出血转化倾向等[4]。临床上了解侧支循环的功能,尤其是了解Willis环的解剖结构及交通动脉开放情况、相应血流灌注变化与不同ICVD之间的关系,能够及早对病情发展趋势进行评估。本研究回顾分析了首都医科大学附属北京友谊医院神经内科231例急性ICVD患者的临床资料及影像,对Willis环进行分型及评价,探讨侧支循环代偿情况与血流灌注变化及不同ICVD的关系。

1 对象及方法

1.1 研究对象 连续纳入首都医科大学附属北京友谊医院神经内科2011年12月~2013年2月期间住院的231例急性ICVD患者,其中男性130例,女性101例,平均年龄(61.920±9.652)岁(33~78岁)。

纳入标准:①根据临床症状、体征及影像学表现分别诊断为脑梗死(cerebral infarc tion,CI)及短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack,TIA),其中CI诊断标准符合2010年中国急性缺血性脑卒中诊治指南[5],TIA诊断标准符合2011年短暂性脑缺血发作的中国专家共识[6];②发病14 d内;③具备颅脑计算机断层扫描血管成像(computed tomography angiography,CTA)及计算机断层扫描灌注成像(computed tomography perfusion,CTP)检查。

排除标准:①存在心房颤动、风湿性心脏病、3周以内心肌梗死、室壁瘤、二尖瓣狭窄等心脏病史,或其他病因易导致脑血管心源性栓塞的患者;②存在其他明确原因的非动脉粥样硬化性病变所致的卒中;③血管形态学检查资料不完整的病例。

1.2 方法 一般情况采集包括性别、年龄,既往病史包括高血压病史[7]、糖尿病史[8]、血脂异常[9]、心脏病史、既往TIA史、既往卒中史、吸烟史[10];并记录实验室检查数据包括空腹血糖、糖化血红蛋白、甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、同型半胱氨酸[11]等,影像学检查如头部CTA及CTP、颅脑磁共振成像等。根据颅脑磁共振弥散加权成像(diffusion weighted imaging,DWI)结果及患者的临床资料结合入院诊断将患者分为CI组和TIA组,并进一步根据缺血或梗死部位分为前、后循环TIA及前、后循环CI共4组。其中前循环TIA组59例,后循环TIA组66例,前循环CI组57例,后循环CI组49例。

全部患者应用Hight Speed 8排或64排螺旋CT机器(美国GE公司),予肘静脉团注非离子对比剂优维显40 ml(4 ml/s)后行颅脑CTA及CTP检查。脑血流灌注异常表现为病灶部位平均通过时间(mean transit time,MTT)延长,伴或不伴有脑血流量(cerebral blood flow,CBF)降低和脑血容量(cerebral blood volume,CBV)改变[12]。影像学结果由2名影像科医师分别判读,若出现异议,经商议后判定最后结果。

1.3 W i l l i s环类型判定标准 大脑前动脉(anterior cerebral artery,ACA)A1段及前交通动脉(anterior communicating artery,ACoA)的发育不良或缺如,认定为Willis环前部不完整;后交通动脉(posterior communicating artery,PCoA)或大脑后动脉(posterior cerebral artery,PCA)P1段的发育不良或缺如,则认定为Willis环后部不完整。目前,较为简便易行的Willis环分型按Lippert等的方法[13]分为4型:Ⅰ型(Willis环完整)、Ⅱ型(前部不完整)、Ⅲ型(后部不完整)、Ⅳ型(混合不完整)。Ⅳ型又分为a~e5个亚型,a型:单侧A1段并同侧后部不完整;b型:单侧A1段并对侧后部不完整;c型:单侧A1段并双侧后部不完整;d型:ACoA并单侧后部不完整;e型:ACoA并双侧后部不完整(图1)。

1.4 统计方法 所有数据使用SPSS 20.0软件进行统计学分析,计量资料符合正态分布采用表示,组间比较采用独立样本t检验;计数资料用率表示,组间比较采用χ2检验,P<0.05为差异有显著性;如3组之间差异具有显著性,则进行组间两两比较,P<0.017为差异有显著性。

2 结果

2.1 基线资料比较 TIA患者共125例,前循环组男(30/59,50.85%)例,女(29/59,49.15%)例,平均年龄(61.870±9.427)岁,后循环组男(37/66,56.06%)例,女(29/66,43.93%)例,平均年龄(62.020±9.056)岁;CI患者共106例,前循环组男(32/57,56.14%)例,女(25/57,43.86%)例,平均年龄(61.620±9.853)岁,后循环组男(30/49,61.22%)例,女(19/49,38.78%)例,平均年龄(61.940±9.928)岁。4组间性别与年龄分布差异无显著性(性别:χ2=1.176,P=0.759;年龄:t=0.537,P=0.694)。高血压病163例(70.56%),糖尿病93例(40.26%),高脂血症150例(64.93%),既往吸烟史123例(53.25%),高同型半胱氨酸血症59例(25.54%)。

图1 Willis环形态及分型

2.2 影像学结果 根据Willis环各组成动脉显示情况分类,入组的231例患者中,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ各型例数及所占比例分别为18(7.8%)、10(4.3%)、89(38.5%)、114(49.4%),以Ⅲ、Ⅳ型居多,在Ⅳ型所分亚型中,Ⅳa、Ⅳb、Ⅳc、Ⅳd、Ⅳe各亚型例数及所占比例分别为2(0.8%)、8(3.5%)、33(14.3%)、16(7.0%)、55(23.8%),以Ⅳc、Ⅳe型居多。

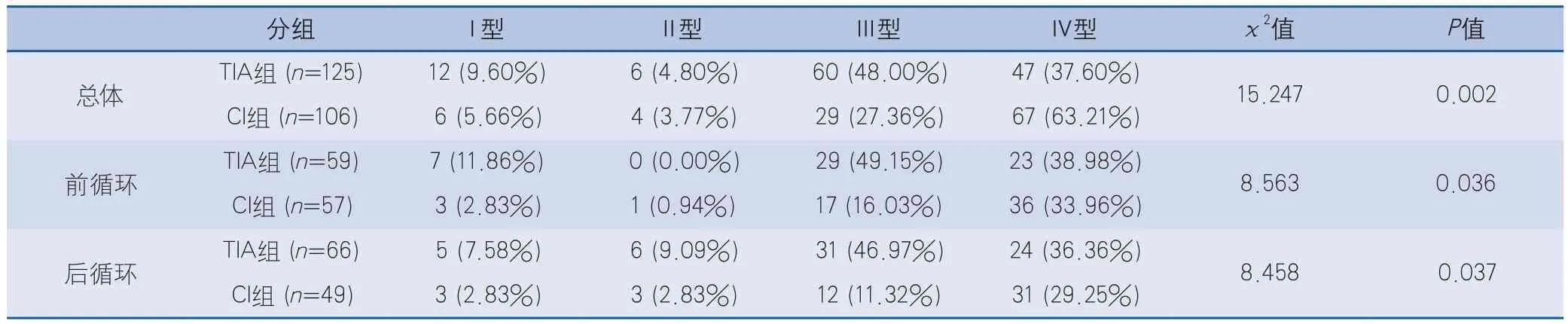

Willis环在TIA组及CI组中的分布见表1。TIA组中Willis环Ⅰ型和Ⅲ型所占比例较CI组为高,而Ⅱ型、Ⅳ型所占比例均较CI组偏低。CI组中Ⅳ型前后循环均不完整型最多见,为67(63.20%),两组中4型分布的差异具有显著性(P=0.002)。进一步按照病灶部位将前循环TIA组与CI组、后循环TIA组与CI组进行比较Willis环不同类型分布差异亦具有显著性(P=0.036,P=0.037)。

观察ACoA及PCoA显示情况来评估各组患者侧支开放及代偿情况。如表2所示,ACoA在TIA组中显示情况及所占比例较CI组更多,经卡方检验,总体TIA组与CI组、前循环TIA组与前循环CI组、后循环TIA组与后循环CI组之间的ACoA显示情况具有显著差异(χ2=10.832,P=0.001;χ2=5.670,P=0.014;χ2=6.978,P=0.007)。PCoA显示率在总体之间及前、后循环各分组间比较差异均无显著性(P=0.38,P=0.356,P=0.06)(表2)。

Willis环各分型与灌注情况的关系。通过观察CTP图像,出现MTT延长或CBF、CBV降低改变时提示出现脑血流灌注异常。表3中显示所有入组的ICVD患者存在灌注异常情况者121例,灌注正常者110例。其中灌注异常者中以Ⅳ型所占比例最高(60.33%),Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型所占比例均低于灌注正常组(分别为6.61%、3.31%、29.75%),上述分布差异具有显著性(χ2=12.356,P=0.006)。

3 讨论

近年来报道侧支循环的建立与否及血流灌注状况是影响脑血管病发生、发展及预后的重要因素[3,14]。Chuang等[15]研究发现,完整的Willis环结构有利于ICVD患者神经功能的恢复,预后更好。对侧支循环功能的评价方法很多,Ari等[16]证实利用CTA观察和评估Willis环结构和变异,结果与DSA一致性达到了92.4%。可见CTA作为无创性的检查方法在观察Willis环整体结构方面更为便捷。

表1 Willis环不同分型在TIA组及CI组中的分布

表2 前后交通支在TIA组及CI组中的显示情况比较

表3 Willis环分型与CTP灌注情况之间的关系

目前关于Willis环的分型方法较多,本研究采用Lippert等[13]的方法,主要因其简便,易于临床操作和分析。2011年Li等[17]将Willis环分型分为15种,虽然更加细致,但对于临床分析Willis环与CI、TIA的发生关系较为繁琐。此外,本研究中的分型方法仅针对CTA表现出的显示、未显示分类,其中未显示包括如下可能:①先天发育不良(纤细)或缺如;②因血流动力学原因造影剂未充盈;③因动脉粥样硬化狭窄或其他原因所致狭窄或闭塞。不管以上何种原因,CTA未显影均提示脑缺血后Willis环侧支循环存在缺陷。

国内张文煜等[18]采用CTA技术检测评估TIA和CI患者,发现Willis环Ⅰ型在TIA和CI患者中分别占9.5%和10.3%,与本研究结果相似。有研究将CI及TIA患者与无症状患者的Willis环比较,依据CTA检查评估Willis环情况,结果发现TIA和CI患者Willis环完整(Ⅰ型)的比例明显低于无症状患者(分别为10.2%、11.1%及39.4%),而不完整(Ⅱ型和Ⅳ型)的比例则明显高于无症状患者(分别为90.8%、88.9%及60.6%)[19]。上述研究均表明,在急性ICVD患者中,其Willis环(一级侧支)的完整率较低。相比,在针对普通人群的研究中,Wills环完整的比例能够达到42%~52%[3,20]。

ACoA和PCoA是Willis环发挥侧支循环代偿功能的主要侧支血管。近些年来对于ACoA和PCoA的代偿作用说法不一。有学者认为[21],颈内动脉严重狭窄患者,主要通过ACoA提供代偿,其次为PCoA。早在1963年Kameyama等[22]通过尸检发现,完整的PCoA在正常人(7%)与CI患者(13%)中的比例差异无显著性。然而Hendrikse等[23]利用MRA技术,对无症状性颈动脉狭窄组、症状性颈动脉狭窄组及健康对照组进行侧支代偿情况比较,发现ACoA开放在无症状组中存在显著优势(37%,10%,0%,P<0.001),而PCoA开放的代偿作用在3组间差异无显著性。最近研究[24]显示,当患者存在Willis环后部不完整时,若同时存在胚胎型大脑后动脉,可能会增加后循环缺血的发生。本研究结果显示ACoA在所有TIA患者中开放比例高于CI患者(72% vs 50.94%),提示Willis环前部完整,尤其是ACoA的开放对改善缺血部位灌注、调整双侧大脑半球的血供起着重要的作用。此外,本研究显示PCoA的代偿作用在所有TIA组和CI组中差异无显著性,可能是未将PCoA的开放程度(PCoA未显示、PCoA单侧显示及PCoA双侧显示)分开比较,影响了对PCoA代偿效果的评价。

国内外利用C TA联合C T P技术观察Willis环侧支建立与灌注情况之间的研究甚少。本研究发现,Willis环的组成血管存在多处变异时(如Ⅳ型),其灌注异常比例高(60.33%),提示一级侧支不完整时将影响脑的血流灌注情况,可能会使脑缺血的风险增加。

Willis环在发生脑缺血时是最快速和最主要的侧支循环代偿途径。本研究显示急性ICVD患者一级侧支不全开放者占绝大多数,Wills环前部的完整性在脑缺血时起有一定的代偿作用,而Wills环前后均存在变异时将影响脑的血流灌注。本研究的不足之处在于未将颅内外血管狭窄情况一并纳入侧支循环和灌注情况进行分析。在今后的研究中将进一步结合患者的血管情况,更全面、细致地观察和分析侧支循环、灌注代偿与脑缺血发生、发展的关系,探讨恰当的个体化的治疗方案。

1 王维治. 神经病学[M]. 北京:人民卫生出版社, 2006,714-723.

2 Liebeskind DS. Collateral circulation[J]. Stroke, 2003,34:2279-2284.

3 黄家星, 林文华, 刘丽萍, 等. 缺血性卒中侧支循环评估与干预中国专家共识[J]. 中国卒中杂志, 2013,8:285-293.

4 Liebeskind DS, Cotsonis GA, Saver JL, et al.Collateral circulation in symptomatic intracranial atherosclerosis[J]. Cereb Blood Flow Metab, 2011,31:1293-1301.

5 中华医学会神经病学分会脑血管病学组急性缺血性脑卒中诊治指南撰写组. 中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010[J]. 中华神经科杂志, 2010, 43:146-153.

6 短暂性脑缺血发作中国专家共识组. 短暂性脑缺血发作的中国专家共识更新版(2011年)[J]. 中华内科杂志,2011, 5:530-533.

7 中国高血压防治指南修订委员会. 中国高血压防治指南2010[J]. 中华心血管病杂志, 2011, 39:579-616.

8 中华医学会糖尿病学分会. 中国2型糖尿病防治指南(2010版)[J]. 中国糖尿病杂志, 2012, 20:S1-S36.

9 中国成人血脂异常防治指南制订联合委员会. 中国成人血脂异常防治指南[J]. 中华心血管病杂志, 2007,35:390-419.

10 Wang Y, Cui L, Ji X, et al. The China National Stroke Registry for patients with acute cerebrovascular events:design, rationale, and baseline patient characteristics[J]. Int J Stroke, 2011, 6:355-361.

11 Malinow MR, Bostom AG, Krauss RM. Homocyst(e)-ine, diet and cardiovascular diseases:a statement for healthcare professionals from the Nutrition Committee, American Heart Association[J].Circulation, 1999, 99:178-182.

12 高培毅, 林燕. 脑梗死前期脑部低灌注的CT灌注成像表现及分期[J]. 中华放射学杂志, 2003, 37:882-886.

13 Lippert H. Arterial variations in man:classification and frequency//Cerebral arterial circle (circle of Willis)[M]. Pabst R. Munich, Germany:Bergmann,1985, 92-93.

14 Miteff F, Levi CR, Bateman GA, et al. The independent predictive utility of computed tomography angiographic collateral status in acute ischaemic stroke[J]. Brain, 2009, 132:2231-2238.

15 Chuang YM, Chan L, Lai YJ, et al. Configuration of the circle of Willis is associated with less symptomatic intracerebral hemorrhage in ischemic stroke patients treated with intravenous thrombolysis[J]. J Crit Care,2013, 28:166-172.

16 Han A, Yoon DY, Chang SK, et al. Accuracy of CT angiography in the assessment of the circle of Willis:comparison of volume-rendered images and digital subtraction angiography[J]. Acta Radiol, 2011, 52:889-893.

17 Li Q, Li J, Lv F, et al. A multidetector CT angiography study of variations in the circle of Willis in a Chinese population[J]. J Clin Neurosci, 2011, 18:379-383.

18 张文煜. 脑血管CT成像在颅脑血管Willis环中的应用价值研究[J]. 实用心脑肺血管病杂志, 2011, 7:1116-1117.

19 颜利辉, 高歌军, 戴峰, 等. 脑血管CT成像对脑缺血患者Willis环形态及代偿潜能评估的价值[J]. 现代医学,2009, 3:212-216.

20 陈述花, 于铁链, 张云亭, 等. 正常国人Willis环形态的MRA研究[J]. 临床放射学杂志, 2003, 9:732-736.

21 黎洪展, 刘亚杰, 刘振华, 等. Willis环变异及其与脑梗死的关系[J]. 广东医学, 2006, 5:676-678.

22 Kameyama M, Okinaka SH. Collateral circulation of the brain with special reference to atherosclerosis of the major cervial and cerebral arteries[J]. Neurology,1963, 13:279-286.

23 Hendrikse J, Eikelboom BC, van der Grond, et al. Magnetic resonance angiography of collateral compensation in asymptomatic and symptomatic internal carotid artery stenosis[J]. J Vasc Surg, 2002,36:799-805.

24 Lochner P, Golaszewski S, Caleri F, et al. Posterior circulation ischemia in patients with fetal-type circle of Willis and hypoplastic vertebrobasilar system[J].Neurol Sci, 2011, 32:1143-1146.

【点睛】

本研究显示在发生急性缺血性脑血管病时,Willis环不完整,灌注异常情况多见,前交通开放能够起到一定代偿作用。