2009~2013年浦东新区不同户籍人群出生人口特征分析

2014-03-05杨黎明孙良红

陈 华 杨黎明 孙 乔 杨 琛 孙良红

上海市浦东新区疾病预防控制中心(200136)

2009年原南汇行政区域并入浦东新区,行政区划调整后的浦东新区成为上海市常住人口和流动人口最多的行政区,2013年末常住人口达到526.39万,流动人口达到242.6万。作为上海市经济发展的龙头,浦东新区成为人口流入的重要目的地。近年来流动人口居留时间明显延长,具有向相对稳定人口特征发展的趋势,流动人口特别是青壮年不断增多,流动人口中妇女比例越来越高,妇女儿童数量的增加对常规的妇幼卫生保健工作和卫生资源的利用带来了新的问题。本研究对浦东新区2009~2013年流动人口与户籍人口出生特征进行对比分析,以期了解浦东常住人口的生育状况特征,为政府相关部门卫生策略的制定和基本公共卫生服务规划提供参考依据。

1 对象与方法

1.1 对象

分析对象为2009年1月1日~2013年12月31日浦东新区户籍人口新生儿和浦东医疗机构出生的流动人口(非本市户籍人口)新生儿。

1.2 监测方法

通过出生医学信息登记系统,及时、准确收集浦东新区户籍人口新生儿和在浦东医疗机构出生的流动人口新生儿信息。接产医院对每例新生儿信息,于出生7d内上报至上海市出生医学信息系统,所有资料均经医疗机构专业人员核实。每月区县疾控中心工作人员依据出生汇录单进行审核,然后提交上海市疾控中心,并且每季度由疾控人员抽查住院病历进行核对督导,以考察数据录入质量,确保数据的准确性。另外疾控中心每季度还根据妇幼所的出生缺陷数据库对出生登记系统的出生缺陷信息进行补充修改,确保出生缺陷数据的完整性。

1.3 统计方法

采用SPSS 19.0软件进行t检验和卡方检验。

2 结果

2009~2013年浦东新区流动人口出生107 880例,户籍人口出生105 047例。见表1。2.2出生性别比

表1 各年份浦东新区不同人口出生数对比情况

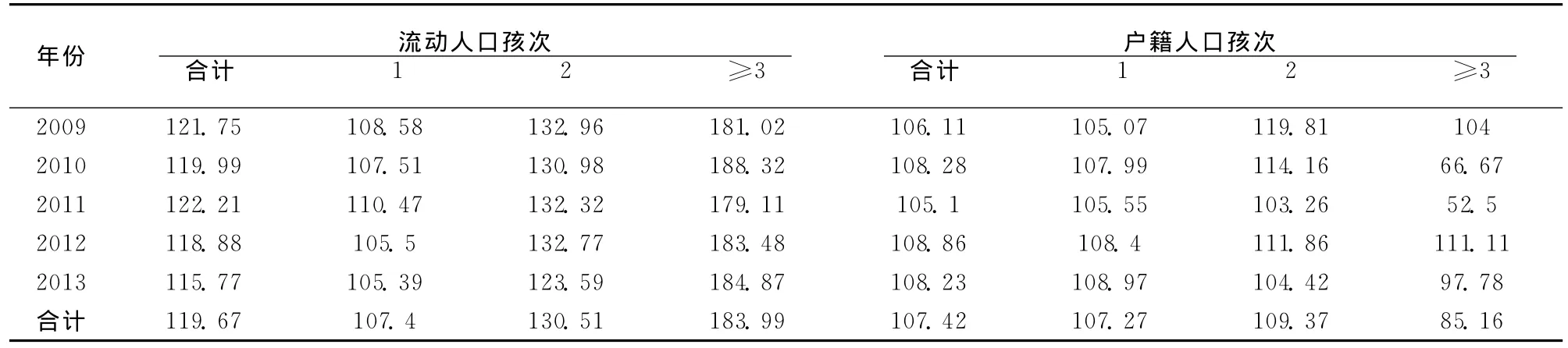

2009~2013年浦东新区流动人口出生性别比5年平均为119.67,户籍人口出生性别比5年平均为107.42。值得注意的是流动人口的出生性别比随着孩次的升高显著升高,而户籍人口的出生性别比与产次无明显趋势关系。流动人口第一孩出生性别比与户籍人口相仿。见表2。

2.1 出生人数

表2 各年份浦东新区不同人口不同孩次出生性别比分布

2.3 母亲生育年龄

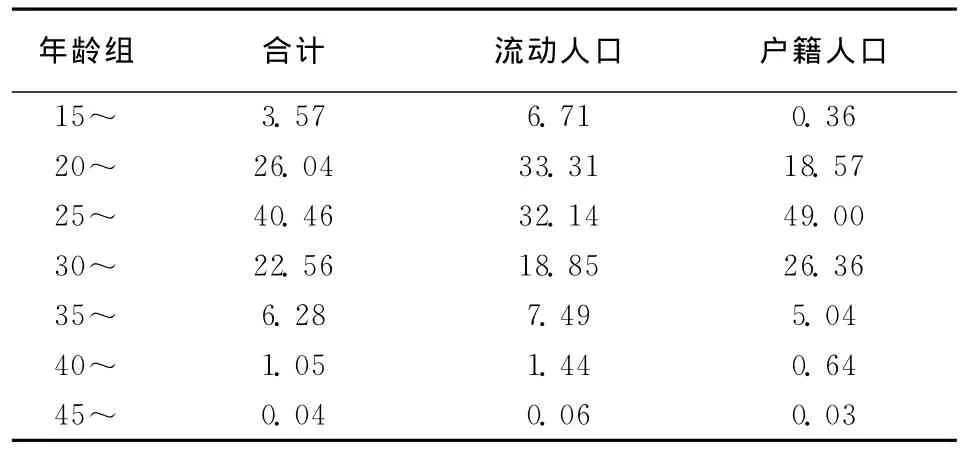

2009~2013年出生人口母亲的平均生育年龄流动人口为27.08岁,户籍人口为28.48岁。户籍人口母亲的年龄以25~34岁为主,占75.36%,其中以25~29岁最多;流动人口母亲的年龄以20~34岁为主,占50.99%,其中以20~25岁最多。而且流动人口新生儿母亲中低龄(15~19岁)以及高龄(≥35岁)的比例均高于本区户籍新生儿母亲。见表3。

在按照新生儿的孩次进行分层后,户籍人口第一孩母亲平均年龄(28.04岁)高于流动人口新生儿母亲(24.77岁),第一胎比例达88.78%;而流动人口第一孩和第二孩比例接近(53.99%和40.27%),第二孩母亲平均年龄为29.41岁。另外2009~2013年无论是流动人口还是户籍人口,第一孩母亲生育年龄均呈逐年增长之势。见表4。

表3 浦东新区新生儿母亲年龄构成(%)

表4 浦东新区新生儿母亲生育年龄分布

2.4 分娩方式

2009~2013年流动人口剖宫产率在由42.86%上升到44.50%,呈缓慢上升趋势;户籍人口剖宫产率由70.15%下降到57.99%之间,呈较快下降趋势,由于流动人口二孩以上占比较大,所以第一孩剖宫产率与总剖宫产率相差较大,而浦东户籍人口第一孩剖宫产率与总剖宫产率相仿。户籍人口剖宫产率高于流动人口。见表5。

表5 各年份浦东新区新生儿剖宫产情况(%)

2.5 出生体重

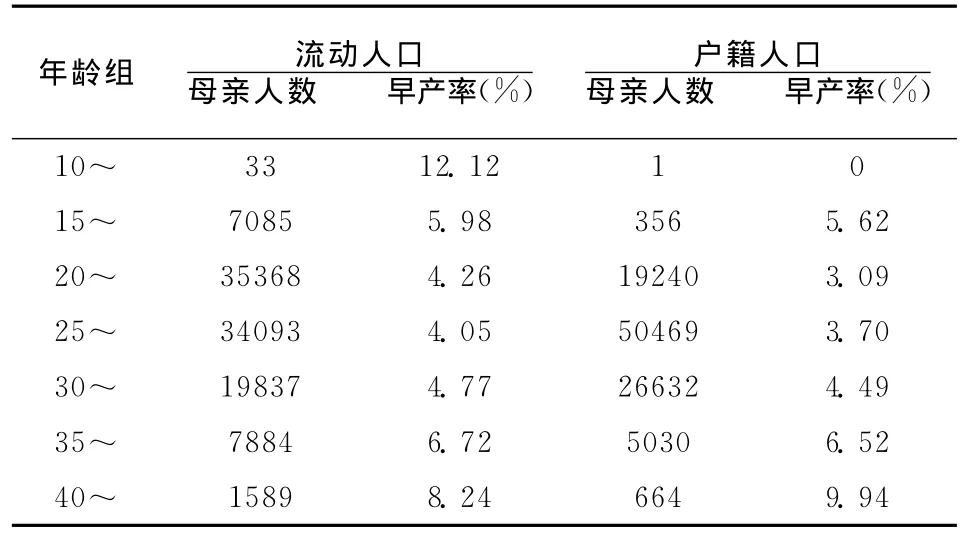

由于单胎和多胎在出生孕周和体重方面有很大差异,所以以下分析仅涉及单胎的新生儿。2009~2013年浦东新区流动人口男性出生体重(3411.11±478.67g)高于户籍人口男性出生体重(3392.57±440.87g)(t=-6.71,P=1.9E-11);流动人口女性出生体重(3294.02±457.61g)低于户籍人口女性出生体重(3300.04±423.85g)(t=2.13,P=0.033)。流动人口低出生体重儿发生率(3.23%)高于户籍人口(2.37%)(χ2=138.49,P=5.7E-32)。流动人口巨大儿发生率(7.93%)高于户籍人口(6.48%)(χ2=162.63,P=3.0E-37)。分析结果还显示浦东新区早产儿低出生体重率为41.97%,而非早产儿中低出生体重率仅为1.04%。由表6可见高龄与低龄母亲的新生儿早产率更高。

表6 浦东新区不同人口产妇各年龄早产率分布

2.6 出生缺陷

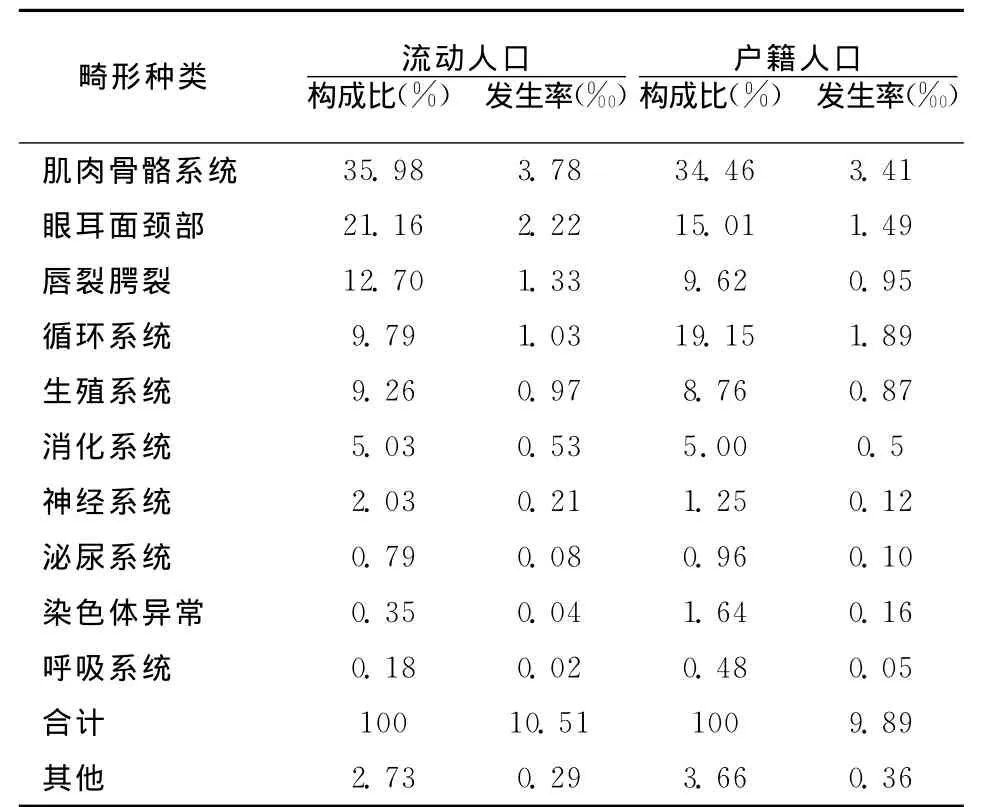

2009~2013年浦东新区流动人口出生缺陷报告率为10.51‰,户籍人口为9.89‰。根据国际疾病分类(ICD)-10标准,2009~2013年浦东新区流动人口前5位出生缺陷类型为肌肉骨骼系统、眼耳面颈部、唇裂腭裂、循环系统和生殖系统,共占89.84%;户籍人口前5位出生缺陷类型为:肌肉骨骼系统、循环系统、眼耳面颈部、唇裂腭裂和生殖系统,共占87.01%。见表7。

表7 2009~2013年浦东新区出生缺陷发生及报告发生率

2.7 母亲年龄与出生缺陷的关系

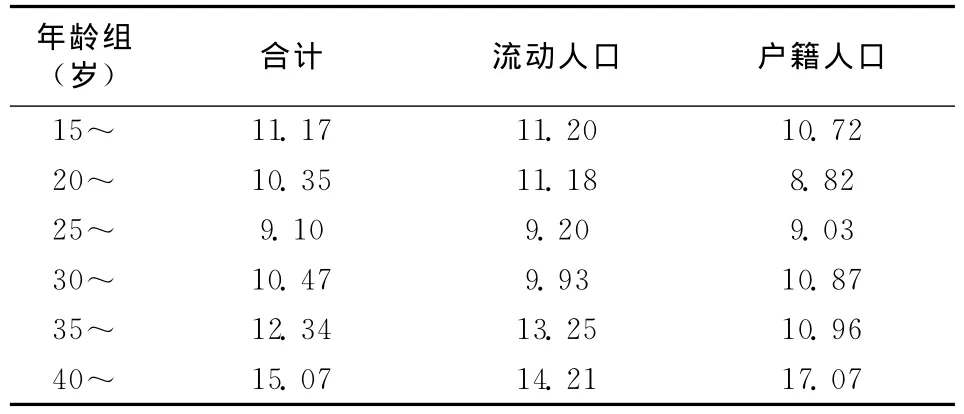

先天异常的发生与母亲生育年龄之间存在关系,小年龄组(15~19岁)和大年龄组(≥40岁)出生缺陷的发生率较高,分别为11.17‰、15.07‰,呈现中间低两头高的态势。见表8。

表8 浦东新区不同年龄组产妇新生儿出生缺陷发生情况分布(‰)

3 讨论

3.1 出生性别比

本研究中流动人口出生性别比5年平均为119.67,远超过国际组织公认的合理范围(102.00~107.00)。通常认为出生性别比偏高与我国传统的性别生育偏好关系最大[1],而生育政策对性别比的影响也不容忽视。有文献指出如果排除男孩偏好,只生育过一个孩子的育龄妇女的再生育率是相同的,但生过女孩的妇女再生男孩的概率更高,生过男孩的妇女再生女孩的概率较高[2]。而我国在部分农村地区实行的是“一孩半”政策(如果第一孩是男孩就不能要二孩,如果是女孩,就允许要二孩),这也部分解释了流动人口第二孩及以上出生性别比异常升高的现象,可以预见随着“单独两孩”政策的实施,可以优化人口结构,改善出生性别失衡。

3.2 产妇年龄

流动人口生育年龄15~19岁占比高达6.71%,过早生育加大了对产妇和新生儿的风险,有关部门应加强宣传和引导育龄妇女选择最佳生育年龄期进行生育。与此同时也应看到2009~2013年母亲生育年龄逐年增长,流动人口高龄产妇占比高达8.99%,高龄生育易产生并发症[3],对于高龄产妇生育问题,首先应根据情况加强孕前健康教育,其次要加强对高龄产妇围生期的管理过程,预防妊娠并发症的发生。

3.3 剖宫产率

本区户籍新生儿的剖宫产率(63.88%)高于流动人口(43.87%),流动人口的剖宫产率虽然相对较低,但呈现增长趋势,这可能与经济条件逐年提高有关。本次调查的剖宫产率远超过了WHO推荐的15%的剖宫产率标准[4],这种高于推荐标准3~4倍的现象与国内近年的相关调查中医疗机构的剖宫产率[5]相近,这可能与孕妇害怕疼痛,担忧胎儿安全等人为选择有关。另外近些年医院掌握剖宫产指征也较放松,有文献报道,无医学指征剖宫产导致严重不良妊娠结局的概率是自然分娩的3倍。希望医院加强有关自然分娩优点的宣传教育,增强产妇自然分娩的信心。

3.4 巨大儿和低体重儿发生率

流动人口巨大儿率和低体重儿率均高于户籍人口,巨大儿率(7.93%)低于全国2006~2008年水平(10.31%),低出生体重儿发生率(3.23%)高于全国2006~2008年的水平(2.88%)[6]。有研究报道高龄产妇生育巨大儿的概率是22~34岁组孕妇的1.28倍[7],对浦东流动人口的研究也得到相似结果。巨大儿发生率升高将导致产科并发症增加,剖宫产率相应上升,对母儿均可产生不良结局[8]。而低出生体重则是导致新生儿死亡的重要原因。流动人口新生儿低出生体重率和巨大儿率均高于户籍人口新生儿,这可能与孕妇缺少产前检查有关。因此妇幼保健部门应加强对流动人口的管理,加大孕期保健宣传的力度,鼓励孕妇定期检查,加强孕期营养教育等。

3.5 出生缺陷报告率

不同户籍新生儿在出生缺陷种类方面存在差异,户籍人口新生儿循环系统畸形的发生率高于流动人口新生儿,而前5位出生缺陷类型的其他4种发生率均是流动人口高于户籍人口,推测这4种出生缺陷在产前诊断中相对容易发现,采取相应的措施终止妊娠,而流动人口对产前保健的知识认识不够或没有进行产前保健而没有早期发现这些异常,从而导致新生儿中上述出生缺陷的高发。另外流动人口新生儿母亲年龄在容易发生出生缺陷的小年龄组和大年龄组占比较大也是导致流动人口出生缺陷率高于户籍人口的原因;而多数循环系统(主要为先天性心脏病)出生缺陷是新生儿娩出后才能诊断,流动人口的这类出生缺陷可能没有及时诊断记录到报告系统,所以得到发生率低于户籍人口的结果。本次研究与浦东新区1996~2002年出生缺陷儿的调查结果[9]比较,目前户籍和流动人口神经系统畸形报告率(0.12‰和0.21‰)都远低于当时(0.72‰),这可能与孕前补充叶酸、铁、碘等干预措施有关。流动人口在孕产、育儿保健知识方面有所欠缺,有关部门应加强我区流动人口妇女的孕期检查指导,提高该人群的健康意识。

综上所述,流动人口与户籍人口生育状况存在差距,应重点加强对外来流动人口的优生优育健康教育,并为他们提供可及性高的妇幼保健和卫生服务资源。

[1] 乔晓春 .性别偏好、性别选择与出生性别比[J].中国人口科学,2004,(1):14-22.

[2] 王钦池 .出生人口性别比周期性波动研究—兼论中国出生人口性别比的变化趋势[J].人口学刊,2012,(3):3-11.

[3] 陈燕,邢军 .高龄产妇围生期妊娠结局分析[J].实用妇产科杂志,2009,25(2):97-99.

[4] World Health Organization.Appropriate technology for birth[J].Lancet,1985,2(8452):436-437.

[5] 沈瑶,林建华,林其德 .我国部分地区剖宫产率影响因素和指征分析[J].实用妇产科杂志,2011,(3):183-186.

[6] 梁辉,胡健伟,冯佩 .我国2006年至2008年巨大儿发生率调查及影响因素分析[J].苏州大学学报(医学报),2011,(6):940-943.

[7] 赵阁芳 .青岛市黄岛区1991-2009年巨大儿发生和新生儿出生体重的时间趋势分析及其相关危险因素[D].济南:山东大学,2010.

[8] 沈敏,赵欣.10年巨大儿发病率及其相关因素的分析[J].上海医学,2002,(8):513-514.

[9] 蒋美芳,奚德升 .浦东新区497例缺陷儿的监测结果分析[J].中国妇幼保健,2004,(16):100-101.