柴油机燃用煤制柴油的性能和排放

2014-02-27王凤滨董大陆

尹 超,王凤滨,董大陆

(1.中国汽车技术研究中心,天津 300162; 2.天津大学,内燃机国家重点实验室,天津 300072)

前言

目前,车用柴油的生产主要依赖于石油,随着石油资源的不断减少,寻找其替代能源刻不容缓[1]。我国石油资源匮乏,而煤炭资源丰富,大力发展煤炭液化产业无疑是保证国家能源安全最有效的手段[2]。

以煤为原料制取柴油的途径主要分为间接液化和直接液化两种方式:煤的间接液化是以煤气化制备的合成气为原料,在一定的温度和压力下,定向的催化合成烃类燃料和化工原料的工艺,也称为费托合成;煤的直接液化是煤在适当的温度和压力下,催化加氢裂化生成液体烃类,并脱除煤中氮、氧和硫等杂质元素的工艺[3]。间接液化可以生产具有十六烷值高、无硫和低芳香烃含量等优点的优质柴油。直接液化可以生产高标号的汽油,但柴油馏分的芳香烃含量较高,因此十六烷值较低。间接液化合成的高十六烷值柴油和直接液化低十六烷值柴油可以调制成高品质的柴油[4-7]。

本文中在一台未经任何改动的高压共轨柴油机上,分别进行燃用间接液化煤制柴油、直接液化煤制柴油和二者两种不同掺混比例的混合油的外特性试验、ESC(欧洲稳态循环)试验和ETC(欧洲瞬态循环)试验,考察了不同油品对发动机动力性、经济性和排放特性的影响,对于研究煤制柴油的应用前景具有较大的实际意义。

1 试验装置与燃料性质

1.1 试验设备

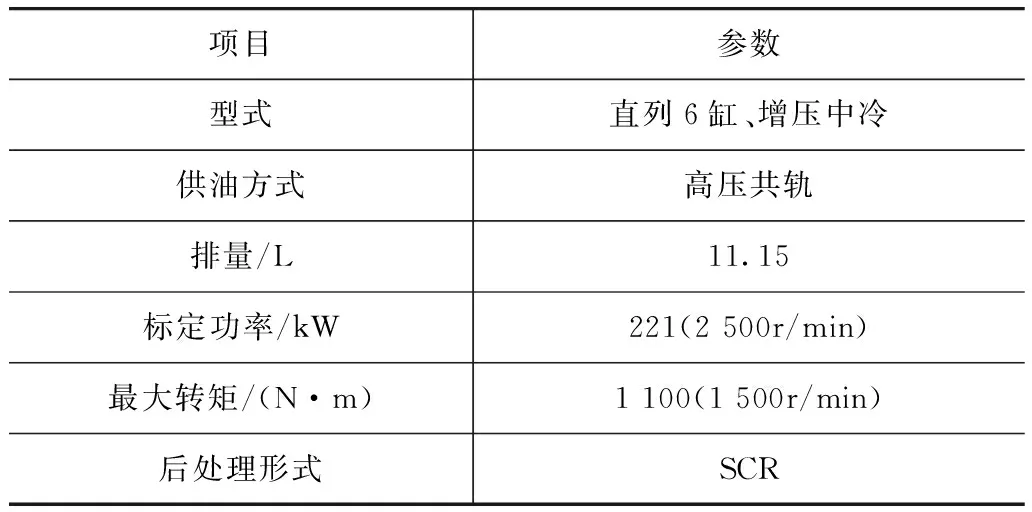

试验发动机为匹配SCR后处理系统的高压共轨柴油机,满足国Ⅳ排放标准。该机主要参数如表1所示。试验所用设备主要有AVL-PUMA全自动试验台架、AVL-AMA i60多组分气体分析仪、AV-CVS i60全流稀释系统和PSS i60颗粒采样系统。

表1 试验样机的主要技术参数

1.2 燃料特性

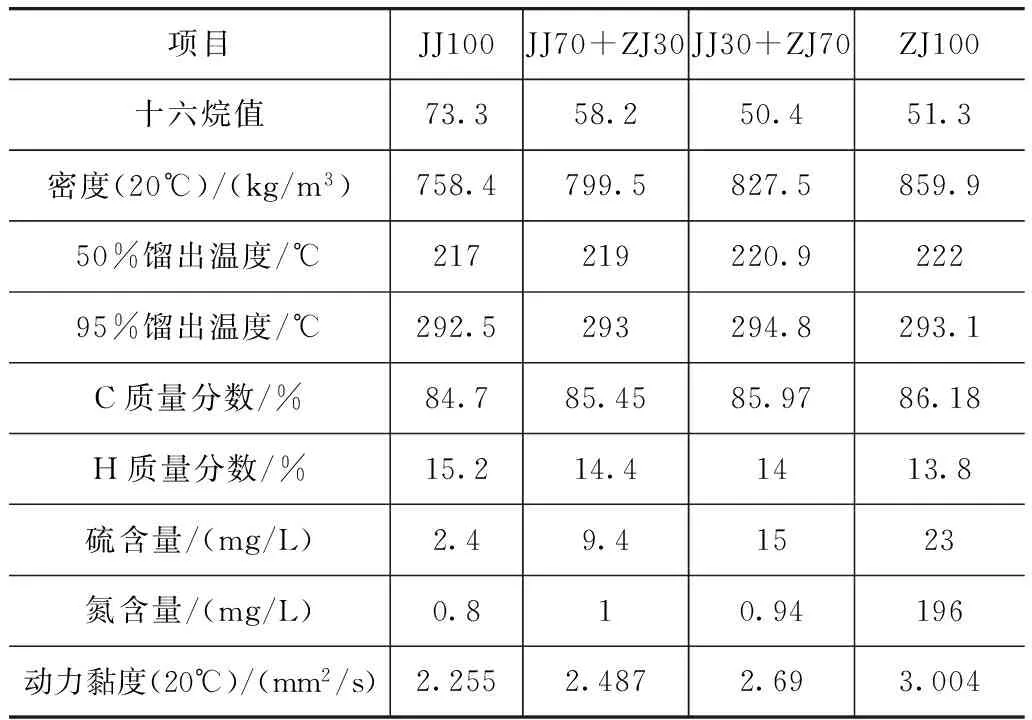

本研究使用的4种油样的组分如表2所示,表3为各油样理化特性指标,燃料特性检测委托中国石油化工科学研究院完成。由表3可知,直接液化煤制柴油相比于间接液化煤制柴油,具有十六烷值低、密度大、碳硫元素含量高和动力黏度大等特点,其添加十六烷值改进剂后,十六烷值达到了50以上,接近市售柴油水平。

表2 试验油样

表3 各油样理化特性

对4种油样分别进行900~2 500r/min之间8个转速下的全负荷试验,考察不同油样对发动机动力性和经济性的影响;通过ESC试验和ETC试验考察不同油样对发动机排放的影响[8]。

2 试验结果和分析

2.1 不同油样对发动机性能的影响

2.1.1 动力性

图1给出了发动机全负荷速度特性下,不同油样对动力性的影响。由图可见:随着油样中直接液化煤制柴油比例的提高,发动机各转速下的功率都呈现增大的趋势。直接液化煤制柴油和间接液化煤制柴油相比,发动机各转速下功率增幅在1.6%~3.9%之间,平均增幅为2.7%。在未对发动机进行任何调整的情况下,其循环体积供油量保持不变,而直接液化煤制柴油密度比间接液化煤制柴油大13.4%,单位循环燃油喷射质量也会相应的增大。尽管间接液化煤制柴油的氢含量较高,燃料质量热值较大,但使用直接液化煤制柴油时,喷油量的增大依然导致了发动机输出功率增大。

2.1.2 经济性

图2为发动机在1 500r/min下进行负荷特性试验时,不同油样的燃油消耗量和燃油消耗率情况。由图可见:随着油样中直接液化煤制柴油比例的提高,不同负荷下发动机燃油消耗量和燃油消耗率都呈增大趋势。可见,尽管直接液化煤制柴油带来了发动机动力性的改善,但其燃油消耗量的增长程度更大,导致燃油消耗率增大,经济性恶化。直接液化煤制柴油和间接液化煤制柴油相比,发动机不同负荷下燃油消耗率增幅在4.7%~7.1%之间,平均增幅为5.2%。低负荷时,经济性恶化较明显。

2.2 不同油样对发动机排放的影响

2.2.1 NOx排放

图3为不同油样进行ESC试验时,A、B、C 3个转速下NOx排放随柴油机负荷的变化。由图可见:各油样的NOx排放浓度在低负荷时较低,这是因为低负荷时气缸内温度低;随着负荷的上升,NOx排放逐渐增大,这是因为随着负荷的增大,循环供油量增加,最高燃烧温度升高所致;在同一负荷时,随着油样中直接液化煤制柴油比例的增大,NOx排放呈增大趋势,这是由于直接液化煤制柴油十六烷值较小,燃料着火性能差,滞燃期较长,预混燃烧部分较多,最高燃烧温度和压力较大,有助于NOx的生成。

图4为不同油样ESC和ETC试验NOx最终排放结果。由图可见:同一油样ESC试验NOx排放水平普遍高于ETC试验,直接液化油样和间接液化油样相比,ESC和ETC试验NOx排放增幅分别为5.2%和5.5%。

2.2.2 PM排放

图5为不同油样ESC和ETC试验PM最终排放结果。直接液化油样和间接液化油样相比,ESC和ETC试验PM排放增幅分别增大1.05倍和1.12倍。图6为PM排放与油样中直接液化煤制柴油比例的线性关系。由图可见:随着油样中直接液化煤制柴油比例的增大,PM排放基本呈线性增大的趋势。这是由于直接液化煤制柴油十六烷值低,着火性差,碳元素含量高,增加了碳烟生成的几率,此外其硫含量较高,硫酸盐等燃烧产物的生成也会增大PM的排放。

2.2.3 CO排放

图7为不同油样进行ESC试验时,A、B、C 3个转速下NOx排放随柴油机负荷的变化。由图可见:在A、B两种转速下,CO排放随着负荷的增加呈现先降低后增大的趋势。低负荷时缸内温度低不利于燃油的雾化,燃烧温度低也不利于CO的完全氧化;高负荷时循环供油量增加,混合气较浓,局部缺氧导致CO排放较高。在相同负荷下,随着直接液化煤制柴油比例的增加,CO排放升高,这是因为直接液化煤制柴油十六烷值低,含碳量高,燃料着火性差,而且其密度较大,循环供油量更多,燃烧不完全现象更严重。

图8为不同油样ESC和ETC试验CO最终排放结果。由图可见:直接液化油样和间接液化油样相比,ESC和ETC试验CO排放分别增大为原来的1.3倍和3.7倍,油样中直接液化煤制柴油的比例增大导致ETC试验CO排放增大的趋势更明显。

2.2.4 CO2排放

本试验4种油样的THC排放都基本为零,故不再进行对比分析,但温室气体CO2的排放随油样的改变存在明显的规律。图9为ESC试验各工况CO2排放情况,图10为ESC和ETC试验CO2最终排放结果。由图可见:ESC试验同一工况下,随着油样中直接液化煤制柴油比例的提高,CO2排放呈现增大趋势,ESC和ETC试验结果也呈现相同规律。直接液化煤制柴油相比于间接液化煤制柴油,ESC和ETC试验CO2排放增幅分别为4.3%和5.1%,这主要是由于直接液化煤制柴油碳质量分数较大所致。此外,直接液化煤制柴油密度较大,在发动机不作任何调整时,全负荷点循环体积供油量一定,循环供油质量更大,燃烧生成CO2会更多。

3 结论

(1) 随着油样中直接液化煤制柴油比例的提高,发动机动力性有所提高,经济性逐渐恶化。直接液化油样相比于间接液化油样,各试验转速下,全负荷功率平均增幅为2.7%,燃油消耗率平均增幅为5.8%。

(2) 随着油样中直接液化煤制柴油比例的提高,NOx排放略有增大,同种油样下ESC试验结果普遍高于ETC试验;PM排放基本呈线性增大的趋势,增幅较大;CO排放明显增大,直接液化油样相比于间接液化油样,ESC和ETC试验CO排放分别增大1.3倍和3.7倍;4种油样THC排放都基本为零,但温室气体CO2排放呈现增大的趋势,直接液化油样相比于间接液化油样,ESC和ETC试验CO2排放增幅分别为4.3%和5.1%。

[1] 李博,楼狄明,等.发动机燃用生物柴油的常规和非常规排放特性[J].内燃机工程,2009(5):22-26.

[2] 吴春来.煤炭液化在中国的发展前景[J].地学前缘,2005(3):309-313.

[3] 叶青.神华集团煤直接液化示范工程[J].煤炭科学技术,2003,31(4).

[4] Paul Norton, Keith Vertin. Emissions from Buses with DDC 6V92 Engines Using Synthetic Diesel Fuel[C]. SAE Paper 1999-01-1512.

[5] Mike P May, Keith Vertin. Development of Truck Engine Technologies for Use with Fischer-Tropsch Fuels[C]. SAE Paper 2001-01-3520.

[6] Teresa L Alleman, Robert L McCormick. Fischer-Tropsch Diesel Fuels-Properties and Exhaust Emissions: A Literature Review[C]. SAE Paper 2003-01-0763.

[7] 吴春来.煤炭间接液化技术及其在中国的产业化前景[J].煤炭转化,2003,26(2).

[8] GB 17691—2005车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排放污染物限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段)[S].北京:中国标准出版社,2005.