浅谈媒介在邻避心理转化为邻避行动中的作用机制

2014-02-23张弘莉

□ 张弘莉

一、基本概念

1980年,英国记者Emilie Travel Livezey在《基督教科学箴言报》发表的一篇文章,首次提出Not in My Back Yard,直译为“别在我家后院”,简称“NIMBY”,描述了当时美国人对于居住地区堆积的化工垃圾的反感和抵触,此后,“邻避”一词被媒体和学术界广泛使用。

二、人媒介在邻避心理的生成机制中的作用

(一)人媒介

人在传播中的主体地位是一个再强调也不过分的问题,所有的传播都因人而起、随人而终。在邻避设施兴建当地,随着邻避设施即将建设的信息产生伊始,以人为媒介的非可控性传播要素起主导作用的传播系统就悄然生成。

(二)人媒介传播机制

邻避设施使得居民跨越了大众媒介图景,直面鲜活的信息本体。与同地区居民的密切接触以及和其他“熟人社区”人民的交往,人媒介成为居民认识邻避设施的手段和渠道。这种 “撞击”形成邻避心理。居民作为人媒介的影响力恰恰正是由于他们见证真实(至少是他们眼中的真实) 后的信度。这种传播方式带来的“自我认知(邻避设施具有污染和有害性)得到验证”的机会,人媒介为核心的邻避传播就可能对其他传播方式的传播效果进行印证、修正或推翻。人媒介对大众媒介传播效果的消解,由此可见一斑。

三、群体传播与邻避行动

邻避设施研究专家Morell 和Magorian的研究表明:仅有邻避设施对当地居民的副作用的存在,是不能导致邻避冲突的 。

邻避行动是个体行为的集合,即群体行为。日本社会学家岩原勉认为群体的特征包括:(1)目标取向具有共同性。虽然隐形的个体心理特征有不同,但是显性的目标取向具有共同性,就是居民对于邻避设施的邻避心理。邻避心理驱使着他们生成共同目标的群体。(2)具有“我们”意识为代表的主体共同性。居民个体在面对设施的外部压力和类似于地方政府这样的组织时,势必会更多地表现为弱势,邻避心理产生后,剔除了居民由个体存在升华为群体存在的单独恐惧心理,形成群体意识。由个体集合而成的群体意识加固了居民的邻避心理。

群体活跃分子与意见领袖。邻避设施兴建当地居民中的群体活跃分子,在感知环境变化、施加行动后,为了让群体的其他成员感受到风险存在,会努力为群体成员提供信息,同时对他人施加影响,这些担负着中介或过滤的作用的活跃分子将关于邻避设施的负面性信息扩散给群体,随着邻避行动的扩大,逐渐成为邻避行动中的意见领袖。

四、大众传播与邻避类群体性事件

(一)大众媒介的作用阶段

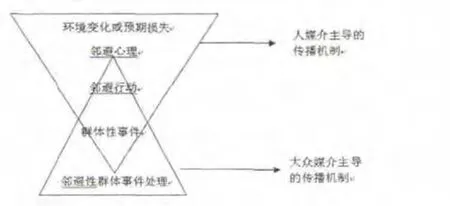

邻避心理发展到邻避事件过程中,人媒介主导的非主流传播形式和大众媒介主导的主流传播形式在运动发生的不同阶段发挥作用。

人媒介主导的传播形式贯穿于整个邻避事件的产生和发展,直到事件结束和终止,在邻避事件发展的初级阶段起到主导作用。以传统媒体和新媒体组成的大众媒介只有在邻避心理产生之后,才开始小范围的“发声”,随着事态的不断升级,被外力控制着的传统媒体发挥专业的优势,对邻避事件的传播和控制施加影响。在邻避事件的处理和解决期,随着事件的衍生,大众媒介效用达到极大。

(二)新媒体的围观和异地监督

围观就是力量。随着互联网、手机、微博等新媒体的普及,邻避事件的产生和发展都伴随着新媒体的参与,公众在面临主流信息传播系统(传统媒体被制约)失声状况下,社区论坛和微博成为公众自媒体的主要阵地,通过照片、视频等向区域外的公众传递讯息,以博得声援和围观。异地监督,就像李普曼的那句名言:“它(媒介)就像探照灯的光束一样,不停地照来照去,把一件又一件事从黑暗处带到人们的视域内。”自媒体时代,邻避运动的居民运用微博等交互信息渠道,通过实时的信息传播互动向地区外的媒介提供信息源。

综上所述,本文梳理了人媒介和大众媒介在邻避心理发展为邻避行动,最后扩张为邻避性群体运动的信息传播机制。

[1]何艳玲.“中国式”临避冲突——基于事件的分析[J].法学与政治,2009(12).

[2]MORELL D,MAGORIAN C. Siting Hazardous Waste Facilities: Local Opposition and the Myth.

[3]沃尔特·李普曼.舆论学[M].华夏出版社,1989.