新闻微变革:浅议微博给中国网络新闻带来的积极变化

2014-02-23杜诗卿主爱华

□ 杜诗卿 主爱华

一、新闻走进微博时代:微博新闻及其特点

微博开启了一种可以称作“微新闻”的开放式新闻理念与传播模式。微新闻,指的是以微博为工具和平台,从组织、生产再到发布、扩散微博用户皆可参与的新闻活动。其优势特征主要体现在传播主体的多元化、新闻信息的精简化、传播渠道的即时性、传播的互动效果增强。微博新闻信源广泛,所有的微博用户都是消息源。它时效性强,所有的用户都可能成为第一或者前端的信源,全天候随时随地同步直播新闻。另外,它扩散快且广,“粉丝”机制下通过用户转发可以形成病毒式的高速传播。个性化、互动性强的优势也是不言而喻的。

如今,微博几乎成为新闻传播在民间的最佳工具,走在传统媒体之前。各类突发事件、新闻资讯、社会公共议题成为微博用户广泛传播的内容。比如“两会”、“犀利哥”、“菲律宾劫持人质”、“我爸是李刚”、“温州动车事故”、“唐骏造假”等一系列事件,电影《失恋三十三天》、《北京遇上西雅图》、《小时代》的相关新闻与影评都在微博上广泛传播。微博日益壮大的社会影响力和其中国化的变化发展表明,它不仅具有媒体属性,而且其新闻媒体的属性越发放大了。

当微博可以报道新闻,这些微博新闻表现出一些特有的文体特征。

1.结构碎片化。碎片化,是指完整的内容被分割成零碎的部分。微博新闻的碎片化传播有两种内涵:首先,传播时间碎片化,即用户可利用零碎时间完成信息的传播,微博移动传播媒介的特性决定了它可成为随时随地发布信息的工具。其次,信息文本碎片化,即微博新闻的长度通常比一条新闻消息更短,只有140字容量,因而它传递的信息也是零碎化的。

2.叙事导语化。微博新闻因为字数的限制,报道的内容要做到内容突出、核心明确,让受众短时间就能明白发生了什么。这类似于传统新闻报道中消息的导语,要做到使读者对核心要素一目了然,在写作上发挥的空间相对而言较小,对信息含量和语言的艺术性有较高的要求。同时,网友浏览式、扫描式的新闻阅读方式要求微博新闻的写作突出关键词语,把最重要的新闻要素凸显出来。

3.表达口语化。网络的特殊性,使传统新闻文体的表达无法满足微博用户的需要,这使得微博新闻与传统新闻在文体上有着明显差异性。微博官方对用户在使用资格、发布状态上都实现了“零门槛”、“无要求”,使得微博新闻的表达形式更加随意、自由、口语化。微博新闻在书写过程中使用中文、英文,甚至是符号的现象很常见,语言整体呈现口语化特征。

4.叙述方式多元化。微博新闻的文体不再单纯以叙述为主,而是增添了图像、视频、音频等作为表现形式的补充,如此更容易吸引微博用户的注意,也更容易被转发、评论。这不仅丰富了微博的信息量,还形成一种立体、三维的表达。打开新浪微博的界面,除了能发布表情、图片外,还可以直接输入音乐或视频的URL地址插入音频、视频。同时,它还能插入超链接,发起投票、话题,充分延伸了微博新闻的信息内容。

二、微博对中国网络新闻的积极影响

伴随着新媒体的高速发展和普及,新闻的生产与运作方式正发生着翻天覆地的改变。微博出现之后,更让过去的新闻制作和发布模式受到强力冲击。

(一)简单明了、便捷迅速的实时新闻传递

推特倡导的模式是“分享、发现世界每个角落此时发生的事情”,新浪将“随时随地分享身边事”作为平台理念。可见,微博旨在把用户带向一个更为动态即时、开放自由的新天地。微博让用户自己做主的信息发布第一次实现,它就是一个全天候“直播”这个世界的平台。

基于此论文中提出了一种磁敏感的低频、高灵敏加速度传感装置,应用永磁体作为加速度传感装置的质量块,以提供稳定的梯度磁场。固定位置的磁传感器用于检测距永磁体一定远处的磁场强度。采用PDMS柔性材料制备成薄膜对质量块起到支撑的作用。PDMS薄膜柔韧性强、易于制备,且可以根据传感装置的需要,制备出对应参数的薄膜。论文提出的传感装置结构简单,不需要复杂的加工工艺。其固有频率为10 Hz,可以实现对低频振动信号的检测,灵敏度达到4.68 Gauss/gn,且可实现8.57 μgn的检测分辨。

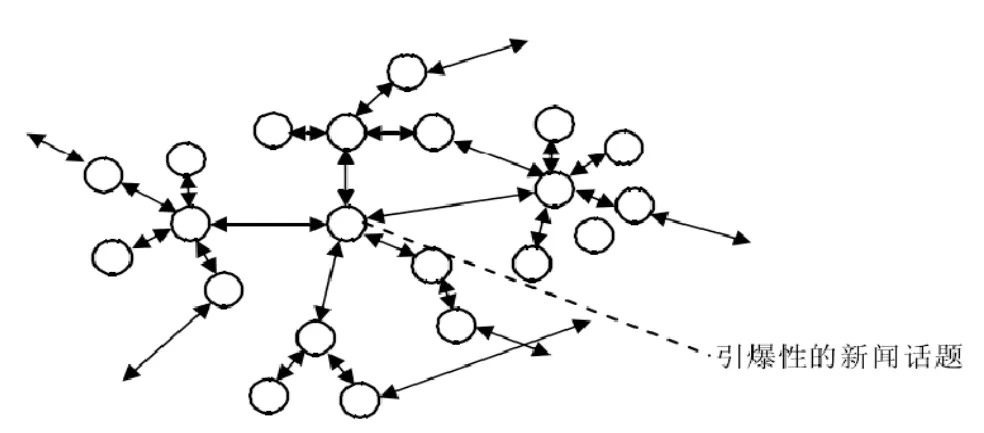

由死变活,由碎片变完整,微博把时间变得有效,从而很好地提高了时间的价值。(见图1)

图1:微博中新闻话题的裂变传播模式图

微博信息更新快,更新速度让传统媒体望尘莫及,可达每秒10条以上,手机客户端和桌面客户端,都加速了信息的传播。在一些突发性事件还有公共事件中,微博不仅为公共舆论呐喊发声,更成为整个新闻事件的目击场所。微博中新闻话题的传播模式类似核裂变效应,让信息高速且最大范围传播,每个传播者都发挥了一个媒体人的作用。

(二)消息来源多元,催生网络公民新闻潮流

国民的话语生成机制中,微博作为一个公共平台,如今充当着重要的角色。借助微博这一渠道,公民可以较为自由地参与到公共事件的过程中,在某种程度上代表了国民自身话语权的觉醒。“草根”的声音引起了公众的注意,甚至掀起舆论,让普通人也有了社会价值。过去的十多年,在互联网、手机等技术的发展助推下,“全民记者”从方兴未艾到蔚然成风,背后就是公民的社会参与意识在不断提升。

在微博上,每个人都是一个自媒体,都是信息的生产者、消费者,这标志着个人互联网时代的初步形成。当越来越多的人在微博上发表自己的见闻时,微博发布者的身份就转变成为公民记者,微博也就发展为新闻发布的新平台。

新闻当事人贡献出鲜活的细节描述,借助微博,让传统意义上的“受众”成了传播源,这个传播源的中心就是用户的内容。但是,另一方面我们也要看到,由于信息来源变得更为丰富和虚拟,单个传播者往往同时扮演多个不同的角色,这就造成了新闻信息流动的多向和不确定。如微博新闻的写作水平差异明显,写作质量无法保证;新闻把关机制的缺失造成的失真新闻频出;除了真伪无法验证,怀有目的的谣言扩散也确实存在。尽管面临着种种质疑和非议,微博对社会文化的革命性意义仍然是毋庸置疑的。

(三)信息传播格局和模式的变革

“全民记者”对传统媒体带来的冲击,势必会颠覆信息的传播模式。传统模式里,信息发布的中心是权威,是媒体,是新闻机构;而如今,新闻发布的中心逐渐转移到个人,以至于很多传统媒体都在新平台上开通了新闻爆料渠道,当然这里面涵盖微博、微信等。这一改变,不仅让微博成为传统媒体收集新闻线索的渠道之一,还促进了新闻的后续讨论、假新闻的揭发、公众信息公开等。所以有人说,微博的传播模式的开启意味着单一的传统传播模式已被颠覆。

微博对网络新闻传播模式的影响主要表现在以下几个方面:

2.更多的新闻传播方法。过去通常网络新闻的创造者同时也是传播新闻的主体,而微博突破创作者即传播者的定式,而是直接以传播作为交流的方式。渐渐地,人们已经习惯了想了解最近发生什么事就看看微博,因为微博上的消息一定是最多、最快、最新鲜、最真实的。

3.更多的新闻事件关注。微博具备能马上将一个事件变成焦点的条件。人们一旦关注一则消息,在阅读完后还能顺手转发出去,它像滚雪球一样,让更多的人知晓新闻;同时人们在转发时,顺带还会写些看法和评论,这对原有的新闻事件有聚焦作用。这种对新闻事件的关注是一种独特的聚焦模式。

(四)具有更强的网络舆论引导能力

虽然微博信息大多为零碎的信息,但是它传播快,而且可以大范围传播,短时间内的大面积信息集散是形成舆论风暴的有利先决条件。因此,微博的舆论引导能力更加强大。

经过网络媒体多年的发展和进步,微博在舆论中扮演的角色愈发成熟,这是舆论发展到新媒体阶段的必然结果。从曾经的偏激刻薄与主观片面到如今对公众事件的集体思考,微博舆论向理智、稳健、成熟的方向发展。

微博用户的议程设置有它自己的特点。微博用户得到信息源,然后从中选取自己感兴趣的话题,把自己对它的看法发表在微博上,社交群内其他用户看到之后,回复自己对此的看法并加以转发,百家争鸣,百花齐放,让话题发酵。这两年,微博上激烈的辩论屡见不鲜,经常发酵成为社会话题。在这个情形下,微博的互动性表现得非常突出,持不同意见的网民们会各抒己见,并论证自己的观点,感受到共鸣的人将此议题的讨论转播给更多的人,使越来越多的人参与其中。现如今,传统媒体也经常介入微博话题的讨论,让舆论风暴更加有看点。

(五)助力公共事业,展现社会正能量

微博在公益募捐、社会救助、打拐寻人等自发行动中展现了强大的民间力量。“随手拍照解救乞讨儿童”事件让我们看到,许多正能量的公民代表运用合法手段,借助微博平台,积极维护社会的公平正义。雅安地震、北京暴雨等突发事件中,微博上的求助信息转发成风,在第一时间让相关部门了解到现场的情况,采取应急措施。就连前一段时间,笼罩中国大部分地区的雾霾灾害,微博新闻在报道灾害的同时,也指导大家应对雾霾天气的科学举措,同时鼓励人们积极反思,重视环境保护。

人间大爱是微博上的一股暖流,很多重病中的患者、低保家庭、贫困山区儿童等等都受到了关注。包括明星账号在内的大V转发,明显强化了社会公益的效果和影响。不仅弱势群体借此得到一定帮助,慈善公益也蔚然成风,传递了社会正能量。

(六)强化新闻的社会监督作用

2011年,“郭美美事件”曝光,红十字会的款项问题受到调查,无数微博网友关注相关消息报道,跟踪调查结果。即使到了2013年,这件事情的后续影响还没有结束,红十字会遭受到的信任危机是微博上发酵时间最久的事件之一。截至2014年1月1日,相关微博有1334万余条,每一条微博都不仅有新闻价值,还产生了监督事件进程的催化剂作用,彰显了微博监督的效力。

人们对权位和财富的渴望没有终点,急功近利、浮夸躁动滋生了社会上的各种虚假现象。所以方舟子在微博上火了这么多年,每一次打假都旨在促成事情真相公之于众。2013年,在新的领导班子的提倡下,神州大地吹遍廉俭之风,一批高官纷纷落马,在微博上官场的腐败和奢侈现象也成为揭露的焦点。新媒体时代的到来让这些藏在不见光处的东西公开透明了,这也是微博监督的见证。

《人民日报》作为官方喉舌,提出政府部门应“把微博的互动管道制度化”,让它“成为政治沟通的必要制度安排”。现今官员应该调整心态语态,适应网络时代的话语方式,更新社会治理手段。李开复说“微博至少会加速政府首脑对人民散播的消息及呼声的思考。”

总的来看,新闻步入微博时代,对中国网络新闻产生了变革性的积极影响,它的前途也不可估量。最值得思考的人,其实是我们自己。

[1]王媛.微博新闻的现状与发展趋势分析[D].西北师范大学,2012.

[2]应吉庆.微博客:发现新闻与发布新闻的新途径[J].新闻实践,2010(4).

[3]齐强.微博客对网络新闻传播格局与模式的影响[J].科技传播,2013(18).

[4]汤博为.微博新媒体时代的公共利益与公民权利[J].四川理工学院学报(社会科学版),2012(27).

[5]白晓晴.微博应用于新闻传播的优势与意义分析[J].现代商贸工业,2010(22).