民众与职业的对抗:当前日本新闻观念的二元表现

2014-02-12■秦汉

■ 秦 汉

民众与职业的对抗:当前日本新闻观念的二元表现

■ 秦 汉

当人类进入新的全球化阶段、新的传播时代后,它就自然需要和呼唤新的全球性的相对统一的新闻传播观念,而协商、交流、对话是形成全球新闻观念的总的可实行、可操作的机制,也是形成全球共同新闻观念的精神原则。①然而,协商、交流、对话的实践是要建立在对双方、乃至各方的充分认知与理解的基础上的。认知与理解不仅是实现全球新闻观念这一目标,也是实现人类社会一般意义上的各目标的前提。

日本,同我国地缘接近、文化相似、传媒业十分发达。但目前的中日关系还较为紧张,日本媒体亚洲事实的报道也屡遭包括中国在内的亚洲国家的诟病。作为一个与我国有非常紧密历史渊源的国家,其新闻职业工作者所秉持的新闻观念值得探究。此外,在人人拥有麦克风的时代,新闻教育的通识化、媒介素养的普及化已是势在必行。那么日本普通民众在高等新闻教育大众化的过程中所建构的新闻观念是什么?他们与职业新闻工作者的新闻观念是否存在一致性?一致性程度如何?这同样是本文所要论述的重点。

一、研究方法

笔者通过对日本高等新闻教育以及日本新闻职业培训两个方面进行梳理,可以看出,在新闻观念的建构模式上,新闻职业工作者与普通民众存在差异。新闻职业工作者的新闻观念主要是通过新闻机构的培训建构的,也有少部分是由高校新闻教育与新闻机构培训共同建构的,而普通民众的新闻观念的建立主要是通过高校通识性媒介素养教育。

但是,判定个体的新闻观念是什么不是依据观念建构的途径,也不是依据什么内容来建构,而是要看个体在实践中真正按什么样的新闻观念来从事新闻活动。换句话说,也就是内化为个体思想的一部分的才是真正意义上的新闻观念。

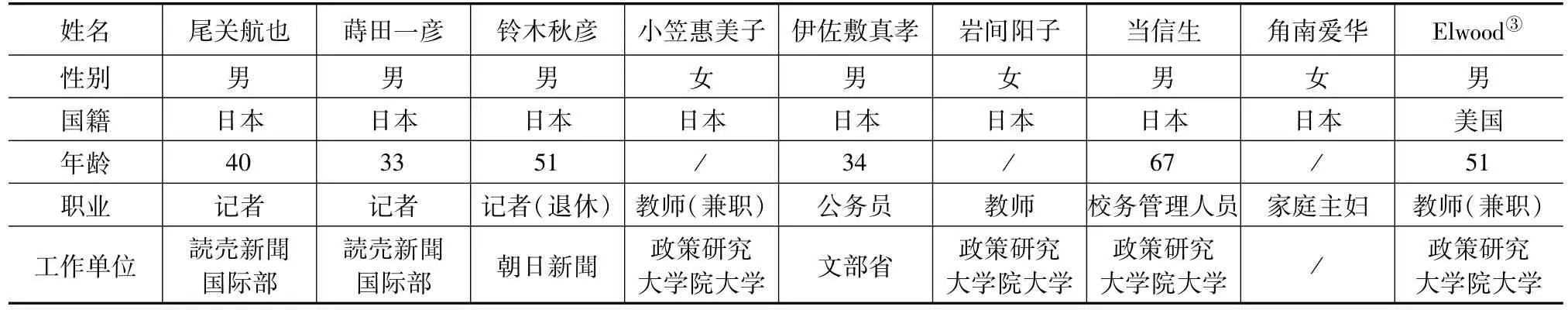

为深入探究上述问题,笔者在2012年10月至2013年1月赴日本政策研究大学院大学(National Graduate Institute For Policy Studies)访学期间,采用深度访谈法就这一话题开展研究。由于访学时限、语言等因素的限制,最终本研究确定了九名受访者。这九位受访者年龄跨度较大,职业背景迥异,差异性十分明显。详细资料参见下表②:

受访者个人资料

二、研究发现

1.应然层面的新闻观念④

新闻职业工作者:关于新闻是什么,三位记者对传统经院式的定义给予了认同,认为新闻是及时的、重要的、显著的、有趣的、真实的、有影响力的且能够被人们分析的信息,突出了新闻价值。对于新闻应该是什么,三位记者主要从新闻对民众产生的影响的角度进行解读,认为记者要报道那些对人们的生活造成很大影响的事情,如果没有对这些事进行报道,那对记者来说就是失败。可以看出,受访日本新闻职业工作者的应然层面的新闻观念是与新闻专业主义大体一致的,追求新闻价值,摒弃意识形态与商业主义的侵蚀,注重新闻对人的影响、指导与服务,这与日本在战后受西方影响,“脱亚论”盛行是密切相关的。

普通民众:受访的日本普通民众对于新闻是什么的观点可分为两类。第一类观点类似于新闻职业工作者,认为新闻是真实的、快速的、最新的,含有冲突点的,是正确的无偏颇的信息。第二类是以受众为出发点,将新闻定义为人们想知道的事实;新闻是每天生活中所发生的事情并且这些事情需要对公民的发展起到一些作用。与新闻职业工作者相比,受访的日本普通民众就新闻应该是什么的解读更为丰富,总结起来有以下六个方面:第一,及时性、真实性、平衡性的再强调;第二,指导人们行为,提升生活品质;第三,要有助于人们了解社会与世界;第四,提振国民士气的手段;第五,对自由与民主的追逐;第六,新闻要葆有诚实严肃的风格,以彰显出新闻的公信力。因此,日本普通民众的应然层面的新闻观念既包含对新闻专业主义的认同,又充满了浓厚的人文精神的新闻观,即“受众为本”。

在应然层面的新闻观念这一维度,日本新闻职业工作者与普通民众之间呈现出和缓对抗的形态。之所以是和缓对抗,就在于两个群体对于新闻专业主义均表示认可,只是普通民众建构了更为宏大的人文精神的新闻观,双方并不是完全的对立。而呈现这一形态的直接原因在于主体间属性的差异,根本原因在于主体间性的差异。新闻职业工作者并没有以主体间性来看待人文精神新闻观,因为他们无法摆脱新闻商品属性这一规律对他们的限制。必图报偿,也就决定了他们将普通民众视为客体,新闻专业主义才是唯一的主体。反观普通民众,人文精神新闻观与专业主义是主体间性的关系,二者互为主体,人文精神新闻观指导新闻专业主义的实践,而新闻专业主义实践的落脚点则是人文精神新闻观。当然,笔者不是鼓吹要完全以受众需求为导向,这容易造成新闻事业的娱乐化、低俗化。人文精神新闻观本就是以受众需求的合理与理性为前提的。总体上来讲,应然层面的新闻观念应该是新闻专业主义新闻观与人文精神新闻观的主体性融合。

2.实然层面的新闻观念

新闻职业工作者:三位记者认为当前日本新闻职业工作者群体整体上很好地执行了应然层面的新闻观念,并以各自日常工作中的一些成功案例作为佐证。可以说,日本新闻职业工作者实然层面的新闻观念基本上与应然层面的新闻观念是一一对应的。究其原因,根本上是由于竞争性原则。想要胜利的信条融入到了每一位记者的心中,保持竞争性已经成为日本新闻职业工作者的本能。他们会自觉把挖掘独特新闻,追求新闻价值置于突出位置,以更好吸引受众。他们会把每一次成功引以为傲。当然,一个失误,哪怕是很小的失误也会让他们在很多年后依然深深自责。

普通民众:新闻职业工作者的崇高目标是服务民众、服务社会,因此,新闻职业工作者的实然层面的新闻观念不能仅仅由他们自身来界定,还需要普通民众对其进行评判。只有形成“共识”的观念才是有意义的观念。通过访谈,普通民众对新闻职业工作者实然层面的新闻观念进行了强烈地批判。具体表现为:勇气的丧失;自身理念偏颇与狭隘,误导民众生活与思想;刻意强调人权至上,导致社会公共利益受损以及负面情绪占主流。而针对新闻职业工作者的行为表现,普通民众也提出了他们认为目前应该秉承的实然层面的新闻观念,即要做到得失心的消解与回归新闻本质。

通过梳理,日本新闻职业工作者与普通民众之间在实然层面的新闻观念这一维度上呈现出全方位的、针锋相对的对抗形态。对抗产生的直接原因是商业主义思想的影响。新闻媒介、媒介产品的商品属性是本质属性。为了求生存,媒体、记者强调竞争,意图在竞争中谋发展是自然的,何况日本的新媒体发展迅速,传统媒体面临着生存危机的严峻挑战,会更加突出竞争的重要性。但是,竞争过度容易导致新闻职业工作者从业心态失衡,容易将新闻媒介、媒介产品当作赚钱工具和盈利手段。经济利益确实是重要的——但如果仅仅根据利益来行事,这将摧毁新闻从业者的精神,这种精神的力量比利益的驱动力更大。⑤对抗产生的根本原因是西方自由民主主义思想与日本传统文化的不调和。日本,是地理意义上的亚洲国家,政治体制上的西方国家。二战后,日本推行自由民主博爱的理念,公开接受公众的监督与批评,赋予公众更多权利。但日本也是一个有着深厚文化传统的国度,人们最为熟知的就是大和民族的武士道精神。日本的文化传统刻画了日本人天生对竞争的眷恋,对胜利渴望的民族性格,培养了日本人忠诚的态度和敢为忠诚奉献牺牲的勇气。卓南生先生就曾遭遇在东京拜师的文化冲击,他写道,要从与战前的“亚洲”及“战争”关系颇深的日本新闻学者口中获得相关的信息,是不可能的。⑥这种情况反映出日本人对于历史的不敢正视,也表明他们内心永远有一股不愿服输的劲头。自由民主与忠诚不二的碰撞,折射出现在的日本还是处在民主主义过程与高度的技术文明的结合之中,民主主义仍然是不彻底的。⑦它反映出日本文化的断裂,呈现出“局内人”与“局外人”的困境。

三、结语

就访谈的情况而言,日本新闻职业工作者秉持的新闻观念是应然层面的新闻专业主义与实然层面的商业竞争主义的结合,是日本传统文化影响下的产物。而日本普通民众所认为的新闻观念是新闻专业主义新闻观与人文精神新闻观的主体性融合,是对日本新闻职业工作者日常新闻活动反思评判的结果。整体上,这两类主体的新闻观念存在明显的差异,呈现出对抗的形态。

基辛格博士在他的著作《论中国》中写道,“理想和意志能克服一切苦难”。⑧这是对观念的高度评价,也是对观念作用的有力诠释。事实上,人类行为的最终解放依靠的是人类自身的解放。只有人们内心充满了敬畏,对社会共识达成认同,形成观念自觉,才能如基辛格所说,克服一切苦难,真正成为合乎理性的社会人,而不是表里不一的“面具人”。新闻职业工作者亦如是。

注释:

① 杨保军:《全球性新闻观念形成的可能、实质与机制》,《中国地质大学学报(社会科学版)》,2012年第4期。

② 出于礼貌,三位女性的年龄笔者并未询问。从面相上推测,小笠惠美子的年龄应介于35-40岁之间,岩间陽子与角南爱华的年龄应介于40-50岁之间。

③ Elwood教授出生于美国蒙大拿州,现任筑波大学教授,日本政策研究大学院大学兼职教授。由于其在日本定居达21年之久,精通日语,对日本新闻业也比较了解,且对笔者的研究话题十分感兴趣,故笔者对其进行了访谈。

④ 杨保军教授指出,新闻观念主要是“新闻是什么”和“新闻应该是什么”的观念。详见杨保军:《“新闻观念”论纲》,《国际新闻界》,2011年第3期。

⑤ [美]迈克尔·舒德森:《新闻社会学》,徐桂权译,华夏出版社2010年版,第147页。

⑥ 卓南生:《日本的亚洲报道与亚洲外交》,世界知识出版社2008年版,第7页(自序)。

⑦ 叶渭渠:《当代日本文化和社会意识浅议》,《日本学刊》,2009年第3期。

⑧ [美]亨利·基辛格:《论中国》,胡利平、林华、杨韵琴、朱敬文译,中信出版社2012年版,第207页。

(作者系中国人民大学新闻学院博士研究生)

【责任编辑:刘 俊】