中国调查记者行动实践的社会学分析*

——一种媒介场域的视角

2014-02-12曾丽红

■曾丽红

中国调查记者行动实践的社会学分析*

——一种媒介场域的视角

■曾丽红

随着媒体改革的不断深入,当下中国的新闻场域呈现出多元复杂的格局。曾被学者誉为最具职业精神和专业理想的“行动者”——调查记者置身于这种动态结构中,其行动实践出现了各种或明或暗、或进或退、或左或右的变化,这些变化也在重新定义着调查记者职业化和专业化的边界。如何解读这些变化及变化背后的逻辑,布迪厄的场域理论给我们提供了一种新的参考视角。

调查记者;行动者;惯习;场域;资本

自上世纪90年代调查性报道在中国兴盛以来,调查记者已然成为当代记者职业的标杆,他们是“中国社会转型的守望者”(学者展江语)。然而,风雨苍黄,当下这个群体却在走向衰落,曾经的职业理想和专业追求似乎已渐行渐远。一方面新闻官司不断,这个群体正在遭受媒介镜像的污名化危机;另一方面一批批行业精英陆续撤退或逃离,徒留下“理想已死”的悲情感叹和壮怀激烈的落寞背影。①解决阐释这个群体与时代语境迎面相遇的诸多难题?如何剖析中国语境下“行动者”实践的诸多面向?笔者希冀借助于社会学视角,把“行动者”的微观实践“嵌入”到宏观的结构维度中徐徐展开,描绘并呈现出一幅立体生动而又复杂多变的现实图景。这不但有助于我们对调查记者群体有更加客观和祛魅化的把握,也能增进我们对这个群体职业生态和专业现状的深入了解。

本文运用法国社会学家布迪厄的场域理论来进行分析和阐释,在理论思辨、逻辑推演的基础上,结合个人生活史访谈、文本分析等研究方法,力图形成理论阐释和经验实证相互印证、相互补充的格局。本文着力探讨的主要问题有:在当下中国语境中(1)调查记者的“话语惯习”是如何生成的?(2)调查记者置身于何种结构配置下的场域?分别采取了哪些应对方式?(3)调查记者携带哪些资本入场?驱动“行动者”角色实践的深层逻辑是什么?本文中的“行动者”指调查记者,行动实践在本研究中被化约成三个面向:话语实践、生产实践和角色实践,这三个面向是笔者观察的落点和分析的起点。

一、建构场域理论的三个核心概念:惯习、场域、资本

布迪厄以惯习、场域、资本等概念建构了一个完整的场域理论。他认为,“从分析角度来看,一个场域可以被定义为在各种位置之间存在的客观关系的一个网络,或一个构型。”②而“惯习是各种既持久存在而又可变更的性情倾向的一套系统,它通过将过去的各种经验结合在一起的方式,每时每刻都作为各种知觉、评判和行动的母体发挥其作用。”③场域中的行动者(agency)拥有特定的资本:经济资本可以直接转换成货币或产权形式;文化资本实际上是一种信息资本,制度化的文化资本表现为对某些制度的认可或规定;社会资本是指某个个人或群体凭借一个制度化的相互交往的彼此熟识的关系网而积累起来的资源总和;象征资本往往被合法地认可成一种“信誉”,是一种暗含了神圣化能力的符号资本;不同资本之间可以相互转化。上世纪九十年代,布迪厄在场域理论基础上继而发展了一种以“媒介场域”概念为中心的研究范式。这种范式聚焦于中观的场域层面,为微观的行动研究和宏观的结构研究搭建了一条合作的桥梁,能够生发并延展出我们对个体实践的新理解和新视角。布迪厄认为,“完整的实践模式把行为理论化为惯习、资本以及场域之间关系的结果”:即[(惯习)(资本)]+场域=[实践]④。循此理论脉络,笔者试围绕惯习、场域、资本这三个核心概念,运用媒介场域的关系视角对当下调查记者的行动实践进行社会学分析。

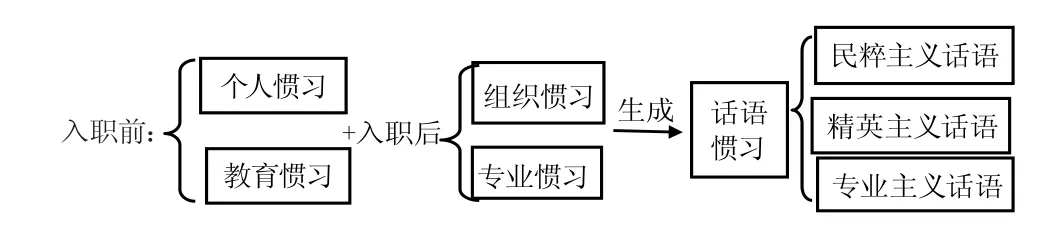

二、“惯习”生成:“行动者”话语实践的内在基模

布迪厄认为,惯习是深刻存在于“行动者”性情倾向系统中的一种技艺存在的生成性能力。它既是“行动者”用来指导实践的标准维度,也是“行动者”进行创造和发展策略的行为方法,“惯习”的生成是“行动者”既有社会化经验的投射和自反。在现实中有四种因素型塑了调查记者“话语惯习”的内在基模,它们相互渗透、彼此交织而存在,共同制约和影响着当下调查记者的职业化和专业化进程。

1.个人惯习:成长经历和社会背景

据笔者的调查,中国的调查记者有一个特点:多数出生于偏远的农村或城镇贫困家庭,他们对于乡土中国和底层生活有过苦难的经历,当初入行的理想也许就是为了获得一个为弱势群体代言的机会。在笔者开展的生活史访谈中,《南方周末》记者小范如是说:“我做调查记者的具体原因,是因为大学时候在一个助学社团,圣兵爱心社,每年暑假都会下乡走访支教,看到了很多社会底层的事,一开始有触动,后来慢慢思考为什么,再后来,尝试去做尘肺病调研、富士康调研,逐渐就对这个职业有兴趣了。”⑤而另一位风格特异的调查记者是如此解释他的入行经历的:“走过来,一路坎坷。不是我选择了这个职业,而是职业选择了我。我的经历很曲折,读高中时家里太穷了,于是辍学到南方打工,什么苦什么累的活都干过,可以说处于社会的最底层。进入这个行业之后发现,可以跟社会地位比自己高的人对话了,不再被人看不起了。记者的职业让我脱离了一种自卑和蒙昧状态,有了一个明确的价值诉求。”⑥于是,草根背景出身的调查记者一般更倾向于底层叙事、以民为粹,这一点又与上世纪八十年代以来媒体改革语境下新闻从业者的人民代言人角色等中国特色新闻事业的话语体系不谋而合。故此,民粹主义作为一股潜在话语来源在新闻改革实践中存留下来,并成为后改革语境下“行动者”进一步观察国家/社会二元关系的一个重要落点。

2.教育惯习:“文人论政”和“知识分子”传统

据《中国调查记者行业生态报告》显示,调查记者主修专业是新闻传播类(14%)和语言文学类(27%),说明他们在入职前接受过人文学科的教育和熏陶。中国的新闻事业绵延至今,其源头流淌着悠久的“文人论政”历史传统。这种传统强调报人的启蒙思想和监督功能,它对调查记者的“话语惯习”生成影响深远。据笔者的观察和了解,早在专业学习或实习阶段,不少记者均会自觉以邵飘萍、邹韬奋等倡导型名记者的新闻实践为参照,对自身进行职业激励和鞭策。此外,自近现代以降,中国的人文教育理念十分重视知识分子的精英传统,强调其批判思维和价值理性。如萨义德所言,“真正的的知识分子在受到形而上的热情以及正义、真理的超然无私的原则感召时,叱责腐败、保卫弱者、反抗不完美的或压迫的权威,这才是他们的本色。”⑦这两种传统浸润下的教育惯习构成当今调查记者精英主义话语的主要来源。改革进程中的新闻事业,部分地继承了精英启蒙传统。此外,伴随着全球化和信息化所带来的现代化转型,“全球监督”已成为宏大历史语境。至此,精英主义的启蒙和监督话语与新世纪的改革愿景和时代洪流在某种程度上达到了契合。结合文本我们可以发现,对弱势群体的扶助和关怀,对民主正义的追求和向往,千百年来中国报人的精英意识和家国情怀长绵不衰:“给弱者以关怀,让无力者有力,让悲观者前行,我们为扶助而欢欣;阳光越来越亮,阴影越来越少,社会越来越透明,制度越来越民主,如果我们也推动了进步,我们为推动而欢欣。”(《南方周末》第874期)显然,文本中的“弱者”“无力”“悲观”“扶助”等词汇一再彰显出新闻人强烈的精英情怀和“忧国忧民”的责任意识。

3.组织惯习和专业惯习的交叉影响

入职后,调查记者的话语实践通常受到两套惯习的交叉影响,其一是组织逻辑的惯习。《南方周末》是“组织逻辑”的代表,其一贯秉持的关注社会公正、为弱势群体代言的立场,成为了连接不同时代媒体从业者的精神纽带。一个记者曾经感慨:“《南方周末》是个‘场’,任何进入这个‘场’的人,都会被这个‘场’笼罩、同化……这个‘场’就是职业记者所需要的优良环境……这个‘场’促使他们不断地接近事实本原,这个‘场’迫使他们不断接近记者的职业本真。”⑧其二是专业逻辑的惯习。进入新世纪以来,专业精神和自主意识成为调查新闻人的共同追求。财新传媒是“专业逻辑”的代表。主编胡舒立女士早期接受过西方专业化培训,有着明确的历史使命和社会责任感。由于人事和经济权基本独立,财新在中国最接近于独立媒体的形态,故能自觉秉持“制度化”的专业主义话语模式。有业界人士指出:“胡舒立的财新团队,可能是当下中国在新闻专业主义方面实践最完美的团队。财新团队在恪守新闻伦理、最大程度地接近国际行业规范方面,在目前状况下,都堪称典范。”⑨

以上论述展示了不同个体,不同组织“话语惯习”的生存土壤。事实上,“媒介化的话语是一种传播关系的构造物,和关系缠在一起。没有一个陈述者是自治的和单独的,其陈述行为都与具体的战术、策略条件相关。”⑩由于不同生成因素的杂糅,“惯习”也会在不同情境下发生转换。即便是同一个体在不同语境下,“话语惯习”也会凸显出不同的策略和面向。然总的趋势是,随着外部环境的变化,上世纪末盛行的民粹主义和精英主义色彩在职业新闻人眼中正慢慢褪去,专业主义“话语惯习”逐渐提升。见图1。

图1 中国当下调查记者“惯习”生成示意图

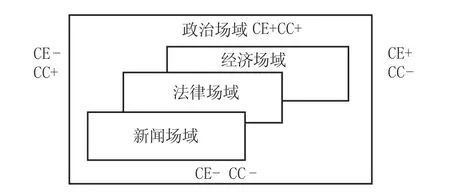

三、“场域”配置:“行动者”生产实践的结构张力

布迪厄认为,“惯习”有助于把场域建构成一个生动活泼、充满意义的世界。然“在每一个具有生产性关系的环节中,都可能隐藏着权力关系。”(11)“中国的新闻场域相当程度上是政治场域的重要组成,其作为意识形态合法化建构的工具,自主性是比较脆弱的。”(12)事实上,中国的调查新闻业自诞生以来一直在矛盾和吊诡中蜿蜒前行。尽管理论上作为高扬新闻专业主义旗帜的“麦田守望者”,但实践中却是作为一种体制内的治理技术而存在的,故无法摆脱威权国家语境下“高度他治”而“低度自治”的历史宿命。一位80后的年轻记者对此深感忧虑:“目前最大的困难:管控。选题无法通过,禁越来越多。”(13)除了饱受政治场域的渗透和敲打之外,新闻场域还始终经受着市场逻辑的考验。“从20世纪80年代以来,中国传播媒介的权力性质正在随着市场经济的发展和社会主义初级阶段的长期性而在不断发生调整和变化,由简单的政治权力走向经济权力和政治权力的重叠。”(14)产业化趋势下,一些媒体编辑部和经营部“防火墙”崩坍,商业资本通过广告等方式操控传媒,已成燎原之势。此外,新闻场域也经受法律场域的侵蚀和规约。一方面,中国的新闻法迟迟未能出台。调查记者因为揭黑报道被迫离职或身限囹圄,媒体却缺乏相应的保护机制。另一方面,在大量的诽谤诉讼案中,法庭实践严苛规范举证责任。“谁报道,谁举证”的原则大大增加了媒体败诉的可能。缺乏法律和制度的刚性保障成为当下局限“行动者”生产实践的又一瓶颈。多重禁锢下,“行动者”生产实践的专业性和自主性均被削弱,这是调查记者撤退或逃离“高风险/低自治”新闻场域的一个结构性诱因。见图2。

图2 中国当下新闻场域的结构定位图

布迪厄认为,“社会行动者是有认知能力的行动者,甚至在他们受制于社会决定机制时,他们也可以通过型塑那些决定他们的社会机制,对这些机制的效力‘尽’自己的一份力。”(15)在布氏看来,社会是一个支配关系被隐蔽起来的分化空间,隐蔽的原因是支配关系被每个个体深层内化。这种隐蔽性在新闻场域内体现为“行动者”往往以合谋的方式,来应对被施加的符号暴力,如“自我审查”。自我审查是“惯习”内化在新闻从业者心智结构中的社会控制,它既是社会控制的实现,同时也意味着社会控制在个体层面的实践策略的再生产。在长期的新闻实践中,从业者形成了对报道风险的判断和预测,对敏感话题进行自我监管或控制,在新闻实践中已形成常态。据《南方都市报》一位编委介绍:“实际上不少新闻材料到编辑手上,已经过滤掉,一层层过滤,大家的自主意识很强。记者如果觉得题材敏感,特别是地产商的新闻,如果发不出来,就不去采访了”。(16)这种消极的自我审查,体现了“行动者”对结构压力的妥协,一定程度上挫伤了新闻生产的自主性。“自我审查”是“行动者”在场域结构配置下的一种惯常应对逻辑,当然在特定情境下,“行动者”也并非完全被结构化的个体,“惯习”也会尽力寻求突破管制的空间,如采取“即兴创作”等“促结构化”的应对方式。布迪厄还认为,“个体要在场域中提升自己的位置仍然需要积极地介入,仍然需要高度的敏感性、创造性、智慧和战略。”(17)由于调查性新闻的生产注重现场突破、强调独立判断,因而更加依赖临场发挥和即兴创作。于是,“新闻工作者不断地测试着媒体组织的行为边界——自主和管控的辩证关系,很明显地成为了媒体生产中的核心问题;而新闻工作者们则以‘即兴创造’的工作方式,来对此做出应对。”(18)具体情境下“行动者”往往会采取一些特殊战术如“边缘突破”“策略突围”等技巧,来实现他们的职业理想。

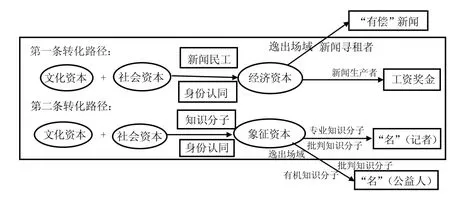

四、“资本”转化:“行动者”角色实践的因果逻辑

布迪厄认为,场域内存在着力量和竞争,而决定竞争的逻辑就是“资本”的逻辑。“行动者”携带资本入场后进行着资本的角逐和转换,能否在场域中占据一个关键位置,取决于他所拥有的资本数量和结构。“几乎所有调查记者都具有大专或大专以上的学历,76%左右的为本科,拥有硕士或博士等研究生学历的有15%左右。”(19)可见,调查记者拥有的文化资本是较丰富的。“调查记者队伍平均从事新闻工作8年,从事调查报道约5年左右。”(20)显然,调查记者拥有的社会资本也是相当充裕的。由于资源效应逻辑的存在,调查记者从事多年报道所带来的丰富人脉和媒介资源,有利于其在场域中占据一个关键位置。

一般说来,调查记者拥有较高的职业追求和较强的专业精神。然而,在经过一定的社会化洗礼之后,这个群体的身份认同很难再如当初那么清楚和纯粹。有学者发现,当下调查记者在新闻实践中存在着两种身份认同:新闻民工和知识分子。(21)其一,随着传媒业不断走向市场化以及媒体内部人事制度的改革,相当一部分记者已经变成体制外的劳动者,他们具有强烈的“底层感”,因而自嘲为“新闻民工”。其二,知识分子一直是中国记者的传统认同。有学者曾经把中国的知识分子分成专业、有机和批判三种类型。(22)对于调查记者而言,批判知识分子的角色定位与他们一贯的角色实践是吻合的;专业知识分子则意味着秉持专业主义态度,强调客观、中立,不受外界干预;有机知识分子则意味着服务或者有机于某一利益团体,并以他们的利益为依归。

“用布迪厄的观点看,媒体及其从业者是社会特定“场域”中“文化资本”的持有者,争取“资本”兑现,实现“资本”增值(包括社会效益的实现),是不同“场域”资本持有者行动的基本动因。”(23)拥有较高文化资本的调查记者一般是“理性经济人”,自利动机驱动下往往会寻求最有利于自身的资本配置和关系架构。据大量经验观察,当调查记者将自我身份认同于“新闻民工”时,他们更倾向于争夺或将自身资本兑换成经济资本,以实现更多的经济利益。在现实中有两种资本转换路径清晰可辨,其一,“行动者”在以绩效工资为主的薪酬考核体系下,通过“挣工分”获得经济收入来支撑自己的劳动再生产,践行着体制内新闻生产者的角色。其二,“行动者”漠视职业伦理底线,公然进行资本寻租,以“有偿”新闻或“有偿”不闻来换取经济利益,践行着体制外新闻寻租者的角色。而当调查记者将自我身份认同于“知识分子”时,他们会更多地承载着新闻理想和社会责任,倾向于争夺或将自身资本转化成象征资本,以实现更多的社会效益。然则据笔者的进一步观察,即使在以“批判知识分子”自诩的群体中,不同资本取向的角色实践还在不断分化,又凸显出专业和有机知识分子两种不同的演变路径。其一,调查记者秉承专业主义话语惯习,践行着专业知识分子的角色,以逻辑和理性的力量给本行业带来荣誉和声望,成为知名记者。如《新世纪》周刊记者宫靖以代表作品《自来水真相》(2012年)获得了“中国对话”“最佳环境记者”奖;《财经》姐妹刊《Lens》杂志记者袁凌以代表作品《走出马三家》(2013年)赢得了国际声誉。其二,调查记者秉承民粹主义和精英主义话语惯习,注重对社会的倡导和参与,并携带成名后的资本优势,身体力行地参与到有机知识分子的角色实践中,成为知名公益人。如“打黑英雄”王克勤创办“大爱清尘”公益基金会;知名记者邓飞成为了“微博打拐”“免费午餐”公益活动的发起人。“老兵回家”公益活动发起人孙春龙认为,“以前做记者是监督强权,现在去做公益是扶助弱者,不是逃避,是迂回;其实两者有一个共通的地方,不管是尝试推倒一堵墙或者帮扶一个鸡蛋,其目的都是为了自己生存环境的日益趋好。”(24)诚然,由于名记者承载的道义感更重,被期待的社会角色更多,而在现实语境下又很难突破,于是他们转型,选择另一种柔性的行动方式来充分获得社会赋权、并推动转型中国的发展。见图3。

五、结语

本文将调查记者的微观行动实践置于中观的新闻场域和宏观的社会结构维度下来进行考察,并运用媒介场域的关系视角将各个界面连接打通,重点关注新闻场域中调查记者的“话语惯习”生成、场域结构配置以及资本转换路径。研究发现,中国当下调查记者的“话语惯习”结合了民粹主义、精英主义、专业主义的多元因子;调查记者在场域结构配置下采取“自我审查”或“即兴创作”等应对方式;伴随着新闻场域自治空间的不断紧缩,调查记者的生存空间越来越逼仄,悲情和颓废不断侵蚀着理想主义,并衍生出不同的角色实践。这些行动实践充分赋予了当下中国新闻场域的复杂意涵:尽管场域的专业性和自主性在不断弱化,场域的吸引力在不断下降(在诱惑和失望的夹击下,有“行动者”逸出场域),然大浪淘沙,真正新闻人的职业理想和专业追求依然在路上。

注释:

① 据学者张志安最新统计,截至2014年5月底,中国报纸和杂志媒体的调查记者不足80人,与2010—2011年调查时所得到的334位样本相比,调查记者的流失率高达76%。

②(15) [法]布尔迪厄、[美]华康德:《实践与反思——反思社会学导引》,李猛、李康译,中央编译出版社2004年版,第133、221页。

③ Pierre Bourdieu.Outline of A Theory of Practice.Cambridge:Cambridge University,no.72.1980.

④ Bourdieu.Distinction:A Social Critique of the Judgment of Taste.London:Routledge.1984.p.101.

⑤ 资料来源于2013年1月18日对《南方周末》调查记者范成刚的个人生活史访谈。

⑥ 资料来源于2013年1月22日对独立调查记者纪许光的个人生活史访谈。

⑦ [美]爱德华·萨义德:《知识分子论》,单德兴译,生活·读书·新知三联书店2013年版,第23页。

⑧ 洪兵:《转型社会中的新闻生产——〈南方周末〉个案研究(1983-2001)》,复旦大学博士论文,2004年。

⑨ 江雪:《经由陈永洲我们去向哪里?》,《南方传媒研究》,2013年第45期。

⑩(11) 陈卫星:《传播的观念》,人民出版社2008年版,第144、338页。

(12) 张志安:《新闻场域的历史建构及其生产惯习——以〈南方都市报〉为个案的研究》,《新闻大学》,2010年冬季号。

(13) 资料来源于2013年1月18日对《南方周末》调查记者范成刚的个人生活史访谈。

(14) 黄升民、丁俊杰:《媒介经营与产业化研究》,北京广播学院出版社1997年版,第5页。

(16) 张志安:《新闻生产中的自我审查研究——以“毒奶粉”事件报道为个案》,《新闻与传播研究》,2013年第5期。

(17) [美]戴维·斯沃茨:《文化与权力:布尔迪厄的社会学》,陶东风译,上海译文出版社2006年版,第260页。

(18) [英]詹姆斯·卡伦著,[韩]朴明珍编:《去西方化的媒介研究》,卢家银、崔明伍、杜俊伟、王雷译,清华大学出版社2011年版,第28页。

(19)(20) 张志安、沈菲:《中国调查记者行业生态报告》,《现代传播》,2011年第10期。

(21) 白红义:《当代中国调查记者的职业意识研究(1995-2010)》,复旦大学博士论文,2011年。

(22) 郝志东:《媒体的专业主义和新闻工作者的角色——以2008年海峡两岸媒体对台湾立法委员选举的评论、报导为例》,《新闻学研究》,2009年第101期。

(23) 芮必峰:《新闻专业主义:一种职业权力的意识形态——再论新闻专业主义之于我国新闻传播实践》,《国际新闻界》,2011年12期。

(24) 孙春龙:《我为什么要转身做公益》,《南方传媒研究》,2011年第31期。

(作者系中山大学政治与公共事务管理学院博士研究生,邵阳学院中文系副教授)

【责任编辑:张毓强】

*本文系教育部人文社会科学研究项目青年项目“新时期深度报道史(1978-2008):以新闻生产社会学为视角的研究”(项目编号:09YJC860005)、湖南省普通高等学校教学改革项目“新闻学专业实践教学模式探索——以《新闻写作学》课程为例”(项目编号:湘教通[2012]401号-394号)的研究成果。