初级阶段西班牙留学生汉语去声感知的实验研究

2014-02-09王炜

王炜

(北京语言大学,北京 100083)

初级阶段西班牙留学生汉语去声感知的实验研究

王炜

(北京语言大学,北京 100083)

本研究以西班牙语母语背景的初级阶段留学生为实验对象,以汉语母语者作为参照,采用Praat软件合成音节,通过三个听辨实验考察他们对汉语去声感知的情况。结果表明:(1)调域的变化对留学生的去声感知造成影响。(2)起始音高不是留学生感知去声的主要条件。(3)双字调中去声在前比去声在后更容易被感知。

汉语去声感知 起始音高 调域长短

欧美留学生汉语声调习得存在不同程度的困难,这是第二语言语音习得中一个被反复探讨的问题。对留学生汉语声调习得的困难及其解决办法的研究多从感知与产出两个方向进行:有对声调的整体感知与产出的研究,也有对声调之间习得的难易程度的研究。目前,关于留学生对某个具体调型的感知研究并不多。大量教学实践实例表明,去声是欧美学生声调习得的难点之一。留学生在习得去声时,存在用重音代替去声、随意性大、用母语的语调代替、去声发音不到位、起点过低等问题。鉴于被试数量有限,本研究集中考察初级阶段母语为西班牙语的留学生对汉语去声的感知,并据此做一些相关研究,以期窥探出无声调母语背景的欧美留学生的汉语去声的感知情况。

在汉语作为第二语言的学习与教学领域,前人已有许多研究。关于欧美留学生汉语声调学习的研究不在少数。这些研究主要围绕四声的难度顺序和调型调域问题展开 (沈晓楠(1989);余蔼芹(1986);赵元任(1980);赵金铭(1988))。王韫佳(1995)通过实验研究的方法,进一步提出,升调和降调本身对学生来说并不难学。蔡整莹、曹文(2002)通过听辨判断和声学分析,总结了泰国学生学习汉语声母、韵母和声调方面的偏误。陈默、王建勤(2010)以无声调语言非汉语母语者和声调语言非汉语母语者为研究对象,以汉语母语者为参照,利用实验语音学的方法纵向考察了被试的汉语双字组声调的动态发展。

近年来,关注汉语第二语言学习者汉语声调感知的研究越来越多。张林军(2011)、陈彧(2012)的研究从不同角度考察了留学生对汉语感知的整体情况;易斌(2011)、陈默(2011)、姚勇和刘莎(2012)则通过感知实验,考察了留学生对汉语四声之间的感知差异;对特定调型感知的研究主要有曹文(2010)对平调感知的研究,以及石锋、冉启斌(2011)对曹文(2010)的实验结果的再分析。

目前对于汉语声调感知的研究多侧重于留学生汉语四种声调之间的感知差异,从而得出留学生习得汉语声调的一般顺序;对于某种特定声调的感知研究并不是很多。汉语中的去声,一直是欧美留学生学习汉语声调时的难点之一,也是言语产出时偏误产生的重要领域。本研究中,我们通过实验研究方法,以初级阶段母语为西班牙语的留学生作为研究对象,以汉语母语者作为参照,考察初级阶段西班牙留学生感知汉语去声(单字调、双字调)的具体情况。通过实验,我们希望进一步研究以下两个问题:

(1)调域、起始音高、去声调在语流中出现的位置等因素对初级阶段欧美学生感知汉语四声可能造成的影响。

(2)无声调母语背景留学生汉语去声的范畴感知情况。

对上述问题的讨论将基于下面两项实验研究的结果。

1.调域和起点音高对去声感知的影响

本部分主要包括两个实验,考察调域和起点音高对去声感知的影响。

1.1 实验方法

本研究以合成的单音节声调作为刺激音,被试进行调类判断的实验任务。

1.1.1 实验设计

本实验为6*3*2三因素混合实验设计。

自变量:(1)调域,被试内变量,分为6个水平,分别为1st,3st,5st,7st,9st,11st;(2)起点音高,被试内变量,分为高、中、低3个水平,即起点音高分别为13st,11st,9st;(3)母语背景,被试间变量,分为两个水平,初级阶段欧美留学生和作为控制组的汉语母语者。

因变量:(1)去声的辨认率1;(2)去声的辨认率2。

(辨认率1:将某调域刺激音辨认为去声的次数占某调域刺激音总数的几率。

辨认率2:将某起点音高刺激音辨认为去声的次数占某起点音高刺激音总数的几率。)

1.1.2 被试

以西班牙语为母语的初级阶段欧美留学生3人,来自于北京语言大学,学习汉语的时间为3个月。汉语母语者3人,均为北京语言大学硕士生。

1.1.3 实验材料

原始语音样本是一个时长为400毫秒(ms)的去声音节[i],选自普通话学习网。用praat语音合成软件把声调调值的赫兹(hz)转换为半音(st),通过改变原始样本的起点和末点音高合成刺激音。共合成18个刺激音。加入9个填充项,分别为音节[i]的阴平、阳平、上声音节,各3个,时长均为400毫秒(ms)。共27个刺激音,每个刺激音重复两遍,共54个刺激音,按随机排列的顺序呈现。即每个调域有6个刺激音,每个起点音高有12个刺激音。

表1 实验一刺激音数据

1.1.4 实验程序

实验在安静的环境中进行,给被试播放合成的音频文件。每个音重复两次,之后有2秒钟的时间判断听到的音节[i]的声调。听到“du”的一声,进行下一个音的判断。

1.2 实验结果

1.2.1 去声的辨认率1

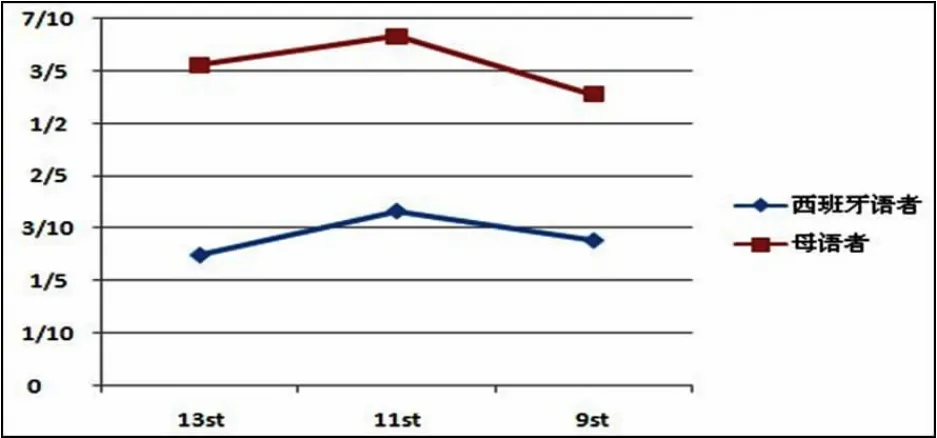

两组被试在不同调域水平下的辨认率见图1。

图1 两组被试在六种调域水平下的辨认率

以辨认率1作为因变量,汉语水平、调域和起点音高作为自变量进行重复测量的方差分析,结果显示:

调域的主效应显著(F=13.832,p<0.001),即总的来看,随着调域的增大,被试将刺激音感知为去声的比率明显提高。调域和母语背景的交互作用不显著。

以上数据说明:不管是汉语母语者还是汉语作为第二语言的西班牙语学习者,调域的变化会影响他们对于去声的感知。当调域很宽时(5个半音)以上,母语者感知为去声的比率急速提高,西班牙语者的去声感知率虽比调域更窄时有所提高,但仍非常低,由此推测,西班牙语者感知去声时和汉语母语者所利用的线索可能不同。

1.2.2 去声的辨认率2

两组被试在不同起点音高下去声的辨认率见图2。

图2 两组被试在三种起点音高水平下的去声辨认率

以辨认率2作为因变量,汉语水平、调域和起点音高作为自变量进行重复测量的方差分析,结果显示:起始音高的主效应不显著(p>0.05),即总的来看,起始音高对去声感知的影响不大。起始音高和母语背景的交互作用不显著。以上数据说明,不管是母语者还是西班牙语者,起点音高都不是感知去声的主要条件。

1.3 讨论

不管是汉语母语者还是西班牙母语者,调域变化都会影响他们对于去声的感知,表现为随着调域的逐步扩大,所有被试将刺激音感知为去声的比率明显提高。但调域对汉语母语者感知的影响程度大于西班牙母语者。起点音高对汉语母语者和西班牙语者感知去声的影响都不大,说明起点音高不是感知去声的主要条件。

2.字的位置对双字调中去声感知的影响

声调意识从所处的语音环境划分,可以分为单字调意识和多字调意识(包括双字调和三字调)(《非汉语母语者汉语单字调声调意识初期发展的个案研究》陈默、王建勤)。而且,对不同母语背景的学习者应应用相应的声调教学方法(《非汉语母语者汉语单字调声调意识初期发展的个案研究》陈默、王建勤)。本实验旨在考察以西班牙语作为母语的汉语学习者对汉语双字调中去声字调的感知意识,并由此进一步探索对以西班牙语为母语的汉语学习者感知和产出去声的教学方法。

2.1 实验方法

本实验以包含去声的双字调作为刺激音,被试进行调类判断的实验任务。

2.1.1 实验设计

自变量:包含去声的双字调搭配。

因变量:以西班牙语为母语的初级阶段汉语学习者对包含去声的双字调的感知情况。

2.1.2 被试

3名以西班牙语为母语的北京语言大学留学生,父母和家人均以西班牙语为母语,无华侨(社会文化背景都是非汉字文化圈)。年龄18~30岁。被试学习汉语时间为3个月~1年(HSK3级)。被试全部报告无听觉障碍,身体健康。3名以汉语作为母语的北京语言大学研究生,父母和家人均为以汉语作为母语,年龄18~30岁。被试全部报告无听觉障碍,身体健康。

2.1.3 实验材料

音节yi。T1T4,T4T1,T2T4,T4T2,T3T4,T4T3,T4T4,T4T4,T4T4,T1T1,T1T1,T1T1。

2.1.4 实验程序

将12个由两个不同声调的“yi”组成的音节组依次播放,被试分别写出听到的两个音节的声调。

2.2 实验结果

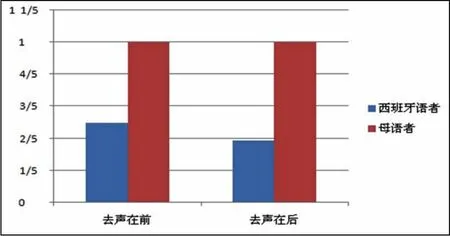

以西班牙语为母语的初级阶段汉语学习者和以汉语为母语的中国学生在感知去声的声调范畴时是有差异的;根据上图显示的结果,去声在前时,以西班牙语为母语的初级阶段汉语学习者的去声感知正确率为50%,去声在后时的正确率接近2/5;以汉语为母语的中国学生的去声感知正确率,无论去声在前,还是去声在后,均为100%。

以西班牙语为母语的初级阶段汉语学习者感知去声声调范畴的能力逊于以汉语为母语的中国学生;根据图3显示的结果,去声在前时,以西班牙语为母语的初级阶段汉语学习者的去声感知正确率为50%,去声在后时的正确率接近2/ 5;以汉语为母语的中国学生的去声感知正确率,无论去声在前,还是去声在后,均为100%。

图3

对以西班牙语为母语的初级阶段汉语学习者来说,字的位置对去声双字调感知有影响;根据图3显示的结果,去声在前时,以西班牙语为母语的初级阶段汉语学习者的去声感知正确率为50%,而去声在后时的正确率接近2/5;也就是说,去声在前时,以西班牙语为母语的初级阶段汉语学习者的去声感知正确率高于去声在后时。

对汉语母语者来说,字的位置对去声双字调感知没有影响。以汉语为母语的中国学生的去声感知正确率,无论去声在前,还是去声在后,均为100%。

2.3 讨论

此次实验结果表明:对汉语母语者来说,字的位置对去声双字调感知没有影响。对于以西班牙语为母语的初级阶段汉语学习者来说,双字调中去声在前比去声在后时更容易准确感知。因此,在对外汉语教学实践中,为了让以西班牙语为母语的初级阶段汉语学习者更高效地感知去声,可考虑加大去声在前的词汇感知教学。产生这一结果的原因有待进一步探索分析。

[1]曹文.汉语平调的声调感知研究.中国语文,2010(6).

[2]陈彧.零汉语经验英语母语者汉语声调感知的判别分析研究.河池学院学报,2012(3).

[3]陈默,王建勤.汉语声调教学的实验和计算机模拟研究.语言教学与研究,2011(1).

[4]陈默,王建勤.非汉语母语者汉语单字调声调意识初期发展的实验研究.南开语言学刊,2008(2).

[5]何江,梁洁.刘韶华.维吾尔、汉族学生对普通话三声声调的范畴感知差异及其对汉语教学的启示.民族教育研究,2011(4).

[6]沈晓楠.关于美国人学习汉语声调.世界汉语教学,1989(3).

[7]石锋,冉启斌.普通话上声的本质是低平调——对《汉语平调的声调感知研究》的再分析.中国语文,2011(6).

[8]王韫佳.也谈美国人学习汉语声调.语言教学与研究,1995(3).

[9]姚勇,刘莎.不同汉语水平的中亚留学生汉语声调感知实验及成因分析.云南师范大学学报,2012(2).

[10]余霭芹.声调教学方法的商榷,第一届国际汉语教学讨论会文选.北京:北京语言学院出版社,1986.

[11]张林军.美国留学生汉语声调音位和声学信息加工.世界汉语教学,2011(2).

[12]周小兵,王功平.近三十年汉语作为二语的语音习得研究述评.汉语学习,2010(1).