以问题为中心结合巴林特小组在医学心理学教学中的应用

2014-02-07梅松丽胡远超

梅松丽,张 莹,2,胡远超

(1.吉林大学公共卫生学院,吉林 长春 130000;2.辽宁医学院附属第一医院,辽宁 锦州 121001)

一、前 言

巴林特小组(Balint groups)是指一小组全科医生在一名精神分析师的引导下定期开会,讨论他们服务过程中遇到的与心理学有关的案例,重点针对患医关系进行讨论[1]。它主要运用小组的动力理解患医关系中的移情和反移情,通过详细地讨论医生叙述的自己与病人互动的案例来揭示这些问题,使小组成员有机会有新的观点和认识,这种新的观点和认识会帮助成员更好的理解病人和自己。相关文献显示,几十年来,巴林特小组已经超越了原先仅仅作为医生团体的简单形式,扩展到高校师生之间的、综合医院的全科医生和护患关系中,为缓解患医矛盾[2]、师生关系[3]起到积极地作用,成为了医学教育和培训领域的重要课程。

以问题为中心的教学方法(Problem-Based Learning,PBL)是指以教师为指导、以学生为主体、以问题为核心进行的探索性教学活动。对培养学生的自主学习能力、解决临床问题能力方面具有重要的价值,已广泛应用于教学实践中[4-6]。作为一门应用学科,医学心理学涵盖了很多临床直接相关的内容,比如患医角色及关系的处理,异常心理问题及其临床干预等等。单纯应用PBL教学法可能达不到理想的教学效果。巴林特小组可被看作是创设一个与医患有关的问题/案例进行的讨论式教学,是PBL的一种特殊形式,在权衡各种教学方法的基础之上,我们尝试在医学心理学课程中的医患关系章节,引入“PBL结合巴林特小组”教学方法,来探讨其在医学心理学教学中的应用价值。

二、对象与方法

(一)对象。

本研究采用随机整群抽样的方法,选择我校2009级临床医学七年制专业大四学生共计68人。

(二)方法。

1.教学设计。本次研究选取的教学章节为人民卫生出版社出版,姚树娇、杨彦春主编的《医学心理学》(第六版)中的“第十一章医患关系与医患沟通”(6学时)。

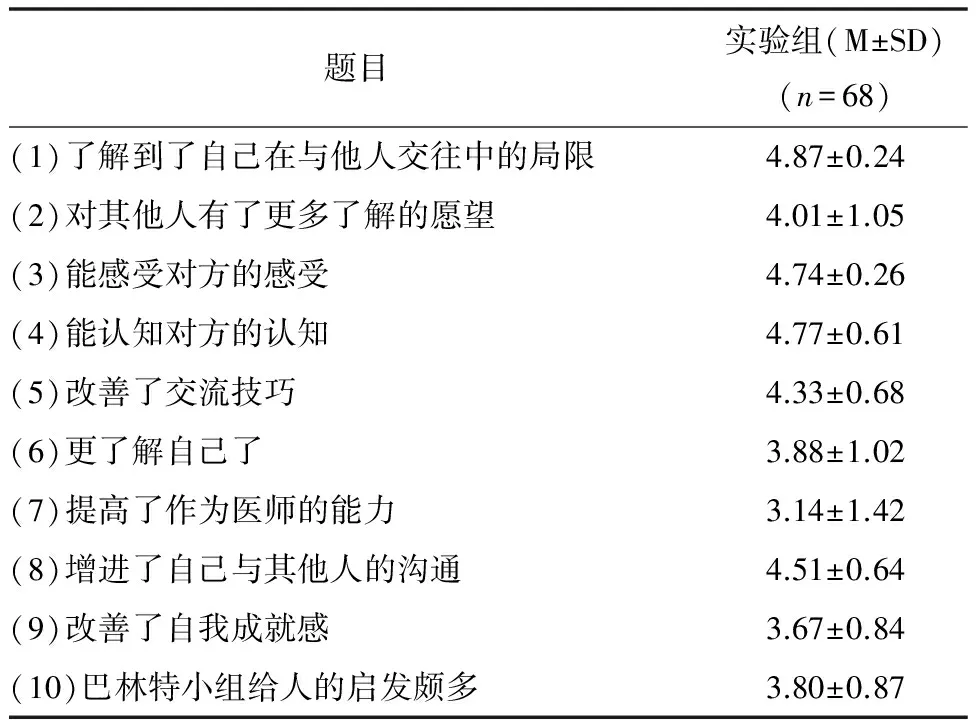

2.工具。自编巴林特小组主观评价问卷,该问卷从三个方面进行问题的设置,包括:参与者的情绪体验;参与者在与他人互动中的感受;参与者在认知上的领悟。该问卷包括10个问题(见附表),采取五级评分的方式,以“很符合、比较符合、不确定、不太符合、不符合”五级为选项,各选项所对应的分值为5-1分。所有的问卷都是匿名的。

3.实施过程。巴林特的案例讨论小组(共三次):每次共有12人参加巴林特小组活动,10名由学生自愿报名,一名主攻医学心理学方向的研究生,一名组长(心理学教授,经过巴林特小组主持人培训)。所有参与者在教室前方的讲台上围坐成一圈,其余学生则在座位上观摩学习。活动时间约一个小时。

每次活动讨论一个案例。讨论的案例由组长邀请,在小组中自发产生,鼓励学生报告那些他们在早期接触临床时使他们反应强烈的关于患者的人格、心理及人际关系方面的案例,考虑到医学生接触的临床案例还不是很多,组长也会准备适宜的案例,提出引导性的问题,以创设讨论的情境,提供一个轻松、愉悦的活动氛围。

4.统计分析。教学活动结束后,所有学生填写主观评价问卷。使用SPSS 13.0软件进行分析。

三、结 果

在巴林特小组活动中呈现的问题和讨论后的收获不一而论。在小组活动结束后,我们对几名参与者进行了简单的访谈。他们对活动的感受和评价列举如下。

小组成员1:“我一直以来很后悔学医,因为我实习的时候看到一个患者家属情绪暴躁,嫌护士换药慢,唠叨两句觉得不解气上去就打了那个小护士一巴掌。让我气愤的同时心里留下了阴影,当我参加巴林特小组后,发现医患关系没有想像的那么可怕,医生首先要有疾苦心和同情心,要能与患者及其家属达到共情。现在我又重拾了对医学专业和职业的信心。”

小组成员2:“我时常困惑,医患之间为什么就不能相互信任和理解,人与人之间到底如何沟通、交往才能达到最佳状态。参加小组活动,医患困难的交往模式突然清楚,学到了应对医患沟通的方式技巧,我感觉我的心理素质得到了提升,人格也更加成熟了,收获颇丰。”

根据巴林特小组主观问卷的统计结果(见附表),我们验证并肯定了巴林特小组活动对成员有效应对患医关系、解决患医矛盾、改善服务态度的积极影响。参加巴林特小组活动的医学生可以从活动中获益,参与者能从心理学视角观察困难的医患关系,产生改变患医关系的新的想法,而且具有了自信心和心理学技术[1]。

附表 巴林特小组主观评价问卷题目及统计结果

四、讨 论

(一)医学心理学肩负的使命。

在人文学科相对薄弱的医学院校,医学心理学作为一门新兴交叉学科承担着培养医学生人文素养、传播人文精神、促进“生物—心理—社会”整体医学的思维模式的建立和完善等任务;担负着促进心理学知识在医学中的应用,促进医学的人文关怀等重要任务。医学心理学要求授课教师要具有扎实的医学和心理学理论功底,同时又具有丰富的临床实践经验,医学心理学的教学不仅要满足学生理论学习的需要,还应把心理学应用技术建构到学生的认知体系作为教学的基本价值取向,强化医学生的“医生意识”,以适应未来临床工作的要求[7]。

医学生毕业后走上工作岗位,会经常碰到患医沟通问题,需要丰富的专业知识技能和较高的职业自我效能。本研究将巴林特小组应用到医学心理学教学实际中,与患医关系教学模块整合,结合PBL开展教学,为提高医学心理学教学质量和大学生自身的人文素养提供了良好的契机。

(二)“巴林特小组”案例会议讨论的优势。

处理患医关系的技术对医患交流是至关重要的。巴林特小组中案例报告的焦点是“感觉”与人际互动上,直接地关注患医关系[1],而不是病史和医学资料上。这可以帮助小组成员对患者和特定患医情形形成新的理解,发现自己在患医关系中的盲点,进而提高其与患者相处的能力,也可以发展医学生的人格,将心理学思维整合到医学活动中,加深自我知觉。本研究表明,短期的巴林特小组在医学心理学教学中能有效的开展,能矫正传统填鸭式教学方法的弊端,有助于增强医学生的心理分析能力。

作为新式的教学方法,巴林特小组对于传统的课堂理论讲授式教学可以起到很大的补充作用,学生在教学过程中会有更多的认知和情感的卷入,会使学生对教学充满更多的期待。实践表明,通过问题创设学习情境,“巴林特小组”案例会议讨论将心理咨询与治疗理论及技术重点如精神分析理论、家庭治疗理论、人格理论和人际沟通理论,有机融入到医患互动中,具有可操作性。

(三)本研究不足。

巴林特小组对当代医学教育的影响很大,这种方法超脱了其他已有的医学教育方式,类似一种以问题为中心的体验式教学,是一个积极的教学过程。在医学心理学理论教学中应用“巴林特小组”案例会议讨论,是医学心理学教学改革的初步尝试。由于干预次数的限制,只能表明一个发展趋势,仍需在方法和进程上加以优化以适应医学生的学习特点。

作为封闭性成长团体,能够参加小组的医学生人数相对于学生总体数量而言仍是少数。在目前的大班授课制教学体系中绝大多数学生只能通过观摩学习。班杜拉的社会学习理论表明观察学习也是一种有效的学习方式,但笔者认为仍有失教育公平,如何将巴林特小组更加深入地开展使受众个体不断增加,将是我们今后工作思考的重点。

[1]杨 辉.巴林特小组[J].中国全科医学,2007(13):1077-1079.

[2]陈 华.巴林特小组在综合性医院的应用实践[J].内科理论与实践,2011(3):184-187.

[3]杨国荣.巴林特小组在高校中的应用[J].科教导刊,2013,5(上):34.

[4]龙 建,张丹丹.医学心理学教学改革研究[J].教育教学论坛,2012(31):133-135.

[5]许海燕,邢 峰,孙 平.PBL用于《医学心理学》的心理健康教育效应[J].中国卫生事业管理,2013(2):134-135.

[6]宋丽萍,张 欣,周 陆,等.以问题为中心结合比较影像学教学法在核医学理论教学中的应用[J].中国高等医学教育,2011(11):109-110.

[7]苏 震.我国医学生实习期间存在的问题及对策[J].中国高等医学教育,2013(6):76.