人之将尽, 消费国货?死亡信息的暴露增加国货选择的现象、中介和边界条件解析*

2014-02-06柳武妹王海忠

柳武妹 王海忠 何 浏

(1兰州大学管理学院, 兰州 730000) (2中山大学管理学院, 广州 510275)(3五邑大学经济管理学院, 江门 529020)

1 引言

个人控制感(feelings of personal control)指的是个人感到自己在多大程度上能够预测、解释、影响和改变外部事件的发生与发展(Burger,1989)。Burger和Cooper (1979)认为, 控制感是人类的一种基本行为动机, 人们总是努力去捍卫自己的控制感。研究发现, 捍卫或维持较高的控制感感知不仅能够促进个人福祉, 如减少焦虑、抑郁、习得性无助等精神疾病的发生(Rodin, 1986; Griffin, Fuhrer,Stansfeld, & Marmot, 2002), 还会促进社会和谐,如降低攻击行为和反社会行为(Warburton, Williams,& Cairns, 2006) 增加环保倾向(Cleveland, Kalamas,& Laroche, 2002)。但是, 生活在当下这个社会急剧变革、信息传播和更新迅速、一切处于不确定的环境下, 人们时常会感到控制感缺失。研究指出, 这种控制感缺失感又会随着每日的死亡暴露(mortality salience)而加剧 (Snyder, 1997)。这种暴露有时会是间接的, 如媒体对大灾难(大地震、大海啸、强台风等)、战争、空难、燃气爆炸、大型流感蔓延等的报道(尽管人们不总是主动去关注, 但媒介的发达让人们不可避免地每天都会接收到这些信息) (柯学, 2009); 有时会是每个人都必须经历的, 如得知亲友、熟人、陌生他人突然离世、察觉到自己身体在衰老(Fritsche & Jonas, 2008)。不管直接还是间接暴露, 死亡暴露已经成为一种生活中极其普遍、每个人都必须面对的生活常态, 人们常对此常束手无策。

但来自西方发达国家(如美国、荷兰等)的最新研究发现死亡暴露其实是对个体和社会有好处的:会增加消费者对国产品牌的偏好(Friese &Hofmann, 2008; Fransen, Fennis, & Pruyn, & Das,2008; Liu & Smeesters, 2010)。但这一研究结论是否适用于发展中国家的消费者尚不得而知。我们在此特别强调发展中国家是因为对于这些国家的消费者而言, 他们通常会为寻求高自尊、身份和地位而购买外国货(Maheswaran, 1994; Peterson & Jolibert,1995; Batra, Alden, Steenkamp, & Ramachander,2000)。而研究指出死亡暴露会引发两种防御机制:自尊防御和文化世界观防御(Rosenblatt, Greenberg,Solomon, Pyszczynski, & Lyon,1989; Harmon-Jones et al., 1997); 前者在发展中国家消费者身上将表现为购买外国货, 后者将表现为购买国货、支持所处的文化世界观。目前国内外尚没有研究检验死亡暴露会促使发展中国家消费者采取哪一防御机制, 尽管这一话题极具理论探讨价值。本文了检验这两种竞争机制, 发现死亡暴露会促使发展中国家消费者采取文化世界观防御机制、选择国货。其二, 迄今为止, 仅学者Liu和Smeester (2010)用美国被试检验了死亡暴露增加国货偏好的内在机制, 发现死亡暴露会增加爱国主义情绪唤醒, 进而增加国货偏好。由于已有研究显示死亡暴露会降低个体的个人控制感(Snyder, 1997; Martin, 1999)、进而促使个体支持文化世界观和所处内群以补偿个人控制感的缺失(Fritsche & Jonas, 2008)), 且已有的跨文化研究也已发现, 东方发展中国家(如中国)的个体要比西方发达国家(如美国)消费者的个人控制感更低,对控制感的重视程度更高(Zhou, He, Yang, Lao, &Baumeister, 2012), 本文认为并发现, 死亡暴露增加发展中国家消费者国货选择的机理是补偿个人控制感的缺失。其三, 不管是Liu和Smeester (2010)还是其它探讨死亡暴露与国货消费间关系的研究(如, Friese & Hofmann, 2008; Fransen et al., 2008)均没有检验何时死亡暴露将不再影响人们的国货偏好。本文探讨了这一边界条件, 发现启动人际归属感后死亡暴露将不再增加国货选择。这一新发现在理论上丰富和推动了消费行为领域死亡暴露研究的发展。鉴于民族企业的复兴和国产品牌的振兴有利于国家经济的长远发展, 本文对死亡暴露与国货选择间关系的探讨也具有重要的实践应用价值。

2 文献回顾与假设推理

2.1 死亡暴露会促使发展中国家的消费者选择国货以补偿个人控制感缺失

恐惧管理理论(terror management theory, TMT)由Rosenblatt等于1989年提出, 是社会心理学领域成果丰硕、颇具影响力的理论之一。TMT起源于人们对死亡的思考:与动物不同, 人有意识, 因此人在认识和了解周围世界的同时必然会意识到自己“生必有终”, 因此常会陷入一种恐慌和焦虑状态(Beck, 1973)。TMT认为, 为了应对这种死亡恐慌和焦虑, 人们会支持自己所属的文化世界观(cultural worldviews), 这也被称为文化世界观防御假设(Pyszczynski, Greenberg, & Solomon, 1997)。TMT进一步认为, 文化世界观之所以具有如此强大的作用, 是因为它要比单独个体更强大和生命力持久; 支持文化世界观会让人们感到自己的肉体虽然会从世界上消失, 但是精神和思想却会被文化世界观中的其他人(尤其是自己的后代)延续和传承下去(Rosenblatt et al., 1989; Pyszczynski et al., 1997),也即“肉体虽逝, 精神尚存”。

后续研究指出, 支持文化世界观的方式之一便是支持所属的内群。具体而言, Rosenblatt 等(1989)认为, 文化世界观的重要组成部分之一便是内群,如性别内群(由男性或女性成员组成的群体)、社区内群(由居住在同一个社区的成员组成的群体)和国家内群(如某国人)等。后续研究也证实面临死亡威胁时, 个体会通过遵守内群规范和与群体外的成员划清界限(Das, Bushman, Bezemer, Kerkhof, &Vermeulen, 2009)等方式来支持国家内群。鉴于国货是一种与国家内群相联系的符号, 反映的是消费者的国家内群身份(Elliott & Wattanasuwan, 1998), 因而Maheswaran和Agrawal (2004)提出死亡恐惧会增加国货支持的命题, 并建议研究者们通过测量死亡暴露下消费者对国货的偏爱和选择来间接验证消费者的文化世界观防御心理。后续研究检验了这一命题, 它们发现:当提及与死亡相关的信息时,人们会更倾向于偏爱和选择国货而非外国货(Liu &Smeester, 2010; Friese & Hofmann, 2008; Fransen et al., 2008)。尽管上述探讨死亡暴露与国货选择的研究被试均是西方发达国家(如荷兰、美国等)的消费者, 本文认为对死亡的恐惧是一种人类的共性,因此, 死亡暴露也会增加发展中国家消费者的国货选择。

关于死亡暴露促使消费者选择国货这一现象的内在机制, 仅学者Liu和Smeester (2010)进行了探讨, 发现原因是爱国主义情绪的唤醒。关于上述观点, 本文认为它有合理之处, 但是它并不唯一的解释机制。本文认为死亡暴露增加消费者国货选择的另一种更为可能的机制是:补偿个人控制感的缺失。我们的推测依据如下:

第一, 实践证据。在现实生活中, 大多数人面临死亡威胁(如火灾)时的本能反应是如何自救并将危险降到最低程度(也即控制危险情境), 而非最先想到爱国。这主要是因为, 爱国主义是个体对隶属国家的一种情感依恋, 它是通过后天的长期学习培养出来的(Kosterman & Feshbach, 1989), 而获取对环境的控制是人类的一种本能, 是与生俱来的(Burger & Cooper,1979)。所以, 我们推测危险情境激发的是人的本能反应, 而非高尚的爱国情感。

第二, 理论启示。Rothbaum, Weisz和Snyder(1982) 认为, 当面临控制感受威胁的情境时, 人们会感到控制感缺失, 此时会采取初级控制(primary control)的策略(即试图去自己控制情境, 让情境适应自己), 当初级控制的策略失败时, 人们才会转向次级控制(secondary control)策略(即试图改变自己以适应情境)。Rothbaum等(1982)提出, 实现次级控制的方式之一是获取代理控制(vicarious/agency control) (即让强有力的他人、群体、机构等帮助自己实现控制感)。后续研究进一步指出, 支持国家内群是死亡暴露情境下获取代理控制的常见方式。具体而言, 学者Snyder (1997)和Martin (1999)均认为,用控制感缺失的视角便可以解释死亡暴露下人们的内群支持行为; Fritsch和Jonas (2008)也发现:内群支持行为仅发生在人们无法控制死亡的前提下,当人们可以主动控制死亡方式(如自杀)后, 这一行为会消失。由于支持国货是支持国家内群的具体表现。我们由此推测, 暴露于死亡信息的消费者支持国货是为了补偿其个人控制感的缺失, 获取国家内群的代理控制。

第三, 发展中国家消费者自身的特点。已有的跨文化研究已发现, 东方发展中国家(如中国)的消费者要比西方发达国家(如美国)消费者的个人控制感更低(Zhou et al., 2012)。因此, 我们推测暴露于死亡信息时, 发展中国家的消费者对控制的渴望会更加强烈, 当他们不能直接控制环境时, 他们会更加倾向于借助国家内群来获取代理控制。

基于上述推理, 我们形成假设1a:

假设1a 死亡暴露(vs.不暴露)会增加发展中国家消费者的国货选择数量, 低个人控制感起中介作用。

2.2 死亡暴露会促使发展中国家的消费者选择外国货以提升自尊

上文预测了死亡暴露对发展中国家消费者消费行为的影响路径之一(促使消费者选择国货), 本文认为, 影响路径之二是:促使发展中国家的消费者选择外国货, 以提升自尊。推测依据是恐惧管理理论TMT的自尊防御假设:死亡暴露会降低个体的自尊, 此时, 除支持文化世界观外, 提升自尊也会帮助个体管理死亡恐惧(Harmon-Jones et al.,1997)。来自TMT领域的消费者研究也已证实:提及死亡信息时, 消费者会通过消费来提升自尊。具体而言, 他们会更加倾向于选择有益于身体健康的沙拉而非巧克力蛋糕, 以提升身体自尊(Ferraro,Shiv, & Bettman, 2005); 会更倾向于在高温下晒太阳、购买日光浴产品, 目的是让皮肤变成古铜色,获取高容貌自尊(Routlege, Arndt, & Goldenberg,2004)。鉴于发展中国家的消费者普遍存在一种原产国刻板印象(country-of-origin stereotypes):即使在实际质量相同的情况下, 他们也会认为发达国家生产的产品要比本国生产的产品的感知质量更高、更值得信赖, 因而更愿意选择(Maheswaran, 1994;Peterson & Jolibert, 1995), 因此, 这些消费者将购买外国货视作一种身份地位的显示和自尊的表达(Batra et al., 2000)。基于上述证据, 本文认为, 面临死亡暴露时, 发展中国家的消费者会感到自尊降低,此时他们会选择外国货以提升自尊。由此, 得出假设1b:

假设1b 死亡暴露(vs.不暴露)会增加发展中国家消费者的外国货选择数量, 低自尊起中介作用。

2.3 死亡暴露影响发展中国家消费者国货(vs.外国货)选择的边界条件探析:强化人际归属感的作用

上文论述了TMT的文化世界观防御假设和自尊防御假设, 随着学者们对TMT研究的深入, 他们发现, 寻求人际归属感(belongingness)是第三种防御机制, 而且会最先被个体想到, 因此会优先于文化世界观防御(Florian, Mikulincer, & Hirschberger,2002)和自尊防御(Mikulincer, Florian, &Hirscheberger, 2000)。

首先, 大量的实证证据表明, 死亡暴露下, 人际归属感防御可以替代文化世界观防御。例如,Wisman和Koole (2003)发现, 在接受死亡暴露操作后, 被试为了获取归属感会更倾向于加入反对自己文化世界观的群体, 并且更倾向于攻击自己的文化世界观; Cox, Pyszczynski, Greenberg, Abdollahi和Soloman (2008)报告, 接受死亡暴露的操作后, 如果让被试写下自己父母对自己的一次积极评价, 则被试会降低对随后阅读到的违背文化世界观的道德失范行为(如窃贼毁坏了画家的毕生作品、学校用光了学生的学费等)的批评和攻击。由于前文已论述:支持国家内群和国货是文化世界观防御的一种形式, 我们由此推测, 死亡暴露后, 如果强化消费者的人际归属感, 他们将不再倾向于选择国货。下述研究为我们的这一推测提供了进一步的证据:寻求归属感(亲密温暖的人际关系)和个人控制感是人类的两种核心自我概念(Heine, Proulx, & Vohs,2006), 当控制感这一核心自我概念受到威胁(如通过死亡暴露)时, 人们会更加重视归属感, 并在强化归属感后会降低对控制的渴望(Steele & Liu,1983)。由于消费者支持国家内群是为了获取国家内群的代理控制, 满足其控制渴望(Fritsche &Jonas, 2008)), 所以当消费者的控制渴望减弱时,他们也将不再支持国家内群和选择国货。结合上述推理, 形成假设2a:

假设

2a 强化人际归属感后, 死亡暴露(vs.不暴露)将不再增加发展中国家消费者的国货选择数量, 低个人控制感的中介作用也将不存在。其次, 为数不多的实证证据还表明, 死亡暴露下, 人际归属感防御也可以替代自尊防御。例如,Mikulincer等(2000)让先前暴露于死亡信息的被试想象自己到伴侣家中探访、就餐时受到了伴侣的表扬(即提升自尊)、抱怨或批评(即降低自尊), 之后测量被试对伴侣的评价; 结果发现, 自尊提升组被试和自尊降低组被试在对伴侣的评价上没有显著差异, 说明暴露于死亡信息后, 个体会为获取人际归属感而牺牲对自尊的追求。由于发展中国家的消费者会为了提升自尊而选择外国货(Batra et al., 2000),我们由此推测:死亡暴露下, 如果能强化消费者的人际归属感, 那么消费者就会放弃对自尊的寻求,进而不会选择外国货。因此, 形成假设2b:

假设

2b 强化人际归属感后, 死亡暴露(vs.不暴露)将不再增加发展中国家消费者的外国货选择数量, 低自尊的中介作用也将不存在。本文剩余部分将安排如下:首先, 我们将开展两个实验室实验来检验上述两组竞争性假设。其中,实验1的目的是检验假设1a和假设1b何者成立。在实验1中, 我们将首先操纵死亡暴露, 在分心任务后测量可能的中介变量(如个人控制感、爱国主义情绪、恐惧情绪强度/恐惧感程度、内群认同等),并在随后让被试在几对国货和非国货组合中进行二选一。实验2试图检验实验1发现的可重复性, 并进一步验证强化人际归属感是否是实验1发现的边界条件, 进而验证假设2a和2b何者成立。接下来,我们将论述本文的理论贡献和管理实践启示, 并展望未来研究方向。值得指出的是, TMT研究常通过让被试观看与死亡事件(如空难)相关的录像、阅读与死亡事件相关的新闻报道、想象自己患有不治之症、在墓地附近回答所要研究的问题等来操纵死亡暴露, 但实际上这些方式导致的实验效果是类似的(柯学, 2009; Fritsche & Jonas, 2008)。同时, 学者们常通过牙痛情境来作为对照情境, 理由是:牙痛同样会引起被试的厌恶和恐惧情绪, 但是不会诱发与死亡相关的联想, 同时不具有文化差异, 所以做对照情境非常合适(柯学, 2009; Ferraro et al., 2005)。因此, 本文将通过让被试想象自己患有不治之症(vs.即将做牙科手术)、阅读空难新闻(vs.牙科手术报道)等方式来启动死亡暴露(vs.对照情形)。此外,鉴于人际归属感是一个较为抽象的概念, 参考Cox等(2008), 本文将通过让被试回忆父/母亲对自己的爱护和积极评价(vs.回忆一个刚认识的人对自己的评价)来操纵人际归属感。

3 实证研究

3.1 实验1

实验1旨在检验假设1a和假设1b何者成立,即死亡暴露到底会增加发展中国家消费者的国货选择还是外国货选择, 以及内在机制。在该实验中,我们将通过让大学生被试(均为中国人)想象自己患有不治之症(vs.即将做牙科手术)的方式来操纵死亡暴露。同时, 已有研究报告爱国主义情绪(Liu &Smeester, 2010)、内群认同(ingroup identification)(Castano, Yzerbyt, Paladino, & Sacchi, 2002)与消费者的内群支持行为(如, 选择国货)存在关联。此外,根据恐惧管理理论TMT的阐述, 消费者支持文化世界观(其在本文中的具体表现为选择和支持国货)源于强烈的死亡恐惧情绪(Rosenblatt et al., 1989),因此, 很有可能强烈的恐惧感会直接诱发消费者选择国货。综合这些考虑, 实验1除了测量本文假设的中介机制(低个人控制感或低自尊)外, 还将检验其它可能的中介机制, 如爱国主义情绪、内群认同、恐惧情绪的强度等。

3.1.1 前测

考虑到大学生被试对运动鞋、MP3和冰箱等品类较为熟悉, 他们自己或家庭都会频繁地使用这些品类, 因此运动鞋、MP3以及冰箱等将用于前测。前测(N

= 20)发现, 运动鞋品牌中93%的被试认为安踏和匡威的性价比相似; MP3品牌中95%的被试认为纽曼和飞利浦的性价比相似, 冰箱品牌中,97%的被试认为海尔和伊莱克斯的性价比相似, 说明这些品牌组合可以用在主实验中。3.1.2 实验设计和流程

实验1为死亡暴露(暴露 vs.对照)单因素被试间设计, 因变量为国货选择数量, 有72名大学生(平均年龄22.2岁, 其中男性38人)参与。

实验流程如下:首先, 在无关分心任务(简单的加减法算术题, 目的是增加被试对实验的卷入)后操纵死亡暴露。参照Fritsche和Jonas (2008),让死亡暴露组(vs.对照组)想象自己被诊断患有无法治愈的传染病(vs.被诊断需要做牙科手术), 之后两组均回答两条开放式问题(“想到你生命即将终结(vs.即将做牙科手术), 你此刻会有哪些情绪反应?你认为, 你死亡时及死亡后(vs.做牙科手术时及手术后)身体会有哪些变化?”); 之后, 测量个人控制感,和恐惧情绪的强度。对Fritsche和Jonas (2008)中的3个形容词即无助感、无力感、缺乏控制感进行略微改动, 让被试评定“此刻, 我感到自己无助/无力/缺乏控制感”这3个条目是否符合自己的实际情况(其中, 1=非常不符合, 7=非常符合)。3个条目的信度较为理想(内部一致性系数α = 0.839), 因此将其加总并平均, 形成控制感均分, 分值越高表明控制感程度越低。从正性和负性情绪(positive and negative moods, PANAS) (Watson & Clark, 1988)中筛选出2条与恐惧相关的条目(“恐惧的”和“害怕的”, 内部一致性系数α = 0.855), 让被试评定自己此刻体验到每种情绪的程度, 其中, 1=非常少, 5=非常多。将这两条条目加总平均, 以形成恐惧情绪强度均分。接下来测量自尊。从Heatherton和Polivy(1991)使用的20条目的状态自尊量表(state self-esteem scale)中选出13条因子负荷超过0.5的条目(内部一致性α = 0.763), 让被试指出每条表述与自己实际情况的符合程度(1=一点也不符合, 5=非常符合)。将这些条目加总平均, 形成自尊均分。之后, 测量被试的爱国主义和内群认同。从爱国主义量表(Patriotism Scale, Kosterman, & Feshbach,1989)中选取10条因子负荷超过0.50的条目(内部一致性系数α = 0.857), 让被试指出自己对每条表述的同意程度(1=强烈不同意, 5=强烈同意)。将这10条条目加总并平均, 以形成爱国主义均分。我们使用Tropp和Wright (2001)开发的将内群包含进自我(Inclusion of Ingroup in the Self)的测项来测量内群认同, 将此处的内群变成母国中国。最后, 使用前测中选出来的品牌组合, 让被试从每种组合中二选一, 并提示被试两种品牌的价格、质量、外观等属性均相同, 不同的只是原产地, 并明确地告诉被试一个是国内品牌, 另一个是国外品牌。

3.1.3 操作核查和结果分析

操作核查:对被试在第一个开放式问题(想到你生命即将终结(vs.即将做牙科手术)时, 你会有哪些情绪反应?)上的回答进行内容分析, 将提及恐惧、恐怖、可怕、害怕、毛骨悚然等字词者编码为1, 提及其它字词者编码为0。结果发现, 死亡暴露组(n

= 37)中有26人(70.3%)提及恐惧,对照组(n

=35)中有29人(82.9%)提及恐惧,两组差异不显著(Pearson χ= 1.58,p

= 0.209), 表明死亡暴露的操纵成功, 死亡暴露组和对照组都体验到了恐惧情绪。为进一步检验两组在恐惧情绪的强度上有无差异, 进行单因素方差分析(因变量是恐惧情绪的均分)。结果发现, 死亡暴露组(M

= 3.54,SD

= 1.39)和对照组(M

= 3.51,SD

= 1.67)体验到的恐惧情绪均较为强烈(大于均值3), 且程度相似,F

(1,70) =0.01,p

= 0.942, 表明死亡暴露的操纵没有导致恐惧情绪强度的差异。最后, 检验两组在恐惧内容上有无区别。对被试在开放式问题上的回答进行再次分析, 发现, 在死亡暴露组提及恐惧的被试(n

= 26)中, 有25人(96.2%)表达的恐惧都与死亡相关(如,怕失去生命, 怕死后被人遗忘等); 而在对照组提及恐惧的被试(n

= 29人)中, 有28人(96.6%)表达的恐惧都与牙痛有关(如, 怕牙痛, 怕做牙齿手术等)。这一结果表明, 死亡暴露的操纵会引发被试在恐惧内容上的差异。主要结果:参考Keinan和Kivetz (2011)将选外国货编码为0, 选国货编码为1, 将3对产品选择加总, 形成因变量国货选择数量(取值为0~3,M

=1.60,SD

= 0.85)。首先, 检验死亡暴露到底是增加还是降低国货选择数量, 独立样本t检验发现, 死亡暴露组的国货选择数量(M

= 1.97,SD

= 0.76)显著高于对照组(M

= 1.20,SD

= 0.76),t

(70)= 4.31,p

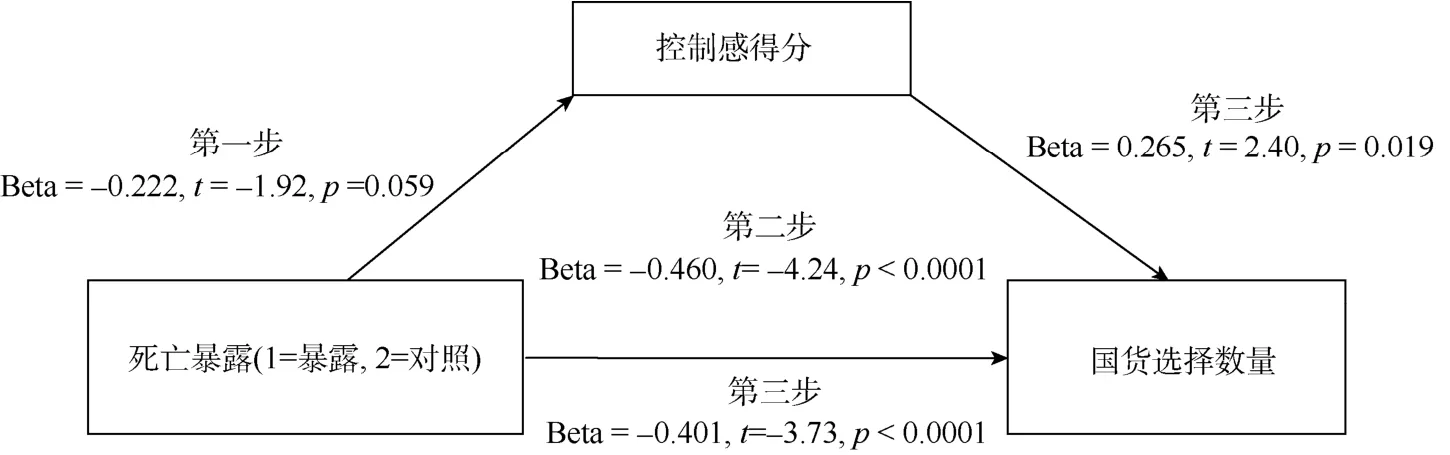

<0.0001。其次, 检验是否个人控制感的缺失为中介机制。采用传统的Baron和Kenny (1986)三部曲检验方法, 并在每一步中都将其它可能的中介变量如爱国主义均分、恐惧情绪的强度、内群(母国)认同得分作为协变量, 放进模型第二层。发现, 控制感得分部分中介死亡暴露对国货选择数量的影响(具体结果详见图1), 爱国主义、恐惧情绪强度以及母国认同等均不能解释死亡暴露对国货选择的影响。为慎重起见, 参考Preacher和Hayes (2008) 进行Bootstrap分析(用5000个bootstrap)。发现, 将控制感放在中介变量位置时, 模型95%的置信区间为[‒0.2971, ‒0.0134], 不包含0, 说明控制感在死亡暴露与国货选择数量间起中介作用; 但当将爱国主义、母国认同、恐惧情绪强度等分别放在中介变量位置时, 模型95%的置信区间均包含0。上述Bootstrap结果与三部曲结果是一致的:死亡暴露增加消费者国货选择的机制是源于控制感缺失, 被试的爱国主义情绪、恐惧情绪强度以及对内群(母国)认同等备则解释可以排除。最后, 检验死亡暴露组和对照组在控制感得分上的不同是否源于恐惧内容的差异。将死亡暴露组中提及恐惧死亡的被试(n

= 25)筛选出来, 描述性统计发现其控制感得分的均值(标准差)为2.56(1.09); 将对照组中提及恐惧牙痛的被试(n

=28)筛选出来, 描述性统计发现他们控制感得分的均值(标准差)为2.13 (0.99)。用Cohen’d

公式检验两组均值间的差异是否显著, 结果发现, Cohen’sd

= 0.41, 效应值(effect-size)r

= 0.20。根据Cohen(1992),df

= 2(N

‒ 1), Cohen’d

= 2t×sqrt df, 所以,t

=2.09 > 1.98,p

< 0.05。说明, 死亡暴露组和对照组在控制感得分上的差异的确源于恐惧内容的差异, 对死亡的恐惧(vs.对牙痛的恐惧)降低了被试的控制感感知, 进而促使他们通过选择国货的形式来寻求国家内群的代理控制。

图1 控制感得分中介效应示意图

3.1.4 结论和讨论

综上, 实验1的结果证明假设1a成立、假设1b不成立, 说明死亡暴露也会促使发展中国家的消费者选择国货以补偿个人控制感缺失, 而非选择外国货以提升自尊。这一结果表明, 暴露于死亡信息时, 消费者的文化世界观防御心理比自尊防御心理更为强烈。同时, 实验1的结果还说明爱国主义情绪不是死亡暴露下消费者增加国货选择的唯一原因。尽管实验1还排除了其它可能的中介机制,如恐惧和焦虑情绪的强度、爱国主义、内群认同等,但是实验1仍然有可以改进之处。其一, 实验1的结果有待通过更换其它的死亡暴露启动方法来重复验证; 其二, 实验1使用的全是功能性产品(如冰箱, 运动鞋等), 研究结论是否适用于享乐性产品(如薯条、蛋糕等)仍不得而知; 其三, 实验1并没有探讨何时死亡暴露将不再影响消费者的产品选择。实验2将解决这三点不足。

3.2 实验2

实验2旨在重复实验1的发现, 并进一步检验假设2a和假设2b何者成立。实验2将更换死亡暴露的操纵方式, 让被试阅读空难新闻。这样做的考虑是, 其一, 空难新闻在日常生活中非常普遍, 运用空难新闻来启动死亡暴露能够增加本文的实践价值; 其二, 更换死亡暴露的操纵方式能够增加实验1的结果在方法上的强健性, 并排除实验1的结果对特定启动方式的依赖。值得提出的是, 实验1发现爱国主义和内群认同均不会影响本文的假设,因此实验2将不再测量这些变量。但是实验2还将继续测量恐惧情绪强度, 因为更换死亡暴露的操纵方式可能会引起被试在恐惧情绪强度上的差异, 这一情绪差异将有可能影响被试的产品选择。

3.2.1 前测

让25名学生被试指出自己对4个虚拟品牌Shuwole薯片、Novance薯片、Jiashang蛋糕和Harosize蛋糕等是否熟悉, 并请他们判断每个品牌来源于国内还是国外。频数分析发现:(1)所有被试中有98%报告对4个品牌都不熟悉, 说明实验结果不会受品牌熟悉度影响; (2)分别有92%和89%的被试认为Shuwole薯片和Jiashang蛋糕是国产品牌,分别有90%和93%的被试认为Novance薯片和Harosize蛋糕是国外品牌, 说明这四种虚拟品牌名能够反映预期的品牌来源国联想。

3.2.2 实验设计和流程

实验2采用死亡暴露(暴露 vs.对照)×人际归属感启动(是vs.否)双因素被试间设计, 因变量为国货选择数量。有121名本科生和研究生(平均年龄20.3岁, 其中男性40人)参与。

实验2的流程和实验1相似, 区别之处仅在于以下几点:第一, 新的死亡暴露操作。参考Liu和Smeesters (2010)和柯学(2009), 死亡暴露组阅读飞机失事的新闻报道, 而对照组阅读牙科手术的新闻报道。具体而言, 死亡恐惧组阅读完包含遇难人数、事故现场描述等内容后, 回答“此次飞机失事事故中有多少人遇难及失踪?请简要地描述遇难现场的场景; 你看到此则新闻时有哪些情感反应?”等问题; 而对照组阅读完包含牙科手术的流程简介和具体细节等内容后, 回答“该牙科手术包含几个环节?请简要描述牙科手术流程; 你看到此则新闻时有哪些情感反应?”等问题。第二, 在无关分心任务之后, 用和实验1相同的条目来测量被试的个人控制感、恐惧情绪的强度和自尊水平, 但没有测爱国主义和内群认同。继续测量自尊是因为假设2b预测未启动人际归属感时, 低自尊会中介死亡暴露对外国货选择数量的影响, 实验2将验证这一假设是否成立。第三, 在自尊的测量之后、产品选择任务之前新增了人际归属感的操纵。参考恐惧管理理论的学者Cox等人(2008)实验2的操作, 启动人际归属感组回忆“一次与你母亲或父亲相处的情境, 在这个情境中你母亲或父亲对你进行了积极评价, 也即她/他对你的表现没有做出任何批评, 他/她接受你的表现仅仅因为你就是你, 而且仅仅因为他/她爱你。”未启动人际归属感组回忆“请回忆您与一个最近刚认识的人相处的一个情境。你对他/她很陌生,你们只是点头之交, 因此对他/她没有任何喜欢或厌恶的情绪。”之后要求两组被试都尽可能详细地写下这个情境, 如发生时间, 当时的感受等。最后,在产品选择任务中新增了2对从前测筛选出的虚拟的享乐性品牌, 让被试对这5对品牌组合进行二选一。

3.2.3 操作核查和结果

操作核查:内容分析被试在第三个开放式问题(看到此则新闻时你有哪些情绪反应)。发现, 死亡暴露组(n

= 62)中有48人(77.4%)提及恐惧,对照组(n

= 59)中有40人(67.8%)提及恐惧,两组差异不显著(Pearson χ= 1.41,p

= 0.235), 表明死亡暴露的操纵成功, 死亡暴露组和对照组都体验到了恐惧情绪。为进一步检验两组在恐惧情绪的强度上有无差异, 进行单因素方差分析(因变量是恐惧情绪的均分)。结果发现, 两组在恐惧情绪强度上得分相似,M

= 3.50,SD

= 1.58 vs.M

= 3.42,SD

= 1.62;F

(1,119) = 0.07,p

= 0.794。最后, 检验两组在恐惧内容上有无区别。内容分析被试在开放式问题上的回答, 发现, 在死亡暴露组提及恐惧的被试(n

= 48)中, 有45人(93.8%)表达的恐惧都与死亡相关(如,现场恐怖、血腥, 害怕空难等), 而在对照组提及恐惧的被试(n

= 40人)中有38人(95%)表达的恐惧都与牙科手术有关(如, 害怕看牙医, 觉得拔牙很血腥和恐怖等)。这一结果与实验1相同:死亡暴露的操纵会引发被试在恐惧内容上的差异。为检验人际归属感的启动是否有效, 对被试在第三个开放式问题(你当时的感受)上的答案进行内容发现。如果被试在答案中提及温暖、爱、感动、鼓励、支持等字词, 则编码为1, 如果没有提及这些字词, 则编码为0。发现, 在启动人际归属感组(n

=62)中,有43人(69.4%)提及这些感受, 而在未启动人际归属感组(n

= 59)中,仅有3人(5.1%)提及这些感受, 两组差异显著, Pearson χ= 52.99,p

<0.0001。这一结果说明人际归属感的启动成功。主要结果:首先, 检验死亡暴露和人际归属感启动的交互项是否能够显著预测被试的产品选择。双因素方差分析发现, 死亡暴露和是否启动归属感对国货选择数量的交互效应显著,F

(1,117)= 4.69,p

< 0.05, 未启动归属感时, 死亡暴露组的国货选择数量显著高于对照组,F

(1,117) = 16.77,p

< 0.0001,这重复了实验1的发现; 但在启动归属感后, 两组的国货选择数量变得相似,F

(1,117) = 1.21,p

=0.274 (详见图2)。其次, 检验控制感的中介作用。先分析未启动人际归属感条件下的被试(n

= 59),Bootstrap结果表明, 将控制感放在中介变量位置时, 模型95%的置信区间[0.0170, 0.5306]不包含0,说明控制感缺失的中介作用在未启动人际归属感时存在。接下来分析启动人际归属感条件下的被试(n

= 62), 发现, 将控制感放在中介变量位置时, 模型95%的置信区间[‒0.0356, 0.1408]包含0,说明启动人际归属感后, 控制感缺失的中介作用消失。上述结果证明假设2a成立。为检验被试的恐惧情绪强度是否为未启动人际归属感时死亡暴露增加国货选择的备则解释, 同样进行Bootstrap分析。发现模型95%的置信区间[‒0.1020, 0.0994]包含0, 说明恐惧情绪强度不能解释未启动人际归属感时死亡暴露导致的国货选择现象。最后, 检验未启动归属感时, 是否死亡暴露组和对照组在恐惧情绪内容的差异导致了二者在控制感程度上的不同。进行与实验1相同的被试筛选、描述性统计和t值计算, 发现, 死亡暴露组中提及死亡恐惧的被试(n

= 45)的控制感均分(M

=2.87,SD

= 0.80)显著低于对照组中提及牙痛恐惧的被试(n

= 38,M

= 2.44,SD

= 0.90),Cohen’sd

= 0.50, effect-sizer

= 0.25;t

= 3.20 > 2.58,p

< 0.001。这一结果再次证明:死亡暴露组和对照组在控制感程度上的不同源于恐惧内容的不同。

图2 死亡暴露和是否启动人际归属感对国货选择数量的影响

3.2.4 结论和讨论

实验2检验了是否启动人际归属感为死亡暴露对消费者的产品选择发挥作用的边界条件。实验结果对假设2a提供支持, 说明实验1发现的死亡暴露增加国货选择的现象仅在未启动消费者的人际归属感的前提下存在。实验2再次排除了恐惧情绪强度这一备则解释, 并且再次证明未启动人际归属感时, 死亡暴露组和对照组在控制感程度上的差异源于二者恐惧内容的不同。

4 研究总结论和应用

论文通过变换产品品类(功能品和体验品)、死亡暴露的启动方法(想象自己患有不治之症和阅读空难新闻)、采用真实或虚拟品牌等途径检验了死亡暴露会促使消费者采取文化世界观的防御机制(具体表现为支持国货)还是采取自尊的防御机制(具体表现为支持外国货)。实验结果表明, 暴露于死亡信息时, 消费者的文化世界观防御心理优先于自尊提升心理, 因此他们会选择国货而非外国货,个人控制感的缺失起中介作用。同时, 鉴于已有的死亡暴露研究都没有检验何时死亡暴露将不再影响消费者的产品(国货vs.外国货)选择, 本文发现,强化消费者的人际归属感知后, 他们对个人控制感的重视程度降低, 此时死亡信息的暴露并不会促使其支持文化世界观和选择国货。这一结果表明, 启动人际归属感知是本文研究结论的边界条件。最后,鉴于本文两个实验选用的外国品牌均是欧美品牌(如匡威运动鞋、飞利浦MP3等), 如果将外国品牌换成是来自亚洲、非洲或拉丁美洲的土品牌, 是否本文结论依然使用?为探讨这一问题, 63名大学生(男37人,M

= 22.1岁)完成了与实验1相同的死亡暴露启动操作, 之后对4对经过前测筛选出的国产“洋”品牌和亚非拉“土”品牌组合(中国的上岛咖啡vs.巴西的伊瓜苏咖啡; 中国的红旗汽车vs.印度的 TATA汽车; 中国的雪花啤酒vs. 非洲的Chibuku啤酒; 中国的名典咖啡vs.非洲咖啡进行二选一。结果发现, 与对照组(M

= 1.68,SD

= 0.98)相比, 死亡暴露组(M

= 2.34,SD

= 1.31)的国货选择数量显著更多,F

(1,61)=5.20,p

= 0.026。这一结果表明,死亡暴露会降低消费者对国外品牌的购买, 增加国产品牌的购买, 此处的国外品牌不仅局限于来自欧美品牌, 也适用于来自较为落后的亚非拉的土品牌。以下讨论论文的主要理论贡献和管理启示。4.1 理论贡献

本文的首要理论贡献是, 首次探讨了死亡暴露增加国货选择这一现象的边界条件。目前, 探讨死亡暴露与消费者国货(vs.外国货)支持间关系的已有研究(如, Liu & Smeester, 2010; Friese & Hofmann,2008; Fransen et al., 2008)都没有检验何时死亡暴露将不再促使消费者支持国货。本文实验2检验了这一边界条件, 发现, 启动人际归属感后, 死亡暴露导致的国货支持现象会消失。因此, 本文在理论上丰富和拓展了这些已有研究。更重要的是, 尽管学者们很早就提出人际归属感防御可以替代并优先于文化世界观防御的命题(Florian et al., 2002;Harmon-Jones et al., 1997), 但这一命题的实证研究仍然较少。仅Wisman和Koole (2003)报告, 暴露于死亡信息时, 个体会倾向于与自己文化世界观不同的人坐在一起, 以获取归属感。本文将Wisman和Koole (2003)的研究结论拓展到消费行为的研究中,并进一步发现, 满足消费者的人际归属需求后, 死亡暴露将减弱他们的文化世界观防御心理。实验2的结果对这一推理进行了证实。因此, 本文为人际归属感防御可替代文化世界观防御的命题提供了新的实证证据。

本文的另一理论贡献是, 首次用控制感的视角解释了死亡暴露增加国货支持的原因。Liu和Smeesters (2010)发现, 死亡暴露促进国货偏好的现象受爱国主义情绪驱动, 本文发现, 当控制了爱国主义得分后, 低控制感依旧是死亡暴露与国货选择间关系的中介变量。可见, 暴露于死亡信息时人们会感到自己很弱小, 无法独自掌控危险局面, 因此需要求助更强大的国家内群来保护自己, 在本文中人们的具体求助方式是支持国家内群和选择国货。这一结论与现实生活实例相吻合。现实生活中, 每逢大灾难过后, 人们对内群的支持率总会上升(如9.11恐怖袭击后布什总统的支持率上升), 并会去购买与内群相关的物体或符号(如国货)。同时, 这一结论也与TMT的一些从众研究(Carnevale, 1985;Pyszczynski et al., 1996)的结论相吻合,也与学者们对当代社会人类的基本动机的研究(Kenrick,Griskevicius, Neuberg, & Schaller, 2010)结果相一致。综上, 本文的研究结论是引人深思的:人们选择国货、支持国家内群是有时会是一种从众现象,目的是自我保护。同时, 这一结论对管理实践有如下启示:在人力资源的管理中, 利用恐惧与威慑并不能增加员工对一个组织与机构的真正热爱; 在金融风险产品(如保险和航空)的定位与广告实践中,可以着眼于满足消费者的自我保护愿望而非宏扬高尚的社会情感。

然而, 值得指出的是, 我们并没有完全否定Liu和Smeesters (2010), 只是我们的数据没有发现爱国主义是死亡暴露与国货选择间关系的中介变量。我们认为有两种可能性的解释:(1)由于目前发展中国家(如中国、印度等)正处于社会急剧变革时期, 现有制度并不能保障每个人的生活, 因此这些国家的消费者可能会感到更多的控制感缺乏, 并且对控制感的拥有更为看重。事实上, 已有跨文化研究也已指出, 西方发达国家的人们(如美国人)要比东方发展中国家的人们(如中国人)感知到的个人控制感更高(Zhou et al., 2012)。(2)爱国主义和控制感是两个不同的构念, 面临死亡威胁时, 个体会通过选择国货来补偿控制感的缺失, 但他们并不一定是高爱国主义者; 同样, 死亡恐惧下高爱国主义者支持国货的目的可能并非补偿控制感的缺失, 反而是受情感驱动, 如追求人生意义(Heine et al., 2006)等。后续研究可以检验这一猜想。

本文的理论贡献之三是, 首次用恐惧管理的视角检验了原产国刻板印象的边界条件。研究发现,发展中国家的消费者持有一种原产国刻板偏见, 即认为来自发达国家的产品的感知质量更优、更能代表身份与地位, 因而更愿意选择(Maheswaran, 1994;Peterson & Jolibert, 1995; Batra et al., 2000)。而且研究指出, 出生于90后的消费者要比年长的消费者尤其更倾向于选择外国货(Hung, Gu, & Yim,2007)。然而, 截至目前, 尚没有学者检验是否这种原产国刻板印象会在死亡暴露这一情境下消失, 本文对此进行了检验。本文的的实验1和实验2重复发现, 对于来自国内的90后大学生被试而言, 当体验到死亡恐惧时他们会转而选择国货而非外国货。这一发现对已有的关于原产国刻板偏见的研究进行了补充和完善, 说明在危难时刻年轻的消费者也会在内心消除对内群符号(如产品)的偏见。同时,这一发现也启示品牌管理者:大灾难过后, 将国产品牌定位于满足年轻消费者对生存与安全的需求比定位于满足其对身份与地位的追求更为有效。

本文的理论贡献之四是, 在选择国货(vs.外国货)的情境下检验了TMT的自尊提升假设和文化世界观防御假设何者更会被消费者优先采纳。已有研究发现, 死亡暴露会促使消费者偏爱和支持国货,以捍卫自己文化世界观的(Liu & Smeester, 2010;Friese & Hofmann, 2008; Fransen et al., 2008)。而发展中国家的消费者认为购买外国货是提升自尊、获取高身份、高地位的途径(Batra et al., 2000)。可见,对于发展中国家的消费者而言, 面临死亡暴露时他们会同时存在提升自尊和捍卫文化世界观这两种心理。本文检验了这两种防御机制的关系。我们发现, 暴露于死亡信息时, 消费者的文化世界观防御心理会比自尊防御心理更为强烈, 因此他们会选择国货而非外国货。尽管TMT的研究对自尊防御和文化世界观防御分别进行了广泛探讨, 但检验这两种机制间关系的研究并不多见。为数不多的研究发现, 自尊防御可以替代文化世界观防御(Harmon-Jones et al., 1997), 本文关于文化世界观防御优先于自尊防御的发现, 为TMT研究提出的不同防御机制间的关系提供了新的支持证据。

4.2 管理启示

除上文提及的组织管理实践启示外, 本文对国产品牌的研发、运营与管理提出如下建议。其一、本文发现提及死亡信息会让消费者感到自己控制感缺乏, 而最新研究发现, 缺乏控制感时消费者更偏爱性能稳定、操作简单、指导语明确的产品(Shepherd, Kay, Landau, & Keefer, 2012)。因此, 建议国产品牌在新产品研发时测重这些属性, 同时避免研发出的新产品外观花哨复杂但难以操作。其二、本文发现, 消费者在观看灾难报道、得知他人或自己生命即将终结时会更加倾向于选择国货。这启示国产品牌商可以在大型灾难性事件(如地震、台风)、事故(如矿难、空难)、流感传染(如近期备受关注的H7N9禽流感传播)等发生不久便在灾区低调地开展社会公益活动; 同时在产品宣传与广告实践中可以测重满足灾区消费者或遇难者家属对控制感的需求(如可以将广告语设置成“生活由你自己掌控”等), 从而增加消费者对品牌的喜爱。其三,本文发现, 灾难或与死亡相关的信息是促进国货选择的导火线, 因此为了达到更好的宣传效果, 国产品牌的最佳广告投放时间是在新闻节目而非其它娱乐性、综艺性节目之后, 因为新闻节目往往会包含与死亡相关的报道。

4.3 未来研究方向

尽管本文通过更换品类和启动方法等途径首次检验了死亡暴露与国货支持间的现象、中介及调节机制, 并且首次发现发展中国家消费者的原产国刻板偏见在死亡恐惧的条件下会消失, 然而本文依旧存在不足。主要不足是, 本文未能在灾难(如近期的吉林松原地震、中石化燃气爆炸)发生后深入受灾现场采集消费者的国货购买数据, 并且未能使用这些亲身经历死亡暴露的样本来验证本文提出的中介及边界机制。但我们推测对于亲身经历死亡暴露的样本而言, 本文结论可能会依旧成立。我们的后续研究将检验这一可能性。

除解决上述不足外, 一个非常有趣的话题是探讨控制感缺乏与一些社会现象间的关联。当前, 控制感缺失已成为一种社会现象, 同时国内消费者对房产、文凭、权利和奢侈品等的购买欲日益膨胀并带来了很多社会问题。有研究已指出, 权利和选择是获取控制感的两种途径(Inesi, Botti, Dubois,Rucker, & Galinsky, 2011), 因而探讨(1)是否控制感的缺失会加剧了人们的物质主义倾向进而降低了主观幸福感; (2)是否控制感缺失强化了人们对地位、权力等的狂热渴望等将是一个造福社会的研究课题。

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986).The moderator–mediator variable distinction in social psychological research:Conceptual, strategic, and statistical considerations.Journal of Personality and Social Psychology, 51

(6),1173–1182.Batra, R., Ramaswamy, V., Alden, D. L., Steenkamp, J. B., &Ramachander, S. (2000). Effects of brand local and nonlocal origin on consumer attitudes in developing countries.Journal of Consumer Psychology, 9

(2), 83–95.Beck, E. (1973).The denial of death

. New York: Free Press.Burger, J. M., & Cooper, H. M. (1979). The desirability of control.Motivation and Emotion, 3

(4), 381–393.Burger, J. M. (1989). Negative reactions to increases in perceived personal control.Journal of Personality and Social Psychology, 56

(2), 246–256.Carnevale, P. J. (1985). Property, culture and negotiation. In R.N. Kramer & D. M. Messick (Eds.),Negotiation as a social process

(pp.309–323). Thousand Oaks, CA: Sage.Castano, E., Yzerbyt, V., Paladino M. P., & Sacchi, S. (2002). I belong, therefore, I exist: Ingroup identification, ingroup entitativity, and ingroup bias.Personality and Social Psychology Bulletin

,28

(2), 135–143Cleveland, M., Kalamas, M., & Laroche, M. (2012). It’s not easy being green”: Exploring green creeds, green deeds,and internal environmental locus of control.Psychology &Marketing, 29

(5), 293–305.Cohen, J. (1992). A power primer.Psychological Bulletin,112

(1), 155–159.Cox, C. R., Pyszczynski, T., Greenberg, J., Abdollahi, A., &Soloman, S. (2008). Terror management and adults’attachment to their parents: The safe haven remains.Journal of Personality and Social Psychology, 94

(4),696–717.Das, E., Bushman, B. J., Bezemer, M. D., Kerkhof, P., &Vermeulen, I. E. (2009). How terrorism news reports increase prejudice against outgroups: A terror management account.Journal of Experimental Social Psychology, 45

(3),453–459.Elliott, R., & Wattanasuwan, K. (1998). Brands as symbolic resources for the construction of identity.International Journal of Advertising, 17

(2), 131–144.Ferraro, R., Shiv, B., & Bettman, J. R. (2005). Let us eat and drink, for tomorrow we shall die: Effects of mortality salience and self-esteem on self-regulation in consumer choice.Journal of Consumer Research, 32

(1), 65–75.Florian, V., Mikulincer, M., & Hirschberger, G. (2002). The anxiety-buffering function of close relationships: Evidence that relationship commitment acts as a terror management mechanism.Journal of Personality and Social Psychology,82

(4), 527–542.Fransen, M. L., Fennis, B. M., Pruyn, Ad, T. H., & Das, E.(2008). Rest in peace? Brand-induced mortality salience and consumer behavior.Journal of Business Research,61

(10), 1053–1061.Friese, M., & Hofmann, W. (2008). What would you have as a last supper? Thoughts about death influence evaluation and consumption of food products.Journal of Experimental Social Psychology, 44

(5), 1388–1394.Fritsche, I., & Jonas, E. (2008). The role of control motivation in mortality salience effects on ingroup support and defense.Journal of Personality and Social Psychology, 95

(3),524–541.Griffin, J. M., Fuhrer, R., Stansfeld, S. A., & Marmot, M.(2002). The importance of low control at work and home on depression and anxiety: Do these effects vary by gender and social class?Social Science & Medicine, 54

(5),7

83–798.Harmon-Jones, E., Simon, L., Greenberg, J., Pyszczynski, T.,Solomon, S., & McGregor, H. (1997). Terror management theory and self-esteem: Evidence that increased self-esteem reduced mortality salience effects.Journal of Personality and Social Psychology, 72

(1), 24–36.Heatherton, T. F., & Polivy, J. (1991). Development and validation of a scale for measuring state self-esteem.Journal of Personality and Social Psychology

,60

(6),895–910Heine, S. J., Proulx, T., & Vohs, K. D. (2006). The meaning maintenance model: On the coherence of social motivations.Personality and Social Psychology Review, 10

(2), 88–110.Hung, K. H., Gu, F. F., & Yim, C. K. (2007). A social institutional approach to identifying generation cohorts in China with a comparison.Journal of International Business Studies, 38

(5), 836–853.Inesi, M. E., Botti, S., Dubois, D., Rucker, D. D., & Galinsky,A. D. (2011). Power and choice: Their dynamic interplay in quenching the thirst for personal control.Psychological Science, 22

(8), 1042–1048.Ke, X. (2009). Catastrophes induce less consumers’variety-seeking: A study based on the theory of terror management.Management World,

(11), 122–129.[柯学. (2009). 大灾难可以减少消费者的多样化寻求行为:一个基于恐怖管理理论的研究.管理世界

, (11),122–129.]Keinan, A., & Kivetz, R. (2011). Productivity orientation and the consumption of collectable experiences.Journal of Consumer Research, 37

(6), 935–950.Kenrick, D. T., Griskevicius, V., Neuberg, S. L., & Schaller, M.(2010). Renovating the pyramid of needs: Contemporary extensions built upon ancient foundations.Perspectives on Psychological Science, 5

(3), 292–314.Kosterman, R., & Feshbach, S. (1989). Toward a measure of patriotic and nationalistic attitudes.Political Psychology,10

(2), 257–274.Liu, J., & Smeesters, D. (2010). Have you seen the news today?The effect of death-related media contexts on brand preferences.Journal of Marketing Research, 47

(2),251–262.Maheswaran, D., & Agrawal, N. (2004). Motivational and cultural variations in mortality salience effects: Contemplations on terror management theory and consumer behavior.Journal of Consumer Psychology, 14

(3), 213–218.Maheswaran, D. (1994). Country of origin as a stereotype:Effects of consumer expertise and attribute strength on product evaluations.Journal of Consumer Research, 21

(2),354-365.Martin, L. L. (1999). I-D Compensation theory: Some implications of trying to satisfy immediate-return needs in a delayed-return culture.Psychological Inquiry, 10

(3),195–208.Mikulincer, M., Florian, V., & Hirscheberger, C. (2003). The existential function of close relationships: Introducing death into the science of love.Personality and Social Psychology Review, 7

(1), 20–24.Peterson, R. A., & Jolibert. A. J. P. (1995). A meta-analysis of country-of-Origin effects.Journal of International Business Studies, 26

(4), 883–900.Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models.Behavior Research Methods, 40

(3), 879–891.Pyszczynski, T., Greenberg, T. J., & Solomon, S. (1997). Why do we need what we need? A terror management perspective on the roots of human social motivation.Psychological Inquiry, 8

(1), 1–20.Pyszczynski, T., Wicklund R. A., Floresku S., Koch, H., Gauch,G., Solomonn, S., & Greenberg, J. (1996). Whistling in the dark: Exaggerated consensus estimates in response to incidental reminders of mortality.Psychological Science,7

(6), 332–336.Rodin, J. (1986). Aging and health: Effects of the sense of control.Science, 233

(4770), 1271–1276.Rosenblatt, A., Greenberg, J., Solomon, S., Pyszczynski, T., &Lyon, D. (1989). Evidence for terror management theory: I.the effects of mortality salience on reactions to those who violate or uphold cultural values.Journal of Personality and Social Psychology, 57

(4), 681–690.Rothbaum, F., Weisz, J. R., & Snyder, S. S. (1982). Changing the world and changing the self: A two-process model of perceived control.Journal of Personality and Social Psychology, 42

(1), 5–37.Routlege, C., Arndt, J., & Goldenberg, L. (2004). A time to tan:Proximal and distal effects of mortality salience on sun exposure intentions.Personality and Social Psychology,30

(10), 1347–1238.Shepherd, S., Kay, A. C., Landau, M. J., & Keefer, L. A.(2012). Evidence for the specificity of control motivations in worldview defense: Distinguishing compensatory control from uncertainty management and terror management processes.Journal of Experimental Social Psychology,47

(5), 949–958.Snyder, C. R. (1997). Control and the application of Occam's razor to terror management theory.Psychological Inquiry,8

(1), 48-49.Steele, C. M., & Liu, T. J. (1983). Dissonance processes as self-affirmation.Journal of Personality and Social Psychology, 45

(1), 5–19.Tropp, L. R., & Wright, S. C. (2001). Ingroup identification as the inclusion of ingroup in the self.Personality and Social Psychological Bulletin

,27

(5), 585–600Warburton, W. A., Williams K. D., & Cairns D. R. (2006).When ostracism leads to aggression: The moderating effects of control deprivation.Journal of Experimental Social Psychology, 42

(2), 213–220.Watson, D., & Clark, L. A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect:The PANAS scales.Journal of Personality and Social Psychology, 54

(6), 1063–1070.Wisman, A., & Koole, S. L. (2003). Hiding in the crowd: Can mortality salience promote affiliation with others who oppose one's worldviews?Journal of Personality and Social Psychology, 84

(3), 511–526.Zhou, X. Y., He, L. N., Yang, Q., Lao, J. P., & Baumeister, R. F.(2012). Control deprivation and styles of thinking. Journal of Personality and Social Psychology, 102

(3), 460–478.