视觉搜索中的情绪干扰项预习效应*

2014-02-06牟兵兵宛小昂

牟兵兵 宛小昂

(清华大学心理学系, 北京 100084)

1 问题提出

情绪对注意、记忆、决策等许多认知过程产生影响(Dolan, 2002)。刺激的情绪效价可以影响人们对它们进行视觉搜索时的效率。负性的刺激, 因其传递威胁性信息, 往往比中性的或正性的刺激更迅速地吸引人们的注意。例如, 在对情绪面孔进行视觉搜索时, 搜索生气的脸比搜索中性的脸要快(Öhman, Lundqvist, & Esteves, 2001), 也往往比搜索高兴的脸更快(Eastwood, Smilek, & Merikle,2001; Fox et al., 2000; Gilboa-Schechtman, Foa, &Amir, 1999; Hansen & Hansen, 1988; Horstmann &Bauland, 2006; Juth, Lundqvist, Karlsson, & Öhman,2005; Tipples, Atkinson, & Young, 2002)。在对图片进行搜索时, 搜索蛇和蜘蛛这些与恐惧有关的动物要比搜索中性的花或蘑菇更快(Öhman, Flykt, &Esteves, 2001), 也比搜索马和猫这些与恐惧无关的动物更快(Lipp, Derakshan, Waters, & Logies,2004)。

刺激的情绪效价不仅影响着人们对它们的加工速度, 也影响人们对后续呈现的刺激的加工。例如, 人们对当前刺激的效价进行判断时, 在当前刺激与之前刺激效价一致的条件下比它们不一致的条件下反应速度更快, 体现出一种情绪的启动效应(Fazio, 2001)。又例如Lamy, Amunts和Bar-Haim(2008)让被试在一些中性面孔中搜寻生气或高兴的靶子面孔, 如果前后两个试次的靶子面孔效价一致(例如都是生气的或都是高兴的), 被试在后面一个试次中的反应会比这两次搜索的靶子效价不一致时更快, 体现出一种“跳出的情绪启动效应”(Emotional Priming of Pop-out)。但同时他们也发现,如果让被试从生气的或高兴的面孔里搜索中性面孔, 这种试次间效应就不显著。这些实验结果表明,先前成功的搜索经验与靶子的情绪效价之间产生了交互作用, 影响了当前搜索的效率。

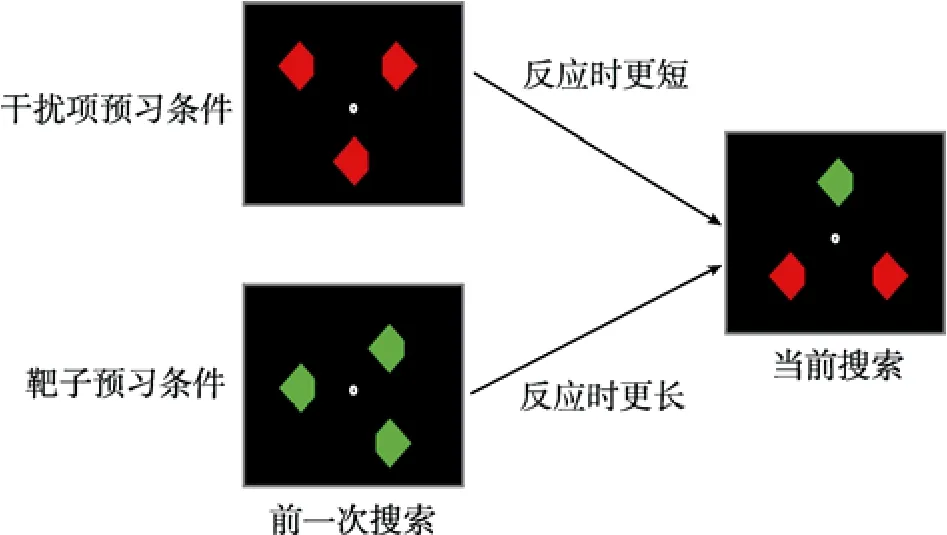

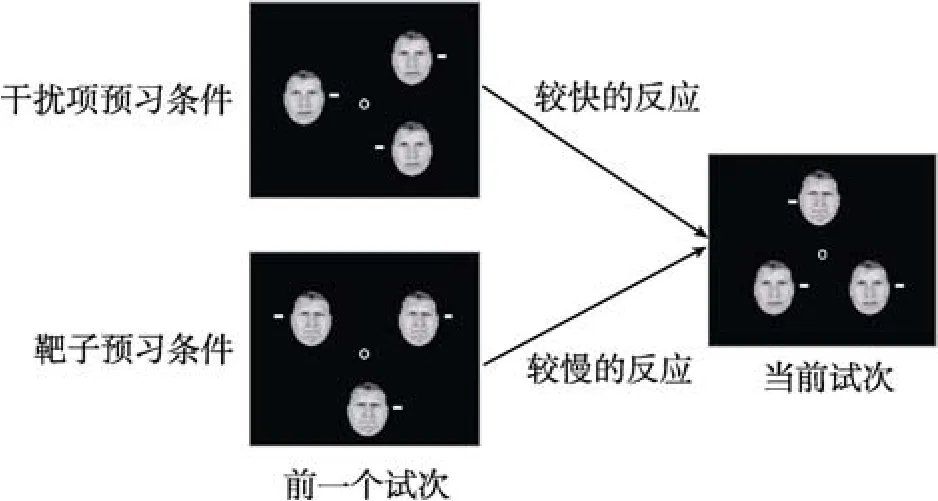

不仅只有先前成功的搜索经验能够影响后续的搜索, 先前不成功的搜索经验也会对后续的搜索产生影响, 这种影响可以通过干扰项预习效应(Distractor Previewing Effect)体现。干扰项预习效应首先在颜色搜索任务中被发现, 当给被试呈现混合交替有靶子和无靶子的试次时, 若当前试次中干扰项颜色与之前无靶子试次中刺激颜色一致(干扰项预习条件), 则被试的反应会比当前试次中靶子颜色与无靶子试次中刺激颜色一致(靶子预习条件)时更快(Ariga & Kawahara, 2004; Goolsby, Grabowecky, & Suzuki, 2005)。如图1所示, 如果被试在前一个试次中预习了红色刺激, 则在当前呈现绿色靶子和红色干扰项的试次中, 其反应会比在前一个试次中预习了绿色刺激时快。干扰项预习效应在情绪材料的视觉搜索中也出现过。Wan, Tian和Lleras(2014)要求大学生被试在3个情绪面孔的示意图中找到情绪效价与众不同的一个靶子, 并判断靶子的左侧还是右侧有一个白色横线。如果当前试次是从中性面孔中搜索负性面孔, 被试的反应会受到前一个无靶子试次的影响, 即他们的反应在前面一个试次中的3张脸都是中性时(干扰项预习条件)比前一个试次中3张脸都是负性(靶子预习条件)时更快。但是, 如果当前的视觉搜索是从中性面孔中搜索正性面孔, 或是从正性或负性的面孔中搜索中性面孔,则不存显著的干扰项预习效应。这些结果说明, 先前不成功的视觉搜索经验与刺激的情绪效价产生了交互作用, 对后续的搜索产生了影响。

图1 颜色特征搜索实验中的干扰项预习效应

Lleras, Kawahara, Wan和Ariga (2008)提出, 干扰项预习效应反映了注意的抑制。由于有靶子和无靶子试次交替呈现, 人们在之前无靶子的试次中没有搜索到靶子, 就可能把它们在无靶子试次中搜索过的特征或类别与“不成功”联系起来, 产生注意抑制并在当前的视觉搜索中将注意偏离这种与“不成功”联系起来的特征或类别。这个假说得到了大量行为实验的支持(Levinthal & Lleras, 2008; Lleras,Kawahara, & Levinthal, 2009; Lleras, Levinthal, &Kawahara, 2009; Wan & Lleras, 2010; Wan, Voss, &Lleras, 2011; Wan et al., 2014)。同时, 这个假说也得到了眼动实验和事件相关电位实验结果的支持。眼动实验的结果表明, 被试的扫视潜伏期(即从搜索画面出现, 到被试的视线第一次偏离屏幕中心的注视点之间的时间间隔)在靶子预习条件下比在干扰项预习条件下更长, 而且扫视的准确率(即第一次扫视后视线就到达靶子所在的位置区域的百分比)在靶子预习条件下比在干扰项预习条件下更低, 说明注意受到了抑制进而偏离了之前在无靶子试次中搜索过的特征(Caddigan & Lleras, 2010)。事件相关电位实验的结果也表明, 与空间选择性注意密切相关的N2pc成分在靶子预习条件下更小并且延迟,支持了注意抑制的假说(Shin, Wan, Fabiani, Gratton,& Lleras, 2008)。

因此, Wan等(2014)用情绪面孔示意图作为实验材料发现的干扰项预习效应也可以说明, 先前无靶子试次中的3张负性面孔令人们产生一种“远离负性面孔”的注意倾向, 使在当前的中性面孔里搜索负性面孔的试次中反应变慢, 产生了显著的干扰项预习效应。也就是说, 在之前不成功的搜索中加工过的负性面孔体现的情绪效价信息, 引导了注意在当前搜索中的分配。但是, 中性或正性面孔所体现的效价信息, 则可能没有被注意系统用于引导后面的注意分配。

然而值得注意是, Wan等(2014)使用的是像卡通脸一样的面孔示意图, 生态效度较低, 而且图片表达的情绪过于单一。在以往的视觉搜索实验中,使用面孔示意图和真实面孔图片还有可能产生相互矛盾的结果(Calvo, Nummenmaa, & Avero, 2008;Juth et al., 2005)。因此, 在对生态效度较高的面孔图片进行视觉搜索时, 是否会出现情绪的干扰项预习效应, 是本研究关注的第一个问题。本研究通过实验1回答这个问题。该实验采取了情绪面孔照片作为实验材料, 并在实验1A和1B中分别采用正置和倒置的情绪面孔图片, 以检验效应是由面孔的情绪特征引起的, 还是知觉特征引起的。已有文献表明, 正置面孔的加工是整体的, 将面孔倒置会干扰人们对面孔的整体加工, 但不影响对面孔的特征加工(Farah, Wilson, Drain, & Tanaka, 1998; Maurer,Grand, & Mondloch, 2002)。因此, 将正、倒置面孔的实验结果进行比较, 可以使研究者推断出实验1A关于正置面孔的结果, 是由于被试对情绪面孔的整体加工导致的, 还是对面孔的物理特征的加工导致的。在Wan等(2014)中的研究中, 大学生被试在正置的中性面孔中搜索正置的生气面孔表现出干扰项效应, 在面孔倒置时则没有出现该效应; 而老年被试在这些面孔正置或倒置时均出现了干扰项目预习效应。这个结果至少说明, 面孔示意图所引发的干扰项预习效应, 也许不一定基于它所表达的情绪信息, 至少对老年人而言不是。因此, 本研究的实验1中采用真实面孔图片进行实验, 就非常必要。

另一方面, 即使情绪面孔图片可以引发干扰项预习效应, 也无法使人确定面孔以外的其它刺激所表达出的情绪效价信息, 能否被人们的注意系统用来引导后续搜索中的注意分配。为了回答这个问题,本研究在实验2中采用了情绪性的动物图片(实验2A)和动物示意图(实验2B)作为实验材料, 来检验干扰项预习效应, 并探究其它类型的情绪信息是否可以引起干扰项预习效应。如前所述, 已有文献表明人们搜索生气面孔比搜索高兴或中性面孔更快(Frischen, Eastwood, & Smilek, 2008), 搜索蛇和蜘蛛的图片比搜索蘑菇、花、马、猫的图片更快(Lipp et al., 2004; Öhman, Flykt, et al., 2001), 并有学者认为这两类不对称的搜索实际上都反映了一种威胁优先效应(Threat Superiority Effect), 即人们在视觉搜索中, 能更快地发现那些具有威胁性的信息(Fox,Griggs, & Mouchlianitis, 2007)。因此, 本研究也将对实验1A和2A的结果进行综合分析, 比较两种具有威胁性的信息对注意引导的作用。

2 实验1A:正置情绪面孔图片引起的干扰项预习效应

2.1 方法

2.1.1 被试

被试是17名在校本科生或研究生, 男生8人、女生9人, 年龄在19~26岁, 平均21.2岁。在本实验及本文后面所有的实验中, 被试均为右利手, 视力或矫正视力正常, 每位被试仅参加一个实验。参加实验前, 被试需签署知情同意书, 实验结束后获得一门心理学公选课的实验参与学分或一定金钱报酬。

2.1.2 仪器与材料

实验在英特尔核心计算机上进行, 使用Matlab及Psychophysics工具包控制程序并记录实验结果。计算机显示屏为17英寸, 分辨率为1024 × 768, 刷新率为85 Hz。被试坐在距离屏幕48 cm的座位上,在键盘上按键做出反应。

刺激材料选自日本与高加索人情绪面孔库(Japanese and Caucasian Facial Expressions of Emotion)、日本与高加索人中性面孔情绪库(Japanese and Caucasian Neutral Faces)这两个图片库中高加索人的面孔照片(Matsumoto & Ekman, 1988)。选用的是2位男性和2位女性的面孔照片, 其中A男A女的面孔呈现生气或中性的表情(2×2=4张), B男B女呈现高兴或中性的表情(2×2=4张)。因此, 实验共出现8张不同的面孔图片, 且所有图片都被转换为1°(宽) × 1.3°(高)的黑白图片, 图片之间的亮度和对比度经过Matlab的SHINE工具箱(Willenbockel et al., 2010)处理后相互匹配。每个试次中,黑色背景的中央呈现一个白色的注视点, 大小为0.26º × 0.26º。沿用Ariga和Kawahara (2004)的干扰项预习效应实验中使用的方法, 以这个注视点设置一个10.1º(宽) × 8.2º(高)的椭圆(在实验中并不呈现), 并在上面选取12个彼此等距的点, 每次选取这12个点中能构成等边三角形的3个点, 作为呈现面孔图片的位置。每个试次呈现的面孔图片均来自同一个人, 但不同试次间的面孔可能来自不同的人。在每张面孔图片的左侧或者右侧随机呈现一个白色横杠, 大小为0.42°(宽) × 0.17°(高)。

2.1.3 实验设计

实验要求被试在搜索画面中找到与其它两张面孔表情不同的靶子, 并判断靶子的左侧还是右侧有白色横杠。实验中混合了有靶子和无靶子的试次。在无靶子的试次中3张面孔图片呈现相同的表情, 因此被试不做任何反应。实验中, 有靶子和无靶子试次的比例为5:3且以准随机顺序呈现, 以保证80%的无靶子试次后呈现的是有靶子试次。每位被试完成6组实验, 每组包括96个试次。其中3组呈现的面孔均为生气或中性的表情, 另外3组呈现的面孔均为高兴或中性的表情。6组实验以随机顺序呈现。

根据前后两个试次间的关系, 形成了两种最主要的实验条件, 即干扰项预习条件和靶子预习条件。如果前一个试次中无靶子而当前的试次中有靶子, 并且当前试次中干扰项的表情与前面无靶子试次中的表情一致, 则为干扰项预习条件, 而靶子的表情与前面无靶子试次中的表情一致则为靶子预习条件。如果前后两个试次中均有靶子出现, 则当前试次不能用于分析干扰项预习效应。对于呈现生气和中性面孔的3组实验, 采用2(预习条件:靶子预习或干扰项预习) × 2(靶子类型:生气或中性)被试内设计。对于呈现高兴和中性面孔的3组实验,采用2(预习条件:靶子预习或干扰项预习) × 2(靶子类型:高兴或中性)被试内设计。在本实验及后文实验中, 因变量均为被试的反应时和错误率。

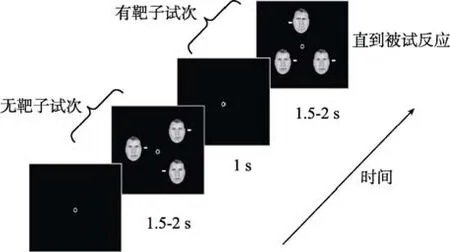

2.1.4 实验程序

实验程序如图2所示。每个试次中先呈现包含注视点的空屏, 呈现时间为1.5~2 s中的一个随机值, 再呈现一个有靶子或无靶子的画面。其中, 无靶子的画面呈现1 s后消失, 被试不做任何反应;有靶子的画面则会一直停留在屏幕上直到被试按键做出反应, 按左键或右键表明白色横杠在靶子的左侧或右侧。若被试反应错误, 则会从戴的耳机中听到一声警示音。正式实验前, 被试需做20次练习以确保理解实验任务。

图2 情绪干扰项预习效应流程图

2.1.5 数据分析

实验程序会记录被试在每一个有靶子的试次作出的反应类型及反应时间。根据前后两个试次的关系, 计算被试在靶子预习条件和干扰项预习条件下的平均反应时和正确率。干扰项预习效应大小即靶子预习条件和干扰项预习条件的平均反应时之差。但是, 为了检验速度——正确率权衡对结果的影响, 也需要分析两种条件下的错误率是否存在差别。

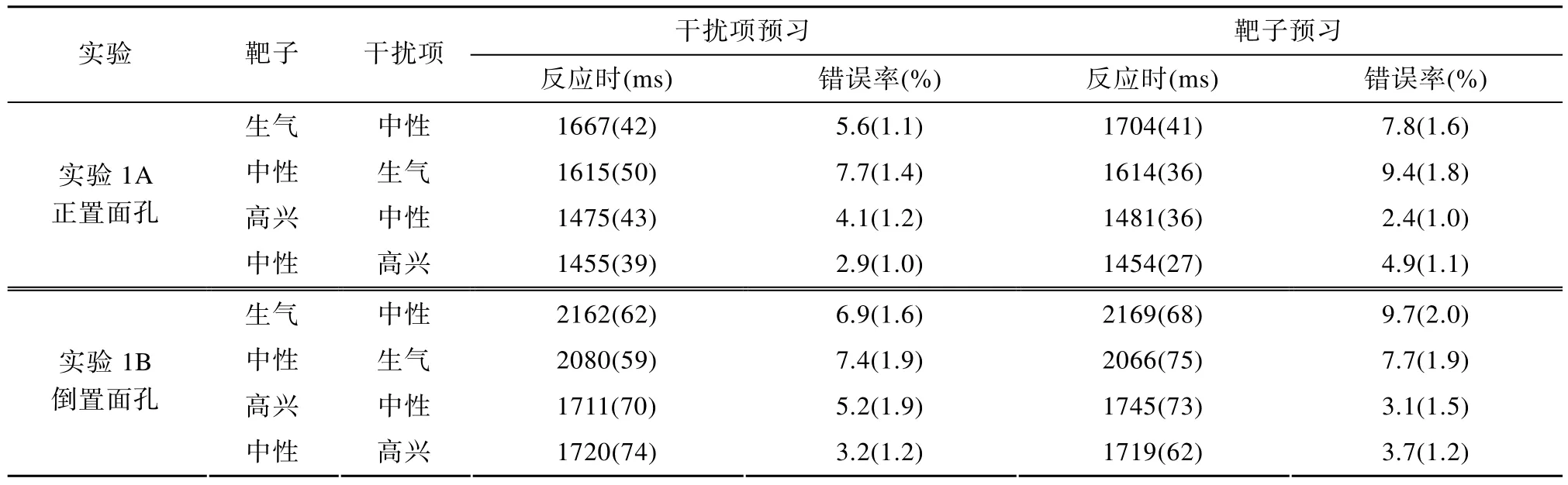

表1 实验1面孔搜索中干扰项预习和靶子预习的比较(括号内为标准误)

2.2 结果与讨论

被试的正确率较高, 为94.5%。在本实验及后文实验中, 为了防止极端值对实验结果产生影响,均剔除了平均值2个标准差之外的极端反应时。本实验各种条件下的平均反应时和错误率在表1中呈现。

如图3所示, 从中性面孔中寻找生气面孔时出现了干扰项预习效应。对于当前是生气面孔靶子和中性面孔干扰项的试次, 如果被试在前一个无靶子试次中预习过生气面孔, 则在当前试次中, 他们的反应会比在先前试次中预习中性面孔时更慢。但是,如果当前搜索是在中性面孔中搜索高兴面孔, 或在生气或高兴的面孔中搜索中性面孔, 则干扰项预习效应不显著。这些结果与Wan等(2014)使用正性、负性、中性面孔示意图时得到的结果一致。但是, 本实验中发现的干扰项预习效应可能是由于面孔所表达的情绪引起的, 也可能由于面孔的物理特征引起。为了排除后一种可能性, 我们在实验1B中将所有的面孔倒置, 再次检验干扰项预习效应是否显著。

图3 实验1A中发现的干扰项预习效应图示

3 实验1B: 倒置情绪面孔图片引起的干扰项预习效应

3.1 方法与结果

实验1B与实验1A在方法上的主要区别是面孔图片倒置呈现。17名在校本科生或研究生参于了本实验, 女生8人、男生9人, 年龄在18~26岁, 平均22.2岁。

3.2 讨论

本实验中, 倒置的情绪面孔未引起任何显著的干扰项预习效应, 与实验1A中正置情绪面孔的结果不同。已有研究表明, 面孔倒置干扰了被试对面孔的整体性加工, 但不影响对面孔的物理特征的加工(Farah et al., 1998; Maurer et al., 2002)。因此, 综合考虑这两个实验的结果, 实验1A中在中性面孔中搜索生气面孔引起的干扰项预习效应, 应该是由面孔表达的情绪引起的, 而非由面孔的物理特征引起的。这个实验结果与Wan等(2014)用情绪面孔的示意图在青年被试引起的情绪干扰项预习效应是一致的, 证实了情绪的干扰项预习效应是一种较为稳定的试次间效应。此外, 对于其它类型的搜索没有发现显著的干扰项预习效应, 则说明情绪的干扰项预习效应受到刺激本身的情绪效价的影响。

此外值得注意的是, 实验1A中被试在生气面孔靶子——中性面孔干扰项试次的反应时比中性面孔靶子——生气面孔干扰项试次的反应时长, 这个结果表面看起来与文献中搜索生气的脸比中性的脸快(Öhman, Lundqvist, et al., 2001)的结果不一致。但是在本实验中, 被试在倒置生气面孔靶子——倒置中性面孔干扰项试次的反应时比倒置中性面孔靶子——倒置生气面孔干扰项试次的反应时长, 与实验1A中正置面孔的结果是一致的。这说明实验1A中被试对生气面孔靶子与中性面孔靶子的反应时差异, 可能不是由于面孔的情绪特征引起的。另外需要注意的是, 关于搜索生气的脸比中性的脸快的文献中采用的是探测任务范式, 以比较被试对不同表情的面孔的搜索速度, 与本研究的任务类型不同。本研究是让被试按照一个维度先找到靶子, 之后对它在另一个维度的特征进行反应, 因此反应的速度不仅仅反映了视觉搜索的速度, 也反映了被试对靶子的另一个特征的反应速度。任务的类型不同, 难以直接进行比较。

4 实验2A: 动物图片引起的情绪的干扰项预习效应

4.1 实验目的

实验1的结果说明人类情绪面孔的图片可以引起干扰项预习效应, 且它是一种较为稳定的情绪的试次间效应。实验2旨在检验传递着不同情绪的动物图片是否也可以引起这种干扰项预习效应。本实验选取了以往研究中常用的蛇和蜘蛛的图片作为与恐惧有关的动物, 马和猫的图片作为与恐惧无关的动物图片。

4.2 方法

18名在校本科生参加了本实验, 女生8人、男生10人, 年龄在18~20岁, 平均19.1岁。本实验与实验1的方法非常相似, 主要区别在于搜索的图片不同。本实验中采用的是蛇、蜘蛛、马、猫的照片, 均选自互联网。每种动物8张图片, 共32张,图片大小一致, 且亮度、对比度经过Matlab的SHINE工具箱(Willenbockel et al., 2010)处理后相互匹配。每位被试完成4组实验, 每组160个试次。每组出现的动物组合分别是蛇—马, 蛇—猫, 蜘蛛—马, 蜘蛛—猫, 组合出现的顺序是随机的。如图4所示, 每个试次的搜索画面包括黑色背景和屏幕中央白色的注视点, 大小为0.43º × 0.43º。每个搜索画面中呈现3张图片, 每张图片大小为8.61º(宽) ×6.46º(高)。搜索画面被分为左上、左下、右上、右下4个象限。每个试次中, 随机选择3个象限呈现图片。在无靶子试次中, 3张图片所表达的情绪是一样, 即都是与恐惧有关的或都是与恐惧无关的; 在有靶子的试次中, 有一张图片所传递的情绪与另外两张不同。每张图片的左侧或右侧随机有一个红色的圆点, 大小为0.86° × 0.86°。实验任务是找到与其它两张图片类别不同的动物图片, 并判断靶子的左侧还是右侧有红点。实验采用了2(预习条件:靶子预习或干扰项预习) × 2(靶子类型:与恐惧有关的或与恐惧无关的动物)被试内设计。

图4 举例说明实验2A中的有靶子画面(左)与无靶子画面(右)

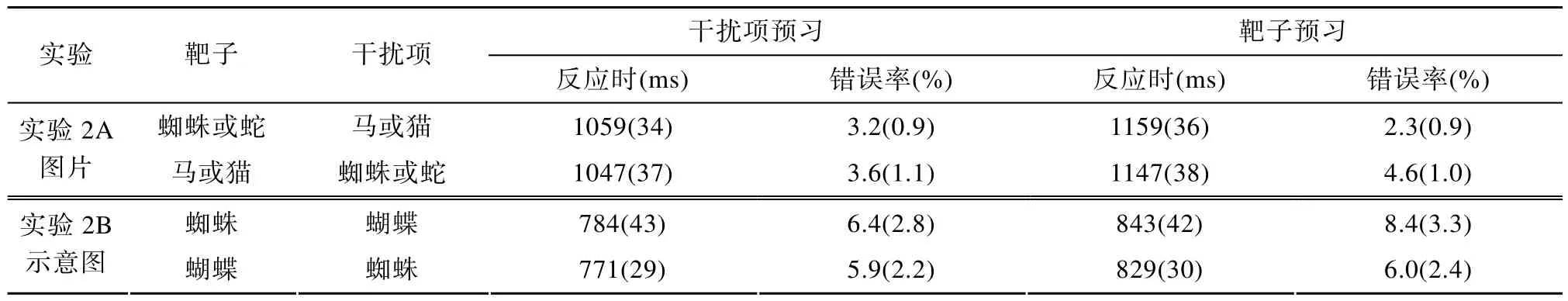

表2 动物搜索中干扰项预习和靶子预习的比较(括号内为标准误)

4.3 结果与讨论

本实验的结果说明, 传递不同情绪的动物图片也可以引起干扰项预习效应。传递同一种情绪的图片各不相同, 但是均属于同一种动物类别。因此,这种情绪的干扰项预习效应是一种以类别搜索为基础的试次间效应。无论是搜索与恐惧有关的动物还是与恐惧无关的动物, 都出现了干扰项预习效应,说明这两种类型的情绪信息都被认知系统记忆, 并在当前的搜索中用于引导注意。与实验1A情绪面孔图片的实验结果相比, 本实验中动物图片引起的干扰项预习效应更强而且具有对称性。

5 实验2B: 动物示意图引起的情绪的干扰项预习效应

5.1 实验目的

实验2A的结果证明了传递着不同情绪的动物图片, 同样可以引起情绪的干扰项预习效应。但是,不同类型的动物图片除了在传递的情绪上有区别外, 其它方面也可能存在差别进而对实验结果产生影响。因此, 本实验采用了蜘蛛和蝴蝶的示意图,进一步检验传递着不同情绪的动物示意图是否也可以引起干扰项预习效应。动物示意图作为真实动物图片的高概括、高浓缩表现形式, 若与真实动物照片一样能引发情绪的干扰项预习效应, 则我们更有理由相信情绪的干扰项预习效应是一种稳定性强的试次间效应。

5.2 方法

20名在校本科生参加了本实验, 女生10人、男生10人, 年龄在19~24岁之间, 平均20.4岁。本实验的方法与前面几个实验基本一致。最重要的区别就是本实验呈现的刺激是蜘蛛和蝴蝶的示意图, 如图5所示, 均为5.2°(宽) × 3.3°(高)的黑白示意图。每个搜索画面呈现3张示意图, 呈等边三角形, 相对位置同实验1的面孔图像。实验任务要求被试找到画面上与另外两张示意图不同的靶子, 判断靶子的左侧还是右侧有红色的圆。实验采用2(预习条件:靶子预习或干扰项预习) × 2(靶子类型:蜘蛛或蝴蝶)被试内设计。

图5 实验2B中采用的蜘蛛 (左)和蝴蝶(右)示意图

5.3 结果与讨论

6 总讨论

本研究通过两个实验证明情绪干扰项预习效应的存在, 说明注意系统可以标记、记忆先前试次中的情绪效价信息, 并引导当前的注意分配。对于实验中的干扰项预习条件和靶子预习条件, 两者唯一的区别就在于关于靶子效价的注意模式有所不同。当前试次中对靶子的反应在被试曾预习过靶子效价(靶子预习条件)时比没有预习过靶子效价时(干扰项预习条件)要慢。Aston-Jones和Cohen (2005)提出, 注意有探索(Exploration)与固着(Exploitation)两种模式, 前一种模式使注意从一种类型的刺激转移到另一种, 而后一种模式使注意停留在同一类型刺激上。也就是说, 经验赋予信息一种“注意效价”。因此, 情绪干扰项预习效应反映的其实是经验赋予的注意效价与刺激的情绪效价之间的交互作用, 体现了自上而下过程和自下而上过程交互作用对注意的分配, 也体现的了情绪与认知的交互作用。

本研究中两个实验的结果一致表明, 被试在先前不成功的视觉搜索中加工过的负性情绪信息可以被注意系统记住, 且用来引导注意, 表现出稳定的干扰项预习效应。已有研究表明, 负性的、传递威胁性信息的刺激, 如生气的脸或蜘蛛、蛇的图片,往往比那些中性的、不传递威胁性信息的刺激更迅速地吸引人们的注意(Lipp et al., 2004; Öhman,Flykt, et al., 2001), 说明这类信息本身是吸引注意的。但是, 本研究关于情绪干扰项目预习效应的实验结果说明, 当这些本身吸引注意的信息与之前失败的搜索经验(搜索过却找不到靶子)联系起来, 那么人们在当前的搜索中则会将注意偏离这种信息,使注意进入“探索模式”, 转移到之前没有选择过的信息上。另一方面, 本研究实验之间关于正性的或中性的情绪信息的结果不尽一致, 实验1中, 在中性面孔中搜索高兴面孔或是搜索中性面孔时, 没有引起显著的干扰项预习效应。在实验2A和2B中,在与恐惧有关的动物图片中搜索与恐惧无关的靶子时, 均有显著的干扰项预习效应。换言之, 中性的、不传递威胁性信息的刺激, 不如负性的、传递威胁性信息的刺激那样强烈地吸引注意, 与不成功的搜索经验联系起来时不一定能够引导注意在当前搜索中的分配。一种可能性是, 情绪干扰项效应中也许存在不对称性, 与对称的非情绪干扰项预习效应不同(Wan et al., 2014)。我们可以推论, 人们在先前试次中加工负性情绪的“不成功”经验, 比起加工正性或中性情绪的“不成功”经验而言, 能更强烈地引导注意系统在当前试次中的分配。但是其它的可能性也存在, 例如除了刺激的情绪效价之外, 也可能有其它因素对干扰项预习效应产生影响, 例如图片的类型及唤醒水平, 这也需要在未来的研究中进一步得到检验。

除了本研究关注的情绪干扰项预习效应之外,文献中也有其它的试次间效应揭示着类似的作用。例如前文中提到的跳出的情绪启动效应, 当人们在中性面孔中搜寻生气或高兴的靶子面孔时, 如果当前试次中的靶子面孔与之前试次中的靶子效价一致, 人们在当前试次中的反应会比它们效价不一致时更快(Lamy et al., 2008), 说明之前成功的搜索经验也可以被记住并用来引导当前的注意分配。但需要注意的是, 该研究中使用的实验任务是让被试判断每个搜索画面中所有面孔表达的情绪全都一致还是存在与众不同的。因此, 刺激的情绪性既定义了视觉搜索的靶子, 也与被试的反应直接相关。又如, 如果当前的视觉刺激与之前的视觉刺激的情绪效价一致, 比起它们的效价不一致时, 人们能更快地判断出当前刺激的效价(Fazio, 2001), 这种情绪启动效应(affective priming effect)说明之前对于情绪效价的经验可以帮助人们对当前的刺激进行情绪上的分类。但是, 这种试次间效应可能是一种纯粹的注意效应, 也可能是由于之前的经验影响了认知加工的其它过程, 例如对反应的选择(Bartholow,Riordan, Saults, & Lust, 2009; Zhang, Li, Gold, &Jiang, 2010)。相比之下, 对情绪干扰项预习效应的研究则具有一定的独特性。在本研究使用的干扰项预习效应的实验范式中, 定义靶子和定义反应的是两个无关的维度, 被试需要通过一个维度找到靶子(例如, 情绪信息), 并对靶子另一个维度上的特征(例如, 左边还是右边有一个白色横杠或红点)进行反应。因此, 干扰项目预习效应反映的是一种纯粹的注意现象, 不存在对反应的抑制(Lleras et al.,2008; Shin et al., 2008), 本研究揭示的情绪干扰项预习效应也充分体现了情绪和注意的交互作用, 而不涉及情绪对反应抑制的影响。

本研究未能探讨的一个问题是, 被试自身的情绪状态是如何影响情绪性的干扰项预习效应的。有研究者发现, 高焦虑水平的被试对生气情绪面孔有着更正性的注意偏向(Gilboa-Schechtman, Foa, &Amir, 1999; Juth et al., 2005)。未来的研究可以将干扰项预习效应作为实验范式, 系统地研究被试的焦虑水平是如何长期性或者暂时性影响注意的分配的。另一方面, 前人研究表明, 预习积极的图片1秒钟即可迅速引起被试的积极情绪状态(Rudrauf et al, 2009; Sakaki & Niki, 2011), 影响注意的抑制(Biss & Hasher, 2011; Goeleven, De Raedt, & Koster,2007), 还会扩大注意的范围(Rowe, Hirsh, &Anderson, 2007)。本研究主要集中在操控视觉刺激材料传达的情绪信息, 对被试自身的情绪状态并没有操控, 未来的研究可以探索二者之间的交互作用。此外, Blanchette和Richards (2010)也强调过,在情绪与认知的研究中应区分被试的整体情绪(integral affect)和附带情绪(incidental affect):前者指被试在完成实验任务的过程中, 任务本身带来的情绪体验; 后者指由与实验任务无关的材料引发的情绪体验。从这种分类而言, 本研究操控的是被试的“整体情绪”, 而未涉及“附带情绪”。因此, 未来的研究也可探索不成功的搜索经验以及这种搜索经验与被试的附带情绪是如何产生交互作用, 并影响注意的分配的, 以区分整体情绪和附带情绪的影响。

Ariga, A., & Kawahara, J. (2004). The perceptual and cognitive distractor-previewing effect.Journal of Vision, 4

,891–903.Aston-Jones, G. D., & Cohen, J. (2005). An integrative theory of locus coeruleus-norepinephrine function: Adaptive gain and optimal performance.Annual Review of Neuroscience,28

, 403–450.Bartholow, B. D., Riordan, M. A., Saults, J. S., & Lust, S. A.(2009). Psychophysiological evidence of response conflict and strategic control of responses in affective priming.Journal of Experimental Social Psychology,45

(4),655–666.Biss, R. K., & Hasher, L. (2011). Delighted and distracted:Positive affect increases priming for irrelevant information.Emotion, 11

(6), 1474–1478.Blanchette, I., & Richards, A. (2010). The influence of affect on higher level cognition: A review of research on interpretation, judgement, decision making and reasoning.Cognition & Emotion,24

(4), 561–595.Caddigan, E., & Lleras, A. (2010). Saccadic repulsion in pop-out search: How a target's dodgy history can push the eyes away from it.Journal of Vision, 10

(14), 9Calvo, M. G., Nummenmaa, L., & Avero, P. (2008). Visual search of emotional faces: Eye-movement assessment of component processes.Experimental Psychology, 55

(6),359–370.Dolan, R. J. (2002). Emotion, cognition, and behavior.Science,298

, 1191–1194.Eastwood, J. D., Smilek, D., & Merikle, P. M. (2001).Differential attentional guidance by unattended faces expressing positive and negative emotion.Perception &Psychophysics, 63

, 1004–1013.Farah, M. J., Wilson, K. D., Drain, M., & Tanaka, J. N. (1998).What is" special" about face perception?PsychologicalReview,105

(3), 482–498.Fazio, R. H. (2001). On the automatic activation of associated evaluations: An overview.Cognition & Emotion, 15

,115–141.Fox, E., Griggs, L., & Mouchlianitis, E. (2007). The detection of fear-relevant stimuli: Are guns noticed as quickly as snakes?Emotion, 7

, 691–696.Fox, E., Lester, V., Russo, R., Bowles, R. J., Pichler, A., & Dutton,K. (2000). Facial expressions of emotion: Are angry faces detected more efficiently?Cognition & Emotion, 14

, 61–92.Frischen, A., Eastwood, J. D., & Smilek, D. (2008). Visual search for faces with emotional expressions.Psychological Bulletin, 134

, 662–676.Gilboa-Schechtman, E., Foa, E. B., & Amir, N. (1999). Attentional biases for facial expressions in social phobia: The face-in-the-crowd paradigm.Cognition & Emotion, 13

(3),305–318.Goeleven, E., De Raedt, R., & Koster, E. H. W. (2007). The influence of induced mood on the inhibition of emotional information.Motivation & Emotion, 31

, 208–218.Goolsby, B. A., Grabowecky, M., & Suzuki, S. (2005). Adaptive modulation of color salience contingent upon global form coding and task relevance.Vision Research, 45

, 901–930.Hansen, C. H., & Hansen, R. D. (1988). Finding the face in the crowd: An anger superiority effect.Journal of Personality& Social Psychology, 54

, 917–924.Horstmann, G., & Bauland, A. (2006). Search asymmetries with real faces: Testing the anger-superiority effect.Emotion, 6

,193–207.Juth, P., Lundqvist, D., Karlsson, A., & Öhman, A. (2005).Looking for foes and friends: Perceptual and emotional factors when finding a face-in-the-crowd.Emotion, 5

, 379–395.Lamy, D., Amunts, L., & Bar-Haim, Y. (2008). Emotional priming of pop-out in visual search.Emotion, 8

, 151–161.Levinthal, B. R., & Lleras, A. (2008). Inter-trial inhibition of attention to features is modulated by task relevance.Journal of Vision, 8

(15), 1–15.Lipp, O. V., Derakshan, N., Waters, A. M., & Logies, S. (2004).Snakes and cats in the flower bed: Fast detection is not specific to pictures of fear-relevant animals.Emotion,4

(3),233–250.Lleras, A., Kawahara, J., & Levinthal, B. R. (2009). Past rejections lead to future misses: Selection-related inhibition produces blink-like misses of future (easily detectable)events.Journal of Vision, 9

(3), 26.1–26.12.Lleras, A., Kawahara, J., Wan, X. I., & Ariga, A. (2008). Intertrial inhibition of focused attention in pop-out search.Perception & Psychophysics, 70

, 114–131.Lleras, A., Levinthal, B. R., & Kawahara, J. (2009). The remains of the trial: Goal-determined inter-trial suppression of selective attention.Progress in Brain Research,176

, 195–213.Maurer, D., Grand, R. L., & Mondloch, C. J. (2002). The many faces of configural processing.Trends in Cognitive Sciences,6

(6), 255–260.Matsumoto, D., & Ekman, P. (1988).Japanese and Caucasian Facial Expressions of Emotion (JACFEE).

San Francisco,CA: San Francisco State University, Department of Psychology, Intercultural and Emotion Research Laboratory.Öhman, A., Flykt, A., & Esteves, F. (2001). Emotion drives attention: Detecting the snake in the grass.Journal of Experimental Psychology: General,130

(3), 466–478.Öhman, A., Lundqvist, D., & Esteves, F. (2001). The face in the crowd revisited: A threat advantage with schematic stimuli.Journal of Personality and Social Psychology, 80

,381–396.Rowe, G., Hirsh, J. B., & Anderson, A. K. (2007). Positive affect increases the breadth of attentional selection.Proceedings of the National Academy of Sciencesof the United States of America, 104

, 383–388.Rudrauf, D., Lachaux, J.-P., Damasio, A. R., Baillet, S., Hugueville, L., Martinerie, J., … Renault, B. (2009). Enter feelings: Somatosensory responses following early stages of visual induction of emotion.International Journal of Psychophysiology, 72

, 13–23.Sakaki, M., & Niki, K. (2011). Effects of the brief viewing of emotional stimuli on understanding of insight solutions.Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 11

, 526–540.Shin, E., Wan, X., Fabiani, M., Gratton, G., & Lleras, A. (2008).Electrophysoplgical evidence of feature-based inhibition of fcused attention across consecutive trials.Psychophysiology, 45

, 804–811.Tipples, J., Atkinson, A. P., & Young, A. W. (2002). The eyebrow frown: A salient social signal.Emotion, 2

, 288–296.Wan, X., & Lleras, A. (2010). The effect of feature discriminability on the inter-trial inhibition of focused attention.Visual Cognition, 18

, 920–944.Wan, X., Tian, L., & Lleras, A. (2014). Age-related differences in the distractor previewing effect with schematic faces of emotions.Aging, Neuropsychology, & Cognition, 21

,386–410.Wan, X., Voss, M., & Lleras, A. (2011). Age-related effects in inter-trial inhibition of attention.Aging, Neuropsychology,and Cognition, 18

(5), 562–576.Willenbockel, V., Sadr, S., Fiset, D., Horne, G. O., Gosselin, F.,& Tanaka, J. W. (2010). Controlling low-level image properties: The SHINE toolbox.Behavioral Research Methods, 42

, 671–684.Zhang, Q., Li, X., Gold, B. T., & Jiang, Y. (2010). Neural correlates of cross-domain affective priming.Brain Research,1329

, 142–151.