二语语音辨别能力个体差异来源:来自ERP研究的证据*

2014-01-31范若琳徐贵平钟伟芳

范若琳 莫 雷 徐贵平 钟伟芳 周 莹 杨 力

(1华南师范大学心理应用研究中心, 心理学院, 广州 510631)

(2香港大学脑与认知科学国家重点实验室, 香港)

1 问题与目的

在学习一门新语言的过程中, 人们常常发现最后且最难的一个挑战发生在语音掌握上, 有些人即使很早就接触外语甚至在外语环境中待了很长时间, 还是很难区分某些语音。这种二语语音辨别不足引起很多研究者的兴趣, 他们试图找到这不足的来源。前人研究对于二语(L2)语音辨别中存在的这种个人差异的解释主要有两种观点:长期以来, 研究者们基本认为, 二语语音辨别的个体差异主要来源于个体对一般声音感知能力的差异(Golestani,Molko, Dehaene, LeBihan, & Pallier, 2007; Golestani,Paus, & Zatorre, 2002; Golestani & Zatorre, 2004),而新近研究证据则提出, 这种差异不是源于个体对于一般声音的感知差异, 而只是源于个体对语音的感知差异(Díaz, Baus, Escera, Costa, & Sebastián-Gallés, 2008)。

早期探索个体声音加工能力对于语音习得影响的研究多集中于母语语音习得方面, 研究者发现,个体对于语音的加工与对于其中所包含的声音特征的加工有密切的联系, 人们为了很好的理解语音信息, 就必须提取和分析镶嵌在语音中的声音信息,如频率、音长等这些声音信息特征都会影响语音的识别和加工。并且发现对非语音声音(包括时间特征和声谱特征)的探测、辨别和整合能力对于加工语音中的声音特征会起到重要影响。也就是说, 语音中包含着各种的声音信息, 能不能很有效的分析这些声音特征会直接影响该语音的识别。主要的支持证据来自于对婴儿语言习得的研究(Jusczyk et al.,1992; Telkemeyer et al., 2009)和对阅读障碍儿童的语音缺陷的研究(Tallal, Miller, & Fitch, 1993;Wright et al., 1997)。

首先, 从婴儿的语言习得角度来看, 研究发现在婴儿期所表现出来的一般声音的辨别加工能力的高低也能影响, 甚至可以预测语言的获得和发展(Espy, Molfese, Molfese, & Modglin, 2004; Maurer,Bucher, Brem, & Brandeis, 2003; Meng et al., 2005;Molfese, 2000)。在正常的母语习得过程中, 尤其是对快速变化声音的加工能力对于早期语言的习得是至关重要的( Benasich & Leevers, 2002; Benasich et al., 2006; Choudhury & Benasich, 2011; Jusczyk et al., 1992; Kraus et al., 1996), 往往就是十几毫秒内对声音特征的高密度分析, 对于分解语音流以及最后确定语音范畴起着关键的作用(Kuhl, 2004)。其次,基于阅读障碍的研究也发现阅读障碍的根源很有可能是一般声音的加工障碍。许多研究都发现有阅读障碍的儿童, 与正常儿童相比, 不能有效地区分不同的闭塞辅音, 如(/p/, /g/, /b/, /d/, /t/) (De Weirdt,1988; Serniclaes, Sprenger-Charolles, Carré, &Demonet, 2001; Werker & Tees, 1987)。这种现象不仅在拼音语言背景下存在, 中国的阅障儿童也会出现闭塞辅音辨别障碍(Cheung et al., 2009; Liu, Shu,& Yang, 2009)。由于闭塞辅音最显著的声音物理属性就是在非常短的时间内, 声音会发生变化, 所以有研究者就认为这种语音障碍的出现是由于个体对于快速变化声音的捕捉和加工能力的缺陷, 这种解释称为“时间加工假设” (temporal processing hypothesis) (Tallal, 1980)。根据这种解释, 我们可以认为这种语言发展的障碍与一般声音的加工有关, 尤其是在短时间(十几毫秒)内快速变化的声音信息。

随着对婴儿和阅读障碍儿童的语音研究的开展, 逐步揭示出非语言声音的加工能力对个体母语习得的重要作用, 研究者开始感兴趣于, 个体的声音加工能力是否也会影响个体的二语语音能力。关于个体二语语音学习能力与声音辨别能力之间关系的研究证据则首先来自Golestani等人(2002)一系列关于单语成人的二语训练的研究。该研究关注二语语音习得过程中个体在大脑神经结构和功能上的变化差异, 为支持二语语音个体差异的声音来源这一假设提供了有力的直接证据。该系列研究训练单语被试区分印度语的辅音语音对, 对于不会印度语的被试来说, 这是难度很大的学习。研究结果发现, 与语音学习慢者比, 语音学习快者的顶叶有更多的白质激活, 尤其是在左半球; 而快速变化声音的快慢学习者身上也表现出相同的脑结构差异, 但稳定持续声音的快慢学习者身上则没有表现出这种差异。因为辅音最大的物理特点就是声音的快速变化, 不持续, 可以推断, 辅音习得快很可能是由于对其快速变化这一特点掌握得快。据此, 研究者认为被试间习得语音的差异来源于不同个体对该语音声音特征加工能力的差异。后续的研究进一步发现, 反映听觉加工效率的左侧听皮质的白质结构可以部分预测具备快速变化特征的语音学习的个体差异(Golestani et al., 2007; Golestani & Zatorre,2004)。总的来说, 上述一系列的研究都表明二语语音的个体习得快慢很可能与其声音特征习得的快慢有关, 即二语语音的个体差异是来源于一般声音的加工系统。

最近, Díaz等人(2008)针对Golestani等人的一系列关于二语训练的研究提出了几点质疑, 第一,他们认为在训练研究中, 只是考察了学习快的被试与慢的被试之间的差异, 这只是习得过程中的接受程度, 并不是个体最终掌握二语语音的差异。第二,很难将在实验室环境下得到的结果推论到实际生活背景中去。因为他们认为实验室训练是一种严格的学习条件, 包括安静的环境, 对于刺激的绝对集中, 精心挑选的语音材料, 科学的学习程序以及很短的学习时间。这一切与自然环境下习得一种语言是完全不同的。因此在这两种环境下, 个体所调动的脑机制也是不同的。基于这几点质疑, Díaz等人设计了一个新的研究, 以128名母语为西班牙语的西班牙语(L1)-加泰罗尼亚语(L2)早期熟练双语者为研究对象, 首先通过行为测试考察了其对二语加泰罗尼亚语种的语音对/ e /-/ε/的辨别能力, 从中分别挑选出了15名二语辨音能力强(Good Perceiver,GP)和15名二语辨音能力弱(Poor Perceiver, PP)的两组被试。然后以失匹配负波(Mismatch Negativity,MMN)为电生理指标进一步考察了两组被试对于不同语音和纯音声音刺激的辨别能力。语音辨别方面,以西班牙语母语语音对(/o/-/e/)和芬兰语非母语语音对(/o/-/ö/)为实验材料; 声音辨别方面, 以声音特征最为简单的纯音为实验材料, 分别包括不同音长、不同频率和不同呈现顺序等三种类型。ERP研究结果发现, 二语辨音能力强的被试, 无论是对母语语音还是对完全没接触过的第三种语言(L3)语音都有明显优势, 但是在纯音的辨别能力上与二语辨音能力弱的被试差异不显著。据此, 该研究认为,二语语音辨别的个体差异仅仅是源于语音加工能力的差异, 而非一般声音的加工能力(Díaz et al.,2008)。得到了与Golestani等人二语训练的研究不一致的结论。

Díaz等人(2008)的研究是很有启发性的, 但认真分析, 该研究还有两个问题没有得到确证:

第一个问题是, 二语语音辨别的个体差异是源于一般语音辨别能力的差异还是源于特殊语音辨别能力的差异?在Díaz的研究中尽管发现二语辨音能力强的被试, 无论是对母语语音还是对完全没接触过的第三种语言语音都有明显优势, 但该研究采用的语音辨别材料是加泰罗尼亚语语音材料(L2)与芬兰语语音材料(L3), 而从语系的角度来说同属于印度—乌拉尔语系。因此, 其结果只能证明个体二语辨音能力差异源于同语系语音的辨别能力的差异, 而不能说明是源于一般语音辨别能力的差异,因此需要进一步探讨二语语音辨别能力的差异是否在跨语系语言的语音中的普遍性。

第二个问题是, 根据Díaz等人的研究结果, 是否可以确定个体二语语音加工的差异真的与一般声音的加工能力无关? Díaz等人的研究为了探讨个体语音辨别加工能力的差异根源, 首先对语音辨别能力不同的个体的纯音辨别能力进行考察, 这是正确的, 因为, 纯音是最基本的音, 要考察个体语音辨别差异根源, 首先应该从最基本的层面即纯音层面开始。研究结果表明, 语音辨别能力不同的个体, 在纯音辨别方面没有差异, 因此, 个体语音辨别的差异并不是源于纯音层面辨别能力的差异, 这个研究结果是有意义的。然而, 本研究认为, 确定了个体语音辨别差异并不是来源于纯音辨别的差异, 不等于就能确定语音辨别的差异与一般声音的辨别能力无关, 因为, 声音有两个层面, 一个是基本的纯音层面, 第二个层面是复合音层面, 因此,在Diaz等人2008年研究的基础上, 应该进一步探讨不同语音加工能力的个体是否在复合音辨别能力也存在差异, 才能确定地回答个体二语语音加工的差异是否与一般声音的加工能力无关, 才能对个体语音辨别差异的来源做出确定性的结论。

纯音的辨别之所以与复合音的辨别不同, 主要原因有三点:

第一, 纯音与复合音在物理属性上是有明显差异。纯音是最简单的声音, 具有单一频率的正弦波,它只有频率、振幅与模式三个维度的特征; 而复合音则是由频率不同、振幅不同和相位不同的正弦波叠加形成的声音, 由基音和泛音构成。泛音的多寡及泛音间的相对强度决定了声音的特定音色, 音色由三个成分构成:时间成分, 频谱成分以及两者的交互作用(Tervaniemi, Winkler, & Näätänen, 1997;Toiviainen et al., 1998)。纯音是没有音色的, 音色是复合音才具有的声音属性。因此, 对复合音的辨别,不仅包括了对声音的频率、振幅与模式的辨别, 而且更为重要的是包括了对不同音色的辨别。因此,研究具有音色特征的复合音是很有必要的。第二,纯音与复合音感知加工的脑机制也是不同的。有研究发现加工纯音和复合音的相同频率物理变化是在听力皮质的不同区域, 相比于纯音, 复合音的加工发生在更中间, 更深的位置(Alho et al., 1996)。这可以证明纯音加工和复合音加工是不同的脑机制。因此, 应该要分别进行研究。第三, 语音是一种特殊的复合音, 同样具有音色这一物理特征的, 有可能语音辨别能力的差异实际上就是一般复合音辨别能力差异在语音领域的表现。基于以上三点, 必须在Díaz等人(2008)研究的基础上进一步探讨二语辨音能力不同的个体对一般复合音(除语音外)的辨别状况, 才能确定地回答“二语语音辨别的个体差异是否与一般声音的加工能力无关”这个问题。

综上所述, 本研究准备通过ERP实验来进一步探讨双语语音辨别个体差异来源问题。将参考Díaz等人(2008)的研究范式, 以粤语(L1)-普通话(L2)早期熟练双语者为研究对象, 用行为任务从中挑选出L2辨音能力强(GP)和L2辨音能力弱(PP)的两组被试, 然后进行ERP实验, 以失匹配负波(MMN)为电生理指标来反映被试对声音刺激的辨别能力, 考察二语辨别能力不同的被试对母语语音(粤语:汉藏语系)、不同语系的第三种语言的语音(芬兰语:印度—乌拉尔语系)以及复合音的辨别能力。MMN由经典的oddball模式所诱发, 在oddball模式中, 刺激分为标准刺激和偏差刺激两类, 标准刺激在刺激序列中经常出现, 而偏差刺激则偶尔出现。偏差刺激可以是一个也可以是多个, 如果被试探测到了这种差异就可以产生MMN。先前研究表明, MMN对于声音(Lang et al., 1990; Näätänen,2001)和语音变化都很敏感(Näätänen et al., 1997;Nenonen, Shestakova, Huotilainen, & Näätänen,2005; Tremblay, Kraus, & McGee, 1998; Winkler et al., 1999)。其峰潜伏期一般出现在100~250 ms, 波幅往往与感知到的差异相关, 反映了个体感知到听觉刺激差异的准确性。

2 方法

2.1 被试

本实验采用Díaz (2008)的方法来选择被试, 整个过程分为3步:

第一步, 分别选出粤语(L1)-普通话(L2)双语被试130人(女生116名, 男生14名)、普通话母语被试28人(女生24名, 男生4名), 所有被试听力正常,无语音障碍, 没有经过专业音乐训练。其中, 双语被试均为早期熟练双语被试, 平均年龄为24.4±1.8岁, 所处的日常生活环境为粤语-普通话的双语环境, 且所有被试均在3、4岁之前(幼儿园教育)开始接触普通话。而普通话母语被试的来自于河北、吉林、黑龙江、北京、辽宁等地的大学生, 平均年龄为25.2±1.6岁, 上述几个地区均属于普通话语系地区。

第二步, 鉴于以粤语为母语的被试, 即使是早期熟练粤语-普通话双语者, 无论是听还是说都很难区分/in/-/ing/这一普通话语音对, 因此, 研究以普通话难辨语音对/in/-/ing/为实验材料, 对上一步中所选出的两组被试进行普通话语音辨别测试, 以28名普通话母语被试在普通话辨音测试中的成绩为标准, 对130名双语被试进行筛选, 并筛选出二语语音辨别能力高低两组被试各16人, 作为正式实验的被试。

具体程序如下:采用词汇决定任务评定被试对普通话语音对/in/-/ing/的辨别能力。测试采用144个普通话双字词, 其中一半词汇包含韵母/in/, 另一半词汇包含韵母/ing/; 一半为真词, 一半为非词。非词是由真词变化而来, 即把原本应该发/in/的词汇换成/ing/的读音, 例如:通过真词“音高”[yin1gao1]产生假词[ying1gao1], 或把原本应该发/ing/的词汇换成/in/的读音, 例如:通过真词“火星”[huo3xing1]产生假词[huo3xin1]。测试任务是要求被试判断听到的词是真词还是非词。

首先, 统计了两组被试词汇判断任务的正确率,并将正确率转化成A’分数(McNicol, 1972), 该分数反映出被试对于词和非词的辨别力, 即被试根据普通话语音(/in/-/ing/)形成正确词汇表征的能力。结果显示, 粤语(L1)-普通话(L2)双语被试辨认/in/-/ing/语音对的正确率很低, 平均A’分数为0.67 (SD

=0.11), 而普通话母语被试的正确率较高, 平均A’分数为0.89 (SD

= 0.06)。其次, 以普通话母语被试的平均A’分数减去2.5个标准差得到分数线0.735, 并以此作为挑选粤语(L1)-普通话(L2)双语被试二语辨音能力的分数线。GP组被试为A’分数在该分数线以上的被试, 一共有16个人, 占双语被试的12.3%, A’分数平均数为0.87 (SD

= 0.04); PP组被试为A’分数在该分数线以下的最后12.3%的16名被试, A’分数平均数为0.61 (SD

= 0.05)。GP组被试测验任务的分数均在普通话母语组被试的分数范围内, PP组均低于普通话母语组被试的分数范围的下端, 两组被试均差异显著(p

<0.001)。第三步, 按照ERP实验的要求确定最终被试。16名GP组被试中剔除2名左利手被试, 而16名PP组被试中剔除脑电伪迹过多的一名被试和一名左利手被试, 两组各剩下14名被试, 其中GP组(女生11名, 男生3名, 平均年龄为23.4±1.2岁)和PP组(女生13名, 男生1名, 平均年龄为22.9±1.1岁)。所有被试自愿参加实验, 并填写知情同意书。参加ERP实验的被试在实验后给予了一定报酬。

2.2 实验材料

本实验包括3种听觉辨别材料:第一种是母语语音辨别材料, 第二种是跨语系语言的语音辨别材料, 第三种是声音辨别材料(复合音)。每个被试要完成3种材料的辨别。

母语语音材料:选择汉藏语系的粤语母语语音对(/ɔ/-/e/), 以人工合成的元音为实验材料(Díaz et al., 2008; Näätänen et al., 1997), 用praat语音制作软件合成两个粤语母语元音/ɔ/ (粤语“波”的韵母)和/e/ (粤语“啤”的韵母), 语音均为音长为200 ms,两个元音仅在第二谐音F2上有所区别, 分别为675 Hz和2105 Hz, 而在其他四个谐音上都相同, 其中F0 (105 Hz)、F1 (450 Hz)、F3 (2540 Hz)和F4 (3500 Hz)。正式实验前, 采用预实验检验了粤语语音对的有效性。预实验中, 要求28名粤语母语被试先听语音材料/ɔ/, 并判断该声音是否是粤语词汇“波鞋”中“波”字的韵母, 然后听语音材料/e/, 并判断该声音是否是粤语词汇“啤酒”中“啤”字的韵母。预实验结果表明, 仅一名被试在判断/e/时回答“不确定”, 其余被试在两个问题上均报告“是”, 结果证明了该粤语语音对材料的有效性。

跨语系语言的语音辨别材料:采用了Díaz(2008)等人研究中所使用的印度—— 乌拉尔语系的芬兰语语音材料(/o/-/ö/), 用praat语音制作软件合成元音/o/和/ö/, 语音音长为200ms, 两个元音仅在第二谐音F2上有区别, 分别为851 Hz和1533 Hz,而在其他四个谐音上都相同, 其中F0 (105 Hz)、F1(450 Hz)、F3 (2540 Hz)和F4 (3500 Hz)。

声音(复合音)辨别材料:采用类元音作为一般复合音材料, 类元音是一种人造复合音, 由某一特定元音的一个基音和4个泛音(F0, F1, F2, F3, F4)所对应频率的正弦波所组成(Čeponienė et al., 2003;Jacobsen, Schröger, & Alter, 2004)。类元音在最大程度上保持了原元音的物理特性, 但本质上又不是元音, 这种类语音的特点, 可以很好地考察人们对于语音所包含的一般声音特征的加工。本实验中的类元音材料参考母语语音对/ɔ/和/e/的对应参数来制作了两个复合音, 即类/ɔ/音-和类/e/音。复合音音长为200 ms, 类/ɔ/音由5个频率分别为105、450、675、2540和3500 Hz的正弦波组成, 类/e/音5个频率分别为105、450、2105、2540和3500 Hz的正弦波组成。该复合音采用了相应正弦波简单叠加而成,而正弦波为等幅度且理论上的带宽为0, 因此, 其包络与正常语音相差很大, 因此在听觉上会有明显的不同。为了进一步验证这种类语音材料与元音材料在听觉感受上的差异, 在正式实验前, 本研究进行了预实验检验类语音材料的一般语音特性。要求28名被试听该声音材料类/ɔ/音-和类/e/音, 然后判断所听到材料是否是语音。结果发现, 28名被试都判断为“否”, 进一步确定了本研究中所采用的类元音并非语音而只是一般的声音材料。

2.3 实验程序

整个实验由6个block组成, 母语语音、不同语系语音和声音3种材料各2个block, 实验分成材料类型相同的2个部分进行, 中间休息5分钟。block的顺序在被试间平衡, 前3个block (3种材料各1个block)的顺序按拉丁方平衡, 后3个block的顺序采用与前3个反向的顺序进行。母语语音辨别实验以元音/ɔ/为标准刺激, /e/为偏差刺激; 跨语系二语语音辨别实验以元音/o/为标准刺激, /ö/为偏差刺激; 声音辨别实验以类/ɔ/音为标准刺激, 类/e/音为偏差刺激。每个block中包含500个刺激, 其中标准刺激出现概率为80%, 偏差刺激出现概率为20%, 刺激出现顺序伪随机, 每个block开始的前5个声音均为标准刺激, 且两个偏差刺激不连续出现。刺激的SOA为488 ms。

实验过程要求被试在独立安静的ERP实验室观看无声电影, 给被试佩戴耳机, 耳机里会播放实验刺激, 但要求被试忽略耳边的声音认真看电影。一共有5部电影可供被试选择。

2.4 脑电记录与ERP数据分析

实验仪器为Neuroscan, SynAmps2型放大器。采用32导电极帽以鼻尖为参考连续记录脑电, 同时记录左、右侧乳突的脑电, 垂直眼电(VEOG)置于左眼上下眼眶。AC采样, 在线滤波的频带宽度为0.1~100 Hz, 采样频率为1000 Hz/导, 眼电和头皮电阻均小于5 kΩ。离线处理时采用Neuroscan 4.3脑电数据处理软件。取刺激前100 ms到刺激后500 ms的600 ms为分析时程(epoch)。自动矫正眨眼等伪迹, 波幅大于±70 μV的脑电事件视为伪迹自动剔除。离线滤波的频带宽度为0.8~20 Hz。最后对各个实验条件下诱发的脑电信号分别进行叠加。选择以下7个电极位置记录的ERP波形用于统计分析:F3、Fz、F4、C3、C4 、LM (左侧乳突)和RM(右侧乳突)。

本实验按照Díaz等人(2008)的研究的做法, 分两步对二语辨音能力不同的被试在三种听觉辨别材料条件下引发的MMN效应进行分析:第一步,对GP和PP两组被试的偏差刺激在Fz电极点诱发的MMN波幅与零水平进行单样本t检验, 以检测偏差刺激是否诱发了可靠的MMN, 至少有一组被试引发了可靠的MMN才进行第二步检验(Díaz et al., 2008)。第二步, 采用3(位置:额叶/顶叶/颞叶) ×2(偏侧性:左/右) × 2(被试类型:GP/PP)的三因素混合方差分析对F3、F4、C3、C4 、LM和RM等6个电极的MMN波幅进行统计分析, 其中位置和偏侧性为被试内因素, 被试类型为被试间因素。MMN波幅为偏差刺激诱发的ERP减去标准刺激诱发的ERP的差异波在MMN峰值前后20ms时间窗内的平均波幅, 将颞叶产生的正值MMN逆转成绝度值一样的负值MMN。方差分析的p值采用Greenhouse-Geisser 法校正。

3 结果与分析

3.1 母语语音的辨别

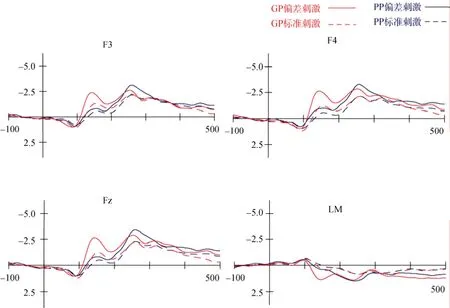

图1和图2是两组被试在母语语音辨别的条件下, 在各个位置的电极所引发的ERP波形的情况。

从图1和图2的ERP波形图中可以看出, 在母语语音辨别条件下, 偏差刺激相对标准刺激在100~200 ms左右的时间窗内都诱发了MMN, 在刺激后135 ms达到峰值, 取刺激后115~155 ms的平均波幅为MMN波幅, 对GP和PP两组被试分别进行以偏差刺激在Fz电极点诱发的MMN波幅与零水平单样本t检验。结果表明:GP和PP两组被试的偏差刺激都产生了可靠的MMN (−1.87 vs. −0.69 μV), 统计值分别为, GP组:t

(13) = 4.59,p

= 0.001;PP组:t

(13) = 2.26,p

= 0.033。

图1 GP与PP组被试加工母语语音时在Fz, F3.F4和LM电极点上由标准刺激与偏差刺激所诱发的ERP(彩图见电子版)

图2 GP与PP组被试加工母语语音时在Fz和LM电极点上诱发的MMN

进一步对两组被试在母语语音辨别条件下诱发的MMN波幅进行3(位置:额叶/顶叶/颞叶) ×2(偏侧性:左/右) × 2(被试类型:GP/PP)的三因素混合方差分析, 结果发现:被试类型主效应显著,GP组被试诱发的MMN波幅显著大于PP组, 统计值为:F

(1,26) = 6.97,p

= 0.01, 平均波幅分别为:−1.38 μV和−0.54 μV; 电极位置主效应显著, 统计值为:F

(2,52) = 4.18,p

= 0.021, 多重比较结果表明偏差刺激在额顶叶诱发的MMN波幅显著大于在颞叶诱发的(p

<0.05), 三个位置的平均波幅分别为:−1.15 μV, −1.07 μV 和0.66 μV; 偏侧性主效应显著,统计值为:F

(1,26) = 13.49,p

<0.01, 明显的左侧化优势, 左右侧诱发的平均波幅分别为:−1.09 μV和−0.83 μV; 交互作用均不显著(p

>0.05)。上述结果可见, 在母语语音辨别方面, GP和PP两组被试诱发的MMN存在显著差异, 这个结果与Díaz等(2008)等人的研究一致, 此表明, GP组对母语语音辨别力明显强于PP组被试。

3.2 跨语系语言的语音辨别

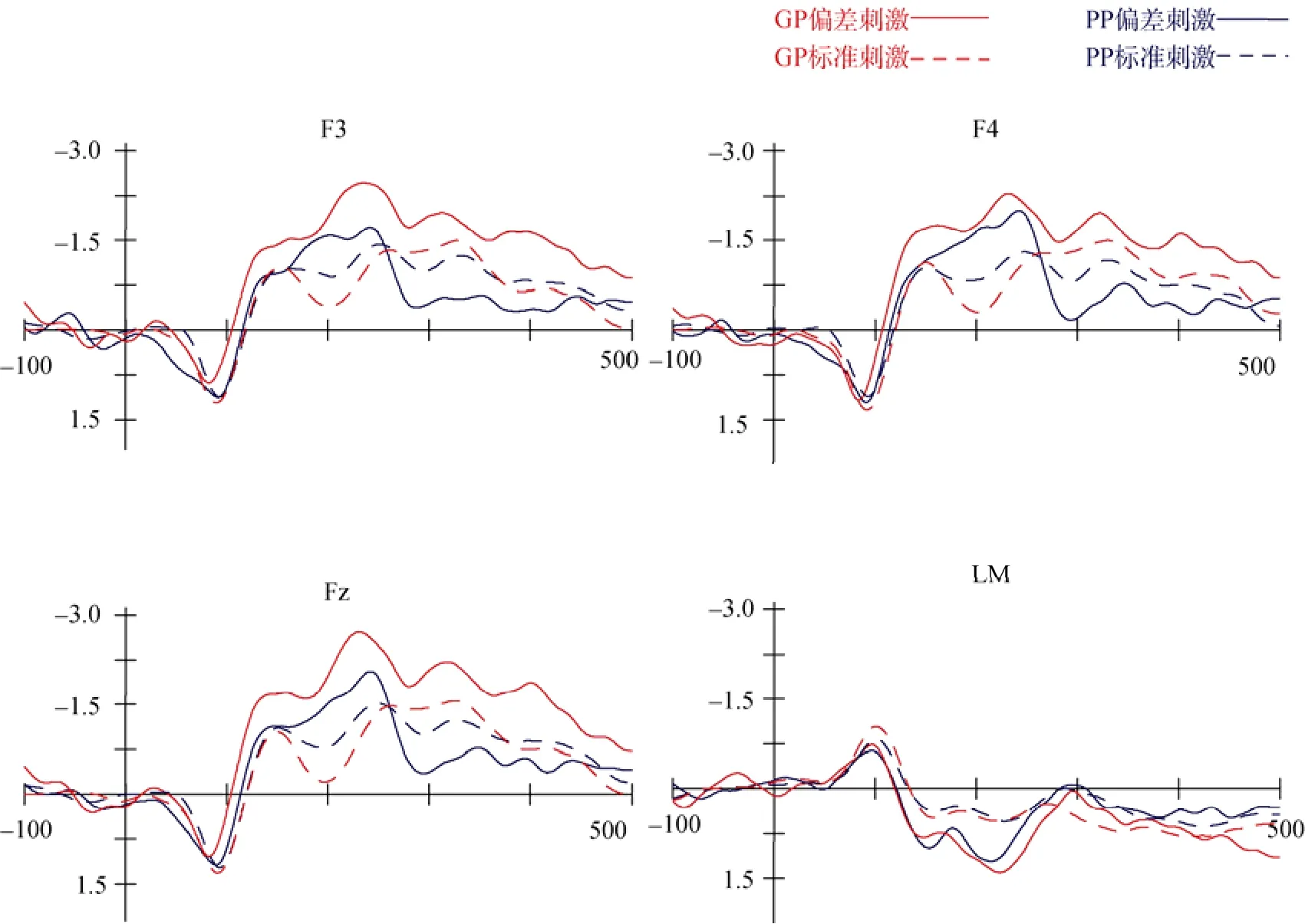

图3和图4是两组被试在跨语系语言的语音辨别条件下, 各个位置的电极所引发的ERP波形的情况。

从图3和图4的ERP波形图中可以看出, 在跨语系语言的语音辨别条件下, 偏差刺激相对标准刺激在100~200 ms左右的时间窗内都诱发了MMN,在刺激后134 ms达到峰值, 取刺激后114~154 ms的平均波幅为MMN波幅, 对GP和PP两组被试分别进行以偏差刺激在Fz电极点诱发的MMN波幅与零水平单样本t检验, 结果表明:仅GP组被试产生了可靠的MMN, 平均波幅为−1.50 μV, 统计值为:t

(13) = 5.72, p

<0.001; 而PP组被试没有诱发可靠的MMN, 其平均波幅为−0.50 μV, 统计值为:t

(13) = 1.54,p

= 0.13。

图3 GP与PP组被试加工不同语系语音时在Fz, F3.F4和LM电极点上由标准刺激与偏差刺激所诱发的ERP(彩图见电子版)

图4 GP与PP组被试加工不同语系语音时在Fz和LM电极点上诱发的MMN

进一步对两组被试在跨语系语言语音辨别条件下诱发的MMN波幅进行3(位置:额叶/顶叶/颞叶) × 2(偏侧性:左/右) × 2(被试类型:GP/PP)的三因素混合方差分析, 结果发现:被试类型主效应显著, 统计值为:F

(1,26) = 8.24,p

<0.01, GP组被试诱发的MMN波幅显著大于PP组, 平均波幅分别为−1.15 μV和−0.42 μV; 偏侧性主效应显著, 统计值为:F

(1,26) = 11.30,p

<0.01, 明显的左侧化优势, 左右侧诱发的平均波幅分别为:−0.879 μV和−0.688 μV;位置主效应不显著,F

(2,52) = 2.704,p

>0.05; 交互作用均不显著(p

>0.05)。上述结果可见, 在跨语系语言的语音辨别方面,GP和PP两组被试诱发的MMN存在显著差异, 由此表明, GP组对从来没有接触的、与中文语系不同的语言(芬兰语)语音的辨别力也明显强于PP组被试, 由此可见, 对于语音辨别力并非只限于与母语同语系的语言, 而是具有跨语系的一般性。

3.3 一般声音(复合音)的辨别

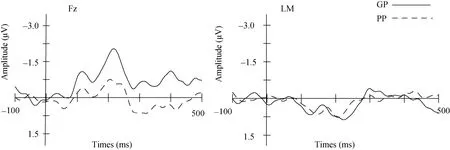

图5和图6是两组被试在一般声音(复合音)的辨别的条件下, 各个位置的电极所引发的ERP波形的情况。

图5 GP与PP组被试加工复合音时在Fz, F3.F4和LM电极点上由标准刺激与偏差刺激所诱发的ERP(彩图见电子版)

图6 GP与PP组被试加工复合音时在Fz和LM电极点上诱发的MMN

从图5和图6的ERP波形图中可以看出, 在一般的复合音辨别条件下, 偏差刺激相对标准刺激在80~160 ms左右的时间窗内诱发了MMN, 在刺激后136 ms达到峰值, 并且在160~280 ms左右较晚的时间窗内诱发了LDN, 在刺激后212 ms达到峰值。LDN是由oddball范式诱发的继MMN之后的一个负波, 反映对刺激的进一步加工和注意过程,也有研究称之为晚MMN (Schulte-Körne, Deimel,Bartling, & Remschmidt, 2001)。

取刺激后116~156 ms的平均波幅为MMN波幅, 对GP和PP两组被试分别进行以偏差刺激在Fz电极点诱发的MMN波幅与零水平单样本t检验,结果表明:仅GP组被试对偏差刺激产生了可靠的MMN, 平均波幅为−0.84 μV, 统计值为:t

(13) = 3.56,p

<0.01; PP组被试没有诱发可靠的MMN, 平均波幅为−0.20 μV, 统计值为:t

(13) = 0.86, p

>0.05。同样, 再取刺激后192~232 ms的平均波幅为LDN波幅, 对GP和PP两组被试分别进行以偏差刺激在Fz电极点诱发的LDN波幅与零水平单样本t检验,结果表明:GP组被试对偏差刺激产生了可靠的LDN, 平均波幅为−1.90 μV, 统计值为:t

(13) = 6.72,p

<0.001; PP组被试诱发边缘显著的LDN, 平均波幅为−0.67 μV, 统计值为:t

(13) = 1.84,p

= 0.07。进一步对两组被试在复合音条件下诱发的MMN波幅进行3(位置:额叶/顶叶/颞叶) × 2(偏侧性:左/右) × 2(被试类型:GP/PP)的三因素混合方差分析, 结果发现:被试类型主效应显著, 统计值为:F

(1,26) = 4.42,p =

0.045, GP组被试诱发的MMN波幅显著大于PP组, 平均波幅分别为−0.53 μV和−0.15 μV; 其它主效应和交互作用均不显著(p

>0.05)。同时, 对两组被试在复合音条件下诱发的LDN波幅进行3(位置:额叶/顶叶/颞叶) × 2(偏侧性:左/右) × 2(被试类型:GP/PP)的三因素混合方差分析, 结果发现:被试类型主效应显著, 统计值为:F

(1,26) = 6.02,p

= 0.021, GP组被试诱发的MMN波幅显著大于PP组, 平均波幅分别为−1.15 μV和−0.51 μV; 其它主效应和交互作用均不显著(p

>0.05)。上述结果可见, 在一般复合音的语音辨别方面,GP和PP两组被试诱发的MMN和LDN波幅上均有显著差异, 由于Díaz等人2008年的研究并没有探讨两组被试在复合声音辨别方面的差异, 这个结果进一步揭示了二语辨音力的差异可以追溯到一般的复合声音层面辨别力的差异, 这对于探讨二语辨音能力差异的起源有重要的启发意义。

4 讨论

本研究根据对前人关于二语语音辨别的个体差异的来源的相关研究存在问题的分析, 主要探讨两个问题, 第一个问题是, 二语语音辨别的个体差异是源于一般语音辨别能力还是源于特殊语音辨别能力?第二个问题是, 二语语音辨别的个体差异是否与一般声音(复合音)的加工能力无关?

首先是二语语音辨别的个体差异是源于一般语音辨别能力还是源于特殊语音辨别能力的问题。一般语音辨别能力即一种普遍的整体语音加工能力, 不会受到具体语言的影响。特殊语音能力则指与具体语言相关的语音辨别能力。尽管Díaz等人(2008)的研究发现, 二语辨音能力强的被试, 无论是对母语语音还是对完全没接触过的第三种语言(L3)语音辨别都显著优于二语辨音能力弱的被试,但是, 该研究所采用的二语语音材料为加泰罗尼亚语语音对(/e/-/ε/), 第三种语言语音为芬兰语语音对(/o/-/ö/), 而从语系的角度来说, 这两种语言与被试的母语西班牙语同属于印度—乌拉尔语系。因此,Díaz等人(2008)的语音研究只能证明个体二语辨音能力源于同语系语音的辨别能力, 而不能说明是源于一般语音辨别能力。在本研究中, 采用的二语语音材料是粤语语音对(/ɔ/和/e/), 第三种语言语音对为芬兰语语音对(/o/-/ö/), 这两种语言属于不同的语系, 一个是汉藏语系, 另一个是印度—乌拉尔语系。本研究结果显示, 二语(粤语)语音辨别力强的被试(GP组)对第三语言(芬兰语)的语音辨别显著优于二语(粤语)语音辨别力弱的被试(PP组), 也就是说, 二语辨音能力强的个体就对于不同语系语言的语音辨别力都高, 那么就可以证明二语辨音差异实际上是来源于一般语音辨别能力。综合本研究对于被试语音敏感性的考察, 结果发现, 无论是在母语语音还是在不同语系语言的语音实验中, 两组被试之间的辨音能力都有显著差异, 即与PP组相比,GP无论是在母语语音还是不同语系语音的辨别上都存在显著的加工能力优势。由此, 我们可以得出结论, 特异性语言(L2)的语音优势可能是整个语音系统普遍优势的体现。

进一步, 本研究探讨了二语语音辨别的个体差异是否与一般复合音声音的辨音能力有关, 也就是说, 二语辨音能力差异是否可以追溯到一般复合音辨音能力的差异?在Díaz等人(2008)的研究中, 将纯音作为一般声音, 探讨了二语辨音能力强的被试与能力弱的被试对纯音的辨别情况, 结果发现两类被试对纯音辨别差异不显著。据此, 研究者得出了二语语音辨别的个体差异并非源于一般声音的辨别能力, 而只是源于对语音的辨别能力。实际上,声音(除了语音在外)在复杂程度上又分成两种声音,分别是纯音和复合声音。语音是一种特殊的复合音,除了语音之外的复合音, 我们称为一般复合音。根据Díaz等人(2008)的研究结果, 只能证明二语辨音能力的差异不是来源于纯音辨别能力的差异, 而不能排除二语辨音能力的差异可能是来源于一般复合音辨别能力的差异。本研究选择一般复合音为材料, 进一步探讨二语辨音能力差异是否源于一般复合音的辨别能力。实验结果表明, 二语辨音能力强弱不同的两组被试在一般复合音辨音能力上同样存在显著差异, GP组被试辨别声音(一般复合音)的能力要比PP组被试强。据此, 可以认为, 二语语音辨别力实际上是一般性的复合声音辨别能力的反映或体现, 二语辨音差异源于一般复合音辨别差异。

Díaz等人(2008)的研究得出二语辨音能力不同的两组被试(GP和PP)在纯音辨别水平上没有差异的结果, 本实验得到了二语辨音能力不同的两组被试在复合音辨别水平上有显著差异的证据, 结合前面对纯音与复合音以及语音的物理特征的分析, 可以认为, 个体对语音辨别的差异, 主要是对不同音色辨别能力的差异。因为, 正如前述, 纯音是一种具有单一频率的正弦波。其具有音长、频率等基本声音属性, 但是没有音色特征。而复合音则是由频率不同、振幅不同和相位不同的正弦波叠加形成的声音, 由基音和泛音构成。泛音的多寡及泛音间的相对强度决定了声音的特定音色, 因此具备音色属性(Tervaniemi, Winkler, & Näätänen, 1997;Toiviainen et al., 1998)。而语音是一种特殊的复合音, 其也具备音色特征。并且认为对于元音来说,这种语音识别过程是与该元音物理属性F2∶F1比率有关的(Näätänen, Tervaniemi, Sussman,Paavilainen & Winkler, 2001)。而元音F2∶F1比率的差异就会直接影响到音色的不同, 因此, 语音加工过程应该是与加工语音的音质有密切关联的。根据本研究的结果, 结合Díaz等人(2008)的研究结果,可以推测, 二语辨音能力的个体差异与声音频率、音长以及模式等维度的加工能力可能无关, 而很有可能与声音音色的加工有关。具体来说, 语音音色的加工是二语辨音过程中很重要的一个部分, 而语音音色的辨别能力又与声音音色的加工能力有关,从而认为影响二语辨别的关键声音维度很可能是音色。因此, 语音辨别有差异的人在辨别纯音(无音色特征)的音长、频率等特征时没有差异, 而在辨别复合音(有音色特征)材料时, 则显示出显著的差异。

另外值得关注的是, 在复合音辨别的实验中,GP组被试发现了显著的LDN, PP组被试也发现了边缘显著的LDN, 并且两组被试有显著的波幅差异。LDN是由oddball范式诱发的继MMN之后的一个负波, 所以称之为晚期辨别负波(the late discriminatory negativity or LDN)或晚MMN成分。虽然对于它的认知功能的解释暂时还没有定论, 但有大量研究认为它与更高的认知过程有关, 例如,注意相关的加工过程, 反映对刺激的进一步加工和注意过程(Schulte-Körne, Deimel, Bartling, &Remschmidt, 2001; Shestakova, Huotilainen, Ceponiene,& Cheour, 2003), 字母--语音整合(Froyen, Bonte, van Atteveldt, & Blomert, 2009)以及长时记忆过程(Zachau et al., 2005)。所有根据本实验中LDN的结果, 再结合MMN的结果, 可以合理推测整个声音的加工过程:MMN出现的时程较早, 反映的是被试对于复合音材料最原始的声音感受加工过程, 即声音的自动加工。而随着时程的延长, 个体投入了更多的认知资源并且受到了注意的控制, 被试开始进入前注意加工, LDN则反映出个体对该复合音材料更高水平的认知加工的过程, 即对其与语音的类似性(F0~F4)进行加工。这一过程可以反映出GP在声音知觉上的优势不仅体现在自动加工阶段而且还会持续到前注意加工阶段。

总结本研究语音辨别与复合音辨别实验的结果, 可以推论, 个体对一般声音(复合音)加工能力会影响个体的一般语音加工能力, 最后特异化表现在任何一种特定语言的语音加工上。个体的声音和语音系统是密切相联系的。

6 结论

本研究结果表明, 二语语音辨别能力强的个体,相较于二语语音辨别能力弱的个体, 在母语语音、不同语系语音以及复合音辨别上均表现出明显优势, 由此可证明二语语音辨别能力的个体差异不仅可以追溯到一般语音层面的辨音能力差异, 而且可以追溯到一般声音层面复合音的辨音能力差异。

Alho, K., Tervaniemi, M., Huotilainen, M., Lavikainen, J.,Tiitinen, H., Ilmoniemi, R. J., & Näätänen, R. (1996).Processing of complex sounds in the human auditory cortex as revealed by magnetic brain responses.Psychophysiology,33

(4), 369–375.Benasich, A., & Leevers, H. (2002). Processing of rapidly presented auditory cues in infancy: Implications for later language development.Progress in Infancy Research, 3

,245–288.Benasich, A. A., Choudhury, N., Friedman, J. T.,Realpe-Bonilla, T., Chojnowska, C., & Gou, Z. (2006). The infant as a prelinguistic model for language learning impairments: Predicting from event-related potentials to behavior.Neuropsychologia, 44

(3), 396–411.Čeponienė, R., Lepistö, T., Shestakova, A., Vanhala, R., Alku,P., Näätänen, R., & Yaguchi, K. (2003). Speech–sound-selective auditory impairment in children with autism: They can perceive but do not attend.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 100

(9), 5567–5572.Cheung, H., Chung, K. K. H., Wong, S. W. L., McBride-Chang,C., Penney, T. B., & Ho, C. S. H. (2009). Perception of tone and aspiration contrasts in Chinese children with dyslexia.Journal of Child Psychology and Psychiatry, 50

(6),726–733.Choudhury, N., & Benasich, A. A. (2011). Maturation of auditory evoked potentials from 6 to 48 months: Prediction to 3 and 4 year language and cognitive abilities.Clinical Neurophysiology, 122

(2), 320–338.Díaz, B., Baus, C., Escera, C., Costa, A., & Sebastián-Gallés,N. (2008). Brain potentials to native phoneme discrimination reveal the origin of individual differences in learning the sounds of a second language.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of

America, 105

(42), 16083–16088.De Weirdt, W. (1988). Speech perception and frequency discrimination in good and poor readers.Applied Psycholinguistics, 9

(2), 163–183.Espy, K. A., Molfese, D. L., Molfese, V. J., & Modglin, A.(2004). Development of auditory event-related potentials in young children and relations to word-level reading abilities at age 8 years.Annals of Dyslexia, 54

(1), 9–38.Froyen, D. J., Bonte, M. L., van Atteveldt, N., & Blomert, L.(2009). The long road to automation: Neurocognitive development of letter-speech sound processing.Journal of Cognitive Neuroscience, 21

, 567–580.Golestani, N., Molko, N., Dehaene, S., LeBihan, D., & Pallier,C. (2007). Brain structure predicts the learning of foreign speech sounds.Cerebral Cortex, 17

(3), 575–582.Golestani, N., Paus, T., & Zatorre, R. J. (2002). Anatomical correlates of learning novel speech sounds.Neuron, 35

(5),997–1010.Golestani, N., & Zatorre, R. J. (2004). Learning new sounds of speech: Reallocation of neural substrates.Neuroimage,21

(2), 494–506.Jacobsen, T., Schröger, E., & Alter, K. (2004). Pre-attentive perception of vowel phonemes from variable speech stimuli.Psychophysiology, 41

(4), 654–659.Jusczyk, P. W., Hirsh-Pasek, K., Kemler Nelson, D. G.,Kennedy, L. J., Woodward, A., & Piwoz, J. (1992).Perception of acoustic correlates of major phrasal units by young infants.Cognitive Psychology, 24

(2), 252–293.Kraus, N., McGee, T. J., Carrell, T. D., Zecker, S. G., Nicol, T.G., & Koch, D. B. (1996). Auditory neurophysiologic responses and discrimination deficits in children with learning problems.Science, 273

(5277), 971–973.Kuhl, P. K. (2004). Early language acquisition: cracking the speech code.Nature Reviews Neuroscience, 5

(11),831–843.Lang, H., Nyrke, T., Ek, M., Aaltonen, O., Raimo, I., &Näätänen, R. (1990). Pitch discrimination performance and auditory event-related potentials.Psychophysiological Brain Research, 1

, 294–298.Liu, W., Shu, H., & Yang, Y. (2009). Speech perception deficits by Chinese children with phonological dyslexia.Journal of Experimental Child Psychology, 103

(3),338–354.Maurer, U., Bucher, K., Brem, S., & Brandeis, D. (2003).Altered responses to tone and phoneme mismatch in kindergartners at familial dyslexia risk.Neuroreport,14

(17), 2245–2250.Meng, X., Sai, X., Wang, C., Wang, J., Sha, S., & Zhou, X.(2005). Auditory and speech processing and reading development in Chinese school children: Behavioural and ERP evidence.Dyslexia, 11

(4), 292–310.Molfese, D. L. (2000). Predicting dyslexia at 8 years of age using neonatal brain responses.Brain and Language, 72

(3),238–245.Näätänen, R. (2001). The perception of speech sounds by the human brain as reflected by the mismatch negativity (MMN)and its magnetic equivalent (MMNm).Psychophysiology,38

(1), 1–21.Näätänen, R., Lehtokoski, A., Lennest, M., Luuki, A., Alliki, J.,Sinkkonen, J., & Alho, K. (1997). Language-specific phoneme representations revealed by electric and magnetic brain responses.Nature

, 385(6615), 432–434.Näätänen, R., Tervaniemi, M., Sussman, E., Paavilainen, P., &Winkler, I. (2001). ‘Primitive intelligence’ in the auditory cortex.Trends in Neurosciences

,24

(5), 283–288.Nenonen, S., Shestakova, A., Huotilainen, M., & Näätänen, R.(2005). Speech-sound duration processing in a second language is specific to phonetic categories.Brain and Language, 92

(1), 26–32.Schulte-Körne, G., Deimel, W., Bartling, J., & Remschmidt, H.(2001). Speech perception deficit in dyslexic adults as measured by mismatch negativity (MMN).International Journal of Psychophysiology, 40

(1), 77–87.Serniclaes, W., Sprenger-Charolles, L., Carré, R., & Demonet,J. F. (2001). Perceptual discrimination of speech sounds in developmental dyslexia.Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 44

(2), 384–399.Shestakova, A., Huotilainen, M., Ceponiene, R., & Cheour, M.(2003) Event-related potentials associated with second language learning in children.Clinical Neurophysiology,114

, 1507–1512.Tallal, P. (1980). Auditory temporal perception, phonics, and reading disabilities in children.Brain and Language, 9

(2),182–198.Tallal, P., Miller, S., & Fitch, R. H. (1993). Neurobiological basis of speech: A case for the preeminence of temporal processing.Annals of the New York Academy of Sciences,682

(1), 27–47.Telkemeyer, S., Rossi, S., Koch, S. P., Nierhaus, T., Steinbrink,J., Poeppel, D.,... Wartenburger, I. (2009). Sensitivity of newborn auditory cortex to the temporal structure of sounds.The Journal of Neuroscience, 29

(47), 14726–14733.Tervaniemi, M., Winkler, I., & Näätänen, R. (1997).Pre-attentive categorization of sounds by timbre as revealed by event-related potentials.NeuroReport, 8

(11),2571–2574.Toiviainen, P., Tervaniemi, M., Louhivuori, J., Saher, M.,Huotilainen, M., & Näätänen, R. (1998). Timbre similarity:Convergence of neural, behavioral, and computational approaches.Music Perception, 16

, 223–241.Tremblay, K., Kraus, N., & McGee, T. (1998). The time course of auditory perceptual learning: Neurophysiological changes during speech-sound training.Neuroreport, 9

(16),3556–3560.Werker, J. F., & Tees, R. C. (1987). Speech perception in severely disabled and average reading children.Canadian Journal of Psychology/Revue Canadienne de Psychologie,41

(1), 48–61.Winkler, I., Kujala, T., Tiitinen, H., Sivonen, P., Alku, P.,Lehtokoski, A., ... Näätänen, R. (1999). Brain responses reveal the learning of foreign language phonemes.Psychophysiology, 36

(5), 638–642.Wright, B. A., Lombardino, L. J., King, W. M., Puranik, C. S.,Leonard, C. M., & Merzenich, M. M. (1997). Deficits in auditory temporal and spectral resolution in language-impaired children.Nature, 387

(6629), 176–178.Zachau, S., Rinker, T., Körner, B., Kohls, G., Maas, V.,Hennighausen, K., & Schecker, M. (2005) Extracting rules:Early and late mismatch negativity to tone patterns.Neuroreport, 16

, 2015–2019.