大江书铺《修辞学发凡》系列版本研究

——基于副文本版权页与《正误表》的考察

2014-01-22张虹倩

张虹倩

(华东师范大学中文系,上海200241)

提 要 大江书铺在《修辞学发凡》版本的研究中具有特殊地位,出版了《发凡》从初版到第五版的系列版本。大江书铺《发凡》三版、四版、五版版权页的发现,最终确认了上册初版的实际出版时间,并证实了《修辞学发凡》再版实为首个合订本。《发凡》三版所附《修辞学发凡正误表》的发现,证明了《发凡》三版实为首个修订本。《修辞学发凡正误表》的更正之处不仅说明陈望道对于“微婉”格有了新的思考,而且折射出陈望道在新式标点符号体系的创立、推广以及现代汉语制度化进程中所做出的突出贡献。

一、大江书铺在《修辞学发凡》版本研究中的意义

陈望道《修辞学发凡》(以下简称《发凡》)对于现代修辞学的划时代意义早已得到学界公认。《发凡》之所以“能历经长时间的检验而仍保持着崇高的学术价值和旺盛的学术生命力”源于望老的治学精神,“而这种治学精神在他对《发凡》精益求精不厌修改上得到了切实而具体的体现”(李熙宗,2003)。可见《发凡》版本的研究不仅具有版本学上的意义,更能从此窥见望老学术思想的发展历程。在《发凡》的出版史中,大江书铺出版了《发凡》最初的系列版本,其地位尤为特殊。

为筹建大江书铺,陈望道自1928年起与汪馥泉频繁通信。关于书铺名称,陈望道在1928年1月31日给汪馥泉的信(2006:488)中提出:“书店名字,我无定见。叫卖文社亦好,甚质直有味,但在此用‘红光’二字亦被开除的时代,或因日本人曾经有社会者用此二字而疑及它,在中国是很可能的。倒是不能不考虑的一件虽小而大的事。”至于书铺后来为何命名为“大江”,据汪馥泉之子汪新泉回忆,他曾就此事问过其父,其父答曰:“大江东去”。倪海曙在《回忆望道先生》(1983:25)中也回忆道:“先生经常鼓励我们,一遇到阻力,一进入低潮,他就要说,‘水往东流,碰到大山阻挡,绕个弯子。不也就过去了么?’”这大概就是书铺取名“大江”的用意。1928年9月,陈望道与施复亮、汪馥泉、冯三昧等人创立大江书铺,陈望道出任经理,施复亮任编辑主任,日常经营则由汪馥泉负责。因大江书铺出版的书籍左倾立场鲜明,屡遭查禁,在政治与经济双重压力下,1933年大江书铺最终被迫停业,并将财产与存书盘给了开明书店。

大江书铺对于《发凡》而言有着特殊的意义。该书铺由陈望道发起创立并亲任经理,自1932年至1933年,大江书铺出版了《发凡》的初版至五版(第六版《发凡》出版于1935年7月,此时因大江书铺已盘给开明书店,遂由开明书店发行)。我们拟从副文本①角度对大江书铺系列版本予以考察,以期揭示其独特价值。

二、关于《发凡》初版时间问题

关于《发凡》初版的时间问题,学界存在两种观点:一种观点认为初版时间为1932年4月5日。其直接依据为《发凡》再版的版权页信息。其版权页写道:

一九三二年四月五日初版 一九三二年九月十日再版

发行者 大江书铺 上海北河南路景兴里五八四号

另一种观点则认为《发凡》的初版时间应为1932年1月15日。其直接证据为《发凡》上册初版的版权页所提供的信息:

一九三二年一月十五日初版

发行者 大江书铺 上海北河南路景兴里五八四号

印刷者 民众印书馆 上海岳州路二八一 电话五一九七九

那么《发凡》上册初版的时间究竟是1932年1月15日还是4月5日呢?值得注意的是,《发凡》上册初版的扉页背面有大江书铺的说明:

本书一误于承印公司铅版之被盗,再误于装订作场印件之被毁(日军炮毁),遂致出版迟延,久劳企望,无任抱歉。

该说明落款日期为4月1日。陈光磊先生 (署名东木)在《关于<修辞学发凡>的初版本》(1982)中据此认为“这部书上册实际上到4月份才正式同读者见面。可能,精装合订本再版本即据此而记载成4月初版。”我们认为光磊先生的推断是很有见地的。大江书铺的说明中提到了关键性的一句话“再误于装订作场印件之被毁(日军炮毁)”。我们认为这句话对于研究《发凡》上册出版的真实时间具有重要意义。据《发凡》上册版权页提供的信息,可知该书印刷者为民众印书馆,地址为上海岳州路。1932年1月28日至3月3日,爆发了“一·二八”淞沪抗战。据我们考察淞沪抗战的交战区域恰好包括了民众印书馆所在的上海岳州路,故而大江书铺所谓“装订作场印件之被毁(日军炮毁)”应指“一·二八”淞沪抗战期间,民众印书馆被日军炮轰之事。故而,我们认为大江书铺之说明中“装订作场印件之被毁(日军炮毁)”这句话为证实光磊先生的推断提供了最有力的支撑,因为《发凡》上册于1月15日就面市的话,此时“一·二八”淞沪抗战尚未爆发,不可能出现“装订作场印件之被毁(日军炮毁)”之事。

以上虽已证实《发凡》上册初版直到1932年4月1日之后才面市,但并不意味着《发凡》上册的出版时间就一定是4月5日。我们知道,《发凡》初版是分上下册发行的,而1932年9月10日的再版则是合订本,这两种版本的性质并不相同。故而《发凡》合订本再版版权页中所谓的“一九三二年四月五日初版”也可能是指《发凡》合订本的初版时间。然而从《发凡》下册初版的时间和陈望道《发凡·后记》的落款时间来看,4月5日不可能出现合订本。《发凡》下册初版的版权页写道:

一九三二年八月卅日初版

发行者 大江书铺 上海北河南路景兴里五八四号

可见《发凡》下册直到1932年8月30日才出版,且《发凡·后记》落款为“一九三二年七月十五陈望道记于沪西深夜”。故1932年4月5日这个时间不可能是《发凡》合订本初版的时间。

虽然已证实1932年4月5日不可能出现《发凡》的合订本初版,但仅凭《发凡》上册初版、下册初版及再版版权页提供的信息还不足以认定4月5日就是指《发凡》上册初版的实际出版时间,要解决这一问题,似有待材料的进一步发现。

三、大江书铺《发凡》三至五版版权页的意义

关于1932年4月5日究竟是否是《发凡》上册初版的实际出版时间,我们在《发凡》的三至五版的副文本版权页可以找到直接的证据。应该指出的是,在以往《发凡》版本的研究论著中只提及《发凡》上述版本的出版时间,而未披露过这三个版权页的完整信息。据我们搜集到了上述《发凡》的三个版本,其版权页完整信息如下:

大江书铺发行的第三版《修辞学发凡》的版权页写道:

一九三二年四月上册初版 一九三二年八月下册初版

一九三二年九月合订再版 一九三三年一月十日三版

大江书铺发行的第四版《修辞学发凡》的版权页写道:

一九三二年四月上册初版 一九三二年八月下册初版

一九三二年九月合订再版 一九三三年一月十日三版 一九三三年三月十五四版

大江书铺发行的第五版《修辞学发凡》的版权页写道:

一九三二年四月上册初版 一九三二年八月下册初版

一九三二年九月合订再版 一九三三年七月十五五版

《发凡》三至五版的版权页都清晰地写明1932年4月仅仅是《发凡》上册初版的出版时间,而非合订本初版的时间。结合《发凡》再版的版权页,可以确凿证实,再版所谓的1932年4月5日是《发凡》上册初版的实际出版时间。

应该指出的是,《发凡》三至五版的版权页不仅仅是提供了其各自版本的出版时间,更为重要的是它保存了之前的《发凡》上册初版、下册初版以及合订本再版的确切时间等重要信息,因而具有着十分重要的意义。此外,《发凡》三至五版版权页的重要意义还体现为:

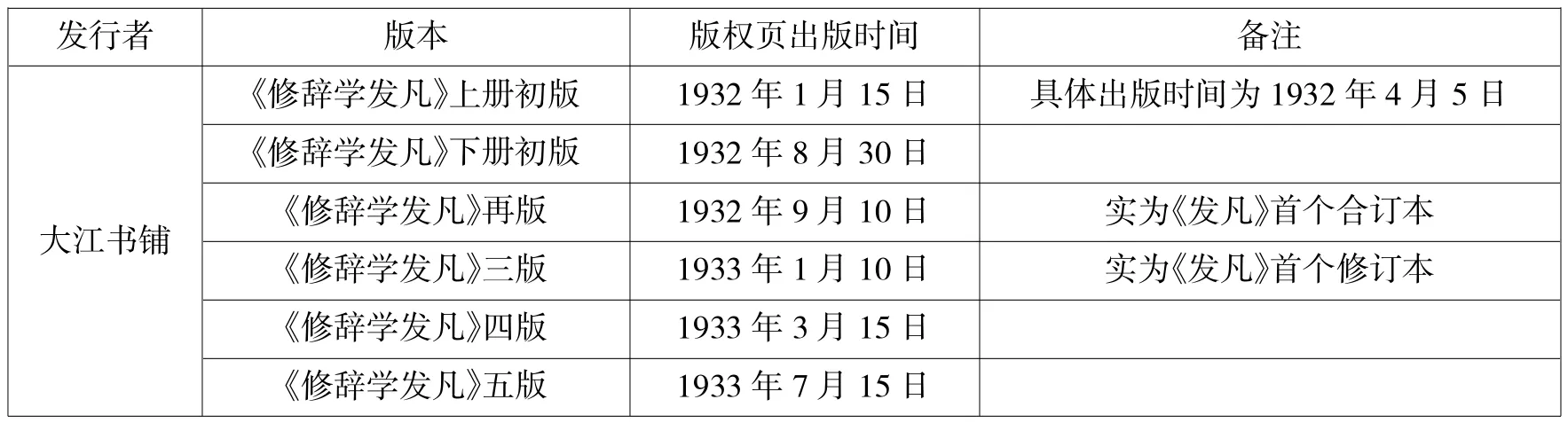

其一,证实了1932年4月5日是《发凡》上册初版的实际出版时间,而《发凡》上册版权页所说的1932年1月15日是其计划出版时间或曰名义出版时间。

其二,《发凡》下册初版和《发凡》再版(合订本)之间并无其他版本,由此证明了1932年9月10日出版的《发凡》再版虽名曰“再版”而实为《发凡》合订本意义上的“初版”。

其三,在这三个版本的版权页中均将1932年发行的《发凡》上册和下册处理为两个相对独立的初版。这意味着1932年大江书铺实际上发行了三个意义上的初版:上册初版、下册初版和合订本初版。

四、《修辞学发凡》首个修订本考

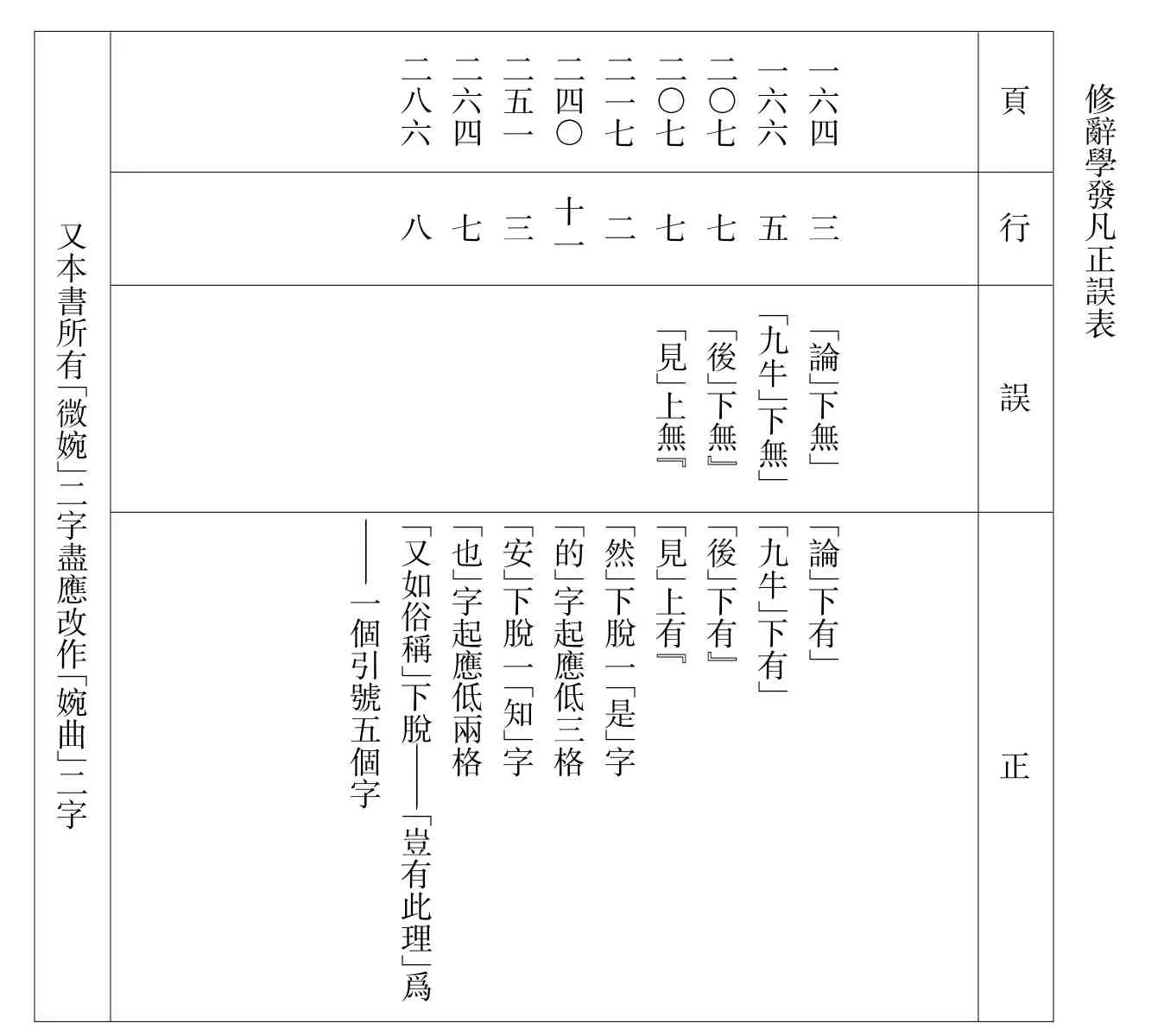

以往研究《发凡》版本的学者普遍认为1945年4月中国文化服务社出版的“渝初版”是《发凡》的第一个修订版。实际上,据我们考察1933年1月10日大江书铺出版的《发凡》三版才是第一个修订版,其直接证据在于《发凡》三版在书后所附之副文本《修辞学发凡正误表》(以下简称《正误表》,具体内容如表1所示:

表1:《修辞学发凡》第三版后附的《正误表》

据我们考察,《正误表》的更正之处可分为两类:

第一类是对《发凡》局部加以整体更改。《正误表》曰:“又本书所有‘微婉’二字尽应改作‘婉曲’二字。”实际上是对《发凡》第六篇“积极修辞二·七微婉”这一小节中“微婉”这一辞格的名称予以整体更改。据我们研究,这涉及到这一小节的名称“微婉”及行文中出现的4处“微婉辞”,共计5处“微婉”的整体修改。

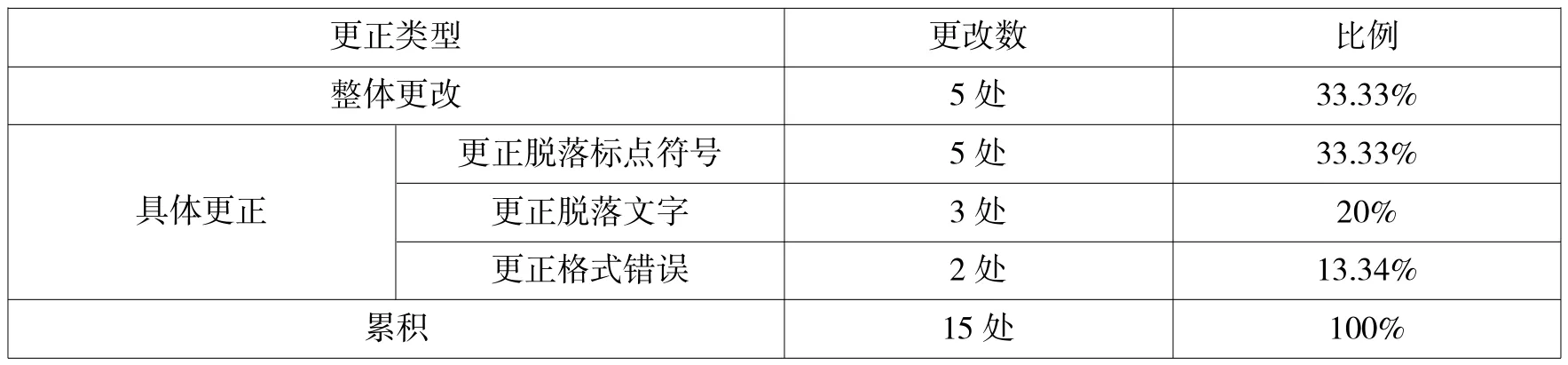

第二类是对书中具体疏漏讹误之处加以更正。可分为三小类:(a)更正脱落标点符号5处(第164页、第166页、第207页2处、第286页);(b)更正脱落文字3处(第217页、第251页、第286页);(c)更正格式错误2处(第240页、第264页)。具体如表2所示:

表2

五、《发凡》三版中《修辞学发凡正误表》发现的重要意义

《发凡》三版中《正误表》的发现,其重要意义不仅体现为确定了三版当为首个《发凡》修订本,还体现为以下两个方面:

1.《正误表》说明陈望道对“微婉”格有了新的思考

陈望道将《发凡》第六篇“积极修辞二”中的第七类辞格“微婉”改名为“婉曲”,反映他对于“微婉”格有了更深入的思考。陈望道在《发凡》下册初版(1932:249-250)中对这一辞格的论述是:

说话时遇有伤感或惹厌的地方,并不直白本意,只用委曲含蓄的话来烘托暗示的,名叫微婉辞。构成此类辞格约有两类主要方法。第一类是不说本事,单将余事来烘托本事……第二类是说到本事,只用隐约闪烁的话来暗示本意。

“婉曲”和“微婉”均含有“委婉”之义,区别在于“微”和“曲”究竟何者更为切近《发凡》定义中的“委曲含蓄”之意。

“微婉”意为“精微委婉”。如唐代李翰《殷太师比干碑》:“俾后之人优柔而自得焉,盖《春秋》微婉之义也。”宋代胡仔《苕溪渔隐丛话后集·本朝杂记上》:“子高别有古诗一篇,意含讽刺,语加微婉,得骚人之体格。”“微婉”之“微”当为“精微”,表“精深微妙”之义。上文所谓“《春秋》微婉之义”即有《春秋》微言大义之意。而“婉曲”意为“委婉曲折”。明代凌濛初《二刻拍案惊奇》卷六《李将军错认舅 刘氏女诡从夫》中曰:“媒妈道:‘应承繇不得不应承,只好把说话放婉曲些。’”此处“把说话放婉曲些”正是《发凡》所谓的“用委曲含蓄的话来烘托暗示”。可见就陈望道对此辞格的定义来看,“婉曲”确实比“微婉”更为贴切。

值得一提的是,据我们考察,自《发凡》第三版的《正误表》中提出将“微婉”格改名为“婉曲”格之后,在之后的历版《发凡》中(包括1935年开明书店版,1945年中国文化服务社“渝初版”,1954新文艺出版社新一版,1959年上海文艺出版社新一版,1962上海文艺出版社修订版)均延续了这一修订(均将此类辞格称为“婉曲”),直到1976年上海人民出版社版《发凡》陈望道又将这一辞格名改为“婉转”,而1976上海人民出版社版是陈望道一生中亲自修订的最后一个版本,可见直到陈望道晚年一直没有停止对这一辞格的思考。由此也反映出了陈望道身上不断探索进取的治学精神和严谨的治学态度。《发凡》初版刘大白序中曾提到陈望道著成《发凡》,实“积十余年勤求探讨之功”,可见陈望道的严谨治学精神是一以贯之的。

2.《正误表》折射出陈望道在新式标点符号体系创立中的贡献

陈望道的一生对于现代汉语制度化进程的突出贡献,一方面表现为他积极提倡文体革新,反对文言文,支持白话文;另一方面则表现为他积极推行文字改革和标点符号革新,倡导采用新式标点,创立新式标点符号体系。陈望道在《发凡》的正误表中细致纠正了标点符号脱漏多达5处(占总数的三分之一),说明他将新式标点符号的正确使用置于一个很重要的位置上。标点符号并非无关宏旨的琐事,它是现代汉语制度化进程中的一个重要部分。

从历史上看,陈望道是我国最早倡导使用新式标点的学者之一。新文化运动时期,他与胡适、鲁迅等人积极倡导标点革新,并产生了重大的社会影响。早在1919年五四运动之前,陈望道就写过多篇倡导使用新式标点的文章②,为新式标点的创立和推广发挥了积极的作用。

《正误表》对标点符号的更正,也说明陈望道对于标点符号使用规范化的重视。早在1919年1月15日,陈望道在《新青年》第6卷第1号上发表的《横行与标点》(1981:7)一文中就对《新青年》将中国传统句读(圈点)与西式标点杂用的现象予以了批评:

但是我对于诸子,还要说诸子缺“诚恳的精神”……圈点与标点杂用,这是东人尾崎红叶的遗毒,诸子却有人仿他,而且前后互异,使浅识者莫名其妙——这不是缺“诚恳”的佐证么?

此外,1921年2月16日陈望道在《民国日报》副刊《觉悟》上发表《评新式标点的〈儒林外史〉》(1981:30-31)一文,对该书“符号说明”中不当之处予以批评。1935年1月5日陈望道又在《太白》第1卷第8期发表《批评的三昧》(1979:397-398),批评了梁实秋《文艺批评论·自序》中标点符号使用不规范的现象。可见,陈望道对新式标点使用的规范化问题的重视是一以贯之的。应该指出的是,陈望道对于西式标点并非全盘接受,而是主张要加以整理。他在1920年3月《学艺》第4卷《标点论第二 点标的类别》(1981:27)一文中指出:“采用西制,又当稍加厘订。”此外他在1921年2月《民国日报》副刊《觉悟》上发表的《新式标点》(1981:33)一文中亦提出“应该按着中国文法,将西式标点加上一番逻辑地整理的功夫”。

六、结 论

大江书铺由陈望道创立并任经理,大江书铺版系列《发凡》涵盖了《发凡》正式出版后最初的六个版本(上册初版、下册初版、再版、三版、四版及五版),故而大江书铺在《发凡》版本的研究中具有特殊意义。

我们通过对这六个版本中的版权页与《正误表》等副文本的研究,特别是对三至五版版权页的研究,最终确认了1932年4月5日为《发凡》上册初版的实际出版时间,而1932年1月15日为《发凡》上册初版的名义出版时间,证明了1932年9月10日出版的《发凡》再版实际上是《发凡》的第一个合订本。此外因在三至五版的版权页中均将《发凡》的上册和下册处理为两个相对独立的初版,故而1932年大江书铺实际上出版了三个意义上的初版:上册初版、下册初版和合订本初版。

以往普遍认为1945年中国文化服务社出版的“渝初版”《修辞学发凡》是《发凡》的第一个修订本,然而大江书铺《发凡》三版副文本《修辞学发凡正误表》的发现,证明了《发凡》三版才是《发凡》版本史中的第一个修订本。

综上,我们将大江书铺系列《发凡》的出版信息整理于下:

表3

需要特别指出的是,《发凡》三版所附《正误表》不仅修正了10处疏漏之处,而且提出将《发凡》第六篇“积极修辞二”中的第七类辞格“微婉”格改名为“婉曲”格,这不仅仅是名称的变化,实质上代表陈望道对这一辞格更深的思考。而《正误表》中对五处标点符号的更正,说明陈望道对于新式标点符号的重视。陈望道不仅是我国最早倡导使用新式标点符号的学者之一,且致力于新式标点符号体系的创立,极为重视新式标点的规范化使用问题,为现代汉语制度化进程作出了不可磨灭的贡献。

注 释

①1982年吉拉尔·热奈特(G é rard Genette)发表了《隐迹稿本:第二度的文学》(Palimpsests:literature in the second degree)一文,列举了五种跨文性(transtextualit é)关系,其中第二种类型便是“副文本性”(paratextualit é)。根据热奈特的副文本性理论,版权页与书后所附之《正误表》都属于典型的副文本。

②如1918年5月陈望道在《学艺》第3卷发表《标点之革新》,认为标点符号的革新比文字革新更重要:“文字之标识不完备,则文句之组织经纬时或因之而晦,而歧义随之叠出。……是以标点者颇成为语学教学上一重要问题矣。”陈望道注意到中文旧式标点存在“量少”、“形拙”、“无足应用”等缺陷,主张“旁取西式标点”,认为西式标点存在其形易约定、其法易更张、其例易统总、其用易施行等优点,并系统介绍了西式标点。1919年三四月间又于《时事新报》副刊《学灯》连载《点法答问——新式点法指南》,系统介绍了折标、阙标、单形引标、双形引标、波线、括标、纽标以及四种“西式句读”(逗点、停点、集点、住点),系统比较了中国句读与西式标点。需要特别指出的是,这些文章均发表于五四运动之前,属于新文化运动前期的重要思想成果。此后陈望道从前期倡导使用新式标点符号转为致力于具体创立新式标点符号体系。