清代直隶育婴堂的运作实态考察

2014-01-13高宁

高 宁

( 河北师范大学 历史文化学院,河北 石家庄 050024)

中国有着悠久的育婴慈幼历史。 《周礼》将“慈幼”列为“保息六政”之首,如宋代的慈幼局、晚明扬州育婴社等均为育婴组织。历经几代的发展,育婴事业在清代达到了鼎盛。清代的育婴堂即为专门的育婴机构,在各类善堂善会中是最普遍的。关于清代慈善问题自20 世纪80 年代以来逐渐引起学者们的关注,尤其以夫马进、梁其姿、王卫平、周秋光等成果最为丰硕。①其中,育婴堂的研究主要围绕溺女与育婴、育婴堂与保婴局、育婴事业圈及官民关系等论题进行了广泛的探讨。②不过,清代育婴事业以江南为众,当前研究也是以江南为中心,对于其他区域的研究甚少。直隶领北方地区社会发展之先,各州县遍设育婴堂,推动了该地区慈善活动的发展。其中关于清代直隶育婴事业的研究,只有寥寥几篇论文有所涉及。③笔者通过对以地方志为主体的文献资料进行系统整理,对直隶育婴事业的发展状况、经营运作、婴儿保育等进行分析,以揭示清代直隶育婴事业的面貌。

一、育婴堂的建立与发展原因

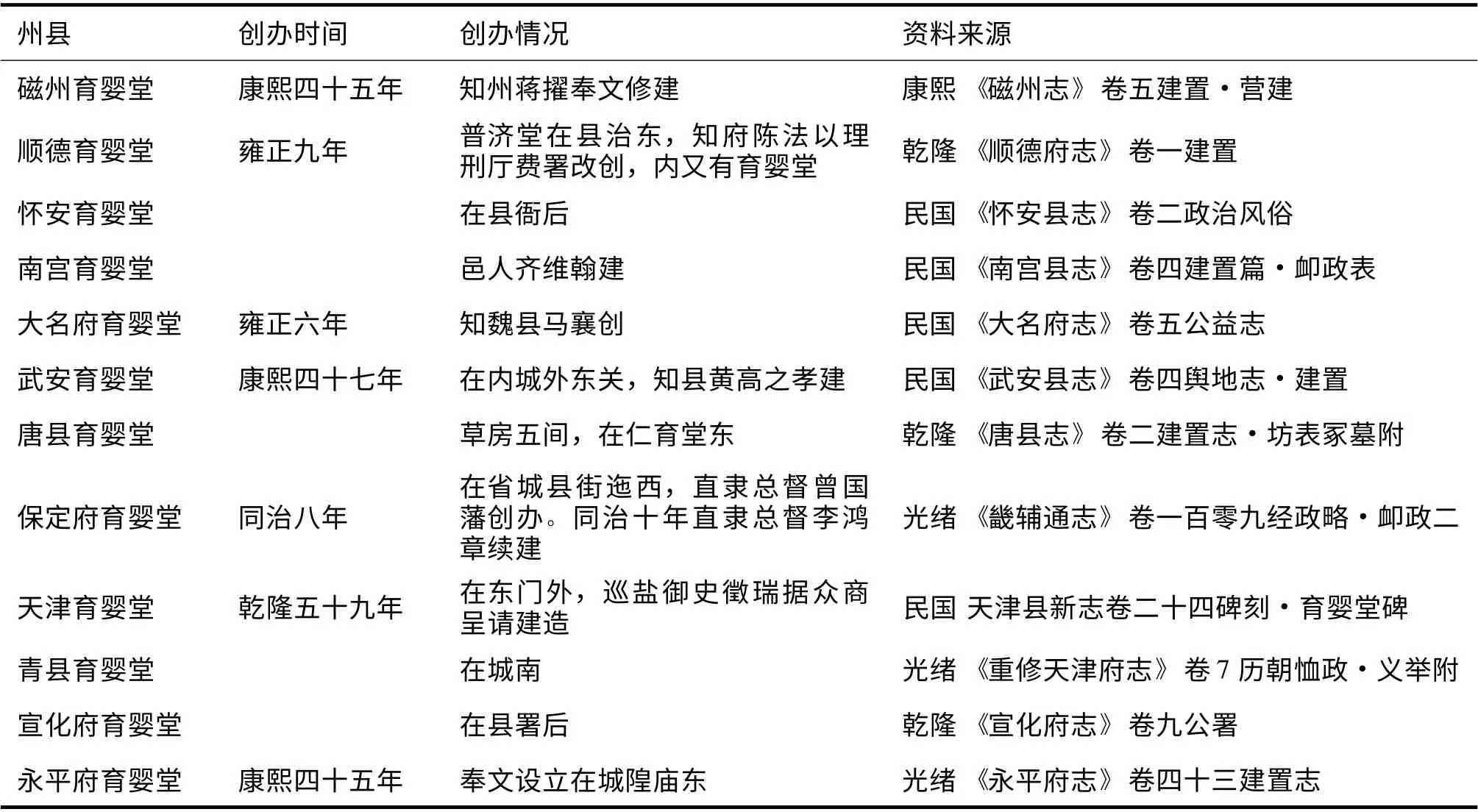

清代直隶最早的育婴堂出现于康熙年间的京城。康熙元年(1662),大学士金之俊、学士胡兆龙等捐资,在京师广渠门内夕照寺西建立了一所育婴堂,“遇有遗弃病废之婴儿收养于堂”。[1](P325-326)拉开了清代直隶广设育婴堂的序幕。从表1 我们可以看出直隶育婴堂的创办情况。

表1 直隶育婴堂创办情况

清代直隶育婴堂普及于各府州县,无论规模体制均超前代,这一发展的原因首先与统治者的倡导是分不开的。清世祖以来,历代皇帝出于维护统治的需要,对育婴事业较为关注。康熙四十五年(1706),康熙帝接受了左副都御史周清原的建议,要求“直隶各省建立育婴堂以广皇仁”,并对各地育婴堂的陆续设置进行了褒奖。[2](P257)雍正二年(1724),雍正帝嘉奖京师育婴堂“赐御书功深保赤匾额”,[3](P9963)“再行文各省督抚,转饬有司,劝募好善之人,于通都大邑人烟稠密之处,照京师例,推而行之。”[4](P312)乾隆时益加鼓励,甚至以此作为衡量地方官为政勤怠的一个标准:“通行直省督抚,将各处现设育婴堂,严饬地方官实力奉行,择富厚诚谨之人董理,并令州县率同佐贰不时稽查,将实在无依遗弃婴儿,收入养赡。每于年终,将所育婴儿及支存细数,分析造报查核。如有怠玩克扣需索等弊,即行查参”。[3](P9964)此后,历朝皇帝均有倡建育婴堂之谕。从表1 中我们可以看出,直隶育婴堂的创办时期集中于康雍乾三朝,这与中央政府的倡导关系密切。

直隶育婴堂迅速发展的另一个原因即各级官吏的力行。他们或者奉旨创办,或者出于好善之心筹措经费,对于育婴堂的建立功不可没。康熙帝即是接受了左副都御史周清原的建议,下旨在直隶各州县建立了育婴堂。育婴堂的建立与官僚在管理上的监督、财务上的援助有非常密切的关系,他们有权利拨一部分官田及收息公银给育婴堂。如保定府育婴堂建立之初, “总督李鸿章筹捐银一万五千两,司库垫扣通省官员养廉银三万两……作堂中每月经费”。[5](P4331)磁州育婴堂设立之后“同城文武官员各量力捐助,凡绅衿士庶听其情愿乐输,不拘有无多寡”,而且“工告竣后雇觅乳妇”。[6](P111)可以看出官员们一边带头捐献银两一边劝募好善之士捐助,筹好经费之后,则设法制定章规,雇觅乳妇,查看监督。

另外直隶育婴堂的建立与溺婴也有很大关系,尤其是女婴。 “清代民间百姓的溺女婴之风甚盛,美其名曰‘嫁之’、‘度他人身’,习以为常”。[7](P204)除生活贫困无力抚养外,重男轻女思想也是导致这一现象的原因,如“怀安重男轻女观念,牢不可破,富家视为玩物,贫者认为耕牛”。[8](P293)晚清时期,针对太平天国后民生贫苦,民间溺婴习俗再次泛滥,同治六年(1867),同治帝在批复内阁御史刘秉厚折时,令民间严禁溺婴“著多设育婴堂,广为收养”。[9](P601)此外教案的发生也是建立育婴堂的一个原因。如同治十三年(1874)天津创办的育婴堂就与天津教案有关。1870 年的天津教案“是因天主堂虐死婴儿”,[10](P139)为了与天主教势力对抗,以盐商为代表的士绅决定,在原有的育婴堂基础上建立分堂,将父母亡故无靠,或无钱抚养的婴孩收入堂中。光绪十七年(1891),光绪皇帝批复御史恩溥广设育婴堂折中写到, “现在教案繁兴,半由各国育婴堂起衅……著各直省将军督抚,悉心体察,妥为筹画。总期实惠及民,以恤穷黎而弭隐患”。[11](P984)可见教案是促成育婴堂建立的一个原因。

二、育婴堂的管理

( 一) 经费筹措

哺乳婴孩的花费是巨大的,如婴儿患病的医药费,雇佣乳母、杂役薪金等,所以时任直隶总督的李鸿章在育婴堂章程中写道,“堂中经费量入以为出,成败所系也”。[5](P4333)综合地方志可以归结出清代直隶育婴堂的经费筹措形式,主要有三种。

第一种为官方倡捐。皇帝为标榜仁政,多次下令建育婴堂并倡捐。如雍正二年特颁谕旨,赐白银1000 两,雍正八年赐白银1500 两, “令置之产业”。雍正十三年赐京师育婴堂500 两。[1](P326)但是毕竟国家财力有限,帝王的赏赐不是固定的,这时地方官的角色就非常重要了。他们往往是募捐的发起人,在一些地方更是主要的捐募人。他们采用捐俸、劝捐、拨官田等方式资助育婴堂。如保定府育婴堂建立之中“总督李鸿章等筹捐银一万五千两,司库垫扣通省官员养廉银三万两”。[5](P4331)磁州育婴堂“印官先捐银十二两,米十二石,其余同城文武官员各量力捐助”。[12]卷五天津县育婴堂的一部分经费为巡监御史徵瑞奉旨将“参课项下岁拨银七千两以为经费”。[5](P4334)类似的例子不胜枚举。

第二种为地方士绅的捐募。我们可以从地方志记载中了解到,士绅所起的作用是非常重要的。一些育婴堂官府并不直接参与管理,通常“以其事委诸绅士”。[13](P54)如武安县育婴堂,康熙四十七年建成,“绅士公捐義田四百四十亩,每年收租谷一百一十六石四斗为育婴之用”。[14](P204)磁州育婴堂“凡绅衿士庶听其情愿乐输,不拘有无多寡”。[12]卷五很多直隶育婴堂都得到了乡绅的赞助。由于乡绅耆老的社会角色特征,决定了他们在民间较之官吏、商人更具有影响力,在地方他们不仅要首捐,而且还要劝捐,更重要的是他们还要亲自主持育婴堂的日常工作,其作用更为重要。[13](P54)

第三种是收息收租。捐款虽然数额巨大,但也不是常有之事。要长期维持育婴堂的经营,必须要有固定的收入。所以,育婴堂收到的捐款额除日用外,余下的交给当商,营运生息,作为平常经费的来源;或者用余额购买土地,租给个人或官方,年终收租以满足支出。如武安育婴堂有“市房一百零二间,每年收租大钱八十九千九百零□,绅士共捐義田共四百四十亩,年收租谷一百一十六石四斗为育婴之用”[14](P204)。保定府育婴堂“以基金分发各县盐当商生息,每月约六百余元”。[15](P389)磁州育婴堂将境内“空闲官地、无主荒地、河流滩地,查出之日均行归拨堂内收取租息”,为杜绝胥役中饱私囊,令“堂耆老立簿请印,一收一支登记明白,毋致遗漏蒙混”。[12]卷五以此保证了育婴堂正常运作。

( 二) 管理人员与管理机构的设置

为了使育婴堂能长久的生存下去,直隶育婴堂在经营与管理上有一套管理制度和规范化措施。以下举记录较为详细的保定府与天津县育婴堂为例,以窥直隶育婴堂的经营与管理。

保定府育婴堂的规模很大,堂院东西宽40 多米,南北长70 余米,共建成乳婴房80 余间,还有董事、司事房、厨房、义学、牛痘等房共计118间。[16](P105)建堂之初,分为内堂和外堂。外堂设正司事、副司事各一人,正司事“总管堂中一切事宜”,如负责乳妇婴儿的饮食衣物,稽查男女仆夫是否称职,并且掌管育婴堂中账簿、笔墨等事。副司事协同正司事办理日常业务,但是必须在堂中常住,如果外出,不得超过一天。内堂也设正副司事各一人,均为女性,年龄在40 岁以上,并且是诚恳朴实慈善之人,能够经常留驻育婴堂。正司事负责稽查乳妇是否勤勉,有无口角是非,乳浆是否充足,照料婴儿的温饱问题及各房火烛等事。副司事主要协同正司事照料堂务。内堂的正副司事一般只负责管理内堂中与乳妇婴孩有关的事务,而外堂正副司事涉及的事务较多,如负责收取地租房租、各典当铺的生息银等。[5](P4331)外堂司事权利较内堂司事更大,待遇也明显要比内堂司事高。外堂司事“每月修金六两”,副司事“每月修金四两”。内堂司事“每月酬劳四金”,副司事“每月酬劳三金”。如果内堂正副司事尽心经理,到堂一年后没有过错,作为奖励,“每节加给正司事京钱四千文,副司事京钱三千文”。[5](P4331)

绅董会是育婴堂最高管理和决策机关,同时也是监察机关。建堂之初,堂中设有绅董负责稽查,具体办法是:“众绅董公举勤慎练达者八人,禀由首府县酌定,以二人为一班,按一、六日轮班赴堂,察看诸务有无废弛,遇有应行会议要件,无论该班与否,随时全行约集,公同妥筹,不得推诿”[5](P4331)。绅董会直接参与育婴堂的管理, “按一、六日轮班,赴堂稽查。又派委清苑县丞一、六日赴堂察看,每季水银八两”。[5](P4331)

天津县育婴堂与保定府育婴堂类似,乾隆五十九(1794)年众商呈请建造。共建房屋102 间。经运使嵇承志为其详定章程,创立条规。“凡工食薪米,更换单棉衣凉棚煤炭及月费,医士薪水诸费均有定数”,不得私自增减。育婴堂分内堂和外堂,外堂设男司事二三人,“专司经营会计,收除档册”,内堂设女司事二三人, “令其约束乳妇体恤婴儿”。[5](P4334)育婴堂内堂门夜晚封锁,门旁立有转桶传递物品。育婴堂各条规悬挂于大堂两侧,“以期行人勿替运使”。另外委任“监堂官一员,总商数人,轮班查察”。[5](P4334)

三、救助与保育

( 一) 弃婴收养

育婴堂作为清代社会中专业性的慈善机构,目的就是负责收养被遗弃的婴儿以解决社会问题。根据清代各地育婴堂的章程收养对象必须是弃婴,就是说只有被遗弃野外路旁的婴儿才属于被收养的对象。从清代直隶育婴堂的收养条件来看,各堂都根据自身的状况,对收养的条件有明确的规定,如磁县“凡穷乡僻壤担夫匹夫无力保育之子女皆得收入堂内抚养”。[6](P111)保定府育婴堂规定只有“父母俱亡赤贫待毙者”[5](P4334)才能被接受,贫穷的家庭不能将婴孩送入堂中。然而这一规定并没有严格执行,再加上直隶一带有溺女婴的情况,政府就不得不面对现实,想方设法为那些企图摆脱哺育女婴责任的家庭提供送养的场所,不至于对女婴施以淹杀。因此清代育婴堂实际收养对象不仅是遗弃野外路旁的婴儿,还包括那些父母不愿承担哺养责任的婴儿,尤其是数目众多的女婴。

( 二) 乳妇的管理

乳妇的选择与管理对于堂中婴儿保育是至关重要的。在清代的直隶由于各州县建立了育婴堂,也就出现了离开家庭以哺育弃婴为生计的职业乳妇。《大清会典》规定:各育婴堂, “雇觅乳妇,善为乳哺抚养”[3](P9962)。乳妇的食宿均在堂中,平日里吃小米白面蔬菜,但到了朔望日、端午、中秋、除夕及元旦每人都会加荤菜。另外,“三月给单褂一套,十月给棉襖裤一套”,[5](P4331)但须到堂扣两个月的工钱才给衣服。每三个月即准乳妇告假一次。路途遥远的五日,近便的三日,必须回堂。如果乳妇家有急事也准许回家省视,但不得托故久留。过期不回即行更换。育婴堂每名乳妇乳养一名婴孩,每名乳妇给工钱四千文,为保证婴儿得到充足的奶水,两乳妇分别带两个孩子共住一屋。如果乳浆不足致使婴儿羸瘦或者有疾病的,女司事就会“知会外司事算明工钱逐退”。[5](P4331)

( 三) 婴儿保育

育婴堂对到堂的每名婴儿都会进行详细的登记,司事通常在册簿上写明“婴孩年籍、生辰、乳名、面貌、疤痣,有无疾病,出否天花,其父母之姓名、年岁、生理存殁,在城街巷,在乡村庄邻右地保,同送堂日期,交给之乳妇姓氏及分拨住何房院”。[5](P4331)婴儿不比成人,需要乳妇的细心照料,为确保婴儿的成长,每名婴儿“单衣二件,夹棉衣各一件,夹棉裤各两条,棉小垫二个,简单垫布二块,一岁内者添给单布包一块,棉裹被一床,具以花草编号印记。一岁以上者须给单夹棉幭各一双”。这些衣服被褥等的都“将布棉针线交乳妇量孩之大小缝制”。[5](P4331)待天气暖和时乳妇们将棉衣裤等衣服拆洗缝制好交给女司事,并且按号收存好,九月份天凉时再拿出使用。如果有破掉的则令乳妇缝补添加新絮。育婴堂中常常雇有专职医生。如磁州育婴堂中专设医生一名, “预备药科,如婴儿有病即为诊给方药,用心调治”。[12]卷五可见,育婴堂对婴儿的卫生和医疗状况是考虑得比较周全的。

婴孩到了3 岁就应断乳。断乳乳妇除了带原来哺养的婴孩外,再带看一名不食乳的婴孩。如果断乳的婴孩不断增多,各乳妇带看的婴孩之外尚有多余,就按每四个孩子添雇看妇一名,月给工钱四千文。看妇有时是来自全节堂的妇女,她们白日领看婴孩,并教导他们不许乱扔饭食,不许作践衣服谩骂狂啼等。晚上照料他们睡觉。每八个婴孩雇佣浆洗做活的妇人一名,每月给工钱两千文。[5](P4331-4332)

随着育婴堂接婴过多,寄养一法也发展起来。寄养就是由堂中司事在外寻觅雇佣乳妇,由乳妇在自家哺养婴儿的一种育婴方式。如磁州育婴堂预先雇觅乳妇,“凡城乡民间有乳妇之家愿领婴孩乳哺者”,先查询其真伪,然后令乳妇的丈夫出具认领状。等将婴孩领到家之日起,“日给米一升,银一分”,“每遇朔望,或本妇或本夫抱领婴孩到堂查验”。[12]卷五到堂查验后,堂中耆老即发给银米并且给婴孩换洗的衣裤。如果乳妇不用心乳哺,“验有婴孩受虐情弊即行革退,或乳妇别有事故,本夫同,耆老速即禀官吏更换”。[12]卷五

( 四) 弃婴出路

清代直隶育婴堂作为一种慈善机构,不仅要收养被遗弃的婴孩,还要为他们安排未来的归宿,回归社会,完成育婴堂从收养、保育到遣送的良性循环。

对于寄养婴孩育婴堂鼓励过继,如磁州育婴堂规定“婴孩或在乳哺之时或至二三岁能谷食者,既许本地军民人等当官领去,男为义子女为义女、养媳”,但是所领养的婴孩“不得畜为婢僕及鬻卖为非等”,[12]卷五如果有犯者乡保举报治罪,如果隐匿不报查出之日一并处置。寄养的婴孩年至三四岁如果没有愿意领养的仍在原乳妇之家,“停其口粮工食,唯日给孩童米一升,盐菜钱五文。冬夏施以衣裤”。[12]卷五如果年至六岁扔无人收养,男孩则送入義学读书,女到临时的官区处。

直隶诸育婴堂对于堂养的婴孩采取的方针是“有愿收为子孙者,问明居址姓名,方与之仍补注于册籍;至本家有访求到堂识认者,亦必详细问明,与原注册籍无讹,方许归宗”。[3](P9962)一方面允许被收育对象的父母及族人将其领回抚育,另一方面也鼓励人们到堂领养为子女或童养媳。无论婴孩年岁大小均准许领养人领养,但是领养人须邀同地亲族或绅士至堂出具保证状。所领养的婴孩只准当做自己儿子抚养,不准“赚为下贱及为娼为奴等”。[5](P4332)倘若有领养出去偷卖者,一经查出既将领养人及保人禀官从重治罪。已被领养的婴孩即与亲生父母断绝关系。育婴堂每年都会责令司事遍查一次,以杜流弊。如无人认领或领养,男孩七岁时便送往義塾读书,每月“纸笔墨费京钱五百文,书籍砚瓦随时卖给”,[5](P4332)食宿则在外堂由外司事照料。每月外司事都会考察他们的功课勤惰以分别赏罚。女孩到七岁即请全节堂节妇来堂教管,一人教管二三人。教与她们“女诚女工,四德三从及梳头裹足针纳刺织等事”。[5](P4332)对于未领走的年长婴孩,女婴到了15—18 岁时,育婴堂会主动帮其择婿婚配,并帮助置办一定的嫁妆。对于男孩,到了十三岁,如果是可造就之才就仍令其从师勤奋学习;如果无成就送往各铺学习贸易。残废的婴孩也有特殊的安排,到了一定年龄,育婴堂即安排其学习手艺,资助其出院谋生。这些手艺多数是算命、唱曲等等。直隶育婴堂的弃婴,男孩最多养至16 岁,女孩至多13 岁都得放归社会,完成一个轮回。

结论

在清代的慈善事业中,婴儿的收养抚育是最受重视的,因为婴儿是人生的起点,更关乎家族的存亡和国家的兴衰。育婴堂作为专门收养弃婴的慈善机构,在清代发展空前。直隶育婴堂由于统治者大力倡导,各级官吏及地方士绅的积极参与,在清代诸省中最早建立。育婴堂在经费筹措上开辟了多种渠道,既有中央和地方政府的拨款,又有地方士绅的捐募,更有商业化的收租收息,实现了经费来源多源化。育婴堂在经营与管理上外堂内堂互不干涉,且成立了绅董会这一监察机关,避免了管理者的贪污舞弊现象,行政管理制度逐步走向完善。保育救助方面育婴堂对乳妇的管理措施规范,对婴孩的保育措施周到细致,并出现堂养寄养两种方式,弃婴出路安排也有多种方式,实现了社会化。当然,育婴堂收养婴儿数量有限,比起社会上存在的大量弃婴来说还是杯水车薪,但是正如梁其姿所言“延缓了可能因利益冲突而引致的社会动荡,既存的社会秩序也因而受到一定的维护”。[17](P311)由此可见,兴办育婴堂不仅救助了一批弃婴,而且有它更广泛更深刻的社会意义。当然,直隶育婴堂还存在经营管理上的不足,详细细节有待进一步的考察,但是能将复杂的育婴事业运转起来并取得不错的效果实属不易,给清代的育婴事业添上了浓墨重彩的一笔。

注释:

①代表性著作有夫马进:《中国善会善堂史研究》,商务印书馆2005 年版;梁其姿:《施善与教化——明清的慈善组织》,河北教育出版社2001 年版;王卫平、黄鸿山:《中国古代传统社会保障与慈善事业研究——以明清时期为重点的考察》,群言出版社2004 年版;周秋光、曾桂林:《中国慈善事业简史》,人民出版社2005 年版;游子安:《善与人同:明清以来慈善与教化》,中华书局2005 年版。主要论文有王卫平:《清代苏州的慈善事业》,《中国史研究》1997 年第3 期,《明清时期江南地区的民间慈善事业》,《社会学研究》,1998 年第1期,《清代江南市镇的慈善事业》,《史林》,1999 年第1 期;周秋光、曾桂林:《近代慈善事业与中国东南社会变迁(1895—1949)》,《史学月刊》,2002 年第11 期等.

②表性论文有王卫平:《清代江南地区的育婴事业圈》,《清史研究》2000 年第1 期;萧倩:《清代江西民间育婴事业研究》,《中国社会经济史研究》2001 年第1 期;雷妮、王日根:《清代宝庆府社会救济机构建设中的官民合作——以育婴堂和养济院为中心》,《清史研究》2004 年第3 期等.

③代表性论文有:黄怀忠:《从育婴堂到救济院:民国时期传统慈善事业的危机与转型——以保定育婴堂研究为中心》,载《中国社会历史评论》2005 年;郝红暖《地域环境与慈善组织的发展》陕西师范大学硕士论文;刘瑞芳、郭文明《从地方志看清代直隶的慈善事业》,《社会学研究》1998 年第5 期,赵金辉:《论清代慈善机构的组织运作与理念——以保定育婴堂和全节堂为例》,《呼伦贝尔学院学报》2012 年第20 卷1 期。

[1][清]周家楣,缪荃孙. 光绪顺天府志·京师志12·长局[M]. 北京:北京古籍出版社,1987.

[2]清实录·圣祖仁皇帝实录(三)卷224. 康熙四十五年正月至三月[Z]. 北京:中华书局,1985.

[3][清]托津. 嘉庆钦定大清会典事例卷216 户部·蠲恤[Z]. 近代中国史料丛刊三编第66 辑. 台北:文海出版社,1991.

[4]清实录·世宗宪皇帝实录(一)卷19 雍正二年闰四月[Z]. 北京:中华书局,1985.

[5][清]黄彭年. 光绪畿辅通志卷109 经政略·恤政二[M]. 北京:商务印书馆,1934.

[6][民国]黄希文. 民国磁县县志第18 章救济事业[A].中国地方志集成·河北府县志辑第66 册[C]. 上海:上海书店出版社,2006.

[7]陈宝良. 中国的社与会[M]. 杭州:浙江人民出版社,1996.

[8][民国]张境渊. 民国怀安县志卷2 政治志·风俗[G].中国地方志集成·河北府县志辑第14 册. 上海:上海书店,2006.

[9]清实录·穆宗毅皇帝实录(五)卷202 同治六年五月上[Z]. 北京:中华书局,1987.

[10]顾长声. 传教士与近代中国[M]. 上海:上海人民出版社,1991.

[11]清实录·德宗景皇帝实录(四)卷301 光绪十七年九月[Z]. 北京:中华书局,1987.

[12][清]蒋擢. 康熙磁州志卷5 建置·营建[M]. 南京:江苏古籍出版社,1968.

[13]王先明. 近代绅士— —个封建阶层的历史命运[M].天津:天津人民出版社,1997.

[14][民国]郗济川. 民国武安县志卷4 民政志·仓储救卹[A]. 中国地方志集成·河北府县志辑第64 册[C]. 上海:上海书店,2006.

[15][民国]姚寿昌. 民国清苑县志卷2 职官·自治各机关[A]. 中国地方志集成·河北府县志辑第29 册[C]. 上海:上海书店,2006.

[16]保定历史文化从书编辑委员会. 保定历代大事纪略[M]. 北京:方志出版社,2002.

[17]梁其姿. 施善与教化——明清的慈善组织[M]. 石家庄:河北教育出版社,2001.