宁夏图书馆馆藏西方教会文献概况(二)

——与北堂藏书的渊源(下)

2014-01-13菊秋芳

●菊秋芳

(宁夏图书馆,银川750011)

宁夏图书馆馆藏西方教会文献概况(二)

——与北堂藏书的渊源(下)

●菊秋芳

(宁夏图书馆,银川750011)

教会文献;宁夏图书馆;北堂藏书;《北堂图书馆目录》

详细叙述了北堂藏书的构成、特点及其编目整理的过程,并就北堂藏书和遣使会图书的数量、藏书遗失的原因及遗失册数的确认,以及《北堂图书馆目录》在国内外流传及藏存的现状进行了梳理和分析。同时,通过对宁夏图书馆编制的书本式《馆藏天主教图书目录》(1-4册)著录的教会文献信息的研究和分析,以及对宁夏馆教会文献和北堂藏书上所盖的藏书图章的信息对比,初步证明了宁夏馆教会文献与北堂藏书有着深厚的渊源。

1 北堂藏书的构成

1.1 四堂藏书

四堂指葡萄牙耶稣会的南堂和东堂,法国耶稣会的北堂,传信会的西堂。[1]

(1)南堂藏书。南堂属葡萄牙耶稣会,它的图书馆是天主教在华的第一座图书馆,由利玛窦创建。在利氏藏书的基础上,南堂在两个多世纪中,经耶稣会传教士往来间随身所携图书的不断增添,欧洲采购以及各方募集或赠送而不断丰富。禁教过程中,十余座外省区教堂和小传教团图书馆藏书的无奈流入。其中利氏藏书、金尼阁藏本、教皇赠书、住堂主教索智能、汤亚立仙遗书等,使得南堂书在四堂中一直是最丰富、最有价值、保存最为完整、版本研究价值最高,且是购成北堂藏书的主要部分,其大部分书上均有“北京耶稣会学院”或“副省”的标记。

(2)东堂藏书。东堂是葡萄牙耶稣会在北京的第二所住堂,南堂的附属教堂。该堂规模虽小,却因“当时著述较多之教士,如汤若望、南怀仁、利类思等皆寄身堂内”,所以,东堂在成立之初其藏书“必甚丰富”。1812年,住堂神父害怕教难来临,在夜间藏匿书籍和圣器时,不慎失火,教士携带仅存的13册书籍入住南堂,其书上都有东堂的正式名号“圣若瑟堂”。[1]

(3)北堂藏书。北堂在建立最初,图书资料是比较匮乏的,但作为法国传教团的中心,为与葡萄牙耶稣会的南堂图书馆相竞争,北堂图书馆在书籍搜集、采购上利用各种机会从法王处及欧洲各国募集、采购大量图书,使其图书馆的藏书不输南堂。据孟幕理主教所记:“北堂图书馆之书籍在堂时占数最多,亦最有价值,迄今尚有遗存者。缘葡国教士侧重以西洋科学介绍于中国,法国教士则以中国文化介绍于欧洲……故与欧洲各研究院及皇家科学院所发生之关系亦较为密切……故所得各研究团体之学术书籍不可悉数,且多为原著者所赠。法王及法政府各要员亦尽力助教士搜罗……”其书上留有拉丁文“北京法国耶稣会士”字样。[1]

(4)西堂藏书。西堂属罗马教廷传信部的教堂,在北京没有教区,最近的传教点在山东。由于往来的教士不多,所以没有专门的藏书印记。西堂与山东传教团关系密切,在禁教艰难时期,许多山东传教团的图书辗转流入西堂。西堂最后建立,却最先于1811年由嘉庆下令停闭,迫使该堂教士携带藏书进入了南堂。西堂部分书上有“属于北京和山东圣济各会”的标识。

1.2 特使及主教藏书

自明末以来,数代传教士努力募集、采购,教廷、教皇赠予以及传教士个人携带至中国的西文书籍究竟有多少种,已实不可考。从现存北堂藏书(以下简称北堂书)来看,既有著名的金尼阁西书7000部的遗存;也有“礼仪之争”时,频繁往来于欧亚之间的罗马教廷向中国派遣的和谈使节,随身携带的大量图书的流入;再者,从1690~1856年间设立的北京主教职位,共有六位主教和四位代理主教,其个人遗书也是一笔不菲的遗存。著名的特使和主教藏书如下。

(1)嘉乐特使藏书。1720年,罗马教廷使节嘉乐主教来华交涉礼仪问题争端,因和谈失败,仓促离去时将随身携带的书籍留在了西堂。所留图书共有51种69册,语种为意大利文、拉丁文和法文,内容为教规、民法、通史、教皇史、罗马史等,书上留“有镂刻精极之拉丁文印曰‘1721年3月亚历山大天宗主教遗于北京’”[2]的题识。这批留存于西堂图书馆的书籍,后来送到南堂,再由俄国教团保存了下来,最后汇集到北堂图书馆。

(2)索智能主教藏书。索智能主教于1740~1757年间任北京主教区主教,住南堂主持教务。他的个人藏书共有93种115册,内容大多涉及教士和传教,如神学、辩论、决疑、牧书、教会法和《圣经》等等,书上留有主教的印章。

(3)汤士选主教藏书。汤士选于1782~1808年间任北京主教区主教,住南堂主持教务。他的藏书共有228种512册,主要以法文版为主,约占藏书的三分之一;藏书的内容极其广泛,涉及护教论、地理、数学、物理、化学、医药、机械、艺术和手工业等。这部分藏书装帧完好如初,书上留有主教的印章,在移交俄国教团保存之前从未离开过南堂。

1.3 内地传教团并入的十家小型藏书及教士个人遗书

北堂书除上述来源外,还有全国各处天主堂的存书。在百年禁教时期及耶稣会受压制,奉教皇令解散时,全国各地天主堂的存书,被耶稣会士携带到京城,陆续集中储藏于北京葡萄牙属主教座堂,即南堂,之后随南堂书汇入北堂。据北堂藏书上的题记、签字和印记可知地方教堂藏书如下。

(1)济南府教堂藏书:75种82册,大部分书上留有“济南府住堂藏书”的字样,而且笔迹相同。(2)镇江教堂藏书:44种42册,书上均有“此书属于镇江住堂,(副省会长)杨若望”之类的题识,文字略有变化。(3)杭州教堂藏书:31种35册,大多数书上有“杭州住堂”的字样,其他书上有“杭州副省会学院”或类似的字样。(4)淮安教堂藏书:37种43册,除了“淮安教堂”字样外,其余留有“万惟一”的名字。(5)南京教堂藏书:68种67册,标有“中国南京副省会”的标识。(6)正定府教堂藏书16册;开封府教堂藏书5册;上海教堂藏书8册;武昌府教堂6册,注明“武昌府住堂”;绛州教堂5种6册。

另外,有大批书籍为教士私人的遗书,或署名或不署名,内容大多为神学、教会经文袖珍本等;还有遣使会图书39种75册。遣使会于1785年来华接收被解散的耶稣会教产,这批混入北堂书中的遣使会图书,其版本早于1785年,其中有些书是1870年由田嘉壁主教在罗马购得,有些是1840年天主教遣使会重新进入中国时带入内地的。[2]

2 北堂藏书的特点

北堂书是珍贵的历史文化遗产,从其文献的出版时间及跨度,版本的古老及罕见,内容和语种的丰富及广泛,以及书中留存的大量题记、签字和印记,使其集文物性、思想性和文献性于一体,是西学东渐的重要资料和历史见证,具有极高的学术研究价值。

2.1 出版时间及版本

北堂书的出版时间横跨15~18世纪,其中最古老的书约在1473~1477年间出版,据书中记载的印刷商名字推测,该书出版地为意大利的威尼斯;其次为1492年、1496年及16世纪初出版的,这些在15~16世纪初出版的书籍,为欧洲印刷业摇篮时期的版本,称之为“摇篮本”,非常珍贵。

北堂书的出版地涵盖欧洲各国及地区,犹如一座欧洲印刷史博物馆,其在“远东翻版之书籍,如三百年前在澳门,在卧亚,在马尼刺,在日本,甚有远之在墨西哥所印者”[2]也弥足珍贵。

此外北堂书的另一历史之价值,即“明末清初西教士与中国教友或独译或合译之名著,其原本多在于此,《名理探》《几何原本》皆其著者。”[1]迄今为止,北堂书共发现了8种译著底本,另6种为《坤舆万国全图》《浑盖通宪图说》《奇器图说》《进呈鹰说》《狮子说》和《寰有诠》。

2.2 内容及语种

从惠泽霖《北堂书史略》介绍的编于1862年的“狄仁吉神父目录”分析,北堂书的总数量为5930册,其中《圣经》及宗教类书籍为2647册,其他3283册书籍分别是历史、哲学类796册,文学、传记及语言类494册,数学、物理、化学及水文学652册,天文学类为438册,机械及工艺学、自然史、医药学和杂类903册。[2]可见,北堂书中非宗教类书籍占多半,其内容涉及应用科技、医药、自然科学和社会科学等方方面面,这也充分证明了鸦片战争前利玛窦“适应性学术传教策略”的传教模式在中国的具体实施;同时,也证明了北堂书代表着15~18世纪欧洲最新的科学技术和思想成果以及时事哲人的著述。

北堂书的语种几乎涵盖了欧洲各国语种,有拉丁文、法文、意大利文、葡萄牙文、西班牙文、德文、希腊文、荷兰文、英文、希伯来文、波兰文和斯拉夫文共12种语言,北堂书的多文种性质是世界走向中国和中西文化科技交流的重要见证。

2.3 题记、签字和印记

北堂书中留有的大量题记、签字和印记,如用拉丁文手书的题字“‘1616年5月1日教廷御医及采药专员Joames Faber,谨献给最可爱最忠实的朋友,耶稣会士首先从中国返回罗马的金尼阁司铎。’”;荷兰文《圣经》上的题记:“‘1660年10月5日攻陷新港’(福尔摩斯,即台湾)。这是荷兰人入侵台湾的一条重要史料资料。”[3]北堂书中这些大量手书的题记、签字以及印记所包含的信息和资料是无法替代的原始文件,对于研究和考证分布在各地的传教士及其活动提供了丰富的一手史料,更从侧面反映了明清时期传教士在华传教的具体情况,也是研究天主教东传的重要史料。

3 北堂藏书的整理及目录之流传

3.1 北堂藏书的整理

(1)狄仁吉神父第一次编目。1862年,北京教区主教孟振生由欧洲返华时,狄仁吉神父也随行来到北堂,主持对北堂书的编目事宜。书目按内容分为“圣经”、“教士著述”、“历史”、“哲学”、“数学”、“天文学与测时学”等20类,编成分类目录。目录的著录项目包括编号、书名、著者、册数、尺寸、出版者、出生地、出版时间和其他特征。

此次的整理编目,共统计出北堂图书馆共有图书5930册,其中包括遣使会1860到1862年间增添的大约500册图书,初步弄清楚了北堂书的数量和内容。

(2)惠泽霖主持的第二次编目。1938年,为及早整理北堂书便于利用,美国驻华大使馆秘书C.B.Lyon出面与教会协商北堂书的整理与编目事宜,取得教会方面的同意,并在燕京大学校长司徒雷登等人的协助下,得到了美国洛克菲基金会的资助,北京主教委任法籍惠司铎(H.Ⅴer haeren),即惠泽霖,为北堂图书馆馆长主持此项工作。编目工作于1939年1月开始,八个月后,太平洋战争爆发,参与工作的西方人或回国或被日军送入潍县集中营,只有惠泽霖因健康欠佳留下,继续此项工作。惠泽霖在艰难中勉强维持编目整理工作,经过十年的不懈努力,1949年新编的《北堂图书馆目录》由教会出版社出版。

《北堂图书馆目录》是按照语种分章节,除序言、史略、目录等前言部分外,由法文、葡萄牙文、拉丁文等12个语种11章节和补充说明部分组成;编目项的设置更加详细具体,除基础项外,另加题记、签名、印章,部分珍贵书籍还附有书影。此次编目整理共统计出北堂书有4101种5133册图书,其中遣使会图书75册。

(3)国家图书馆的清点整理。1958年,北堂图书馆藏书在“献堂献庙”运动中被移交文津街国家图书馆善本特藏部保管,1988年又迁至紫竹院新馆,之后,国家图书馆开箱清点。此次清点出北堂书有3663种5144册。

那么,北堂书究竟有多少?1949年惠泽霖第二次编目统计的北堂书,比狄仁吉神父第一次编目时减少了342册;遣使会1860年后续补充的500册图书减少了425册,两部分减少的图书共计767册。1998年国家图书馆清点北堂书为5144册,比狄仁吉神父第一次编目统计的总数5930册图书则少了756册。这些图书究竟散失在哪里呢?

惠泽霖在其《北堂书史略》中解释说:“根据他(狄仁吉神父)提供的目录,我们做出了一份失书单,发现主要是神学、决疑、神修、圣经和教理讲授等方面的小册子。简而言之,是实用的传教资料书。这些书里大约有100册属于复本,另外的是藏书中有其他作者的类似的书,所以损失不大。而且它们也不一定都是永久地丢失了。比如,天津和镇江府的传教士听说我们在整理北堂书后,就送来了有我们图书馆印章的旧书。”[2]方豪在《北平北堂图书馆小史》中,对失散的北堂书也作了解释:“二十七年前并无专家管理,堂内教士可自由阅览取出,故河北全省各教堂,似均有由北堂流出之书籍,堂外人则限制甚严,几于无从问津。[1]由此可知,北堂图书馆散失的图书有可能被北京、河北及周边地区或来京办事的其他地区的天主堂的传教士们拿走。

3.2 《北堂图书馆目录》的流传

由于惠泽霖《北堂图书馆目录》的编撰,自始至终处于中国及世界局势动荡时期,同时,北堂书特别的身份,使其长期以来处于“养在深闺人不识”的尴尬境地,使得其社会影响极为有限,目录仅在学界小范围内交流。方豪在《北平北堂图书馆小史》一文中就目录流传一事说道:“编目时曾将各珍本书名页摄成照片,汇同编目卡片、书本总目,分寄梵蒂冈教廷图书馆、美国国会图书馆及洛氏基金会。新编目录,亦精印若干部,与世界大图书馆交换保存云。”[1]李国庆、孙利平在《北堂书及其研究利用:历史与现状》一文中介绍:“经查,海外现藏有惠氏1949年英文版书目者有芝加哥大学、哈佛大学、哥伦比亚大学、杨百翰大学图书馆和澳大利亚国家图书馆。惠氏书目的1949年法文版未见著录,但有该版1969年的复印版。复制者为巴黎的Les Belles Letters公司,藏家很多……据现有材料,我们可以说惠氏书目流传不广。1949年版当然难得,1969年的复印版也不算多。”[4]

由此可知,惠泽霖编撰的《北堂图书馆目录》一书英文版和法文版,在国内的遗存目前没有详细的信息和数据,国外英文版书目的遗存也非常有限,不易见到,法文版的仅为复印版。

4 宁夏图书馆馆藏西方教会文献与北堂藏书的渊源

宁夏图书馆(以下简称宁夏馆)万余册西方教会文献,因其文献的来源地、出版的时间及跨度、内容的涵盖面以及语种的丰富和广泛,都与北堂书有着某些交集和关联;而且宁夏馆馆藏西方教会文献上的题记、签字、印记、教士的手抄本,以及藏存惠泽霖编撰的英文版和法文版的《北堂图书馆目录》等等,均揭示着与北堂书有着某些不解之缘。

4.1 宁夏馆《馆藏天主教图书目录》收录文献概况

1972年6月,万余册西方教会文献因机缘巧合落户宁夏图书馆,1985年清理旧书时被发现,1993年宁夏馆组织相关人员开始编目整理工作,目前已编制书本式《馆藏天主教图书目录》(以下简称《目录》)1-4册,①共完成了2552种文献的目录编制。

(1)出版时间。出版时间大体为(其中约5%图书没有标注出版年):1535年(Munchen)、1582年(Briran?)、1655年(Paris)、1672年(Paris)、1758年(Paris)各1种,1798年(London|Edinburgh,London)2种,1800~1820年10种,1821~1830年51种,1831~1843年74种,1844~1899年1182种,其余为1900年中期以前出版的图书。其中1843年以前出版的图书约占5.6%。由此看出,宁夏馆教会文献出版时间横跨16~20世纪,时间跨度约为400年,大约90%的文献为鸦片战争(1844)后的版本。北堂书出版时间为15世纪末至18世纪末,遣使会图书有早于1785年的版本,大部分是1840年以后带入中国的。由此看来,宁夏馆仅《目录》中收录的部分文献的出版时间,与北堂书及遣使会图书的出版时间相吻合。

(2)出版地及语种。出版地主要以法国巴黎(Paris)为主,还有法国其他城市,如里昂(Lyon)、贝桑松(Besancon)、图鲁兹(Toulouse)、里尔(Lille)等,约占文献的70%;其次为欧洲国家,如德国的慕尼黑(Munchen)、海德堡(Heidelberg),意大利米兰(Milano),英国伦敦(London)、爱丁堡(Edinburgh)等,约占文献的20%;中国北京(Pekin)、河间府(Ⅰmprimerie de La Mission Cstholique)、北堂(Pekini:Typis Pei-T`ang)等约占10%。

语种以法语为主,少数文献为英语、拉丁文、德语等。约七成的法语书籍也进一步证明了鸦片战争后,以北京地区为中心的华北地区是法国殖民势力范围。

(3)内容特征。宗教类图书大约2026种,约占79%;历史类约130种,文学艺术类约148种,社会科学类约115种,自然科学类约115种。由此反映出鸦片战争后,传教士们的传教内容和重心从利玛窦提倡的科学加宗教,即借助欧洲“科学技术”典籍传教,直接转为天主教宗教教义即欧洲“宗教”典籍传教的现实。

(4)《北堂图书馆目录》藏存信息。惠泽霖编制的《北堂图书馆目录》英文版和法文版,在宁夏馆编《馆藏天主教图书目录》中均有详情著录。由于国内目前没有《北堂图书馆目录》遗存的信息和数据,所以,宁夏馆的这两本英文版和法文版《北堂图书馆目录》,是国内公开信息中唯一有据可查的实体文献,弥足珍贵。

4.2 宁夏馆教会文献印记分析

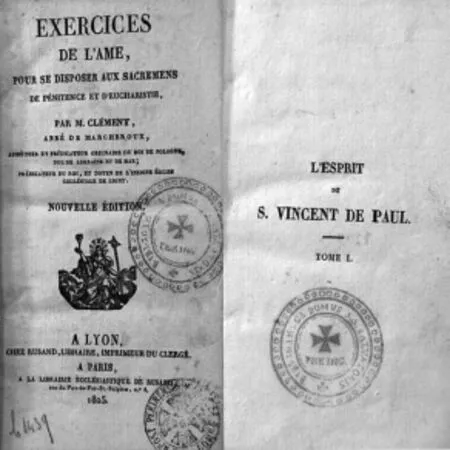

宁夏馆所有的教会文献上都盖有一种或多种藏书图章,从藏书图章看文献主要来自以北京为中心的华北地区各教堂和教会学校,且以北京的四大教堂和文声学院藏书为多。其中,与北堂藏书有关联的藏书图章有:(1)Bibliotheca Domus S.S.Salvatoris(Peking)(中间有十字的拉丁文圆形章)(见下图);(2)ⅤicariatApostoliquede Pekin&Tche—Ly NordBibliotheque de Pe-Tang(北堂,法语章);(3)北堂图书馆(圆角长方形汉语章);(4)Tung T`ang Catholic Mission(Peiping)北平东堂(英汉双语圆形章);(5)Ⅴic Apost Pekinensis Domus Petang(Bibliotheca)(北堂,带五角星的圆形法语章);(6)北平北堂修院(长形汉语章)。特别是“Bibliotheca Domus S.S.Salvatoris(Peking)(中间有十字的拉丁文圆形章)”这枚印章,与李国庆、孙利平文章中提到的北堂书摇篮本上的印章非常相似,文章中说道:“这三种四册摇篮本上都有同样的藏书印。沈弘的文章中有两处描述到这枚印。一是在《亚里士多德的伦理学著作》上,‘最前面的空白纸上有两个醒目的圆形印章,其中一个带十字图形的是北堂图书馆的印章,上面的文字为法语’。一是在《反异教大全》上,‘扉页上有一个带十字的印章,上面用拉丁语写有“Bibliotheca Domus S.S.Salvatoris”等字样,可能它原属于某位西方传教士的私人藏书’。我们所见到的带十字形的印只有一枚,即沈弘文中提到的第二枚,为拉丁文,其义按字面直译,约为‘最神圣的救主之住堂图书馆’。除上述字样外,尚有‘Peking’(北京)二字。耶稣会士视耶稣为最神圣的救世主,其居住之所即为教堂,所以这枚印应是教堂图书馆之印,而非私人藏书印。”[4]

由此可以看出,宁夏馆一些教会文献上盖的这枚“Bibliotheca Domus S.S.Salvatoris(Peking)(中间有十字的拉丁文圆形章)”印章,可以确切说就是北堂书中摇篮本上的印章。

图藏书图章

4.3 宁夏馆教会文献与北堂藏书的渊源

综上所述,宁夏馆万余册西方教会文献中的部分文献,至少从以下几方面显现出与北堂藏书的深厚渊源。

(1)文献的来源地和形成过程相似。这些文献来自于欧洲各国,在入华过程及入华以后,在近400年的数次文化冲撞与磨难中,由全国各地汇集于华北地区及北京,于1949年前集中于北堂图书馆,1958年沉淀于国家图书馆。

(2)文献的特点相似。出版地都是欧洲各国,出版时间大约都在15~18世纪,文献内容都包含有宗教典籍、社会科学、应用科技、医药、自然科学等;文献上都留有各种藏书印章和教士签字、题记等信息。

(3)《北堂图书馆目录》。宁夏馆教会文献中藏存的英文版和法文版的《北堂图书馆目录》,是目前国内公共信息中唯一有据可查的实体文献,这进一步地证明了宁夏馆教会文献与北堂藏书的深厚渊源。

(4)相同的印章。宁夏馆部分文献上盖的“Bibliotheca Domus S.S Salvatoris(Peking)(中间有十字的拉丁文圆形章)”印章,与北堂藏书中摇篮本上所盖的印章是同一枚,充分证明了这些文献曾经在同一地方共存过。

这四点信息,可以初步确认宁夏馆教会文献与北堂藏书有着某些交集和关联,这里面应该夹裹着遗失的北堂藏书和遣使会图书。

[注释]

①宁夏图书馆编制的书本式《馆藏天主教图书目录》1-4册,从1993年开始至2001完成编制。

[1]方豪.北平北堂图书馆小史[M]//李希泌,张椒华.中国古代藏书与近代图书馆史料.北京:商务出版社,1982:524-530.

[2](荷兰)惠泽霖.北堂书史略[J].李保华译.文献,2009(2):32-56.

[3]拓晓堂.北堂善本书概述[J].北京图书馆馆刊,1993(Z2)110-118.

[4]李国庆,孙利平.北堂书及其研究利用:历史与现状[J].文献,2003(1):214-231.

G256;B97

E

1005-8214(2014)08-0096-05

菊秋芳(1963-),女,宁夏图书馆副研究馆员,发表论文多篇。

2014-02-18[责任编辑]李金瓯