群体性事件管理的一个心理学视角

——基于社会心态、社会行为理论的研究

2014-01-12孙德梅王正沛

孙德梅,王正沛,康 伟

(哈尔滨工程大学 经济管理学院,黑龙江 哈尔滨 150001)

群体性事件管理的一个心理学视角

——基于社会心态、社会行为理论的研究

孙德梅,王正沛,康 伟

(哈尔滨工程大学 经济管理学院,黑龙江 哈尔滨 150001)

文章以社会心态、社会情绪、社会行为理论为基本支撑,推演群体性事件中群体行为的产生和演化路径,并从群体心态和群体情绪角度出发,有针对性地提出了不同阶段的群体性事件管理模式。研究表明:群体性事件管理中,政府管理行为的基本切入点就是扭转群体心态和群体情绪,只有使群体心态和群体情绪转向正轨,才能促使失范的群体行为稳定、消退和转向;群体性事件管理中一个重要环节是群体心态和群体情绪的监控、识别和调节,建立一个覆盖全社会的社会心态和社会情绪监控网络,能有效反馈社会情绪和心态,有助于社会危机的化解和政府治理的改进;群体性事件管理中要兼顾群体原生消极心态和次生消极心态,其中切断其转化路径、破坏其转化条件是控制群体性事件继续发展的有效方式。

群体性事件;群体心态;群体情绪;释放渠道;次生危机

一、引 言

当前,我国正处于社会的转型期,社会矛盾突出,群体性事件频发,都极大地影响着我国经济社会发展。群体性事件,其本质就是社会群体行为的特殊类型。引导、助推、引爆这种行为的可能是多层面因素,但群体行为的产生必然有一个强烈的群体性“社会心态”(Social mentality)为前提[1]。“社会心态”是一个动态过程,在社会利益等原始动力的作用下可以演变为多种“社会行为”[2]。从社会心态入手,分析转型期我国公民的社会行为,对从宏观上把握当前群体性社会矛盾具有重要意义。

对社会心态的研究,散见于社会学、心理学研究。从公共管理角度出发,分析社会心态、社会群体行为的研究较少。社会心态的形成是一个复杂的过程,既是社会环境影响的产物,也在很大程度上影响着社会环境;它是政治、经济、文化、社会和个体特征等多维力量作用的结果,同时,其本身也具备“内生性”和“动态性”[3]。目前,国内学者对社会心态的研究局限于对特定群体和特点事件的研究,对社会心态的定义偏于宏观,但是群体心态必定是个体心态的融合(非简单相加),研究社会心态更能从根本上描绘群体行为的演化路径。本文从社会心态出发,构建出一个社会心态向社会行为的转化路径图,并以此为基本理论提出社会心态视角下的群体性事件管理模式,尝试回答以下问题:社会心态向社会行为的转化路径?社会心态视角下群体性事件的分阶段管理模式?社会心态管理制度化问题?对这些问题的研究能够为群体性事件的管理提供有益借鉴,同时,从心理学角度分析公共管理问题,对学科交叉的发展也有重要促进作用。

二、文献回顾

群体性事件是社会抗议行为的一种激烈化状态,燕继荣(2011)认为民众游行示威并不是洪水猛兽,应该有抗议“常态化”和“常规化”的包容心理[4]。社会性群体事件的很多参与者并非直接利益相关者,甚至是无利益相关者,这一类型群体参与的契机是:直接利益受损者行动目标由利益诉求向价值诉求的转变[5]。价值因素是聚集者参与集体行为的核心动力[5]。群体事件最终指向的是党政机关,需要党政部门进行自我反省[4]。从政治学角度看,社会抗议运动表明社会需求和制度供给之间存在明显落差[4]。道格拉斯·肯里克等(2011)从心理学角度认为群体性抗议事件中,群体行为的一个基本态度是:自我和群体的存在[6]。Monteverdi J P. (1976)认为利益群体的不满,基本诉求不能得到回应或者满意回应,期望与社会现实的落差是群体事件爆发的根源[7],Kelsall P C,Case J B,Chabannes C R.(1982)认为群体事件本质就是对现有制度框架的质疑[8]。Kluger Y等(2004)认为民众对政府的不满带有传染性,酝酿形成比较普遍的对抗性社会心理[9]。在转型时期的中国社会,大量看似偶然的群体事件背后,有着深刻的集体认同逻辑,而其生成的内在路径基本上遵循着一种 “边界标记——集体共意——行动仪式”的结构模式[10]。K landermans等(1987)指出,“社会问题 (分配或交换不平等、公共物品问题)本身并不必然引起集体行动,只有当社会问题被人们感知并赋予其意义时才会成为问题,许多原本可以被看作严重的社会问题的客观状况从来没有能够成为公众讨论的话题,甚至没有被人们所察觉”[11]。罗成琳,李向阳(2009)认为突发性群体事件演化系统是一类高阶次、多重反馈回路、高度非线性的复杂大系统。突发性群体事件分为诱因产生阶段、次生事件产生阶段、冲突爆发阶段、冲突应对阶段、恢复阶段[12]。在群体性事件中,“关键角色”扮演着群体内信息交流的角色,王新超,林泽炎,Jing Sun等(2010)认为在社会群体事件的发展过程中“关键角色”扮演者的影响作用是通过群体内的影响,扩散到群体间的影响,在这个影响过程中表现出个体之间的直接交流,发展为群体内部的双向影响,再发展到群体之间的网络式影响[13]。

纵观上述文献,学者对 “群体性事件”进行了多方位的研究,对“群体性事件”进行了“形成机理”、“演化路径”和“治理措施”的研究,从一个管理学的角度较为清晰地揭示了群体性事件的生成条件和治理手段,对群体性事件的管理积累了丰富的理论。但是,现有的研究忽视了一个基本点:群体性事件,本质上仍然是一种群体性行为,群体行为的生成,从心理学而言,是态度、情绪的外在表现。态度、情绪与行为转化理论,才是解释群体性事件形成的最根本理论,但是,现有的研究中都缺乏这种心理学视角。

针对上述研究的不足,本文从一个心理学视角对群体性事件管理进行了初步探究,主要价值在于:①构建了一个“社会心态”向“社会行为”的转化路径,为群体性事件生成机制提供了基本理论支撑;②从群体心态、群体情绪和群体行为的视角,提出了不同阶段群体性事件的管理模式;③初步搭建了一个社会心态管理的制度框架。本文的研究将心理学理论在公共管理领域应用进行了初步尝试,以期能为我国群体性事件的管理提供一个新的管理模式和研究视角。

三、社会心态向社会行为的转化路径

对态度的研究是社会心理学一个研究重点,通常态度表达的意义是对某件事物喜欢或者不喜欢的心理倾向[14]。Baron (1988)提出了态度的ABC模型,即态度包含:情感(Affec⁃tive)、行为(behavior)、认知(cognitive)[15]。Upmeyer等(1989)认为行为指的是判断、决策、明显的行为序列过程,而且行为是潜在的态度的表达[16]。这一观点表明态度与行为有着很强的关联性,当然,态度向行为转换的过程中一个重要的先决条件是强度,按照Skitka(2005)的观点,并非所有的态度能都转化为行为,其中,影响这种转换效果的重要因素有如(态度)强度、成分、方向等[17]。个体行为是一个复杂的大脑过程后的结果[14],与之相对应的,群体行为的产生也有一定的社会心态基础。

“社会心态”更确切地说是一个心理学概念,而通常的舆论形式是社会心态的重要表现[18]。对社会心态的定义,杨宜音(2006)认为社会心态是一段时间内弥散在整个社会或社会群体类别中的宏观社会心理状态,是整个社会的情绪基调、社会共识和社会价值取向的总和[19]。Guanghai M (2008)认为社会心态通过社会舆论、社会文化(音乐、文学和美术等)和社会成员的生活感触来表达,它表明的是社会成员对当前生活的感受、对未来生活和社会的期望以及对应的社会情绪(Social mood)特征[20]。社会心态来自社会个体心态的同质性,却不等同于个体心态的简单加总,而是新生成的、具有本身特质和功能的心理现象,反映了个人与社会之间相互建构而形成的最为宏观的心理关系。对社会心态产生的根源,Chance M R A(1974)认为社会心态与社会关注(Social attention)有直接联系[21],Mohwald U(2004)构建了一个价值观和社会心态的演化路径,并认为社会心态直接由价值观催生[22]。Lott J T(1976)以Philippino社区为调查对象,发现社会心态具备一定的遗传性,这种“遗传性”直接根植于家庭教育[23]。

社会心态不是一个简单的概念,社会心态有很多维度,但是其基本性质仍然是强度、成分和方向等[24]。这些不同的性质构成会对社会行为产生不同的影响。社会心态是一个积累过程,只有达到一定的限域,才可能转化为社会行为[25]。当然,很多情况下,从众行为和环境影响,也能加速或减缓这种转变。社会情绪来自于社会心态,Schatzki T R认为情绪向行为转化也需要一定的“导火线”,因为行为转化方向和效果也有理性作用的影响,不可能毫无征兆和毫无理由的爆发[26]。没有“导火索”的引燃,即使达到了限域的社会情绪,其转化时间可能延后①。

根据上述理论,本文提出社会心态向社会行为的转化路径,具体如图1所示。

图1 社会心态向社会行为的转化路径

社会心态是整个社会的情绪基调、社会共识和社会价值取向的总和[29]。社会心态的产生也是一个多重因素刺激作用的结果,社会实践、社会网络影响和自身学习都可能形成社会心态。随着某一维度的社会刺激增加和增强,这一维度的社会心态也会逐渐积累,最终从一个潜在的社会心态转变为了社会情绪[30]。Bower G H(1991)和Lin N,Ye X,Ensel W M(1999)都认为这种社会情绪的大部分都是与社会公平、社会正义有关[31-32]。一旦某一种社会心态情绪化之后,就可能向行为转变②,正应了“郁于中而泄于外也”的说法[35]。当然,社会也有很多情绪释放渠道。根据释放渠道的通畅程度,消极的社会情绪也有不同的转化结果。如果社会释放渠道不通畅,社会消极情绪继续积累,此时其实已经达到了限域,一旦有偶发性事件出现,就可能转化为群体事件,如果群体事件中个体或者群体失控,就是犯罪甚至更为严重的后果;如果缺乏释放渠道,社会情绪可能会快速积累,部分自控能力较弱的个体可能会出现极端行为,从而走向犯罪。此时还可能有另外一种情况:Kessler R C等(1999)和Catta⁃rin J A等(2000)认为如果个体犯罪者是某一利益群体的代表,个体的犯罪可能会怂恿群体行为[36-37]。当然,如果释放渠道非常舒畅,消极社会情绪也可能转化为积极社会情绪,进而促进社会发展。

通过上述表述,可以得出以下结论:社会情绪释放渠道的通畅与否直接影响着社会心态的转化结果;一旦社会情绪达到了限域,个体行为就能够影响群体行为,并且有多种影响路径;当社会情绪的积累达到了一定域值,社会情绪可以扩散和传染,最终导致个体行为影响群体行为。据此也可以推断预防群体事件的基本途径有两种:①将消极社会情绪控制在稳定范围内。消极社会情绪是不可能消除的,但是可以通过释放渠道控制消极社会情绪的“值”,使其不具备向社会行为转化的“量”条件;②清除消极的社会存在,从根本上减少和控制消极社会心态的刺激因素,将消极社会心态限制在可控范围内,就能从根本上控制消极社会行为的产生。对比两种途径,后者更能从根本上清除社会群体事件生成条件,但是需要投入巨大的政策成本。

四、群体心态视角下的群体性事件管理模式

(一)群体性事件管理的“冰山模型”

麦克利兰(1973)提出的“冰山模型”中认为真正决定冰山性质的是深藏的“冰山以下部分”,而不是表面的“冰山以上部分”[38],童星(2012)建立了一个社会矛盾的“冰山模型”,将五种类型的社会矛盾建立了一个动态结构关系[39]。童星的社会矛盾“冰山模型”也认为“暴力冲突”和“具体利益冲突”是冰山上部,是显性的存在,而“集体性敌视”和“普遍的社会不满”是非显性存在。分析上述两个模型,将其推演到“社会心态——社会情绪——社会行为”的关系上,本文建立了一个群体性事件管理的“冰山模型”(见图2),并认为真正决定群体行为走向的是潜藏于“群体行为”之下的群体心态和群体情绪。这一关系说明,群体事件的管理,不能只局限于群体行为本身,应该探寻潜藏在“群体行为”之下的群体心态和群体情绪根源。

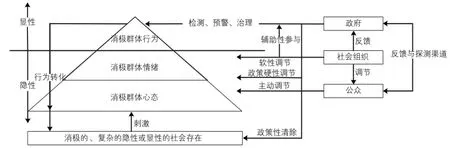

图2 消极社会行为的“冰山模型”管理模式

群体心态、群体情绪和群体行为嵌套到“冰山模型”之后,也相应地形成了新的治理模式。“群体性事件”作为消极社会行为的一个特殊形式,从全程管理的角度分析,需要建立一个多主体参与的管理模式,Ciraulo D L等(2004)认为政府、社会组织和公众在“群体事件”的管理中,都扮演着不同的角色[40]。首先是政府,主要进行三方面的工作:清除消极的社会存在,防止其刺激形成消极的社会心态,这是最根本的;政策性调整社会心态和社会情绪,当然包括识别、检测和管理等多个环节;最后是对消极社会行为的前期检测、预警,中期治理和后期恢复的过程。其次是社会组织,社会组织作为重要的社会力量,也应该积极地参与到“群体事件”中,但是现有的实践操作和学术研究中,都鲜有将社会组织考虑在内,这和我国当前不成熟的社会组织发展有一定关系,但是,不能因此忽略社会组织的作用。社会组织的作用主要在于辅助性的参与群体事件的治理和软性调节、引导消极社会情绪和社会心态;最后是公众,公众应该具备主动调节自我消极社会情绪和社会心态的意识,但是一般公众都很难具备这种调节行为的“主动性”,所以这种调节效果非常有限,甚至受群体情绪感染影响,不理性的个体可能会主动参与到“群体事件”中。

在群体性事件的管理中,也应该注重管理主体间的互动,在社会心态和社会情绪的管理中,民众作为直接参与者,可能敏感性更强,政府更能从全面和宏观的角度把握社会心态和社会情绪,而社会组织作为两者的中间部分,既具备敏感性,同时具备一定的调节功能,同时,社会组织也是社会心态和社会情绪向上反馈的通道。

群体性事件作为一种破坏性较大的危机事件类型,在生命周期的划分上,同样具备潜伏期、爆发期和消退期三个基本阶段。从社会心态的角度管理群体性事件,也必须从危机事件的不同生命周期阶段采取不同的管理措施。对群体性事件的管理,必须把握事件演化和发展的因素,这样才能更好地确定管理措施的切入点。

对群体性事件演化影响因素研究较为代表性的是罗成琳、李向阳(2008)从7个方面提出了25项群体事件影响指标[12],对群体事件影响因素进行了较全面系统的总结。群体性事件具有很大程度的不确定性,除了群体本身的非理性和非成熟外,外在的因素刺激也能很大程度上影响到群体走向。对群体性事件影响因素,本文提出了一种新的划分方式:内生性因素和外生性因素。社会情绪的传染、扩散、次生情绪、个体非理性都是内生性因素,这类因素“寄身”于群体事件本身,是群体性事件发展中内部生成的因素;而政府行为、第三方行为、谣言和其他诱发事件都是外生性因素,这类因素大多独立于群体性事件之外,其产生大多与管理主体和不可预测外部事件有关。根据不同的影响因素性质,政府在群体性事件管理中,需要有不同的政策应对。

(二)分阶段群体性事件管理

群体性事件的管理,管理主体理论上应该多元化,但Wedeman A(2009)认为是在中国的管理实践中,很难有其他社会主体参与,群体性事件的管理基本都是政府主导[41],基于此种现实在短期内难以改变,本文提出的在社会心态视角下的群体性事件管理模式主要针对的管理主体是政府。

1.潜伏期

潜伏期是群体性事件的尚未发生之前的时间范围。这一时期消极的社会心态和社会情绪已经形成,并且已经初步具备了或者完全具备了向群体行为转化的条件,但是尚没有偶发性事件作为“导火索”和“催化剂”来“点燃”这种消极的社会情绪。如果在这一时期能够主动地破坏“危机种子”萌芽的条件,就能最大限度地减少危机危害,甚至可能将潜在的危机转化为机遇,从而提升危机主体的社会形象[42]。

在这一时期的政府管理形式主要是对社会心态和社会情绪进行监测、识别和预警。政府应该对重点人群、重点领域建立较为全面的社会心态监测网络,比如“拆迁安置”、“劳资纠纷”、“环境污染”、“上访”、拆迁户和农民工弱势群体等。除此之外,应该完善社会情绪宣泄渠道,将积累的社会消极情绪及时释放,保证其在可控范围内。另外也是最重要的一条,消极社会心态必然是由消极社会存在刺激的产物,清除消极社会存在才是调节社会心态的根本,政府应该主动识别、清除消极社会存在,减少消极社会心态的生成。具体关系见图3。

图3 潜伏期群体性事件管理的政府行为

2.爆发期

爆发期是群体性事件走向激烈的时期,此时群体情绪激烈、亢奋,存在多种可能的转化路径[43]。群体行为可能会出现非理性行为。在没有次生危机的推动下,危机的破坏即将或者已经达到了最大,在这一时期政府管理行为必须尽可能的柔性,尽量减少负向刺激,因为政府行为的不当,极有可能产生新的次生危机。

在群体事件的爆发期,政府行为应该围绕着割断“消极社会心态”、“消极社会情绪”、“消极社会行为”三者转化条件展开。只有割断了三者的关系,才能防止新的消极情绪和行为的产生。基本思路是:防止新的消极情绪和行为产生,稀释、宣泄原有的消极情绪,稳定原有的消极行为。具体的管理模式如图4所示。

图4 爆发期群体性事件管理的政府行为

(1)对群体心态要有准确的把握,必须清晰、准确地描述、归因和识别群体心态,能够回答以下问题:群体心态产生的刺激物?群体心态产生的利益要求?群体心态的持续性、强度和方向?群体心态可能的走向?通过对这些问题的把握和回答,进行群体情绪的评估和制定群体事件平息方案。

(2)对群体情绪的评估、检测和控制。能够科学地识别群体情绪的性质,评估群体情绪的强度、走向和基本诱因。并根据群体诉求提出群体情绪的调节方案。

(3)对群体行为的安抚、控制和稳定。此时必须稳定群体行为,减少危机破坏。对群体行为的安抚,最重要的是要有“立竿见影”的“需求满足”。通过对群体行为的评估、走向分析和产生原因分析,提出切实、可行并能够迅速起到作用的危机处理方案是非常重要。

上述三个基本步骤必须同步进行,尽可能遵循快速、准确和有效的原则。当然,除了对原生群体心态、群体情绪和群体行为的管理外,也要防止次生消极群体情绪和群体行为的产生。这就需要政府不断实时监控、检测群体心态、情绪和行为,一旦有异常出现,就要采取果断措施加以引导、清除。此时期,政府也不能放松对消极社会存在的监控,以防止其他领域、其他群体的群体情绪异常而导致的“连锁效应”和“破窗效应”。

3.消退期

消退期是群体事件逐步走向平缓和消退的阶段,此时的群体心态回归稳定,群体情绪在经过一次大的宣泄之后,正逐步从激烈、亢奋向平缓、稳定过渡。这一时期对群体事件的管理,需要尽可能维护和执行原有的社会承诺,在群体心态和群体情绪层面主观地构建一种“希望”,继续推动群体心态和情绪的稳定。另一方面,仍然不能放松对次生危机的监控。如果在此时又爆发次生危机,是十分不利的,因为此时政府或者组织形象尚未从上一次危机中恢复,新的危机可能使组织形象在群体中形成“晕轮效应”,信任机制进一步受摧残,更不利于化解危机。

针对上述情况,本文建立如图5所示的管理模式。

图5 消退期群体性事件管理的政府行为

按照图5的基本管理策略,在这一阶段,对群体心态和群体情绪的管理手段不宜有特别大的变动性,使用温和、平缓的手段促进其自然平息和消退即可。在对次生消极心态、次生消极情绪和次生消极行为管理时,一方面要切断三者转化的路径和条件,另一方面,要对其有快速、有效手段,促使其消亡,防止其影响群体情绪和心态的平息。

分析上述三个阶段的治理措施,其基本治理思路是:①群体行为由群体情绪和群体心态转化而来,治理群体性事件,关键在于扭转群体心态和群体情绪,使其逐步走向理性和正轨。②群体性事件发生之后,管理行为要兼顾两个层面:原生危机和次生危机,对原生危机,要采取“疏、导、分、引”的措施,保证原生危机中群体心态和情绪逐步稳定化、稀释化,切忌采用“堵、塞、封”等手段,一旦群体情绪积累到群体所能承载的极限,可能出现“情绪爆炸”,这是最危险的结果,此时的情绪极具传染性,扩散速率呈现几何倍增,在逆反心理的作用,消极群体心态、消极群体情绪转化速率大大加快,此时群体行为极有可能被“群体情绪”所“绑架”,而进入“癫狂状态”。对次生危机,应该具备严密监控、强有力的遏制措施,防止两重或者多重危机的碰撞、扭曲。

五、一个社会心态管理制度的初步设想

在本文的论述中,比较核心的词汇是“社会心态管理”。目前国内学术界对社会心态的测量、调查较多,但是社会心态的管理框架尚没有构建完成,对社会心态管理的制度化研究也较少。从现阶段的群体事件特征来看,主要是官民信任缺乏,政策主体在政策制定、执行中缺乏政策环境分析和政策客体沟通,忽略了正在异化的政策环境和政策客体心态,导致了政策执行过程中政策客体的抗争[44]。米佳宁(2009)提出了基于政策仿真的政策分析一般步骤:问题识别、目标具体化、评价指标具体化、场景分析、政策预测、模型分析比较,不理想的政策仿真输出进行重新调整,直至理想的政策仿真结果输出,然后是政策执行[45]。在政府现实的政策制定和执行过程中,很难进行多次的政策场景分析和政策预测,这就难以保证政策的科学性,政策执行中也可能会遇到一定的阻力。在我国当前的特殊阶段,可以将政策客体心态和情绪考虑在政策仿真的评估指标中。具体政策过程见图6。

图6 社会心态管理嵌套的公共政策试验模式

决定政策效果的关键在于政策客体的态度,为了保证政策客体的满意度,可以在政策制定和实验阶段,释放一部分或者全部的政策信息,以刺激可能存在隐患的重点群体,通过评估这一群体心态和情绪,对政策执行可能存在的社会风险有初步的判断,如果判别结果认为风险系数强,则需要重新调整政策,如果风险系数弱,具备政策执行的群体风险容忍度,则需要判别可能的风险以及风险出现的环节和群体,提前制定风险管理预案,然后执行政策。

社会心态的管理主要环节包括:社会心态的测量、社会心态预期目标、社会心态刺激因素分析、社会心态调节与控制手段以及社会心态转化域值的判断。针对不同的领域,不同的利益群体,需要开发不同的社会心态量表。将社会心态嵌套到政府政策制定和执行的实践中,这样能最大限度地降低政策执行的风险,另外,社会心态的评估和管理,投入成本较少,主要包括量表开发、调查和数据分析,在政策实验阶段,易于执行。

社会心态管理制度的建立,最根本在于建立一条政府和潜在群体之间的沟通渠道。这一渠道建立的意义不仅仅在于降低政策失误导致了社会风险,更重要的是建立一个政府和公众的沟通机制,便于政府政策的科学性。

六、结论与讨论

群体性事件管理是一个大型的、复杂的、系统的管理过程[46]。它面临着众多不可控因素和不确定,在实际的政府群体性事件管理中,很大程度上仍以经验型策略为主,缺乏一套系统的管理模式。本文从社会心态、社会行为的心理学视角,研究群体性事件管理,经过理论推演和案例分析,本文得出了如下结论:

(1)群体性事件管理的一个新思路是以群体心态和群体情绪为切入点,来转变群体行为。本文构建了社会心态向社会行为转化路径图,并以社会行为“冰山模型”推演出:隐性的群体心态和群体情绪是群体行为的真正决定性因素。因此,管理群体性事件的切入点必须是群体心态和群体情绪,而不能针对行为本身。如果针对行为本身,就可能陷入“堵、塞、封”的错误治理中,反而加剧危机的发展。

(2)在群体情绪向群体行为转化过程中,社会情绪释放渠道的通畅程度直接决定转化结果,如果能在群体性事件的潜伏期,构建完善的社会情绪释放渠道,就能将潜在的危机化解,甚至,转“危”为“机”,将消极社会情绪转变为积极社会情绪。

(3)群体性事件管理中,除了对原生消极群体心态、情绪和行为管理外,更要注重次生的消极群体心态、情绪和行为。清除群体消极情绪和行为的关键在于切断转化的路径和条件,每一种转化过程都是“量变向质变”的转化过程,破坏“量”的积累,或者其他转化路径,都能有效遏制消极群体情绪和行为的生成。

(4)将社会心态、社会情绪管理制度化,不仅仅能使危机主体提前识别潜在的风险,更能构建一个自上而下的反馈渠道。保证政策的科学性。

心理学对行为的解释和阐述更为本质,从心理学视角下探讨群体性行为和群体性事件,所得结论也就更深刻、更本质。然而,一个非常遗憾的现象需要我们正视,当前我国学者对群体性事件管理从不同学科角度研究得非常少,不同学科的研究特点、研究重点和研究兴趣不同,对同一个研究对象会有不同的解释。从一个新的角度、学科来研究群体性事件是十分有意义的。在交叉学科背景下,研究群体性事件或者其他社会问题,都是非常值得推广的。

注释:

① 在此需要特别注意的是:社会情绪只是社会心态向社会行为转化的一个中介变量和调节变量,社会心态的性质、方向和强度都从根本上决定了社会情绪的性质、方向和强度,所以,真正从根本上影响社会行为的还是社会心态。另外,国外学者的研究已经将社会情绪扩展到多个领域,如Nofsinger JR(2005)认为社会情绪(Socialmood)与财政经济学(Financial economics)有关系[27],Bollen J、Mao H (2011)将推特情绪(Twitter mood)作为“股票市场预测器”(Stock Market Predictor)[28],侧面说明了社会情绪对社会发展的影响。

② 个体行为是由个体理性和个体情绪(感性)互相作用的结果,群体行为的产生必然也有群体理性作用的成分,但是群体事件中,群体情绪激烈、亢奋,群体行为往往是非理性的,所以笔者认为群体行为中群体理性作用成分较小,在此主要考虑群体情绪。另一个支持此观点的理论是Kurt Lewin(1939)提出的群体动力学,认为群体理性的存在基础是群体有一定的凝聚力和较为坚强的领导[33-34]。但是,分析当前类型的群体事件,参与者之间很多是“非直接利益相关者”或者“无利益相关者”,其参与更多的是情绪使然或者从众行为,这种类型的群体在心理学上被称之为“非正式群体”,群体中成员之间的关系维系更多的是靠感情色彩,比如“春哥粉丝团”等。当前群体性事件所形成的群体,其实质就是一个非正式的群体,这类群体形成和终止都带有突发性和偶然性(当然,辩证的来讲这种偶然性中也有必然性),也因此难以形成群体理性。另一个值得注意的问题是:正因为群体性事件的群体是非正式群体,缺乏坚强稳定的领导、清晰地群体目标以及群体理性,这类群体或者个体行为就具备了更强的不确定性和非理性,由此造成的社会危害可能更大。

[1]Homans G C.Social behavior as exchange[J].American journal of sociology,1958,58(2):597-606.

[2]Triandis H C.Culture and social behavior[M].Minnesota:McGraw-Hill Book Company,1994:259-261.

[3]Farberman H A.Mannheim,Cooley,and Mead:Toward a So⁃cial Theory of Mentality[J].The Sociological Quarterly,1970,11(1):3-13.

[4]燕继荣.群体事件的警示意义[J].国家行政学院学报,2011(2):27-30.

[5]张荆红.价值主导型群体事件中参与主体的行动逻辑[J].社会,2011(2):73-96.

[6]道格拉斯·肯里克.自我·群体·社会[M].北京:中国人民大学出版社,2011:312.

[7]Monteverdi JP.The single airmass disturbance and precip⁃itation characteristics at San Francisco[J].Monthly Weath⁃er Review,1976,104(10):1289-1296.

[8]Kelsall P C,Case JB,Chabannes C R.Preliminary evalua⁃tion of the rock-mass disturbance resulting from shaft,tun⁃nel,or borehole excavation[R].Albuquerque:Appolonia Consulting Engineers,1982.

[9]Kluger Y,Mayo A,Soffer D,et al.Functions and principles in themanagement of bombingmass casualty incidents:les⁃sons learned at the Tel-Aviv Souraski Medical Center[J]. European Journal of Emergency Medicine,2004,11(6):329-334.

[10]刘中起,龚维斌.群体事件中的集体认同生成及其干预路径[J].国家行政学院学报,2013(1):26-30.

[11]Klandermans B,Oegema D.Potentials,networks,motiva⁃tions,and barriers:Steps towards participation in social movements[J].American sociological review,1987,47(9):519-531.

[12]罗成琳,李向阳.突发性群体事件及其演化机理分析[J].中国软科学,2009(6):163-171,177.

[13]王新超,林泽炎,Jing Sun,等.群体事件中“关键角色”扮演者的相关分析[J].中国人力资源开发,2010(10):11-14.

[14]Bargh J A,Chen M,Burrows L.Automaticity of social be⁃havior:Direct effects of trait construct and stereotype acti⁃vation on action[J].Journal of Personality and Social Psy⁃chology,1996,71(2):230.

[15]Baron R A,Byrnt D,Suls J.Exploring social psychology [J].Journal of Personality and Social Psychology,1988,27 (5):79-82.

[16]Upmeyer A,Six B,et al.Attitudes and Behavioral Deci⁃sions[J].The Social Structure of Attention,1989,29(10):1-2.

[17]Skitka L G,Bauman C W,Sargis E G.Moral Conviction; Another Contributor to Attitude Strength or Something More?[J].Journal of Personality and Social Psychology,2005,88(6):895-917.

[18]常倩.社会转型与当前社会心态失衡现象研究[J].华南师范大学学报:社会科学版,2012(5):159-162.

[19]杨宜音.个体与宏观社会的心理关系:社会心态概念的界定[J].社会学研究,2006(4):117-131,244.

[20]Guanghai M.Social Mentality:Analysis on Concept and Its Operationalization[J].Journal of Social Sciences,2008,10(11):10-28.

[21]Chance M R A.Social attention:Society and mentality[J]. The social structure of attention,1976,79(1):315-333.

[22]Mohwald U.Values and Social Mentality[J].Modern Japa⁃nese Society,2004,17(9):387.

[23]Lott JT.Migration of amentality:The Philippino commu⁃nity[J].Social Casework,1976,47(5):147-159.

[24]Yiyin Y.The Psychological Link between the Individual and Society:The concept of socialmentality[J].Sociologi⁃cal Studies,2006,17(4):006.

[25]LI-Juan W.Research on Social Mentality Agents of Col⁃lege and University Students'Cheat in the Exam and its Countermeasures[J].Science of Social Psychology,2007,31 (8):58-66.

[26]Schatzki T R. Social practices:A Wittgensteinian ap⁃proach to human activity and the social[M].Cambridge:Cambridge University Press,1996:569-571.

[27]Nofsinger J R.Social mood and financial economics[J]. The Journal of Behavioral Finance,2005,6(3):144-160.

[28]Bollen J,Mao H.Twittermood as a stock market predictor [J].Computer,2011,19(3):91-94.

[29]Songtao H.The War to Resist USAggression and Aid Ko⁃rea and Social Mentality of the Chinese Populace[J].Jour⁃nal of Chinese Communist Party History Studies,2005,21 (8):2-18.

[30]Sorokin P A.Social and cultural dynamics[M].New Jer⁃sey:Transaction Books,1962:257-269.

[31]Bower G H.Mood congruity of social judgments[J].Emo⁃tion and social judgments,1991,14(8):31-53.

[32]Lin N,Ye X,Ensel W M.Social support and depressed mood:A structural analysis[J].Journal of Health and So⁃cial Behavior,1999,14(5):344-359.

[33]Lewin K,Lippitt R,White R K.Patterns of aggressive be⁃havior in experimentally created“social climates”[J].The Journal of Social Psychology,1939,10(2):269-299.

[34]Lewin K.Action research and minority problems[J].Jour⁃nal of social issues,1946,2(4):34-46.

[35]Olson K R.A literature review of social mood[J].The Journal of Behavioral Finance,2006,7(4):193-203.

[36]Kessler R C,Stang P,Wittchen H U,et al.Lifetime co-morbidities between social phobia and mood disorders in the US National Comorbidity Survey[J].Psychological Medicine,1999,29(3):555-567.

[37]Cattarin JA,Thompson JK,Thomas C,et al.Body image,mood,and televised images of attractiveness:The role of so⁃cial comparison[J].Journal of Social and Clinical Psycholo⁃gy,2000,19(2):220-239.

[38]McClelland D C.Testing for competence rather than for “intelligence”[J].American psychologist,1973,28(1):18-29.

[39]童星.社会管理创新八议——基于社会风险视角[J].公共管理学报,2012(4):81-89,126-127.

[40]Ciraulo D L,Frykberg E R,Feliciano D V,et al.A survey assessment of the level of preparedness for domestic terror⁃ism and mass casualty incidents among Eastern Associa⁃tion for the Surgery of Traumamembers[J].The Journal of Trauma and Acute Care Surgery,2004,56(5):1033-1041.

[41]Wedeman A.Enemies of the State:Mass Incidents and Subversion in China[J].2009,52(1):691-712.

[42]Rhee M,Valdez M E.Contextual Factors Surrounding Rep⁃utation Damage with Potential Implications for Reputation Repair[J].Academy of Management Review,2009,34(1):146-168.

[43]Pfarrer M D,Pollock TG,Rindova V P.A Tale of Two As⁃sets:The Effects of Firm Reputation and Celebrity on Earn⁃ings Surprises and Investors’Reactions[J].Academy of Management Journal,2010,53(5):1131-1152.

[44]Turban D B,Cable D M.Firm Reputation and Applicant Pool Characteristics[J].Journal of Organizational Behavior,2003,24(6):733-751.

[45]米加宁,王启新.面向对象的公共政策分析方法[J].公共管理学报,2009(1):13-25,122-123.

[46]Rindova V P,Williamson IO,Petkova A P,et al.Being Good or Being Known:An Empirical Examination of the Di⁃mensions,Antecedents,and Consequences of Organization⁃al Reputation[J].Academy of Management Journal,2005,48(6):1033-1049.

[责任编辑:余志虎]

The Research on theMass IncidentsM anagement from a PsychologicalPerspective —Based on SocialM entality and Social Behavior Theory

SUN De-mei,WANG Zheng-pei,KANG Wei

(Schoolof Economicsand Management,Harbin Engineering University,Harbin 150001,China)

The paper deduces the occurrence and evolution mass incidents path based on social mentality,social emotion and social behavior theory.It aims to bring aboutmass incidents managementmodes in different stages from the perspec⁃tives of group mentality and group emotion.The results show that reversing group mentality and emotions is the basic start⁃ing point of governmentmanagement behavior in mass incidentsmanagement.One of themost important parts ofmass inci⁃dentsmanagement is tomonitor,identify and adjust group mentality and emotion.We should build up amonitoring network of group mentality and emotion which covers the whole society in order to provide an effective feedback on group mentality and emotion.It will help resolve the social crises and improve government governance.We should also take into account both original negative attitude and secondary negative attitude inmass incidentsmanagement,among which cutting conver⁃sion paths and destroying conversion conditions are the effective ways to control the continued development of mass inci⁃dents.

mass incidents;groupmentality;group emotion;social release channel;secondary crisis

F062.6;D035.29

A

1007-5097(2014)02-0143-07

【DOI】10.3969/j.issn.1007-5097.2014.02.027

2013-08-20

国家自然科学基金青年项目(71103047);黑龙江省社科基金项目(11B068;11D091);黑龙江省自然科学基金项目(G200919);黑龙江省教育厅人文社科项目(12534031);黑龙江省科技攻关项目(GZ11D211)

孙德梅(1964-),女,黑龙江哈尔滨人,教授,硕士,研究方向:危机管理;

王正沛(1989-),男,河南安阳人,硕士研究生,研究方向:危机管理;

康 伟(1971-),女,黑龙江哈尔滨人,教授,管理学博士,研究方向:危机管理,社会网络。