后大众化阶段高职教育招生工作的思考

2013-12-19蒋立文

蒋立文

高等教育“后大众化阶段”是上世纪90年代中后期日本学者有本章提出的,他在运用马丁·特罗的大众化理论考察进入大众化后期的日本高等教育,发现管理体制、经费来源和学生入学方式等方面与该理论不符,他将这一阶段称为后大众化阶段。国内有的学者认为高等教育毛入学率居于25%~50%之间时为后大众化阶段,[1]有的学者认为高等教育毛入学率居于36%~50%之间时是后大众化阶段。[2]目前,江苏高等教育毛入学率已经达到47%,不管以哪种指标衡量,都进入了后大众化阶段。高等职业教育的招生工作要适应后大众化阶段高等教育发展的要求。

一、适应后大众化阶段对高等教育多样化、优质化的要求,要以质量、特色和优质服务竞争生源

考察世界高等教育的发展历程,不难发现:随着高等教育大众化进程的加快,高等教育规模迅速扩张,会出现一系列的问题,比如高校教学质量下滑,高校毕业生就业难度加大,教育机会差距的扩大导致社会不满情绪膨胀,这种情况到了高等教育后大众化阶段,会发生重大变化,高等教育规模扩张会减速,处于一个相对期,质量问题引起前所未有的关注,高等教育的主要矛盾由规模让位于质量。从江苏来看,后大众化阶段高等教育的主要矛盾已经从高等教育入学机会不足变为优质资源不足,不能适应人民群众多样化要求。因此,高职教育要做好招生工作,吸引到优质的生源,首先要靠质量、信誉、特色和优质的服务到招生市场去竞争。高职院校要打造品牌、特色专业,要把自己的优势、特色宣传出去,形成自己的特色品牌。另一方面,要处理好大众和小众的关系,注意特殊地区、特定行业、特定企业、特定人群的需要,满足个性化的需求。特别是打特色牌,要特别契合当地需求。

二、面对高考适龄人口的下降要加快生源基地的建设

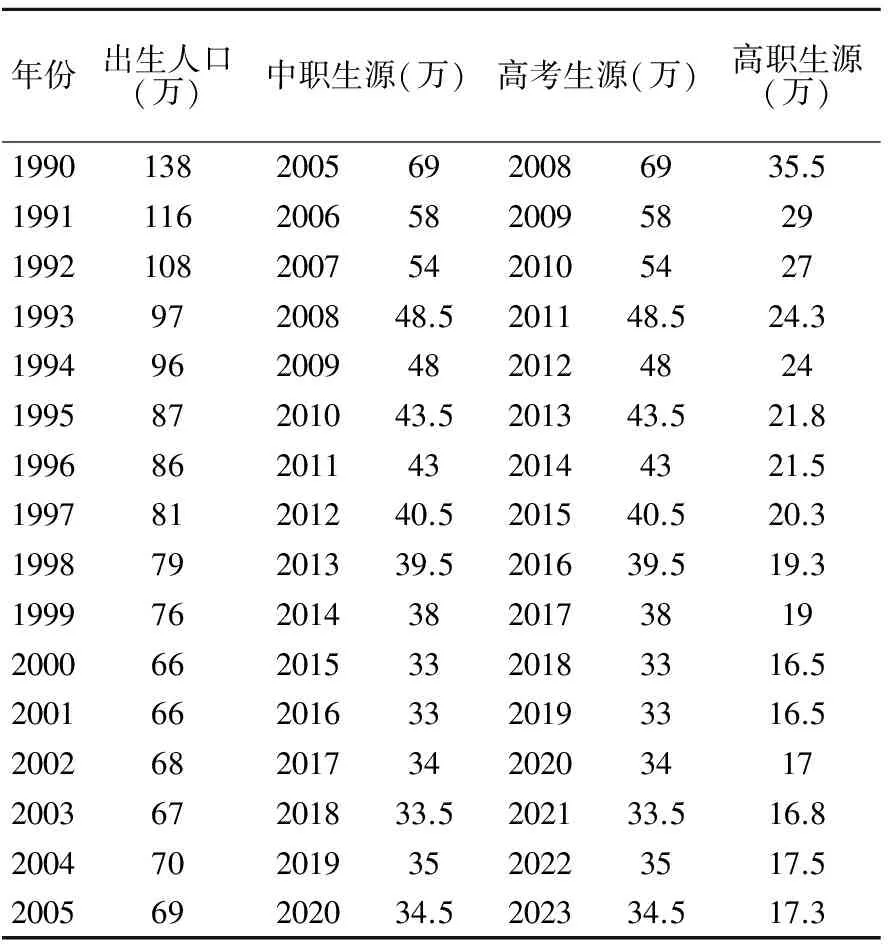

据统计(表1),1990年出生人口138万,是人口出生高峰,他们参加的是2008年高考,此时参加高考人数最多,落榜生多、复读生多,出国读书学生不多, 2009年、2010年应届高考生源加往届复读生,每个高校的生源都比较多;仅仅过了4年,到1994年,出生人口就降到96万人,比1990年出生的人数减少42万人,造成江苏近年来高考报名人数急剧下降。与此同时,生源的竞争呈现国际化趋势,越来越多高中毕业生选择出国接受高等教育,加剧了生源的竞争。从表1我们可以看出高考生源的最高点是2008年,最低点是2018年和2019年,过了这个点,高考生源又会逐步回升。最高点的年份生源数量几乎是最低点年份生源数量的一倍。

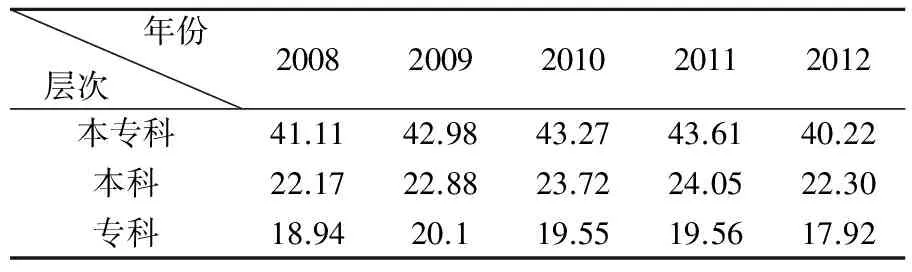

在高等教育适龄人口急剧下降的同时,江苏普通本科教育的招生不仅没有减少,反而不断扩大。适龄人口的蛋糕越来越小,切给本科的越来越多,留给高职院校的只会越来越小。

表1 1990-2005江苏人口出生情况及中高职生源预测[3]

表2 江苏省2008-2012年高校本专科招生情况 单位:万人

注:资料来源:江苏省教育厅、江苏省教育统计年报(2008~2012)。

随着生源的急剧下降,除了高水平大学以外,高等教育逐步由卖方市场向买方市场转变,尤其是高职院校首当其冲,由学校选学生变成了学生选学校。因此,高职院校的招生工作要走到高中生中间去,在中学(或中职)建立生源基地显得非常重要,原来坐在家里望天收,守株待兔式招生已经不行了。

三、适应后大众化阶段生源结构的变化,要不断拓宽高职教育招生对象

高等教育后大众化阶段还有一个重要特征:适龄人口对高等教育需求会达到相对饱和,入学率会出现停滞和波动,而非传统的成人学生入学率却持续增长,其增长率甚至超过了传统学生,[4]这个阶段生源结构会发生很大的变化。比如,英国2000年以后本科教育中年龄22岁以上的非传统的成人学生比例逐年上升,占新生的比例高于50%,2004年则接近60%;美国20世纪70年代少数民族学生、妇女和黑人及残疾人入学率迅速增长,并成为非传统的成人学生增长的主力,非传统的成人学生所占比重一度达到高等教育入学人口的44%,20世纪90年代以后趋于平稳,保持在40%左右。日本上世纪90年代开始由于适龄入学人口大幅下降,为了使高等教育规模保持稳定和私立高校不致大量破产,在日本政府的推动下,实施扩大成人入学策略,非传统的成人入学出现了持续的增长。有本章认为这是日本高等教育进入后大众化时期的一个重要特征。

因此,拓展生源对象是后大众化阶段全球高等教育的普遍特征。高职教育招生尤其如此。一方面树立大高中阶段生源观,从普通高中毕业生生源向整个高中阶段生源拓展;另一方面树立终身教育生源观,既关注适龄人口的生源,也关注非传统的成人学生。江苏2013年高考,普通高中毕业生报名参加高考人数比2012年下降了2万多人,与此同时,中等职业学校毕业生报名参加高考人数增加1万多人。一升一降,足以说明高考生源正悄然发生变化,拓展生源对象和招生渠道已是当务之急。

四、适应后大众化阶段入学方式的变化,要加快高职院校招生改革

多样化的生源需要多元化的入学方式。《教育部关于积极推进高等职业教育考试招生制度改革的指导意见》(教学〔2013〕3号)要求:“按照有利于科学选拔人才、促进学生健康发展和维护社会公平的原则,逐步与普通高校本科考试分离,重点探索“知识+技能”的考试评价办法,为学生接受高等职业教育提供多样化入学形式。逐步形成省级政府为主统筹管理,学生自主选择、学校多元录取、社会有效监督的中国特色高等职业教育考试招生制度。”据有关部门统计,2011年全国各地通过非统一高考招生录取的高职学生达66万人,占高职当年招生总规模约20%;2012年非统一高考招生数达134万人,占2012年高职招生总规模1/3以上。高职院校招生改革的取向已经明确:一是建立以高考为基础的考试招生办法,二是改革单独考试招生办法,三是探索综合评价招生办法,四是完善面向中职毕业生的技能考试招生办法,五是完善中高职贯通的招生办法,六是探索技能拔尖人才免试招生办法。高职院校要认真学习研究教育部的有关文件精神,把握高职院校招生考试改革的方向,早谋应对之策,积极参与招生改革试点。2012年是江苏省高职(专科)院校注册入学的第二年,全省参加注册入学试点院校扩大到37所(其中民办23所、公办14所),录取各类考生2.91万人,占到注册入学公布计划数的97.9%,招生任务完成较好。特别是一些公办院校的农、林、水、地、矿、油等艰苦专业招生困难,通过注册入学较好地解决了招生难问题。比第一年试行注册入学情况要好,第一年完成26 100人,录取率83.39%。注册入学作为一种新的入学方式,逐渐被家长、考生接受。

五、适应地方经济社会发展的需要,加快高职院校与所在区域的融合

高等教育后大众化阶段让人都有接受高等教育的机会,学生可以选择的入学机会很多,可以选择的学习场所很多。如何吸引学生在当地学习、就业,为区域经济社会发展、产业转型升级服务,是高职院校搞好招生、吸引生源的关键。其实,衡量一个学校办得好不好,关键看两条:一是满足求学者接受优质高等教育的需求,二是满足当地经济社会发展的需求。加快高职院校与所在区域的融合,能够较好地解决招生和人才培养的针对性和实用性问题,也就能解决学校的出口问题,出口问题解决了,学生的就业也就解决了,两个需求都在某种程度上解决了。服务了两个需求,能够得到地方政府、行业、企业和老百姓的支持,就能获得更多的办学资源。因此,高职院校的招生既要发挥特色优势,也要发挥各地的积极性,深化与地方的融合,增强服务地方的能力。

[1] 冯用军.后大众化阶段社会阶层对高教入学机会的影响——以辈出率为中心[J].现代教育管理,2010(9):9-13.

[2] 蒋文亮,卜雪梅.高等教育后大众化时代创新人才培养的特点及规律研究[J].文教资料,2010(6):182-185.

[3] 江苏人口:按照初中升学50%普职分流、高考招生本、专科50%比例预测[OL/EB].[2013-05-20].http:∥www.jsfpc.gov.cn/tslm/rklt/zgrk/20081204/100633651.html.

[4] 王洪才,曾艳清.后大众化与我国高等教育发展战略选择[J].华中师范大学学报:人文社会科学版,2010(5):133-138.