礼玉精神的代表

——良渚文化的审美解读

2013-12-18陈望衡

陈望衡

(武汉大学 城市设计学院,湖北 武汉430072)

良渚是现今浙江余杭县的一个地名,1936年原浙江省西湖博物馆的施昕更在这一带进行考古,发现十余处遗址,随后出版了《良渚(余杭县第二区黑陶文化遗址初步报告)》。其后,又在这一带发现同一文化类型的遗址100多处,1960年,夏鼐在《长江流域考古》一文(《考古》1960年第2期)中,正式提出“良渚文化”这一概念。

良渚文化距今5200—4000年前①,位于长江下游的太湖流域与杭州湾地区。这个地方近海,基本地形为平原,也有小丘陵,更有大片的湿地,当时气候温润,雨量丰沛,因而动植物极为繁茂,是适合于人类生息的好地方。处于新石器时代的中期偏早的河姆渡人、新石器时代中期偏晚的崧泽人和中期的马家浜人均生活在这片地域内。有学者认为,这几种文化之间有一种继承发展的关系。

在已发掘100多处良渚文化遗址中出土了大量极其珍贵的玉器。在所有的史前文化遗址中,无论就量来说,还是就质来说,良渚的玉器都当得上史前玉文化的高峰之一,堪与北方的红山文化相媲美。在史前出土物中,玉器无疑最为珍贵,它是史前精英文化的标志。良渚文化遗址还发现了类似文字的符号、城堡和祭坛的遗存。种种迹象说明良渚文化已经距文明时代不远了。良渚文化称得上文明的曙光,太阳虽然还没有出来,但霞光已经透出云层,将金辉洒在大地了。在蒙昧中昏睡的人们已经睁开了惺忪的睡眼惊奇地打量这浴在晨曦中的美丽的世界。

一、人性初醒

在良渚文化中,诸多玉器均有兽面纹或神人兽面纹。兽面纹出现得最多,它的基本形制是两只大眼,有一横梁连接,类似眼镜的横梁,横梁中部连一短柱,类鼻,柱下连一横梁。两横梁夹一柱,类工字。工字下有一横梁,较长。此种造型,大致类似兽面。

兽面纹最具特征的两个部件,一是眼,为两圆圈;二是横梁。有的只有一道横梁,或连接两眼,或处于眼下,类似嘴唇。

兽面纹广泛出现在各种玉器上,形状大同小异。这种纹饰,从形象来看,的确很像是兽面抽象的结果,它让人首先想到的是虎面。虎有一双锐利的大眼,兽面纹也以两只眼最为突出,因此,说兽面纹主要来自于老虎面目的抽象,应是说得过去的。

良渚反山遗址12号墓出土的玉琮及柱形器上的“神人兽面纹”是一种复合图案,它将兽面纹包括在内,此外还有神人的形象,它的完整表现在号称为“琮王”的玉琮上。《良渚遗址群考古报告之二:反山》(上)是这样描绘这一图像的,见图1:

图像主体为一神人,其脸面呈倒梯形,重圈圆眼,两侧有小三角形的眼角,宽鼻以上以弧线勾出鼻翼,宽嘴内由一条长横线、七条短竖线刻出上下两排十六颗牙齿。头上所带,内层为帽,线刻卷云纹八组,外层为宝盖头结构,高耸宽大,刻二十二组边缘双线、中间单线环组而成的放射状“羽翎”(光芒线)。脸面与冠帽均为微凸的浅浮雕。神人上肢以阴纹线刻而成,作弯曲状,抬臂弯肘,手作五指平伸。上肢上密布由卷云纹、弧线、横竖直线组成的繁缛纹饰,关节部位均刻出外伸尖角(如同小尖喙)。在神人胸腹部位以浅浮雕琢出兽面,用两个椭圆形凸面象征眼睑、重圈眼以连接眼睑的桥形凸面象征眼梁,宽鼻勾出鼻梁和鼻翼,宽嘴刻出双唇、尖齿和两对獠牙,上獠牙在外缘伸出下唇。下獠牙在内缘伸出上唇。兽面的眼睑、眼梁、鼻上刻有由卷云纹、长短弧线、横竖线组成的纹饰。在分为两节呈角尺形的长方形凸面上,以转角为中轴线向两侧展开。每两节琢刻一组简化的、象征性的神人兽面纹图案,四角相同,左右对称,上节顶端有两条平行凸起的横棱,每条横棱上均有六条细弧纹、横棱之间刻纤细的连续卷云纹(含小尖喙),这是神人所戴宝盖头冠的变体。神人简化成两个圆圈和一条凸横档组成的人面纹。圆圈为重圈,两边有小尖角,表示眼睛。凸横档上填刻卷云纹、弧线、短直线,表示鼻子。下部分由两个椭圆形凸面、一个桥形凸面和一条凸横档组成兽面纹,椭圆形凸面表示眼睑,中有重圈表示眼睛,桥形凸面表示眼梁,凸横档表示鼻子。这些凸面和凸横档均填刻由卷云纹、弧线、短直线组成的纹饰。在兽面纹的两侧各雕刻一鸟纹,鸟的头、翼、身均变形夸张,刻满卷云纹、弧线等。②

图1 神人兽面纹,采自《反山》上,图三八玉琮(M12:98)纹饰细部

这种图案做何种解释,可谓众说纷纭。笔者认为,这实际上是两个图案,一个是兽面图案,一个是神人图案,合起来,应是神人驭兽腾空的形象。神人头上戴着羽冠。中国历史上有“羽人”这一称呼,通常用来称仙人,良渚的神人,应该不是,他只是头上戴着羽冠而已。头上戴羽冠,具有多种意义,一是护首,三是巫术,二是美化,是鸟崇拜的一种体现。萨满教中的巫师也有戴羽冠的。

神人两只长长的手臂分别拿着两个眼状物。眼状物中间有一道横梁,横梁中间连着一粗竖柱,竖柱下横着短梁。短梁下面有一横梁。这一图案有相对的独立性,一般均认为它为兽面纹,《良渚遗址考古报告之二:反山》(上)也是这样认为的。但笔者认为,它不是兽面纹,而是双鸟纹,两只眼睛状的圆圈不是眼睛,而是鸟体。关于这,我将在下面的文章中进一步说明。现在,我暂且按兽面纹来理解。将两个圆圈认作兽眼,神人的双手各执兽首的眼部,意味着他在驾驭着兽头。神人驾驭着兽头在做什么呢?按笔者的仔细辨识,神人应是握着兽头跨在巨大的鸟身上。从正面看,是很难看出鸟来的,但是图案下部露出了鸟爪,另外,图案下部各个角露出尖尖的羽翎,从整体效果看,神人应是跨在鸟的身上,鸟载着神人在飞翔。

如果这种解释尚可说通的话,此图案见出三种意义。

第一,人的觉醒。虽然我们将图案中的神人,称之为神,实际上它是人。人驾驭着兽头,跨在鸟身上,在天上飞,这意味着什么?只能是意味着人的伟大。

第二,动物图腾意识淡化。从史前文化的一般情况来看,良渚人应该有过动物图腾。有学者说,良渚兽面纹的原型是老虎,体现出良渚人有过虎的图腾崇拜。也有学者说良渚的兽面纹有鸟的意味,体现出良渚人有过鸟的图腾崇拜。这些说法均不无道理,良渚地处江南丛林,既是华南虎出没之处,又多鸟。兽面纹上也的确可以品味出虎的威严与鸟的轻灵来,但是,兽面纹上既不能看出一只完整的虎,也不能看出一只完整的鸟来。

历史发展到良渚这个时代,人类意识有较大的发展,逐渐摆脱野蛮与蒙昧,良渚人虽然崇拜虎,崇拜鸟,却不再将虎和鸟看作是自己的祖先了。他们不愿意在作为自己族徽的图案上刻画出一个完整的虎或鸟来,清楚不过地表达了这样一个信息:良渚时代图腾意识在淡化。

第三,尝试创造人与兽、鸟既分离又综合的形象。从人类学来看,人类对自身形象的表现经过这样两个阶段。

第一阶段,人与兽鸟合体形象。这在中国的神话中有许多记载,比如《列子·黄帝》云:“庖牺氏、女娲氏、神农氏、夏后氏蛇首人身,牛首虎鼻。”第二阶段,人兽分离,人是人,兽是兽。这也有两种情况:一种是人兽虽分却相关、相连,另一种人兽彻底分离,不相关不相连。良渚的“神人兽面纹”显然属于第二阶段中的第一种情况。这幅图案中,人的形象是独立的,完整的,兽与鸟并不构成人体中的一部分,只是兽首为人手所执,鸟背为人所骑,因此而显示人与兽鸟相关、相连。

这种情况显示出人的觉醒,人试图将自身与动物区分开来。

原始人均有过动物崇拜的阶段。原始人的动物崇拜应分为两个阶段:

第一阶段,动物是作为图腾而受到崇拜的。图腾含义很多,基本的含义是将动物看成是与自己有血缘关系的始祖,动物即人。

第二阶段,动物是作为灵物受到崇拜的。动物不再是人的祖先,但因为它具有某种人特别向往的本领,因而被人看成灵物。这个时候,动物不是人,是神。

良渚人对动物仍然有崇拜,但不是图腾崇拜,而是灵物崇拜。

有一种观点认为,“良渚文化中鸟、兽、人由亲和到融合的逻辑发展演进历程为:鸟、兽、人有形实物组合——鸟、兽、人有形实物合体——鸟、兽、人图案组合——鸟、兽、人图案融合为一体。”“可以将良渚文化中原始宗教基本理念的逻辑的发展历程概括为:多神教崇拜——鸟、兽、人崇拜(或鸟、兽、人亲和)——鸟、兽、人融合三个阶段。”具体来说,良渚“神人兽面纹”中的“神人羽冠”显示出“鸟与人的亲和与融合”、“兽面纹”显示着“鸟与兽的亲和与融合”,而其中的“人”显现为“鸟、兽、人三者之间的亲和与融合”,并将这种现象视为“原始宗教”的第三阶段。③

这种观点的根本失误在于,它将人与鸟兽的融合看成是原始宗教中的最高形态,恰好相反,将人与鸟、兽融合为一体是原始宗教中的比较低的形态。人的进步不是将自身更多地融入动物,而恰好是将自己从动物中分离开来。良渚遗址中的“神人兽面纹”其实并不是将人体与兽体、鸟体合为一体。如果要说“融合”,只能说是将人体与兽体、鸟体融合入一个完整的画面,这属于艺术。

兽面纹广泛出现在各种玉器上,有的素面无底纹;有的充填着各种底纹;有的较为抽象,有的较为具象,均具有一定的骇异性。如瑶山10号墓出土的玉三叉形器,见图2,器上的兽面纹,眼睛、鼻、嘴部位鲜明。

图2 良渚文化瑶山10号墓兽面纹玉三叉形器,采自《古玉鉴别》上,图四三

完整的“神人兽面纹”只出现在良渚反山12号墓,其它的墓出土的玉器包括玉琮,也有神人兽面纹,但不完全一样,如瑶山2号墓出土一件玉冠形器,器上有神人兽面纹,但与反山12号墓中的神人兽面纹相比,就有明显的差别。最突出的不同是神人的两只手臂没有表现出来,神人的下身被省略掉了。所以,我们讨论神人兽面纹的意义,要抓住它们共同的东西,也许作为神人兽面纹最共同的是神人面部和羽冠;对于兽面纹最共同的是两只重圈的眼睛。

神人面部的特点是倒梯形,这可能是良渚人比较普遍的脸形,另是羽冠,这充分反射良渚人是崇拜鸟的。兽面纹有各种变体,变体的兽面纹,其鼻、嘴有不同情况的变形,但是重圈的眼睛纹基本上是不变的。这重圈的眼睛纹似乎在一定程度上独立化了,成为一种纹饰,它可以构成兽面纹,也可以构成鸟纹。也许,良渚玉器装饰图案中最突出的就是这眼睛纹了。

对于神人兽面纹来说,是兽目还是鸟目并不重要,重要的是眼睛,它圆睁着,大大的,初看让人感到恐惧,然多看看,又觉得有几分天真,似是儿童的眼,惊愕地观看着这世界。这是不是在某种程度上反映了良渚人的心理?一方面,开始将自然作为客体与自己区别开来,意味着人的独立,主客两分,这是人性觉醒的显现;另一方面,在对与自身区分开来的客体作审察时,感到惶惑,恐惧,显示出人性觉醒之初的稚嫩与脆弱。虽然稚嫩与脆弱,但这只是人性开始觉醒的状况,正如种子才发芽,风风雨雨中,它定然会变得刚健,变得强大,变得成熟。

二、祭天礼地

人类的意识可以分为自我意识与对象意识,自我意识是对自我的感受与认识;对象意识是对环境的感受与认识。对象意识的产生以自我意识的产生为前提,而自我之所以称自我,是因为有对象。因此,实际上自我意识与对象意识是同时产生,并无先后的,在逻辑上他们相互为前提。

对于原始人类来说,最大的对象莫过于头顶上的天与脚底下的地了。这是他们的生存空间,是他们的环境。这天是太伟大了,日月星辰云霞出入其间,给大地带来光明与黑暗,也带来梦幻与联想;地虽然没有天那样神秘,但地也同样极为伟大。海水、湖泊、河流、平原、森林,还有那千奇百怪的动物、花草均在这大地上,成为人触手可亲的真实的世界。原始人最为崇拜的对象无疑就是天地了。

崇拜总是首先表现为祭祀,在良渚的莫角山遗址发现有巨大的土台,考古学家认为它就是良渚人的祭台。良渚人就是在这里祭祀天地的。具体的祭祀情景我们已是不可知了,但是,它们留下了两种重要的祭器,这就是玉璧与玉琮。玉璧是用来祭天的,而玉琮是用来祭地的。

关于用玉来祭祀神灵,《周礼·春官宗伯第三》有记载:

大宗伯之职,掌建邦之天神、人鬼、地示之礼,以佐王建保邦国,以吉礼事邦国之鬼神示:以禋祀祀昊天上帝,以实柴祀日月星辰,以槱燎祀司中、司命、风神、雨师。以血祭祭社稷、五祀、五岳。……以玉作六端,以等邦国:王执镇圭,公执桓圭,侯执信圭,伯执躬圭,子执谷璧,男执蒲璧。……以玉作六器,以礼天地四方,以苍璧礼天,以黄琮礼地,以青圭礼东方,以赤璧礼南方,以白琥礼西方,以玄璜礼北方,皆有牲币,各放其器之色。

这段记载记的虽不是良渚祭天地之礼,而是周代的祭天地之礼,但我们可以据此猜测良渚之礼。

良渚出土物中有大量的璧,其造型基本上一致,为薄圆形,中有孔,素面。以反山12号墓为例,此墓出土玉璧两件,均为金黄色,直径一为12~12.3厘米,一为12~12.2厘米。两件璧均出土于墓主人右臂部位,可能铺垫于或系于右臂之下。

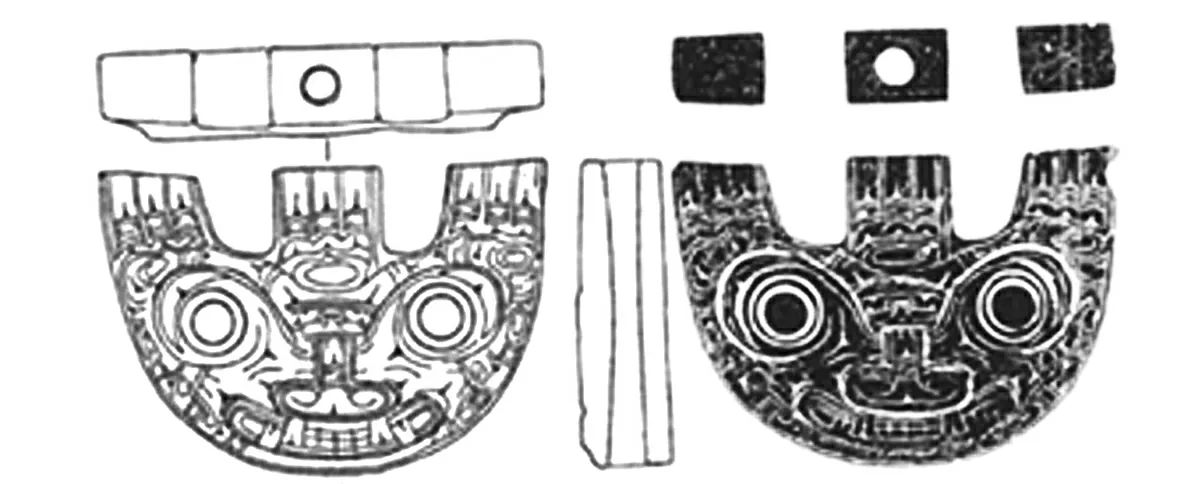

此墓出土有玉琮6件,其中一件位于头骨左肩上方,正置,纹饰朝上。此具玉琮造型中圆外方,整器呈扁矮的方柱体,上下端为圆面的兽,中有对钻的圆孔。整器通高8.9厘米,上射径17.1~17.6厘米,下射径16.5~17.5厘米。孔外径5厘米,孔内径3.8厘米,见图3。此具玉琮刻纹饰最为繁复、精美,它除了在四个角上刻有兽面纹外,还在每一面的中部凹槽上下两部位刻有神人兽面图案,共8个。此件玉琮为考古学家称为“琮王”。其余5件玉琮位于左右上肢两侧。

图3 良渚反山12号墓玉琮

玉璧置于墓主人右臂部位,估计墓主人祭天时是用右手握住玉璧的。琮既可置于墓主人的左肩上方,又可置于墓主人右手部位,可见琮左右手均可,但因为璧为右手用,所以,琮主要还是左手用。

琮的基本形制为方,说明它主要用来祭地,然而它内有圆孔,也就兼含天的意义。琮既然兼有地与天两重意义,自然用作墓主人的身份的标志,自然比璧合适。

按《周礼》的说法:“以天产作阴德,以中礼防之。以地产作阳德,以和乐防之。以礼乐合天地之化,百物之产,以事鬼神,以谐万民,以致百物。”④意思是,祭天地时,用天产的动物“六牲”之类作为“阴德”即婚礼上的供品,以中礼来防止淫佚;以地产的谷物作为“阳德”即乡射、乡饮酒礼上的供品,以和乐来防止争执。总之,以礼乐来整合天地,侍奉鬼神,谐和万民,实现丰收。良渚时代的祭礼具体如何进行我们不得而知。可以推定的是,它必然也是有许多讲究的,表现为繁缛的礼节。

天与地,在中华民族传统文化中处于至高无上的地位。中国最古老的经典《易经》第一卦为乾,歌颂的是天;第二卦为坤,歌颂的是地。有天地,就有了宇宙,就有了人类。所以,最高的神为天神和地神,最高之道,为天地之道。自古至今,祭天礼地是中华民族最为重要的礼仪活动。从良渚出土的玉璧和玉琮来看,祭天礼地的礼仪制度在那个时候就已经奠定了。

三、权威信凭

玉钺是良渚器物中最高贵的。它是权力的象征,根据权力的大小高低,钺的质地不同,有石钺,也有玉钺,只有王才能拥有最好的钺——玉钺。钺在中国古代也称之为戚,它本是一种武器,即斧头,陶渊明有诗云:“刑天舞干戚,猛志固长在。”后来,戚成为古代君王权杖。

良渚反山遗址12号墓玉钺一套3件,其中钺通长70厘米,上端宽14.4厘米,刃部宽16.8厘米,最厚0.9厘米,孔径0.53厘米。此钺南瓜黄色,有透明感。上部有孔,但很小,显然,不是用来悬挂和捆扎用的,那么,它到底作何用?是装饰,还是别的?不得而知。

这具钺最突出的地方是它的刃角上部有神人兽面纹,下角为浅浮雕鸟纹,见图4。神人兽面纹与玉琮上的神人兽面纹完全一样,很可能它是墓主人的标志,或者是这个部族的标志, 鸟纹比较地抽象,然喙部很清晰,具有鲜明的标识性。其腹部像是一枚鸟蛋,中部是目纹,这种目纹与兽面纹上的目纹没有区别,核心是重圈的两个圆,有一个完整的椭圆形圈,其靠外的一端,再叠上椭圆形的尖角。看来,这种目纹具有普遍性。鸟图案通身刻有卷云纹。

图4 良渚反山遗址12号墓玉钺上的鸟纹

神人兽面纹与鸟纹在这面钺上分别置于刃角的上下方,它们是有不同的功能的。神人兽面纹是族徽或者说墓主人个人的标志。而鸟纹很可能才是真正的神,是历代良渚人共同的信仰。这种鸟纹在玉琮中不独立出现了,它被整合到神人兽面纹之中,而在这儿出现了。它说明,虽然鸟图腾的意识在这个时候已经淡化,但并没有消除。

良渚反山12号墓出土的玉钺还配有瑁和镦,均为黄色,瑁外形像舰首,似是良渚出土的冠形器的一半。瑁身上也有神人兽面图案,通体刻有卷云纹,可以想象,当这具钺捆绑在把柄上,柄的上顶上戴着玉瑁,底部插入镦中,整具器通体金光闪闪,何其华丽!

考古学家们不仅复原了安把形式的玉钺,还出土了类似钺端饰的适于纵向观看的冠状饰。参加良渚考古发掘的刘斌先生非常看重钺的瑁和镦,他说:“如果将冠状器称作是横向的神冠,那么钺端饰则是纵向的神冠。将玉钺的前端装上这种代表神冠的玉饰,从而在玉钺的整体造型上,完成了神权与政权的融合。也正是祀神被植寓了玉钺的整体构形之后,玉钺才真正超脱了兵器的范畴——而成为一种权杖。”⑤这种见解是深刻的。

钺不仅是权杖,还是舞具。在古代参加乐舞的或为巫女,或为巫师,也有君王。而且在古代君王也是巫师——最高的巫师。参加具有巫术色彩的歌舞时,君王执的舞具就是钺。《礼记·祭统》云:“及入舞,君执干戚就舞位,君为东上,冕而总干,率其群臣,以乐皇尸。”戚也可以为乐师所执,《礼记·月令》:“是月也,命乐师修鞀、鼙、鼓,均琴、瑟、管、箫,执干、戚、戈、羽,调竽、笙、篪、簧,饬钟、磬、柷、敔。”舞干戚而舞的舞,一般为武舞。《礼记·祭统》云:“朱干玉戚以舞大武,八佾以舞大夏,此天子之舞也。”这些材料足以说明戚即钺的重要功能。国君亲自参加的乐舞当然不是一般的娱乐活动,它是祭祀活动中的一部分。乐舞的主要目的是娱神,当然在娱神中也会达到娱己的目的。

在中国古代两件事最为重要,一是祭祀,一是战争。祭祀排在战争的前面,因为只有祭祀才能获得神灵的佑助,而能不能获得神灵的佑助是部落能不能得到发达的根本。从文献资料,中国远在尧舜禹三帝之时,就已经有以乐舞祭神的形式了。而实物的佐证就是良渚出土了玉钺。良渚时代当是大早于禹的尧舜时代,有学者甚至认为,良渚部落就是大舜的部落。从良渚反山发掘的十几座古墓来看,每墓出土玉钺只有一件,可见它极为珍贵。

中国的政治文化集中体现为礼乐,它在西周得到官方的肯定,并经周公整理,成为国家的根本制度,这一制度溯源至少到良渚。礼乐制度的突出特点是审美性,乐作为歌舞,不消说,它是审美的,就是礼,因为总是体现为一定的仪式,所以也具有一定的审美性。

中国的政治文化由礼乐来担当,无异于将审美提升到为政治服务的高度了,这是中国传统政治突出的特点。关于此,《乐记》有明确的表示。《乐记·乐论篇》说:“钟鼓干戚,所以和安乐也。”“乐至则无怨,礼至则不争,揖让而治天下者,礼乐之谓也。”中国古代将礼乐与天地相配,《乐记·乐论篇》云:“乐由天作,礼以地制。”“明于天地,然后能兴礼乐也。”联系到良渚祭天礼地活动,我们发现,中国祭祀、礼乐活动的雏形当在良渚已经具备。

学者们一般看重钺体现礼制这方面的功能,这诚然不错,但不能忽视钺还是重要的舞具,中国古代,歌舞乐三位一体,总称为乐。礼与乐共同构成中国古代的政治文化。礼别异,强调的是社会上人的等级,以维护统治阶级的威权和地位;而乐则重在和乐人们的情感,让社会各色人等在同乐的情景下实现和谐。

四、鸟的崇拜

良渚遗址有着丰富的艺术品,给人印象最深的是鸟的艺术器。

良渚的鸟的艺术品有多种形态。

(一)独立的鸟纹图案。反山12号墓出土的玉钺上有独立的鸟纹的图案,这种鸟纹的图案是比较完整的,给人印象最深的是身体呈卵圆形,其形制完全同于兽首纹中的眼。这就让人思考:到底是鸟纹搬用了兽面纹中的眼纹还是兽面纹搬用了鸟纹中的身体部分用作眼纹?这谁为最先不是没有意义的。如果鸟纹在先,那兽面纹就成了鸟纹的变体——复合的双鸟纹。如果良渚人的意图不是刻画兽面,而是刻画双鸟,那此纹的意义就完全不同了,也许它就不宜称之为神人兽面纹,而应称为神人驭鸟腾空纹了。

(二)独立的双喙鸟纹。反山12号墓出土的玉琮上有独立的双喙鸟纹,它的造型为两个圆圈,无卷云纹填充,左右各和一尖端物,类似鸟喙,见图5。

(三)非独立的尖喙鸟纹。反山遗址出土的玉琮、玉钺上的神人兽面纹上神人跨腿处左右各有一个尖喙的鸟纹。

(四)非独立的尖翎鸟纹。反山遗址出土玉琮、玉钺上的神人兽面纹上神人的上臂靠近肘部左右各有一个尖翎鸟纹,神人兽面纹的下部左右下腿近爪处也有一个尖翎鸟纹。

(五)飞翔状的圆雕玉鸟。在反山、瑶山遗址共出土5件,这些玉鸟均作展翅高飞状,头部有尖喙、大眼,两翅展开连成半月形。腹部和尾翎或长或短。鸟的腹部均钻有牛鼻状的隧孔。出土时均位于墓主人的下肢部位,其寓意十分明显,那就是墓主人能骑着飞鸟飞腾。这种寓意与神人兽面纹的寓意是完全一致的。

图5 良渚文化玉鸟雕塑

(六)三叉形器。良渚诸多墓穴出土了三叉形玉器,这种器是做什么用的,至今没有定论,比较普遍的看法是,这种三叉形玉器是良渚人的冠饰,不是一般人,而是部落首领将其戴在额头上。这种说法不是没有道理的,三叉形器不多,一般一墓只有一件,且放置在墓主人的头部。各墓出土的三叉形器体制差不多,不同的主要是中间的竖梁,有长有短。三叉形器的造型类似汉字“山”。如果将它与圆雕玉鸟比对一下,当发现它们其实是很相像的,所不同的,仅在于玉鸟的双翅是平的,而三叉形器的两边类翅的两叉向后弯曲,如果将三叉形器理解成飞鸟的造型,那么这双翅的靠后就有点变形了,这种变形为的是突出鸟飞得快。

(七)立鸟纹。良渚晚期的琮和璧上刻有一种立在台上的鸟纹。这种鸟纹基本上写实,它立的台,可以理解成祭坛。祭坛上有立着的似人似鸟的刻纹,当是打扮成鸟形的巫师。这里的鸟应理解成神鸟。立在那样的高坛上,头向上,我认为是在接受上天的讯息。巫师通过祭拜这样的神鸟图像,就能通过神鸟获得天神的旨意了。

鸟在远古人类是神异的,《山海经》中有不少异禽的记载。《山海经·南山经》云:“凡鹊之首,自招摇之山,以至箕尾之山,凡十山,二千九百五十里。其神状皆鸟身而龙首,其祠之礼,毛用一璋玉瘗,糈用稌米,一璧,稻米、白菅为席。”这种鸟身龙首的神,是不是有点类似玉琮上的兽面纹呢?《山海经·大荒西经》还说:“有玄丹之山,有五色之鸟,人面有发”“西海陼中,有神,人面鸟身,珥两青蛇,践两赤蛇,名曰兹。”这种具有人面的鸟是一种什么样的鸟呢?它让我们联想到玉琮上面的神人纹。

鸟形象在良渚文化中是各式各样的,有比较怪异的,也有比较亲和的,有比较写实的,也有比较抽象的,有整体性的,有局部性的。一方面体现出良渚人丰富的想象力,另一方面也见出鸟在人们生活中的普适性。这些不同造型的鸟的艺术品充分说明鸟在良渚人生活中的地位。我们还注意到,良渚文化中的各种艺术性雕刻,对于尖喙性造型有着特殊的爱好。反山12号墓中的神人兽面纹的顶部就有一个尖喙,构成尖喙的两条线平向展开,就像鸟的两翼,使得整个造型体现出飞鸟的意味。

良渚人是喜欢鸟、崇拜鸟的。这与中国古代神话和传说中记载东夷族、越族以鸟为图腾相吻合。良渚人按地望应属于东夷族、越族,他们与河姆渡人应是同一种族,有着文化的传承关系。河姆渡人是崇鸟的,河姆渡文化遗址中出土的众多器物上有着鸟的造型,与良渚文化遗址中的鸟的造型相比较,河姆渡文化遗址中的鸟造型就具象得多,写实得多,而良渚文化遗址中的鸟造型就抽象得多,写意得多。思维上由具象到抽象是一种进步,因为抽象显然包含的内容更为丰富,不就事论事了。

良渚的鸟崇拜集中在鸟卵崇拜上。这主要体现在良渚玉器的兽面纹中两只眼和鸟纹中的鸟身,均很像鸟卵。鸟是卵生动物,一鸟能产很多卵,相比于哺乳类动物,鸟的繁殖能力强得多。且鸟有翅膀,能飞,远较哺乳动物神秘。也许,在良渚人看来,鸟就是神,或是神灵的使者。这样说来,良渚人崇拜鸟,包含有生殖崇拜和灵物崇拜两个方面的内涵。

中华民族远古不同的部落有不同的图腾,在部落融合的过程中,其图腾也实现融合。中华民族主要图腾龙和凤均是融合了诸多动物元素的产物。良渚人对鸟的崇拜应看成是中华民族凤崇拜的先声。

良渚玉器中也有龙的图案,主要出现在玉镯形器、玉圆牌、玉璜等器的边缘上。瑶山1号墓出土的玉镯形器外缘刻有四个凸面,分别刻出四个龙首。又如瑶山2号墓出土的玉圆牌,见图6,其边缘也有三具龙首纹。

图6 良渚文化瑶山遗址2号墓玉圆牌,采自《良渚遗址考古报告之一:瑶山》图四四

这种龙纹在反山遗址也有发现,如22号墓出土的6件玉圆牌上均雕刻有龙首纹。这是反山遗址发现的唯一一组龙首写实纹饰。

中华民族中崇龙的部族多在西北,南方的部族一般崇鸟,以凤为图腾。然而,在良渚文化遗址中发现龙首纹,这又作何解释?只能有两种解释:一是北方的龙文化南下,良渚文化受其影响;二是良渚本就有崇龙的文化。第一种解释目前虽然没有找到确切的根据,但这个推测是可以成立的,因为当时的人们流动性很大。仰韶文化就从陕西、河南一带扩展到山东、河北,乃至辽宁、内蒙古,怎么就不可能南下到良渚一带呢?第二种解释,有人试从史料中找寻根据。众所周知,中华民族始祖之一伏羲是崇龙的,伏羲氏的故里,现在一般认为是在中国的西北,但是浙江的董楚平先生却认为伏羲氏也可能是越人,是良渚人的始祖。他的根据是《山海经·海内东经》云:“雷泽有雷神,龙身而人头,鼓其腹则雷,在吴西。”雷泽在吴西,即太湖,郭璞注《山海经》引《河图》云:“大迹在雷泽,华胥履之而生伏羲。”“华胥”可以读作“姑苏”。又《列子·黄帝篇》说华胥氏之国在“台州之北”,台州在浙江。据这些蛛丝马迹可以猜测伏羲是这一带的人了。另,伏羲的名字有古越语的特点。董楚平据此认为良渚文化遗址中的神人兽面纹有龙身。伏羲不仅崇龙,也崇鸟,伏羲风姓,风字从鸟。所以,神人兽面纹中也有鸟纹。⑥顾希佳先生从浙江的民间故事中也找出一些根据,说明伏羲氏也有可能是越人始祖。⑦伏羲是传说中的人物,历史上是否实有其人已是不可考的了,遑论是不是越人?不过,从良渚文化出土的大量的文物来看,它上面的龙首纹、兽面纹与我们在商代青铜器上看到的龙纹、饕餮纹有某种类似之处,我们可以将它看作是商代龙纹、饕餮纹的前身。

良渚文化遗址出土的器物上的图案,较多的还是鸟纹。在良渚被命名为兽面纹的图案,其实也是可以归入龙首纹的。从汉代《说文》《淮南子》等文献对龙凤的描绘来看,良渚的龙首纹、兽面纹还不够像龙,鸟纹也还不够像凤,但它们是龙凤的雏形。龙尚变化,龙尚进取,集中体现中华民族的阳刚精神。凤则尚和美,尚吉祥,它集中体现中华民族的阴柔精神。龙腾凤翥成为中华民族幸福的象征。而这,正是中华美学的灵魂。良渚文化纹饰中虽然有龙的雏形,但不很突出,良渚文化的灵物崇拜主要是鸟崇拜,鸟崇拜可以看作是凤凰文化的源头。

五、礼玉精神

中华民族的玉文化源远流长,新石器时代的早期就有了玉器,红山文化可为这一时期玉文化的卓越代表,到临近文明时期的良渚文化、凌家滩文化、石家河文化,玉文化蔚为大观。从新石器早期到新石器晚期,其玉文化既有一脉相承性,又有发展性。新石器早期的玉文化侧重于以玉事神,其玉器本质上为巫或神,可名之为巫玉或神玉,而新石器晚期的玉文化则侧重于以玉成礼,其玉器的本质应为礼,应名之为礼玉。良渚文化、凌家滩文化、石家河文化都以玉器著名,其玉器也多以礼为本质,相比较而言,良渚文化更为突出,可谓礼玉文化的代表。

良渚的礼玉蕴含着中华民族一些非常重要的精神。

第一,天地至尊精神。在中国文化中,天地不只是地理概念,还是哲学概念、人文概念、宗教概念。作为哲学概念,天地是宇宙万物之本,故《周易》中将代表天地精神的乾坤二卦置于其首。作为人文概念,天地是人性修炼的最高境界,冯友兰称之为天地境界。作为宗教概念,天地是至高神,名为天神地祇,也统称之为天帝。孔子有三畏,第一畏即为“畏天命”,说是“获罪于天,无所祷也”。华夏民族的审美观念,将天地之美视为最高美。天地之美,一是天地物产之美,那就是自然美;二是天地精神之美,统称之为道,在美学中根据不同的品味也称之为神,称之为妙,称之为逸,称之为清。人类社会所有的美,其根源莫不来自天地。王夫之说:

天地之美莫贵于人也。人之生也,莫贵于神矣。神者何也?天地之所致美者也。百物之精,文章之色,休嘉之气,两间之美也。函美以生,天地之美藏焉。天致美于百物而为精,致美于人而为神,一而已矣。⑧

良渚文化遗址的重要玉器玉琮与玉璧是祭天之物,特别是玉琮很可能兼有祭天与祭地两重功能,其地位之重要无可比拟。它是天地精神最切的概括、最佳的象征。良渚的玉琮造型极美,外方内圆。这方圆合体因暗合对立统一的规律,不仅在形式美上具有一种既整齐又灵动的美感,而且在内容上具有深邃的哲理,耐人寻味。从中国古代哲学来说,它让人想到阴阳、四象、八卦。

第二,礼乐教化精神。良渚出土大量的礼器,这些礼器从其形制来看,均是有规格的,体现出用器者的身份与地位。像钺,它是最高的玉器,它不仅是墓主人的身份的显示,而且就是权力的代表,应是部落主才拥有它。另外还有石钺,据刘斌研究,良渚文化遗址中的石钺大致可以分成三类⑨:A型,仿制玉钺的石钺。这种石钺的原料为流纹岩或凝灰岩,质地细腻,抛光后表面多呈灰绿色,类似玉,比较美观。这种石钺一般出自中等级的墓地中身份地位较高的墓葬之中,也有出自高等级的大墓之中的。它可能是玉钺的替代品。B型,花斑石质的圆角石钺。这种石钺的原料为花岗斑岩或安山岩,多含有玉的成分,可能是玉的伴生矿。它质地坚硬,表面呈紫褐色或灰紫色。这种钺刃角呈圆弧状,明显地无使用功能,是种礼器。钺的上部有大穿孔,整体形象方中见圆,厚重朴实。这种石钺出土于高等级的大墓之中,在少数墓主人身份地位较高的中等级墓中也有发现,它在墓中数量较多,少则几件,多则上百件,因而可能是军队首长的象征物之一。C型,小墓中的石钺。原料多为粘板岩或页岩,质地坚硬,纹理细腻,灰黑色,型制类“风”字。此种钺有刃口,平直,有较大的穿孔。器体扁平,型制规整。它多出土于小墓之中,一墓也只有两三件。拥有这种石钺的墓主人可能生前为低级的军官或部落中的低级管事人员。

以上情况足以说明在良渚时期已有明显的等级制度了。中华民族既重视礼,也重视乐,乐不只是歌还有舞,歌舞一体。歌舞的作用,一是娱神,二是娱人。世界上诸民族,在其原始部落阶段,均有以歌舞娱神兼娱人的现象,华夏民族与其他民族之不同,在于娱神与娱人的歌舞中含有情感陶冶与思想教育作用。《尚书》中记载帝舜时代的歌舞,说:“帝曰:夔,命汝典乐,教胄子。”有专家考证,帝舜时代应与良渚时代相当,而且帝舜也很有可能是良渚人的部落长。如果这一说法有一定的可取之处,那么,良渚人的歌舞应也是教胄子的手段之一。华夏民族的乐教源远流长,文字记载至少可以推到黄帝,《庄子》中有“黄帝张乐于洞庭之野”的记载,那么,实物上,至少可以推到新石器时代的晚期,良渚文化遗址中的玉钺不只是一般的礼器,是舞具也是乐器,《乐记》云:“钟鼓管磬,羽龠干戚,乐之器也。”在娱神或是某种重要的场合,部落长本身手握玉钺,欢欣起舞。众乐手相伴奏乐,歌舞,其场面当如《尚书》所描绘的“击石拊石,百兽率舞”。考古发现,良渚存在相当规模的祭坛,可以想象祭祀活动是隆重而又频繁的。

良渚文化存在的年代最近为距今3700年,已经与夏王朝有些重叠了。有些学者基于良渚文化已经具有文明的诸多性质,主张良渚存在一个朝代。虽然,这一说法有待更多的考古材料佐证,但是,众多的考古发现,足以支撑这样一个结论:良渚文化晚期,中国大地不独北方,而且南方,都显露出璀璨的文明曙光,作为一个真正的国家——中国快要诞生了。

注释:

①方酉生:《良渚文化年代学的研究》,《良渚文化论坛》,中国文化艺术出版社2003年版,第75页。

②《良渚遗址群考古报告之二:反山》(上),文物出版社,2005年版,第43~59页。这一图像,该报告称之为“神人兽面”,笔者虽然不完全认同此报告对这一纹饰的理解,但为了行文方便,还是采用这一称呼。

③参见王书敏:《鸟、兽、人的亲和与融合——良渚文化原始宗教的发展与演进》,《良渚文化论坛》,中国文化艺术出版社2003年版,第184~209页。

④《周礼·春官宗伯第三》。

⑤刘斌:《神巫的世界——良渚文化综论》,浙江摄影出版社2007年版,第78页。

⑥参见董楚平:《伏羲:良渚文化的始祖神》,《杭州师范学院学报》,1999年第4期。

⑦顾希佳:《良渚文化神话母题寻绎》,《良渚文化论坛》,中国文化艺术出版社2003年版,第152页。

⑧王夫之:《诗广传》卷五《商颂三》。

⑨刘斌:《神巫的世界》,浙江摄影出版社2007年版,第127-128页。