山东半岛蓝色经济区土地综合利用研究

2013-12-18林寿彤

林寿彤

(天津大学 管理与经济学部,天津 300072)

一、引言

不同经济社会发展阶段有不同的土地空间综合利用方式:城镇化初期,经济社会发展的重点在于稳定农业的基础地位;城镇化中期,经济社会发展的重心逐步转移到城镇,二、三产业的发展带动了城镇工矿建设用地的大量增加;城镇化后期,城乡人口趋于动态平衡,土地利用更加注重生态功能。

从促进区域发展角度看,国外经济区域大致有膨胀区(密集区、过密区)、重点开发区(落后区、欠发达区)、限制类、保护类等四大类区域。膨胀区是需要优化开发的区域,国外对这类区域的财政政策主要集中在优化经济活动的空间结构、开发新区、促进经济活动扩散等方面。针对重点开发区域(落后区、欠发达区)的开发,是国外经济区域公共财政政策的重点,这类政策内容和体系庞杂,涉及基金、补贴、税收、投资、价格、信贷、金融等各个方面。国外限制类区域的公共财政政策一般集中在生态建设、维护与补偿,以及开展生态移民并对其进行补助等方面。国外保护类区域一般指依法设立的自然保护区域,其财政政策主要是控制人为因素对自然生态环境的破坏、干扰和各种不合理的开发活动等。

目前,各地方政府都非常重视当地开发区的建设,具有强烈的投资冲动。一方面开发区建设过程中安排了大量的基础实施项目,建成了大片的绿地、厂房、道路;另一方面,开发区通过招商引资集中大量的企业,直接增加了当地的生产总值、税收收入和就业。但是,如何建设好开发区,是当前摆在各地政府面前的一项重要课题。

土地利用分区是土地利用区域差异性的客观反映,是土地利用规划的关键内容,也是实行土地用途管制的重要手段,对于科学制定土地利用方向,合理确定土地利用结构,提高土地利用集约化程度,促进区域协调发展具有重要意义。土地利用分区是一个综合的地域概念,即在一定地区内,根据不同区域发展战略、现状和潜力、资源环境承载力和土地利用适宜性,将区域划分为若干地域,并针对不同地域提出土地利用调控指标和措施,实行差别化管理。

二、山东半岛蓝色经济区经济社会发展态势

山东半岛蓝色经济区自上升为国家战略以来,战略性产业聚集成为区域发展的重要内容,一些高端、高效、高附加值和高生态性为特征的海洋产业渐成蓝色经济区发展的重要实体经济,①李晓光等:《蓝色经济区城市海洋产业竞争力评价研究》,《山东社会科学》2012年第2期。如旅游度假产业和现代高效农业生产与工业制造基地等。经济效益、社会效益和生态效益得到了初步实现。

(一)综合实力显著增强,海洋经济初具规模

2008年区域生产总值(GDP)达15211.14亿元,是2000年的3.7倍,人均地区生产总值近5万元。目前,海洋产业已发展到渔业、油气、盐业、造船、运输、旅游、化工、药物等20余个产业,其中,海洋渔业、海洋盐业、海洋工程建筑业、海洋生物医药业均位居全国首位。2008年山东省海洋生产总值5346.25亿元,比上年增长20.6%,占山东省GDP的17.2%。海洋资源开发已经初步进入了综合利用阶段。

(二)经济结构不断调整,蓝色经济逐步凸显

半岛蓝色经济区第二产业增加值由2000年的2232.18亿元增加到2008年的9021.57亿元,第三产业增加值从1377.37亿元增加到5080.24亿元,三产比重由16.0:52.5:31.5转变为7.3:59.3:33.4。蓝色经济在整个产业发展中的地位逐渐增强。海滨观光游、休闲度假游以及民俗游成为山东省海滨旅游的一大亮点,全年接待旅客1368.5万人次,旅游收入达79.85亿元,对内地吸引力进一步增强。

(三)基础设施完善,海陆统筹能力增强

半岛蓝色经济区海路运输、陆路运输和空中交通已经形成为一个有机衔接的体系,为海陆经济联动发展创造了条件。高速公路已形成了“三纵四横一环”的布局网络;港口有青岛、烟台、日照、威海、潍坊、东营、滨州、莱州等港口,2008年货物吞吐量完成6.58亿吨。完善的交通网络,不仅为海洋资源的开发与产品的运输造就了便利条件,也为积极发展与海洋资源开发关联性强、科技含量高的产业提供了基础。

(四)经济社会已经进入加速发展阶段

根据库兹涅茨、钱纳里、西姆斯等人的研究成果:当第一产业比重低于10%,第二产业比重上升到最高水平,第三产业比重不断提升,标志着工业化进人了中后期。城市化发展阶段的划分标准一般是:当城市化率大于30%、小于70%为加速阶段。所以,山东半岛蓝色经济区整体上已经进入工业化中后期和城市化加速阶段。特殊的发展阶段决定了独特的土地空利用方式以及土地空间格局。

三、经济增长与土地空间综合利用的关系

(一)第二、三产业增长与建设用地

2000-2008年区域内二、三产业增加值与建设用地面积保持相同趋势。二、三产业增加值由5400.89亿元增长到15910.55亿元,建设用地面积由47.90万公顷增至60.20万公顷;单位面积二、三产业产值由112.76万元/公顷提高到264.31万元/公顷,建设用地利用效益大幅度提高。

区域内单位面积二、三产业增加值存在较大差异,呈现从沿海向内陆减少的趋势。最高的威海市高达320.10万元/公顷,最低的潍坊市为126.12万元/公顷。

(二)固定资产投资与建设用地

从2000-2008年固定资产投资与建设用地关系看,两者变化趋势一致。固定资产投资额由1016.92亿元增加到7814.59亿元,建设用地面积由83.99万公顷增长到101.21万公顷,二者成正相关关系。地均固定资产投资额也由12.11万元/公顷提高到77.21万元/公顷。

(三)建设用地与财政收入

从2000-2008年财政收入与建设用地关系看,随着建设用地面积的增加财政收入也是在不断增长的。财政收入由232.58亿元增长到1056.48亿元,地均财政收入由2.77万元/公顷提高到10.44万元/公顷。

从各市(县)的二、三产业增加值、固定资产投资额、财政收入与建设用地关系看,市(县)各项经济指标在区域占的比例与建设用地占的比例基本是一致的,如青岛市二、三产业增加值、固定资产投资额、财政收入在山东半岛蓝色经济区最高,同样其建设用地比例也是最高的。这在一定程度上证明了经济规模与建设用地面积是互为促进的关系。

四、区域经济增长及建设用地需求预测

(一)区域经济发展目标

到2015年,经济发展方式转变和经济结构调整迈出实质性步伐,基本形成蓝色经济发展新模式,率先实现全面建设小康社会的目标。区内生产总值年均增长11%以上,人均地区生产总值超过9万元,三次产业结构调整为7:51:42。到2020年,山东半岛蓝色经济区争取基本实现现代化,建成海洋经济发达、产业优势突出、人与自然和谐的蓝色经济区。区内生产总值年均增长10%左右,人均地区生产总值达到14万元。

根据山东省建设厅人口预测数据,到2015年区域总人口达到3755万人,城市化率为62%,到2020年区域总人口规模为4035万人,城市化率为72.5%。

(二)建设用地总量与城镇用地规模预测

1.建设用地总量预测。

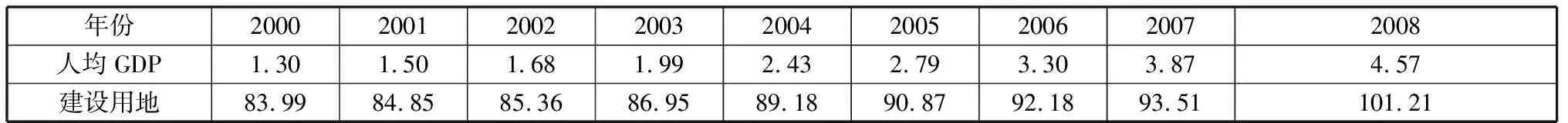

根据前面对经济社会发展和土地利用的关系可知,人口与经济是影响土地的重要因素。假设土地需求与经济发展保持以上常规关系,采用传统数学方法,根据区域经济社会发展目标,对2015年、2020年建设用地需求情况预测。对2000-2008年人均地区生产总值和建设用地面积变化情况进行回归分析,二者具有密切相关性,2000-2008年数据见表1。

表1 2000-2008年人均GDP与建设用地面积 万元/万公顷

对于蓝色经济区内建设用地随时间序列的变化,可以看作是一个不断生长的过程,因此首先采用生产函数来研究建设用地面积的变化。把人均GDP作为促进建设用地面积变化的诱导因子,通过对2000-2008年人均GDP与建设用地面积进行非线性回归,得到生长函数公式:

y=e4.3616+0.0516X

(1)

其中x为人均GDP,y表示对应年份的建设用地面积,公式拟合优度达0.9631。

根据蓝色经济区2015、2020年人均GDP规划数值代入以上公式,可预测2015年建设用地面积为125.71万公顷,2020年建设用地面积161.42万公顷。

2、城镇用地预测。

2000-2008年,城镇建设用地面积呈持续增长趋势,8年增加了52.12%。对蓝色经济区内城镇用进行线性回归分析,得到以下公式:

y=105621e0.0607X

(2)

其中x为人均GDP,y表示对应年份的城镇用地面积,公式拟合优度达0.9575。通过预测,2015年城镇用地面积为278510.91公顷,2020年城镇用地面积为377079.94公顷。

(三)土地规划指标

根据《山东省土地利用总体规划(2006-2020年)》对各地市建设用地的约束性指标,预计蓝色经济区2010年、2020年建设用地面积分别控制在101.3万公顷和107.4万公顷之内,对2015年建设用地面积取中间值,预计面积为104.4万公顷。

到2010年山东半岛蓝色经济区城镇工矿用地面积为30.8万公顷,2020年城镇工矿用地35.1万公顷。伴随着产业向园区集中和土地集约化提高的要求,城镇用地面积将会缓慢提高,2000年、2008年城镇用地占城镇工矿用地比重分别为54.6%、55.4%,8年增加了0.8个百分点,若以2010年、2020年比重60%和65%计算,则2010、2020年城镇用地面积分别达到18.5万公顷和22.8万公顷。对2015年取中间值,城镇用地面积20.7万公顷。

(四)土地供需对比

2000-2008年,山东半岛蓝色经济区建设用地年均净增2.15万公顷,城镇工矿年均净增1.30万公顷,城镇用地年均净增7403公顷。若2009-2020年按照这个速度发展,则2020年各项建设用地需求与规划指标均存在缺口。

从以上预测数据与规划约束指标数据比较可见(如表2),按照常规发展思路和建设用地增长速度,未来12年内土地供给将无法全部满足经济社会发展对于建设用地的需求,更不要说按照超常规发展模式(是常规发展速度的1.4倍)。因此,必须转变发展思路,在保障有效供给的前提下,挖掘存量建设用地的潜力。

五、土地空间综合利用的目标与重点

根据区域经济社会发展战略和导向,山东半岛蓝色经济区土地空间综合利用的目标设想:在保障农业综合生产能力的基础上,注重土地集约高效利用和区域间的优化配置,杜绝土地闲置浪费,促进土地利用方式由粗放向集约转变;保障必要的生态建设用地,统筹区域城乡土地利用结构和布局优化,促使土地综合利用效益显著提升,为经济社会持续、快速、健康发展提供土地保障。

表2 规划指标与预测结果对比 面积:万公顷

数据来源:山东省统计局。

为了实现土地资源的总体功能和战略目标,针对山东半岛蓝色经济区土地资源利用中存在的问题与突出矛盾,在科学发展观的要求和“五个统筹”思想的指导下,土地利用战略应注重优化以下五点内容:

(一)农用地特别是耕地得到有效保护和综合整治

在推进农业结构调整与生态退耕的新时期,耕地保护的重点在于切实加强对基本农田的保护。稳定基本农田面积,规范和引导农业结构调整中耕地的合理利用,耕地保护要逐步由单纯的数量保护转向数量、质量并重和生态的全面保护。通过加强土地开发整理力度,提高农业综合生产能力,通过改善农业水土条件,提升土地生态安全。2020年确保基本农田保护面积224.88万公顷数量不减少,质量有提高。

(二)科学安排和优化各类新增建设用地

根据山东半岛蓝色经济区经济社会发展需要,优先安排关系国计民生的城镇用地、交通水利用地等基础设施用地,2009-2020年新增建设用地面积控制在9.18万公顷。重点区域、重点产业用地配置,要坚持适度、适宜、适应的原则,也即在土地供给制约需求的前提下,产业规模要适度、用地选择要适宜、产品营销要适应市场竞争并有利于发挥地区比较优势。

(三)盘活存量建设用地,提高节约集约用地水平

充分发挥土地利用优化配置的市场机制的基础性调节作用,积极采取有效的激励与引导措施,促使城乡建设用地的集约利用。逐步实行建设用地的存量挖潜与建设用地增量供给相挂钩的政策,鼓励建设用地由外延扩张向内涵挖潜方式转变。到2020年区域建设用地产值将提高到300-400万元/公顷,区域人均城镇工矿用地稳定在120平方米以内,农村人均建设用地控制在180平方米以内。

(四)构建地上地下、海陆联动的立体格局

拓展地上、地下和海域空间,构建土地资源空间优化配置的立体格局。地质条件适宜城市的楼层向高层发展,地下设施得以综合利用,构建立体网络的交通设施,集约利用海域资源。到2020年,山东半岛蓝色经济区集中集约利用海陆总面积约1500平方公里,其中近岸陆地800平方公里,填海造地520平方公里,高涂用海180平方公里,相当于在海上再造一个陆域大县。

(五)塑造生态友好、城乡和谐的低碳用地模式

控制建设用地过快增加以及农用地、林地、湿地过快减少的趋势,建设一批国家级循环经济示范园区和基地。避免低水平重复建设、恶性竞争,提高单位土地面积的各类要素投入效率,减少乃至避免资源浪费、污染排放,形成产业关联度高、资源循环利用、废弃物排放最小化的生态工业园区用地布局,以及产业梯度结构合理、市场竞争有序、生态环境友好的海陆一体空间用地布局。到2020年规划新建和升级各类海洋保护区100处,总面积达到274万公顷。