中国当代绘画的现状及分析

2013-12-12杨中华

杨中华

(惠州学院 美术系,广东 惠州 516007)

“当代绘画”没有明确的理论界定,除了有相应的时间界限之外,如限定在中国区域内,泛指当下的中国架上绘画艺术。中国当代绘画肇始于20 世纪80年代,一般以“星星美展”为明显标志。中国当代绘画经历了近30年的发展与演变,由初期的先锋性、革命性的运动式浪潮,演化为中期的去政治化、疏离意识形态的集体无聊、玩世或媚俗,再蜕化为后期的经济大潮中市场的宠儿、金钱的玩偶及世俗的商标。当代绘画由自发到自觉,由自觉再演变为试图改变文化生存境遇的策略,进而在经济全球化的大背景中,迅速蜕变为适应世俗的生存法则的市场弄潮儿。艺术家的文化身份逐渐褪去,艺术作品的文化价值和艺术品质极大消减。然而,依然存在着少数坚守创新精神和前卫意识的当代画家,坚守知识分子品性,从自身的现实处境出发,关注与自己的生活相关的现实问题,潜心构建自己作品的文化价值,探索自己与之想适应的绘画语言,成为中国当代绘画艺术的一抹光辉。[1]

一、中国当代绘画的发展历程及形态特征

(一)“85 新潮美术”运动开启中国当代艺术,具有先锋性、革命性特质

1980年代,正值中国改革开放,社会从传统形态向现代形态转型,官方与民间有着共同的愿望,官方倡导思想解放,画坛追求创作自由,各种观念相互激励,形成社会合力,与严重背离人心、缺乏开明品质的极左思潮针锋相对。“星星美展”在文化界、思想界引起了强烈共鸣,其作品表达出了人们潜藏在心底的意图,具有反传统、反主流的性质。星星之火,成燎原之势,全国各地的热血艺术家抱团据点,以罗中立、程从林、何多苓为代表的“野草画会”,以王广义、舒群、任戬为代表的“北方艺术群体”,以丁方、杨志麟、沈勤、柴小刚、徐累、管策为成员的“红色旅”,以张晓刚、叶永青、毛旭辉、潘德海为代表的“西南艺术群体”,以李路明、邹建平为代表的“湖南帮”,以尚扬为核心,以李邦耀、魏光庆、方少华、杨国辛为代表的“部落·部落”湖北美院前卫艺术群体,等等,各地“新潮美术”运动大张旗鼓,以反抗文革艺术的极左模式,打破艺术上的一元格局为目标,借鉴和运用西方现代艺术的观念与形式作为战斗利器。但是,当时的前卫艺术作品更多的是思想解放、观念更新的直观宣泄,基本上是照搬或改编西方现代艺术,不具有独立的艺术品格,有的则简单地挪用中国传统符号和纹样,显得生硬、简单,缺乏消化、升华。运动式的“85 新潮美术”,由于矫枉过正,其视觉资源、思想资源更多来源于西方,单纯的语言变革赋予作品的“当代性”,不具有持续有效的生命力,便以1989 的“中国现代艺术展”作为80年代中国新潮艺术的阶段性终结。[2]

(二)“后89”时期重新崛起的当代艺术,演绎“中国人的生存感觉和文化情境”

经历了1989年的“中国现代艺术展”后,艺术家们逐渐认识到,“85 新潮”时期那种空洞的理想主义和简单的以模仿西方现代主义风格表达作品的先锋性,最终无法解决中国文化现代性问题的。此时,艺术家需要将这一特定时期的社会心理感受与社会文化感觉紧密地融合在一起,将作品与当代社会现实深度地结合起来,让艺术面对周遭的精神文化生活,让艺术生活在现实情境之中。另一方面,在全球化的语境下,中国艺术家还面临着新的挑战,譬如如何进入以西方为主导的展览机制,摆脱“他者”的角色,确立自身的文化身份——诸多问题共同推动着20 世纪90年代中国当代艺术的发展。与此同时,一部分艺术家开始从中国本土的文化经验中寻找突破口,重视“中国经验”的文化表述。新生代艺术、玩世现实主义、政治波普艺术、艳俗艺术等便是这一时期的经典景象,刘小东的无聊小人、方力钧的大秃头、张晓刚的大家庭、曾梵志的假面、俸正杰的艳女等成为这个时期的经典面孔。尤其是“政治波普”和“玩世现实主义”,很快赢得了西方人的青睐,作品中某些图像所负载的政治信息符合了西方某些“后殖民”主义者对中国文化的想象,“玩世”所隐含的反叛抑或玩世不恭,以及艺术家个体的边缘文化身份恰好在“后冷战”时期中西意识形态的对抗下被赋予了前卫艺术的特质。

玩世现实主义是“后89”时期最具代表性的。批评家粟宪庭敏锐地意识到“玩世者”的时代意义。进入1990年代,当宽泛的“活生生的时代”被进一步表述为“当代中国人的生存感觉和文化情境”时,以北京为主要聚集地的,讥讽的、冷嘲的、冷眼看待现实和人生的新现实主义潮流为玩世现实主义,具有反叛85 新潮的文化倾向。

玩世现实主义的主体是60 后。他们在1990年代末相继走上社会,眼见“85 新潮美术”运动来建构新的价值体系以拯救社会或文化的徒劳,只能真实地面对自身的无可奈何以拯救自我,因此,无聊感不但是他们对自身生存状态最真实的感觉,也是他们用以自我拯救的最好途径。无聊即无意义,既然无意义,便不必以恭敬态度对待它,因此,无聊感也促使了他们以自嘲、痞气、玩世和无所谓的态度去描绘自己以及自己周围熟视、无聊、乃至荒唐的生活片段,形成一种泼皮幽默的艺术风格。

作为“后冷战”时期意识形态的对抗,除了经济领域外,文化、艺术领域自然成为了最重要的阵地。正是在“后殖民”主义和“东方主义”的双重话语下,来自中国的“政治波普”与“玩世现实主义”无疑是“他者”,符合西方人的胃口,成为西方主导的国际艺术展览的宠儿。随着商业力量的介入,经济的渗透,曾经鲜活、真切的当代艺术逐渐遭到商业利益的捆绑,中国当代艺术家的独立性和自由度都大受影响,以关注现实问题获得文化价值的当代艺术越来越失去其先锋性和革命性,生存感觉和文化情境逐渐被商品化、符号化所替代,以获得最大商业利益,赚得盆满钵满,其文化价值越来越弱,逐渐走向语言的贫乏和技术的矫饰,显著的现象是“中国符号”的“玩世”、“艳俗”的大量涌现和“泛政治波普”绘画的泛滥。[3]

(三)新世纪的“青春残酷”绘画,呈现个体的现实感受

在世纪之交,以尹朝阳、韦嘉为代表的“70 后”及更年轻一代艺术家他们成长于由强制性政治社会部分地向市民社会转型的时代,不一样的现实体验,来源于生活的太多的、更不单纯的信息,更倾向于关注相对而言“非政治化”的私人生活领域,善于从个体自身的日常生活经验出发,揭示此时此刻的自我感受,远离政治纷争,回避社会批判,疏远抽象理想。他们成长于文化资讯发达、交流便利,艺术市场火热,当代艺术从地下转向地上的时代,文化资源更为丰富,视觉形象更为国际化,但如果不关注公共领域、放弃现实变革的诉求,只是一味顾影自怜,个体日常经验狭隘、苍白,语言越精致,更易流于矫饰的小情小调和雅玩的视觉游戏。

二、当代画家执着的追求及其绘画精神

(一)实施《董其昌计划》,实践对人类与环境问题的深切关注

尚扬自1990年代初期开始,深深关注人类与环境问题。他从对环境伦理学的愈来愈深刻的生存体验中,更加坚定了他对这一问题的思考,一直努力赋予这种思考以独特的艺术表达,追求“当代的、中国的和我个人的”的表达方式,坚信这是他作为一个视觉艺术家存在的理由。尚扬始终思考本土文化,在黄土高原上的感悟和谛听,滋养着他的绘画生命,启发着他的创作日趋走向深刻。以物象高度形式化的视觉图式,加上高雅的色调和平面化处理,从不同侧面凝聚着他对当代人类生存境况的焦虑与反思,蕴育着他对人生与艺术的不息追求。《董其昌计划》这个系列绘画作品延续了尚扬自1990年代以来,对于人和环境的关注。“画面并置的极不和谐的两个部分会让人联想到社会和心理,特别是隐喻这个社会已经坍塌的某些部分。取之于自然的鲜活生动的原貌,用摄影和复制的方式喷绘出的山林郁郁苍苍的生动图像,与另一半呈现出剥蚀、龟裂、被粗暴干预的画面并置一处时,大自然原有图像的生动性减弱甚至消失了,这时,你就会发现破坏的力量更鲜活生动,更强有力,它其实就是今天的现实。”

作于2003年《董其昌计划—2》是一件长卷式的三联画,左边是近景的群山,郁郁葱葱,云气蒸腾,这是自然的原貌(学习描绘山水画的母本);中景的群山已有些肃然,而右边的山的全貌,已是虚拟的网络的风景(山的概念与图解)。这些已不复存在的山水和虚拟的自然连接在一起的画幅,清晰地表达了人们所处的生存环境,让人深切地感受到当今世界这虚拟化的风景中,人与自然所面临的重重危机。作者机智地将防治非典的中药方和朋友发给他的关爱的信息替代了那些原应是古人咏觞自然的文字,更让人有切肤之痛的感受。(见图1)

图1 尚扬《董其昌计划—2》布面油彩、喷绘、丙烯148 ×699cm 2003年

尚扬超越古今、中与西的纠结,一直坚持其主题的选择和孤独的处世态度,表现得独立、自由、洒脱、大度,在时下观念与语言的得失的困惑中,表现出奇的淡然与明智,成功地实践着绘画观念与语言的探索。[4]

(二)构建“绘画现场”,述说生活真实

刘小东从中央美术学院附中到中央美术学院接受严格的美术专业训练,练就了扎实的绘画功底,致使他在当代艺术形式多样化的大环境下仍迷恋手绘趣味与写实观念,始终坚持着绘画这种原始而纯粹的艺术形式。

1990年春,刘小东举办了他个人的第一个画展。展览带来的巨大反响与关注却远远超出了他的想象。人们被他作品的独特气质所吸引,那种蔓延在画布中的空寂、无聊、调侃和困顿紧密地贴合着这个时代的特征,富于个人感性和现代感的表述,激起了人们的共鸣。画家陈丹青在纽约时从杂志上初次看到刘小东的画作,激动不已。画中的刘小东焦虑而青春迷茫的感觉深深地打动了他,画作表现出了他那一代人的整体精神状态与现实处境。当社会无法满足他们的需要时,他们会觉得无助和无奈,于是会无聊和空虚、调侃和自嘲。刘小东的画作大都是日常生活场景和物质生活境遇,他的眼睛却敏锐地搜索着当下现实中的个体生活形态,他要让画中形形色色的人和物一起参与他的叙述。

刘小东的绘画记录了自己观察和目击到的现实生活,身边的现场所特有的直观性和真实性,有助于他们建立起个人的不同于主流意识形态的叙述方式。叙述的纪实性使他在现实主义的传统中修正了个人与现实的关系。“我尊重现实,坚持‘现实主义’是因为‘现实主义’对于我来说具有纪实性和直接性。我依托在这个基点上,心中感到实在。”“我画我所能接触到的具体的人,藉此体现人的共性,以‘人’为中心,我便不在乎题材取向的宽窄。……我画我的同志和朋友,因为在他们身上有我熟悉的情感。我愿画普天下所有的人,……而我画画是多么希望面对他们!”[5]他早期的绘画《青春故事》、《田园牧歌》、《美少年》、《晚餐》等显然是以个人的叙述为基础的,他的视点是现场参与者,他本人和画笔与画中的人物共处在同一个生活情境之中,需要面对相同的生存处境。这场纪实性的艺术实践活动,多是从记录身边的生活开始的,通过借助“在场”来审视自己。纪实性绘画,成为他谋求艺术突围的途径。

为真实再现绘画的纪实性,“现场”的绘画方式成为刘小东绘画的显著标志。在“绘画现场”,刘小东架起工棚,支起画架,与画中人直面交流,同呼吸,将自己融于他们的日常生活场景和物质生活境遇。自2005年以这样的方式,他曾经在三峡、在金城、在泰国……最近一次,现场是在新疆和田。代表作品有《温床》系列、《出北川》、《吃完了再说》等。

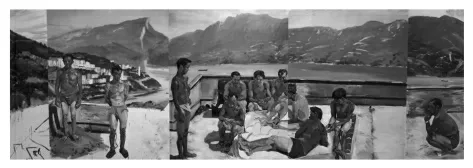

《温床NO.1》高2.6 米,宽10 米,是刘小东极为重要的一件作品,创立了他的“绘画现场”。他于2005年到2006年在三峡现场铺地写生完成的,作品富有情节性和现场感,精湛的笔法,浓重的色彩如实地记载了三峡移民拆迁时的情景。三峡他画了三次,这之前绘制了《三峡大移民》与《三峡新移民》,描绘施工的三峡工地、爆破后留下的废墟、天真的孩子、表情各异的当地民工,每一次他都觉得是一种提升。《温床NO.1》呈现了在炎炎烈日下十一个黝黑肌肤的男人在屋顶天台上玩牌,身后的三峡及远山上的白色楼群正遭遇拆迁的境况。以无声的语言向世人展示那些面对无法抗争的自然,无法挣脱生活的人们,在坚强的外表下掩盖着深深的无奈,也表达了作者对于生存其间的平凡人深切关注。(见图2)

图2 刘小东《温床NO.1》布面油彩260 ×1000cm 2005年

2012年来到新疆和田,刘小东延续了现场绘画的作风,在郊外玉龙喀什河的河套上选景,支起画棚,画东、南、西、北四个方向。刘小东面对庞杂的素材,他想用画笔抓住的却是“我只就这条河,这个河床上采玉的人,一棵树,哪怕只是一块石头。我画他们,两个月,很小很小的点,开放的信息。”他认为现场有非常好的不可替代的东西,更愿意在现场一气呵成。显然,刘小东的绘画态度和方式已经渗入许多图像因素,“现场性”就是受其图像观看方式的影响,从而形成了最为有效的个人的绘画方式。

这样一些日常生活的真实描述,在策展人侯瀚如看来恰是刘小东绘画的一大魅力,“以小见大”。刘小东就如一个友好的造访者,融入到当地人的日常生活中去。和田拥有十分丰富的玉文化。自丝绸之路时代,和田玉就是中国财富的象征,至今玉客纷至沓来,形成了一个疯狂的玉石经济链。在资源已近枯竭的河套戈壁上随处可见当地的采玉人,连同他们身后的荒壁,已经在争夺生存空间的现实中,消失了异域风情,现场却是一片风沙扬起的尘霾。

刘小东坚持“现场写生”的风格,时刻保持与民众及其日常生活的关联,画画,就是“在路上”,“这是人生一个好的状态。”喜欢走出去,喜欢人群和工地,喜欢去画那些切实地暴露在阳光下的身体,流露出一种淡淡的,像是关怀,或是温情的东西。为了还原写生现场,刘小东通过影像、文字等媒介将这一绘画事件真实地记录下来。刘小东二十多年来的绘画就是通过讲故事的方式叙说他自己对现实存在的一种真实感受。这在被物质化了的当下社会,是一个非常珍贵的品质,这也是艺术于今天社会的重要意义所在。[6]

(三)描写自然本色,肯定自然人性

周春芽喜欢中国当代文人画的细腻、敏感和那种充满神秘意味的绘画气质,同时钦佩德国新表现主义的直接和爆发力。他于1986—1989年在德国留学三年,以积极的心态,了解西方艺术和新艺术的发展,被德国的绘画语言和形态深深打动。他们把语言的表现力尤其是语言效率发挥到了极端,很有爆发力,激发了作为一个东方人的他的创作冲动或智慧,发现艺术家的路子可以走得更宽广了。他欣赏科柯斯卡、巴塞利兹、基弗,他们的作品有力量、直截了当,而且艺术信念执着。周春芽从1980年代早期的藏族乡土题材,到1990年代中期开始创作山石作品、1999年的绿狗系列、2005年的桃花系列,沉醉描写自然本色和肯定自然人性。周春芽一直坚持视觉形态和语言的研究,尤其对物象本身的提炼和概括,努力在表现欲和表现力之间做到协调、平衡,花费了很大的精力,相信自然流露比刻意的强调要高级得多。2005年后,周春芽开始比较系统的、自觉地追求开放的历史态度和开放的文化身份,文化命题和图像资源多元化了,绘画方式也就更加自由和直接了。艺术是超越政治话语的,寻求人性本质表达和精神自由的途径,强调绘画的个性特质和直觉属性,追求当代艺术超越美术意义而升华为文化意义的思想启蒙。

周春芽对美的理解和追求,有自己独到之处。他的艺术气质里潜藏着一种“温和的暴力”的特质。他画太湖石,传递中国文化的信息,表明画家的中国文化身份;画绿狗,图式的强烈和形象的不断重复,中国传统花鸟画的样式和笔法的纯粹与色彩的简练,个性张扬,明确画家的中国文化立场;画桃花,对大自然、对人性、对爱情、对性爱都在关注——其实是对人性内在东西的关注,桃花赋予人一个很新鲜的生命,画桃花就是对天人合一的、源于自然的、很多人都很向往的一种“桃花源”的生活方式的表达,阐明中国知识分子的文化态度。[7](见图3)

图3 周春芽《三月桃花》布面油彩80 ×100cm 2006年

(四)咏叹“社会主义精神”,纠结物化世界

在“85 新潮”期间,王广义一直是以理性绘画的代表人物出现。王广义这个名字在当今的中国艺术界,早已成为一个时代的特种符号,加之他对其创作活动的玄奥哲学阐释,使其创作的真实意图遮蔽于种种表象之下。王广义在其艺术创作中最直接也是最有意识地发掘、利用和激活了他所说的“社会主义视觉经验”,力求“还原一种社会主义精神”,影射“意识形态冲突”背后的“物”的存在价值的话题。

从他80年代中后期的《覆盖名画》系列作品和《后古典》系列作品对于贡布里希“图式——修正”理论的“主动误读”,到90年代的《大批判》系列作品中对于图像的拆解与重构,使历史的“大批判”转化成为“当下的大批判”,一种既可以延伸、又被消解了的当下文化批判。《大批判》将两种符号并置在同一个画面里,是两个不同时代的视觉体系:一方面是物化的商品符号,拼写出商业文化的强势和世界语性质;另一方面是程式化的人物形象,是中国政治文化特定时期的视觉表现。艺术家在自设的一个“误读和延异的陷阱”中,反讽精神性与物质性的二元矛盾关系,激发观众的兴趣。(见图4)

图4 王广义《大批判——可口可乐》布面油彩200 ×200cm 1992年

作者通过作品探讨政治图像的隐射意义,淡化自己的立场和倾向,强化作品中的视觉图形与文字,通过种种挪用和拼接的手法建构自己的“社会主义视觉经验”,将政治符号视觉化。在1990年代初,他的创作思路经历了一次转型,由80年代中后期的普遍理性的“神性”启蒙,到大众消费图像的复制挪用,在他看来,这种商业标志与工农兵的形象同样代表了一种信仰体系,从之前的《后古典》与《凝固的北方极地》系列中对于哲学和社会学的思考折射出的些许“神性”已经在物化世界里凋萎了。正因为这个转型,艺术家真正意识到了作为“物”本身的重要性,艺术家从特定年代的特定事件中找到了关于“物”的某种观念。

王广义通过自己多年的艺术实践,在当代社会自觉地重建“社会主义视觉经验”,延续中国人的历史记忆,清晰地表达一种历史多元主义的文化立场,揭示自己的文化身份。[8]

三、结语

中国当代绘画伴随着经济全球化而来的文化全球化和宽松的生存环境,披着光鲜的外衣和高涨的市场行情,早期秉承的反叛性与独立精神逐渐被消解,而逐渐沉迷于市场经济和消费社会的功利诉求。然而,随着艺术市场的逐渐淡去,一夜成名心理的消散,美术界迎来了难得的一片宁静,艺术家们理性思考当代绘画的未来,意识到只有打破常态思维模式与审美障碍,注重不同生命个体对现实的深度体验,进而寻求与之相适应的艺术表达,或有效借鉴传统文化、当代中国文化与大众文化中的一些有益的因素,激发内在潜能与创造力,找到自己创作的方向,才能创造出具有中国精神的当代绘画。

[1]杜曦云.日益无边的“当代艺术”在当下的新问题[J]. 艺术当代,2012(5):40.

[2]彭德. 活着的历史[J]. 艺术当代,2012(10):33.

[3]何桂彦. 中国当代艺术意义范式的转移、模糊和缺席[J]. 艺术当代,2012(10):41.

[4]尚扬. 心迹与手迹[J]. 艺术当代,2012(5):58.

[5]宋晓霞. 你在场吗? [EB/OL]. [2013-01-11]. http:∥www.ionly.com.cn/nbo/zhanlan/showAtt_2207.html.

[6]曾焱. 刘小东的现场[J]. 三联生活周刊,2013(7):118 -120.

[7]上海书画出版社. 解读当代:油画家工作室报告[M]∥漆澜. 花间记——周春芽访谈. 上海:上海书画出版社,2007:3.

[8]高远. 物的超越与回归[J]. 艺术当代,2012(10):48.