肿瘤患者PICC导管拔除方法的研究

2013-12-08余永美

余永美

外周静脉植入的中心静脉导管(peripherally inserted central catheter,PICC)作为肿瘤科化疗的常用静脉通路,因其操作简单、创伤小、留置时间长、保护患者血管、减轻了患者痛苦等优点,现广泛用于临床。据报道,目前全球约有1400万患者使用中心静脉,其中PICC约330万[1]。我科2008年10月~2012年5月在化疗计划结束或达到预定拔管时间而计划性拔除PICC导管205例,其中107例采用新方法拔除PICC导管,对导管拔除后24,48,72 h静脉炎发生情况,以及潜在并发症的发生率进行观察对比,临床效果满意。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 将2008年10月~2010年8月拔除PICC导管98例患者作为对照组,其中男56例,女42例。年龄31~83岁,平均年龄(58.3±3.8)岁。其中乳腺癌28例,胃癌27例,结肠癌3例,肺癌36例,其他4例。置入导管长度43~53 cm。置管时间120~365 d,平均置管时间210 d。将2010年9月~2012年5月实施新方法拔除PICC导管107例患者作为试验组,其中男61例,女46例。年龄28~86岁,平均年龄(57.5±4.5)岁。其中乳腺癌33例,胃癌38例,结肠癌6例,肺癌29例,其他1例。置入导管长度45~54 cm。置管时间127~365 d,平均置管时间219 d。均按治疗计划拔管。两组患者在性别、年龄、病程、给药周期、PICC留置时间等相关因素方面比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 导管的材料 对照组材料选用美国巴德公司生产的4 Fr三向瓣膜PICC导管91例,选用BD公司生产的PICC导管7例;试验组材料选用美国巴德公司生产的4 Fr三向瓣膜PICC导管101例,选用BD公司生产的PICC导管6例,导管拔除后固定敷料均选用3 M透明贴膜。

1.2.2 拔除方法 对照组采用常规方法,捏住导管尾部,沿静脉平行方向直线向外拉,每次5~10 cm,从穿刺点部位缓慢拔除导管,用指压法压迫穿刺点至不出血为止[2]。试验组拔除导管方法同前,拔除导管后,用16 cm的弯血管钳沿静脉走向逆行向穿刺点部位刮除,反复多次直至把穿刺点前方10 cm的静脉内血液及皮下淤血刮除干净。导管拔除后24,48,72 h评估静脉炎发生情况,并比较两组患者导管拔除后潜在并发症的发生率。

1.3 评价标准 (1)静脉炎评价标准。根据美国静脉输液护理协会(INS)2000分级标准[3]将静脉炎临床标准分为4级。0级:没有症状;1级:输液部位发红,有或不伴疼痛;2级:输液部位疼痛伴有发红和/或水肿;3级:输液部位疼痛伴有发红和/或水肿,条索状物形成,可触摸到条索状的静脉;4级:输液部位疼痛伴有发红和/或水肿,条索样物形成,可触摸到条索状的静脉大于1英寸,有脓液渗出。(2)并发症情况。统计两组患者皮下淤血、出血、血肿、感染发生情况。

1.4 统计学方法 采用PEMS 3.1统计学软件,两组患者导管拔除后,24,48,72 h静脉炎发生情况比较采用Wilcoxon秩和检验,潜在并发症发生率比较采用两独立样本χ2检验。检验水准α=0.05。

2 结果

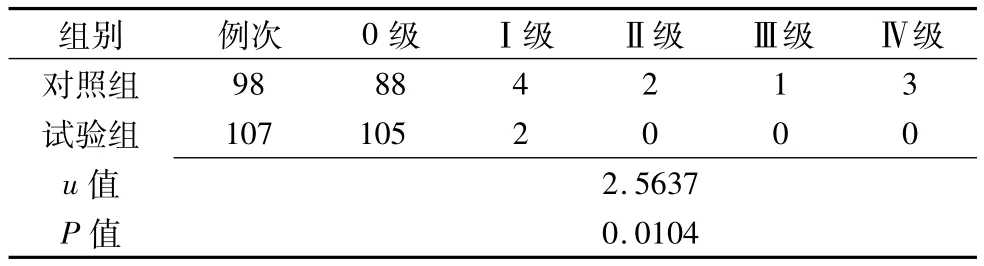

2.1 两组患者导管拔除后24 h静脉炎发生情况比较(表1)

表1 两组患者导管拔除后24 h静脉炎发生情况比较(例)

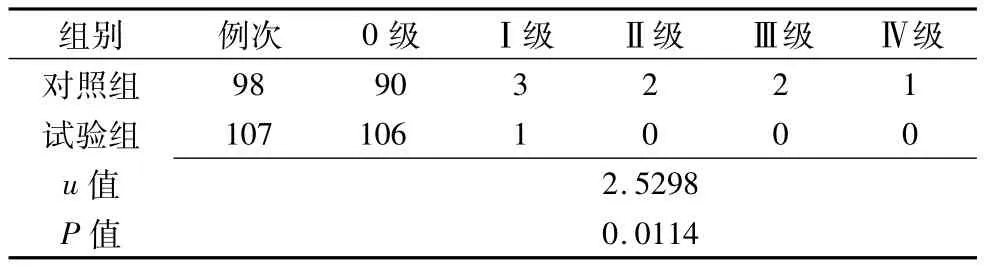

2.2 两组患者导管拔除后48 h静脉炎发生情况比较(表2)

表2 两组患者导管拔除后48 h静脉炎发生情况比较(例)

2.3 两组患者导管拔除后72 h静脉炎发生情况比较(表3)

表3 两组患者导管拔除后72 h静脉炎发生情况比较(例)

2.4 两组患者导管拔除后潜在并发症发生情况比较(表4)

表4 两组患者导管拔除后潜在并发症发生情况比较 例(%)

3 讨论

3.1 拔管注意事项 拔除导管应先征得治疗组的医师同意,向患者及家属讲解拔管目的、方法、术中配合要点、可能出现的并发症及注意事项,征得患者及家属同意,以消除患者与家属的紧张心理。恶性肿瘤患者是感染的高危人群[4],操作中应牢固树立无菌观念,严格执行无菌操作,拔管后做好有关记录,包括导管型号、穿刺静脉名称、拔出导管长度、留置时间、胸片结果及操作者等。临床上影响拔管困难的原因很多,但不要用力拔管[5],以免导管断裂。

3.2 拔管时体位 患者平卧,置管手臂外展,告诉患者放松或分散患者注意力,以免血管痉挛,损伤血管。拔管时如遇到阻力,应立即停止,不得强行拔除导管。可暂时固定导管,实施热敷[5],直至导管松动,最终拔除导管为止。若拔管后出血,经处理后可加压包扎。一般情况下72 h可去除拔管处敷料,穿刺点处已恢复完好。

3.3 拔管后观察要点 观察拔除的导管有无损伤或断裂,导管头端是否完整,有无纤维蛋白鞘包裹,并测量管长,与插管时记录的长度作比较,导管内有无回血及回血在导管中的长度等。如穿刺点出现红肿伴疼痛,则消毒针眼处后涂百多邦软膏或红霉素眼膏,增加换药次数,每天2次,试验组有1例患者换药1 d后症状消失。

4 小结

PICC的应用极大地方便了肿瘤患者的治疗需要,完成治疗而正常拔管是平时管道维护成功的重要标志[6]。本文采用新方法拔除PICC导管,有利于患者静脉通路的快速恢复,减轻了患者痛苦,值得临床推广使用。但随着PICC应用领域的不断拓展,关于PICC正常拔管后各种相关影响因素仍值得我们进一步研究。

[1] Patel,Bhavesh M,Dauenhauer,et al.Impate of peripherally inserted central catheters on catheter-related bloodstream infections in the intensive care unit[J].Journal of Patient Safety,2007,3(3):142 -148.

[2] 王建荣主编.输液治疗护理实践指南与实施细则[M].北京:人民军医出版社,2009:118-119.

[3] Infusion Nurse Society.Infusion Nursing Standards of Practice[J].J Infus Nurs,2006,29(1s):1 -92.

[4] 宋 葵,戴雪松.PICC在肿瘤病人应用中的护理问题与对策[J].中华护理杂志,2007,42(8):743.

[5] 陈玉平,袁 方,赵养玲,等.拔除PICC导管的注意事项(英)[J].国外医学护理学分册,2000,19(10):52 -54.

[6] 李希西,曾登芬,杨文群,等.PICC非正常拔管危险因素的研究进展[J].护理研究,2012,26(4C):1062 -1065.