产业集聚区、新型农村社区与农业高效园区的融合

——以河南省为例

2013-11-30周圆圆

周圆圆

(周口师范学院,河南 周口 466001)

产业集聚区、新型农村社区与农业高效园区的融合

——以河南省为例

周圆圆

(周口师范学院,河南 周口 466001)

当前,河南省产业集聚区、新型农村社区与现代农业高效园区建设基本处于各自为政、分散发展阶段。文章在调研与理论分析的基础上,提出如下观点:(1)“三区”融合是科学的发展思路;(2)“三区”融合将通过整合资源,实现优势互补;(3)“三区”融合的实质就是生产要素在空间上的重新分工与优化组合,将打造“农民居住在新社区,工业生产在集聚区,农业生产在高效园区”的全新经济空间格局。

三区融合;协调发展;路径选择

2011年10月,《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》发布,标志着中原经济区正式上升为国家战略。中原经济区战略定位之一就是全国工业化、城镇化和农业现代化协调发展示范区。如何探索一条不以牺牲农业和粮食、生态和环境为代价的,以新型城镇化为引领、新型工业化为主导、新型农业现代化为基础的“三化”协调科学发展之路,是农业大省河南面临的重大现实课题[1]。本文在对河南省产业集聚区、新型农村社区与农业高效园区(简称“三区”)发展现状分析的基础上,从理论与现实依据出发,提出“三区”融合观点,并结合河南实际,设计出融合发展的可行路径。

一、河南省“三区”发展现状及存在问题

1.河南省产业积聚区发展现状

目前,河南省产业集聚区的基础与体系框架基本形成,180个产业集聚区已经成为市、县经济发展的增长极,成为推进城镇化与工业化的发动机,成为强省富省的重要推动力,成为促进三化协调、实现科学发展的有效载体。2010年,河南省产业集聚区内企业22 472家,其中,规模以上工业企业5 172家;产业集聚区规模以上工业企业实现主营业务收入12 369亿元,比上年增长37.2%,占全省规模以上工业企业主营业务收入的34.3%,比上年提高2个百分点;全省产业集聚区规模以上工业从业人员153.89万人,比上年增长15.2%。

2.河南省新型农村社区发展现状

2011年,河南省提出将新型农村社区纳入现代城镇体系,加快构建城乡一体化发展的新战略。新型农村社区建设已经成为引领中原经济区建设的重要突破口、推进城乡一体化的切入点和促进农村发展的经济增长点。截止2012年8月,河南启动新型农村社区试点2300个,初步建成350个,累计完成投资631.5亿元。各地根据地方实际,成功探索出郑州市迁村并城模式、舞钢市城乡一体模式、义马市整体搬迁模式、浚县村企一体模式等新型农村社区建设模式,示范带动作用已经凸显。

3.河南省农业高效园区发展现状

近年来,河南省在现代农业高效区建设方面取得了显著成绩,典型的农业高效园区类型与模式主要有:(1)政府投资科技示范区。如中科院与河南省合作项目“高产高效现代农业示范工程”封丘核心区;(2)企业农民联办高效种植区。如安阳滑县以土地流转为依托,通过“公司+农户”模式,建设高效瓜菜温棚园区;(3)企业主办观光休闲区。如龙泉集团开发建设新乡县龙泉旅游、度假、休闲、餐饮、娱乐与生产一体高效农业园区。

4.“三区”融合发展中的突出问题

调研发现,产业集聚区“四集一转”的功能发挥不够,产业集聚区规划建设没有与城市布局很好衔接,产业功能与居住功能布局划分不清;部分产业集聚区与城镇所在地相距较远,基础设施不配套,制约了产业集聚区吸纳农村人口转移的功能。产业集聚区建设也没有与村镇规划很好衔接,产业集聚区内迁建的村庄没有按新型农村社区要求进行建设,耕地占补平衡做得不够,复垦土地质量不高,影响粮食生产能力提高。例如,扶沟县通过引入市场机制积极消除集聚区内村庄问题,但在如何调动群众入住积极性方面,尚无成熟经验可借鉴。扶沟产业集聚区内的大王庄、石桥村与高庄村土地全部被征用,失地农民,特别是50岁以上失地农民(企业招工基本不用)的安置问题已经凸显,成为集聚区发展面临的重要社会问题。建设新型农村社区只是解决了农民安居问题,农民“进了社区住上楼”后,如何实现乐业?如何完成社区居民的身份转换,如何让农民享有社会保障和就业保障?只有解决这些问题,才真正实现了“不离土也不离乡”的农村城镇化。

二、“三区”融合的理论与现实依据

从产业结构理论来看,河南省农业耕地、水等资源相对短缺,而劳动力严重过剩。河南省产业结构调整与优化的关键,在于不断提高第一产业的资源利用效率,同时解决农村剩余劳动力的就业问题。建设新型农村社区与农业高效园区,有利于节约土地,提高土地生产效率,实现集约化经营;产业集聚区有利于解决农村剩余劳动力的就业问题。因此,“三区”融合发展是解决产业结构调整矛盾的必然要求[2]。

根据美国地理学家厄尔曼(1957)的观点,空间相互作用产生的条件有:互补性、可运输性与介入机会[3]。从空间相互作用理论来看,河南省产业集聚区、新型农村社区与农业高效园区之间存在相互依存的关系,具有互补性。新型农村社区建设可以节约土地,为农业高效园区和产业集聚区提供更多土地资源;农业高效园区不仅可以为产业集聚区提供原材料,还可以进一步解放农村劳动力,为产业集聚区建设提供充足劳动力;产业集聚区可以为农村剩余劳动力提供就业机会,提高农民收入,进而为新型农村社区建设打下经济基础。“三区”之间的空间临近性,使得“三区”之间更容易发生物质、能量、人员与信息交流。

城市化和工业化进程使一些国家城乡差距拉大,表现为城乡对立的不协调局面。城乡统筹发展理论正是基于对社会经济发展中各种问题的深刻认识,为了理顺城市与乡村在社会经济发展中的关系而总结出的经典理论,其核心内容是城市与乡村是共生共长的,是相互作用、相互依赖、相互影响的统一体,而不是对立的。城乡统筹的核心目的是缩小城乡差距,促进城乡协调发展[4]。弗里德曼与道格拉斯主张乡村发展与城市发展相关联。道格拉斯还从城乡相互依赖角度提出区域网络发展模型,认为乡村的结构变化和发展通过一系列“流”与城市的功能和作用相联系。国内学者先后提出了城乡协调、城乡一体化、城乡融合、乡村城市化、自下而上城市化等概念,核心思想就是把城市和乡村纳入统一的社会经济发展大系统,改变城乡分割局面,建立新型城乡关系,改善城乡功能和结构,实现城乡生产要素合理配置,逐步消除城乡二元结构[5]。因此,从城乡统筹发展角度来看,产业集聚区、新型农村社区与农业高效园区融合发展,有利于推动河南城乡一体化,实现城乡协调发展。

对河南而言,人多地少是制约三化协调发展的最大难题,城镇化水平偏低已经成为经济社会发展诸多矛盾的聚焦点。2010年,河南省城镇化率为38.8%,低于全国11个百分点。以商丘为例,2010年,商丘的城镇化率为37.8%,低于全省平均水平1个百分点,低于省内的洛阳(44.3%)、焦作(47.1%)、平顶山(41.4%)、新乡(41.1%)等市。城镇化滞后就难以为现代工业积累规模效应与集聚效应,难以为新型工业化发展提供创新、人才、信息等高端要素集聚平台。在河南省推动产业集聚区、新型农村社区与农业高效园区融合发展,既能够促进企业扩大投资,又能够拉动农村消费市场,必将成为新的经济增长点。

三、“三区”融合发展的内在机理与路径选择

1.“三区”融合的内在机理

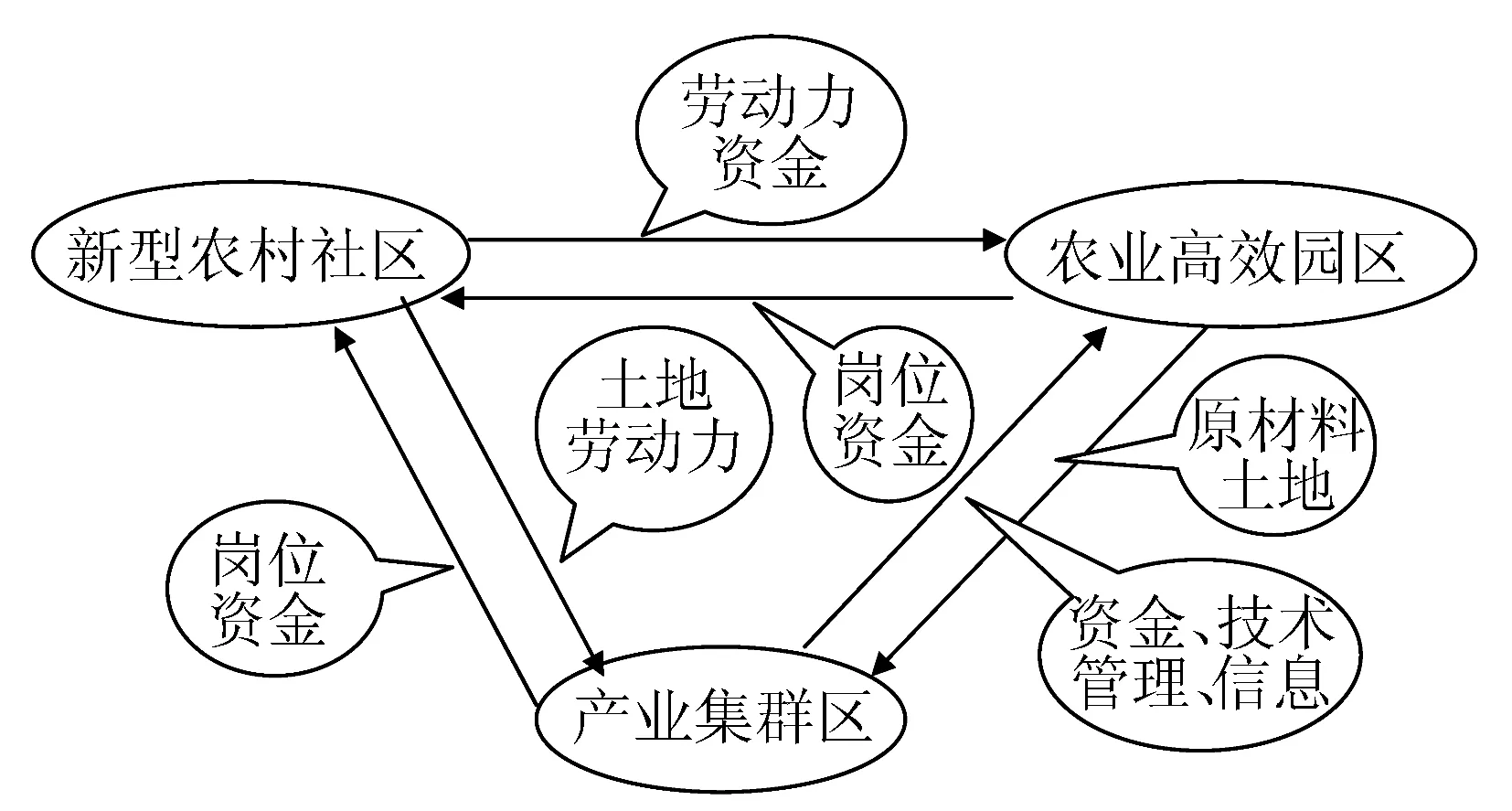

在“三区”融合发展的格局中(见图1),产业集聚区为新型农村社区与农业高效园区发展提供重要支撑。一方面,产业集聚区促使经济要素向农村流动,引致农民从事非农产业,加速土地流转,实现土地集中规模经营。随着农业生产规模扩大,劳动产出率与农业生产率不断提高,现代高效农业发展得以实现,并为农民进入新型农村社区提供经济保障。另一方面,产业集聚区入驻企业可以为农业高效园区建设提供资金、装备、技术与管理支持,并引导农业产业化集聚发展。同时,产业集聚区内部分企业是依托本地特色农副产品资源发展起来,因此集聚区又成为农业高效园区产品的需求方,这将有效化解农产品市场风险[6]。

新型农村社区可以为产业集聚区与农业高效园区提供公共服务,并创造一个居住、休闲与交流的环境。新型农村社区既是居民聚居区,又是一种生活形态,包含着交流、创业、文化、休闲、居住于一体的公共服务空间,是另外两区得以发展的重要依托。首先,新型农村住宅社区为产业集聚区和高效农业的发展提供劳动力与土地资源。其次,社区为农民提供交通、通讯、教育、医疗、卫生保健、文化娱乐与体育设施等公益事业,将有助于提升农民素质,拉动第三产业发展,完善产业集聚区与高效农业园区配套设施。最后,社区居民具有农民与市民的双重身份特征,这使得社区居民成为产业集聚区与农业高效园区产业延伸与关联的重要中介人。

农业高效园区在“三区”中处于基础性地位。首先,现代农业高效园区拓展了产业集聚区和新农村社区发展的空间,并通过产业链条延伸实现与二、三产业融合。其次,现代农业高效园区通过公司加基地(加农户)的生产经营模式成为集聚区企业所需原材料的稳定供给方,也是当地居民所需农副产品的主要供给者,现代高效农业发展也将会增加农民收入,为社区建设提供资金支持。最后,现代高效农业发展可优化农村产业结构,建立高效农业体系,解放农村剩余劳动力,为产业集聚区提供丰富劳动力资源。

图1 “三区”融合的内在机理

2.“三区”融合发展的路径选择

(1)以产业集聚区为载体推动城镇化

依靠产业集聚引导资源集聚,进而加快城镇集聚是新型城镇化发展的高效之路。产业集聚区是产业与城镇融合发展的结合点,产城互融,以产带城,是推动城镇发展的成功模式。产业集聚区的发展,将促进城镇化与工业化协调发展,提升城市产业、人口与环境的承载能力[7]。推动企业向集聚区集中、集聚区向城镇集中、劳动力向城镇转移,促进经济发展与资源、环境良性循环,形成集聚促进就业,就业创造消费,消费拉动增长的良性发展机制。

(2)以城镇为中心,建设新型农村社区

从调研情况看,新农村社区建设宜以城镇为中心,在城镇周边试点先行。河南省整体经济发展水平偏低,村庄经济基础薄弱,在新型农村社区建设过程中,最大难题就是建设资金严重匮乏。从建成及在建社区来看,资金主要是依靠农民自筹与社会资本参与的方式解决,社区选址均靠近经济基础相对好的城镇或城郊。以城镇为中心,围绕城镇及周边地带建设新型农村社区,短期看,可以就近转移农业剩余劳动力,方便进行多种形式土地流转,并可以降低农民市民化成本。长期看,新型农村社区将会在城镇外扩过程中逐步融入城市框架,有利于加快新型城镇化进程。

(3)以新农村社区为依托,转移农业剩余劳动力

新农村社区建设中的另外一大问题是“人往哪里去”。新型农村社区也将成为农业剩余劳力转移的重要依托。首先,从社区内部来看,人口大量集聚,会促进社区内部餐饮、娱乐、超市、物业管理等服务业发展,为农民就业创业提供便利条件。其次,从外部看,依城而建的新型社区,将方便农民在家门口实现就业。以扶沟县凤翔社区为例,社区建成后,当地政府根据劳动力的年龄结构及就业需求,结合附近产业集聚区企业的用工计划,有组织分批次进行了农民工岗位技能培训,安排农民工进入园区企业务工。

(4)土地适度集中,促成高效农业区规模化经营

推进现代农业规模经营是农业经济未来发展的趋势。随着工业化与城镇化水平不断提高,需要大量劳动力作为支撑,产业集聚正在带动人口集聚,农村剩余劳动力将不断地流入城镇。通过租赁、入股和置换方式促进土地产权适度集中,加快农地合理高效流转,将为现代高效农业园区发展创造必要条件。

四、政策建议

对河南省“三区”的调查分析表明,当前传统农业地区的产业集聚区、新型农村社区与农业高效园区建设基本处于各自为政、分散发展阶段。因此,各级政府要在实践中探索“三区”融合发展的新模式,实现生产要素的重新分工与优化组合,打造出“农民居住在新社区,工业生产在集聚区,农业生产在高效园区”的全新经济空间格局。

1.坚持产业集聚区与城镇化、新农村建设相结合

要坚持通过产业集聚区发展实现传统农区工业化,要坚持通过产业集聚区发展带动新型城镇化。新型城镇规划要为人口聚集提供产业支撑,保障非农产业发展的空间。在产业集聚区建设上,要与城镇建设相呼应,依靠产业集聚区拉动就业。要坚持产业集聚区与新农村建设相呼应,促进农村新型社区建设与土地资源整合,实现耕地稳定,保障农民安居,走发展工业、保障粮食生产与农村剩余劳动力就地转移相互协调发展的路子。

2.积极探索“集中、集聚、集约”发展之路

建议在“三区”融合的实践探索中,通过“三集”模式有序推进城乡一体化发展。通过新型农村社区建设将若干个村整合,使农民集中居住,有效改变农村建房点多、面广等状况,节约大量土地。通过产业集中布局,充分带动二、三产业发展,为农村富余劳动力就地转移创造条件。加快土地流转,实现土地规模经营,确保土地要素的集约、节约利用。在土地规模经营的基础上,通过转变农业生产方式,推进现代农业发展。

3.科学规划,实现“三区”一体化融合

要按照“规划先行”的原则,加强产业集聚区、新型农村社区与农业高效园区规划间的统一,确保“三区”规划与县域镇域规划、经济社会发展、土地利用、产业发展、重大基础设施布局、生态环境保护、文物保护等规划有机衔接。

4.逐步完善“三区”融合的机制体制

产业集聚区、新型农村社区与农业高效园区融合发展是一个全新课题,需要重点解决好组织管理、土地流转、投融资、利益联结以及协同发展的机制体制。建议在宏观上,由地方政府牵头建立“三区”建设的领导协调小组、管理办公室与专家委员会。在微观上,依托园区管理中心,创新组织运作模式。坚持在政府的引导下,以市场机制为基础,吸引企业、民间等社会投资主体,建立“政府引导、社会参与、企业投入、土地入股”的多元投资机制。社区农民可以以土地、资金和劳动力参与“三区”建设,也可以签订订单进行农产品生产和通过乡村站点为产业集聚区企业代工生产。在农业高效园区建设上要与产业布局衔接,深化延伸产业链,整合资源,实施“三区”经济联动发展。

5.因地制宜,大胆探索“三区”融合模式

要鼓励各地方政府,因地制宜,做强产业集聚区,建好农村新社区,培育农业高效园区,实现“三区”融合发展。建议不同区域依托自身优势和发展条件,科学合理确定产业发展方向,宜农则农、宜工则工、宜商则商、宜旅游则旅游,培育特色经济,壮大集群经济,发展配套经济,为新型农村社区的持续发展提供强有力的产业支撑。建议政府指导农民开辟现代农业创业园,发展设施、复合、生态、观光、休闲、创意等现代高效农业,为产业集群区与新型农村社区提供要素供应与生态保障。建议在“三区”融合中,要注意协调各利益群体关系,做到和谐共生,最终实现科学、高效与可持续发展。

[1]王永苏.试论中原经济区工业化、城镇化与农业现代化协调发展[J].中州学刊,2011,(3):73-76.

[2]李培蕾.欠发达农区村域经济对产业集聚区的响应机制研究——以开封县王胖庄为例[D].开封:河南大学硕士学位论文,2010.

[3]闫卫阳,王发曾,秦耀辰.城市空间相互作用理论模型的演进与机理[J].地理科学进展,2009,(4):511-518.

[4]刘荣增.城乡统筹理论的演进与展望[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2008,(4):63-67.

[5]张 晴,罗其友,刘李峰.国外城乡统筹发展的做法与经验[J].中国农业资源与区划,2009,(2):76-80.

[6]罗必良,胡荏光.以产业园区推进农业产业化——东莞农业发展的战略选择[J].南方农村,2007,(5):4-10.

[7]左 雯.河南省产业集聚区建设与城镇化推进协调互动发展研究[J].经济研究导刊,2010,(32):58-60.

责任编校:陈 强,王彩红

StudyonIntegrationofIndustryClusterDistricts,New-typeRuralCommunityandHigh-efficientAgriculturalDistricts

ZHOU Yuan-yuan

(Zhoukou Normal University, Zhoukou 466001,China)

At present, the Constructions of Industry Cluster Districts, New-type Rural Community and High-efficient Agricultural Districts are on the stage of actions of local government’s free will and distributed development in Henan province. Based on the investigation and theoretical analysis, put forward the following research perspectives in this article. First, the integration of Industry Cluster Districts, New-type Rural Community and High-efficient Agricultural Districts is scientific development idea. Secondly, through integration of resources, realizes the complementary of advantages in three districts. Thirdly, the essence of integration is a new division of production element and optimization combination in space; create a new economic spatial pattern that the farmers live in new community, industrial production engage in cluster districts, agricultural production engage in High-efficient Agricultural Districts.

integration of three districts;coordinative development;path selection

2013-04-24

河南省政府决策研究招标课题(2012B818);河南省教育厅科学技术研究重点项目(13A910109);河南省教育厅人文社科项目

作者简介:周圆圆,女,湖北黄梅人,硕士,主要从事农业经济研究。

F327.1

A

1007-9734(2013)03-0057-05