理论著作翻译中影响译者主体性的可能因素:以《文学理论导论》的两个汉译本的变化为例

2013-11-29王玉峰席文林

王玉峰,席文林

《文学理论导论》(Literary Theory:An Introduction)是西方马克思主义文论家特里·伊格尔顿(Terry Eagleton)介绍西方文学理论的导论。为了能够与更广大的受众“对话”,伊格尔顿力求拆解语言壁垒,做到措辞生动有趣。在英文版导读中,王宁认为:伊格尔顿的“语言流畅犀利,论述如行云流水一般,活脱脱地展现了作者本人的批判精神和论辩风貌”[1]4。可见,该书是一部可读性极强的典型的西方文艺理论著作。该书自20世纪80年代引进国内,共出现过3个中文全译本。其中,伍晓明译《20世纪西方文学理论》是最早的一部,于1986年由陕西师大出版社出版。时隔20载,伍晓明对1986年的版本进行了句栉字比的修订,于2007年由北京大学出版社再版。本文拟对该书20年前后的翻译风格进行对比研究,揭示时代背景对理论著作翻译的影响,探求理论著作翻译的一般规律,管窥当代理论著作的翻译现状。

一、译者主体性对译文可读性的影响

在修订过程中,初译本出现的明显错误得以纠正,如“大罢工”(the general strike)(原译为“普通罢工”)。然而,从可读性来看,新版远不及初版。初版总体洒脱流畅,充满活力;新版凝滞拖沓,读来费解。笔者认为,在很大程度上,这是由于译者在修订过程中不能充分发挥主体性,受原文的表层结构“牵累”所致。通过对20年前后两个译本的对比分析发现,新版中译者刻意保留了源语中的被动关系、复数形式和修饰关系等,它们对译文的可读性造成严重损害。

(一)刻意保留源语表层结构——被字句

被动句分结构被动式和意义被动式。按照汉语习惯,如果句中无须指出施事,主动意义与被动意义又不致发生混淆,一般就不用结构被动式,而用意义被动式[2]123。若要表达类似英语那种被动式的客观口气,则常常采用无主句、主语省略句、祈使句或无形式标志的被动句[2]115。伍译的初版和新版对源语被动结构的处理大相径庭,前者采取了广大汉语读者惯用的意义被动式,新版则选择了贴近源语的结构被动式。

例1.The story,as the formalists would argue,uses"impeding"or"retarding"devices to hold our attention;and in literary language,these devices are"laid bare".[1]iv

新版译文:故事,形式主义一定会说,使用“阻碍”或“延迟”手段以保持我们的注意,而在文学语言中,这些手段被“暴露出来”[3]导4。

初版译文:故事——如形式主义者所说——使用“阻碍”或“延迟”手段以吸引我们的注意;在文学语言中,这些手段是“显露的”[4]序6。

例2.Objects in a society which could see them as no more than commodities appeared lifeless and inert,divorced from the human subjects who produced or used them.[1]26

新版译文:客体在一个只能将其视为商品的社会中显得死气沉沉,因为它们被与生产或使用它们的人类主体分开了。[3]20

初版译文:客体在一个只能将其视为商品的社会中显得死气沉沉,因为它们与生产或使用它们的人类主体相分离。[4]27

例3.All of its various parts worked spontaneously together for the common good,each in its subordinate place;and it is therefore hardly surprising to find the symbol,or the literary artifact as such,being regularly offered throughout the nineteenth and twentieth centuries as an ideal model of human society itself.[1]26

新版译文:象征的所有不同部分都各在自己的从属地位上为了共同利益而自发地一起进行工作。因此,象征,或文学作品本身,之在整个19世纪和20世纪被作为人类社会本身的一个理想模式而不断地被给出来,就几乎是无可惊异的了。[3]21

初版译文:象征的所有不同部分都各在自己的从属地位上为了共同利益而自发地一起进行工作。因此,象征,或文学作品本身,在整个19世纪和20世纪一直作为人类社会本身的一个理想模式出现是毫不奇怪的。[4]27

例4.In this sense of language as a quasiobjective event,prior to all particular individuals,Heidegger’s thinking closely parallels the theories of structuralism.[1]55

新版译文:从语言之被认为一个具有准客观性的事件并先于所有特定个人这一意义上说,海德格尔的思想与结构主义的理论极为相似。[3]61-62

初版译文:从语言作为具有准客观性的事件并先于所有特定个人这一意义上说,海德格尔的思想与结构主义的理论极为相似。[4]80

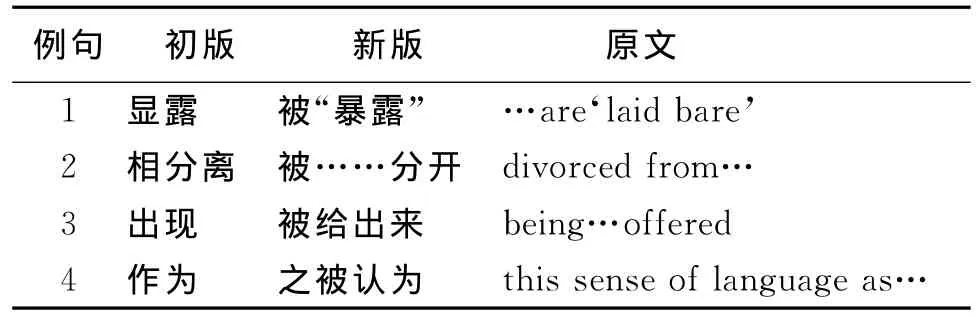

表1 被动关系初、新版处理对照表

在这组例句中,初版的主动结构均被“还原”成被字句。以例3中的“出现/被给出来”为例,新版的处理的确更贴近原文的形式,但貌似忠实,实则伤及汉语小句的可读性。初版的处理虽然形式上偏离了原文形式,但更符合汉语习惯,而且在意义传达上并无大碍。现代汉语受西方语言的影响,“被字句”的使用范围有所扩大,但大多数被动意义不宜用“被字式”。

(二)刻意保留源语表层结构——复数

英语属形合语言,许多语法现象是有标识的,如规则动词的单数第三人称形式是通过词尾加“s”实现的。汉语属意合语言,许多语法现象不能得到有形体现,只能通过上下文的意会实现。英汉两种语言都是成功的交际手段,译者无须为了在汉语中体现英语有形的东西而使用不伦不类的话语。伍译初、新版对复数这一语法现象的迥异处理方式集中体现了这一矛盾。

例5."No life,"Richards remarks,"can be excellent in which the elementary responses are disorganized and confused".[1]40

新版译文:理查兹说,“基本反应混乱失衡的生命绝不可能是杰出的生命”[3]45。

初版译文:理查兹说,“种种基本反应在其中混乱失衡的生命绝不可能是杰出的生命”[4]58。

例6.This may or may not be true;but it does not seem to have an immediate relevance to how I live"historically"in the sense of being bound up with particular individuals,actual social relations and concrete institutions.[1]57

新版译文:这种看法的是非姑且不论,但这似乎与我怎样“历史地”生活并没有任何直接关联——就“历史地”意味着我与种种特定个人、种种实际社会关系和种种具体制度之密不可分而言。[3]63

初版译文:这种看法的是非姑且不论,但这与我怎样“历史地”生活似乎没有任何直接关联——就历史是我与特定个人、实际社会关系和具体机构的紧密联系而论。[4]82

例7.It has little conception of history and tradition as oppressive as well as liberating forces,areas rent by conflict and domination.[1]63

新版译文:它对作为种种压迫力量和解放力量的历史和传统,亦即种种由于冲突和统治而被撕得四分五裂的领域,则几乎一无所知。[3]71

初版译文:它对作为压迫力量和解放力量的历史和传统,对由于冲突和统治而四分五裂的历史和传统几乎一无所知。[4]91-92

表2 名词复数初、新版对照表

初版中的名词如“基本反应”“特定个人”“实际社会关系”和“具体机构”虽然没有加上复数的标签,但具有单复两种可能。至于到底是单是复完全可以通过汉语运行机制判别出来。新版为了忠实于原文,在相应的名词前都加上“种种”以示复数。这样处理如果不是特意强调,增强修辞效果,就不免显得滑稽。

(三)刻意保留源语表层结构——“的”“地”和“之”

英汉两种语言都有着悠久的发展史,体现了不同程度的认知方式,也形成了一些截然不同的表达习惯;一些对英语读者自然贴切的修饰语让汉语读者听来难免别扭。因此,按照英语的修饰关系不加调整地移植过来,势必造成某种程度的不和谐。在伍译的新版中,这样的问题着实不少。

例8.His works might simply seem desperately alien,full of styles of thought and feeling which such a society found limited or irrevelant.[1]Intro10

新版译文:他的作品那时看起来可能只是完全不可理解地陌生,充满这样一个社会认为是有局限性的和毫不相干的思想与感情方式。[3]导言11

初版译文:他的作品那时看起来可能会是完全陌生的,充满这样一个社会认为是有局限性的和不相干的思想方式与感情。[4]导言15

例9.After all,the return to"things in themselves",the impatient dismissal of theories unrooted in"concrete"life,is not so far from Leavis’s naively mimetic theory of poetic language as embodying the very stuff of reality itself.[1]49

新版译文:归根结底,向“事物本身“的回归,以及对于种种脱离了“具体”生活的理论的急不可耐的打发,与利维斯的天真的模仿理论——诗的语言即体现现实本身——相去并不太远。[3]55

初版译文:归根结蒂,返回“物自体”和急于打发脱离“具体”生活的理论与利维斯的天真的模仿理论——诗的语言体现现实自身之本质——相去并不太远。[4]72

例10.The recognition that meaning is historical was what led Husserl’s most celebrated pupil,the German philosopher Martin Heidegger,to break with his system of thought.[1]53

新版译文:对于意义之有历史性的承认是导致胡塞尔最著名的学生、德国哲学家马丁·海德格尔,与胡塞尔思想体系决裂的原因者。[3]60

初版译文:承认意义具有历史性,这就是胡塞尔最著名的学生,德国哲学家马丁·海德格尔(Martin Heidegger)与胡塞尔思想体系决裂的原因。[4]78

表3 修饰关系初、新版对照表

在这组译例中,初版对源语的修饰关系进行了调整,读来更符合汉语习惯。新版中这些调整被恢复成英语中的直接修饰,如“急不可耐的打发”与原文“the impatient dismissal”语序一致,语法成分一致,但读来不伦不类。

综合以上初、新版对源语在被动关系、复数表征和修饰关系等3方面语法特征的对比发现:初版照顾汉语言的语用特征,读来更顺;新版虽然紧贴原文,看似忠实,但不符合汉语习惯,可读性差。译者伍晓明执教于新西兰坎特伯雷大学,是文艺理论方面的专家,熟谙翻译文本的主题内容。因此,对原文的理解似乎可以放心。那么,这些矛盾都指向一个重要因素,即译者主体性的缺失。在1986年的初版中,译者发挥主体优势,对原文语法结构积极干预,使得译文整体上简洁明快,清新自然。新版受原文语法结构牵制,译语生硬,晦涩难懂,与读者的期待相去甚远。具有一定汉语修养的读者,如果没有相当的文学理论基础,如果不参阅英语原文,也无法顺畅地理解译文。读者似乎在见证一部鲜活的导论如何沦落为一部佶屈聱牙的天书。

二、影响译者主体性的可能因素

相隔20年的两个译本出现如此大的反差,反映出译者主体性的变化:初版中折射出的是一个自由豪迈的学者,新版塑造的是一个谨小慎微、不敢越雷池一步的匠人。不妨从以下4个方面发掘译者主体性嬗变的深层次原因。

(一)离散译者的经历使然

伍译相隔21载的翻译风格波动如此之大,一定程度上是译者的旅新经历造成的。伍晓明,复旦大学中国文学专业文学学士(1977—1982年);北京大学中国文学及比较文学专业硕士(1983—1986年);英国萨塞克斯大学(University of Sussex)哲学博士(1989—1996年)。曾任天津社会科学院文学研究所研究员(1982—1983年),北京大学比较文学暨文化研究所讲师(1986—1989年),现任新西兰坎特伯雷大学(University of Canterbury)语言文化学院中文系高级讲师(1997年至今)。初版翻译时,译者是国内的青年学者,时值改革开放初期,意气风发,译文如其人,流畅洒脱。20年后,译者长期旅居国外,对汉语的认识和感觉难免发生变化。英汉两种语言在脑际处于模糊状态,双语的转换界限不是那么分明,因此出现汉语语序紧贴原文语序的现象。译者本人可能并不察觉,但不谙英语的读者却不能自如跨越两种语言,从而形成阅读障碍。

(二)出版社的影响

出版社的“操控”作用也是译者主体性下降的原因之一。北京大学出版社是中国权威学术出版机构,对出版物的严谨要求可想而之。为了不在“信”上失分,译者不得不手紧一些,甚至不惜牺牲文本的可读性。另外,随着翻译市场日益规范化、制度化,译者不敢、也不愿意由于灵活处理引起无端诟病。译者对1986年版进行了深入的修订,不仅对译注、术语进行了彻底修改,而且对词序、语序也进行了大幅度的修改,使译文在形式上更贴近原文。为忠实起见,初版中的主动表达在新版中都还原成更貌似原文的被字句;为了表明复数内涵,初版中的名词都被冠以“种种”;初版中那些更符合汉语的修饰关系也直接修订为更贴近原文形式的表述。凡此种种都说明译者在原文和汉语读者间的挣扎,而最终就范于原文的形式之囿。而此前该书的出版社为地方出版社,其影响力远不及北京大学出版社。可见,如果对译者的束缚不是太紧,容得下译者一定程度上的自主裁定,那么译文的可读性也更强。

(三)对读者接受能力的错误预期

改革开放初期,中国理论工作者为了解释新的社会现象,创新传统理论,急切地吸收西方理论。这种情势对可读性要求高一些,准确性低一些。一般读者对西方理论知之甚少,因此,也需要降低阅读门槛,增强文本的可读性。20年后,西方理论在中国有了一定沉淀。对于文学理论著作而言,文学圈内的人对于西方文学叙事逐步熟悉,掌握了较多的文学语块(literary chunk),读者在加工文学语篇时的阅读能力明显增强。因此,读者对文本的准确性提出了较高要求,对可读性要求则相应降低。但对于那些非文学领域的、但对文学感兴趣的普通读者而言,他们对西方文论充满好奇,但知识储备不够。这样就出现了接受能力迥异、不同层次读者的问题。而译者心目中的潜在读者是那些文学专家学者,因而采取的是精英主义翻译态度。这与原文“欲达于更广大的读者”的精神不符,即没有实现效果对等。

(四)翻译标准的嬗变:后现代主义对传统翻译标准的颠覆

伍译相隔21载的翻译风格的波动还折射出20世纪80年代以来文化思潮影响下的翻译审美标准的嬗变。20世纪80年代以前,即在中国译界大规模引进西方翻译理论之前,翻译教科书奉“忠实通顺”为翻译标准。中国近现代译家对这样的翻译心理过程有过类似描述。如在马建忠看来,所谓的“善译”是:“一书到手,经营反复,确知其意旨之所在,而又摹写其神情,仿佛其语气,然后心悟神解,振笔而书,译成之文,适如其所译而至,而曾无毫发出入于其间。夫而后,能使阅者所得之益,与观原文无异。是则为善译也已[5]2。严复认为,只要“将全文神理,融会于心,则下笔抒词”就能做到“自善互备”[5]6。即使是最初译介到中国的西方翻译理论家也提倡这样的翻译观,如奈达的“最切近对等物说”(the closest natural equivalent)[6]12。这样的翻译要求译者把原文统摄于怀,再按汉语的音韵习惯表述出来,不斤斤于原文的字比句次,但读者阅读时意义全在。不妨将这样的翻译叫做印象式翻译。伍译初版洋溢着“别求异邦以新声”、一切为我所用的“拿来主义”精神和改革开放初期昂扬的进取精神,当属此列。

20世纪80年代后期,随着西方思想文献的大量涌入,许多名词蜂拥叠生,后结构主义、新历史主义、西方马克思主义、女性主义和后殖民主义等后现代主义思想逐步走进中国思想的叙事话语。这些多元杂糅的理论作用于翻译研究便催生了在翻译活动中尊重异质的异化翻译观。如劳伦斯·韦努蒂(Venuti)考察了17世纪到当代的翻译状况发现,在英美文化中外国文学的译入通常采取的是归化的策略,即采用通顺、流畅、自然的英语进行翻译,外国文学的特色被部分过滤掉了。有鉴于此,为了还那些弱势文化以平等公正,有必要重新用异化的方式进行翻译[7]111-134。此处需要澄清的是,异化翻译的提出是基于为弱势文化的待遇鸣不平,而目前讨论的是从以西方理论著作为代表的强势文化走向在国际话语中声音喑哑的华夏文化。如果一如异化翻译所强调的那样尊重源语特征,忽视普通读者的接受能力,不仅不能很好地吸收西方思想,还会因拙劣的译品使读者从思想上排斥西方理论。

翻译是一种社会行为。那些不顾读者的接受,从形式上对译英语词汇的翻译作品貌似忠实,实则愧对原作者在原语世界的声望,对译语读者则是一种不负责任的行为。这种“五四”时遭口诛笔伐的“死译硬译”,可被姑且称为“冷翻译”。因为它对读者实在是一种冷冰冰的态度:我能做的就这些,字句都在那里了;看懂看不懂是你自己的事!伍译新版便是一个极好的例证。

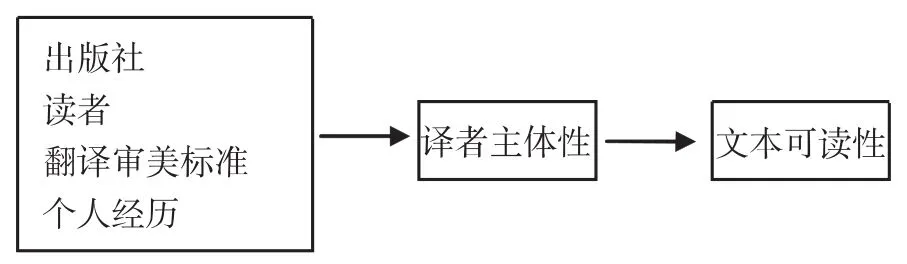

至此,可以把译者主体性、文本可读性和对译者主体性可能产生影响的因素的3者关系归纳为:出版社、读者、翻译审美标准和个人经历作用于译者的主体性,译者主体性影响译文的可读性。

图1 译者主体性、文本可读性和对译者主体性可能产生影响的因素的3者关系表

在对译者主体性可能产生影响的因素中,出版社和读者产生的影响比较直接。首先是因为翻译合同中,出版社一般会明确译著标准、风格、读者对象和适用范围等,其次是译者在翻译过程中,总是在和潜在的读者(the implied reader)进行无声交流。翻译审美标准听来抽象,但对翻译主体(译者)起着深层次的影响,不可小觑。译者的性格、经历和养成对主体性发挥起着潜移默化的重要作用。最终,主体性对可读性产生影响:充分发挥主体性,译文往往可读性强,接受效果好;反之,主体性缺失,译文可读性可能就差,接受效果不能令人满意。

综上所述,伍译初、新版的差异实质上反映了语言与思想的关系问题。初期翻译注重领会原作的精神实质,更能体现原作者的思想,即“神”;新译往往注重源语的语言外壳,即“形”。过分重视语言形式会造成语言壁垒,形成理解障碍,不利于西方理论和先进文化的传播和吸收。解决这一矛盾的关键是译者的主体性。尽管译者会受到出版社、读者和社会思潮的挟制,还是应该自主、主动、能动、自由、有目的地对源语的语法现象进行干预,以期收到良好的接受效果。

[1]Eagleton T.Literary Theory:An Introduction[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2004.

[2]连淑能.英汉对比研究[M].北京:高等教育出版社,2010.

[3]特里·伊格尔顿.20世纪西方文学理论[M].伍晓明,译.北京:北京大学出版社,2007.

[4]特里·伊格尔顿.20世纪西方文学理论[M].伍晓明,译.西安:陕西师范大学出版社,1996.

[5]中国翻译工作者协会和《翻译通讯》编辑部.翻译研究论文集(上)[C].北京:外语教学与研究出版社,1984.

[6]Nida E,Taber C.The Theory and Practice of Translation[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2004.

[7]葛校琴.后现代语境下的译者主体性研究[M].上海:上海译文出版社,2006.