赤桥村与明清晋祠在乡村网络中的角色

2013-11-27赵世瑜

赵世瑜

赤桥村,在今山西太原以南约22公里,属晋祠镇。这个地方为学界所知,主要是因为清末民初生活在这里的乡绅刘大鹏以及他的《退想斋日记》。自20世纪80年代始,学者们开始利用刘大鹏的丰富撰述进行研究,特别是行龙及沈艾娣的论文,与本文的主题相关①与刘大鹏及其日记有关的研究,有乔志强、罗志田、行龙等人的大作。乔志强先生整理出版了《退想斋日记》(山西人民出版社1990年版),罗志田教授讨论了晚清科举制之废引起的社会变化(《科举制的废除与四民社会的解体—— 一个内地乡绅眼中的近代社会变迁》,台湾《清华学报》1995年第4期),行龙教授有对晋水流域36村水利祭祀系统的研究(《晋水流域36村水利祭祀系统个案研究》,《史林》2005年第4期),也有数篇文章专门介绍刘大鹏 (如《怀才不遇:内地乡绅刘大鹏的生活轨迹》,《清史研究》2005年第2期;《新发现的刘大鹏遗作三种》,载《走向田野与社会》,生活·读书·新知三联书店2007年版,第394-402页)。沈艾娣的相关研究,除了她的著作《梦醒子:一个华北村民的一生》(Henrietta Harrison,The Man Awakened from Dreams:One Man's Life in a North China Village,1857-1942,Stanford University Press,2005)以外,直接相关的研究是她的“Village Identity in Rural North China:s Sense of Place in the Diary of Liu Dapeng”,收于科大卫与刘陶陶主编:Town and Country in China:Identity and Perception,Palgrave,2002,pp.85-106。。在笔者研究晋祠的计划中,晋祠周边地区的村落必然是讨论明清以降时期——如有可能当然会向早期延伸——的重要内容,赤桥村自然是这些村落当中比较重要的一个。

一、赤桥村所在的乡村网络

根据现存的聚落形态和寺庙等“礼仪标签”的遗存并不能重现赤桥这样的华北村落的早期形成过程。公元前5世纪末,晋国大夫赵简子开始在今太原经营其新的封邑,以家臣董安于营建晋阳城,据《战国策·赵策一》记载,城墙达到丈余,宫室的柱子皆以铜铸,这个城堡就在后世的古城营。1987年,赵简子墓也被发现,随葬的精美器物数量惊人,这个地点则在金胜村,即后世“柳氏坐瓮”传说的发生地。这两个村落都在晋祠以及赤桥以北不远,都是晋水灌溉网络中的两个村,它们与赤桥同是宋代以后晋水北渠即海清北河所灌溉的15个村落中的三个①这是道光《太原县志》的说法,参见卷2《水利·晋水渠》,第15页下—16页上。嘉靖《太原县志》卷1《水利·晋水四渠》(第22页下)中只是记载:“北渠水七分,溉赤桥、花塔、小站、县城外、古城、金胜等村屯。”。由此可以肯定,这里是“三家分晋”后赵国的统治中心区域。

另一个根据,是这条晋水北渠即战国时的智伯渠, “当晋六卿之时,知氏最强,灭范、中行,又率韩、魏之兵以围赵襄子于晋阳,决晋水以灌晋阳之城,不湛者三版。知伯行水,魏桓子御,韩康子为参乘”。《史记正义》引《山海经》解释说:“悬壅之山,晋水出焉,东南流注汾水。昔赵襄子堡晋阳,智氏防山以水灌之,不没者三版。其渎乘高,西注入晋阳城,以周溉灌,东南出城注于汾阳也。”②《史记》卷44《魏世家》。郦道元也说:“昔智伯遏晋水以灌晋阳,其川上溯,后人踵其遗迹,蓄以为沼,沼西际山枕水,有唐叔虞祠。”③郦道元:《水经注》卷6《晋水》,浙江古籍出版社2001年版,第107页。智伯所挖水道被后人改造成水渠,说明这一带已成农业开发地区,而这一水道自悬瓮山一出,首先就会流经赤桥村。因此,至少不晚于此时,这一带已存在大规模的聚落,只是我们不知道当时存在哪些村落,以及这些村落具有怎样的景观标记。

但无论这里的村落历史多么悠久,在千年进程中,这里的居民也已多次更换。东汉至三国时期,南匈奴内附,大量定居于山西,以至西晋时期称其为“并州胡”。十六国后期,拓跋鲜卑势力壮大,后建立北魏,迁都于平城 (今大同),山西已成北方各族杂居的地区。北齐的高欢也是鲜卑人,他在晋阳建别都后,多所营建,许多佛寺都是北齐时所建。在今太原北郊的郝庄镇发掘的北齐徐显秀墓中壁画,鲜明地反映了当时胡汉杂糅的状况。更引人注目的是,在晋水南渠灌溉流域的王郭村发现的虞弘墓主,是生活在北齐至隋的西域鱼国人,属“粟特胡”。墓志中称其在北周时任检校晋阳萨保府,兼领并、代、介三州乡团。说明这一带广泛分布着西域胡人的聚落④参见张庆捷等《太原隋代虞弘墓清理简报》,《文物》2001年第1期。。

由于太原是李唐的“龙兴之地”,这里的人烟一直很稠密,只是材料中对晋祠周围的村落情况没有多少记载。日本僧人圆仁自五台山求法后赴长安,途经太原,提到许多著名寺院,如崇福寺、开元寺等,提到他们离开太原时出西门,“向西行三四里,到石山,名为晋山。遍山有石炭,近远诸州人,尽来取烧,修理饭食,极有火势,见乃岩石燋化为炭”。这里有石门寺,据说这里曾发现三瓶舍利,所以“太原城及诸村贵贱男女,及府官上下,尽来顶供养”⑤圆仁:《入唐求法巡礼行记》,上海古籍出版社1986年版,第136页。我们没有在地方文献中找到关于石门寺的信息,清乾隆时人赵谦德撰有《悬瓮山记》,其中说入明仙峪口五里左右,有“两山竦峙如门,曰石门”,石门寺应即由此得名。参见道光《太原县志》卷13《艺文》,第28页下。但圆仁提到,从石门寺向西上坡二里左右,有童子寺,这在嘉靖《太原县志》中有记载,该寺位于县西十里龙山上,为北齐天保七年建,金大辅元年为兵火所毁,明嘉靖时重建。载卷2《寺观》,第16页上、下。两种相隔千年的文献关于该寺起建的情况记载完全相同。又,龙山即为晋祠之后的悬瓮山。。这个记载正与日后刘大鹏的记载相符:“太原西山之峪凡十,……均出煤炭。”其中五条合称明仙峪,峪口就在晋祠与赤桥村之间⑥刘大鹏:《晋祠志》卷4《山水》,山西人民出版社2003年版,第92页。。虽然圆仁没有提到具体的村落名称,但这里无疑已有许多聚落存在。

北宋时期这里的村落情况依然不甚分明。宋仁宗庆历年间范仲淹游晋祠,做诗有“皆如晋祠下,生民无旱年”之句,说明这里的居民一直用晋水灌溉。嘉祐年间太原知县陈知白整顿晋祠水利,开始三七分水,“穴庙垣以出其七分,循石絃而南行一分半,面奉圣院折而微东,以入于郭村。又一分凑石桥下,以入于晋祠村。又支者为半分,东南以入于陆堡河;其正东以入于贤辅等乡者,特七分之四,其三分循石絃而北,通圣母池,转驿厅左,以入于太原故城,由故城至郭村。凡水之所行二乡五村,民悉附水为沟,激而引之,漫然于塍陇间,各有先后,无不周者”。文中提到二乡五村,其中一乡应为贤辅乡;郭村 (刘大鹏注即后世之王郭村)、晋祠村应为五村之二①刘大鹏:《晋祠志》卷30《河例一》,第570页。。这说明,明代这里的一些村落直接源自宋代或更早,同时村落的数量少于明代。

晋祠中的文物遗存中也开始出现宋代民众的痕迹。如圣母殿圣母塑像座椅背后的题记,“元祐二年四月十日献上圣母,太原府人在府金龙社人吕吉等,今月赛晋祠昭济圣母殿,缴柱龙六条,今再赛给圣母坐物椅”。莲花台金人身上的绍圣五年题记,“大宋太原府甲午□□社赵和等特敬□□舍净财铸铁人一……昭济圣母永充供养”;“甲午社都维那头赵和、弟赵闰□□□,副维那李立□□,副维那张国分□□,社人李和、杨福张、郑诚、乔水、庄立、赵俊,道士白□□、陈平、大监王昌、弟王和。绍圣五年四月初一日”,等等。但并不知道金龙社、甲午社的社众是太原何方之人。

到元代,晋祠附近村落的眉目开始清晰起来。在至元四年的《重修汾东王庙记碑》碑阴中有两段文字,记录了官府派人到晋祠来勘察地界的过程和结论,颇为重要,兹节录如下:

发射台架控制系统双机冗余热备份控制技术研究……………………………………………… 李博,赵慧莉(4-255)

晋祠等村乡老冀宝等、耆老燕德等,今准簿尉文字该准县衙关文奉太原总府指挥将德等勾来取勘晋祠惠远庙四至界畔根脚等事。承此,德等依奉将晋祠庙宇四至界畔开写前去,并是端的,中□别无争差。今开申于后:东至草参亭,出入至官街,并诸人见住屋后大泊堰为界;南至小神沟旧墙,并碓臼北景清门根脚为界,出入通奉圣寺道;西至神山大亭台后为界,北至旧大井南神沟观院墙为界。……

……据本庙知宾道士□仲□并告本庙四至界畔,乞照详事。为此行下平晋县取会本管地面邻右村分主首、耆老,自来知识人等,堪当四至,端的备细,开写画图,贴说保结申来,去后回该申移关本县主簿兼尉张天福就使勘当。今准来文发到晋祠镇并邻右索村、赤桥等村儒户、军民、人匠、打捕、站赤诸色人等,燕德、冀宝等三十四人,年各七十,及□有八旬之上,俱系本土自来久居人氏,备知本处起建晋祠庙宇四至根脚。……②至元四年《重修汾东王庙记碑》,载刘大鹏《晋祠志》卷10《金石二》,第193页。

第一段材料清晰地说明了晋祠的四至,与今天晋祠的范围没有什么变化。这是因为此时准备大规模重修晋祠,为避免纠纷,由该庙道士向官府申请勘察,与当地耆老共同认可其四至范围。第二段材料说明,延续至今的村落格局——晋祠北侧的赤桥村、南侧的索村——在元初便已存在。由于官府召集了34位七八十岁、世居于此的老人,说明这种村落格局至少可溯自宋金时期。

在明代,太原县共分55都,都下可能即为村③嘉靖《太原县志》卷1《坊郭·乡镇》,第6页上。书中没有记载都下有何行政层级,如王索都可能包括晋祠以南索村到王郭村一带的村落,张花都可能包括晋祠东北的花塔、塔院等村落。同书记载汾河水渠,“南关等都渠一道,南屯取水,灌北庄等八村;……苜蓿等都渠一道,看河楼取水,灌庞家寨等村”,卷1《水利》,第22页下。都是在都以下直接提到村。。按刘大鹏记载的清代晋水灌溉村庄的情况,包括总河三村——晋祠镇 (南河总河)、纸房村、赤桥村 (北河总河);北河上河12村、北河下河5村、南河上河3村、南河下河2村、中河7村、中河小渠1村、陆堡河4村,共36村。这与明代的情况变化不大。在天龙山圣寿寺明嘉靖铁钟铭文中,依稀可见赤桥村、东庄村、花塔村、大川都、上庄村、嘉□村、郜村、□店村、□花营、下社村、河下屯、西寨村、董茹村等大量村名,许多已漫漶不清,像赤桥、花塔、东庄、董茹等村都是这个灌溉系统中的村庄。

在这个村落网中,也包括卫所和王府的屯庄。它们分别是:晋王府的四个屯庄 (东庄屯、小站屯、马圈屯、马兰屯)、宁化王府的两个屯庄 (古城屯、河下屯),以及太原三卫的三个屯庄 (张花营、圪塔营、化长堡营)④嘉靖《太原县志》卷1《屯庄》,第22页下。。其中至少有三个屯庄属于这个灌溉网。在明代,民田与王府地、卫所屯田之间也经常发生争水事件。

这样,在这个以晋水灌溉系统联系起来的村落网内部,形成了比较复杂的关系。一个是在水利网络的框架里,北河与南河占用不同的分水比例,自然形成两个相对不同的村落群体;同时,即使在北河或南河内部,上游诸村与下游诸村也会因为水量问题形成不同的利益群体。另一个是在行政管理系统的框架里,州县管理的村落与王府及卫所管辖的屯庄之间更存在界限。

那么,赤桥村在这大大小小的网络中处于什么地位呢?

二、明清赤桥的村落空间及其在晋祠水利系统中的地位

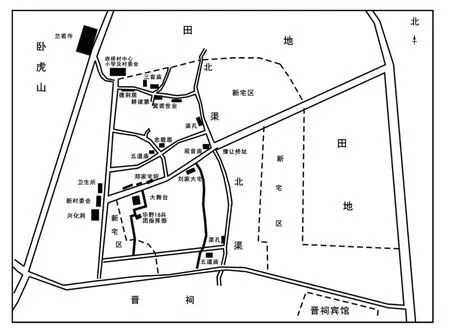

从今天的地图上,我们还可以确定晋祠与周边村落的相对位置。晋祠是坐西朝东的,背后就是龙山或称悬瓮山,其前方和左右都各有聚落。前方 (即东侧)的村落为北大寺村和东庄村,紧邻的右侧或南侧为索村,紧邻的左侧或北侧就是赤桥村了。在地图的上缘,我们还可以看到在明清时期这个村落水利网中赫赫有名的花塔村的位置 (图2)。除了聚落的密度加大和规模扩延外,赤桥的村落空间布局变化不大。图1中自东而西斜贯整个村庄的旧路,号称是老官道,也称驿道,是从古晋阳城通往天龙山区的必经之路。全长约1公里,目前还保留着一些老房子,据说是当年的店铺、旅店和民宅。刘大鹏的故居也在这条官道的南侧。

图1

村后的卧虎山下原有一座兰若寺,据道光《太原县志》记载,为清康熙年间所建,到20世纪60年代被毁;村西有座悟园寺,也叫兴化洞,都于近年开始复建或重修;豫让桥旁原来有豫让祠和观音庙,现也只留下一些遗迹。但最为遗憾的是,过去十分重要的渠道完全失去了踪迹,我们只能通过豫让桥的遗址来判断这条赫赫有名的智伯渠的走向。

豫让桥即赤桥,在清末时长约一丈,宽两丈,跨于北河之上,是晋祠通往县城的交通要道。桥西原来的观音庙东向,在晚清时庙内塑有豫让的像。豫让桥很古老,《水经注》里就有记载,但观音庙应该是相当晚近的。兰若寺建于康熙十一年,道光、咸丰间重修。庙内不仅供奉释迦摩尼、观音、关帝等佛教神祇,同时还在南配殿供奉蔡伦,这显然是与赤桥村民以造纸为主业有直接关系的。兴化洞不知建于何时,在兰若寺以南约半里,下有关帝,上有玉帝供奉。过去的驿路经过庙前,路东有戏台,庙旁还有茶房,凡自东北方向到晋祠去的人,往往在这里歇脚喝茶。

在今天的赤桥村,除了兰若寺、兴化洞和观音庙以外,在村南口、村中各有一个五道庙,村北有个三官庙。这些庙都是曾经毁坏近年来又重建的,已不再是原有的规模,好在位置依旧。由于没有任何文字记载,我们无法得知这些村庙建于何时。但从三官庙和五道庙在华北存在的历史来看,最早不应早于宋元时期。这几个村庙与村落生活的关系远比前三个寺庙密切得多,因为人死了,都要到五道庙烧纸,称为“报庙”,然后才能发丧。赤桥有不同的五道庙,说明村里确实存在不同的群体划分。三官庙的主神虽是天、地、水三官,但往往配祀各个非常流行的神祇,因此成为北方城乡中最普遍的庙宇之一。这种与日常生活息息相关的村庙,恰恰不是刘大鹏这样的士绅所关注的。

刘大鹏的兴趣可见于他为赤桥概括出的“十景”:古洞书韵、兰若钟声、龙冈叠翠、虎岫浮岚、古桥月照、杏坞花开、唐槐鼎峙、晋水长流、莲畦风动、稻陇波翻。这“十景”中有人文景观,也有自然景观。虎岫浮岚即指卧虎山,在村西北;兰若寺和兴化洞均在山前;龙冈叠翠指村北的龙堰;古桥即豫让桥,在村中心;杏坞花开指村东南的杏沟子,晋水自南流来,到豫让桥分两股向东、向北流;莲畦指村东荷花池,稻田也都在村东,而三棵唐槐分别在兴化洞、豫让桥和槐树社。由于村南是晋祠,所以这“十景”主要分布在村后 (西)和村前 (东),村北只有一个龙冈,以及村中心的豫让桥。这十个景观以豫让桥为中心,这显然是聚落最古老的景观标记,既有代表忠义的故事,也有晋水水利的源头象征,同时又是村落的公共空间,“父老子弟暇则聚谈于斯”。相反,兰若寺是清代所建,兴化洞则不知建自何时,虽然居高临下,在风水的意义上非常重要,但并不是村落古老历史的代表。所以,刘大鹏把历史不清或短暂的兰若寺和兴化洞写入《晋祠志》,又在“赤桥十景”中将兴化洞塑造成一个读书的地方(“青衿之士诵读其中,书声琅琅”),把兰若寺塑造成警醒村民的所在(“晨钟一击,声韵铿锵,村人闻之,莫不惊醒”),努力将其塑造成本村的“礼仪标签”,但显然并未成功。

赤桥的生命线是晋水。“晋水出晋祠,分南北流。北流经赤桥,故村人赖晋水以造纸,且溉田畴,利用甚广,足以赡养身家。”所以,晋祠虽然不是赤桥的村庙,但由于晋祠北渠首先经过赤桥,赤桥居于绝对的上游,因此赤桥和晋祠的关系就极为密切,超过了村庙。

晋祠对赤桥的意义重大,但赤桥在明代的晋祠水利网络中的地位如何却不十分清楚,至少自明代中叶以来,同属北河村落网的花塔与南河村落网中的王郭村显然具有更大的权威。在拙文《分水之争》中已经指出,至少自明代中叶起,北渠渠长一职,已由花塔村张氏世袭把持。按旧例,“每年三月初一日先浇晋府地 (即小站营、五府营),一日毕;至初二日浇宁化府地 (即古城营)二日,至初三日毕,初四日方浇本县民地三日,至初六日毕”,然后再周而复始。即所谓“军三民三”。但到弘治年间,渠长张宏秀据说因为出了人命官司,就把灌溉民地那三天的“夜水”(即夜里浇水的权利)投献给了晋王府,也许是需要借助晋王府的威势,导致下游如董茹等村的水量短缺。直到嘉靖二十二年,可能是有人告到山西巡按处,最后官府批示认为,这些做法“俱属违法,通行久治改正”,令北渠渠长张镇等人改过自新。到万历十五年,此案再度重提,也是被人告到山西巡按处,讼状中又提到“世袭渠长张相、王朝彦并在官张孝、崔坤等投托豪校周密、周天恩等,不遵古迹志书,用强霸水”,说明这种局面一直没有改变。拙文也提到,嘉靖四十二年水母楼的创建,是一个新的权力象征,与代表旧秩序的圣母殿分庭抗礼。考虑到直到清末,在正月初八到初十北渠各村祭祀水母时,三天演剧,“系花塔村都渠长张某写定,发知单转达古城、小站、罗城、董茹村、五府营,届期各带戏价交付”,即由花塔张氏主持,很可能水母楼之建也与花塔张氏有关①嘉靖二十二年《申明水利禁例公移碑记》、万历十五年《水利禁例移文碑》,载刘大鹏《晋祠志》卷30《河例一》,第578-582页;卷8《祭赛下·祭水母》,第149页。参见拙文《分水之争:公共资源与乡土社会的权力和象征》,载《小历史与大历史:区域社会史的理念、方法与实践》,生活·读书·新知三联书店2006年版,第136-139页。。

类似的是南河的王氏。清雍正时“积年渠长王杰士把持需索,无弊不作”,当地士绅杨廷璿上下告状三年,知县龚某派乡长、总渠甲去重订制度,还被王氏“率众阻之,殴郭、冀两人几毙”,最后才将其扳倒,可见其势力之大。也正因此,后人在每年祭祀水母的时候,都要在献庭左右设杨、龚两人的神位①雍正七年《晋水碑文》、乾隆三十年《晋祠水利纪功碑记》,载刘大鹏《晋祠志》卷32《河例三》,第615-620页。,与其说是表彰其功德,不如说是在不断重申那时新订的水利制度。

赤桥似乎一直与这些争水的纠纷无干。后人总结说:“前人立法颇详,北以薄堰口为界,南以邀河子为界,界外乃入渠例,界内俱属晋祠地亩,随时取灌,不分程限,无渠甲。”②乾隆三十年《晋祠水利纪功碑记》,载刘大鹏《晋祠志》卷32《河例三》,第619页。北河的薄堰口与西镇村的南界毗邻,与晋祠水源相距3里左右。晋祠、赤桥、纸房三村都在界内,用水的规矩是“有例无程”,就是要遵守河例,但浇灌时没有水程的限制,即前引所谓“随时取灌,不分程限”,地位超然于南、北、中、陆堡四渠。后人认为明嘉靖碑文中所谓“晋水经流之地,皆为应溉之田,水行渠中,必盈科而进;地临水畔,资栉比而浇”,说的就是这三村的地亩,因此这三村“应溉田畴,四河不得阻挠”。所以,赤桥可以相对无约束地用水,这个特权地位长期以来也得到下游各村的默认,当然也就显示不出它有多么强横。

但是,晋祠三村的这种特权地位,在清雍正年间遭到挑战,主要是毗邻的王郭村的渠长王氏意欲抢占与其接壤的界内稻田的水例,“无钱不许灌浇”,理由是按规矩凡各村出挑河疏浚之夫者才能有例,晋祠不出夫,所以无例。官府认为,晋祠是晋水发源地,本无程可计,另外又为下游各村贴赔了水流经的土地,因此不用出夫也可有例。但问题既然提出,为了防微杜渐,需要做出制度的补充:“今北河虽无此弊,亦不可不防其渐,应立晋祠渠长一名,经管南北两河有例无程地亩。……北河自发源至雨花寺前口为公渠,每年晋祠与花塔等十三村公挑;自雨花寺前口东门外纸房、赤桥二村至薄堰子为晋祠用水之地,每年出夫自挑,不许派及远村。”以免下游各村认为他们不仅可以无水程限制,还要用他们的人力为自己挑河。由此,晋水诸村建立渠甲制度,分设渠长 (头)、水甲、锹夫不等,以地多者充任,每年一换,不许有功名者充任,其工食银按浇灌地亩的多少摊派,由乡地保甲负责推举和监督③雍正七年《晋水碑文》,载刘大鹏《晋祠志》卷32《河例三》,第616页。。从此,在晋水四河之上,新增了一个“总河”,赤桥就成了总河三村之一,以往的超然地位得到了制度化。

三、晋祠、村庙及其他寺庙祭典中的赤桥

在明代中叶,为了防范蒙古的侵袭,太原地区普遍修建了堡寨,如东庄水堡就是东庄的乡贤高汝行倡导修筑的。此外还有北堰寨、义井堡、南堰堡、董茹堡、王郭村堡、张花堡等多处,基本都是嘉靖十九年由山西巡抚号召修建的,其中也包括晋祠堡。晋祠分别建有南堡和北堡,逐渐地,堡内就被称为晋祠镇,堡外就是各个村。

同时,晋祠与赤桥、纸房三村共同构成了一个“界”,属于晋水发源的区域,与在界外的各村具有用水权利上的差异。而“界外”各村,北河各村中多数是花塔村的属村,相对简单;南河各村既具有共同的利益,同时又因可分为南河、中河和陆堡河三个支流,又有一些区别。

我们看到,正月初三日祭祀文昌帝君,是晋祠附近的上游各村的群体行为,参与的村落有晋祠、赤桥、纸房、塔院、长巷、大寺、王索等。文昌宫在晋祠内东北角,建于清乾隆三十八年。根据碑记,原有个文昌祠在智伯河南岸,比较简陋,雍正时杨廷璿建议把它移建于河之北,直到乾隆中期才有人向杨廷璿之子杨二酉再度提出,最终花了近三年时间将其建成④乾隆三十八年《晋祠移建文昌阁碑记》,载刘大鹏《晋祠志》卷1《祠宇上》,第44-45页。。考虑到杨廷璿在雍正年间为保证晋祠利益与王郭村数年纠纷,最后改订章程后造就了总河三村的体制,这时将原来邻近南河的文昌祠移建于晋祠之内,即在晋祠与赤桥之间的位置上,或有大张晋祠文运之意,毕竟这几个村明清很少有人取得功名。杨二酉在碑文中感叹道:“夫文运之将昌也,应时而遂发;地运之将转也,待人而后兴。前人虽有志未逮,其动我者几乎?”应该是有感而发。

此外,在文昌宫西侧的东岳祠每年祭祀的花费,也与赤桥有关。因为该庙的祭田有赤桥村糯米口平地五亩、牛角坪平地二亩、西堡子村平地二亩。

不过,晋祠最重要的祭祀,应该是祭祀水母和圣母,由于圣母的身份在明清时期逐渐被士大夫改造为唐叔虞之母,祭祀圣母便成为官府的行为,凝聚水利村落网的仪式行为就以水母祭祀为主了。祭祀水母自农历六月初一日起,延续到七月初五,所以是每年的晋祠祭祀活动中最隆重的一次了。祭祀的地点并不在晋祠内的水母楼,而在晋水之源。祭祀的顺序如下:南河上河两天、北河上河三天、总河一天、南河下河、陆堡河、中河均各一天,各河各村祭期之间有间隔。我们不清楚为什么是这样的排列顺序,但这个以水利灌溉结成的村落网被分成6个支系,在这里也体现得非常清楚。这个祭祀活动是属于整个晋水灌溉系统的,是覆盖性的,也是功能性的。

与此同时,每年九月的祭龙神活动也引人注目,这是因为参与的村落与水利灌溉无关。每年三月初,纸房村民就去天龙山请黑龙王,安置在该村的真武庙,奉祀黑龙神的各村——晋祠、纸房、赤桥、索村、东院、塔院、长巷、北大寺、南大寺、三家村、东庄、万花堡、濠荒前去致祭。秋收后,即九月初二日,各村民将黑龙神的神像从纸房村迎出来,送到献殿,初三日在三圣祠演戏祭祀。三圣祠在石塘 (即难老泉前那个有分水堰的池塘)的东南,原为药王庙和真君庙,到乾隆二年合并成一个庙,除供奉原来的药王和真君 (仓神)外,增加了黑龙王神。初四日,各村民聚于文昌宫,商量送黑龙神回山的吉期,好在次日在南堡张贴告示。在送神的前一天,各村抬阁聚集在晋祠北门,从关帝庙出发,巡游各村,顺序是纸房、赤桥、晋祠、索村、东院、三家村、万花堡、濠荒、东庄、南大寺、长巷、北大寺、塔院,最后回到晋祠北门。该活动道光时仅剩8村参加,包括赤桥;光绪时仅剩6村,连赤桥都退出了①刘大鹏:《晋祠志》卷8《祭赛下》,第157-159页。。

图2

天龙山黑龙神应该与纸房村的关系最密切。每年三月到九月,黑龙神都被置于该村的真武庙,这个真武庙就具有了超出村庙的意义,这也许是一个比较古老的传统,因为晋祠圣母是祈雨的重要对象,而黑龙神也应该是用于祈雨的。三月到九月正是从春播到秋收的农耕周期。到了清代中叶,这个黑龙神要在晋祠中占有一席之地,成为晋祠镇附近十几个村落共同祭祀的神,这是这些村落需要形成一个新的共同体的结果。而且,这些村落还通过绕境游神来强化这个新的共同体之间的认同。显然,晋祠内的文昌宫和三圣祠都是这个村落联盟的活动空间。从游神的路线图可以看出,纸房、赤桥、晋祠这总河三村是要先经过的,等于沿着镇墙自北而南,再从索村向东,经东院、万花堡,折向北,到南大寺再掉头向西回去,形成了以晋祠为中心的第二道村落圈。这个圈打破了四河的区分,成为非晋水水利网络的村落系统。赤桥当然在这个联盟里,但并不是中心角色。在这个过程中,村庙开始具有意义,如前述纸房村的真武庙,同时,它与晋祠内的三圣祠也发生了关系。赤桥村的村庙是兰若寺,虽然兴建较晚,但也由士绅赋予了类似的角色。

刘大鹏记述说,赤桥村“南北西三面地甚狭,且矿碛难耕。东资晋水灌溉者稻田五、六百亩,麦田三、四百亩。村人造草纸者十八九,耕田畴者十一二。稼事之多者,田不过三、四十亩,少则一、二亩。鳞塍雉陇,层叠不平,刈获植种,车马难施,悉以肩仔。他处农以三时,此独严冬隩寒造作草纸,不得休息。亩之所获,不敷朝饔夕餐,所资以为生者,藉稻稭以成草纸,可易金钱,以佐菽粟之不足”①刘大鹏:《赤桥村记》,载《晋祠志》卷5《古迹》,第117-118页。。我们不清楚赤桥村自明至晚清的人口数,但有千亩土地的一个村庄,既可种稻,也可种麦,仅靠农业养活上千口人也应不成问题,不至于像刘大鹏所说那么凄惨②根据2000年的人口普查资料,赤桥村农业人口2278人,603户。如果按全国人口2000年约为明代人口峰值的6倍、清代人口峰值的3倍估计,赤桥村在明清时期的人口不过数百而已。。所以,正如刘大鹏所说,“由他乡而迁来者,岁不断”,到20世纪初还有容纳的空间。

造纸是赤桥人的主要生业,在晋祠石塘的北岸原有一段石梯,每年春秋挑浚北河时,因为要筑堰把水排干,所以赤桥村人都要临时从这个石梯下到塘里去洗纸。清道光二十四年,四河渠甲把这段石梯堵了,令洗纸者不得入塘。但赤桥村人还是把这个口子打开,依旧下塘洗纸,还在石梯上面盖了一个门厅,平时加上木门锁住。南北河渠甲出面阻拦,赤桥村的董事人任宝成等只好上诉官府,刘大鹏后来认为这是北河渠甲故意由此兴讼,以图渔利。但屡讯不决,村人又无法等待,只好上诉到太原府。判决同意延续旧规,引起北渠张氏的不服,上诉到按察司,最后决定创立新规,大意是每年春天改从庙内起挑,五府营、花塔等村出帮夫,将原来的十天挑浚缩短为三天,“停洗无多,事属可行”。秋天河工较大,停洗的时间定为五天,如果到五天时不能放水,则允许赤桥村民到金沙滩去洗纸,由此暂时解决了争端③道光二十七年《遵断赤桥村洗纸定规碑记》,载刘大鹏《晋祠志》卷30《河例一》,第572-573页。。这个定规被刻碑立石,一通立于晋祠的唐叔虞祠正殿中,另一通立于赤桥村的兰若寺正殿前阶下,一是说明兰若寺的确被塑造成赤桥的村庙,具有神灵权威象征的地位,二是说明晋祠的唐叔虞祠对于整个晋水灌溉系统的村落来说具有公共空间的意义,石碑立于此,意在昭告整个南北河的公众。

与此类似,光绪六年赤桥村农赵某因加工蓝靛用水,被都渠长兴讼,最后凭借雍正八年古碑结案。赤桥村的公正李彬等认为,此碑意义重大,但字迹漫漶,于是重刊一通,立于观音堂正殿檐下,这个观音堂就在村中心的豫让桥畔,也是赤桥的重要公共空间④该碑即《北河总河用水界碑》,载刘大鹏《晋祠志》卷32《河例三》,第608-609页。。

从空间上说,本文的重点既不在城市,也不在城乡关系,而在于关注这个水利灌溉网络中的村落与村落关系,尽可能揭示它们在历史中的结构过程,以及“礼仪标签”在这个结构过程中扮演的角色。但是,与中国的东南或者华南地区不同,这里的村落动辄就有上千年甚至更久远的历史,我们很难根据现有的各种景观标记 (landscape marks)去重现某一乡村聚落的定居模式或早期建构过程。具体说,我们今天所能见到的村落庙宇,与这个村的早期历史可能没有任何关系。当然,它们一定与这个村落某些阶段的历史有关系,比如赤桥村里的寺庙与其清代的境遇有关系。我们的讨论可能是这个村落历史的“再结构过程”(re-structuring)。

赤桥和晋祠一样,因为占据了晋水灌溉的源头地区而具有了先天的自然优势,当然,也许这是由于晋祠镇和赤桥等村的祖先长期供养晋祠而得到的回报。同时,晋祠虽然作为国家正祀和整个太原地区的文化象征,但也是晋祠镇以及赤桥等毗邻村落所控制的象征资源,因此获得“天赋水权”并由此在村落网中占据了超然的地位。在这种情况下,晋祠同时具有了“镇庙”或者“村庙”的性质。我们看到,虽然晋祠镇还有多所寺庙,但并没有哪一所堪称“镇庙”,赤桥村自己的村庙三官庙究竟发挥过什么作用,目前并不清楚。这是我们所知道的明代以前的情况,但那个时候赤桥与晋祠的关系,我们还是知之不详。

但是,这种“不劳而获”的地位在明清时期受到了挑战。下游各村因各种因素得到发展,如北河的许多村落都是花塔村的属村,“南关、西关两厢皆隶花塔村也。其属之村曰西镇村、曰南城角村、曰沟里、曰壑里、曰杨家北头。罗城、董茹两村皆隶花塔”①刘大鹏:《晋祠志》卷33《河例四》,第621页。,张氏又是该村大姓,明清两代都由其充任北河渠长。明代时他们又借助晋王府势力,形成晋水领域中的权势地位。在中河、南河的东庄、王郭等村,明清时期也出过一些考取功名的士绅。水母楼的修建以及水母祭祀在明嘉靖以后的大规模举行,就是下游各村势力壮大的具体体现。所以刘大鹏说,“南北河渠甲往往依恃河势,凌侮农氓,动辄用武殴人,与上流之村搆讼。有司因其办公,瞻徇情面,不严加申饬,而渠甲遂愈肆鸱张,于无事中寻事,冀启讼端”②刘大鹏:《晋祠志》卷30《河例一》,第573页。。因此,到了清代,一方面借助旧例获得官府的支持,继续保持总河三村的特权地位;另一方面晋祠、赤桥等源头各村,也在晋祠中建立自己的神圣空间,如文昌宫、三圣祠,并借黑龙神的祭祀活动,联合了与自己地缘接近的中河、南河数村,形成一个超越四河这种水利灌溉关系的村落祭祀联合体,隐约有以此抗衡下游诸村的含义。对于赤桥村来说,建造自己的村庙,加强本村的认同,也就有了必要性,这就是兰若寺等寺庙修建或重建的背景。

更重要的是,该个案具有很大的特殊性,因为晋祠不仅与赤桥村的这个过程有密切的关系,也与处在这个乡村网络中的其他村落的这个过程存在密切的关系。在地方的意义上说,晋祠当然不是一个村庙,而是一个“村落网”或“村落体系”的庙宇。它坐落于晋祠镇,也可以是一所“镇庙”。但是,对于一个村落来说,这个“超级”的庙比村庙与自己历史的关系还要密切,意义究竟在哪里?同时,当这个寺庙存在并发挥作用时,赤桥村以及周围其他村落的村庙究竟与村民的日常生活有着什么样的关系?或者说,晋祠这个庞然大物与各个村庙之间究竟存在怎样的结构关系,是像以往学者们已经揭示的那样,与村社、里甲等地方行政体系存在对应关系吗?而这种结构关系又如何影响每个村落及村落网的历史?当然,还有赤桥自己的村庙,在晋祠这个庞然大物的身边,它们究竟起着怎样的作用?在赤桥村的内部,还有着南志社、前头社、灯山社、西稍社、官道社、高家社、庞家社、真武社及槐树社的区分,他们又与几个村庙和晋祠有着怎样的关系?一切有待于深究。