地方干部的政治信任与政治效能感——一项以问卷为基础的研究

2013-11-27陈雪莲

陈雪莲

当今,“官民比”为1∶192的中国拥有庞大的官员队伍 (未包括参照公务员管理的群众团体机关、事业单位工作人员)①中组部副部长王京清在2012年11月9日的中共十八大新闻发布会上公布,截至2011年底,全国公务员有702.1万人(未包括参照公务员管理的群众团体机关、事业单位工作人员),国家统计局《2011年国民经济和社会发展统计公报》公布,截至2011年底,全国大陆总人口为134735万人,由此计算得出,中国2011年底的“官民比”为1∶192。,官员是政府、政治体制运行的核心支持力量,是影响一国政治生态的核心要素。官员对公众、政府、政治体制的信任水平对中国政治体制的稳定运转具有重要意义,尤其是地方干部对其他群体、政府以及政治体制的信任度和政治效能感,更能体现出这个政府的执政能力和体制的生命力②“干部”在一般话语体系中有两种含义,一是指党政机关、军队、人民团体中所有具有公务员身份的公职人员,另一是指在党政机关、军队、人民团体中担任一定领导职务的公职人员。通常来说,高级干部指副部级以上官员,中层干部包括厅局级官员,基层干部指县处级以下官员。本研究中的“地方干部”是指在市、县 (区)、乡镇 (街道)三级党政机关中具有公务员身份的公职人员,其中包括一般公职人员,也包括担任一定领导职务的领导干部。。除了一些媒体调查、党建研究调查③如《人民论坛》调查中心于2008、2010、2011年进行的“干部新观念调查”,中共中央党校谢志刚、青连斌教授在2000年至2008年期间,每年以中央党校地厅级干训班学员为对象进行“党政领导干部对中国社会形势的评价”调查。这类调查以党政领导干部对社会热点问题的观点为主要内容。,以官员为对象,探索官员作为政治信任主体对相关信任客体的信任状况的实证研究非常匮乏。以“官员”群体为对象的实证研究之所以缺乏,主要是由于在中国相对封闭的政治生态和官场文化的熏陶下,这一群体很难被研究者接触到,尤其是全国范围的大样本问卷调查很难执行④有些特定主题的区域性调查,如贾海薇于2010年在广东部分地区进行的“广东各级党政干部思想状态大调查”,样本量为593份,研究焦点是党政干部的心理状况和工作作风。。

本研究依托“中国地方政府创新研究与奖励计划”项目①“中国地方政府创新奖”(以下简称“中国奖”)创立于2000年,最初由中共中央编译局比较政治与经济研究中心、中共中央党校世界政党研究中心和北京大学中国政府创新研究中心联合举办,从第五届开始由北京大学中国政府创新研究中心单独举办。该奖项是“中国地方政府改革创新研究与奖励计划”的一个重要组成部分,是国内第一个由专业机构举办、以科学的标准和程序对政府创新进行评估的民间奖项。该“创新奖”每两年举办一次,主要评选对象是省以下各级地方政府。在过去的12年中,总共举办了6届政府创新奖的评选,有1750多个地方政府创新项目申报,每届产生20—25个以下的入围奖项目,10个优胜奖项目,共产生了138个入围奖和60个优胜奖。本轮调查对象是入围“第六届中国地方政府创新奖”的24个创新项目所在地的官员,全部为省级以下,以县乡两级为主体。,在2011年11月至12月期间,以全国24个地区的720位地方干部 (县乡干部为主)为问卷调查对象,尝试回答两个问题:(1)地方干部对公众、政府及政治制度的信任状况,(2)地方干部的政治效能感如何。在回答这两个问题的基础上,本文将进一步讨论地方干部对上级官员、政府、政治体制的信任和支持程度对当前政治体制“调适能力”增长的积极意义。

一、政治信任与政治效能感

关于政治信任对现代政体的重要性,已有很多研究从各个角度做出总结。没有政治信任,民主社会不可能出现 (Dahl 1971);信任让日常生活更轻松、更简单、更有秩序——提高社会稳定、减少公众不满 (Barber 1983);信任使得公众自愿遵纪守法——缺少这一点,民主政府也无法稳定 (Tyler 1990,Tyler and Degoey 1995,Levi 1997,Scholz and Lubell 1998)。总之,信任使民主有效(Putnam 1993)②Joseph Gershtenson, “Trust in Government, 2006 American National Election Studies Pilot Report”, http://www.electionstudies.org/resources/papers/Pilot2006/nes011890.pdf.。这些研究从一开始就把政治信任研究集中于公众对政治权威、政治机构的信任。然而,作为公众信任对象的政府官员同时也是信任主体,地方干部对政治权威、政治机构的信任是被学术界长期忽视的一个问题。

有学者将大众—精英和水平—垂直的二分法结合在一起,得到信任四个维度的内涵:(1)公民彼此间的信任,社会资本研究的重点领域;(2)公民对政治精英的信任,政府信任研究的主题;(3)政治精英对其他社会精英的信任;(4)政治精英对公民的信任③K.F.Yang,“Public Administrators Trust in Citizens:A Missing Link in Citizen Involvement Efforts”,Public Administration Review.2005,65(3):273-285.。将这四个维度的关系用图表展现出来 (见表1),可以发现,有关政治信任的研究对象是:公众对官员的信任、官员对公众的信任、公众间的信任、官员间的信任。结合戴维·伊斯顿对信任客体的三重划分,从微观到宏观、从具象到抽象,政治信任的客体可以分为三个层次:政治行为者 (政治权威)、政府/政党 (政治共同体)、政治制度 (政权)。本文第三部分要探讨的地方干部的政治信任包括地方干部对政治行为者 (公众、官员群体)、政府/政党 (各层级政府、中国共产党)、政治制度(政权)的信任。

表1 信任主客体关系图

考察体制中的个人或群体对政治的态度,信任是一个重要的维度,政治效能感 (political efficacy)亦同样不可忽略。政治信任是内在心理感受,受传统文化、人格特征等非现实因素的影响,以考察某一群体对所身处的政治体制的态度为目标的实证研究无法止步于此。政治效能感是“一种个人认为自己的政治行动对政治过程能够产生政治影响力的感觉,是值得个人去实践其公民责任的感觉,是公民感受到政治与社会的改变是可能的,并且自己可以在这种改变中扮演一定的角色的感觉”①Angus Campbel,l“Gerald Gurin and Wariren Miller”,The Voter Decides.Westport,Connecticut:Greenwood Press,1954.p.187.。政治效能感在政治互动中产生,作为政治结构中能动者的地方干部的政治效能感,不仅与其对制度的支持程度直接相关,而且将直接揭示这个制度实现调试能力(adaptation)增长和保持可持续性的根基所在②David Schambaugh,China's Communist Party:Atrophy & Adaptation.University of California Press,2008.。这一问题将在本文第五部分中详实论述。

二、数据来源与调查样本

本研究的数据主要来源于2011年11月—12月期间进行的“中国地方政府改革创新的现状和发展”调查,该调查依托第六届“中国地方政府创新奖”执行。本次调查在入围“第六届中国政府创新奖”的24个项目组织方所在地进行,共有23个地方政府 (其中2个项目均在深圳市),22个是县、市两级政府,1个是乡政府。本调查覆盖的23个地区中,13个是东部地区、7个是西部地区、2个是中部地区、1个是东北地区。

问卷发放方式是由第六届“中国地方政府创新奖”调研小组在入围单位调研期间,以地方政府职能部门官员为调查对象而随机发放的。每个项目发放30份问卷,共发放720份问卷,回收有效问卷682份,回收率为95.1%。这682份有效问卷中,东部地区和西部地区受访者所占比例最高,分别为59.8%和28.3%,男女性别比例为68.3∶30.2;年龄段分布均匀,85.2%的受访者年龄在30岁至50岁之间;89.7%的受访者受教育程度为大专以上,其中有13%为硕士以上;共产党员占74.9%,民主党派和无党派人士占23.2%;受访者中普通干部比例达到60%,部门中层领导 (26.4%)和单位领导干部 (9.7%)均占一定比例。各地调查时,受访者不记名自填问卷,当场回收。92.4%的被访者在问卷信度测量上认为自己的回答是“全部真实”(77.7%)或“大部分真实”(14.7%)。

总的来说,本次调查的样本在性别、受教育程度、党派、职务级别上基本实现了全覆盖,且与全国公务员队伍在相关变量上的分布趋势保持基本的一致。本研究引用了“世界价值观调查”(WVS1981-2008)和“亚洲民主动态调查”(Asia Barometer Survey,2012)的相关数据,考察公众相关指标的数据,作为对比样本用以解释本调查中的数据。

三、地方干部政治信任状况

已有的实证研究中,对政治信任的测量主要有两种具体化方式:一是美国全国选举调查(NES)将政治信任具体归纳为4个一般性问题来测量:是否信任政府做的是正确的事,政府是否代表多数人的利益,多少税金被政府浪费,政府官员是否诚实正直③1958年至1980年期间的“美国全国选举调查 (NES)”有五个问题与政治信任有关,但自1981年起,“政府官员是否聪明”的问题被取消。后来有研究者仅从该问卷中选择一个问题的答案来测量公众的政治信任水平,即“您有多少次认为政府正在做正确的事情?”,可选答案有: “总是如此,多数时候,只是有时候。”(e.g.Alford 2001;Citrin and Luks 2001;Hibbingand Smith 2003)。。二是“世界价值观调查”(World Values Survey)和“东亚晴雨表”(East Asia Barometer)中将问题具体化为对相关公共机构和公共权威的信任,如政治精英的决定、军队、法院、政府、政党、议会、公务员、联合国等。对政治信任客体的分类和分层,可以区分公众对不同层次机构和人员的信任程度,有助于对一国政治信任状况做更深入和全面的分析,如下文将提出的“差序信任”分布。为了使用“世界价值观调查”以中国公众为对象所得出的调查数据与地方干部数据做比较④本文使用的对比数据是“世界价值观调查 (WVS)”1981年至2008年的整体数据,总样本量为5515个。,本研究在问卷调查中对地方干部政治信任的考量基本沿用了“世界价值观调查”的问题设计,将政治信任的客体具体化为地方干部对立法司法机关、意识形态 (共产党、媒体)、各级政府、官员群体等公共机构、公共权威的信任,并设置了部分问题,考量地方干部对传统社会关系网络的信任,以此考察社会信任与政治信任之间是否存在相关关系。

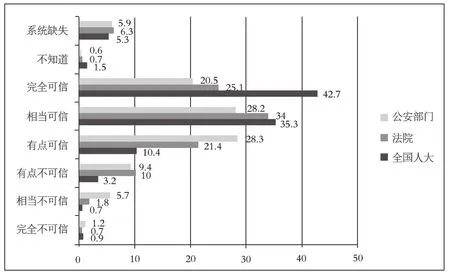

1.立法司法机关可信度

全国人民代表大会是国家最高权力机关,是行使国家立法权的机关,有权制定、修改和废除法律。数据显示,在地方干部看来,全国人大可信度为78%(计入完全可信和相当可信),这意味着,对全国人大“可信”持有不同意看法的达到22%。其中,明确表示全国人大不可信 (包括完全不可信、相当不可信、有点不可信)或仅仅有点可信的比例达15.2%。

法院是司法 (审判)机关,是解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构,也是维系法律权威、解决社会矛盾的裁决机关。法院保障着法律的公平和公正。在地方干部群体中,59.1%的人认为法院可信 (其中完全可信的比率为25.1%),33.9%的人认为法院仅是有点可信 (21.4%)或不可信 (12.5%)。本调查没有区分地方各级人民法院、专门人民法院和最高人民法院,受访者的回答一般是基于自身的经验或听闻,本数据体现的应该主要是地方干部对地方法院的态度。

公安机关同时具有司法权 (依法侦查刑事案件)和行政权 (依法管理社会治安),是维护法律权威和社会稳定的权力机关。在司法机关中,公安部门是公众与之打交道最多的部门。对于地方干部来说,公安机关是政府部门行政权力有效执行的护卫。数据显示,在地方干部群体中,认为公安部门可信的比例为48.7%(其中完全可信的比例为20.5%),不太可信 (包括相当不可信、有点不可信、有点可信)和完全不可信的比例共计44.6%。

虽然这三个立法司法机关在地方干部群体中的总体信任度不高,但从图1可以看出,全国人大、法院和公安部门这三个维系现代国家运行体系的根本——法律的权威机构中,全国人大的信任度最高,法院次之,公安部门的信任度最低。在这个信任差序格局中,立法机关保持了相较于司法机关的更高信任度。

图1 立法司法机关可信度比较 (%)

现代国家运行的基础是法治,立法机关、司法机关的权威是一个社会政治制度和社会制度良性平稳运行的根基。立法司法机关的权威不仅是针对公民个人而言,而且对行政机关内的工作人员 (干部)来说,法律是他们职务行为的准则,立法司法机关更应具有最高的权威。但是,我们的数据显示 (见图2①“世界价值观调查”将变量仅设置为4个:完全可信、相当可信、不太可信、完全不可信。为了使数据可比较,本次干部问卷中的变量也相应整合为4类,其中“有点可信”、“有点不可信”、“相当不可信”整合为“不太可信”。因“世界价值观调查”在这三个问题上的回答缺失率最高达48.5%,本图使用的是有效回答百分比。后文中干部与公众的态度比较,均采用此处理方式。),除了地方干部对公安部门的信任度略高于公众之外,地方干部对人大和法院的信任度明显低于公众对这两个立法司法机关的信任度。这表明地方干部对立法司法机关的权威认可度低于公众,实现依法执政还有较大的努力空间。

图2 立法司法机关可信度 (公众与干部的态度比较,%)

2.意识形态信任度

地方干部对抽象的官方意识形态的信任程度可以通过他们对具体的执政党 (共产党)的信任程度来体现。媒体是官方意识形态宣传的主要阵地,受访者对媒体的信任度可以间接反映其对官方意识形态的态度。因此,本研究通过调查受众对共产党和媒体的信任程度来考察地方干部对意识形态的信任度。

数据显示 (见图3),共产党在地方干部群体中的支持度 (完全可信和相当可信共计83.3%)远高于公众 (完全可信和相当可信共计23.4%),但地方干部对宣传意识形态的媒体的信任度 (完全可信和相当可信共计31.3%)不仅远低于对共产党的信任度,而且也低于公众对媒体的信任度 (完全可信和相当可信共计42.4%)。在中央政府多年强调“依法执政”、“民主监督”的背景下,地方干部对地方人大的信任度 (完全可信和相当可信共计78.0%)仍然略低于对共产党的信任度 (见图4)。这意味着,对于地方干部来说,对党负责、对党忠诚可能依旧要高于对法负责、对法忠诚。这一调查结论与一些学者20年前的研究结论保持一致①James D Seymour,“Cadre Accountability to the Law”,The Australian Journal of Chinese Affairs,No.21(Jan.,1989):pp.1-27.。

但要说明的是,因本调查74.9%的受访者是共产党员,在“一党执政”的制度环境下,地方干部身在体制内,填答对共产党的信任度时存在可信度偏低的可能性,受访者对意识形态宣传平台的信任度也许更能反映地方干部对意识形态的真实态度。数据显示,地方干部对媒体的信任度远远低于公众对媒体的信任度 (图3),对媒体的信任也远远低于对人大和共产党这些权威机构和执政党的信任 (见图4)。因为中国的媒体主要是官方的意识形态宣传载体,地方干部对意识形态宣传载体的低信任度,在一定程度上表明官方意识形态的控制力在削弱和下降。但是,即使在无记名问卷调查中,共产党依旧在卷面上获得如此高的信任度,从某种程度上说,在地方干部的心目中,共产党的权威性大于可信性。

图3 共产党、媒体可信度 (公众与干部的态度比较,%)

图4 共产党、媒体可信度与全国人大可信度比较 (%)

3.各级政府信任度

有学者研究指出,我国公众对政府的信任呈现出“差序政府信任”分布,即对行政级别较高政府的信任度高于对行政级别较低政府的信任度,对中央政府的信任度高于对地方政府的信任度①李连江:《差序政府信任》,《二十一世纪》,香港中文大学中国文化研究所主办,2012年6月号。。以我们的数据与“亚洲民主调查第三波 (2012)”的数据相比较 (见图5、图6),“差序信任分布”也存在于地方干部群体中,即对中央政府的信任比例 (83.0%)高于对地方政府的信任比例(69.1%)。但地方干部中质疑中央政府可信度的比例 (10.9%,包括有点可信、有点不可信、相当不可信、完全不可信)明显高于普通公众 (3.0%,包括不太可信和完全不可信),地方干部中对中央政府持信任态度的比例 (83.0%,包括完全信任和相当可信)也明显低于公众 (93.2%)。

图5 地方干部对各级政府可信度比较 (%)

图6 公众对中央政府和地方政府的信任度 (%)

地方干部是地方政府的组成部分,似乎应该更信任其所身处的地方政府。数据显示,地方干部中认为地方政府“完全可信”的比例 (37.1%)高于普通公众 (19.5%),但计入“相当可信”后,地方干部中认为地方政府的可信 (包括完全可信和相当可信)的比例 (69.1%)竟略低于公众的76.0%。地方干部中质疑地方政府可信度的比例 (24.7%,包括有点可信、有点不可信、相当不可信、完全不可信)也高于公众 (18.6%)。

总的来说,数据显示,地方干部群体对地方政府和中央政府的信任程度也存在一定的“差序信任分布”,但差序间距小于公众的“差序信任分布”。地方干部对中央政府和地方政府的信任比例均小于公众对后二者的信任比例。

在解释公众对政府信任呈现差序分布的原因时,已有研究提出诸多解释因素。其中最重要的因素有四个:第一,传统政治文化中,皇权崇拜、权威服从的传统;第二,信息的不对称,公众对地方政府政绩的知晓程度远高于对省级、中央政府的知晓程度,政治宣传中的负面报道集中于地方官员,很少涉及到省部级以上官员;第三,公众对政治体制和中央政府的高信任度源于其自身受教育程度和信息识别、价值判断能力的有限性;第四,以“分税制”和“转移支付”为主体的财税体制给公众造成的印象,是经济增长和公共福利的改善都归功于中央政府。从这几个解释因素来看,地方干部因受教育程度和信息识别能力较高、直接参与地方政策的制定和执行,对中央政策的理解力更高、对地方政府运作更熟悉,其对各级政府的信任水平低于公众,与群体特征有关。但是,地方干部因为更了解各级政府的真实信息而信任水平低于公众,也表明地方干部认识到自己所身处的政府部门存在问题,政府在地方干部中的权威性是低于公众的。

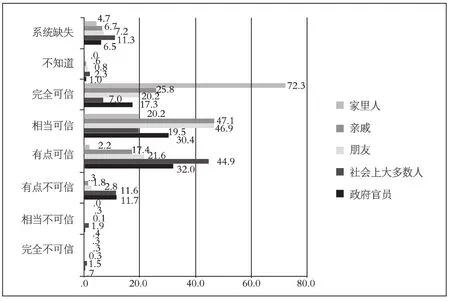

4.官员群体内信任度

除了对公共权力机构的信任,地方干部对自己所身处的“政府官员群体”的信任度如何,不仅是一种自我评价,也是一种社会评价,体现出地方干部对政治人物权威的认可程度。在“人情社会”传统深厚的中国,地方干部对政府官员的信任度 (完全可信和相当可信共计47.7%)低于对家人、亲戚和朋友的信任度 (见图7),但明显高于对“社会上大多数人”的信任度 (完全可信和相当可信共计26.5%)。地方干部对其所服务的“社会上大多数人”的信任度较低,仅四分之一的被访者觉得社会上大多数人可信 (完全可信和相当可信)。

克里瑞 (Cleary)和斯托克斯 (Stokes)在分析阿根廷和墨西哥的政治信任状况时,提出了人格信任和制度信任的区分 (Cleary and Stokes,2006)。人格信任是指民众对政治的信任与期待主要指向公权力者的政治人格;制度信任指民众对政治的相信与托付主要仰赖于制度的规范和约束。在中国的语境下,政治信任可以增加一类——意识形态信任。从上述分析可以看出,如果把政治信任分为人格信任、制度信任和意识形态信任三类,受地方干部信任的程度由高至低的排序为:意识形态信任、制度信任、人格信任;受公众信任的程度由高至低的排序为:制度信任、意识形态信任和人格信任。前文已提出,意识形态在地方干部群体中有较高的信任度,更多是出于对意识形态权威的认可而不一定是其自身信任度最高。对制度的信任高于对公共权力者的政治人格信任,对于官员和公众来说都是如此。制度信任是韦伯对合法性三个来源划分中的法理型合法性 (rational/legal legitimacy)的基础。不同于一些研究得出的关于威权主义国家统治合法性主要源于意识形态权威或领导人的人格权威的结论,本调查数据显示,中国这一威权主义政体的法理型合法性已高于建立在人格基础之上的魅力型合法性 (Charismatic Legitimacy)(Weber,1978)。另一方面也意味着,现代国家的根基——制度的合理性和有效性的提高成为这个政治制度维持下去的根本。然而,不论是公众还是地方干部,他们对政府官员的信任度都是非常低的,如何以制度和规范来约束政府官员进而提高政府官员的公信力,是执政者不得不面临的挑战。

图7 官员群体与社会群体信任度比较 (%)

四、地方干部的政治效能感 (political efficacy)

“差序信任格局”凸显出一个奇怪的现象:在中央集权制的国家里,中央政府享有良好的声誉,而地方政府几乎成为“贪腐”和“低能”的代名词。在“压力型体制”里①杨雪冬:《压力型体制:一个概念的简明史》,《社会科学》2012年11期。,地方政府的自主空间有限,执行的是中央政府、上级政府的政策和命令。为何上级政府的声誉要好于地方政府?已有的研究认为,地方干部因为私利的驱动,基于现有制度设计给予的“基层自主性”(Street-Level Discretion),实施选择性的政策执行②Li Lianjiang,“Selective Policy Implementation in Rural China”,Comparative Politics.Vol.31,No.2 January 1999,pp.167-186;Cai,Yongshun,“Irresponsible State:Local Cadres and Image-Building in China”,Journal of Communist Studies and Transition Policies,Vol.20,No.4 December 2004,p.22.。这些研究的结论意味着,地方干部在现有的体制中拥有一定的能动空间和能力。地方干部如何看待自己的能动空间?这涉及到地方干部的政治效能感 (political efficacy)问题。即,地方干部是否自认为有能力影响政治过程?

政治效能感与政治信任密切相关,政治信任是主观心理态度,政治效能感基于实际政治互动产生,会直接影响政治信任程度的修正。反之亦然,二者互为因果。最早对政治效能感进行研究的是美国密歇根大学调查研究中心 (SRC)的坎贝尔 (Campbell)等人。他们提出,政治效能感是一种个人认为自己的政治行动对政治过程能够产生政治影响力的感觉。有学者进一步将政治效能感区分为内在政治效能感和外在政治效能感两个层面,内在政治效能感指是否认为自己能参与政治、影响政治,外在政治效能感指相信政府会回应自己的需求③Lane,Robert E.,Political Life:Why People Get Involved in Politics.New York:Oxford University.1959.。戴维·伊斯顿简化了政治效能感问题,认为政治效能感就是个体认为自己能够影响政府 (决策)、相信政府能够回应自己的需求④Easton,David & Dennis Jacks,“The Child's Acquisition of Regime Norms:Political Efficacy.”American Political Science Review,Vol.61,No.1:25-38.1967.的一种感觉。

对应于理论界定的逐步简化,对政治效能感的测量也发生了同样的发展趋势。对政治效能感的测量始于美国密歇根大学调查研究中心 (SRC)于1952年设计出的第一套政治效能感测试量表,该套量表测试题目只有四个:(1)有时政治和政府看起来很复杂,不是像我一样的人可以了解的 (政治太复杂);(2)投票是对于像我这样的人能够对政府运作发表看法的唯一方式 (投票是唯一方式);(3)我认为政府根本不会顾及像我这样的人的想法 (官员不关心);(4)像我一样的人根本不会影响政府的做法 (无法评判)。上述问题的答案均采用“同意”与“不同意”两个选项,回答不同意则被认为是具有政治效能感⑤该研究过程在李蓉蓉《海外政治效能感述评》(《国外理论动态》2010年第9期)一文中有详细论述。。此后,经过诸多学者的效度、信度检测,该量表被简化。美国全国选举调查 (NES)仅用三个问题来测量政治效能感:(1)像我这样的人对政府作为没有任何的影响力;(2)我认为政府官员不会在意像我一样的人的想法;(3)有时,政治太复杂,不是像我一样的人能够明白的。台湾学者进一步把效能感测量简化为两个问题:(1)您觉得市民对政府施政有没有影响力?(2)您觉得政府官员会不会重视市民的想法?⑥陈陆辉、耿曙:《政治效能感與政黨認同對選民投票抉擇的影響—以2002年北高市長选举为例》,《台湾民主季刊》,第5卷,第1期 (2008年3月),第101页。

本研究的调查对象是政府官员,采用伊斯顿对政治效能感的界定,参考美国全国选举调查和台湾学者的问题设计角度。本研究通过下列5个问题来测量地方干部的政治效能感:

·您对目前的工作感到满意吗?对工作满意或不满意的原因?

·事业对你的重要程度?

·政治对你的重要程度?

·您在单位里是否发表过您对改善管理、工作创新方面的意见?

·生活中,您是否对物价、居住环境、市政建设等你身边出现的问题提过意见?反映意见的渠道?没有反映过的原因?

因地方干部是政府的组成部分,受访者对自己工作、事业的态度,可以反映出他对自我价值的判断。本调查显示,89.4%的被访者表示满意自己的地方政府干部的职业,满意的原因里排在前两位的是该职业“能够发挥自己的专长”和“对社会贡献大” (见图8)。与此同时,高达94.2%的受访者认为事业对自己很重要。地方政府官员的职业身份获得认可,主要与个人价值能否实现有关,与福利待遇等因素的相关关系不突出。对自己所从事的地方政府工作的事业持高度认可的状况,可以反映出地方干部的职业认同度很高,内在政治效能感很强。

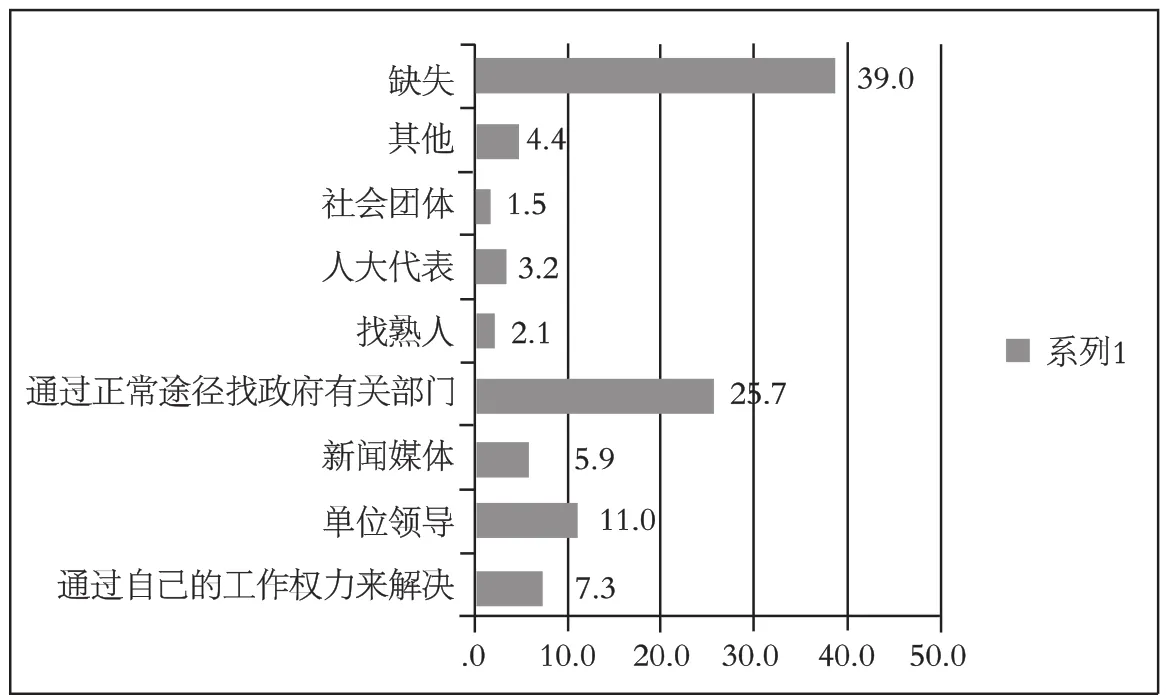

图8 对工作满意的原因 (%)

在外在政治效能感上,62.2%的受访者在单位里发表过关于改善管理、工作创新方面的意见,59.5%的受访者在生活中对物价、居住环境、市政建设等身边出现的问题提过意见,提意见的渠道中,“通过正常途径找有关部门”的比例大大高于私人渠道 (见图9)。虽然在生活和工作中表达过自己关于公共事务意见的比例没有超过2/3,但是高达80.2%的受访者认为“政治对自己很重要”。从这个角度来说,地方干部对政治的理解力和影响力都相对较高。

图9 反映意见的渠道

中国政法大学2006—2008年“中国行政管理体制专项问卷调查”的数据显示,54.9%的公众表示愿意就社区公共事务向居民委员会或有关部门提出建议,33.9%的公众表示比较愿意提建议,8.4%的公众表示无所谓,1.7%的公众表示不愿意提建议;39.7%的公众没有提过建议,60.3%的公众提过建议①房宁:《中国政治参与报告 (2011)》,社会科学文献出版社2011年5月版,第31页。。托马斯·海贝勒等人在2002—2005年主持的“中国城市社区调查”中发现,城市居民对居民委员会工作提过建议或表达过自己意见的,沈阳的为51.7%,重庆的为43.8%,深圳的为40.0%。与上述这些可以反映出公众政治效能感的数据相比较,我们的数据显示,地方干部的内在政治效能感和外在政治效能感均高于公众的政治效能感。地方干部的政治效能感高,可以有两方面的解释:一是现有制度给地方干部提供了能动空间,有进一步变革的空间;二是意味着国家权力机构的控制能力依旧较高,地方干部认为自己有改变现实的能力。地方干部进行政治改革的主观控制能力和客观作为空间较大,这正是现有政治体制的“调适”能力所在,也是现有政治体制的“调适”空间所在。

五、结论与讨论

派伊和维尔巴在《政治文化与政治发展》中指出,考察一个群体或一个区域的政治文化,有四个要素决定了这个群体的政治价值观导向,其中“信任文化”或“怀疑文化”是第一要素②L.W.Pye and S.Verba,Political Culture and Political Development,Princeton:Princeton University Press,1965.pp.3-25.四要素为:(1)信任 (或怀疑);(2)等级 (对上下级关系的看法);(3)自由;(4)国家忠诚度 (地方主义、个人主义)。。本研究显示,在地方干部群体中,信任程度由高至低的排序为:意识形态信任、制度信任、人格信任。而在公众那里,由高至低的排序为:制度信任、意识形态信任和人格信任。这意味着,执政党的意识形态控制力在官僚阶层中依然较强,但官僚阶层内部基于人格信任的领导权威影响力和控制力已明显下降。地方干部的制度信任程度高于人格信任,意味着制度权威的上升。制度权威在地方干部群体中的影响力,在本问卷调查的一个问题中有更直接的体现——“评价政府最重要的三个标准”。地方干部认为评价政府最重要的三个标准依此是:依法行政、尊重公民个人自由、政府公开透明 (见表1)。在地方政府执行者的眼中,制度权威 (依法行政和政府公开透明)的重要性远远大于发展经济、提高工作效率等绩效提升措施的重要性,这既证明这些年来的制度建设取得了良好成绩,也为进一步提升制度合法性提供了较强的制度权威基础。但是,认可程序民主重要性的被访者数量只有认可依法行政重要性的一半,这意味着,中国官员所理解的制度权威更多是成文的法律规章的权威。

相较于政治信任,政治效能感是更具有可测量性的指标。我们的数据显示,地方干部的政治效能感处于较高水平,地方干部对自己的政治影响力持乐观态度和积极行为,既表明了地方干部对现行制度的支持程度,也意味着当前制度有进一步“调适”的官僚基础。地方干部在意识形态上与中央政府保持较高的一致性,但同时也认可新的执政理念。我们的数据显示,93.3%的受访地方干部认为,政治体制改革有利于经济社会发展,73%的受访地方干部认为,国家应该设法减少不平等,而只有18.6%的地方干部认为,经济发展优先于社会公平。当地方政府的执行者已经突破传统意识形态,持有上述有利于缓解社会矛盾、促进社会公平发展的执政理念时,当前政治制度的“调适能力”就有了更大的空间和更坚实的基础。

在戴维·伊斯顿那里,政治信任是政治支持 (扩散型支持)的一种。一个群体的政治信任程度高,则它对政治体制的支持程度就高。政治信任同时是 (外在)政治效能感的基础,政治信任程度高,公众相信政府会回应自己的需求的可能性增加,则政治效能感就高。政治效能感是在实际政治互动过程中产生的,政治效能感高,则意味着行动者得到的制度性回应就高。地方干部的政治信任中,制度信任发挥突出作用,这与地方干部因获得制度性回应较多而表现出较高的政治效能感相验证。地方干部对制度权威的信任与支持,突破了我们对中国官僚政治以“人治”为主的陈旧认识。制度被官僚阶层高度重视,是威权主义国家向现代国家、现代政治制度转变的根本。如前文中所提到的那样,我们对地方干部政治信任和政治效能感的考察,希望激发更多对政治信任和政治效能感的实证性研究,并对当前关于中国政权“威权主义体制的弹性”(authoritarian resilience)和制度调适能力 (Adaption)的讨论有所贡献。

表1 评价政府最主要的三个标准