潜艇特殊环境的研究现状及解决办法*

2013-11-23

(华北电力大学动力工程系 保定 071003)

1 引言

潜艇环境是一个封闭的空间,大多数时间在水下航行,水下的这种特殊环境也决定了潜艇空间的特殊性。为提高潜艇的水下续航力,保证持续作战时间,要求尽可能长时间的使潜艇环境接近大气环境。

潜艇环境复杂,噪声源多,空气污染严重,人体呼吸、口腔飞沫、皮肤代谢以及艇内各种设备及设施,如蓄电池、机电设备、空调、厨房、卫生间等都会排放污染物,此外,潜艇舱室密闭且面积狭小,主推进电机、辅机如空调机组、空气压缩机、泵等机械设备工作的发热量大,舱内温湿度过高。研究潜艇声隐身技术,做好降噪处理,探索污染物控制方法,以及进行舒适性研究,对潜艇环境的改善和作战能力的提高具有重要意义。

2 潜艇噪声问题研究现状及建议

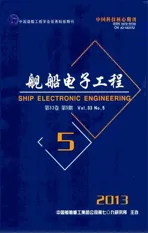

潜艇水噪声主要由机械噪声、螺旋桨噪声和水动力噪声组成,低速航行时潜艇的机械噪声,如主机、泵、管内流动的液体等,引起艇体表面向水中辐射水噪声。中、高速航行时,螺旋桨噪声通过艇体振动、水流轨迹、艇体接触和表面反射传递至声纳影响其自噪声。高速航行时,艇体周围产生湍流,与湍流边界层相关的波动压力向水中辐射噪声,并激起结构振动,向远场辐射噪声[1]。潜艇主要噪声源的传播示意图,如图1所示。

图1 潜艇主要噪声源传播示意图

2.1 研究现状

2.1.1 机械噪声

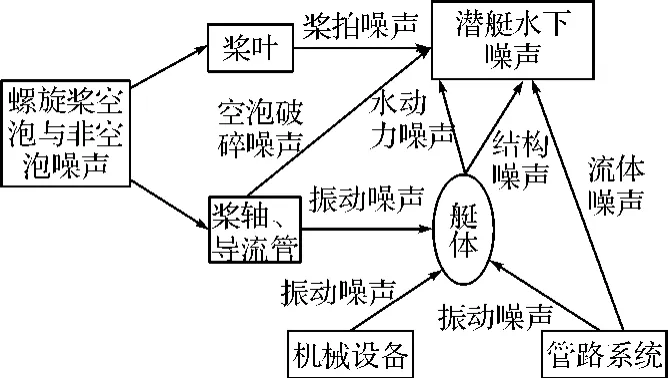

有效控制机械噪声是实现潜艇安静化的首要环节,其控制方法有多种,为了降低艇体的机械振动,普遍从设备选用和布置、敷设阻尼材料、减小共振、吸声和隔声处理等方面入手进行研究。机械噪声的主要控制方法,包括通过输入激励力来预测潜艇水下辐射噪声,机械设备相对集中布置以及采用浮筏隔振装置等[2]。又可采用磁致、压电等智能作动器制作有源隔振元件,代替体积庞大的浮筏等被动减震器[3]。噪声的主动控制在低频信号时的减震效果要优于被动控制,其原理如图2所示[4]。可见,这些方法并没有从艇体本身进行研究。

2.1.2 螺旋桨噪声

图2 主动隔振示意图

螺旋桨噪声是螺旋桨产生的湍流、以及桨叶、轴系等机械振动所产生的噪声,可以根据不同的频谱将其从噪声源中分离出来。航速一定时,螺旋桨噪声随深度增加而降低;深度一定时,随航速增加而增加[5]。为达到降噪目的可深入研究能承受大比压且具有自润滑功能的水润滑轴承材料[6]。控制导流管的振动也能够降低艇体尾部结构的振动,导流管的结构图及振动变形图如图3所示[7]。汪永茂等根据施工建造中的实例,控制变形和防腐等,制作了一种3530kW(4800HP)拖船导流管,获得了理想的效果[8]。此外,螺旋桨空化噪声也是主要的噪声源之一,螺旋桨临界空化速度的理论计算对降低空化噪声有重要意义,具体计算公式如下[9]

其中V是空化临界速度,Γ是Rankine涡的速度环量,r、a是矢径。

图3 导流管的结构图及振动变形图

2.1.3 水动力噪声

降低潜艇水动力噪声也是提高潜艇声隐身性能的一个重要方面,它是由艇体和附体周围的流场产生的。减少水动力噪声的主要方法是从艇体的外形尺寸入手。Moore KJ等探讨了附体形状及相关装置对降低声学和非声学信号强度的能力[10]。多年来人们对潜艇的多种模型进行了水动力噪声实验研究,但大多数的研究都不是实艇试验,徐尚仁对水动力噪声测试中的误差进行了研究,测试环境条件和测量方法是主要的影响因素[11]。

2.1.4 管路噪声

此外,除一些机械设备外,管路系统也会产生振动和噪声,比如液压系统、冷却水系统、通风管路系统等,对管路进行振动特性研究考虑固液耦合作用十分重要,可设计电流变、磁流变阻尼半主动控制系统[12]。

2.2 存在问题及建议

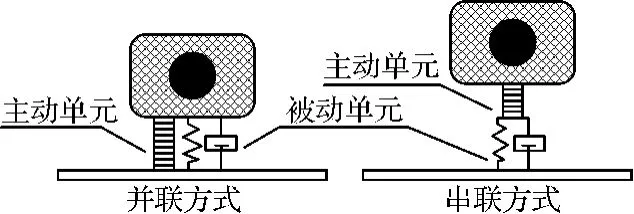

潜艇隐身性是衡量潜艇作战能力的重要指标,潜艇隐身性影响的结构示意图如图4所示。由图4易知,研究潜艇噪声控制是提高潜艇隐身性的重要方法。噪声不可避免,我国对潜艇降噪技术的研究起步较晚,虽然已经有了很大程度的提高,但要实现全面降噪还有待研究。

改进降噪措施的不足之处,比如,敷设在潜艇轻外壳的消声瓦,一般兼有吸声和消声的双重功能,但在300Hz以下的低频段效果并不理想[4]。此外,应尽可能从潜艇本身考虑,与各学科综合研究,在设计潜艇时就充分考虑到最有利的降噪措施。从噪声源出发,研究新型消声材料,进行模拟试验研究,分析在不同位置敷设消声材料对降噪的影响,确定最优方案。

图4 潜艇隐身技术影响结构示意图

3 潜艇污染问题研究现状及建议

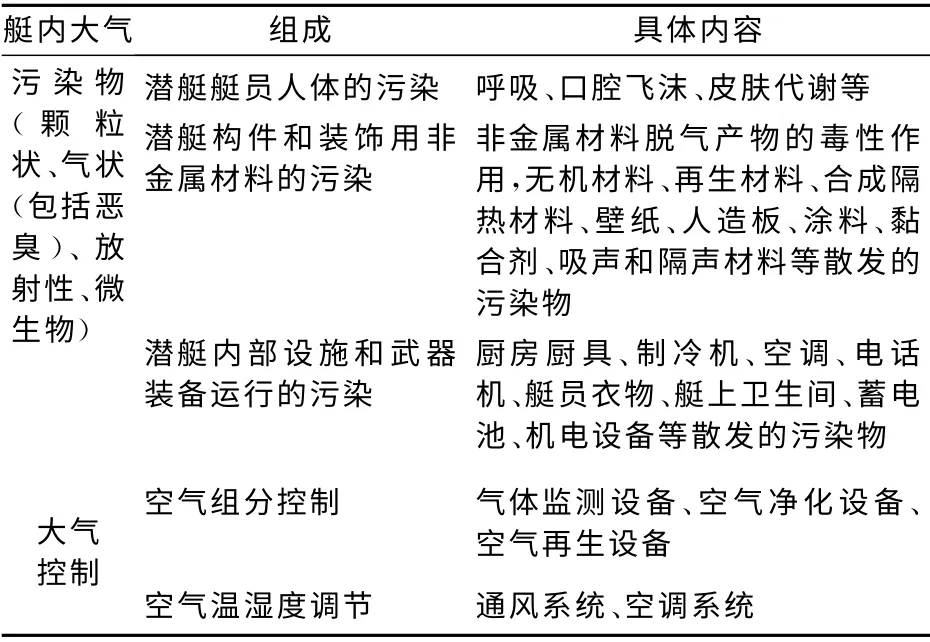

潜艇环境是一个特殊的密闭环境,艇内设备、艇体材料、烹饪以及人体生命活动等都会散发污染物,对潜艇舱室空气污染的控制是提高潜艇战斗力的重要措施。总结艇内的污染物及大气控制设备如表1所示。

表1 艇内的污染物及大气控制设备总结表

污染物采样和样品处理的方法和技术,包括直接、吸收、吸附剂以及滤膜采样法,溶液提取、热解析以及溶液消解技术[13]。潜艇舱室空气污染物主要有四类,即颗粒状、气状、放射性以及微生物污染物。控制污染源可以从限制艇员活动(如吸烟)及用品的使用(如厨房用油),限制潜艇用材,控制设备污染等方面入手。

颗粒状污染物(如人体代谢产生的皮屑)主要以人为来源,经过过滤、静电以及低温等离子体等方式进行清除。放射性污染物(如反应堆对空气的放射性污染)包括放射性气体和放射性气溶胶两种形式,气溶胶的净化一般采用过滤和静电除尘,而气体一般采用活性炭吸附,目前,有一种改进办法,即采用三台活性炭吸附器交替工作,其工作原理如图5所示[14]。

图5 三台活性炭吸附器交替工作原理图

3.1 研究现状

对于潜艇空气中气状污染物(包括恶臭污染)的净化方式,包括活性炭吸附法、催化燃烧法以及等离子体净化技术等。活性炭纤维吸附技术具有直径小(5~30μm),吸附量大,速度快,强度高等一系列优点[15]。一种新兴的净化技术基于TiO2独特的光催化特性,具有快速清洁有害气体,无毒、操作简单、噪声小、能耗低等优点[16]。与其他净化技术相比,潜艇有害气体综合净化技术—吸附富集与催化燃烧联合工艺,具有综合性强、能耗低、寿命长、反应速度快、不产生二次污染、装置可连续运行以及技术成熟等优点[17]。

3.2 存在的问题及建议

目前的污染物控制技术还有待研究改进,就低温等离子净化技术而言,它效率高能耗低,能有效除臭,根本治理有毒的和难降解的物质,但在反应过程中会产生二次污染,产生的臭氧会腐蚀金属,超过允许浓度时还会影响人体健康,技术水平也不高,还不能得到广泛的应用。

污染物治理涉及的研究领域比较广,应集物理学、化学、生物学和环境科学等于一体综合研究,对不同的污染物寻找不同的合理技术手段,并不断探索新型材料和技术。可将多种技术手段的联合应用作为今后的研究方向,如低温等离子体技术与催化技术的结合,以期取得更好的效果。

4 潜艇舒适性问题研究现状及建议

潜艇环境密闭,大多数时间在水下工作,不能像陆地建筑物那样与大气进行正常的通风换气。此外,由于舷外水温较高,舱内空气达到40℃或更高,相对湿度达到50~90%,严重影响艇员的身体健康和工作效率[18]。可见,舒适性是潜艇亟需解决的又一重大问题。

4.1 研究现状

为保证人员的健康,潜艇上装有密不可分的两个系统,即空气再生系统和空气调节系统,在解决人员居住性的前提下,调节温湿度水平,进一步提高了热舒适性。空气再生系统主要包括氧气制备系统、CO2清除系统以及氢气、一氧化碳和其它污染物的净化。目前主要的空气再生手段及方法如表2所示。

表2 空气再生手段及方法总结表

在密闭的潜艇舱室里,空气组分处于不断的变化之中,通过空气再生系统,保证了空气组分满足标准水平。再经过空气调节系统对空气的温、湿度进行调节则进一步满足了人体的舒适度要求,空气调节系统原理图如图6(a)所示。潜艇中的整个潜艇空调系统包括空气再生系统、气体监测系统、通风系统以及温、湿度调节系统。集中布置的系统工作原理图如图6(b)所示。

4.2 存在问题及建议

潜艇环境的舒适性是保证作战能力的关键性问题,保证舒适性的前提是要满足标准的空气组分。虽然目前的一些方法都是比较实用的,但仍存在一些弊端,如氧化剂放氧后的碱性产物吸收CO2,对其反应的时间控制是很难的,易造成氧气过量。而且很多化学反应都会产生大量的热,造成艇内不利的高温环境。此外,潜艇上还存在局部舱室高温的问题。

空气组分的控制是今后研究的重大课题,需要不断探索新的技术手段,可以将“双元系统”作为今后的主要研究方向,不断突破技术瓶颈。对于温、湿度调节系统可以在有条件的基础上进行实艇试验,调节其系统分区等改进措施,尽可能使各舱均达到舒适的水平。

5 结语

以上对潜艇内存在的三大主要问题—噪声问题、污染问题以及舒适性问题,均作出了总结,指出了不足并提出了相应的建议。在今后潜艇环境的研究工作中,还是要以这三大问题为主要内容,不断提出更好的解决方法和新的技术手段,不断提高潜艇的舱室环境质量,保证艇员健康和潜艇作战能力。

[1]章林柯,何琳,朱石坚.潜艇主要噪声源识别及贡献比计算方法综述[R].北京:中国造船工学会,2005:48-55.

[2]姚耀中,林立.潜艇机械噪声控制技术综述[J].舰船科学技术,2007,29(1):21-26.

[3]孔建益,李公法,侯宇,等.潜艇振动噪声的控制研究[J].噪声与振动控制,2006(5):1-17.

[4]俞孟萨,黄国荣,伏同先.潜艇机械噪声控制技术的现状与发展概述[J].船舶力学,2003,7(4):110-120.

[5]胡家雄.从潜艇水下噪声频谱中分离出螺旋桨噪声的研究[J].舰船科学技术,1997:23-27.

[6]何琳,帅长庚,杨雪.潜艇螺旋桨轴承降噪技术研究进展[J].舰船科学技术,2011,33(10):3-8.

[7]李和祥,赵富宽.潜艇螺旋桨导流管结构振动控制的探索[J].舰船科学技术,1985(2):49-57.

[8]汪永茂,金军.船舶导流管制造与焊接工艺研究[J].船舶与海洋工程,2012(3):69-73.

[9]徐亦凡,何成,何斌.潜艇螺旋桨空化临界特性仿真[J].系统仿真学报,2009,21(16):5022-5029.

[10]Moore KJ et al.Vortex control in submarine design[C].Warship'91Interna-tional Symposium on Naval submarines,1991.8.

[11]徐尚仁.水动力噪声测试中的误差及其减小方法[J].舰船科学技术,1994,1(11):214-223.

[12]王艳林,王自东,宋卓斐,王强松.潜艇管路系统振动噪声控制技术的现状与发展[J].舰船科学技术,2008,30(6):34-38.

[13]张洪彬,原霞,杨庆平.潜艇大气污染物采样和样品处理技术[J].舰船防化,2007,(6):11-14.

[14]史德,苏广和,李震.潜艇舱室空气污染与治理技术[M].北京:国防工业出版社,2005:343.

[15]谢志辉,叶齐政,陈林根,李劲.净化潜艇舱室空气的新技术探讨[J].舰船科学技术,2005,27(3):16-19.

[16]郝刘仓,苏浩.TiO2光催化空气净化技术在潜艇中的应用[J].舰船科学技术,2008,30(6):188-191.

[17]祝维燕,宫志刚,张志梅,郭强.潜艇有害气体综合净化技术[J].舰船科学技术,2008,30(6):179-182.

[18]刘荣,杨一评.改善潜艇空调品质和延长水下续航力的研究[J].海军工程学院学报,1996,(4):72-74.