编队协同反导的冲淡干扰决策研究*

2013-11-23

(1.中电科技集团公司第二十九研究所 成都 610091)(2.中国船舶重工集团公司第七二三研究所 扬州 225001)

1 引言

反舰导弹因其射程远、飞行速度快、命中精度高、隐形效果好、威力大和不易拦截等特点,一直成为现代海战中水面舰艇所面临的最大威胁[1]。目前,面对反舰导弹的威胁,水面舰艇除了使用诸如火炮、舰空导弹等之类的硬武器进行拦截摧毁外,常采用电子战系统携带的软杀伤武器对反舰导弹的末制导系统进行有源压制、有源/无源诱偏等技术措施和手段,以达到干扰和破坏反舰导弹对水面舰艇的跟踪与攻击,提高水面舰艇生存力的目的。但在对反舰导弹末制导雷达干扰中,目前应用广泛的箔条冲淡无源干扰仍是一种最为有效的反导手段之一,因为箔条弹形成的箔条干扰云,不仅具有反射面积大、干扰频带宽等特征,而且其空中的漂移速度与舰艇运动速度相近,不易被反舰导弹区分和识别。所以,进一步分析和研究箔条冲淡干扰在舰艇编队协同反导中的应用,仍具有十分重要的现实意义。

近年来,有关箔条冲淡干扰在单舰防御反导中的应用,包括冲淡干扰模型、干扰时机等方面的研究,已在众多学者[2~5]的共同努力下取得到了许多成果。而对于编队协同抗导下的箔条冲淡干扰,应如何合理地分配和调度各舰携带的有限箔条干扰资源问题,目前研究甚少。为此,本文从单舰防御反导的冲淡干扰模型设计分析出发,构建水面舰艇编队协同抗导下的冲淡干扰决策模型,并通过仿真比较,说明其研究方案的有效、可行性。

2 单舰冲淡干扰模型设计

冲淡干扰是指一种用于在来袭导弹的末制导雷达开机前,将干扰弹发射到末制导雷达的搜索范围内而与目标处于末制导雷达的不同分辨单元中,以形成多个假目标来“冲淡和降低”敌末制导雷达对舰艇的搜索和捕获概率的电子对抗措施。但在反导应用中,因存在末制导雷达开锁时间未知、箔条干扰云有限滞空时间以及风速、风向等因素的影响,常使冲淡干扰失效。因此,建立箔条干扰弹发射时机、干扰弹布放位置等模型是十分必要的。

2.1 冲淡干扰发射时机模型

由于冲淡干扰只有在末制导雷达开机前形成才能有效,所以准确把握干扰弹的发射时机是决定冲淡干扰成败的关键。但作为干扰方,当存在对来袭的末制导雷达信号与和参数无先验知识时,对干扰弹的发射时机把握还是比较困难的。为此,这里将根据反舰导弹在末制导段的雷达工作方式,利用本舰雷达对反舰导弹运动航迹的实时观测数据,以及箔条干扰弹的滞空时间等,来建立箔条冲淡干扰的发射时机模型。

设雷达发现反舰导弹时的径距和方位分别为Rt和αt,导弹的飞行速度和航向分别为Vm与Cm,干扰弹发射系统的反应时间、冲淡申请及指控批复时间、干扰弹飞行时间与展开成箔条干扰云的时间总和记为tc,则冲淡干扰的最早有效时间为

而冲淡干扰的最迟有效时间tcmin,理论上应在末制导雷达开锁前,即取

其中,RB为末制导雷达开锁时反舰导弹距离本舰的径距。但因RB未知,造成对tcmin无法确定,所以为了有效地实施冲淡干扰,这里我们根据箔条弹的滞空时间tc0,按如下方法选取最迟有效时间tcmin:

当tc0≥tcmax时,可取tcmin=tc+ΔR/Vm

当tc0<tcmax时,可取tcmin=tc0+tc

其中,ΔR为末制导雷达的距离分辨率。显然,当选取的冲淡干扰发射时机t∈[tcmin,tcmax]时,若末制导雷达还没开锁,则选取的冲淡干扰发射时机是有效的。但若取t∈[tcmin,tcmax]时,末制导雷达已开机,则这时可应用干扰机对反舰导弹的末制导雷达实施有源压制干扰,通过缩小末制导雷达的探测暴露区来配合冲淡干扰的实施。这里,有源压制干扰的时间应以箔条弹发射到展开形成段为准,当发射的箔条弹已展开形成箔条云后,关闭干扰机。

2.2 干扰弹布放位置模型

冲淡干扰通常是对来袭的敌反舰导弹末制导雷达开机之前,将干扰弹发射到受掩护目标1km 左右上空的雷达搜索范围内,并使形成的箔条干扰云与受掩护目标处于雷达不同的分辨单元,以降低敌末制导雷达的捕获概率。这里,因对末制导雷达的搜索规律未知,故需在舰的周围设置左前、右前和左后、右后四个冲淡诱饵,才能得到有效保护。

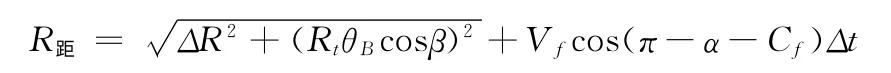

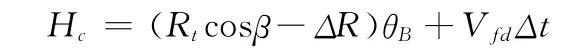

由于冲淡干扰假目标发射的方向与位置取决于末制导雷达的距离和角度分辨力,以及风速、风向。于是,根据反舰导弹的来袭方向,干扰弹的布放模型为

发射的水平距离:

发射的高度:

发射的径距:

四弹发射的舷角:

发射的仰角:

式中,ΔR为末制导雷达的距离分辨率;Δt为期望的冲淡干扰时间,可用代替,tc为干扰系 统反应时间(含发射和展开时间);Rt,α,β分别为干扰弹发射时导弹相对于本舰的径距、方位和俯仰;Vf为风速,Cf为风向;θB为末制导雷达的最小视角;Vfd为箔条下降速度。

3 编队协同冲淡干扰模型设计

编队协同反导是水面舰艇编队对空防御中的一个关键问题,也是一个中心问题。为了辅助指挥员能在瞬息万变的战场态势下根据编队携带的有限干扰资源、战术要求,合理分配和调度编队的反导资源,以便能迅速、准确、有序地进行干扰决策,这里,本文根据来袭导弹对各舰的攻击方向,建立编队威胁矩阵,然后根据编队指控对战场态势的综合分析,按威胁度最大原则协同分配各舰干扰子系统中的箔条干扰资源,以实现编队协同的全局优化冲淡干扰布局。

3.1 威胁矩阵模型

假设舰艇编队的舰数为M,来袭的导弹数为N,导弹来袭方向为Cmi,导弹的速度为Vmi(i=1,2,…,N),则来袭导弹对编队的威胁矩阵为

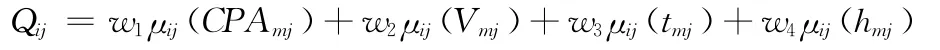

其中,Qij为第i艘舰受第j枚导弹的威胁度,可由航路捷径、来袭速度、飞抵时间和攻击高度的模糊隶属度的加权确定。即

式中,wi(i=1,2,3,4)分别为导弹的航路捷径、来袭速度、飞抵时间和攻击高度的权重因子,且的取值可参考文献[7]确定。

3.2 协同反导优化分配算法

面对多方向来袭的反舰导弹对水面舰艇编队形成的威胁,合理分配和协同调度编队的反导资源显然是十分重要的。这里,本文视各舰为编队的独立决策子系统,根据来袭导弹对水面舰艇编队构成的威胁矩阵,按威胁度最大原则优先分配各子系统中的干扰资源,同时再根据来袭导弹对邻舰形成的威胁,合理调度相邻舰中的干扰资源,以达到编队全局优化布局干扰资源的目的。

假设舰艇编队的舰数为M,来袭的导弹数为N,第j枚导弹对和第i艘舰的威胁度为Qij(i=1,2,…,M,j=1,2,…,N),则算法的具体步骤描述为:

Step1:根据导弹对舰构成的威胁,设置威胁度阈值QC;

Step2:根据整个战场来袭导弹对编队各舰的态势,计算威胁矩阵J,并将其中威胁度小于QC的元素置0,且记Ci为第i艘舰受威胁度非零的导弹集合,i=1,2,…,M,记Dj为第j枚导弹对受威胁舰的集合,j=1,2,…,N,并记Ω={Dj|j=1,2,…,N};

Step3:对Ci中的导弹按威胁度递减排序,i=1,2,…,M;

Step4:以Ci(i=1,2,…,M)中的第一威胁度值,将Ci递减排序,不妨设排在最前面的为Ck,1≤k≤M;

Step5:先取Ck中威胁度最大值所对应的导弹,如j,调度第k舰上的干扰资源进行按单舰防御冲淡干扰布放,然后再取Dj中下一个威胁度大的舰,如p,对导弹j进行冲淡干扰布放,但此时,一方面应检查p舰发射的干扰弹是否在导弹j的搜索范围内,若不在,则取消该干扰弹的发射;另一方面,若p舰发射的干扰弹与前面已发射的干扰弹处于末制导雷达的同一分辨单元内,则也取消该干扰弹的发射;再一方面,若p舰发射的干扰弹,其位置与导弹j位置的连线上若出现其它邻舰,则同样要取消该干扰弹的发射,以确保冲淡干扰的布局对邻舰不造成新的威胁;

Step6:当Dj中对应的舰已全布局完成后,置Ω=Ω-{Dj};

Step7:当Ω=φ时,说明已分配完毕,终止运行。否则转至步骤五,继续协同分配。

4 仿真分析

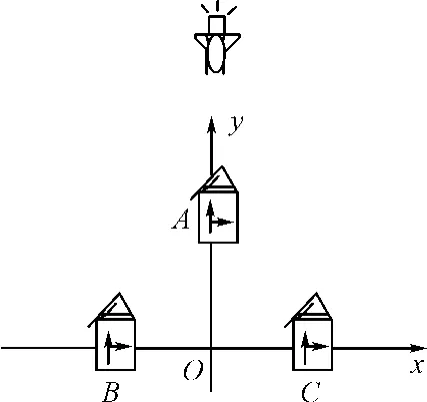

为了说明上述编队协同冲淡干扰分配的合理、有效性,这里,假设水面舰艇数为三艘,来袭的反舰导弹有五枚,编队的队形和导弹的来袭方向,如图1所示。

图1 战场态势

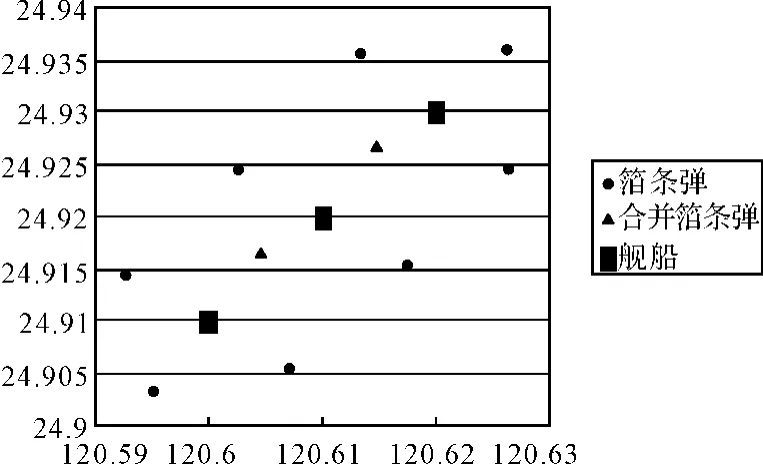

根据以上的条件进行模拟仿真。以下为了便于仿真分析,在分析过程中选取单枚反舰导弹在编队未协同配合和编队协同配合两种情况下进行分析。编队未协同配合冲淡干扰下,冲淡干扰的释放位置如图2所示。

图2 编队未协同配合下冲淡干扰释放位置

编队协同配合冲淡干扰下,冲淡干扰的释放位置如图3所示。

在图2中,明显可以看出三角形的箔条弹位置重复了,应该合并。在图3中合并了该合并的箔条弹,减小了胆量的消耗。

图3 编队协同配合下冲淡干扰释放位置

5 结语

为了提高舰艇编队协同抗导的作战效能,辅助指挥员能在瞬息万变的战场态势下根据编队携带的有限干扰资源和战术要求,合理分配和调度编队的反导资源,以便能迅速、准确、有序地进行干扰决策,这里,本文根据来袭导弹对各舰的攻击方向,建立编队威胁矩阵,然后根据编队指控对战场态势的综合分析,按威胁度最大原则协同分配各舰干扰子系统中的箔条干扰资源,以实现编队协同的全局优化冲淡干扰布局。

[1]邢厚刚,徐红青.干扰反舰导弹末制导雷达方法研究[J].舰船电子对抗,2012,35(3):14-17,22.

[2]胡正东,黄继军,丁洪波,等.舰艇冲淡干扰的作战仿真模型[J].火力与指挥控制,2008,33(4):68-71.

[3]祖康,王雨虹.对单舰箔条冲淡干扰发射时机的选择[J].光电对抗与无人干扰,2002,(1):17-20.

[4]胡生亮,卞小林.舰艇冲淡干扰使用时机研究[J].舰船科学技术,2007,29(2):97-99.

[5]周刚,陈奇.作战中舰载雷达干扰装备的作战使用时机[J].舰船电子对抗,2007,30(6):16-19,25.

[6]曾家有,汪浩.反舰导弹末制导雷达最小方位搜索范围确定模型[J].航空学报,2009,30(12):25-27.

[7]张肃.空中目标威胁评估技术[J].情报指挥控制系统与仿真技术,2005,27(1):41-45.

[8]王大海.反舰导弹突防的干扰与反干扰措施[J].光电技术应用,2007,22(5):31-33.

[9]盖玉华,顾文锦,赵红超.反舰导弹的主要突防技术及其效能[J].海军航空工程学院学报,2008,23(2):23-25.

[10]肖支才,程春华.基于改进遗传算法的反舰导弹协同任务规划[J].计算机与数字工程,2010,38(10).

[11]胡洪宁,周德超,刘忠,等.基于水声传感器网络的隐蔽协同攻击模式研究[J].计算机与数字工程,2011,39(11).

[12]胡生亮,金嘉旺,林龙.单舰反导的冲淡干扰效果评估方法及模型研究[J].战术导弹技术,2007,(4):11-13.