公园绿地过渡空间处理浅析

2013-11-21史瑞芬

张 军 付 妮 史瑞芬

(长治职业技术学院 园艺系,山西 长治 046000)

0 引言

公园绿地过渡空间是指相对于其他不同性质或相同性质的功能空间衔接而言的外部空间。对于衔接或镶嵌这种外部空间,日本景观设计大师芦原义信认为:“外部空间,它以自然的限定作为出发点,但是它的空间形态在自然中有所限定,与广袤无际延伸的自然相反,外部空间是人经过有目的地改造后的一个外部环境,比其原有的自然更具有其意义而言的外部空间。”[1]公园绿地过渡空间作为一种衔接或镶嵌的外部空间,运用不同空间结构、元素和功能将其巧妙地布局和组合,实现两种不同或相近的空间有效地达到既分隔又联系的效果,使人的心理在不同的场所内实现空间上的转换与缓冲,满足人的生活和社会的交往需求。这种镶嵌空间的过渡能够体现自然改造的景观空间与人的精神需求。

1 公园绿地空间分类

按公园绿地的空间构成要素,公园绿地过渡空间可划分为:(1)以地形为主形成连接与分隔的过渡空间;(2)以植物为主形成覆盖与围合或半围合的过渡空间;(3)以园林建筑、小品为主形成的过渡空间;(4)以水为主形成开阔与半开放的过渡空间;(5)以上四者相互融合的过渡空间。

2 游人活动方式与过渡空间感知

2.1 自发活动

公园绿地中人的自发活动是指人本身的生理和心理感知对其在空间中的思维和思想等方面的交往行为。人在经历了繁忙的生活和工作之余,在公园中更多的是享受自然的安静,需要开阔的空间环境与搭配来亲近自然绿色。同时人在紧张的工作和生活中,或生活与工作地间单独穿梭时,在场所转换中需要一定的公园过渡空间设计为其瞬间的心理解压。这就是公园绿地设计作为一种公园过渡空间在城市中所承担的基本功能之一。公园其实就是要承担人在过渡空间中的行为和心理变化的需求。

2.2 社会活动

人的交往主要是在与其他人的交流中实现其交往的目的和活动要求,基本形式是以彼此间的沟通和交谈为主。人与人的交流是在具有不同经历、不同年龄和不同职业的人群中展开的,以相互间的共同的心理和喜好为基础。公园绿地是人群集聚进行交流的重要场所,因此公园绿地空间设计,应依据人的兴趣和喜好,运用不同的园林要素来合理设计镶嵌空间或衔接空间,实现公园过渡空间的联系和分割,从而满足不同社会群体间活动的要求。

2.3 过渡空间的感知

所谓“个人空间”是指个人在某种场所时,对周边环境的某块特定区域的心理占领,在心理学上这块特定区域即是个人活动所需的最小空间范围。这种空间范围不是固定的,而是随着具体情况不同而有所变化。个人空间的感知主要有:领域性、公共性和私密性。环境行为能够使许多人聚集在一起,促进人的交往符合人类需求的空间称为社会向心空间。

从一个空间到另外一个空间功能区的转变,园林景观空间设计所做的不仅是其内部过渡处理,更是空间设计理念的转变。目前所谓休闲城市、旅游城市、生态城市、园林城市和花园城市逐渐成为生活的新风尚和目标,但同时城市的盲目扩张使城市功能区域间的过渡逐渐失去自然环境,城市公园绿地过渡空间成为脆弱的地域文化,市民及游人逐渐失去了对家园归属感的认同。因此,公园过渡空间设计时需要做好观察、调研,分析了解人对自然的需求,从而能更好地使人的活动方式与自然和城市和谐共生。

3 公园过渡空间的处理方法

3.1 公园地形过渡空间处理

对于地形过渡空间的处理,要根据其功能、景观效果、地形类别、空间所在范围等各要素进行合理处理。公园绿地空间地形过渡处理巧妙与否会对园林空间的美学形式、人的空间感官有直接影响,同时对园林空间布局形式、景观理念等方面也会产生相应的关系。

在园林空间中,运用对地形的起伏等各形式的变化,如在基面上拱起、凹入和削切等,构成不同地形形式。在其立面上对其进行挑出或挖空从而形成所谓凹洞、中空、空间中的平台等各种各样的形式。而这些方式从某种方面而言就是在地形和环境空间相交或相接形式上的边缘化与模糊化,所起到的作用就是遮挡视线与分隔空间。分割空间可以使其相互间进行信息的渗透、联系及延伸,使不同的空间相互引导,做到虚实结合、渗透流动,这样,过渡空间具有了缓冲功能、过渡功能和边缘化功能等特点。

北京丽都公园坐落在丽都商圈核心地段,具有典型欧式园林风格。公园小巧精致,景色优美,交通便利,地处闹市却有远离城市喧嚣之感。不同功能空间通过微地形起伏变化过渡处理,不仅扩大了绿地面积,还创造了优美的林冠线和自然的林缘线,使整个公园景色近似自然风光。在不同环境条件和功能区间,营造起伏多变的地形空间,最大限度地满足城市居民对空间的心理需求,调和过多的建筑、道路、广场、桥梁等生硬的人工景观对人产生的心理压抑。公园通过地形处理而形成的缓坡地带在建筑、水体、景观小品之间形成障景、框景、漏景、透景等景观视线,使景色更加丰富。山坡上的植物群落通过地形的变化,使山坡变得郁郁葱葱,创造出优美的林地景观;建筑物旁的地形处理对建筑物起到软化和过渡作用,使地形起伏变化与周边环境更加和谐。

3.2 公园水体过渡空间处理

水具有柔美、流动、纯净等特点,公园绿地空间中水体是划分、围合、组织和引导空间过渡的基本要素,能使得园林空间具有丰富的变化与层次。“青山不变千年画、绿水长流万古诗”是对水体在景观空间中的作用的极佳的描述。水体不仅可以美化环境,而且还可以运用各种组合方式,譬如动水、跌落水、静水、喷涌水等,丰富变换的视觉景观效果,把水的精神内涵表现出来,能给人良好心理美的享受。因此,可以说,水体在公园过渡空间中是视觉上的焦点和活动中心。

古人云:“疏源之去由,察水之来历。”依据人的心理,以水做视线的传递和诱导。水体可以作为贯通、穿插、延伸不同或相同空间的纽带,使空间景观形成有机的统一整体,从而产生良好的景观渗透效果,使空间实现有效过渡和流动。水景设置的距离与视线合理就会起到相应的分隔作用,从而灵活地将不同的功能空间有效隔离。水具有特殊的色、声、光等作用效果,使空间形成一个似隔非隔、似连非连、似有似无、似限非限的过渡空间或模糊空间,再利用例如植物、小品、山石与水的结合处理,使得空间层次变得更具有丰富性。总之,设计时充分利用水的自然特性、人的亲水性,会使空间流动和过渡合理有序。例如杭州长桥溪公园水体形式丰富,水池、溪流与跌水依据地势相互穿插,并形成岛屿、漫滩地带,水生植物在其中成为主角。曲线形道路系统围绕水系环状布局,或趋之或远之,趣味盎然。

3.3 公园植物过渡空间处理

植物空间是由虚和实两方面组成。虚表示空间场所,实表示植物的形体。植物所围合起来的空间具有浪漫和诗情画意的效果,是靠空间形状的各种变化来实现的,而所谓空间是对植物形态的运用这一“实”来体现。因此植物空间的处理是虚实结合的关系处理,就是在平面上植物的组合关系与周围空间的链接和镶嵌,表现为凹入和凸出;同时在立面上的围合与半围合,是靠树枝和树冠虚实相互渗透,使得群落有一定层次感和厚度感,并通过顶面上的遮蔽与虚化的效果等形成植物本身空间结构特色的过渡空间[2]。例如花港观鱼公园,全园分为红鱼池、牡丹园、花港、大草坪、密林地五个景区。花港观鱼雪松大草坪面积约14 080m2,是花港观鱼公园内最大的草坪活动空间。雪松大草坪以高大挺拔的雪松作为主要植物材料,在体量上相互衬托,十分匹配。雪松集中种植体现树种的群体美;适当的缓坡地形,更突出了雪松伟岸的树形。四角种植方式,既明确了限定空间,又留出了中央观景空间和活动空间,景观效果与功能都得到了满足。设计师更多地从人性场所寻找或者创造景观场所,并呵护心灵,使人在景观场所中得到归属感和认同感。

园林植物也是一个动态的空间,随着季节变化植物本身也会发生相应变化,这是植物生物学特征所决定的,并影响植物空间景观变化,使公园绿地空间具有动态性。

植物在过渡空间的实践和应用应根据不同或相同空间在整体上的布局、形态、大小等要求,合理利用植物本身或环境的功能进行过渡空间上的处理。

3.4 公园建筑过渡空间处理

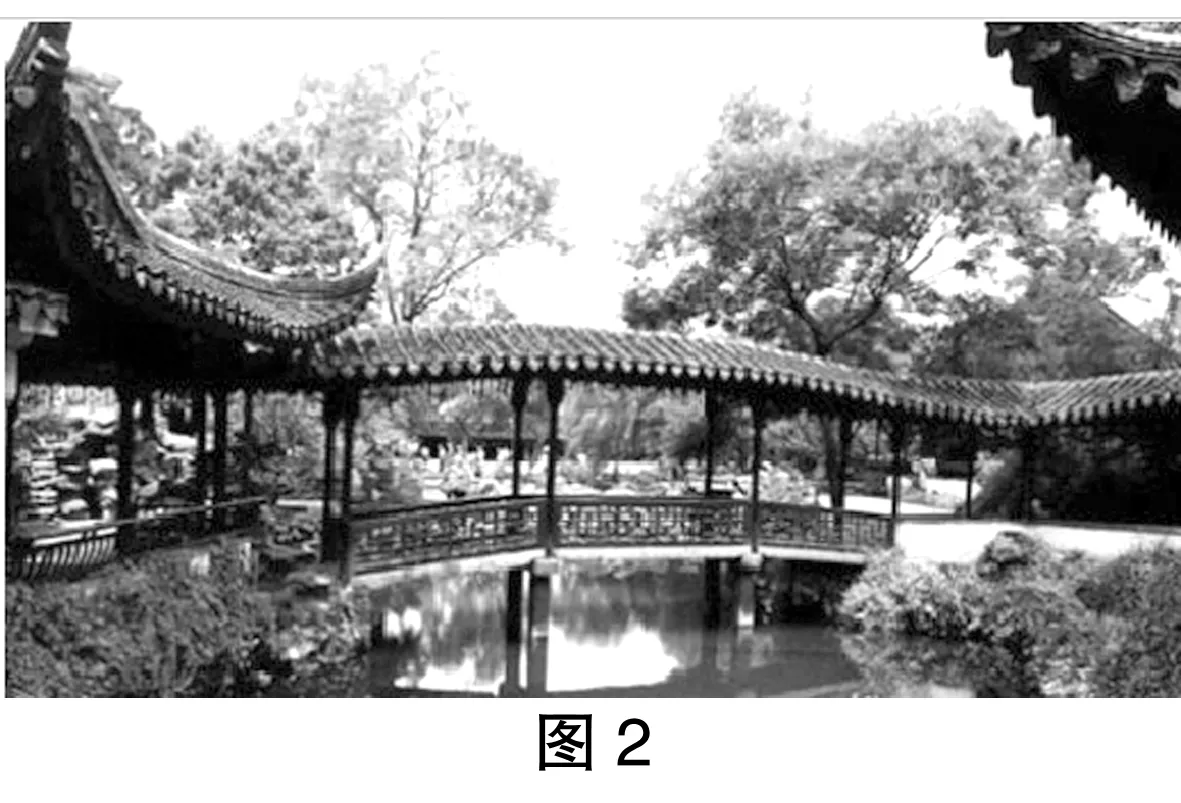

公园建筑、建筑小品及门、窗、墙等园林造景要素利用其自身构成的特点使其与环境之间互相连接、渗透,形成一个新的空间层次,使环境之间多了一个分割、漏透、过渡、融合的空间秩序。它与周围环境的景观特征实现内部交汇、流转,也为人们提供休息、交谈的理想场所。例如拙政园的水廊——小飞虹(如图1、图2)的建筑形式通透开敞,内部虚空,自然飘逸,调节园林布局疏密,划分空间,也组成不同格调的景区[3],形成独具魅力的园中景致。

这些不同的建筑形式在空间中彼此相连,与其周围环境有机融合,使空间过渡变得张弛有序。

3.5 公园通道过渡空间处理

公园绿地中的园路主要是以步行为主。以步行为主的内部交通空间,为交流创造了轻松、安全的环境,并形成尽可能紧凑的空间体系。园路具有划分和组织功能空间作用,因此,以园路为空间纽带,将不同功能空间有机联系与分割,并通过步行空间网络,使空间在过渡上产生一定的流动性和景观的渗透性。

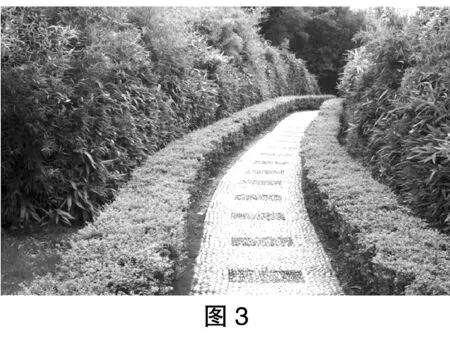

所谓的公园通道过渡空间,是指在通道两侧形成的过渡空间。例如,运用尺度较高的竹类植物与低矮的灌木组成两侧空间,与鹅卵石铺装的园路形成了以园路为主的过渡空间(如图3),为人们在公园中游憩与交流营造了一种轻松、安全的氛围,使得过渡空间具有流动性。

3.6 公园多元素过渡空间处理

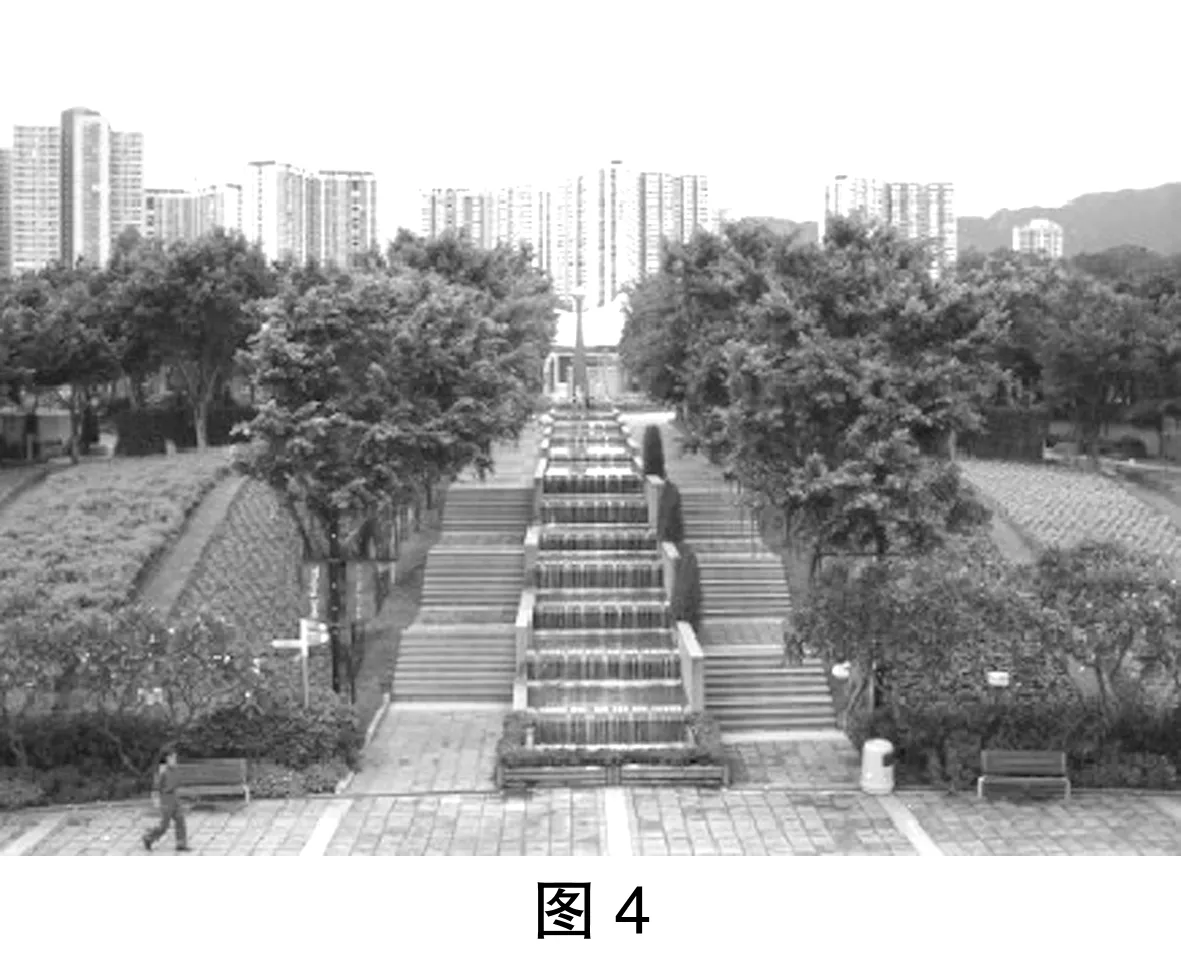

公园绿地空间的过渡处理,不仅是采用单一的造园元素进行处理,而且还要采用多种造园元素进行处理。这种多元素的空间过渡处理,一般情况下,是以某一元素为主体并融合多元素。例如运用以通道空间(如图4)为主要元素,配以叠水、植物、花卉、建筑小品等多元素组成的过渡空间处理,或是以水体元素为主运用其他多种元素组成的过渡空间。因此,运用两种或多种元素共同形成景观,更复杂的穿插、渗透、映衬等组合关系形成的过渡空间,即所谓的多元素过渡空间处理。

通过总结我国关于公园绿地在地形、植物、水体、建筑、通道和多元素组成的过渡空间处理方式研究,及过渡空间在公园绿地的实践处理,为公园绿地过渡空间设计提供借鉴。

参考文献:

[1][日]黑川纪章.城市设计的思想与手法(第1版)[M].覃力,译.北京:中国建筑工业出版社:2004:144~147.

[2]何平,彭重华.城市绿地植物配置及其造景[M].北京:中国林业出版社:2001:132~136.

[3]彭一刚.中国古典园林分析[M].北京:中国建筑工业出版社:1986:213~225.