WTO贸易救济措施争端解决的绩效分析——基于动态非平衡面板数据模型系统GMM检验

2013-11-21杨仕辉郭艳春

杨仕辉,郭艳春

(暨南大学经济学院,广东广州510632)

一、引 言

相比GATT下的47年有记载的280多起争端案件,WTO自1995年成立截止到2011年12月31日的短短17年间,贸易争端数已达427件(见表1),约有三分之二的案件已经得到解决或执行。其中涉及到贸易救济措施(TRM:Trade Remedy Measures,包括反倾销、反补贴和保障措施)的争端共136件(约占总争端案的三分之一);中外贸易争端共计31件(而且近年来有不断增加的趋势),而涉及到贸易救济措施的争端共14件,约占中外贸易争端的一半。可见,贸易救济措施争端无论是在WTO争端解决还是在中外贸易争端解决中都占有重要地位。众所周知,中国近20年来一直是国际反倾销、反补贴和保障措施打击的首要目标,可以预知,随着中国经贸的日益强大,未来中外贸易争端会不断增加,特别是在贸易救济措施领域的中外争端会成为焦点。由于我国加入WTO的时间不长,缺乏利用WTO争端解决机制的经验,究竟其绩效如何,还很难下结论。我国许多学者一直认为中国加入WTO可以利用其争端解决机制来解决中外贸易争端,这有道理,事实上WTO争端解决机制也解决了不少重大的贸易争端,发挥了重要的作用。一方面,经济的发展使得贸易规模扩大从而产生更多的纷争;另一方面,当出现贸易纠纷时,成员方也愿意寻求WTO争端解决机构的援助。近年来,中国也主动、积极地寻求WTO争端解决机制来解决中外贸易争端。WTO建立了一套贸易规则,但其中的贸易保护措施也得以在WTO框架下合理地在全球日渐盛行,以致各国在理解各自利益的同时,也向对手学习有价值的保护本国利益的方法。那么,WTO争端解决各阶段的策略选择及其贸易绩效究竟如何,是否真的就和各成员方的美好愿望相一致?只有进行理论和实证分析后才可能明晰。

由于WTO受理的争端涉及到GATT/WTO管辖的所有协议,目前能查齐全的争端案件涉及的产品海关编码的主要是贸易救济措施争端和个别领域(如农产品争端),本文重点就WTO争端解决机制在贸易救济措施争端中的贸易绩效进行实证分析,为我国政府在中外贸易争端解决中的策略选择提供重要的参考依据。本文的主要贡献是基于四阶段WTO争端解决博弈策略选择和WTO争端解决的时间不等长的特点,并考虑争端涉及的产品贸易数据的可获得性,首次构建动态非平衡面板数据模型,采用系统GMM检验方法对WTO贸易救济措施争端解决的绩效进行实证分析。

表1 1995-2011年WTO受理的争端及涉及中国的争端案件统计

二、国内外研究动态

1995年成立的WTO在GATT的基础上对其争端解决机制在许多方面进行了改革创新,很大程度上改善了争端双方信息不对称状态,如设立了上诉机构以减少专家组报告中可能存在的错误,任何一方对专家组的决定不服均可向上诉机构提出上诉;同时为了避免被诉国不执行WTO的最终决定,还引进了报复机制等;在专家组报告和上诉机构报告通过方面,废除了GATT“一致同意”原则,实行“反向一致同意”原则,从而大大提高了争端解决机构(DSB:Dispute Settlement Body)作出决定的效率,并避免了决定的不公正性等。WTO的争端解决机制是以GATT争端解决机制四十多年实践为基础发展起来的不断完善与创新的机制,其特点、原则、目标、规则及程序都比GATT有明显进步,更能体现公正、有效性,已逐渐得到各成员方的信赖与支持,尤其是发展中国家在参与国际贸易时对WTO争端解决机制越来越重视。WTO争端解决机制较GATT时期更能够保障发展中国家在WTO协议下的贸易权益,但是,发展中国家受本身的人力、资本以及法律专业素养限制,而未能更有效使用争端解决机制。

(一)WTO争端解决的优越性

Staiger(1995)[1]的调查结论显示,理论界普遍认为GATT的争端解决机制是一种国家间无限重复的、非合作的、关税设定的触发战略。Bagwell,Staiger(1999,2001)[2-3]认为 GATT 中互惠原则和最惠国待遇原则可以确保多边贸易效用,国家据以解决由强加单方面的最优政策而引起的贸易驱动的“囚徒困境”问题,但是实证证据并不充足。Bown(2002)[4]收集整理了GATT下从1947年到1994年间的约250起正式的贸易争端案例数据,Bown(2004)[5]首次使用实证方法分析了缔约方在谈判回合中调整贸易政策时选择违背或是遵从GATT规则的成因,发现国家间实施报复性贸易政策是产生争端的实质性原因。Jackson(1997)[6]在WTO建立之初就做过这方面的研究,他认为相比GATT的“权力导向”,WTO下新的争端解决机制更强调“规则导向”,争端解决机制被足够合法化将会使得挑起争端没有障碍。Chang(2002)[7]从另一个角度来看WTO的进步性,研究发现,相比GATT时期的对专家组报告通过的阻扰概率,WTO争端解决案件中败诉方提出上诉的概率明显要高,从而为自己争取最大的潜在利益。

国内也有学者专门研究过WTO相比GATT争端解决机制的改革效应,谈毅、金玥瑶(2011)[8]在提出一系列假设的基础上,以1980-1994年间GATT框架下的226个争端案、2001-2006年WTO下的136个贸易争端案件为样本研究对象,通过实证论证了争端解决机制改革的效用,发现发展中国家作为申诉方会比发达国家作为申诉方获得更多的应诉方让步,WTO更加注重维护发展中国家的利益。然而,除了WTO争端解决机制,国际贸易争端解决机制还包含双边谈判、诸边一体化。李春顶、赵美英(2011)[9]用一个博弈的理论框架对这三种机制之间的选择和优劣进行比较,从国家及贸易产品市场类型差异的角度分析了不同解决机制下单国的福利以及世界的总福利状况。结果发现,对于具有市场势力的大国来说,参与国越少的机制对其越有利,而对于没有市场势力的小国则是参与国越多的机制对其越有利,同时多国参与的机制也更有利于世界的总福利。

多边磋商一再陷入僵局,Iida(2004)[10]对WTO的效率提出质疑,而WTO司法性的体现——WTO争端解决机制——首当其冲成为被问责的对象,作者从解决争端、阻止单边主义、确保公平的竞争环境、协调贸易和非贸易问题、平衡立法和司法职能五个方面衡量WTO争端解决机制是否有效,从而界定了WTO争端解决效应。左海聪(2004)[11]根据国际司法体制的构成要件,理论上论证了GATT争端解决机制的准司法性和WTO争端解决机制的司法性并分析了其独特性,从而反驳了“WTO争端解决机制是调节体制”、“WTO争端解决机制是仲裁体制”等观点。同时,国内的学者从研究发展中国家参与WTO争端解决的有效性方面强调了争端解决机制的公平合理性,指出其存在有力地保护了发展中国家的正当利益。如徐根旺、刘力(2005)[12]通过数据统计分析与理论探讨阐述了WTO争端解决机制何以有效;张永昌、权家敏(2012)[13]基于单边行动和WTO争端解决机制选择的基础,采用Probit模型进一步检验了双边磋商和WTO争端解决机制的选择问题,考察了影响机制选择的因素。

以上这些研究均是将WTO争端解决机制与其他机制比较来体现其独特性及优越性,是横向的对比研究,但是却没有考虑到WTO争端解决机制本身在处理争端时的绩效。

(二)WTO争端解决运作效率与策略选择

Young和Umbricht(2001)[14]最早对WTO争端解决实践进行统计分析,总结了其实践特点,统计指标为1995-2000年的219个争端案件涉及的成员国、争端解决的方式、WTO成员国对上诉机构评审机制的应用、争端涉及的产品类型与措施类型及诉讼涉及的协定和条款。之后,Kara和Simon(2004)[15]做了新的分析,主要针对1995-2003年发生的WTO争端案件涉及的领域和产品、申诉国和被诉国的分布情况以及争端解决选择的方式等方面,其结论是争端参与方主要是美国与欧盟,争端解决的方式以磋商解决为主。纪文华、姜丽勇(2005)[16]对1995-2004年间WTO争端解决机制的运作效率进行了初步的统计,发现其效率不高,并具体地介绍了中国参与WTO争端解决的两个案例以及美国参与WTO争端解决的基本情况。然而这种粗略的检验方法还有待在日后的研究中被严谨的实证分析所取代从而对结论进行重新定位。杨仕辉、吴哲(2005)[17]对GATT/WTO争端解决实践进行统计分析,通过对比GATT时期贸易争端解决实践的情况分析,发现WTO争端解决机制的特点、原则、目标、规则及程序都比GATT有明显进步,更为公正、有效,并逐渐获得了各成员方的信赖与支持,尤其是发展中国家对WTO争端解决机制越来越重视。杨仕辉(2006)[18]率先对争端解决策略的分类进行统计分析,分别从参与争端的主要成员、贸易救济措施争端解决与其他措施争端解决策略分析,重点比较了贸易救济措施中反倾销、反补贴和保障措施争端解决的策略,得出了不同经济水平国家在各阶段的策略选择存在较大差异,而与贸易措施关系并不明显的结论。

(三)WTO争端解决效率的实证分析

Bown(2004)[19]以争端前一年到后三年的贸易差额作为被解释变量,用来衡量贸易自由度,使用了GATT/WTO下1978-1998年间发起并结案的37起贸易争端案例为截面数据做了OLS估计,解释变量包括争端产品进口占被诉国市场份额、双边救济的份额、专家组判决的虚拟变量、是否涉及非关税壁垒以及最主要考察的虚拟变量“是否为WTO案件”,考察比较了发展中国家参与GATT/WTO争端解决绩效。Bown(2004)[20]在研究GATT时期争端解决与一国非法/合法保护措施策略选择的关系时,选取1973-1994年间进口保护的245起案例做最大似然估计及固定效应模型。Moon(2010)[21]引入虚拟变量、建立多元回归模型从多方面研究发展中国家在WTO争端解决机制中地位的改变,发现WTO的争端解决机制(DSM:Dispute Settlement Mechanism)在处理发达—发展中国家的争端时并没有出现显著的不公平对待现象,肯定了该机制的公平性。国内学者中,曾寅初等(2007)[22]研究了农产品国际贸易争端的影响因素,选取了四个特征因子——国家农业政治力量、农产品贸易特征、国家经济发展水平及国家农业资源禀赋,建立Logistic模型对二分变量估计。胡晓琳(2011)[23]选取1995-2005年提出诉讼并且结案的案例,用争端前后两国间的贸易额变化衡量争端解决效应进行了计量分析,并进一步探讨影响争端解决效率的因素。实证结果表明,争端解决用时、申诉国向被诉国出口比重、专家组的判决结果都会显著地对争端解决贸易效应产生影响,而被诉国向申诉国的进口比重并不具有显著性。这些实证分析在研究方法上有了很大创新且剖析更加透彻,但也存在如下不足:一是受多种因素制约,作者在模型中选取的样本数有限,即使不考虑争端性质的差异化,其结果也是较难令人满意;二是模型的实证方法过于简单,作者仅通过建立的平衡动态面板数据模型使用一个普通最小二乘线性回归来检验结果,不符合争端解决时间长度不等的客观事实(短的1年解决,长的8年多解决),且没有考虑到样本本身存在的内生性与多重共线性等。

总之,上述这些研究都有很多值得借鉴的地方,使用的模型也各有特点,但不足之处是没有考虑到争端解决各案件非均等时长的特点。因此,本文的研究基于四阶段WTO争端解决博弈,针对WTO争端解决的时间不等长的特点,构建非平衡面板数据模型采用系统GMM检验方法对WTO争端解决绩效进行实证分析。具体说来,文中实证分析的样本将细分为反倾销、反补贴与保障措施争端案件三部分。

三、模型选取及变量描述

(一)动态非平衡面板数据模型介绍

研究面板数据时,当案例中的个体都是在整个样本范围内进行观测时,被称为“完整的面板”或者是“平衡面板”,然而研究的样本中有时会出现某些个体的数据缺失(比如个体死亡、企业倒闭或者兼并、个体不再参与调查等),或者新的个体在后来才加入到调查中来。在这种情况下,每个时期观测到的个体不完全相同或者每个个体所考察的时间长度不等,被称为“非平衡面板数据”(unbalanced panel)或者“不完全面板”(incomplete panel)。国外很早就有学者开始了利用非平衡面板数据进行研究,Roodman(2006)[24]基于“小T大N”面板模型针对近年来颇受青睐的Arellano和Bond(1991)[25]、Arellano和Bover(1995)[26]以及Blundell和Bond(1998)[27]提出的线性广义矩估计(GMM)的Stata实现做了详细介绍,开发了xtabond2命令,有利于使用者用于做差分GMM和系统GMM估计,作者不仅介绍线性GMM的估计方法,还演示了如何控制固定效应的时间跨度、克服回归因子的内生性与面板模型中自相关性的检验。

(二)WTO争端解决绩效动态非平衡面板数据模型的构建

1.模型选择的理由。1995-2011年的WTO争端解决实践中,案例虽然只有427个,但案件涉及的领域众多,涉及的产品HS编码无法全部获得,还有很多案件没有结案,而已结案件中,争端的结案时间持续长度从1年到8年不等,时间跨度太长,如使用平衡动态面板数据模型只能对结案时间在2-3年内的争端进行实证,对于跨度超过3年的、且争端解决中各阶段策略选择时间不等长的,就必须用非平衡动态面板数据模型。另外,考虑到样本长度的问题,Comtrade可以查得1993-2010年间的贸易数据,截取最大争端跨越年度为5年,若选用平衡面板模型研究争端前后两年的贸易值时,只有1995年之后发起的争端且在2004年之前结案的案例作为样本,这是因为为使争端持续时长只有一年的案例研究的时间序列长度也为9,需要考察的是争端发起的前两年到后5年,这时,使得面板模型被解释变量有效的结案年度不可能超过2004年。然而,使用非平衡面板数据时,样本选择范围为1995年之后发起且2008年前结案的争端案件,相比平衡面板的情形考虑更为周到全面。非平衡面板数据的误差项既考虑了未观测到的个体效应,也关注到未观测到的时间效应,是一个双因素误差的回归模型。

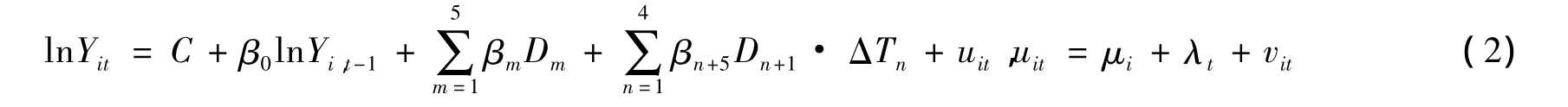

2.模型设计与变量选择。根据Wansbeek和Kapteyn(1989)[28]提出的非平衡面板双因素误差回归模型:

其中,NT(NT≤N)表示第T年个体观测值的数量。本文模型设定如下:

其中,Yit表示第i个个体第t个观察年度的进口贸易额(美元),考虑到模型使用的是贸易对数值,如果贸易数据为0会使其对数无意义,用1替代;Yi,t-1表示 Yit的一阶滞后项;Dm(m=1,2,3,4,5)是虚拟变量,ΔTn(n=1,2,3,4)为争端解决时间长度(年),uit为随机干扰项,μi为未观测到的个体效应,λt为未观测到的时间效应,vit表示剩余的随机误差项;对于第 i个个体,其观察值的数量为 Ti∈[5,9],t∈(3,Ti-2)为案件进行年,考察争端前后两年的贸易效应。具体含义和设置见表2。

表2 变量的含义与解释

(三)样本及数据来源

受制于模型实证需要的争端产品HS编码和贸易数据的可获得性,本文选择的样本来自于Bown整理的争端案例(由于1992年前以及2011年后的贸易数据无法获得,样本为WTO成立以来1995-2008年间发起并结案的反补贴案例共11个)和临时性贸易保护措施数据库,并筛选符合研究条件的、具有HS编码的争端案例,再根据案例所属争端类别通过查找Bown建立的相对应的“临时性贸易保护措施数据库”,整理成HS6位的海关编码,以便获取进出口贸易数据。由于每个争端案例所涉及的产品数量从1个到170个不等,为了弥补样本案例数不足的缺陷,这里以每个案例对应的不同争端产品为一个个体。样本争端产品进口贸易数据来自于Comtrade数据库,自变量中虚拟变量分别根据争端是否在该年发起、专家组成立、专家组决定申诉方、败诉方上诉且上诉决定支持申诉方以及结案(磋商解决、中止专家组工作、达成相互满意解决、被诉方执行WTO决定)而设置,争端解决过程中各阶段时间长度根据实际天数除以365(保留四位小数)得到,各案件各阶段的时间数据和策略选择来自于WTO争端网。

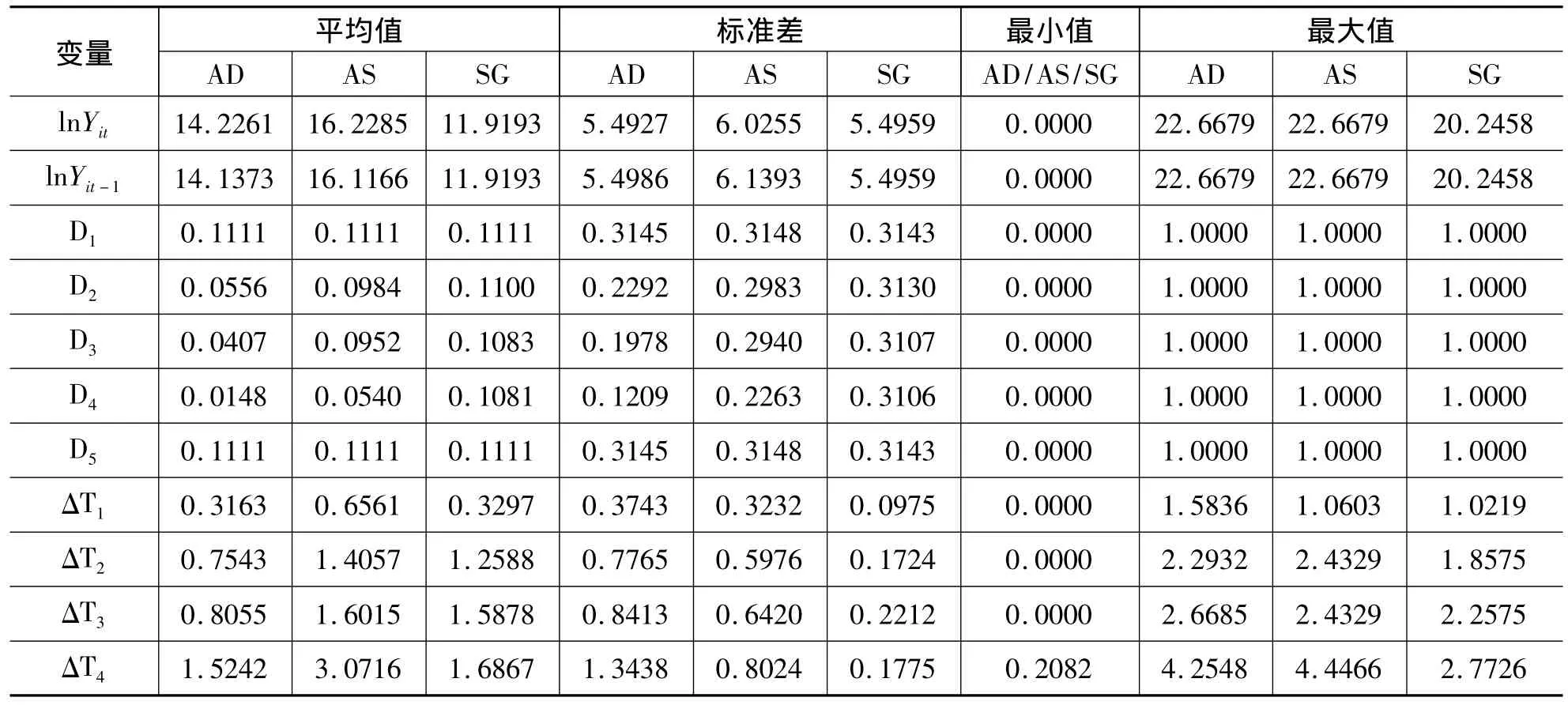

表3 各变量的统计特征值

本文实际使用的是51个争端案件的1023种产品作为研究的样本,其中反倾销(AD:Anti-Dumping)争端数为20个(含双反争端案件)涉及90种产品;反补贴(AS:Anti-Subsidy)争端案11件涉及到35种产品;保障措施(SG:Safeguard Measures)争端案20件共898种产品。考察年度从争端申诉方向WTO争端解决机制提出磋商请求的年份前两年开始,直到争端结束后两年。表3列出了三种贸易救济措施争端各变量的统计特征,实证分析软件是Stata 11.1。

(四)内生性问题

无论是平衡动态面板数据模型还是非平衡动态面板数据模型,在估计时可能存在以下问题:由于因变量的滞后项作为解释变量,从而导致解释变量与随机扰动性相关(即解释变量具有内生性),滞后项的内生性会使得误差项产生动态面板有偏从而导致估计结果发生偏差,使得根据估计参数进行的统计推理无效;对于非平衡面板数据模型来讲,那些原来在样本中但后来丢掉的个体,如果其被“丢掉”的原因是内生的,即与扰动项相关,还有可能发生会导致样本不具有代表性,从而导致估计量不一致。广义矩估计方法(GMM)用来克服动态面板数据出现的上述问题,GMM估计方法的好处在于它通过使用前期的解释变量和滞后的被解释变量作为工具变量克服内生性问题。可供选择的解决办法有两种:差分GMM或者系统GMM。由Hansen检验、AR(1)和AR(2)检验是否为无偏估计。Hansen检验可用来判别并选取合适的工具变量,Hansen检验的原假设为:过度识别限制是有效的,即工具变量有效。在原假设成立的条件下,Hansen统计量服从自由度为r-k的卡方分布(r是工具变量的秩,k是估计参数个数)。在0.01的显著性水平下,当p<0.01时,拒绝原假设,即工具变量无效;当p>0.01接受“过度约束正确”的零假设,即工具变量有效。根据Hansen检验“工具变量合适”的原假设,如果Hansen统计量p值大于0.01,表示在1%的显著性水平上工具变量的选择是合理的,否则就不合理。AR(2)在0.05以上表明不存在二阶序列相关,其值越大越好。

四、WTO贸易救济措施争端解决绩效的实证分析

本文首先采用固定效应模型对扩展的争端解决绩效方程(1)进行最小二乘法检验,接着选择系统GMM估计方法进行参数估计,它同时解决了内生性与异质性所带来的问题,得到稳健估计值。

(一)WTO争端解决绩效实证结果

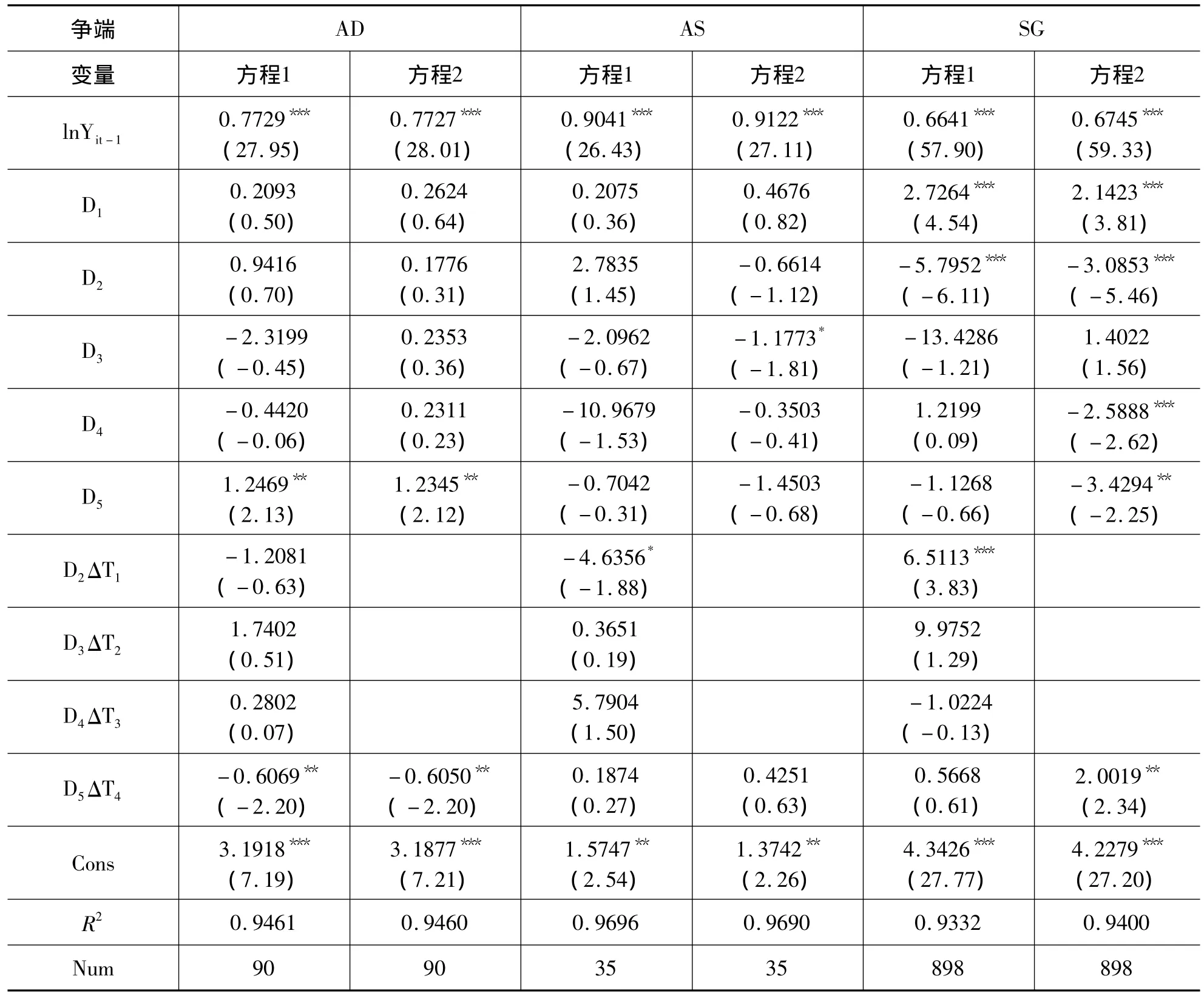

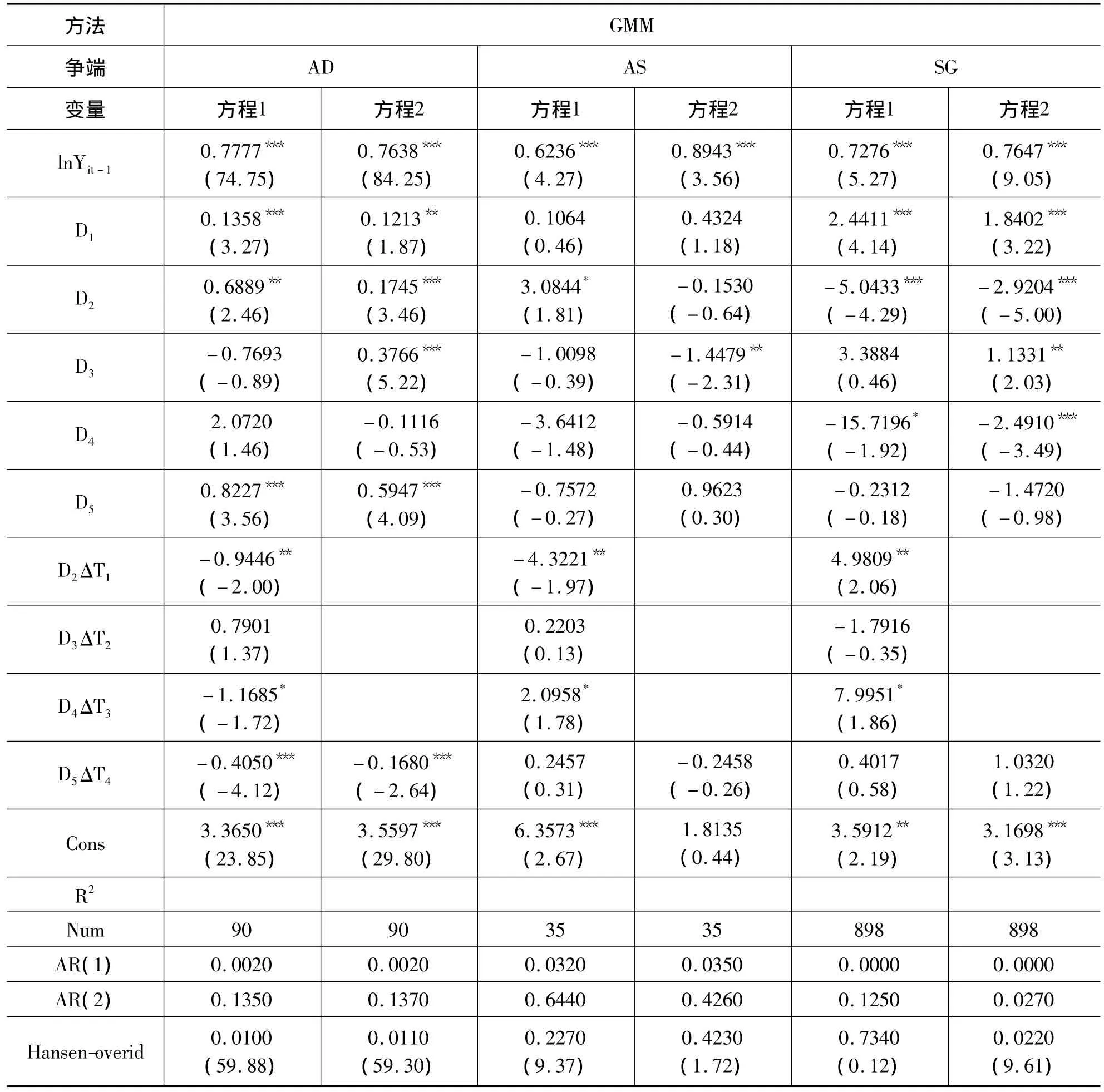

表4、表5中列出了以反倾销、反补贴及保障措施争端案件作为样本的普通最小二乘法OLS和系统广义矩估计法(SYS-GMM)检验的结果。在做OLS估计时,方程1的拟合优度都很高,但是有部分的变量不能通过显著性检验,且很多变量系数的正负号与预期相悖,除了一阶滞后项解释变量与常数项,仅反倾销争端的参数D5及D5*ΔT4、反补贴的参数D2*ΔT1以及保障措施案件的D1的回归系数具有合理性且显著。在SYS-GMM检验过程中,逐步回归得到方程2的参数估计值,拟合优度仍很高,反倾销中D5及D5*ΔT4、反补贴的参数D3以及保障措施的D1、D2、D4、D5及D5*ΔT4的回归系数都显著。无论是方程1还是方程2,lnYit-1与常数项的系数值都高度显著且合理。Hansen统计量的 p值(分别为0.011、0.423、0.022)均在0.01的水平下显著,不拒绝过度识别限制有效的原假设,表明所选2阶滞后项作为工具变量是有效的。同时,AR(2)的 p值分别为0.1370、0.4260、0.0270,接受残差序列不存在二阶自相关的原假设,因此,估计结果是稳健的。

(二)结果分析

分析回归结果可以得出如下结论:

1.发生贸易纠纷时,争端案的申诉方上诉至WTO的争端解决机构(D1)的回归系数为正值,对于反倾销、反补贴以及保障措施分别为0.1213(5%显著水平)、0.4324(不显著)、1.8402(1%水平上显著)。说明一国在面对贸易争端时,积极援引WTO争端解决机制是能够在一定程度上挽回贸易损失的。WTO争端解决机制为向WTO多边贸易体制提供安全以及预见性方面发挥着核心作用,其目的在于保证争端获得积极的解决。

2.专家小组的成立都会对双边贸易产生显著影响,但这种影响是不定向的,可能是积极的也可能是消极的,这将视情况而定。当磋商阶段双方未达成和解时申诉方要求WTO成立专家组的请求被接受是会有效率的,虽然这种效应有时并不是很有说服力。专家小组的判决是支持申诉方时,明显地增进了申诉方在整个争端过程中获胜的希望,从而形成对双边贸易正的促进力量。在反倾销争端的实证结果中这一系数值为0.3766,而在保障措施中为1.1331。WTO中的DSB决策程序具有准自动性的特点,在设立专家小组、通过专家小组及上诉机构报告等重大问题的决策方面,除非所有成员协商一致反对该请求(或报告),否则,该请求(或报告)就被争端解决机构接受或通过,这种称之为“反向协商一致”的决策方式是相比过去GATT争端解决“协商一致”决策方式的一项重大改进。

表4 WTO贸易救济措施争端解决绩效OLS估计结果

3.败诉方上诉至上诉机构时,上诉机构的裁决倾向于支持申诉方。在这种情况下,经验表明将不利于双边经贸关系的发展,因为上诉机构的终裁报告已经作出且仍然支持申诉方,这对申诉方出口贸易具有显著的负面效应,但这种负面影响只是阶段性的。可以从表4中看出,D4的各系数为负,但除了保障措施中,其他情形下是不能通过显著性检验的。败诉方(申诉方或者被诉方)在专家小组阶段没有获得满意结果,继而向上诉机构提出上诉请求对两国贸易产生负向影响,WTO的争端解决机制相比GATT时期的又一创新——设立了上诉机构以加强对专家组报告的审查,当任何一方对专家组的决定不服均可向上诉机构提出上诉,败诉方继续上诉导致两国对于争端产品的贸易变得更加谨慎。上诉机构的设立,在某种意义上说有助于防止和缓解自动通过专家小组报告所产生的消极因素,预防当事方阻扰专家组报告的通过。但同时,上诉机构的评审也会削弱专家组报告的权威性,以抵消部分专家组单方面产生的效应。

表5 WTO贸易救济措施争端解决绩效SYS-GMM估计:稳健性结果

4.结案D5(包括磋商解决、中止专家组工作、达成相互满意解决和执行WTO决定等结案情形)的回归系数为正值,反倾销案件的实证结果显示该系数值为0.5947且通过1%显著性检验。表明双方在争端解决过程中达成的磋商解决、请求中止专家组工作、取得相互满意解决或者败诉方执行WTO决定对申诉方出口贸易具有显著的促进作用。专家组报告或者上诉机构报告在DSB通过之后,案件正式进入执行阶段且其作出的裁决具有较强的法律效力,WTO争端解决机制对败诉方的执行起到监督的作用,被诉方必须在规定期限内向DSB通报其对所通过的报告中提出的建议所打算采取的措施,一般说来,当被诉方不能立即执行时,双方会协商一个合理期限。

5.本文所需重点考察的D5*ΔT4的系数在反倾销情形下显著为负,表明对上诉到WTO争端解决机构的争端案件,尽快结案或者败诉方及时执行WTO裁决将有利于促进双边贸易关系走向积极方向,这种影响的程度且是中度的(其系数值为-0.1680且在1%水平上显著的)。在反补贴案件中该系数也符合预期为负值,但是并没有通过显著性检验。WTO争端解决机构对争端解决的运作实践的时间有着严格的规定:其中磋商时间为60天;专家组阶段一般不超过6个月;上诉机构作出报告不应超过60天,特殊情况下也决不能超过90天等。在本文研究的样本中,自申诉方上诉之日起到结案时的平均时长(见表3)反倾销为1.5242年,反补贴平均持续时间最长为3.0716年,保障措施为1.6867年。对于一些国家来说,尤其是出口依存度比较大的发展中国家作为申诉国时,即使在WTO争端解决中最终获得了DSB的支持,但由于败诉方的执行过程过于缓慢甚至是故意拖延执行,在这期间该国出口所遭受的经济损失也将是巨大且无法弥补的。目前,尚没有形成一种比较完善的强制性力量来约束这种肆意妄为的行为,因此当申诉国越依赖于被诉国市场时,败诉的被诉国执行DSB裁决的时间拖得越久,申诉国所遭受的贸易破坏效应就越明显。

五、结论、建议与展望

本文根据WTO争端解决时长不等及在贸易数据可获得的前提下,首次建立了WTO争端解决绩效的动态非平衡面板数据模型,并分别就反倾销、反补贴及保障措施争端解决绩效进行了实证分析。结果表明:积极援引WTO争端解决机制是能够在一定程度上挽回贸易损失的,尤其是双方在争端解决过程中达成的磋商解决、请求专家组中止工作、相互满意解决或者败诉方执行WTO决定对申诉方出口贸易等均具有促进作用;尽快成立专家组以及越早结案将有利于申诉方;WTO争端解决成立专家组耗时越久,案件的持续时间越长,将越不利于申诉方。

为此,本文提出如下政策建议:

第一,WTO争端解决绩效还是存在的,因此如果发生贸易争端,我国无论是作为申诉方还是被诉方都应积极利用WTO争端解决机制来解决中外贸易争端。事实上WTO争端案件中约三分之二的案件还是得到了解决,表明利用WTO争端解决机制已成为各成员方解决贸易争端的重要途径和策略。

第二,短期来看,在现有WTO争端解决机制存在缺陷的情况下,如果我国处于争端申诉方,应尽快寻求磋商解决、请求专家组中止工作、相互满意解决等途径来结案,以尽快结案,减少中方贸易损失;如果对方败诉,我方应积极监督对方尽快执行WTO决定;如果我方处于被诉方,则应主动坚持由WTO裁决,一方面争取更长的时间结案,为我国产业提供有效的保护,另一方面也从中积累相关经验,毕竟我国对WTO争端解决机制及其裁决、辩论等还缺乏全面的了解。

第三,长期来看,还应设计出更好的争端解决机制,以避免成员方利用WTO争端解决机制的缺陷来反向博弈。要缩短WTO争端解决程序的时间规定并严格执行,将争端解决时间的负面效应降到最低。争端双方都要善意利用WTO争端解决机制,如果反向博弈,利用WTO争端解决机制的缺陷来选择争端解决策略,势必会使WTO争端解决效率低下,甚至重蹈GATT争端解决机制瘫痪的覆辙。由于WTO存在致命的弱点,如果不加以改革,WTO争端解决的绩效是难以提高的。要将“损失补偿”机制引进到WTO争端解决机制中,即被诉方应对WTO争端解决裁决有理且受损的一方给予“损失补偿”。乌拉圭回合达成的WTO争端解决机制属于纠偏机制,目的是让成员方回到执行WTO协议的正常轨道上来,至于偏轨期间双方的损失和收益,根本就没有纳入WTO争端解决机制的考虑之中。因此,即使争端能得到解决,通常也是违法方纠正错误行为,或被授权报复,没有对败诉方在争端解决过程中给受害方损害的追溯惩罚措施。由于不考虑诉讼期间和执行的合理期限内的损失,即使达成相互满意解决,或者是违法方执行了WTO决定,但损失终归是回不来了。另一方面,这一延误可能已使申诉方的出口受到实质性的影响。但问题是被诉方经济水平越高,其选择上诉到上诉机构的概率也更高,两者成正相关关系,如果都这么拖延下去,采取这种“针锋相对”的博弈策略,恐怕WTO争端解决机制将难有作为了。让受损的一方来承担过错方引起的损失,权利与义务不对等,这本身就不利于受损方。

第四,为发展中国家提供法律援助。发展中国家诉讼难度大,面临“选择方面的明显不对称”。虽然WTO争端解决不收取诉讼费用,但诉讼涉及到很多复杂和技术性的事项,发展中国家缺少能胜任的法律专家,只能求助于发达国家的律师和专家,不仅费用高昂,而且效果也似乎不明显。

本文对未来研究的展望:对于WTO争端解决机制的设计及其绩效的评价,在GATT时期就成为各缔约方关注的焦点,经过近半个世纪才终于在乌拉圭回合达成现有的争端解决机制,尽管已经取得了巨大的成功。如1995-1999年期间解决了GATT时期遗留的、悬而未决的疑难案件,但2002年后随着案件的增多,其缺点和绩效的评价也逐渐引起学术界(尤其是法学界)和各国政府的高度重视。目前从实证角度来评价WTO争端解决绩效的研究成果还不多,且多使用的是平衡动态面板数据模型,本文建立的动态非平衡面板数据模型可以更好地评价WTO争端解决绩效。但由于影响争端解决绩效的因素众多,不仅仅是经济因素,还受到争端方国家实力(及其报复能力)、对WTO争端解决机制和WTO有关协议的理解、成员方国内游说集团的博弈、争端败诉的声誉等的影响,本文的研究没有考虑这些因素,且案件样本还不够多,有待进一步完善。可以相信,随着案件的日益增多和未来多边谈判的推进,WTO争端解决机制肯定会进一步得到完善,我国应对此加以重视和研究,客观地提出改进方案;另一方面,关于WTO争端解决绩效的实证研究也会因此而得到丰富。

[1] STAIGER R.International Rules and Institutions for Trade Policy[M]//GENE M GROSSMAN,KENNETH ROGOFF.Handbook of International Economics.New York:Elsevier,1995:1495-1551.

[2] BAGWELL B A,STAIGER R W.An Economic Theory of GATT[J].American Economic Review,1999,89(1):215-248.

[3] BAGWELL B A,STAIGER R W.Reciprocity,Non-Discrimination and Preferential Agreements in the Multilateral Trading System[J].European Journal of Political Economy,2001,17(2):281-325.

[4] BOWN C P.The Economics of Trade Disputes,the GATT's Article XXIII and the WTO's Dispute Settlement Understanding[J].Economics and Politics,2002,14(3):283-323.

[5] BOWN C P.Trade Disputes and the Implementation of Protection Under the GATT:An Empirical Assessment[J].Journal of International Economics,2004,62(2):263-294.

[6] JACKSON J H.The World Trading System:Law and Policy of International Economic Relations[M].Cambridge MA:MIT Press,1997:1-453.

[7] CHANG P.The Evolution and Utilization of the GATT/WTO Dispute Settlement Mechanism[R].RSIE Paper,No.475,2002(8).

[8] 谈毅,金玥瑶.WTO争端解决机制改革效用的实证分析[J].国际经贸探索,2011(1):52-56.

[9] 李春顶,赵美英.国际贸易争端解决机制的选择及有效性:理论与中国抉择[J].财贸经济,2011(5):86-92.

[10] IIDA K.Is WTO Dispute Settlement Effective?[J].Global Governance,2004,10(2):207-225.

[11] 左海聪.论 GATT/WTO 争端解决机制的性质[J].法学家,2004(5):152-160.

[12] 徐根旺,刘力.发展中国家参与WTO争端解决机制的有效性及其对中国的启示[J].财贸经济,2005(6):76-80.

[13] 张永昌,权家敏.争端解决机制选择的经验研究[J].国际经贸探索,2012(2):103-112.

[14] YOUNG D P,UMBRICHT G C.WTO Dispute Settlement 1995-2000:A Statistical Analysis[J].Journal of International Economic Law,2001(1):213-230.

[15] KARA L,SIMON L.WTO Dispute Settlement 1995-2003:A Statistical Analysis[J].Journal of International Economic Law,2004,7(1):169-181.

[16] 纪文华,姜丽勇.WTO争端解决规则与中国的实践[M].北京:北京大学出版社,2005:209-261.

[17] 杨仕辉,吴哲.GATT/WTO 争端解决实践的统计分析[J].统计研究,2005(5):53-58.

[18] 杨仕辉.贸易争端解决的博弈分析与策略选择[M].北京:中国经济出版社,2006:81-110.

[19] BOWN C P.Developing Countries as Plaintiffs and Defendants in GATT/WTO Trade Disputes[J].The World Economy,2004,27(1):59-80.

[20] BOWN C P.On the Economic Success of GATT/WTO Dispute Settlement[J].The Review of Economics and Statistics,2004,86(3):811-823.

[21] MOON D.The Changing Status of Developing Countries under the World Trade Organization Dispute Settlement Mechanism[J].Pacific Focus,2010,25(1):136-160.

[22] 曾寅初,吴金炎,夏薇.农产品国际贸易争端及其影响因素的实证分析[J].世界经济研究,2007(3):50-54.

[23] 胡晓琳.WTO争端解决机制绩效的实证研究[D].广州:暨南大学经济学院,2011:25-29.

[24] ROODMAN D.How to Do Xtabond2:An Introduction to“Difference”and“System”GMM in Stata[R].Center for Global Development,No.103,2006(12).

[25] ARELLANO M,BOND S.Some Tests of Specification for Panel Data:Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equation[J].Review of Economic Studies,1991,58(2):277-298.

[26] ARELLANO M,BOVER O.Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-components Models[J].Journal of Econometrics,1995,68(1):29-51.

[27] BLUNDELL R,BOND S.Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Penal Data Model[J].Journal of Econometrics,1998,87(1):115-143.

[28] WANSBEEK T J,KAPTEYN A.Estimation of the Erro-components Model with Incomplete Panels[J].Journal of Econometrics,1989,41(3):341-361.