北宋都水监治河体制探析——以黄河水患为视角的考察

2013-11-20牛楠

牛 楠

(安徽师范大学历史与社会学院,安徽芜湖 241003)

黄河水患一直是历代统治者最为关心的问题之一,“自古匈奴、黄河世为中国患”[1](P7441)。而北宋时期,黄河水患更成为北宋政府亟需解决的棘手问题。在黄河水患的不断冲击下,北宋政府建立了专门性的治水机构都水监,并根据河患不断变化的特点,适时调整都水监的机构设置。但在进一步对都水监组织结构进行合理优化之时,又时常受到变幻无常的黄河水患的干扰,使北宋政府难以及时有效地治理黄河水患,致使北宋政府在其中后期六十余年的时间里,不得不面对“盛宋之隆,河数为败”[2](P677)的尴尬局面。

一、北宋黄河水患的特点

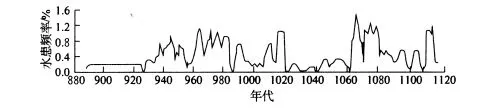

北宋时期,黄河水患频发,亘古未有。学者顾祖禹曾在总结黄河水患时感慨黄河水患:“兆端于周,而浸淫于汉,横溃于宋。”[3](P2103)在北宋的 167年里,黄河中下游地区发生河患共计89次。由此可知北宋水患发生的频率为53.29%,即大约每2年发生一次水患。可见北宋时期河患发生的频度之高,密度之强是前所未有的。运用5年滑动平均数法计算五代至北宋时期每一特定年份发生河患的频率,并绘制从唐僖宗光启元年(885年)至南宋高宗建炎二年(1128年)的243年间河患频率5年滑动平均数的变化趋势,可见唐末至北宋末年黄河中下游的河患的严重程度。如图1戴庞海、陈峰《北宋政府治理黄河的主要措施》文中所作唐末至北宋末黄河下游水患水患频率五年滑动平均数变化趋势图所示:

图1 唐末至北宋末黄河下游水患频率图

从宏观上看,在北宋长达167年时段里,水灾具有高频度爆发的特征。与此同时,从各类史料中可知水灾在一年中的时间里也具有相对的集中性特点,即北宋时期水灾具有季节和月份特征,如北宋水灾在时间上多集中在夏、秋之际。根据郭志安在《北宋黄河中下游治理若干问题研究》一文中相关水灾概况统计表所载月份和季节出现次数①郭志安在《北宋黄河中下游治理若干问题研究》文中所述的月份和季节,有时可能在同一时间有数次水灾的爆发,但因其多是相互诱发,形成连续性的水灾发生,本文将其视为一次较大的水灾。,可统计出北宋水患月份和季节特征。

河患的频繁爆发,使得北宋广大地域遭受严重的水灾。受灾区域几乎遍及黄河中下游的河北路、京东路和京畿地区,北至宋辽边界的白沟河,南至两淮地区;东至大海,西至潼关。据统计,造成改道的决溢在北宋共有9次,在这9次黄河改道的史料记载中,黄河在澶州地区改道5次,在滑州地区改道3次。据郭志安《北宋黄河中下游治理若干问题研究》中北宋黄河中下游主要河流的水灾概况统计表,可统计出北宋黄河中下游地区,自仁宗嘉佑三年(1058年)至徽宗宣和五年(1123年)的75年间河患的时间和空间点。

综上可知,北宋时期黄河水患与其他历史时期相较,水患更加频繁。尤其是在北宋168年的时间里表现出高频度的特征,而在一年中,水患也集中爆发于夏、秋两季。同时也明显表现出河患频发的地域性,即北宋时期,黄河水患频发于河北路的黄河中下游地区的澶、滑、大名等地区。由此可知,北宋时期河患无论是在大时段或小时段的时间上,还是在空间上具有爆发的集中性和反复性的特点,因此河患一旦爆发,对当时沿岸州县危害极大。且在当时生产水平极其落后的情况下,河患的治理对于北宋水利机构都水监也是一项极大的挑战。

二、黄河水患对都水监构建的动力

北宋黄河水患的集中性特点,使北宋建国之初,治水体系面临着极大的压力,至北宋中后期,北宋政府原有的治水体系再也难以有效治理黄河水患的爆发。皇佑三年(1051年)五月,在三司的建议下,北宋政府“置河渠司于三司”[4](P450),专门负责“黄、汴等河堤功料事”[1](P2469)。此时的都水监“隶三司河渠司”,是个无实际职权的行政机构。然而,在河渠司建立之后,河患并未有所减轻。从上文“北宋水患频率五年滑动平均数变化趋势图”中可知,河渠司设置后,平均每年都有水患爆发,与设置之前的水患状况并无很大改变。并且由于水患爆发的集中性,使得治理水患的难度增加,而河渠司在此时“令行下诸州军文字,虽令指挥辖下州军,缘别无定式……以此亦难集事”[1](P2469)。为改变此种局面,恢复都水监治水职事逐渐为朝野所倡议,“近世以来,水官失职,……然非专置职守,则无以责其任,非遴择才能,则无以成其效,宜修旧制,庶以利民”[4](P4534)。特别是嘉佑三年(1058年)七月,“京、索、广济河溢,浸民田;原武县河决汴堤长城口,漂浸封丘等处苗稼”[5](P1327)。这次水患发生在每年的七月水患集中的季节,并且水患辐射北宋统治腹心的广大地区,河渠司因“难集事”,难以专心治理河事。面对如此危局,当年的十一月,北宋政府“置在京都水监……罢河渠司”[6](P450)。

都水监设置之后,面临着北宋建国以来水患发生频率最高、河患最严重的恶劣局面。从水患频率五年滑动平均数变化趋势图中可看出,在都水监设置后的十年间,即嘉佑三年的1058年至至熙宁元年的1068年,水患发生频率是整个北宋最高的时期。同时,水患的严重性并不仅体现在河患的频度上,更为重要的是这一时期,远离中央都水监的黄河中下游的北部中段和边疆下段的广阔地区,自嘉佑五年(1060年),黄河自大名府决溢后,便成为北宋中后期黄河决溢的重灾区。这一时期以开封为中心的黄河中下游腹心上段地区无一次水灾发生,而河北中枢地区的大名和河北边疆地区的恩、冀等州却数次发生决溢的情况。

在此种情况下,北宋政府不得不考虑向地方派出都水监的临时机构,便于就近治理河事。而澶州位于京畿与河北边疆地区的中心位置,自唐末五代起,造舟为桥,横跨黄河,北宋建国后更是遥控河北的重要枢纽,在此种情况下作为水患最严重的澶州是临时性派出机构的理想驻地。因此,北宋政府不久便“置局澶州,号外监”,专门负责黄河决堤改道后的治理工作,“领黄河决堤改道后修治公事”[7](P373)。如熙宁四年(1071年)正月,内侍程昉外都水监丞出外治理河事,即“宫苑使、带御器械程昉为都大提举黄御等河,同签书外都水监丞”[4](P2673),然而随着北宋政府对河事的检视的重视,外监在外巡视河堤日益常态化,并形成了外监定期巡视河埽的制度。直至北宋后期,这一制度仍在施行,“每遇涨水,水官、漕臣不辍巡视”。最终在元丰三年(1080年)的元丰改制后,北宋政府从制度上确立都水监丞一员在开封本司,两员在澶州置局治理河事,正式形成都水监内、外监丞制度。后北宋政府又设置都水使者,管理外监,计共置使者一人,丞二人,主簿一人,即“都水使者、丞、主簿四员”[4](P8120)。

都水监设置后,黄河水患在这一时期出现巨大变化,水患的重灾区逐渐由对北宋威胁极大的京畿腹心地区逐步向黄河下游沿岸扩散。面对黄河下游河患频繁爆发的严重情况,元丰三年(1080年)八月,中书吏房向北宋政府建议说:“都水职务,什九在外,而外监丞一员,所在繁重,谓在繁重,谓宜轻之,则事均而易举。本房欲令外都水监丞司治河阴县,旧都大司为治所,分怀、卫,西京、河阴,酸枣、白马四都大河事隶之,……外都水监丞北司治北京金堤,旧都大司为治所,分澶、濮、金堤东流南、北两岸四都大河事隶之。”[4](P7468)后北宋政府采取了中书吏房的部分建议,对外都水监机构进行了调整,将外监一分为二,分别置外都水监南司和北司。外都水监南丞后在同年九月,改为南外都水监丞司,驻地设在澶州;而外都水监北丞被改为北外都水监丞司,最初也驻地澶州。然而在元丰五年(1082年)六月,“河溢北京内黄埽”[5](P2287)。同年九月,“河溢沧州南皮上、下埽,又溢清池埽,又溢永静军阜城下埽”[2](P2287)。黄河中下游边疆下段地区水患不断爆发,且有跨州连郡的泛滥之势。为加强对下段河患的管理,元丰六年(1083年)七月,北外都水监丞司移驻大名府金堤,就近治理水患。

与此同时,在南、北外监之下,北宋政府于元祐二年(1087年)也广设修河司,专门负责河患发生地段的河事。前文中书吏房的建议中,记载北宋政府在沿河州县置八大都提举修河司,但在实际治河中,北宋政府则根据水患集中性的特点,设置修河司。在具体修治河埽堤岸时,因时而置、因地而名,分别负责所辖河段的河埽治理事务。如戴潜、高继密负责修治澶、滑、安利军、天雄军、濮、郓、齐等州广阔地域的河堤时,北宋政府即设置澶、滑、安利军、天雄军、濮、郓、齐州界都大提举修河司。此外还有范子渊负责修治大名府金堤时,北宋政府置大名府界金堤修河司,即“都大提举大名府界金堤范子渊等开修直河”[4](P6033)。可见,南、北外监下辖修河司并不固定,因事而置,事毕即罢。

由上可知,北宋中后期,在水患在时间和空间上不断变化的影响下,都水监不断调整着组织结构,以适应不断变化的水患。在这种不断调整的过程中,经过数十年的发展,北宋政府逐渐建立了一套从中央到地方的组织严密层级都水监组织机构。可以说正是水患的不断冲击,促成了北宋中后期都水监机构的建立。若无黄河水患的压力,都水监发展演变就难以高效地向有利于水患治理的方向转变,在此种意义上,不断变化的水灾与原有都水监难以适应水患的矛盾不断推进都水监机构的变迁。

三、黄河水患对都水监构建的阻碍

北宋立国之初,实行中央集权,地方分权,即“事为之防,曲为之制”。在这种情况下,北宋时期治河事权分散于中央与地方各部门,导致治河事权的分工不明,机构重叠且效率低下。随着北宋河患发生频率的增加,为有效治理水患,都水监机构也随之增置,职权也随之扩大,这不可避免的同其他机构间在治河事权上发生不可调和的矛盾。特别是其在时间和空间上水患爆发的集中性与北宋事权分散的体制间的矛盾逐渐激化,由此形成了北宋中后期以事权分工为中心的政治纷争,尤其是在水患严重时,这种对治河事权争夺的斗争更加激烈。

据水患频率五年滑动平均数变化所示,在1060—1080年的20年间,是北宋河患最为严重的时期。而在这一段时间内,都水监同其他治河机构在治河事权上的矛盾也十分尖锐,朝廷不得不出面调停,重新调整治河事权,甚至规定各部门间不得相互掣肘。如元丰五年(1082年)四月,河北转运使司就曾因与都水监职权重叠,分工不明,都水监在治理河事时,侵犯其职权,并且不与其商议独断专行上书朝廷说:“都水监领河事,平时措置,本司初不与闻,……伏望许令本司同议,如不赐允从,乞免同坐。”[4](P7878)面对河北转运司与都水监在治理河北水灾时的重重矛盾,北宋政府不仅同意了河北转运司的请求,在都水监治河失败时,免于同坐,还同时掣肘,一旦发现和被转运司干扰都水监治河,将严惩不贷,“如规定转运司不得对都水监治河转运司曲有阻坏,都水监按劾以闻”[4](P7878)。但随着水灾严重时暴露的事权矛盾随着水患的再次爆发,北宋政府不得不将调解职权矛盾的努力搁置一旁,把注意力再次转移到水患的治理上。

元祐四年(1089年),河北地区又再次成为主要的水患重灾区,水灾不断爆发。“夏秋霖雨,河流泛涨”[5](P1328)。“是年,吴安持因纾南宫等埽危急,遂就孙村口为回河之策。及梁村进约东流,孙村口窄狭,德清军等处皆被水患”[5](P2307)。这使得都水监同河北转运使司之间的矛盾又再次尖锐。同年二月,苏辙就都水监同河北转运使司之间的职权分配,建议朝廷说:“昔嘉佑中,京师频岁大水,……故愿明诏有司,罢外都水监丞,而举河北、河东及诸路都作院皆归转运司。”[8](P553)为了调节双方的矛盾,北宋政府在同年七月,以河北转运使谢卿材任外都水使者,负责治理河患。都水监的治水长官由河北转运使司的兼任,使得双方之间矛盾一时消解。但至元祐五年时,河北转运使司不再满足于通过兼任都水监长官获得治水的主导权,而是要求裁撤都水监。如河北转运判官杜纯言认为,河患的多寡与都水监的设置并无直接重要的关系,只是由于职责不明,才致使治河不力,“河防旧隶本司,其决溢计之今日未尝加多,……既减外监官属,宜置本司属官二员,往来勾当”[4](P9163-9164)。

都水监同地方转运使司间的职事矛盾和北宋政府对河北转运使司同都水监职事的划分随河患的反复爆发而不断被激发,只是北宋规划治河事权受河患干扰的一个缩影。北宋政府面对这一局面虽不断调整,但仅仅是细枝末节的修补,并时常受水患的影响,难以作出结构性的根本调整。元丰七年(1084年)七月,“河溢元帝城,决横堤,破北京”。帅臣王拱辰言:“河水暴至,数十万众号叫求救,而钱谷稟转运,常平归提举,军器工匠隶提刑,埽岸物料兵卒即属都水监,诸司在远,无一得专,仓促何以济民?望许不拘常例。”[9](P48)可知,常例并未被打破。然而考虑到这一时期的水灾背景可以看出,在水患严重爆发的情况下,北宋政府只是不停地设置治水机构治理河事。对于治河职权的重叠,仅做临时调整,坚决贯彻“事为之防,曲为之制”的地方分权政策,致使治河事权随着黄河水患不断的爆发而时常尖锐。

都水监与地方各级政府关于治河事权的争论此起彼伏,贯穿于北宋中后期且激烈的争夺导致北宋中后期治河事权愈加混乱。面对机构间的相互掣肘,北宋政府于元祐五年(1090年),下诏加强都水监职事,“南、北外都水丞并以三年为任”[10](P997),但在不久之后的元祐七年(1092年),北宋政府又再次削弱都水监事权,加强地方各级政府的治河事权,“方议回河东流,乃诏河北、京西漕臣及开封府界提点,各兼南、北外都水事”[5](P3922)。到元符元年(1098年)九月,水部员外郎曾孝广曾上书指出:“今河事已付转运司,责州县共力救护北流堤岸,则北外都水监别无职事,请并归转运司。”[1](P7555)这一建议后被北宋政府采纳。但在元符三年(1100年),北宋政府又复置北外都水监丞、北外都水丞司[5](P2309)。治河的领导权摇摆不定,时而归都水监,时而隶地方转运使司,可知都水监对黄河水患消极被动式的穷于应付。治河事权的混乱,很难指望其在治理河患中有所作为。

由上可知,北宋水灾的不断冲击影响事权的争夺,形成了北宋中后期在水灾不断爆发的危急情况下,都水监同地方各级政府间争夺治河事权的斗争不断激化,甚至相互掣肘,而北宋政府又难以从根本上调整治国之策,面对黄河水患的威胁,仅仅是被动消极式的盲目应付,导致治河事权的摇摆不定,十分混乱,致使北宋政府在黄河水患的治理上一事无成。

四、结语

黄河水患在贯穿北宋中后期的近六十余年的时间里,对北宋治水机构的发展演变产生深刻影响。黄河水患在时间上的集中性,给北宋治河系统极大的压力,使北宋政府不得不设立专门的治水机构都水监,以有效治理河事。在空间上的集中性,又使得治理黄河水患不得不分化成系统的治水体系,可见水患始终影响着都水监组织机构的发展演变。同时,都水监组在水患不断爆发的情况下,面临着职权重叠的复杂局面。为了改变这种不利局面,北宋政府曾不断试图合理分配治河事权,但在根深蒂固的祖宗家法影响下,很难做出根本性的改变。在各治水机构相互掣肘的情况下,都水监在北宋中后期对黄河水患的治理显然收效甚微。

[1]徐松.宋会要辑稿[M].北京:中华书局,1957.

[2]曾巩.曾巩集[M].北京:中华书局,1984.

[3]顾祖禹.读史方舆纪要[M].北京:中华书局,2005.

[4]李焘.长编[M].北京:中华书局,1995.

[5]脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1977.

[6]王应麟.玉海[M].南京:江苏古籍出版社,1987.

[7]龚延明.宋代官制辞典[M].北京:中华书局,1977.

[8]苏辙.栾城后集[M].上海:上海古籍出版社,1987.

[9]王照年.北宋黄河水患研究[D].兰州:西北师范大学,2005.

[10]马端临.文献通考[M].北京:中华书局,1986.